_教育技术学导论_的_导_与_论_李子运

- 格式:pdf

- 大小:197.34 KB

- 文档页数:4

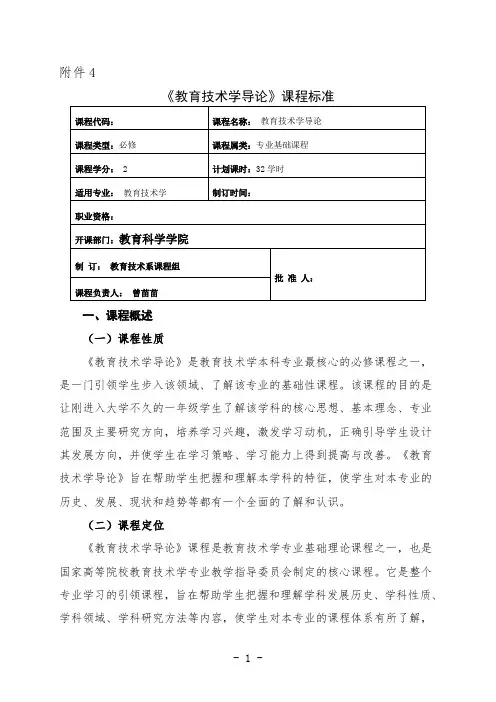

附件4《教育技术学导论》课程标准一、课程概述(一)课程性质《教育技术学导论》是教育技术学本科专业最核心的必修课程之一,是一门引领学生步入该领域、了解该专业的基础性课程。

该课程的目的是让刚进入大学不久的一年级学生了解该学科的核心思想、基本理念、专业范围及主要研究方向,培养学习兴趣,激发学习动机,正确引导学生设计其发展方向,并使学生在学习策略、学习能力上得到提高与改善。

《教育技术学导论》旨在帮助学生把握和理解本学科的特征,使学生对本专业的历史、发展、现状和趋势等都有一个全面的了解和认识。

(二)课程定位《教育技术学导论》课程是教育技术学专业基础理论课程之一,也是国家高等院校教育技术学专业教学指导委员会制定的核心课程。

它是整个专业学习的引领课程,旨在帮助学生把握和理解学科发展历史、学科性质、学科领域、学科研究方法等内容,使学生对本专业的课程体系有所了解,同时培养学习兴趣,激发学习动机,正确引导学生设计其发展方向,并使学生在学习策略、学习能力上得到提高与改善教育技术学是一门正在发展中的学科,其教材所涉及的内容也应该不断的扩充,应体现新技术、新理论在教育领域中的最新应用。

前导课程:高中毕业,刚入校的大一新生后续课程:《教育传播学》、《教学系统设计》、《教育技术研究方法》(三)课程设计思路在教学过程中树立以就业导向、能力本位、专业意识的设计思路,以学生为主体,遵循多元智力的学生观,建构主义的学习观和教学观,树立终身学习的理念。

一要力图使学科发展历史、学科性质、学科领域、学科研究方法等内容完整而准确,帮助学生把握和理解本学科的特征;二要全面地为学生展示本学科在主要方向的现状和发展趋势,使学生对本专业的课程体系有所了解,培养学习兴趣,激发学习动机,正确引导学生设计其发展方向;三要强调以学生自主学习为主,使学生在学习策略、学习能力上得到提高与改善。

二、课程目标(一)课程工作任务目标该课程是高等学校教育技术学专业必修课,着重研究的是运用系统方法解决教育教学问题的具体操作过程、操作方法及方法论,研究现代教育过程的构成及规律,研究基本要素的相互关系,研究教育教学系统的设计、实施和评价,研究教学资源的开发配置、成本与效益问题。

李芒:教学是老师的生命,一切皆为了教学作者:刘洁滢李子运来源:《中小学信息技术教育》2017年第09期“教学是老师的生命,一切皆为了教学;研究是老师的灵魂,绝智弃辩方为大道;修为是老师的本分,不言而教始可为师”——这就是李芒教授的人生信仰。

自1984年从北京师范大学教育系毕业,他留校任教迄今已逾30载,现在已经是北师大教育学部教授、博士生导师。

李老师在校外也承担很多社会工作——全国高校文理科教育技术专业委员会副理事长,教育部学习科学教学指导委员会委员,教育部基础教育课程教材专家工作委员会委员,教育部“国培计划”专家库首批特聘专家,全国教育科学规划评审专家,教育部人文社科评审专家。

虽然有这样多的职务,他依旧醉心钻研各类教学法,期待让学生在课程中学有所获。

因此,他的每一门课程都深受学生的欢迎。

在同学们眼中,李芒教授本身就是一本厚重的教科书,他的每一言、每一语都饱含着智慧。

因而他也曾被评为“最受欢迎的教师”。

此外,他多次获得各级各类教学奖项。

在教育技术领域中,他提出诸多原创思想,发表于期刊,可谓硕果累累,且有全国中小学教学信息化报告被教育部采纳。

“授人以鱼不如授人以渔”,他既深谙教学之道,自然他的课堂也与众不同。

尊称一声“芒哥”,然后痛并快乐地与他探讨课堂中的种种学习活动。

他总是会用科学方法,对学生进行循循善诱式的指导,让每一位学生形成完善的、具有独特性的思维体系,在科研领域具有独当一面的能力。

他始终秉持“做大学教师”的初心,是同学心目中真正传道受业的良师。

一支有情怀的队伍李芒老师常说:“我们共产党人没有自己的利益,人民的利益就是我们的利益;教育技术工作者没有自己的利益,我们的利益就是广大教师和学生的利益。

”作为北京师范大学教学行为研究所的领头人,李老师带领团队从事教学研究,致力于为教师提供处方性、策略性的方法支持,进而提升教师进行有效教学的素质,提高教师的教学执行力。

教师在教学过程中表现出来“怎样教授”的行为方式,这些行为方式在教育学意义上就是“怎样教”与“怎么学”的问题,这是教育技术学最核心的问题。

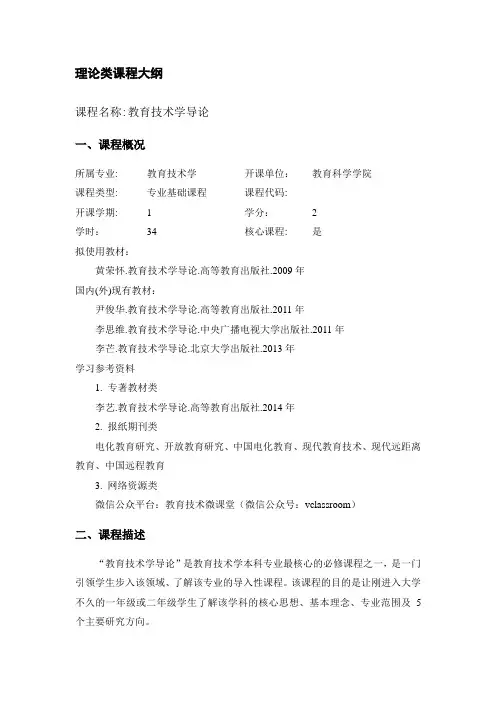

理论类课程大纲课程名称:教育技术学导论一、课程概况所属专业: 教育技术学开课单位:教育科学学院课程类型: 专业基础课程课程代码:开课学期: 1 学分: 2学时:34 核心课程: 是拟使用教材:黄荣怀.教育技术学导论.高等教育出版社.2009年国内(外)现有教材:尹俊华.教育技术学导论.高等教育出版社.2011年李思维.教育技术学导论.中央广播电视大学出版社.2011年李芒.教育技术学导论.北京大学出版社.2013年学习参考资料1. 专著教材类李艺.教育技术学导论.高等教育出版社.2014年2. 报纸期刊类电化教育研究、开放教育研究、中国电化教育、现代教育技术、现代远距离教育、中国远程教育3. 网络资源类微信公众平台:教育技术微课堂(微信公众号:vclassroom)二、课程描述“教育技术学导论”是教育技术学本科专业最核心的必修课程之一,是一门引领学生步入该领域、了解该专业的导入性课程。

该课程的目的是让刚进入大学不久的一年级或二年级学生了解该学科的核心思想、基本理念、专业范围及5个主要研究方向。

三、课程目标“教育技术学导论”旨在帮助学生把握和理解本学科的特征,使学生对本专业的课程体系有所了解,培养学习兴趣,激发学习动机,正确引导学生设计其发展方向,并使学生在学习策略、学习能力上得到提高与改善。

到本课程结束时,学生将达到以下目标:①掌握教育技术学专业的基础知识与基本概念。

②把握和理解本学科的学科性质、学科领域、学科研究方法等基本特征。

③了解本学科主要方向的现状和发展趋势,以及本专业的课程体系。

④能够设计本学科五个主要发展方向。

⑤提高自学能力和小组协作能力,以及与人交往的社交能力。

⑥提高对问题的理解能力与反思能力,改善学习策略,提高学习能力。

四、教学要求授课教师将按照学校本科教学工作有关要求做好课程教学各项工作,严格按照课表规定的时间、地点上课,不迟到、不早退,将根据本大纲要求,认真备课完成教案与讲稿编写等各项课前准备工作;授课过程力求内容充实、概念准确、思路清晰、详略得当、逻辑性强、重难点突出,力戒平铺直叙、照本宣科,同时重视对学生的学习方法指导和课堂教学效果信息的反馈,实现教与学的双向互动;同时将结合课程目标要求,做好考核内容设计,并严格按照本大纲要求做好出勤率统计、作业评价等各项工作。

教育技术学导论

教育技术学导论是一门关于教育技术的学科,它研究教育技术如何能够支持实现优质

教学的理论和实践。

它结合了传统教育学、研究方法学、人机界面技术以及教学文献评价

等课程,综合该学科中的知识,使教师和学生都能有效地利用信息技术以及其他学习资源

实现目标。

教育技术学导论涉及教育技术的各种应用环境,包括在线学习、移动教学、虚拟现实

教室、互联网教学环境以及语音识别系统。

它还探讨如何有效利用教育技术实现有效的学习,以及如何使用各种新兴技术(如增强现实、虚拟学习环境)支持教学和学习。

教育技术学导论还研究了由于教育技术的出现而对教育改革带来的影响,以及教育技

术对学习者身心健康及心理发展之影响。

它还着重探讨了如何利用教育技术提高教学效率,增强学习者学习兴趣以及提供有效的评估方法。

教育技术学导论的教学方式往往是混合课堂模式,鼓励学生在授课的同时获取到可以

与课程相关的实时教学和交互式学习环境。

通过实时教学,学生能够获得丰富的学习体验,了解各种不同情境下的教学方法和学习工具,从而更加融入教学行为。

同时,在课堂上,

老师也可以利用交互式学习环境,通过调整教学收益和给学生提供适当的反馈,从而更加

有效地利用教育技术实现良好的教学效果。

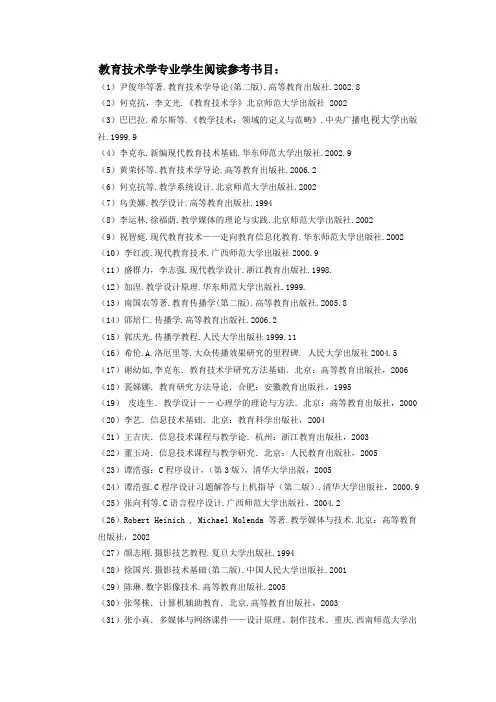

教育技术学专业学生阅读参考书目:(1)尹俊华等著.教育技术学导论(第二版).高等教育出版社.2002.8(2)何克抗,李文光.《教育技术学》北京师范大学出版社 2002(3)巴巴拉.希尔斯等.《教学技术:领域的定义与范畴》.中央广播电视大学出版社.1999.9(4)李克东.新编现代教育技术基础.华东师范大学出版社.2002.9(5)黄荣怀等.教育技术学导论.高等教育出版社.2006.2(6)何克抗等.教学系统设计.北京师范大学出版社.2002(7)乌美娜.教学设计.高等教育出版社.1994(8)李运林,徐福荫.教学媒体的理论与实践.北京师范大学出版社.2002(9)祝智庭.现代教育技术——走向教育信息化教育.华东师范大学出版社.2002 (10)李红波.现代教育技术.广西师范大学出版社2000.9(11)盛群力,李志强.现代教学设计.浙江教育出版社.1998.(12)加涅.教学设计原理.华东师范大学出版社.1999.(13)南国农等著.教育传播学(第二版).高等教育出版社.2005.8(14)邵培仁.传播学.高等教育出版社.2006.2(15)郭庆光.传播学教程.人民大学出版社1999.11(16)希伦.A.洛厄里等.大众传播效果研究的里程碑. 人民大学出版社2004.5 (17)谢幼如,李克东.教育技术学研究方法基础.北京:高等教育出版社,2006 (18)裴娣娜.教育研究方法导论.合肥:安徽教育出版社,1995(19)皮连生.教学设计――心理学的理论与方法.北京:高等教育出版社,2000 (20)李艺.信息技术基础.北京:教育科学出版社,2004(21)王吉庆.信息技术课程与教学论.杭州:浙江教育出版社,2003(22)董玉琦.信息技术课程与教学研究.北京:人民教育出版社,2005(23)谭浩强:C程序设计,(第3版),清华大学出版,2005(24)谭浩强.C程序设计习题解答与上机指导(第二版).清华大学出版社,2000.9 (25)张向利等.C语言程序设计.广西师范大学出版社,2004.2(26)Robert Heinich , Michael Molenda 等著.教学媒体与技术.北京:高等教育出版社,2002(27)颜志刚.摄影技艺教程.复旦大学出版社.1994(28)徐国兴.摄影技术基础(第二版).中国人民大学出版社.2001(29)陈琳.数字影像技术.高等教育出版社.2005(30)张琴株.计算机辅助教育.北京.高等教育出版社,2003(31)张小真.多媒体与网络课件——设计原理、制作技术.重庆.西南师范大学出版社,2005(32)师书恩.计算机辅助教学.北京.高等教育出版社,2001(33)李运林.电视教材编导与制作.高等教育出版社.2004(34)武法提编著.网络教育应用.北京:高等教育出版社,2003(35)祝智庭.网络教育应用教程.北京师范大学出版社,2002.1(36)嘉格伦著,万小器,程文浩译.网络教育——21世纪的教育革命.高等教育出版社.2000(37)尼葛洛庞帝.数字化生存.海南出版社.1997(38)乌美娜等.教育电视节制作.北京师范大学出版社.1991(39)严蔚敏等.数据结构(C语言版).清华大学出版社.1997(40)吴宜功等.计算机网络. 清华大学出版社.2003(41)江北战等.教育技术项目实践.胡北科学技术出版社.2005.11(42)赵子江.多媒体技术基础.机械工业出版社.2004.4(43)周琛.多媒体技术与应用基础.清华大学出版社.2001.8(44)艾德才. 多媒体技术应用基础.中国水利水电出版社.2001.1(45)南国农.信息化教育概论.高等教育出版社.2004(46)刘大有主编.数据结构(面向21世纪课程教材).高等教育出版社,2001 (47)许卓群主编.数据结构(国家优秀教材).高等教育出版社(48)汤子瀛,哲凤屏等编著.计算机网络技术及其应用(第二版).电子科技出版社(49)黄甘洲,王宜贵等编著.计算机网络应用.西安电子科技大学出版社(50)王兴宝编著.计算机网络技术基础与应用.电子科技大学出版社(51)张际平,熊才平.信息技术与课程整合.杭州:浙江大学出版社,2006 (52)刘儒德.信息技术与课程整合.北京:人民教育出版社,2004(53)余胜泉,吴娟.信息技术与课程整合:网络时代的教学模式与方法.上海:上海教育出版社,(54)信息技术与课程整合的理论与方法.张筱兰.北京:民族出版社,2004(55)陈丽.远程教育学基础.北京:高等教育出版社,2004(56)丁兴富.远程教育学.北京:北京师范大学出版社,2002(57)王志军.数字媒体非线编辑技术.高等教育出版社.2005(58)李克东.教育传播科学研究方法.高等教育出版社.2004(59)刘小东.Dreamweaver与XML综合应用.科学出版社.2003(60)何克抗等.教学系统设计.高等教育出版社.2006.1(61)郭绍清等.远程教育卫星资源接收与利用.高等教育出版社.2005.2(62)陈振源.卫星电视接收与有线电视技术.高等教育出版社.1998(63)焦建利等.教育技术学专业英语. 高等教育出版社.2005.1(64)谢幼如等著.多媒体教学软件设计.电子工业出版社.1999.6(65)缪亮等.巧夺天工 Flash MX素材采集与课件制作.天津电子出版社,2004.3 (66)张军征.多媒体课件设计与制作基础.高等教育出版社,2004.8(67)项国雄等.多媒体课件设计基础.高等教育出版社,2000.7(67)孙闫杰等.Flash MX中文版精品动画制作100例.电子工业出版社,2004.4 (68)祝智庭,瞿堃.多媒体CAI课件设计与制作基础.电子工业出版社,1998.4 (69)施良方.学习论.人民教育出版社,1994(70)刘海疆等.FLASHMX完全教程.人民邮电出版社.2002(71)邵瑞珍.教育心理学.上海人民出版社, 1988(72)张祖忻.美国教育技术的理论极其演变.上海外语教育出版社,1994(73)陈长顺.多媒体CAI课件制作教程.南京大学出版社,1999.9(74)冯博琴.计算机网络(第2版).高等教育出版社,2004(75)王知非等.现代教育技术基础(第二版).高等教育出版社.2005.12(76)衷克定.数据统计分析与实践—SPSS for Windows.高等教育出版社2005.4 (77)李克东.新现代教育技术基础.华东师范大学出版社.2002.9(78)张剑平.现代教育技术—理论与应用(第二版).高等教育出版社.2006.6 (79)张剑平等.现代教育技术—技能与训练.高等教育出版社.2006.12(80)郭茂来.视觉艺术概论.北京:人民美术出版社,2000。

教育技术学导论课后答案目录第1章教育技术的发展简史第2章我国教育技术的发展简史第3章教育技术与教育技术学第4章教育技术学的理论基础和学术思想第5章教育系统设计教学目标第6章教学媒体开发和利用第7章以视听媒体技术为基础的集体教学模式与方法第8章以计算机技术为基础的个别化教学模式与方法第9章以过程技术为基础的小组学习模式与方法第10章以网络技术、通信技术为基础的远程教学模式与方法第11章教育技术学的研究方法内容简介本书是尹俊华《教育技术学导论》(第3版)教材的配套题库,严格按照教材的章目编排,精选与各章内容配套的习题进行详解,并对相关重要知识点进行了延伸,所选试题基本涵盖了每章的考点和难点。

此外还精选了名校的考研真题,并提供详解。

第1章教育技术的发展简史一、单项选择题1以“经验之塔”为核心的“教学中的视听方法”是由()提出的。

A.伯克B.戴尔C.斯金纳D.普莱西【解析】以“经验之塔”为核心的“教学中的视听方法”是由美国教育家戴尔提出的。

戴尔认为,人们学习知识,一是由自己直接经验获得,二是通过间接经验获得。

当学习过程是由直接到间接、由具体到抽象时,获得知识和技能就比较容易。

2教育技术这一术语是在20世纪20~50年代从()的视听教育运动中演变而来的。

A.英国B.法国C.美国D.中国【答案】C查看答案【解析】教育技术这一术语是在20世纪20~50年代从美国的视听教育运动中演变而来的。

教育技术这个术语要确定它最早在何时出现,究竟谁第一个使用这个术语,到目前为止还没有确切的说法,但人们普遍认为它是从20世纪20~50年代美国的视听教育运动中演变而来的。

3经验之塔可分为三大类,按直观程度从高到低排序,依次是()。

A.做的经验、观察的经验、抽象的经验B.抽象的经验、观察的经验、做的经验C.观察的经验、做的经验、抽象的经验D.观察的经验、抽象的经验、做的经验【解析】经验之塔的最底层是做的经验,中间是观察的经验,上端是抽象的经验。

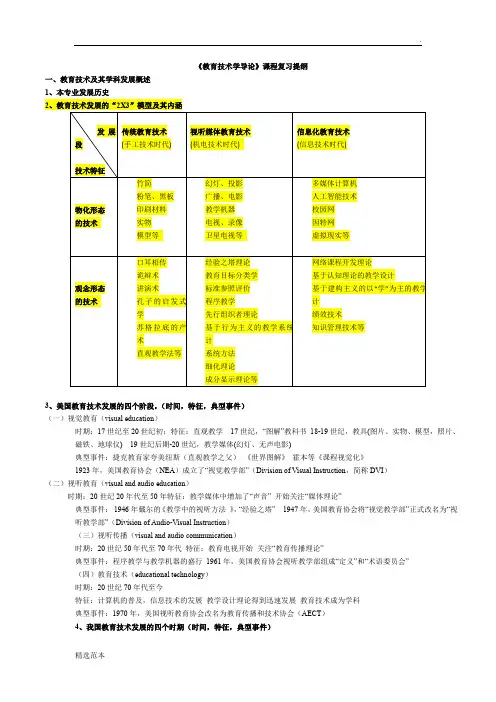

《教育技术学导论》课程复习提纲一、教育技术及其学科发展概述1、本专业发展历史3、美国教育技术发展的四个阶段,(时间,特征,典型事件)(一)视觉教育(visual education)时期:17世纪至20世纪初;特征:直观教学17世纪,“图解”教科书18-19世纪,教具(图片、实物、模型,照片、磁铁、地球仪) 19世纪后期-20世纪,教学媒体(幻灯、无声电影)典型事件:捷克教育家夸美纽斯(直观教学之父)《世界图解》霍本等《课程视觉化》1923年,美国教育协会(NEA)成立了“视觉教学部”(Division of Visual Instruction,简称DVI)(二)视听教育(visual and audio education)时期:20世纪20年代至50年特征:教学媒体中增加了“声音”开始关注“媒体理论”典型事件:1946年戴尔的《教学中的视听方法》,“经验之塔”1947年,美国教育协会将“视觉教学部”正式改名为“视听教学部”(Division of Audio-Visual Instruction)(三)视听传播(visual and audio communication)时期:20世纪50年代至70年代特征:教育电视开始关注“教育传播理论”典型事件:程序教学与教学机器的盛行1961年,美国教育协会视听教学部组成“定义”和“术语委员会”(四)教育技术(educational technology)时期:20世纪70年代至今特征:计算机的普及,信息技术的发展教学设计理论得到迅速发展教育技术成为学科典型事件:1970年,美国视听教育协会改名为教育传播和技术协会(AECT)4、我国教育技术发展的四个时期(时间,特征,典型事件)(一) 电化教育的兴起时期:1919-1949 特征:幻灯、电影、无线电等媒体在教育中得到了应用典型事件:1922年南京金陵大学(1952年并入南京大学)农学院开始运用幻灯片和电影片到各地宣传科学种棉知识。

附件2:中国海洋大学《教育技术学导论》课程大纲(理论课程)英文名称《The Foundation of Educational Technology》【开课单位】教育系【课程模块】专业知识【课程编号】040102101331 【课程类别】必修【学时数】48 (理论32 实践16 )【学分数】 2一、课程描述本课程大纲根据2011年本科人才培养方案进行修订或制定。

(一)教学对象教育系教育技术专业本科大一学生。

(二)教学目标及修读要求1、教学目标《教育技术学导论》是教育技术专业必修的专业基础课程。

它是学习教育技术专业的必备的理论课程,对后续专业课程的学习有较大的影响,是全面了解教育技术专业的产生、发展、学科性质、研究领域和内容以及技术应用的理论基础课程。

本课程的主要教学目标是:第一,通过学习使学生全面了解教育技术学的起源、发展和现状。

第二,使学生掌握教育技术学的学习理论基础和最新的教育理论,更新教育理念,能够灵活运用现代教育技术理论进行教学模式的研究和创新。

第三,通过信息技术、多媒体技术、传播技术以及教法理论的基础知识的学习,能够掌握多媒体教学、网络教学等现代教学模式的设计和开发的发展方向和流程,并应用于实践。

第四,了解教育开发研究的系统方法。

2、修读要求在本课程的学习过程中,要求学生认真阅读教师指定的相关文献,并且教师要就专业历史、发展趋向、与教育学的关系、与信息科学技术的关系等专题组织课堂讨论,以保证通过本课程的学习使学生充分认识教育技术学的研究领域,建立起对本专业的学习兴趣。

(三)先修课程二、教学内容三、教学环节及学时分配本课程总学时48 学时其学时分配见下表。

四、考核方式及评价体系考试采取平常实践作业(20%)、课堂表现(10%)、期末笔试(70%)相结合的形式。

五、选用教材及必读参考书六、撰写小组成员:陈凯泉,王海涛,孙艳霞,李春荣,刘成新撰写时间:2012年4 月10 日七、审核人:八、院(系)学术委员会签章。

教育技术学导论教学大纲教学大纲一、教学目标“教育技术学导论”旨在帮助学生把握和理解本学科的特征,使学生对本专业的课程体系有所了解,培养学习兴趣,激发学习动机,正确引导学生设计其发展方向,并使学生在学习策略、学习能力上得到提高与改善。

二、教学内容和学时分配(一)教育技术学导论课程学习指导学时(2学时)主要内容:课程定位、学习方法、评价方法、学习资源教学要求:明确课程的目标、掌握课程的学习方法,了解课程的评价方法和学习资源重点、难点:课程的学习方法其它教学环节(如实验、习题课、讨论课、其它实践活动):无(二)第一章教育技术及其学科发展概述学时(4学时)主要内容:教育技术的发展沿革、学科体系和专业的发展教学要求:⒈了解以技术为线索的教育技术发展路线。

⒉了解美国教育技术和中国教育技术的形成和发展过程,掌握其中的重要事件或阶段。

重点、难点:教育技术学的学科性质、研究范畴和内容其它教学环节:(如实验、习题课、讨论课、其它实践活动):无(三)第二章教育技术学的理论基础学时(4学时)主要内容:学习理论、教学与课程论、系统科学与传播理论教学要求:1.了解人类学习的概念;2.理解信息技术条件下有效学习的特征;3.了解学习理论、教学与课程论、系统科学理论与传播理论和教育技术的相互影响的关系,并进而理解教育技术的理论基础。

4.理解技术的应用对学习、教学、课程等问题的影响和作用。

重点、难点:信息技术条件下有效学习的特征、教育技术的理论基础其它教学环节:(如实验、习题课、讨论课、其它实践活动):无(四)第三章教育技术学的技术基础学时(6学时)主要内容:技术观与教育技术、视听技术、多媒体计算机技术、网络与通信技术、人工智能技术教学要求:⒈了解技术发展对教育技术的重要作用。

⒉理解技术观的含义及其对教育技术的启示。

⒊了解视听技术对教育带来的影响。

⒋了解多媒体计算机技术对教育带来的影响。

⒌了解网络与通信技术对教育带来的影响。

⒍了解人工智能技术对教育带来的影响。

教育技术学导论李芒试讲【最新版】目录1.李芒的教育技术学导论试讲概述2.教育技术学的定义与意义3.教育技术学的发展历程4.教育技术学的理论与实践5.教育技术学的未来发展趋势正文教育技术学导论李芒试讲教育技术学是一门探讨如何使用科技来促进教育教学的学科。

李芒的《教育技术学导论》试讲为我们提供了一个全面了解教育技术学的视角。

本文将从教育技术学的定义与意义、发展历程、理论与实践以及未来发展趋势等方面进行论述。

首先,教育技术学旨在研究如何使用科技来提高教育教学效果。

在李芒的试讲中,他强调了教育技术学不仅仅是关注教学方法,更重要的是关注如何将科技与教育教学相结合,形成一个完整的教育教学体系。

其次,教育技术学经历了一个由传统媒体到现代媒体的发展过程。

从最初的黑板、粉笔到幻灯片、投影仪,再到现在的网络课程、移动学习等,教育技术学的发展历程充分体现了科技进步对教育教学的影响。

李芒在试讲中以历史的视角为我们梳理了这一发展脉络,使我们更好地理解教育技术学的演变过程。

接着,教育技术学既包括理论研究,也包括实践应用。

在理论方面,教育技术学关注如何根据教育教学原理,将科技应用于教学中。

在实践方面,教育技术学关注如何将理论应用于具体的教育教学场景,以提高教学效果。

李芒在试讲中详细介绍了教育技术学的理论与实践,为我们提供了一个全面的认识。

最后,教育技术学在未来将继续发展壮大。

随着科技的不断进步,教育技术学将迎来更多的创新与变革。

李芒在试讲中展望了教育技术学的未来发展趋势,如人工智能、大数据等新兴技术在教育教学中的应用,为我们指明了教育技术学发展的方向。

总之,通过李芒的《教育技术学导论》试讲,我们全面了解了教育技术学的定义与意义、发展历程、理论与实践以及未来发展趋势。

教育技术学导论复习题(课程代码262291)一、名词解释(本大题共7小题)1、AECT’05教育技术:教育技术是通过创建、利用、管理适当的技术过程和资源以促进学习与改进绩效的研究和合乎伦理道德的实践。

2、教学软件:教学软件泛指各种媒体化学习材料及相关的使用说明资料。

多数教学软件是为教学目的而专门设计和开发的,但也有不少是属于利用的资源。

3、学习资源环境:由学习资源所支撑的学习环境称为学习资源环境。

可分为信息资源环境和教学授递环境(或教学传播环境)。

4、课件:课程软件,课件属于内容预制的教学软件,是教学参考资料或辅助性教学软件。

5、教学策略:指完成特定教学目标所采取的教学行动方案,包括内容的组织、具体教学方法的选择、教学媒体的选择、学习的管理等。

6、探究学习:研究性学习,是学生合作,以类似科学研究的方法开展的学习活动,研究的问题可以具体到生活中的问题,也可以是和学科内容密切相关的问题。

7、学习策略:学生能够自觉地运用技巧来提高学习成效的谋略。

包括认知策略和元认知策略。

二、英译汉(本大题共14小题)1、WWW; 万维网2、IP:因特网协议3、FTP:文件传输协议3、E-mail:电子邮件4、BBS:电子公告板系统5、CSCL:计算机支持合作学习6、HTTP:超文本传输协议7、EPSS:电子绩效支持系统8、Blog:博客9、E-Learning:电子化学习10、Internet:互联网,因特网11、CAI:计算机辅助教学12、TCP:传输控制协议13、E-Learning:电子化学习14、CMI:计算机管理教学三、判断题(请在括号中用“√”表示正确,“×”表示错误;本大题共16小题)1、Google是搜索引擎的一种。

(√)2、是正确的域名。

(√)3、提出5W传播模式理论的是美国的斯纳金。

(×)4、“经验之塔”理论的提出者是美国的戴尔。

(√)5、IE是一种杀毒软件。

(×)6、课本属于学习资源的一种。

教育技术学导论重点笔记教育技术是在视听教学方法、个别化教学方法和设计与改进的实验方法的基础上发展起来的。

随着科技手段的引入和有关理论(传播理论、系统科学理论、学习理论等)的影响,形成了以对教学过程的设计、评价技术和教学媒体开发与利用技术为基本内容的教育技术。

教育技术学是在教育技术的发展过程中不断地完善自己的指导思想和理论框架,并逐步从教学方法范畴中分离出来的一门新兴的教育分支学科。

它区别于其他教育分支学科的特点不是整体表现在这个学科的目的任务上——为了提升和赢得有效率的自学结果,而是是它分析、化解教育和教学问题的思想、手段、方法和方法论。

正像伊利(d.ely)在20世纪70年代初期所说:“教育技术领域的主要目标就是推动和提升人类自学的质量。

由于这个目标明确提出的任务就是由教育学科的各个分支所共同经济负担的,那么它就无法做为某个特定领域的理论依据而明确提出了。

教育技术研习的特点,从而堪称它有赖存有的理由就是是它达至这个目标的哲学方法和课堂教学方法。

做为教育技术的特征,其方法已被3个先后发展出来的模式所阐明。

在以往50年间,它使这一个领域得到发展。

这3个模式是:应用各种各样的学习资源;强调个别化学习;运用系统方法。

正是这3个模式被综合成一个促进学习的智慧方法和操作方法时,就形成了教育技术的特点,从而也确立了这个领域的理论依据。

”从这段阐述中,我们可以清楚地理解到教育技术学在分析、解决教育与教学问题中的基本思想、操作方法与方法论,以及学科的性质和特点。

所以我们认为教育技术学是基于系统科学理论、传播理论和学习理论的思想、原理和方法研究解决教育和教学问题,探讨学习模型的建立与实施的技术过程以及媒体利用的理论和实践。

随着信息技术的飞速发展,教育领域也在不断地进行着变革和创新。

教育技术学作为一门新兴的学科,在我国教育改革和发展中扮演着越来越重要的角色。

通过学习《教育技术学导论》这门课程,我对教育技术学的理论体系、应用领域以及发展趋势有了更深入的了解,以下是我的一些心得体会。

一、教育技术学的理论体系教育技术学是一门综合性的学科,它融合了教育学、心理学、传播学、计算机科学等多学科的理论和方法。

在学习《教育技术学导论》的过程中,我了解到教育技术学的理论体系主要包括以下几个方面:1. 教育技术学的定义:教育技术学是一门研究教育过程中,如何运用现代信息技术,提高教育教学质量和效率的学科。

2. 教育技术学的基本原理:主要包括学习的理论、教学的理论、传播的理论、技术的理论等。

3. 教育技术学的研究方法:主要包括实证研究、实验研究、案例研究、调查研究等。

二、教育技术学的应用领域教育技术学在我国的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 课程资源开发:利用现代信息技术,开发出丰富多样的课程资源,满足不同学生的学习需求。

2. 教学模式创新:通过教育技术手段,创新教学模式,提高教育教学质量。

3. 教学管理优化:利用信息技术手段,提高教学管理效率,实现教育教学资源的合理配置。

4. 教育评价改革:运用教育技术手段,对教育教学过程进行科学、客观的评价。

5. 教育培训与继续教育:通过教育技术手段,提高教师的专业素养和教育教学能力。

三、教育技术学的发展趋势随着信息技术的不断进步,教育技术学的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 个性化学习:利用教育技术手段,实现学生个性化学习,满足不同学生的学习需求。

2. 智能化教育:运用人工智能技术,实现教育教学的智能化,提高教育教学效率。

3. 网络化教育:通过网络平台,实现教育教学资源的共享,提高教育教学质量。

4. 移动学习:利用移动终端设备,实现随时随地学习,提高学习效率。

5. 虚拟现实与增强现实:运用虚拟现实和增强现实技术,为学生提供沉浸式的学习体验。

“教育技术学导论”的“导”与“论”李子运(江苏师范大学信息传播学院,江苏徐州221009)[摘要]“教育技术学导论”是我国教育技术学专业本科阶段的必修课程。

该课程旨在引导学生进入专业领域、习得专业学习方法、熟悉专业领域;通过合情合理的论说、论述、论证、论辩专业的重要定义、发展脉络、作用与未来,使学生深刻认识专业的内涵、领域、边界、专业核心价值理念及发展趋势等。

课程的教学可概括为“三导四论”,与国内同行交流。

[关键词]教育技术学;教育技术学导论;课程;专业[中图分类号]G642.3[文献标志码]A[作者简介]李子运(1974—),男,江苏徐州人。

副教授,主要从事教育技术基础理论与教学设计研究。

E-mail:lizy@。

“教育技术学导论”(以下简称“导论”)是我国教育技术学本科专业的一门专业必修课程,目的在于让学生对教育技术学专业有一个整体的感性认识,包括了解本专业的核心内容,专业领域,发展现状、趋势和前沿,树立正确的专业思想,适应本专业的学习方法,形成合适的专业价值理念。

“导论”原本是一个完整的概念,是学习专业课程之前概要性地介绍本专业的基本情况,以帮助学生更好认识本专业。

本文之所以把此概念分为“导”与“论”,是因为笔者在长期从事该课程教学的过程中,意识到如果想发挥课程预期的功能,不但要做好“导”,包括引导学生了解本专业的基本内涵、专业发展方向、学习方法,还要做好“论”的工作,包括论说核心概念的基本内涵,论述专业的研究与实践领域、社会价值、历史与发展趋势等。

笔者将课程教学分解为“三导四论”,总结成文,希望与国内同行交流。

一、导“入门”新生除了对所学专业普遍缺乏认识外,还对大学课程学习的特点缺乏认识,本课程就是一例。

基础教育阶段没有“导论”类的课程,因此上课之初,首先要向学生说明本课程的性质、作用、目的和意义。

“导论”对应的英语词汇是“Introduction”,其含义还包括“引入”、“介绍”、“序言”、“入门”等。

“教育技术学导论”的直接意思就是“关于教育技术学专业的介绍”,需要说明的是,这里强调的是“专业”而非“学科”。

专业对应着社会的行业、职业,学科对应着人类的知识体系,大学是链接社会职业和人类知识的交集。

当代大学生对于构筑人类知识大厦虽心存憧憬但并无太多的机会,对于绝大多数学生而言,大学只是获得就业资本的场所。

基于此认识,导论课程必须向学生阐明专业领域及其可拓展的职业空间,给学生以希望。

作为一门专业课程的教学,只要能做到引导学生做好眼前的事情(大学期间专业课程的学习)就不错了。

“意义留给大脑去思考,脚丫只做好脚丫的事情。

”我们对教育技术学专业大学一年级新生的调查发现,学生普遍对所学专业缺乏认识,在填报高考志愿时,绝大部分学生只是通过网络查看专业介绍对所学专业有一个字面的理解,还有相当一部分学生由其他专业调剂而来,对本专业更是迷茫。

因此,在导论课程教学过程中必须引导学生认识专业设置、专业所属的学科门类、专业的教学计划、主干课程、相关学科等内容。

二、导“学法”众所周知,大学阶段的学习方式不同于基础教育阶段的学习方式。

基础教育阶段的课程充满了“确定性”,在教师周密的干预下学生可以到达课程内容的“边边角角”;而高等教育的课程充满了“可能性”,学生无论付出多大的努力都无法做到对课程内容“知根[文章编号]1003-1553(知底”。

中小学阶段常见100分的试卷,百分在大学阶段只能是个“传说”,这也向大学生昭示了大学学问“高深”的属性。

此外,教育技术学专业作为一门实践性很强的专业和其他专业相比又有独特之处。

这些不同需要在“导论”课程教学中予以说明,并引导学生实践适合本专业的学习方法。

教学实践过程中,笔者特别强调教育技术学本科生学习的四种方法:第一,广泛阅读作为理论基础的相关学科中的经典著作和前沿理论。

教育技术学作为一门独立的学科,发展历史不长、积淀不厚,学科本身尚没有经典的理论,经典的著作也不多,学生仅阅读本专业的书籍和著作是远远不够的。

因此在“导论”课程的教学过程,注意给学生推荐相关学科的经典书籍,如传播学领域施拉姆的《大众传播学》、教育学领域赫尔巴特的《普通教育学:教育学讲授纲要》、心理学领域桑代克的《教育心理学》等,这些经典著作不仅对学习本专业有支持作用,对学生学术观点的形成也有启迪意义。

第二,注意课程之间的横向贯通。

教育技术学专业具有教育性、技术性和艺术性,在学习理论方面的课程时,注意思考如何用技术手段实现它,或者理论对技术开发、应用的指导意义;学习技术类课程的时候,注意其教育意义以及在技术实现的过程中如何体现教育理念、实现教育目标;对于艺术素养类知识,一方面考虑其教育意义,另一方面注意其技术实现。

第三,了解本专业舞台的“主角”。

这里的主角包括国内外知名的学者、重要的著作和期刊、有影响力的组织和会议、当前开设教育技术学专业的比较有影响力的大学。

在此方面桑新民教授及其团队所做的“五个十”的研究非常有参考价值。

第四,成果意识。

本专业后续课程中约有三分之一课程属于应用技术类,如摄影、摄像、课件制作、动画、网站开发、移动学习资源开发等。

这些课程的学习过程中,在掌握基本操作的基础上,有意识地以完整的作品体现课程的学习效果。

三、导“领域”对即将进入教育技术学领域的学生,我们有责任将本专业的“领地”、“边界”和“邻里关系”告诉他们。

关于“领域”可以有多种理解:第一种理解是“专业方向”,本科教学计划通常会有意识地将某些课程进行组合安排,让学生根据自己的兴趣特点有所侧重地选修,即所谓的专业方向;第二种理解是未来就业行业或从事研究的空间。

参照教育部高等学校教育技术学专业教学指导委员会组织编写的系列教材《教育技术学导论》(高等教育出版社2006年版)上的说法,教育技术学的专业方向包括教育技术学基本理论、信息技术教育、数字媒体技术、教育软件的设计与开发、现代远程教育。

但由于本领域发展较快,这种分类已不能完全涵盖全部领域,所以在实际的教学过程中,注意引导学生放眼未来,比如:教育信息化、信息技术的社会应用、学习科学与技术、移动学习、教育人工智能等领域,把视野由学校教育拓展为社会大教育。

按照AECT1994定义的说法,教育技术的领域包括设计、开发、利用、管理和评价等五个方面;而按照AECT2005定义的说法则包括创造、应用和评价等三个领域。

该定义中所描述的领域对于本科生而言较为抽象,无法与意识中固有的“领域”内涵匹配起来,所以我们尽量采用国内已有行业来引导学生认识实践领域,明了教育技术学的专业方向。

不同的专业方向通常由多门课程支持,专业方向之间又有一定的交叉重叠,因而专业领域的介绍既要通俗易懂,又要科学新颖。

“导论”课程中所介绍内容将会在各门专业课程中展开讲授,所以作为“导论”课程的教学只需引导清楚,让学生了解发展方向及其概要内容,而不能越俎代庖讲解具体的专业理论和技术。

四、论“本体”任何学科都有自己独特的核心概念和专业术语,教育技术学也不例外。

但教育技术领域的学者对于本领域核心概念似乎情有独钟,比如对“教育技术”定义的讨论经久不衰,美国著名AECT(美国教育传播与技术协会)先后给出多个定义,并为定义解读发布专门的文献《教学技术:领域定义与范畴》、《教育技术:定义与评析》。

我国对教育技术定义的讨论也相当活跃,《电化教育研究》和《中国电化教育》两种重要的核心期刊发表了大量国内众多学者对教育技术定义理解的论文,可见对教育技术的认识并非易事。

此处的“论”有两层含义:第一层含义是“论说”,对于什么是教育技术,之所以要论说而不能“导”,是因为对于大学一年级学生,限于他们的知识背景,暂时无法理解学科或领域定义,如AECT1994、2005定义。

鉴于他们的认知水平,“导论”课程只能从常识性理解开始,深入浅出地“论说”什么是教育技术,而不能以某个学科定义的解读作为教学内容,否则其结果只会是“你不说我还明白,你越说我越糊涂了”(鲁迅语)。

第二层含义是“论辩”,教育技术是指“技术支持的教育”还是“教育中的技术”?这是教育技术学界经典的问题之一:教育技术应该定位于“教育”,还是定位“技术”。

学者们分别从语言逻辑、历史逻辑、事实逻辑等视角辨析“教育”与“技术”之间的关系,试图以此把握教育技术的本质,以求在定位于“教育”抑或定位于“技术”之间找到合理性依据,说明教育技术到底是什么。

在教学过程中,以任何一个学派(者)的观点作为教学内容向学生“灌输”都是不妥的。

既然是专业发展中一个经典问题,与其先入为主地灌输某一个观点,不如抛出问题,引导学生围绕着问题自主思考,鼓励学生阐释自己的观点。

在实际课堂教学过程中,学生之间会发生争论,此时,教师适时引导学生课后在查阅文献基础上撰写一篇小论文《教育技术之我见》,以详细地表述自己的观点,并尝试论证自己的观点,之后组织课堂交流,让学生“论辩”教育技术的内涵。

许多学生对此次作业印象非常深刻,通过此次作业,他们开始意识到“论文”和中小学“作文”之间的不同;真正体会到大学里专业知识体系的开放性,学习不仅是传承知识,还可以创造知识;开始出现专业意识,自觉地思考专业的社会功能、价值等基本问题。

五、论“历史”历史是过去发生过的社会事件,在“导论”课程中安排教育技术发展简史的意义在于:让学生知道专业发展过程中的重要事件、人物、技术及其时代背景,认识教育技术发展脉络、走向,懂得影响教育技术发展的主、客观因素,为预测专业发展、引领专业走向未来奠定基础。

正如梁启超所言:“史者何?记述人类社会赓续活动之体相,校其总成绩,求得其因果关系,以为现代一般人活动之资鉴也。

”[1]学习专业发展的历史是为了更清醒地把握当下,更准确地步入未来。

之所以强调“论”历史而不是“导”历史,是因为教材上文字描述的历史是研究历史的人主观意识加工之后的东西。

作为大学专业教师,仅仅按照教材上的内容讲述过去发生过什么是远远不够的,必须在介绍史实脉络的基础上“论述”历史之必然性,虽不能像史学家一样“辩章学术、考境源流”,但也须辨得清本专业发展历史上重要事件之因果,只有如此,才能将枯燥的简史论述的丰盈鲜活。

大学教师身兼研究之责任,揭秘简史背后尘封的记忆,精心地筛选丰富、珍贵的史料,并将其置于历史的长河之中洗涤、磨砺,以其璀璨之光照亮学子们未来的探索之路。

作为继承者和开拓者,我们不仅应该对前人开创事业的艰难历程和杰出贡献作一个客观、公正的评价,更应该用心去体悟历史对我们现时代的启示。

不少教材在专业简史部分都有过这样的论述:“1949年10月1日中华人民共和国成立,某某事业得到党和国家的高度重视,获得了很大的发展。

”对于之前的学术图谱则轻描淡写、一笔带过,意识形态的魅影挥之不去,掩蔽了历史的真相。

作为学术研究及高等教育的重要环节,教师有责任公正、客观地论述专业发展历史,并将其呈现给学生。