第十七章酚和醌

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:84

第十七章杂环化合物一、本章知识结构及知识要点本章知识结构知识要点1、杂环化合物命名和结构1命名杂环母核音译法按照IUPAC推荐的普通名称用23个汉字音译使用带口字旁的同音汉字。

如呋喃、吡啶等。

系统命名法根据相应的碳环命名。

如O氧杂-24-环戊二烯原子的编号杂环化合物分类、命名和结构分类和命名结构和芳香性五元杂环化合物化学性质常见的五元杂环化合物呋喃和糠醛噻吩吡咯和吲哚咪唑和噻唑六元杂环化合物吡啶和嘧啶喹啉和异喹啉嘌呤编号从杂原子开始。

含有两种以上杂原子时①让杂原子的位号尽可能小②当两个杂原子不相同时价数小的在前大的在后③价数相等时原子序数小的在前大的在后。

有些稠杂环化合物的原子编号是固定的。

2结构和芳香性呋喃、吡咯、噻吩的结构sp2杂化结构特点杂原子共轭效应是供电子的诱导效应是吸电子的。

杂原子是sp2杂化未成键电子对在2p轨道上参与共轭。

由于6个π电子分布于5个原子上整个环的π电子几率密度比苯大是富电子芳环因而比苯环活泼亲电取代反应比苯快得多。

芳香性由大到小苯噻吩吡咯呋喃吡啶的结构sp2杂化结构特点杂原子的共轭效应和诱导效应都是吸电子的。

未成键电子对在sp2杂化轨道上不参与共轭。

形成∏66共轭体系具有芳香性。

由于N原子的吸电子作用使环的电子云密度降低亲电反应活性比苯低类似硝基苯。

2、五元杂环化合物1吡咯、呋喃和噻吩的化学性质容易发生亲电取代反应主要发生在α-位反应的活性为吡咯呋喃噻吩苯。

由于这些五元杂环容易被破坏稳定性差因而对试剂及反应条件应有所控制。

硝化硝化应在较低的温度下使用温和的硝化剂乙酰硝酸酯。

NHNHNO2CH3COONO210CH3CO2O ℃SSNO2CH3COONO210CH3CO2O ℃呋喃比较特殊先生成稳定的或不稳定的25加成产物然后加热或用吡啶除去乙酸得到硝化产物。

OCH3COONO230 5 ℃ONO2HONO2HHCH3COO吡啶ONO2 磺化吡咯、呋喃不太稳定所以须用温和的磺化试剂磺化。

《医用化学》课程教学大纲适用对象:临床医学专业(学分:5 学时:90)课程属性:专业基础课开课单位:华侨大学生物医学学院一、课程的性质和任务:医用化学是临床医学专业基础课之一,它是本科生在一年级的必修课程,涵盖了无机、分析、物化和有机化学的基础理论与知识。

它的教学目的是使学生掌握物质结构概念、化学平衡基本理论、常见的化学分析方法以及有机化合物的基础知识,学习与医学相关的重要化合物,并使学生逐步养成辩证唯物主义的观点、科学的工作方法,逐渐提高学生分析问题和解决问题的能力,从而为学生后续课程的学习及今后的工作和科研奠定必要的基础。

二、教学内容和要求(含每章教学目的、基本教学内容和教学要求):医用化学是临床医学本科生的第一门专业基础课。

先讲述原子结构、分子结构、化学平衡基础理论、滴定分析以及分光光度法等基础理论。

并在此基础上讲述有机化合物的命名、性质、制备以及在医学上的用途等有关知识,具体内容如下:第二章电解质溶液 (3课时)教学目的和要求:掌握酸碱质子理论及其应用;弱电解质的电离平衡及稀释定律的概念和应用;缓冲溶液的基本概念及计算;难溶电解质的组成与溶度积常数表达式的关系,沉淀的形成与转换的计算。

熟悉影响缓冲溶液性能的因素,缓冲溶液的选择和配制;同离子效应和盐效应对难溶盐的溶解-沉淀平衡的影响。

了解正常人体体液的pH范围、缓冲溶液对稳定血液pH的作用;沉淀溶解平衡在医学上的应用。

教学内容:介绍酸碱的基本理论(电离理论、质子理论、溶剂理论、电子理论和软硬酸碱理论);重点介绍质子理论的基本要点和应用。

介绍弱酸、弱碱以及多元弱酸的解离平衡,酸、碱溶液中H3O+、OH-浓度的计算方法;缓冲溶液的基本概念、缓冲能力、配制方法和pH的计算;物质的溶解度和难溶电解质的溶度积常数之间的区别与联系;沉淀的生成和溶解;分步沉淀和沉淀的转化。

根据溶度积规则,判断沉淀-溶解平衡的移动方向。

第四章氧化还原反应与电极电势 (3课时)教学目的和要求:掌握氧化还原反应的基本概念;原电池和电极电势的基本概念,熟练地运用标准电极电势表来判断氧化剂和还原剂的相对强弱,氧化还原反应的方向、反应次序和平衡常数的计算;能斯特方程以及各种因素对电极电势的影响及有关计算。

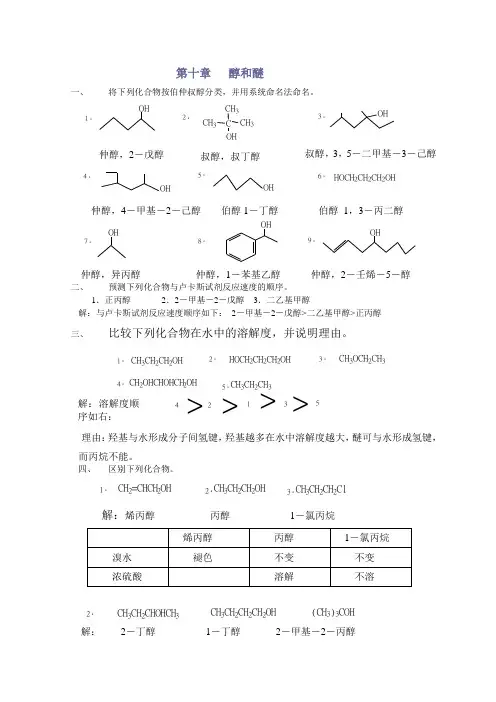

第十章 醇和醚一、将下列化合物按伯仲叔醇分类,并用系统命名法命名。

1.2.CH 3CH 3CH 3C OH3.OH4.OH 5.OH6HOCH 2CH 2CH 2OH7.OHOH8.9.OHOH仲醇,异丙醇 仲醇,1-苯基乙醇 仲醇,2-壬烯-5-醇二、 预测下列化合物与卢卡斯试剂反应速度的顺序。

1.正丙醇 2.2-甲基-2-戊醇 3.二乙基甲醇解:与卢卡斯试剂反应速度顺序如下: 2-甲基-2-戊醇>二乙基甲醇>正丙醇 三、比较下列化合物在水中的溶解度,并说明理由。

1.CH 3CH 2CH 2OH2.HOCH 2CH 2CH 2OH3.CH 3OCH 2CH 34.CH 2OHCHOHCH 2OH5.CH 3CH 2CH 342135>>>>理由:羟基与水形成分子间氢键,羟基越多在水中溶解度越大,醚可与水形成氢键,而丙烷不能。

四、区别下列化合物。

1.CH 2=CHCH 2OH 2.CH 3CH 2CH 2OH3.CH 3CH 2CH 2Cl解:烯丙醇 丙醇 1-氯丙烷2.CH 3CH 2CHOHCH 3CH 3CH 2CH 2CH 2OH (CH 3)3COH解: 2-丁醇 1-丁醇 2-甲基-2-丙醇3.α-苯乙醇 β-苯乙醇解:与卢卡斯试剂反应,α-苯乙醇立即变浑, β-苯乙醇加热才变浑。

六、 写出下列化合物的脱水产物。

1.CH 3CH 2C(CH 3)2OHCH 3CH=C(CH 3)22.(CH 3)2CCH 2CH 2OHH 2SO 41moleH 2O(CH 3)2C=CHCH 2OH3.CH 2CHCH3H +CH=CHCH 34.CH 2CHCH(CH 3)2+CH=CHCH(CH 3)25.CH 3CH=CCH 3CH 2C(CH 3)C(CH 3)CH 2CH 3CH 3C CH 3=CHCH 3OHOH七、 比较下列各组醇和溴化氢反应的相对速度。

此文档系网络下载请勿用于商业邢其毅(1911—2002),字孟符,汉族。

出生于天津,原籍贵州省贵阳市。

其父邢端,字蛰人,别号冕之,是贵州省清末光绪三十年(1904年)最后一位年轻的翰林,也是著名的书法家,光绪三十一年(1905年)曾留学日本。

邢其毅的青年时代,是处于国内军阀混战,列强侵略,中央政府丧权辱国、民不聊生之际。

在双亲的熏陶、教育下,不仅于文史之学有深厚之功底,并认定从事科学教育工作,特别是扎扎实实地研究基础科学,是救国的必由之路。

(一)基础有机化学教学大纲综合大学化学系使用的有机化学教学大纲第一次是于1980年在长春制订的,当时规定的教学时数为129学时(讲授120学时,机动9学时),第二次于1982年于宜昌召开的部属综合性大学理科化学系课程结构研讨会上讨论确定,总的教学时数减为108学时,并对原大纲内容作了部分调整。

经过多年的实践,我系基础有机化学的教学总时数为90学时,在2004年以前,采用的教材是邢其毅、徐瑞秋、周政、裴伟伟编写的“基础有机化学”(第二版)上、下册,该书是根据1977年教育部在武昌召开的高等学校理科化学教材会议精神编写的,第一版于1980年由高等教育出版社出版(该书曾获国家优秀教材奖)。

第二版于1993年由高等教育出版社出版(该书于1997年获国家教委科技进步二等奖)。

从2005年9月开始,将采用的教材是邢其毅、裴伟伟、徐瑞秋、裴坚、编写的“基础有机化学”(第三版)上、下册,与平行的教材相比,该书的内容十分丰富,具有一定的深度。

地位和作用基础有机化学历来是化学系的四大门基础课之一。

相对于其它三门基础课而言,有机化学发展异常迅速。

新的有机化合物不断涌现。

这些层出不穷的有机化合物不仅带动了有机学科本身的发展,也成了其它化学学科的研究对象,因此,无论从事化学哪一个领域的工作,都必须具备有机化学的基础知识。

而新的有机反应、新的有机研究领域也在不断产生,它们使有机化学的面貌日新月移,气象万千。