部编七年级下册语文古诗阅读欣赏

- 格式:docx

- 大小:85.23 KB

- 文档页数:11

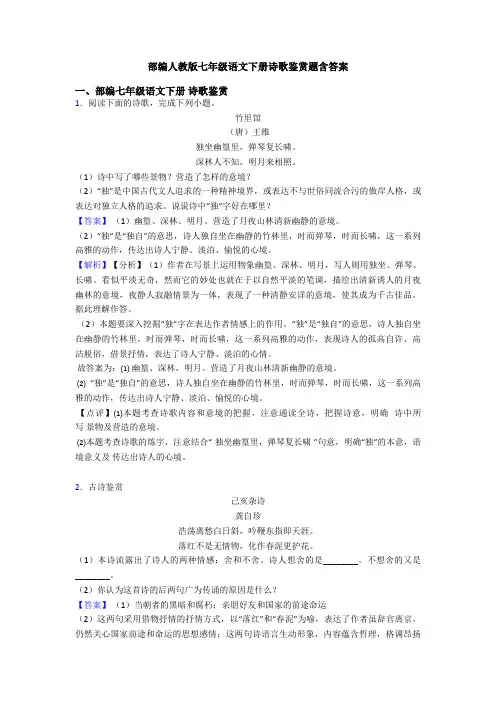

部编人教版七年级语文下册诗歌鉴赏题含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

竹里馆(唐)王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

(1)诗中写了哪些景物?营造了怎样的意境?(2)“独”是中国古代文人追求的一种精神境界,或表达不与世俗同流合污的傲岸人格,或表达对独立人格的追求。

说说诗中“独”字好在哪里?【答案】(1)幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

(2)“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【解析】【分析】(1)作者在写景上运用物象幽篁、深林、明月,写人则用独坐、弹琴、长啸。

看似平淡无奇,然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,夜静人寂融情景为一体,表现了一种清静安详的意境,使其成为千古佳品。

据此理解作答。

(2)本题要深入挖掘“独”字在表达作者情感上的作用。

“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高洁脱俗,借景抒情,表达了诗人宁静、淡泊的心情。

故答案为:⑴幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

⑵“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【点评】⑴本题考查诗歌内容和意境的把握,注意通读全诗,把握诗意,明确诗中所写景物及营造的意境。

⑵本题考查诗歌的炼字,注意结合“ 独坐幽篁里,弹琴复长啸”句意,明确“独”的本意,语境意义及传达出诗人的心境。

2.古诗鉴赏己亥杂诗龚自珍浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

(1)本诗流露出了诗人的两种情感:舍和不舍。

诗人想舍的是________。

不想舍的又是________。

(2)你认为这首诗的后两句广为传诵的原因是什么?【答案】(1)当朝者的黑暗和腐朽;亲朋好友和国家的前途命运(2)这两句采用借物抒情的抒情方式,以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的思想感情;这两句诗语言生动形象,内容蕴含哲理,格调昂扬向上。

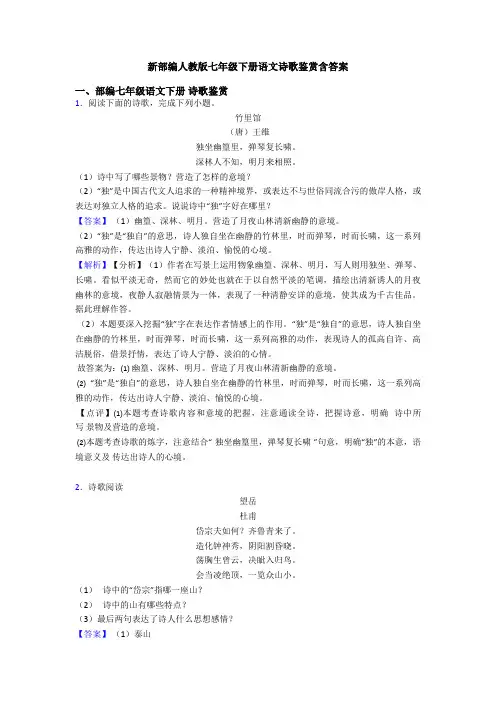

新部编人教版七年级下册语文诗歌鉴赏含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

竹里馆(唐)王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

(1)诗中写了哪些景物?营造了怎样的意境?(2)“独”是中国古代文人追求的一种精神境界,或表达不与世俗同流合污的傲岸人格,或表达对独立人格的追求。

说说诗中“独”字好在哪里?【答案】(1)幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

(2)“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【解析】【分析】(1)作者在写景上运用物象幽篁、深林、明月,写人则用独坐、弹琴、长啸。

看似平淡无奇,然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,夜静人寂融情景为一体,表现了一种清静安详的意境,使其成为千古佳品。

据此理解作答。

(2)本题要深入挖掘“独”字在表达作者情感上的作用。

“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高洁脱俗,借景抒情,表达了诗人宁静、淡泊的心情。

故答案为:⑴幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

⑵“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【点评】⑴本题考查诗歌内容和意境的把握,注意通读全诗,把握诗意,明确诗中所写景物及营造的意境。

⑵本题考查诗歌的炼字,注意结合“ 独坐幽篁里,弹琴复长啸”句意,明确“独”的本意,语境意义及传达出诗人的心境。

2.诗歌阅读望岳杜甫岱宗夫如何?齐鲁青来了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(1)诗中的“岱宗”指哪一座山?(2)诗中的山有哪些特点?(3)最后两句表达了诗人什么思想感情?【答案】(1)泰山(2)高大、雄伟(雄奇)、壮丽、秀美……(3)对未来充满信心,有远大的志向和广阔的胸怀。

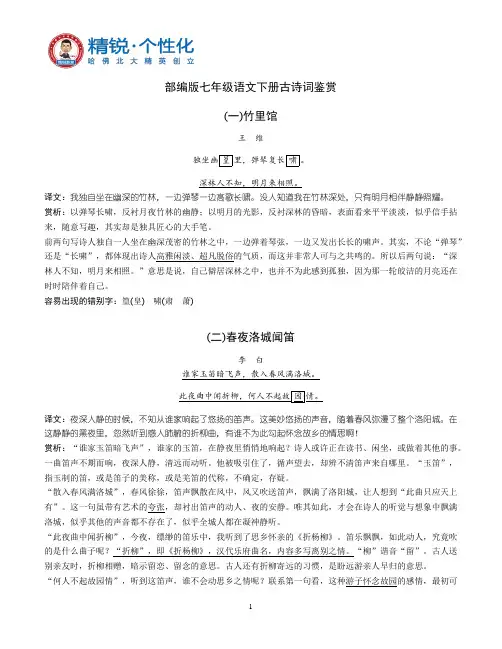

部编版七年级语文下册古诗词鉴赏(一)竹里馆王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

译文:我独自坐在幽深的竹林,一边弹琴一边高歌长啸。

没人知道我在竹林深处,只有明月相伴静静照耀。

赏析:以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静;以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,似乎信手拈来,随意写趣,其实却是独具匠心的大手笔。

前两句写诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声。

其实,不论“弹琴”还是“长啸”,都体现出诗人高雅闲淡、超凡脱俗的气质,而这并非常人可与之共鸣的。

所以后两句说:“深林人不知,明月来相照。

”意思是说,自己僻居深林之中,也并不为此感到孤独,因为那一轮皎洁的月亮还在时时陪伴着自己。

容易出现的错别字:篁(皇)啸(肃萧)(二)春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

译文:夜深人静的时候,不知从谁家响起了悠扬的笛声。

这美妙悠扬的声音,随着春风弥漫了整个洛阳城。

在这静静的黑夜里,忽然听到感人肺腑的折柳曲,有谁不为此勾起怀念故乡的情思啊!赏析:“谁家玉笛暗飞声”,谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?诗人或许正在读书、闲坐,或做着其他的事。

一曲笛声不期而响,夜深人静,清远而动听。

他被吸引住了,循声望去,却辨不清笛声来自哪里。

“玉笛”,指玉制的笛,或是笛子的美称,或是羌笛的代称,不确定,存疑。

“散入春风满洛城”,春风徐徐,笛声飘散在风中,风又吹送笛声,飘满了洛阳城,让人想到“此曲只应天上有”。

这一句虽带有艺术的夸张,却衬出笛声的动人、夜的安静。

唯其如此,才会在诗人的听觉与想象中飘满洛城,似乎其他的声音都不存在了,似乎全城人都在凝神静听。

“此夜曲中闻折柳”,今夜,缥缈的笛乐中,我听到了思乡怀亲的《折杨柳》。

笛乐飘飘,如此动人,究竟吹的是什么曲子呢?“折柳”,即《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多写离别之情。

“柳”谐音“留”。

古人送别亲友时,折柳相赠,暗示留恋、留念的意思。

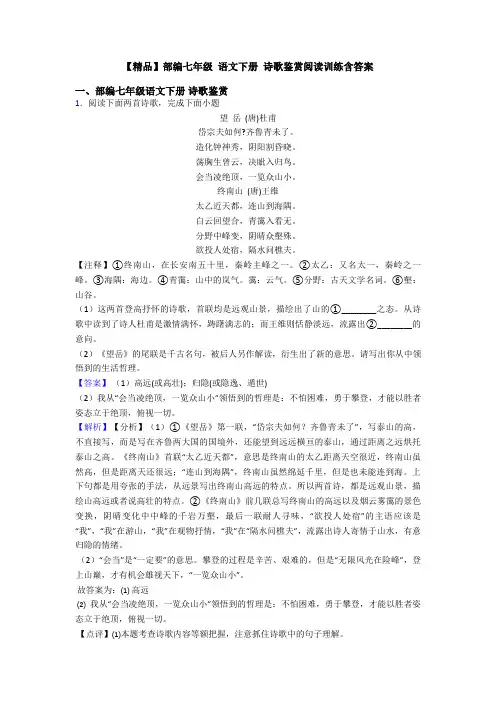

【精品】部编七年级语文下册诗歌鉴赏阅读训练含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面两首诗歌,完成下面小题望岳 (唐)杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

终南山 (唐)王维太乙近天都,连山到海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注释】①终南山,在长安南五十里,秦岭主峰之一。

②太乙:又名太一,秦岭之一峰。

③海隅:海边。

④青霭:山中的岚气。

霭:云气。

⑤分野:古天文学名词。

⑥壑:山谷。

(1)这两首登高抒怀的诗歌,首联均是远观山景,描绘出了山的①________之态。

从诗歌中读到了诗人杜甫是激情满怀,踌躇满志的;而王维则恬静淡远,流露出②________的意向。

(2)《望岳》的尾联是千古名句,被后人另作解读,衍生出了新的意思。

请写出你从中领悟到的生活哲理。

【答案】(1)高远(或高壮);归隐(或隐逸、遁世)(2)我从“会当凌绝顶,一览众山小”领悟到的哲理是:不怕困难,勇于攀登,才能以胜者姿态立于绝顶,俯视一切。

【解析】【分析】(1)①《望岳》第一联,“岱宗夫如何?齐鲁青未了”,写泰山的高,不直接写,而是写在齐鲁两大国的国境外,还能望到远远横亘的泰山,通过距离之远烘托泰山之高。

《终南山》首联“太乙近天都”,意思是终南山的太乙距离天空很近,终南山虽然高,但是距离天还很远;“连山到海隅”,终南山虽然绵延千里,但是也未能连到海。

上下句都是用夸张的手法,从远景写出终南山高远的特点。

所以两首诗,都是远观山景,描绘山高远或者说高壮的特点。

②《终南山》前几联总写终南山的高远以及烟云雾霭的景色变换,阴晴变化中中峰的千岩万壑,最后一联耐人寻味,“欲投人处宿”的主语应该是“我”,“我”在游山,“我”在观物抒情,“我”在“隔水问樵夫”,流露出诗人寄情于山水,有意归隐的情绪。

(2)“会当”是“一定要”的意思。

攀登的过程是辛苦、艰难的,但是“无限风光在险峰”,登上山巅,才有机会雄视天下,“一览众山小”。

部编本七年级下册古诗赏析阅读练习和答案部编版七下课内课外古诗赏析(全)竹里馆XXX独坐\幽\篁里,弹琴\复\长啸。

深林\人\不知,明月\来\相照。

1、以弹琴长啸反衬,月夜竹林的幽静。

2、诗歌表现了作者怎样的思想?能体现使人思想感情的词语有哪一些?表达了诗人宁静、淡泊和愉悦的心情。

独坐、弹琴、长啸3、XXX评XXX的诗是“诗中有画”,请用生动的语言描绘诗中表现出来的画面。

月夜,自坐在幽深静谧的竹林里,又是弹琴又是高声呼啸。

竹林深深,没有人知道诗人在这里,只有皎洁的明月透过茂密的竹林照射过来,洒在诗人的身上,也洒在诗人的琴上。

一、【译文】独坐幽篁里,弹琴复长啸。

”译:月夜,我独自坐在幽静的竹林里,一会儿弹弹琴,一会儿吹吹口哨。

深林人不知,明月来相照。

”译:竹林里僻静幽深,无人知晓,却有明月陪伴,殷勤来相照。

二、【赏析】这是一首写隐者的闲适生活情趣的诗。

诗的用字造语、写景(幽篁、深林、明月),写人(独坐、弹琴、长啸)都极平淡无奇。

然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,融情景为一体,蕴含着一种特殊的美的艺术魅力,使其成为千古佳品。

以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,似乎信手拈来,随意写去其实却是匠心独运,妙手回天的大手笔。

三、【考试链接】1、XXX《竹里馆》一诗中,写诗人的活动的两句是:独坐幽篁里,弹琴复长啸。

2、XXX《竹里馆》一诗中,写XXX人寂、明月相伴情景的两句:深林人不知,明月来相照。

春夜洛城闻笛唐李白谁家\玉笛\暗\飞声,散入\春风\满\洛城。

此夜\曲中\闻\折柳,何人\不起\故园\情。

1、整首诗表达了作者怎样的思想感情?作者这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,更表达了对故乡的思念。

2、古人写诗非常讲究炼字,常有一字传神的妙处。

试赏析“暗”和“散”的表达效果。

“暗”有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。

“谁家”,意即不知谁家,“谁”与“暗”照应。

部编初中七年级下册语文诗歌鉴赏含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

竹里馆(唐)王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

(1)诗中写了哪些景物?营造了怎样的意境?(2)“独”是中国古代文人追求的一种精神境界,或表达不与世俗同流合污的傲岸人格,或表达对独立人格的追求。

说说诗中“独”字好在哪里?【答案】(1)幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

(2)“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【解析】【分析】(1)作者在写景上运用物象幽篁、深林、明月,写人则用独坐、弹琴、长啸。

看似平淡无奇,然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,夜静人寂融情景为一体,表现了一种清静安详的意境,使其成为千古佳品。

据此理解作答。

(2)本题要深入挖掘“独”字在表达作者情感上的作用。

“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高洁脱俗,借景抒情,表达了诗人宁静、淡泊的心情。

故答案为:⑴幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

⑵“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【点评】⑴本题考查诗歌内容和意境的把握,注意通读全诗,把握诗意,明确诗中所写景物及营造的意境。

⑵本题考查诗歌的炼字,注意结合“ 独坐幽篁里,弹琴复长啸”句意,明确“独”的本意,语境意义及传达出诗人的心境。

2.阅读下面一首诗,回答问题。

泊秦淮杜牧烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

(1)请用自己的话描述“烟笼寒水月笼沙”所展现的场景。

(2)“隔江犹唱后庭花”一句中的“犹”字意味深长,请对此字做简要赏析。

【答案】(1)示例:轻薄的烟雾和朦胧的月色笼罩着冰冷的河水以及水边的沙滩。

新部编七年级语文下册诗歌鉴赏题含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读陆游的《游山西村》,完成下面小题。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

(1)一个“________”字,表达了农家待客尽其所有的盛情;一个“________”字,写出了山路曲折景色多变,点明这是诗人的主观感受所致。

(2)尾联表现了诗人怎样的感情?【答案】(1)足;疑(2)表达了对游览之地恋恋不舍之情,对农家好客习俗及古朴的农村生活的热爱和向往之情。

【解析】【分析】(1)表达农家款待客人时尽其所有的盛情的诗句是:莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。

写出了山路曲折景色多变的诗句是:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

所以一个“疑”字写出了曲折多变的景色,点明这变化的景色是作者的主观感受所致。

(2)“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”:今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

尾联诗人故而笔锋一转,表明诗人已“游”了一整天,此时明月高悬,整个大地笼罩在一片淡淡的月光之中,给春社过后的村庄也染上了一层静谧的色彩,别有一番情趣。

于是这两句从胸中自然流出:但愿从今以后,能不时拄杖乘月,轻叩柴扉,与老农把酒言欢,此情此景,不亦乐乎。

一个热爱家乡与农民亲密无间的诗人形象跃然纸上。

诗人陶醉于在山野风光和农村的人情里,表现了对田园生活的喜爱和恋恋不舍的情感。

诗人在语调极其自然亲切的诗句中向人们展示了农村自然风景之美、农民淳朴善良之美,并把自己热爱祖国、热爱人民、热爱生活、热爱自然的高尚情操美融于其中。

故答案为:⑴足;疑;⑵表达了对游览之地恋恋不舍之情,对农家好客习俗及古朴的农村生活的热爱和向往之情。

【点评】⑴本题考查学生对诗词内容的理解。

回答本题时,需要掌握句子翻译,从而理解诗词内容,再进行概括即可;⑵本题考查分析作者情感的能力。

部编人教版七年级下册语文诗歌鉴赏训练含解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面的古诗,完成下列小题。

柏林寺南望郎士元溪上遥闻精舍①钟,泊舟微径②度深松。

青山霁③后云犹在,画出西南四五峰。

【注】①精舍:寺庙,这里指柏林寺。

②微径:指小路。

③霁:雨停天晴。

(1)发挥想象,描绘“青山霁后云犹在,画出西南四五峰”的优美意境。

(2)这首诗表达了作者怎样的思想感情?结合内容分析。

【答案】(1)持续多日的大雨停了,天空迅速放晴,青山上还浮着轻云,云下的四五座山峰就像画出来的那样美丽。

(2)这首诗中,作者寻钟声穷尽“深松”,到达柏林寺,眼前豁然开朗,并见到了雨后美不胜收的景色,表达了作者无比惊奇、愉悦以及热爱自然、热爱生活的思想感情。

【解析】【分析】(1)解答时要发挥想象具体描绘诗境。

“青山霁后云犹在,画出西南四五峰”的意思是:雨后初晴,山色青翠,白云悠悠飘荡;眺望西南,四五青峰,更加郁郁葱葱,犹若刚刚画成。

描绘诗境时要抓住雨后景物的特点,明确写了雨后的山、烟雾笼罩的山。

(2)从诗歌所描写的景物和诗人的行踪可以看出“望者”内心的愉悦,“雨后初霁”可谓“惊喜”。

故答案为:⑴持续多日的大雨停了,天空迅速放晴,青山上还浮着轻云,云下的四五座山峰就像画出来的那样美丽;⑵这首诗中,作者寻钟声穷尽“深松”,到达柏林寺,眼前豁然开朗,并见到了雨后美不胜收的景色,表达了作者无比惊奇、愉悦以及热爱自然、热爱生活的思想感情。

【点评】⑴本题考查了学生对诗歌内容的理解和对所描述画面的想象能力。

这种题型主要考查学生对诗歌内容的理解和对所描述画面的想象。

解答这类题目要在读懂诗歌、理解内容的基础上,发挥联想和想象,扣住画面,抓住形象,用生动、流畅的语言加以描述,不能偏离诗歌的意境、主题和诗人的情感;⑵解答诗词赏析题,我们要正确把握诗人的情感,把握情感的方法有:看诗人定诗风,看诗歌所属的类别,看诗歌标题或关键系,看写作背景。

具体要做到:通读全诗,把握大意,理解情感。

⼈教部编版初中七年级语⽂下册课外古诗词诵读赏析(⼆)⼈教部编版初中七年级语⽂下册课外古诗词诵读赏析(⼆)(⼀)泊秦淮杜牧烟笼寒⽔⽉笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商⼥不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

译⽂:浩渺寒江之上弥漫着迷蒙的烟雾,皓⽉的清辉洒在⽩⾊沙渚之上。

⼊夜,我将⼩⾈泊在秦淮河畔,临近酒家。

⾦陵歌⼥似乎不知何为亡国之恨、⿉离之悲,竟依然在对岸吟唱着淫靡之曲《⽟树后庭花》。

赏析:这⾸诗是诗⼈夜泊秦淮时触景感怀之作,于六代兴亡之地的感叹中,寓含忧念现世之情怀。

这⾸诗在语⾔运⽤⽅⾯也颇见⼯夫。

⾸句写景,“烟”“⽔”“⽉”“沙”由两个“笼”字联系起来,融合成⼀幅朦胧清冷的⽔⾊夜景,渲染⽓氛,朦胧中透出忧凉。

次句点题,并以“近酒家”的丰富内涵启动思古之幽情。

秦淮⼀带在六朝时是著名的游乐场所,酒家林⽴。

因此昔⽇那种歌舞游宴的⽆尽繁华实已包含在诗⼈此时的思绪之中。

后两句由⼀曲《⽟树后庭花》引发⽆限感慨,“不知”抒发了诗⼈对“商⼥”的愤慨,也间接讽刺了不以国事为重、纸醉⾦迷的达官贵⼈,即醉⽣梦死的统治者。

“犹唱”⼆字将历史、现实巧妙地联为⼀体,伤时之痛委婉深沉。

清代评论家沈德潜推崇此诗为“绝唱”,⼀个“犹”字透露出作者批判之意、忧虑之情。

管世铭甚⾄称其为唐⼈七绝压卷之作。

诗⼈深夜泊⾈秦淮河畔,隔江传来商⼥《⽟树后庭花》的歌声,听着这亡国之⾳,不禁激起时代兴衰之感。

后两句对只知征歌征舞、买笑逐欢,⽽不以历史为鉴的统治者,给以深深的谴责。

本诗情景交融,朦胧的景⾊与诗⼈⼼中淡淡的哀愁和谐统⼀。

这是⼀⾸触景⽣情之作,通过写夜泊秦淮的所见所闻,揭露了晚唐统治者沉溺声⾊、醉⽣梦死的腐朽⽣活。

秦淮河两岸是六朝时的繁华之地,是权贵富豪、墨客骚⼈纵情声⾊、寻欢作乐的场所。

诗⼈夜泊秦淮,在茫茫沙⽉、迷蒙烟⽔中眼见灯红酒绿,⽿闻淫歌艳曲,不禁触景⽣情,顿⽣家国兴亡之思,将对历史的咏叹与对现实的思考紧密结合,从陈的荒淫亡国联想到江河⽇下的晚唐命运。

新部编人教版七年级下册语文诗歌鉴赏含解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面两首诗歌,完成下面小题望岳 (唐)杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

终南山 (唐)王维太乙近天都,连山到海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注释】①终南山,在长安南五十里,秦岭主峰之一。

②太乙:又名太一,秦岭之一峰。

③海隅:海边。

④青霭:山中的岚气。

霭:云气。

⑤分野:古天文学名词。

⑥壑:山谷。

(1)这两首登高抒怀的诗歌,首联均是远观山景,描绘出了山的①________之态。

从诗歌中读到了诗人杜甫是激情满怀,踌躇满志的;而王维则恬静淡远,流露出②________的意向。

(2)《望岳》的尾联是千古名句,被后人另作解读,衍生出了新的意思。

请写出你从中领悟到的生活哲理。

【答案】(1)高远(或高壮);归隐(或隐逸、遁世)(2)我从“会当凌绝顶,一览众山小”领悟到的哲理是:不怕困难,勇于攀登,才能以胜者姿态立于绝顶,俯视一切。

【解析】【分析】(1)①《望岳》第一联,“岱宗夫如何?齐鲁青未了”,写泰山的高,不直接写,而是写在齐鲁两大国的国境外,还能望到远远横亘的泰山,通过距离之远烘托泰山之高。

《终南山》首联“太乙近天都”,意思是终南山的太乙距离天空很近,终南山虽然高,但是距离天还很远;“连山到海隅”,终南山虽然绵延千里,但是也未能连到海。

上下句都是用夸张的手法,从远景写出终南山高远的特点。

所以两首诗,都是远观山景,描绘山高远或者说高壮的特点。

②《终南山》前几联总写终南山的高远以及烟云雾霭的景色变换,阴晴变化中中峰的千岩万壑,最后一联耐人寻味,“欲投人处宿”的主语应该是“我”,“我”在游山,“我”在观物抒情,“我”在“隔水问樵夫”,流露出诗人寄情于山水,有意归隐的情绪。

(2)“会当”是“一定要”的意思。

攀登的过程是辛苦、艰难的,但是“无限风光在险峰”,登上山巅,才有机会雄视天下,“一览众山小”。

部编人教版七年级下册语文诗歌鉴赏含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.古诗阅读兰[明]徐渭兰亭旧种越王兰①,碧浪红香天下传。

近日野香成秉束②,一篮不值五文钱。

【注释】①传说越王勾践在兰亭种植兰花。

②秉,量词,束,把。

(1)诗中的“兰”比喻________,“野香”比喻________;(2)兰花“一篮不值五文钱”表达了作者________。

【答案】(1)君子;伪文人和被诗人所不齿的人(2)鄙视那些伪文人,不与世俗同流合污,洁身自好的人生态度。

【解析】【分析】(1)这首诗的题目是“兰”,第一句写旧日在兰亭种下一片越王兰,第二句描写了兰的叶和花,碧绿的叶子像波浪一样,红色的花儿香气四溢,第三句写最近把这些野花扎成束,一筐野花也不值五文钱。

徐渭非常喜欢兰花,写了不少关于兰花的诗。

这些诗表面上是看写的是花,其实是托物寓意,借写兰花表现自己的理想和情操。

兰花在文人墨客眼里是君子的象征,这首诗也不例外,相对应,野花就比喻伪文人和被诗人所不齿的人。

(2)诗中的野花比喻伪文人和被诗人所不齿的人,这些人就像野生兰花一样碧绿的叶子像波浪一样,红色的花儿香气四溢,他们沽名钓誉,表面看道貌岸然,其实骨子里却追名逐利,没有真才实学,作者说这样的人不值一钱,就明确表达了对这些人的鄙视,也表现了自己不与世俗同流合污,洁身自好的人生态度。

译文:从前我在兰亭种下一片越王兰,碧绿的叶子像波浪一样,红色的花儿香气四溢.现在一把野花不值五文钱.故答案为:⑴君子伪文人和被诗人所不齿的人⑵鄙视那些伪文人,不与世俗同流合污,洁身自好的人生态度。

【点评】⑴本题考查词语内涵的能力。

解答此题要在理解句子字面意思的基础上,结合文章的内容与主旨,分析出其深层内涵。

⑵此题考查对思想感情的理解能力。

理解诗句所表达的情感,一是间接的从诗中所描写的景物特点上揣摩,理解诗人心境和情绪,二是抓住诗中诗人直接表达情感的句子理解,三是结合诗歌的写作背景理解。

2.古诗阅读西溪独泛[唐]皎然道情何所寄,素舸①漫流间。

部编七年级下册语文诗歌鉴赏及答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.古诗阅读兰[明]徐渭兰亭旧种越王兰①,碧浪红香天下传。

近日野香成秉束②,一篮不值五文钱。

【注释】①传说越王勾践在兰亭种植兰花。

②秉,量词,束,把。

(1)诗中的“兰”比喻________,“野香”比喻________;(2)兰花“一篮不值五文钱”表达了作者________。

【答案】(1)君子;伪文人和被诗人所不齿的人(2)鄙视那些伪文人,不与世俗同流合污,洁身自好的人生态度。

【解析】【分析】(1)这首诗的题目是“兰”,第一句写旧日在兰亭种下一片越王兰,第二句描写了兰的叶和花,碧绿的叶子像波浪一样,红色的花儿香气四溢,第三句写最近把这些野花扎成束,一筐野花也不值五文钱。

徐渭非常喜欢兰花,写了不少关于兰花的诗。

这些诗表面上是看写的是花,其实是托物寓意,借写兰花表现自己的理想和情操。

兰花在文人墨客眼里是君子的象征,这首诗也不例外,相对应,野花就比喻伪文人和被诗人所不齿的人。

(2)诗中的野花比喻伪文人和被诗人所不齿的人,这些人就像野生兰花一样碧绿的叶子像波浪一样,红色的花儿香气四溢,他们沽名钓誉,表面看道貌岸然,其实骨子里却追名逐利,没有真才实学,作者说这样的人不值一钱,就明确表达了对这些人的鄙视,也表现了自己不与世俗同流合污,洁身自好的人生态度。

译文:从前我在兰亭种下一片越王兰,碧绿的叶子像波浪一样,红色的花儿香气四溢.现在一把野花不值五文钱.故答案为:⑴君子伪文人和被诗人所不齿的人⑵鄙视那些伪文人,不与世俗同流合污,洁身自好的人生态度。

【点评】⑴本题考查词语内涵的能力。

解答此题要在理解句子字面意思的基础上,结合文章的内容与主旨,分析出其深层内涵。

⑵此题考查对思想感情的理解能力。

理解诗句所表达的情感,一是间接的从诗中所描写的景物特点上揣摩,理解诗人心境和情绪,二是抓住诗中诗人直接表达情感的句子理解,三是结合诗歌的写作背景理解。

2.古诗阅读西溪独泛[唐]皎然道情何所寄,素舸①漫流间。

新部编人教版七年级语文下册诗歌鉴赏题含解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

竹里馆(唐)王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

(1)诗中写了哪些景物?营造了怎样的意境?(2)“独”是中国古代文人追求的一种精神境界,或表达不与世俗同流合污的傲岸人格,或表达对独立人格的追求。

说说诗中“独”字好在哪里?【答案】(1)幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

(2)“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【解析】【分析】(1)作者在写景上运用物象幽篁、深林、明月,写人则用独坐、弹琴、长啸。

看似平淡无奇,然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,夜静人寂融情景为一体,表现了一种清静安详的意境,使其成为千古佳品。

据此理解作答。

(2)本题要深入挖掘“独”字在表达作者情感上的作用。

“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高洁脱俗,借景抒情,表达了诗人宁静、淡泊的心情。

故答案为:⑴幽篁、深林、明月。

营造了月夜山林清新幽静的意境。

⑵“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

【点评】⑴本题考查诗歌内容和意境的把握,注意通读全诗,把握诗意,明确诗中所写景物及营造的意境。

⑵本题考查诗歌的炼字,注意结合“ 独坐幽篁里,弹琴复长啸”句意,明确“独”的本意,语境意义及传达出诗人的心境。

2.选出下列理解有误的一项是()登飞来峰王安石飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

A. 首句紧扣诗题,点明地点。

“千寻”二字极言其高,其意为在飞来峰上有一座千丈的高塔。

B. 第二句通过具体描写突出飞来峰上的“千寻塔”之高。

七年级下学期部编本古诗词赏析习题八首及答案习题一诗词赏析静夜思床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

答案床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

习题二诗词赏析登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

答案白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

习题三诗词赏析望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

答案岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

习题四诗词赏析静夜思床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

答案床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

习题五诗词赏析登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

答案白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

习题六诗词赏析望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

答案岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

习题七诗词赏析静夜思床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

答案床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

习题八诗词赏析登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

答案白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

七年级语文下册诗歌鉴赏阅读训练及解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读陆游的《游山西村》,完成下面小题。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

(1)一个“________”字,表达了农家待客尽其所有的盛情;一个“________”字,写出了山路曲折景色多变,点明这是诗人的主观感受所致。

(2)尾联表现了诗人怎样的感情?【答案】(1)足;疑(2)表达了对游览之地恋恋不舍之情,对农家好客习俗及古朴的农村生活的热爱和向往之情。

【解析】【分析】(1)表达农家款待客人时尽其所有的盛情的诗句是:莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。

写出了山路曲折景色多变的诗句是:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

所以一个“疑”字写出了曲折多变的景色,点明这变化的景色是作者的主观感受所致。

(2)“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”:今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

尾联诗人故而笔锋一转,表明诗人已“游”了一整天,此时明月高悬,整个大地笼罩在一片淡淡的月光之中,给春社过后的村庄也染上了一层静谧的色彩,别有一番情趣。

于是这两句从胸中自然流出:但愿从今以后,能不时拄杖乘月,轻叩柴扉,与老农把酒言欢,此情此景,不亦乐乎。

一个热爱家乡与农民亲密无间的诗人形象跃然纸上。

诗人陶醉于在山野风光和农村的人情里,表现了对田园生活的喜爱和恋恋不舍的情感。

诗人在语调极其自然亲切的诗句中向人们展示了农村自然风景之美、农民淳朴善良之美,并把自己热爱祖国、热爱人民、热爱生活、热爱自然的高尚情操美融于其中。

故答案为:⑴足;疑;⑵表达了对游览之地恋恋不舍之情,对农家好客习俗及古朴的农村生活的热爱和向往之情。

【点评】⑴本题考查学生对诗词内容的理解。

回答本题时,需要掌握句子翻译,从而理解诗词内容,再进行概括即可;⑵本题考查分析作者情感的能力。

部编版七年级语文下册《望岳》诗文鉴赏及考点剖析【知识储备】一、导入我们中国的开国元勋——朱德有一副写人的对联这样写道:“草堂传后世,诗圣著千秋。

”同学们,猜猜看,这副对联是在写谁?对,就是诗圣杜甫,我们学过很多杜甫的诗歌,所以并不陌生。

这节课,我们将一起学习、欣赏杜甫的《望岳》。

二、目标1、了解诗歌的作者及创作背景;2、品味名句,增加语言积累,丰富文化积淀;3、理解、学习诗人蓬勃的朝气和远大的抱负。

三、原文望岳杜甫岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

四、注释《望岳》:选自《杜诗详注》卷一。

唐玄宗开元二十四年(736),杜甫曾在齐、赵(今山东、河北一带)漫游,故有此作。

岱宗:泰山。

夫:语气词,无实意。

齐鲁:春秋时的两个诸侯国,在今山东一带。

泰山以北为齐国,以南为鲁国。

青:指山色。

未了:不尽。

造化:指天地、大自然。

钟:聚集。

神秀:天地之灵气,神奇秀美。

阴阳:古人以山南水北为阳,山北水南为阴。

割:分。

曾:同“层”。

眦:眼眶。

会当:终当,终要。

凌:登上。

五、诗意泰山到底怎么样呢?泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山。

山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

层云生起,使心胸震荡。

张大眼睛远望飞鸟归林。

(我)一定要登上泰山的顶峰,举目纵观群山的低矮渺小。

六、赏析岱宗夫如何,齐鲁青未了。

开篇以设问起句,写望中遥想,久慕其名,而未得亲历其境。

以夸张手法,极写“齐鲁青未了”的气势。

这是远望,摹写泰山卧齐鲁大地,突出了岱宗的雄伟、宏阔的气势。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

这是近望所见。

上句写泰山的秀美,用的是虚笔。

为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。

下句写泰山的高大,这是实写。

“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。

新人教版七年级下册语文诗歌鉴赏及解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.古诗鉴赏己亥杂诗龚自珍浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

(1)本诗流露出了诗人的两种情感:舍和不舍。

诗人想舍的是________。

不想舍的又是________。

(2)你认为这首诗的后两句广为传诵的原因是什么?【答案】(1)当朝者的黑暗和腐朽;亲朋好友和国家的前途命运(2)这两句采用借物抒情的抒情方式,以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的思想感情;这两句诗语言生动形象,内容蕴含哲理,格调昂扬向上。

【解析】【分析】(1)这首诗是《己亥杂诗》的第五首,写诗人离京的感受。

虽然载着“浩荡离愁”,却表示仍然要为国为民尽自己最后一份心力。

所以诗中诗人想舍的是腐朽的朝廷,不想舍的是国家的前途和命运。

(2)“落红不是无情物,化作春泥更护花”诗人笔锋一转,由抒发离别之情转入抒发报国之志。

并反用陆游的词“零落成泥碾作尘,只有香如故。

”落红,本指脱离花枝的花,但是,并不是没有感情的东西,即使化做春泥,也甘愿培育美丽的春花成长。

不为独香,而为护花。

表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情;充分表达诗人的壮怀,成为传世名句。

故答案为:⑴当朝者的黑暗和腐朽;亲朋好友和国家的前途命运⑵这两句采用借物抒情的抒情方式,以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的思想感情;这两句诗语言生动形象,内容蕴含哲理,格调昂扬向上。

【点评】⑴本题考查诗歌鉴赏的能力。

考查的是诗人情感的理解,解答此题要熟读诗歌,理解诗歌的内容,结合诗人的处境、遭遇等进行分析。

注意掌握诗人的人生经历和思想情感。

⑵本题考查诗歌的语言的运用能力。

此题考生要熟读诗歌,了解诗人,结合语句进行分析了解。

2.古诗阅读西溪独泛[唐]皎然道情何所寄,素舸①漫流间。

真性怜高鹤,无名羡野山。

部编七年级下册语文古诗阅读欣赏

★木兰诗《乐府诗集》

原文译文赏析

唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,唯①

闻女叹息。

织布机声一声接着一声,木兰

姑娘对着门织布。

织机停下来

不再作响,只听见姑娘在叹息。

内容理解:以“唧唧复唧唧”声开篇,写木

兰停机叹息,是全诗的引子。

“唯闻女叹息”

暗示她忧思深重。

为什么忧思,却并未提及,

设置悬念。

问女何所思,问女何所忆①。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖①,可汗大点兵,军书十二①卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市①鞍马,从此替爷征。

问姑娘想的是什么,问姑娘思

念的是什么。

姑娘并没有想什

么,姑娘并没有思念什么。

昨

夜看见军中的文告,可汗大规

模地征兵,征兵的名册很多卷,

每卷上都有父亲的名字。

父亲

没有长大成人的儿子,木兰没

有兄长,木兰愿意为(此)去买

鞍马,从此替父亲去出征。

内容理解:写木兰准备替父从军,道出木兰

的心事,即叹息原因:天子征兵、父亲在被

征之列,父亲年老、家无长男。

修辞:“卷卷有爷名”运用夸张的修辞写征兵

催促之急。

情感:“从此替爷征”可见木兰对父亲的爱及

对国家的忠。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦①辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

到东边的集市上买来骏马,西

边的集市买来马鞍和鞍下的垫

子,南边的集市买来嚼子和缰

绳,北边的集市买来长鞭(马

鞭)。

早晨辞别父母上路,晚上

宿营在黄河边,听不见父母呼

唤女儿的声音,但能听到黄河

汹涌奔流的声音。

早晨辞别黄

河上路,晚上到达黑山脚下,

听不见父母呼唤女儿的声音,

但能听到燕山胡人的战马啾啾

的鸣叫声。

内容理解:写木兰准备出征和奔赴战场。

“东

市买骏马……”四句排比,写木兰紧张地购

买战马和乘马用具;“旦辞爷娘去……”八句

以重复的句式,写木兰踏上征途,马不停蹄,

日行夜宿,离家越远思亲越切。

这里写木兰

从家中出发经黄河到达战地,只用了两天就

走完了,夸张地表现了木兰行进的神速、军

情的紧迫、心情的急切,使人感到紧张的战

争氛围。

其中写“黄河流水鸣溅溅”“燕山胡

骑鸣啾啾”之声,还衬托了木兰的思亲之情。

万里赴戎机①,关山度①若飞。

朔①气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

远行万里,投身战事,像飞一

样地越过一道道关塞山岭。

北

方的寒气传送着打更的声音,

清冷的月光映照着战士们的铠

甲。

将士们经过无数次出生入

死的战斗,有些牺牲了,有的

十年之后得胜而归。

内容理解:概写木兰的征战生活。

“万里赴戎

机,关山度若飞”夸张地描写了木兰身跨战

马,万里迢迢,奔往战场,飞越一道道关口,

一座座高山。

“朔气传金柝,寒光照铁衣”,

描写了木兰在边塞军营的艰苦战斗生活。

“将

军百战死,壮士十年归”,概述战争旷日持久,

战斗激烈悲壮。

归来见天子,天子坐归来朝见天子,天子坐在朝堂内容理解:写木兰还朝辞官。

先写木兰朝见

竹里馆唐·王维

春夜洛城闻笛唐·李白

逢入京使唐·岑参

晚春唐·韩愈

★登幽州台歌唐·陈子昂

★望岳唐·杜甫

★登飞来峰北宋·王安石

★游山西村南宋·陆游

★己亥杂诗(其五) 清·龚自珍

★泊秦淮唐·杜牧

贾生唐·李商隐

过松源晨炊①漆公店(其五) 南宋·杨万里

约客南宋·赵师秀。