-郯庐断裂带

- 格式:ppt

- 大小:39.28 MB

- 文档页数:110

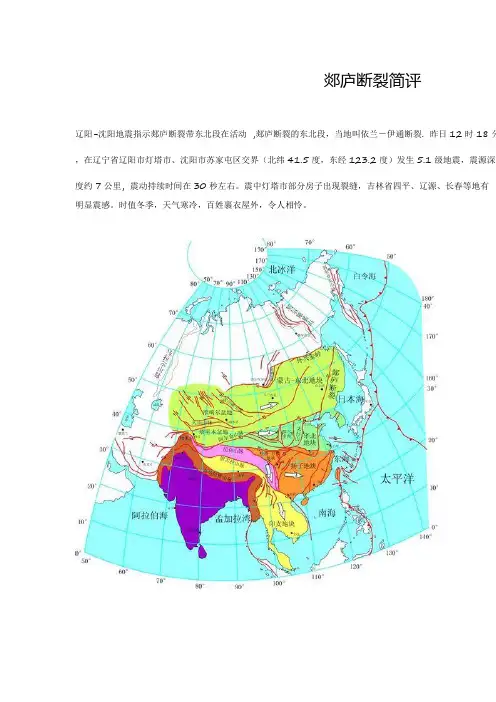

郯庐断裂简评辽阳-沈阳地震指示郯庐断裂带东北段在活动,郯庐断裂的东北段,当地叫依兰-伊通断裂. 昨日12时18分,在辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界(北纬41.5度,东经123.2度)发生5.1级地震,震源深度约7公里, 震动持续时间在30秒左右。

震中灯塔市部分房子出现裂缝,吉林省四平、辽源、长春等地有明显震感。

时值冬季,天气寒冷,百姓裹衣屋外,令人相怜。

震区不到一年时间内已发生了两次地震。

去年4月4日在灯塔市柳条寨镇大新庄村也曾发生过一次3.4级的地震,震中在北纬41.5度,东经123.2度,震源深度约8公里。

这次辽宁辽阳-沈阳地震指示郯庐断裂东北段带正在活动。

郯庐断裂带跨过渤海进入东北,在东北这段有人称之为依兰-伊通断裂。

历史上东北人烟稀少,主要为住帐篷的游牧所居,他们无砖石结构的房屋,有地震也无记录。

因此,有人就说东北历史上没有发生过6级以上地震。

这样的说法会误导人们以为东北不可能发生破坏性地震。

但是,地质证据大量存在,甚至整个松辽盆地(平原)的形成都与郯庐断裂带活动有关。

例如,在高分辨率卫星影像上,就可以看出郯庐断裂东北段造成河流阶地错断及其形成的地震断裂陡坎,其中,据地震局地质所闵伟研究员等报道,在通河县附近的最新地表断裂陡坎长约70km,是距今1730 年左右的一次大于8.0级地震(所为;舒兰附近的最新地表断裂陡坎长约10km,是距今大约2360年的一次强震(大于7.0级)作案。

因此,我们千万不能忽悠百姓,毫无根据地预报“不地震”。

既然地震无法预报,任何“专家”所说“短期内发生更大地震的可能性不大,辽宁省其他地区尚未发现发生破坏性地震的确切征兆”的话毫无科学意思。

郯庐断裂并不仅存于郯城与庐江之间,向南到湖北省长江北岸的武穴, 向北北东方向经安徽省的宿松、潜山、庐江、嘉山、江苏省的泗洪、宿迁、山东省郯城、沂水、潍坊,进渤海,然后过辽东半岛,穿过东北三省去了俄罗斯。

在中国境内长达2400 千米,宽几十至200千米,总体走向北东10-20º,左行错距达~550 km。

浅谈郯庐断裂黑龙江段摘要郯庐断裂带是东亚大陆上的一系列北东向巨型断裂系中的一条主干断裂,在中国境内延伸2400多公里,切穿中国东部不同大地构造单元,规模宏伟,结构复杂。

向北延至沈阳后形成两个较大分支,西侧分支黑龙江段称为依舒断裂;东侧分支黑龙江段称为敦密断裂,对谈郯庐断裂黑龙江段的研究,有利于了解黑龙江东部大地构造演化史,有利于指导黑龙江东部找矿,有利于黑龙江东部地质灾害预测与防治。

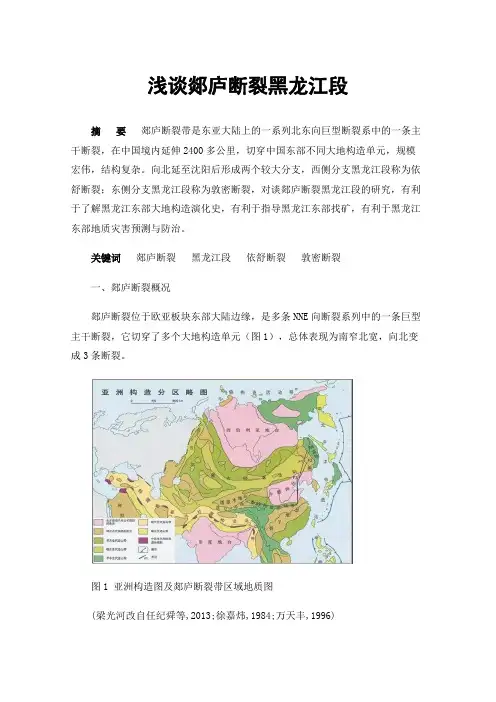

关键词郯庐断裂黑龙江段依舒断裂敦密断裂一、郯庐断裂概况郯庐断裂位于欧亚板块东部大陆边缘,是多条NNE向断裂系列中的一条巨型主干断裂,它切穿了多个大地构造单元(图1),总体表现为南窄北宽,向北变成3条断裂。

图1 亚洲构造图及郯庐断裂带区域地质图(梁光河改自任纪舜等,2013;徐嘉炜,1984;万天丰,1996)根据中国科学院矿产资源研究重点实验室梁光河总结:郯庐断裂雏形形成于侏罗纪的合肥盆地东侧,是一个伸展环境下的正断层。

郯庐断裂的平移走滑发生在65 Ma之后伴随着沿断裂带的玄武岩喷发,大规模左行走滑发生在45~24 Ma,后期持续活动至今;(2)郯庐断裂带的主体水平滑移量大约为760 km,主体发生SN向走滑伸展的同时也伴随着EW向的伸展,EW向伸展幅度从南向北逐渐加大;(3)郯庐断裂带的走滑深度在10~20 km。

可连续追踪的断裂带长度约为3000 km;(4)郯庐断裂主体走滑活动形成在锡霍特地块拼合之前。

动力机制是由于印度板块对杨子板块的挤压,在南部形成挤压力,在东侧和北侧由于微陆块的裂解漂移形成拉力,从而造成郯庐断裂东侧块体大规模走滑。

走滑过程中郯庐断裂东侧的地块从南到北切穿整个欧亚东缘板块,直通洋壳。

新生代晚期锡霍特地块才从南往北漂移拼合到欧亚东缘,之后郯庐断裂又切断了锡霍特地块并走滑大约20 km。

二、郯庐断裂黑龙江段郯庐断裂向北延至沈阳后形成两个较大分支:西侧分支向北东经吉林省舒兰,黑龙江省尚志、依兰、萝北延入俄罗斯境内,黑龙江段称为依舒断裂;东侧分支向北东经吉林省敦化,黑龙江省穆棱、鸡西、密山、虎林北部延入俄罗斯境内,黑龙江段称为敦密断裂。

郯—庐断裂带考吴昭谦约自唐山大地震后,安徽社会上一般人士已开始知道郯—庐断裂带这个地球科学上的专有名词了。

因为断层与地震的关系密切,人们担心郯—庐断裂带活动引起大地震。

说起郯—庐断裂带,它已经历了40多年的风风雨雨争辩。

早在1956年,现在的合肥工业大学资源与环境科学系教授徐嘉炜与当时的北京航测队杨华同志同时发现公布了这条大断裂。

徐嘉炜教授自此以毕生的大部分时间与精力从事这一专题学术研究,经过曲折艰辛的探索,终于确立了地球上最巨大的断裂之一——郯—庐断裂带。

郯—庐断裂带,或称郯—庐大断裂,早期发现时以山东郯城与安徽庐江两地名命名的。

后来的研究证实它是纵贯东亚的移动的大断裂。

它从湖北东部沿大别山东缘,经过安徽、江苏、山东,过渤海,至辽宁、吉林、黑龙江,进入作俄罗斯境内,在我国境内已达2400公里。

在安徽境内,穿越泗县、五河、嘉山、定远、肥东、庐江、桐城、潜山及宿松等县境,全长约400公里。

郯—庐断裂带的发现与研究,一直在争辩中。

在60年代初期,徐嘉炜教授提出这个活动的大断裂有明显的水平位移,移动200多公里。

当时发表的文章,被视为邪说。

有人对断裂带的存在,提出非议,甚至根本否认它的存在。

在对断裂带的展布范围、延伸规模、平移的距离、活动时间及演化、成矿作用、与地震的关系等方面,都存在过不同意见。

据初步统计,研究并应用郯—庐断裂带的中外文献资料,即达400多条。

郯—庐断裂带是个巨大的水平移动的大断裂。

它的东侧地块向北移动,西侧地块向南移动。

例如现今胶南、苏北一带就是大别山的延续;现今胶南烟台一带,原先同安徽蚌埠一带连成一体;现今辽宁鞍山一带,原先同山东西部泰安一带相连。

它们都是受水平方向的地壳运动断裂错开后位移的。

对于郯—庐断裂带平行移动的幅度,开始有的学者认为只有几十公里,有的学者认为有几百公里。

徐嘉炜教授研究认为最大平移幅度达740公里。

在地质历史上移动的一般速率为一年一厘米多,有时快速时即达一年5—10厘米。

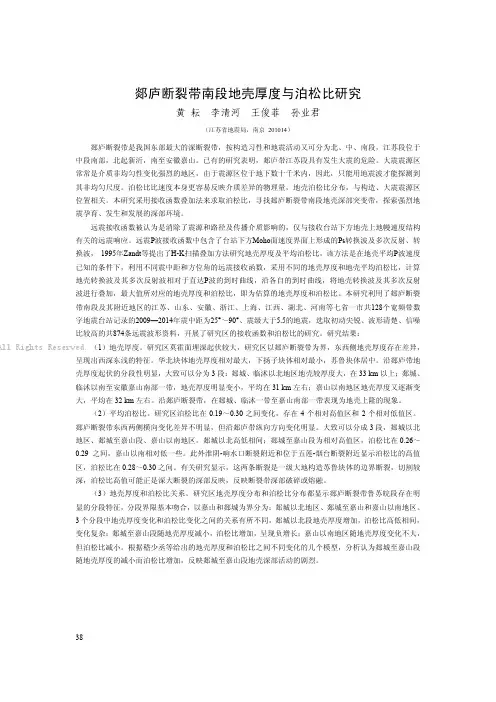

郯庐断裂带南段地壳厚度与泊松比研究黄耘李清河王俊菲孙业君(江苏省地震局,南京 201014)郯庐断裂带是我国东部最大的深断裂带,按构造习性和地震活动又可分为北、中、南段,江苏段位于中段南部,北起新沂,南至安徽嘉山。

已有的研究表明,郯庐带江苏段具有发生大震的危险。

大震震源区常常是介质非均匀性变化强烈的地区,由于震源区位于地下数十千米内,因此,只能用地震波才能探测到其非均匀尺度。

泊松比比速度本身更容易反映介质差异的物理量,地壳泊松比分布,与构造、大震震源区位置相关。

本研究采用接收函数叠加法来求取泊松比,寻找郯庐断裂带南段地壳深部突变带,探索强烈地震孕育、发生和发展的深部环境。

远震接收函数被认为是消除了震源和路径及传播介质影响的,仅与接收台站下方地壳上地幔速度结构有关的远震响应。

远震P波接收函数中包含了台站下方Moho面速度界面上形成的Ps转换波及多次反射、转换波, 1995年Zandt等提出了H-K扫描叠加方法研究地壳厚度及平均泊松比,该方法是在地壳平均P波速度已知的条件下,利用不同震中距和方位角的远震接收函数,采用不同的地壳厚度和地壳平均泊松比,计算地壳转换波及其多次反射波相对于直达P波的到时曲线,沿各自的到时曲线,将地壳转换波及其多次反射波进行叠加,最大值所对应的地壳厚度和泊松比,即为估算的地壳厚度和泊松比。

本研究利用了郯庐断裂带南段及其附近地区的江苏、山东、安徽、浙江、上海、江西、湖北、河南等七省一市共128个宽频带数字地震台站记录的2009—2014年震中距为25°~90°、震级大于5.5的地震,选取初动尖锐、波形清楚、信噪比较高的共874条远震波形资料,开展了研究区的接收函数和泊松比的研究。

研究结果:All Rights Reserved.(1)地壳厚度。

研究区莫霍面埋深起伏较大,研究区以郯庐断裂带为界,东西侧地壳厚度存在差异,呈现出西深东浅的特征。

华北块体地壳厚度相对最大,下扬子块体相对最小,苏鲁块体居中。

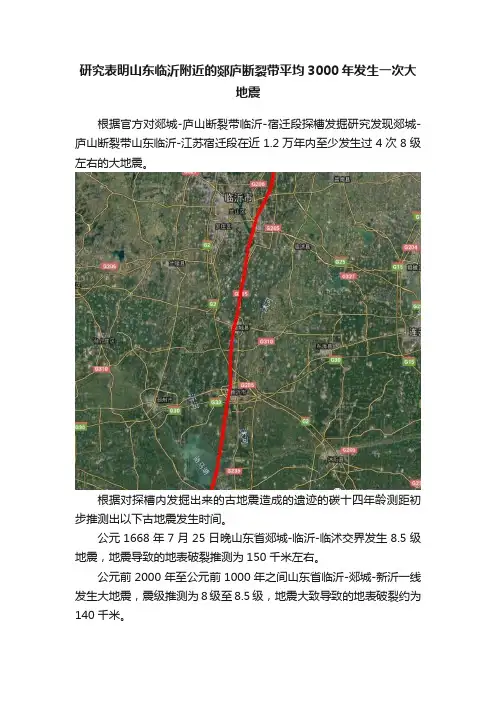

研究表明山东临沂附近的郯庐断裂带平均3000年发生一次大地震根据官方对郯城-庐山断裂带临沂-宿迁段探槽发掘研究发现郯城-庐山断裂带山东临沂-江苏宿迁段在近1.2万年内至少发生过4次8级左右的大地震。

根据对探槽内发掘出来的古地震造成的遗迹的碳十四年龄测距初步推测出以下古地震发生时间。

公元1668年7月25日晚山东省郯城-临沂-临沭交界发生8.5级地震,地震导致的地表破裂推测为150千米左右。

公元前2000年至公元前1000年之间山东省临沂-郯城-新沂一线发生大地震,震级推测为8级至8.5级,地震大致导致的地表破裂约为140千米。

公元前6381年至公元前4481年期间山东郯城附近和江苏交界发生大地震,震级推测为8.5级左右,地震大致导致的地表破裂约为150千米。

公元前9981年至公元前7981年期间山东郯城附近和江苏交界发生大地震,震级推测约为8.5级左右,地震导致的地表破裂未知。

从对郯庐断裂带临沂-宿迁之间发掘的探槽发现的古地震遗迹可以得出结论即公元前1万年至今约1.2万年的时间内郯城-庐山断裂带临沂-宿迁段历史上至少发生过4次8级或者8级以上的地震,最近一次是距今351年的1668年7月25日山东临沂-临沭-郯城交界发生的8.5级地震,平均约3000年发生一次8级左右的大地震,4次大地震间隔时间分别为2668年-3668年,2481年-5381年,1600年-5500年。

综上所述得出以下结论:第一、郯城-庐山断裂带临沂-宿迁一线近1.2万年内发生过4次8级或者8级以上的地震。

第二、郯城-庐山断裂带临沂-宿迁一线平均每隔3000年发生一次8级或者8级以上的地震,历史8级左右地震间隔周期最短为1600年,最长为5500年。

第三、郯城-庐山断裂带临沂-宿迁一线最近一次8级左右的地震发生于1668年山东临沂-临沭-郯城交界8.5级地震,距今351年。

第四、考虑到郯城-庐山断裂带临沂-宿迁一线8级左右的大地震周期最短为1600年,最长为5500年,平均周期为3000年,而郯城-庐山断裂带临沂-宿迁一线最近一次8级左右的大地震发生于1668年,距今351年,因此得出结论至少最近百年内山东临沂附近不会再发生8级左右的地震,关于网上所谓山东临沂发生8级大地震的传闻均属于谣言。

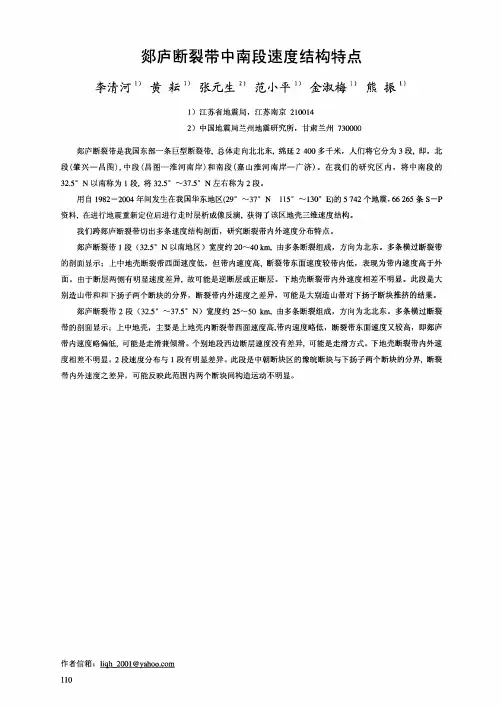

郯庐断裂带鲁苏段地壳速度结构的分段特征金淑梅1)李清河1)熊振1)张元生2)毕雪梅1)1)江苏省地震局,南京 2100142)中国地震局兰州地震研究所,兰州 730000采用多震相走时反演法获得了郯庐断裂带鲁苏段及附近(30°~37°N,113°~122°E)地壳三维速度结构。

对地壳内分层速度结构的分析发现,郯庐断裂带鲁苏段存在速度的分段特征。

①以北段,与郯庐断裂带安丘段位置大体一致,此郯庐带在0~2 km层速度分布可分为5段:35.3°N段速度较高,曾发生了公元前70年安丘7级地震,现代中小地震也较多,此段及东西两侧地表为中生代或更早地层,速度结构的结果和地表地层反映的可能速度一致。

34.5°②~35.3°N, 与郯庐带莒南-郯城段位置一致,速度低些,曾发生了1668年郯城81/2级地震,现代中小地震非常多。

此段东侧以海州湾为中心速度较低,向外速度逐渐增高,地表地层主要为白垩纪及新近纪以来沉积地层,速度较低; 郯庐带西侧主要为古生代地层,速度较低,再往西,是结晶基底,速度较高,本研究的速度图像与地质结果基本一致。

33°③~34.5°N, 与郯庐带新沂-泗洪段位置基本一致,其中速度较高处是宿迁到新沂,此段为白垩纪地层,没有发生大地震,但发生过一些现代小震。

宿迁到泗洪速度略低,没有发生大地震,现代小震也较少。

带外总体是西侧略高于东侧,西侧徐州附近为古生代地层,速度略高些。

以上结果在位置上与李家灵等给出的安丘段、莒县-郯城段和新沂-泗洪段一致,它们分别是3个独立的破裂单元。

32.5°④~33°N, 在郯庐带为泗洪-定远段,发生过4~5级地震。

本段东侧为苏北平原,有很厚的沉积盖层,N+Q厚度可达1000 m,前震旦纪基底深达7~10 km,表现为速度较低。

本段西侧在五河与定远间地表地层主要为新近纪以来沉积地层,⑤以南,速度较高,有一些4~5级或5级地震,小地震也速度偏低,与本研究的结果基本一致。

中国第四条地震带—郯庐断裂带最近一个时期,我们这里被地震的消息闹得人心惶惶,各种小道消息传得是沸沸扬扬!偶也忍不住到网上搜索了有关方面的知识,特发于此,一是让自己和朋友们了解世界著名的地理学家李四光先生预测的也是先生最为担心的中国第四条地震带——郯庐地震带,二是学习些地震防范救护知识,从心理等方面做些准备,从而避免不必要的惶恐。

一、江苏省地震带图郯庐断裂带是东亚大陆上的一系列北北东向巨型断裂系中的一条主干断裂带,泛指北起黑龙江,南止长江边,总体上呈北东走向,纵贯中国大陆东部的巨型渠断裂。

在我国境内延伸2400多公里,切穿中国东部不同大地构造单元,规模宏伟,结构复杂。

是地壳断块差异运动的接合带,是地球物理场平常带和深源岩浆活动带。

它形成于中元古代。

经历了多期构造。

它不仅是一条“长寿”的以剪切运动为主的深断裂带,而且是一条近期仍继承着新构造运动方式,以右旋逆推为主的活断裂带,同时也是一条具有明显分段、活动程度不等的地震活动带。

北段(肇兴—沈阳):它发育于吉黑断拗,由两条走向30-40。

东的主断袭组成,宽5-20公里,为一中、新生代地堑型断裂带,带内充填4000-5000米厚的火山岩、火山碎屑岩夹煤系地层。

基底刚度较软,结构也较简单,有史记载只发生过5.8级地震。

南段(宿迁—广济):依次发育在扬子断块与华北淮阳断褶的交界处,其介质相对较软,结构比较简单,构造应力量级不高,地震活动强度也不大,其地震活动水平较北段略高一些。

中段(沈阳—宿迁):呈北北东向穿切由太古代结晶基底组成的华北断块区,主要由四条大致平行的主断裂组成,这四条主断裂在鲁中沂、沐河谷地构成了20-40公里的“两堑夹一垒”的构造,称为沂沐深断裂带。

这一段是结构复杂、新活动强、基底介质刚度较高的地区。

历史上1668年莒县一郯城8.5级大震就发生于该段。

研究表明,郯庐断裂带处在强烈挤压并兼有右旋扭动的断裂段。

由于它遭受的正应力大,剪切应力也大,易于积累大地震的能量,而难于以中、小地震的形式来释放,故该段地震强度大,频度低。

庐江断裂带

郯城—庐江断裂带(Tancheng Lujiang fault zone)简称郯庐断裂带,山东段叫沂沭断裂。

断裂呈北北东走向,主要由四条断裂组成地垒和地堑,主断裂出现在断裂带的东缘。

南端转为近北东向沿大别山东南端终止于长江北岸。

往北延伸仍有不同意见,多数学者认为越渤海后分为两支,分别与依兰—伊通断裂和敦化—密山断裂相连,并转为北东向持续延出国境。

整体呈缓S形展布,并大致与西太平洋边缘相平行。

它是一条中生代左行平移的巨型断裂。

也有一些学者认为是一条转换断层,巨大的平移被大别山南麓的断裂系统所吸收。

有的专家指出它是一个典型的裂谷带。

更多的地质学家则相信它不同地质历史阶段具有不同性质。

新生代以来它已转变为一条右行剪切断裂带,至今仍是一条活动性断裂带。

对郯庐断裂的形成时期、平移距离等至今仍众说纷纭,多数学者相信它形成于中生代,但仍有人认为它是长期继承性活动的古老断裂。

关于平移距离更为分歧,最大者达700千米,中等者350~400千米,多数学者相信平移更小,甚至部分地质学家坚持从未发生过大平移。

尽管认识上尚存在多大分歧,但对它在中国东部中生代以来构造演变中的重要作用则是公认的。

郯庐断裂带南段东至地区构造特征及控矿作用研究作者:***来源:《西部资源》2023年第02期[关键词]郯庐断裂带;构造特征;控矿作用;东至地区郯庐断裂为我国东部地区最为著名的断裂构造带,备受地学界关注。

前人对其研究主要集中在庐江至郯城段,而在庐江以南研究较少[1]。

东至地区是郯庐断裂带南段重要的主干断裂所在位置之一,通过对其构造特征的研究,丰富郯庐断裂南段的研究成果,为进一步研究郯庐断裂带的构造特征、成岩成矿作用提供基础地质参考。

1 . 构造特征概述东至断裂带位于扬子准地台下扬子台坳和江南台隆的交接过渡部位。

区内演化经历了准地台基底形成,准地台盖层发育和板内变形三大阶段。

区内四堡期、晋宁期、加里东期、印支期、燕山期、喜山期构造活动均较为强烈[2-3]。

本区可分为四个构造层:①由中元代溪口岩群组成褶皱基底,为近东西向和北东向线型紧闭同斜倒转褶皱;②由晚元古代历口群组成区域褶皱基底;③构造层由南华系—二叠系地层组成区域褶皱盖层,为开阔缓倾伏褶皱;④由第三系和第四系沉积构成。

本区褶皱较为发育,以印支期褶皱最为强烈,构成了NEE向的构造格局。

断裂构造十分发育(图1),断裂构造以近EW向、NE向及NNE向为主,形成本区近EW向及NE向构造块体夹持于NNE向断裂之间的基本构造格局,规模较大的有近EW向杨老尖断裂、NE向龙门尖断裂、NNE向东至断裂及许村断裂。

区内中部高村、东部赵家岭及北部査桥一带推覆—滑覆构造发育。

2 . 褶皱构造2.1 孩子坑背斜位于研究区北部,轴向北东60°,长、宽比1∶1 均为10.8 km,孩子坑背斜为区域性印支期大型褶皱构造七都复背斜次级褶皱三岗尖背斜的西延部分。

核部地层为青白口系葛公镇组、邓家组,两翼为南华系休宁组至下奥陶统地层,产状变化大,东部被东至断层切割。

该背斜北翼发育一组NEE向叠瓦式断层,背斜南翼被NE向龙门尖断层破坏,总体显示印支期褶皱的特征。

2.2 兆吉村倒转背斜该倒转背斜中部被许村断裂斜切,西部轴向NE65°,东部轴向近东西。

地震活动的特征郯庐断裂带及其地震郯庐断裂带是东亚大陆上的一系列北北东向巨型断裂系中的一条主干断裂带,在我国境内延伸2400多公里,切穿中国东部不同大地构造单元,规模宏伟,结构复杂。

是地壳断块差异运动的接合带,是地球物理场平常带和深源岩浆活动带。

它形成于中元古代。

经历了多期构造。

它不仅是一条“长寿”的以剪切运动为主的深断裂带,而且是一条近期仍继承着新构造运动方式,以右旋逆推为主的活断裂带,同时也是一条具有明显分段、活动程度不等的地震活动带。

据统计研究,自公元1400年以来,以郯庐断裂为中心200公里范围内共发生M8.5级地震1次,M7.0- 7.9级地震5次,M6-6.9级地震11次。

其中中段(沈阳-宿迁段)就发生8.5级地震1次,M7.0-7.9级地震7次。

6级以上强震主要集中在郯庐断裂带中段。

其主要地震有1668年7月25日8.5级徼莒县—郯城地震,18 88年6月13日日渤海湾7.5级地震,1975年2月4日海城7.3级地震,1969年7月18日渤海7.4级地震。

北段(肇兴—沈阳):它发育于吉黑断拗,由两条走向30-40。

东的主断袭组成,宽5-20公里,为一中、新生代地堑型断裂带,带内充填4000-5000米厚的火山岩、火山碎屑岩夹煤系地层。

基底刚度较软,结构也较简单,有史记载只发生过5.8级地震。

南段(宿迁—广济):依次发育在扬子断块与华北淮阳断褶的交界处,其介质相对较软,结构比较简单,构造应力量级不高,地震活动强度也不大,其地震活动水平较北段略高一些。

中段(沈阳—宿迁):呈北北东向穿切由太古代结晶基底组成的华北断块区,主要由四条大致平行的主断裂组成,这四条主断裂在鲁中沂、沐河谷地构成了20-40公里的“两堑夹一垒”的构造,称为沂沐深断裂带。

这一段是结构复杂、新活动强、基底介质刚度较高的地区。

历史上1668年莒县一郯城8.5级大震就发生于该段。

研究表明,郯庐断裂带处在强烈挤压并兼有右旋扭动的断裂段。

郯城-庐江断裂带北段现今活动习性及地震危险性分析陈德兴张恩立陈锡晶(滁州市地震局,安徽滁州 239000)摘要根据最近38年的地震资料,应用b值空间分布及多地震活动参数值组合的分析方法,分析了郯城—庐江断裂带北段各次级段落的现今活动习性,判别出潜在的强震、中强震危险段落。

结果表明:郯城—庐江断裂带北段存在着4个具有不同现今活动习性的次级段落,其中,渤海中南段断层面现今活动习性处于中等应力背景下的相对闭锁状态,以小地震活动为特征,应属于有一定应变积累的潜在强震危险段落;沈阳-昌图段断层面现今活动习性处于偏高应力背景下的相对闭锁状态,以稀疏小地震滑动为特征,有长期的应变积累,是未来最有可能发生中强震的段落;营口-海城段于1975年发生了7.3级强震后余震活跃,现处于震后震源断层面应力调整阶段,出现低b值,高应力状态,以频繁中小地震滑动为特征,因此,短期内不可能再复发强震;辽东湾段落,其现今活动习性均具有偏低应力水平,以稀疏小震滑动为特征,未来不太久的时期内复发中强以上地震的可能性较小。

关键词:郯城—庐江断裂带地震活动参数断裂活动习性强震、中强震危险段落0.引言郯城—庐江断裂带在我国境内延伸2400多公里并分为三段:渤海至下辽河为北段;山东至淮河为中段;淮河以南至长江以北为南段[1]。

它的活动强度、活动方式及活动规律对我国东部地震活动特征起到重要的杠杆作用。

因此,探讨该断裂带现今活动习性与地震危险性有其重要意义。

本文主要研究郯城—庐江断裂带北段,即渤海至下辽河段(图1),该段长约820公里,以主干断裂为中轴线,向两侧各取 1.0度的范围作为研究区域。

该区域位于大华北地块区[2],是中国东部地震活动较为活跃的地区,历史与现代地震活动较频繁,令人关注。

其主要地震有1888年6月13日渤海7.5级地震,1969年7月18日渤海7.4级地震,1975年2月4日海城7.3级地震。

近年来,国内外有一些地震预报专家,将地震活动性参数用于判定断裂带现今活动习性、进而评估地震危险性。

《胜利油田—郯庐断裂带演化书》郯庐断裂带平面分布特征与深部结构根据大地电磁测深剖面和地学断面以及出露地表岩层的地质时代分析,郯庐断裂带东西两侧是两个截然不同的地块,其地壳结构存在明显的差别,尤其表现在中下地壳内的低速层及其厚度变化上。

在郯庐断裂带范围内,中地壳下部和下地壳加厚,包括莫霍面有挠曲隆起,且隆起高点偏向西侧。

在60-80km上地幔内有低阻层分布,断裂带内中下地壳内发育低速异常体,是上地幔内物质沿着断裂带向上侵入的结果,并伴随有侧向蠕动。

中地壳内塑性软弱层(壳内低速层),其顶部为有利于水平错动的自由滑动面。

但断裂带东西两侧中地壳内低速层深度也不一致,推测断裂带两侧水平错动的深度也不相同。

综合深部地球物理的分析表明,郯庐断裂带是地壳横向不均一性的最显著部位,四条地学断面描述和大地电磁测深剖面要看懂文字说明及专业术语。

总结好“郯庐断裂带深部结构特征与平面展布特征”郯庐断裂带的演化1、郯庐断裂带的起源三类主流观点:变形变质岩石中新生矿物组合是温度的良好指示。

绿片岩相温度范围为300-500℃,低绿片岩相形成低于400°,中绿片岩相为400-450°,新生黑云母矿物出现也指示高于400°的中绿片岩相。

矿物变形与温度之间关系:石英塑性变形出现在280-300℃,首先表现为GBM型动态重结晶,大于400℃时出现SR型重结晶,并呈现GBM和SR型动态重结晶石英共存的现象,其温度范围为400-700℃。

在更高的温度下又表现为快速的SR型重结晶。

在天然岩石变形下,长石呈现为显微破裂,在400-500℃长石变形主要表现为塑性变长、波状消光及形成亚颗粒和核幔构造,在500℃以上,长石的动态重结晶占优势。

500℃时,是绿片岩相与角闪岩相转变边界,开始出现塑性变形与动态重结晶,500-650℃为GBM型重结晶,而大于650℃为SR型为主的重结晶。

在矿物变形方式上,500-600℃动态重结晶长石颗粒表现为多边形特征(主要为新晶粒的成核与生长)。

关于郯庐断裂带作文英文回答:The Tan-Lu Fault Zone is a major tectonic fault zone in eastern China. It stretches from the Tancheng County in Shandong Province to the Lujiang County in Anhui Province, hence the name "Tan-Lu". This fault zone is a result of the collision between the Eurasian Plate and the Philippine Sea Plate.The Tan-Lu Fault Zone is known for its significant seismic activity. It has experienced numerous earthquakes throughout history, some of which have caused severe damage and loss of life. One notable event is the 1668 earthquake in Shandong, which was one of the deadliest earthquakes in Chinese history. It resulted in the death of approximately 100,000 people.The fault zone is characterized by its complex geological structure. It consists of multiple faultsegments, each with its own characteristics and behaviors. These segments can have different orientations, slip rates, and seismic activities. The fault zone also exhibits a combination of strike-slip and thrust faulting, which further adds to its complexity.The Tan-Lu Fault Zone has had a significant impact on the landscape and geology of the region. It has created a series of fault scarps, which are steep cliffs or slopes formed by the movement of the fault. These scarps can be seen in various locations along the fault zone and serve as evidence of its activity.In addition to its geological significance, the Tan-Lu Fault Zone also has cultural and historical importance. It has influenced the development of cities and towns alongits path and has shaped the lives of the people living in these areas. For example, the city of Jinan, the capital of Shandong Province, is located near the fault zone and has experienced earthquakes in the past. The people of Jinan have learned to adapt to the seismic risks and have implemented measures to mitigate the impact of earthquakes.中文回答:郯庐断裂带是中国东部的一条重要构造断裂带。