车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法(HJT

- 格式:docx

- 大小:26.93 KB

- 文档页数:5

Q/JLY J711489-2008车内零部件挥发性有机物和醛酮物质采样测定方法编制: 毛招凤校对: 曹绪军审核: 俞厚升审定: 杨国斌标准: 黄晶晶批准: 何伟浙江吉利汽车研究院有限公司二〇〇八年十二月GEELY 车内零部件挥发性有机物和醛酮物质采样测定方法 Q/JLY J711489-2008前 言车内零部件挥发性有害物质是造成车内空气污染的最主要原因之一。

为了防治车内空气污染,改善车内环境质量,实现对汽车非金属件环保质量的统一控制,确保汽车能够满足国内外汽车环保法规要求,提高汽车品质,为消费者营造一个安全环保的乘车环境,特制定本标准。

本标准是对JLYY-JT9-08《车内非金属材料挥发性有机物和醛酮物质采样测定方法》的修订。

与JLYY-JT9-08相比,主要差异如下:——增加零部件封装规范;——对测量用样件要求进行重新定义;——对TENAX管、DNPH管的采样条件进行重新定义;——对分析设备进行重新定义;——对原有的章节进行重新编排。

本标准由浙江吉利汽车研究院有限公司提出。

本标准由浙江吉利汽车研究院有限公司试验部负责起草。

本标准起草人:毛招凤。

本标准于2008年12月30日发布并实施。

于2008年3月第一次发布;本次修订为第一次。

1 范围本标准规定了车内零部件挥发性有机物和醛酮物质的术语和定义、测试原理、试验设备、测量目标化合物、样件采集、气体捕集、分析方法、质量控制、结果报告等内容。

本标准适用于汽车内饰、行李箱等涉及的零部件及与汽车内室导入流动空气接触的零件。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

车内挥发性有机物及醛酮类物质测试零部件取样技术规范1 适用部件需要接受检测的车内零部件,见表1。

2 取样、包装运输2.1 取样原则2.1.1 样品应从经检验合格包装的零部件中抽取。

原则上应保证样品材料及零部件的取样时间符合零部件的最短供货状态。

从样品生产到取样最长时间不超过5天。

2.1.2 一种零部件取样时要在同一批产品中选择二个平行样。

2.1.3 取样时必须注意,避免试样被污染和不必要地被加热。

不能用手指直接接触试样或者用能够产生热量的切割刀锯(如高速旋转锯)加工试样,大多数情况下使用干净棉质手套或PE质手套,用剪刀或夹钳切割,剪刀或夹钳在每次使用前后应用酒精清洗,防止交叉污染。

2.1.4 对于大而薄壁的样品为了方便装袋测试可以裁剪成最多四块,前提是保证增加的截面积相对总表面积可以忽略不计。

2.1.5 对于以材料形式直接应用的可归于零件(总成),大小应裁取材料100mm ×100mm ×材料厚度(有明确规定,见表1),三个平行样。

2.1.6 取样应保证零件(总成)或材料前后几轮测试的状态及明细一致。

2.1.7 取样前后应进行拍照,同时要填好《长安VOC取样报告》(见表2),《样品分解BOM表》(见表3)、《测试申请表》(见附件1)。

《测试申请表》必须在取样当天传真给长安相关人员,《长安VOC取样报告》和《样品分解BOM表》必须在取样后当天通过邮件或其他方式提交给长安相关人员。

2.2 包装运输2.2.1 样品取样及送样不允许有污染,平行样分开包装,封闭在气密的聚乙烯袋内,每个包装只能装一个样品。

对于大总成必须用干净的PE袋包装,平行样必须分开包装。

2.2.2 样品最小尺寸小于150mm的,用铝箔包装封裹后再按5.2.1执行,每张铝箔包裹一个试样。

2.2.3 将包装好的样品封装入运输箱,进行拍照。

2.2.4 从选取样品到装入包装袋内,不应超过3小时。

2.2.5 从选取样品到实验室开始测试,不应超过12天。

汽车内饰件挥发性有机物测试方法及比较I. 前言- 介绍挥发性有机物的来源和危害- 阐述挥发性有机物测试的必要性和意义II. 汽车内饰件挥发性有机物测试方法- 详细阐述汽车内饰件挥发性有机物测试的基本原理和方法- 分析汽车内饰件挥发性有机物测试的相关标准和法规- 着重介绍各种功效测试方法,如静态头空间法、扫描电子显微镜等III. 汽车内饰件挥发性有机物测试比较分析- 对比分析不同测试方法之间的优缺点- 分析判断不同测试所得的挥发性有机物测试数据的可靠性、精确度和重现性- 讨论不同测试方法在实际应用中的适用性和局限性IV. 结果与讨论- 分析不同测试方法下得到的汽车内饰件挥发性有机物测量数据- 对所得数据作出科学、客观的评价V. 结论- 总结不同测试方法下所得的数据及分析结果- 提出汽车内饰件挥发性有机物测试的优化建议- 表达对未来汽车内饰件挥发性有机物测试研究的期望VI. 参考文献第一章:前言据统计,汽车内饰件是环境中挥发性有机物(VOCs)最主要的来源之一,其中包括苯、甲醛、乙醛等等。

这些VOCs对人体健康会造成极大的危害,如嗜睡、感觉不适、呼吸道疾病、癌症等。

因此,测试汽车内饰件的VOCs是非常必要的。

汽车内饰件挥发性有机物测试方法已得到了长足的发展,不同的测试方法其原理和应用范围也各不相同。

但是,当前对于汽车内饰件VOCs的测试标准还不够完善,特别是在国家和地区之间存在很大的差异。

因此,本篇论文旨在介绍挥发性有机物的来源和危害,并阐述汽车内饰件挥发性有机物的测试方法及相应标准和法规,以期对汽车内部环境安全保障提供有价值的借鉴。

第二章:汽车内饰件挥发性有机物测试方法为了测试汽车内饰件的VOCs浓度,有许多不同的方法。

首先,如何收集样品和如何制定标准是解决该问题的关键所在。

汽车内饰件挥发性有机物测试方法通常包括以下几个方面。

2.1. 采样方法采样方法是汽车内饰件VOCs测试过程中最重要的因素之一。

车内零部件挥发性有机物和醛酮类物质采样及测试方法Sampling and Test Method of VolatileOrganic Compounds and CarbonylCompounds of Parts in Vehicles上汽通用五菱汽车股份有限公司发布前言本标准代替BT/SGMWJ 0835—2012 《车内非金属零部件挥发性有机物及醛酮类物质采样及测试方法》,与BT/SGMWJ 0835—2012相比,主要技术变化如下:——更改了标准名称,改为《车内零部件挥发性有机物及醛酮类物质采样及测试方法》;——修改了适用范围(见1);——修改了规范性引用文件(见2);——修正了醛酮组份的定义(见3);——修改了样件准备、包装、运输和接收要求(见4);——修改了试验设备,并增加了采样袋反复使用的前提和次数的规定(见5);——修改了样件取样要求(见6);——修改了采样袋空白清洗流程,并增加了采样袋清洗后的采样袋要求(见7.1);——修改了样品处理要求(见7.2);——修改了采样简图(见7.3.1.2);——修改了收集条件(见7.3.2);——修改了分析方法和数据处理(见8);——修改了结果计算和表达(见9);——修改了测试结果报告(见10);——删除了附录A;本标准由上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心提出并负责起草;本标准由上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心归口;本标准主要起草人:李宝林、侯兆平、余敏、莫国庆、陈晓、韦兰萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:BT/SGMWJ 0835—2012。

车内零部件挥发性有机物和醛酮物质采样及测试方法1 范围本标准规定了车内零部件挥发性有机物和醛酮类物质的术语和定义、采样要求、试验设备、测试流程、分析方法、检测报告等内容。

本标准适用于乘员舱及行李舱内零部件。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法(HJ/T 400-2007)1适用范围本标准规定了测量机动车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质的采样点设置、采样环境条件技术要求、采样方法和设备、相应的测量方法和设备、数据处理、质量保证等内容。

本标准适用于车辆静止状态下,车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样与测量。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款,凡是不注日期的引用文件,其最新有效版本适用于本标准。

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 M1、M2、M3、N 类车辆采用GB/T 15089 中的定义:M1类车辆指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。

包括驾驶员座位在内,座位数不超过九座的载客车辆。

M2类车辆指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。

包括驾驶员座位在内座位数超过九个,且最大设计总质量不超过5000 kg载客车辆。

M3类车辆指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。

包括驾驶员座位在内座位数超过九个,且最大设计总质量超过5000 kg的载客车辆。

N 类车辆指至少有四个车轮且用于载货的机动车辆。

3.2 挥发性有机组分本标准中挥发性有机组分是指利用Tenax 等吸附剂采集,并用极性指数小于10的气相色谱柱分离,保留时间在正己烷到正十六烷之间的具有挥发性的化合物的总称。

3.3醛酮组分本标准中醛酮组分是指利用本标准附录C的方法能够测出的甲醛、乙醛、丙酮、丙烯醛、丙醛、丁烯醛、丁酮、丁醛、甲基丙烯醛、苯甲醛、戊醛、甲基苯甲醛、环己酮、己醛等化合物的总称。

4采样4.1采样技术要求4.1.1实施采样时,在本标准规定的环境条件下,受检车辆处于静止状态,车辆的门、窗、乘员舱进风口风门、发动机和所有其他设备(如空调)均处于关闭状态。

4.1.2受检车辆所在的采样环境应满足下列条件:a) 环境温度:25.0℃±1.0℃;b) 环境相对湿度:50%±10%;c) 环境气流速度≤0.3m/s;d) 环境污染物背景浓度值:甲苯≤0.02mg/m3、甲醛≤0.02mg/m3。

汽车技术有限公司企业标准车内零部件挥发性有机化合物及醛酮类物质测试方法目次前言............................................................................................. I I 1范围.. (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4 测试对象化合物 (2)5测试........................................................................... 错误!未定义书签。

5.1 测试样品 (2)5.2 测试原理 (2)5.3 测试设备和试剂 (3)5.4 测试流程 (4)附录A(规范性附录)被测车内零部件总成及取样要求 (8)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准规定了汽车技术有限公司车内零部件总成放散出的挥发性有机化合物(VOC)、醛酮类物质采样和测试方法。

本标准由汽车技术有限公司提出。

本标准由汽车技术有限公司归口。

本标准起草单位:部。

本标准主要起草人:本标准为首次发布。

车内零部件挥发性有机化合物及醛酮类物质测试方法1范围本标准规定了汽车技术有限公司车内零部件总成放散出的挥发性有机化合物(VOC)、醛酮类物质的采样和测试方法。

本标准适用于座椅、仪表板、顶棚、车门内饰板、地毯等与车内部有空气交换的零部件。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1挥发性有机化合物(VOC)Volatile Organic Compounds,标准状态下初沸点小于或等于250℃,且在常温常压下能自发挥发的有机液体或固体。

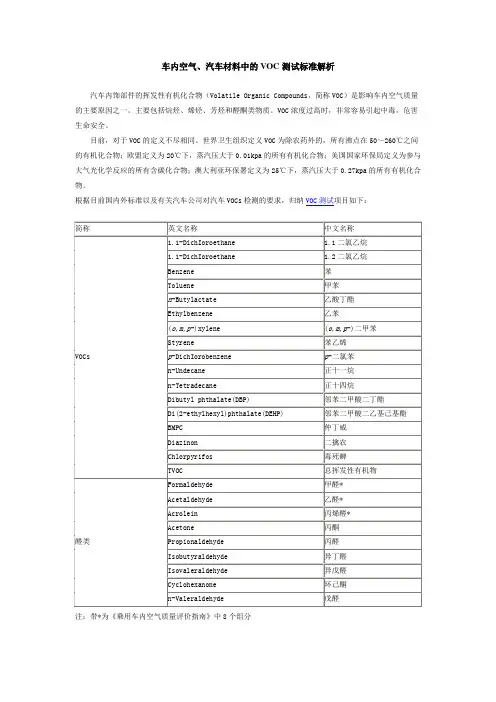

车内空气、汽车材料中的VOC测试标准解析汽车内饰部件的挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOC)是影响车内空气质量的主要原因之一。

主要包括烷烃、烯烃、芳烃和醛酮类物质。

VOC浓度过高时,非常容易引起中毒,危害生命安全。

目前,对于VOC的定义不尽相同。

世界卫生组织定义VOC为除农药外的,所有沸点在50~260℃之间的有机化合物;欧盟定义为20℃下,蒸汽压大于0.01kpa的所有有机化合物;美国国家环保局定义为参与大气光化学反应的所有含碳化合物;澳大利亚环保署定义为25℃下,蒸汽压大于0.27kpa的所有有机化合物。

根据目前国内外标准以及有关汽车公司对汽车VOCs检测的要求,归纳VOC测试项目如下:注:带*为《乘用车内空气质量评价指南》中8个组分车内空气、汽车材料中的VOC测试标准主要根据:HJ/T 400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法VDA 276 采用1m3气候箱法测试汽车内饰件有机挥发物VDA 277 汽车内饰件非金属材料有机挥发物的测定VDA 278 热脱附分析非金属汽车内饰材料有机挥发物各车厂标准VDA 277和VDA 278的区别:VDA 277主要测试总的挥发物的量TVOC,使用的仪器为顶空GC-FID,用丙酮作标准物质。

VDA 278是测VOC value和Fog value(半定量)。

VOC测试方法主要包括了整车测试、总成测试、零部件测试、材料测试。

通过逐级控制的方法达到车内有机挥发物的控制。

整车测试采样方式各厂不同,下面的采样流程主要根据国家环境保护总局颁布并实施的HJ/T 400-2007标准。

整车测试(根据HJ/T 400-2007)采样流程:1、受检车辆放入符合规定的车辆测试环境中;(环境温度:25.0±1.0 ℃;相对湿度:50 ±10%;气流速度:≤0.3m/s;背景浓度:甲苯≤0.02mg/m3,甲醛≤0.02mg/m3)2、新车应为合格下线28d±5d并要求内部表面无覆盖物;3、车窗、门打开,静止放置时间不小于6h;4、准备期间车辆测试条件应符合规定,安装好采样装置;5、关闭所有门窗,受检车辆保持封闭状态16h,开始进行采集。

汽车内饰件voc含量的测量标准及降低措施随着社会的发展,汽车逐渐在人群中普及。

人们开始越来越注重汽车内饰安全。

voc是汽车内饰散发出来的有毒物质,散发着难闻的气味。

有关部门也开始专注其危害性,并且提出相关含量测定的方法和标准,规范汽车零部件中voc的含量。

文章简述了汽车内饰voc的检测方法以及降低措施。

标签:汽车内饰件;voc;降低措施前言随着汽车走进越来越多家庭中,人们待在车里的时间越来越长,人们对车内的空气质量也越来越重视。

研究发现,有些车内空气受到严重污染,低劣空气极可能导致一些呼吸道以及神经系统方面疾病。

voc常见的有苯、荃、酮类。

受到太阳光照射后会发生反应生成臭氧,人吸入后会导致气喘,眼干,皮肤瘙痒等症状,甚至会引发肾衰竭,癌症等。

因此,控制原材料及加工过程中的voc含量越来越重要。

1 车内件voc含量检测标准尚存一些问题1.1 车内件voc来源不明,危害性认识不足随着社会的不断发展,科技水平迅猛的进步带来生产力的极大提升。

人们在将汽车作为代步工具的同时,逐渐提升了对车内装饰的要求,因此,众多汽车内饰生产商投入市场,各种汽车内饰材料出现在市场上。

而汽车内饰件材料有塑料、粘合剂、油漆、皮革纺织等各种材料,其中有一些材料具有挥发性,同时在空气中释放甲苯、醛等各种构成voc的有害物质。

而现阶段,我国对此并没有相对完善形成体系的规范标准,同时对于市场上各种流通的汽车内饰监管力度不足。

因此,市面上流通着许许多多含有过高voc的内饰产品会对人体产生一系列健康危害。

车内voc主要来源于车内皮革、泡沫、塑料等内饰件以及一系列附着剂和涂料。

塑料件在生产加工过程中需要添加脱模剂、增韧剂等众多助剂与填料,而这些物纸质由于后期处理不够完全以及在长期使用中会向车内件表面移动或者在高温下挥发释放到空气中,对人体产生影响。

泡沫在车内件中受到极为广泛的应用,例如座垫、遮阳板、头枕等,聚氨酯发泡体是异氰酸酯与聚醚多元醇经过化学反应后的产物,其中含大量的芳香烃和醛酮类有机物,在各种反应中,都会在泡沫内留下voc。

![车内零部件挥发性有机物要求及测试方法[1]](https://uimg.taocdn.com/e5afcbd4a0116c175f0e48cb.webp)

制定部门:内饰设计部 企业技术标准代 替 号标题: 车内零部件挥发性有机物含量要求及测试方法第 1 页 共 8页修订标记 文件号 更 改 内 容 修订页 修订日期 修订者标准化 会 签制 定 校 对审 核 批 准 发布日期 实施日期目 录前 言 ................................................................................................................................................................ 2 1 范围 .................................................................................................................................................................. 3 2 规范性引用文件 .............................................................................................................................................. 3 3 术语和定义 ...................................................................................................................................................... 3 4 技术要求 .......................................................................................................................................................... 3 5 试验方法 .......................................................................................................................................................... 6 6 检验规则 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

HJT400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》附录D(甲醛释放量检测舱)

编辑整理:

尊敬的读者朋友们:

这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(HJT400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》附录D(甲醛释放量检测舱))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为HJT400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》附录D(甲醛释放量检测舱)的全部内容。

HJ T 400-2007 《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》附录D(甲醛释放量检测舱)

东莞环仪仪器科技有限公司甲醛释放量检测箱参考文献。

车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法(HJ/T 400-2007 )

1适用范围本标准规定了测量机动车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质的采样点设置、采样环境条件技术要求、采样方法和设备、相应的测量方法和设备、数据处理、质量保证等内容。

本标准适用于车辆静止状态下,车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样与测量。

2规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款,凡是不注日期的引用文件,其最新有效版本适用于本标准。

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1M1、M2 、M3、N 类车辆

采用 GB/T 15089 中的定义:

M1 类车辆指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。

包括驾驶员座位在内,座位数不超过九座的载客车辆。

M2 类车辆指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。

包括驾驶员座位在内座位数超过九个,且最大设计总质量不超过 5000 kg 载客车辆。

M3 类车辆指至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。

包括驾驶员座位在内座位数超过九个,且最大设计总质量超过 5000 kg 的载客车辆。

N 类车辆指至少有四个车轮且用于载货的机动车辆。

3.2挥发性有机组分

本标准中挥发性有机组分是指利用 Tenax 等吸附剂采集,并用极性指数小于 10 的气相色谱柱分离,保留时间在正己烷到正十六烷之间的具有挥发性的化合物的总称。

3.3醛酮组分

本标准中醛酮组分是指利用本标准附录 C 的方法能够测出的甲醛、乙醛、丙酮、丙烯醛、丙醛、丁烯醛、丁酮、丁醛、甲基丙烯醛、苯甲醛、戊醛、甲基苯甲醛、环己酮、己醛等化合物的总称。

4采样

4.1采样技术要求

4.1.1实施采样时,在本标准规定的环境条件下,受检车辆处于静止状态,车辆的门、窗、乘员舱进风口风门、发动机和所有其他设备(如空调)均处于关闭状态。

4.1.2受检车辆所在的采样环境应满足下列条件:

a)环境温度:25.0 C± 1.0C ;

b)环境相对湿度:50%± 10%;

c)环境气流速度w 0.3m/s ;

d)环境污染物背景浓度值:甲苯 w 0.02mg/m3、甲醛w

0.02mg/m3。

4.2采样点设置

4.2.1采样点的数量按受检车辆乘员舱内有效容积大小和受检车辆具体情况而定,应能正确反映车内空气污染状况。

其中:

a)M1 类车辆布置测量点 1 个,位于前排座椅头枕连线的中点(可滑动的前排座椅应滑到

滑轨的最后位置点);

b)M 2类车辆布置测量点不少于 2个,沿车厢中轴线均匀布置;

c)M3类车辆布置测量点不少于3个(当M3类车辆为双层或绞接

客车时,测量点为

个)沿车厢中轴线均匀布置;

d)N类车辆布置测量点1个,位于前排驾驶舱内座椅头枕连线的中点。

422采样点的高度,与驾乘人员呼吸带高度相一致。

4.3采样装置

4.3.1采样环境舱采样环境舱应符合附录A的规定。

4.3.2样品采集系统

4.3.2.1样品采集系统一般由恒流气体采样器、采样导管、填充柱采样管等组成。

4.3.2.2恒流气体采样器的流量在50mL/mi n~1000mL/mi n 范围内可调,流量稳定。

当

用填充柱采样管调节气体流速并使用一级流量计(如一级皂膜流量计)校准流量时,流量应

满足前后两次误差小于5%的要求。

4.3.2.3采样导管应使用经处理的不锈钢管、聚四氟乙烯管或硅橡胶管,进气口固定在受检车辆乘员舱内规定的采样点位置,以适当的方式从乘员舱内引出,不破坏整车的完整与

密封性。

出气口与乘员舱外的填充柱采样管连接,填充柱采样管末端与恒流气体采样器连接,

示意图见图1。

4.3.2.4应保证整个样品采集系统的气密性,不得漏气。

4.3.2.5填充柱采样管应符合附录B和附录C规定。

1—受检车辆;2 —采样导管;3—填充柱采样管;4—恒流气体采样器

图1样品采集示意图

4.4样品采集程序

4.4.1受检车辆准备阶段

a)将受检车辆放入采样环境舱中。

b)应去除内部构件表面覆盖物(如出厂时为保护座椅、地毯等而使用的塑料薄膜),并

将覆盖物移至采样环境舱外;

c)将受检车辆可以开启的窗、门完全打开,静止放置时间不少于6h;

d)整个准备阶段过程中,至少在最后 4h时段内,采样环境舱环境条件应符合本标准

4.1.2规定的采样技术条件要求,并采取符合本标准 6.7规定的质量保证措施对环境条件监

测。

4.4.2受检车辆封闭阶段

a)完成准备阶段后,进入封闭阶段;

b)在受检车辆内按本标准 4.3.2规定的要求安装好采样装置,完全关闭受检车辆所有

窗、门,确保整车的密封性;

c)将受检车辆保持封闭状态16h,开始进行样品采集;

d)整个封闭阶段受检车辆所在的采样环境舱环境条件应符合本标准 4.1.2 规定的采样技术条件要求,并按本标准 6.7 的规定对环境条件监测。

4.4.3样品采集阶段在样品采集阶段,采样环境条件应满足本标准 4.1.2 规定的要求。

使用符合本标准附录 B 规定的固相吸附剂的填充柱采样管采集挥发性有机组分,使用符合本标准附录 C 规定的固相吸附剂的填充柱采样管采集醛酮组分。

将填充柱采样管分别安装在样品采集系统上,使用恒流气体采样器进行样品采集。

在使用填充柱采样管采集挥发性有机组分时,采样流量100 mL/mi n〜200mL/min,采

样时间30min ;在使用填充柱采样管采集醛酮组分时,采样流量100mL/min〜500mL/min ,

采样时间 30min 。

准确记录采样体积。

采集气体总体积应不大于车内总容积的5%。

在对车内空气进行样品采集时,应对采样环境舱中的空气进行样品采集。

采样点位置应在距离受检车辆外表面不超过 0.5m 的空间范围内,高度与车内采样点位置相当。

4.5 样品的运输和保存

采样管应使用密封帽将管口封闭,并用锡纸或铝箔将采样管包严,低温(<4 C)保存与运输。

保存时间不超过 30 天。

5分析

5.1挥发性有机组分测定方法

车内空气污染物中挥发性有机组分的测定采用热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用法,按本标准附录 B 的规定。

5.2醛酮组分测定方法

车内空气污染物中醛酮组分的测定采用固相吸附/高效液相色谱法,按本标准附录 C 的规定。

6质量保证和控制

6.1仪器要求仪器应符合国家有关标准的技术要求,及时校准和标定,通过计量检定并在有效期

内。

6.2气密性检查采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。

6.3采样导管采样导管在必要时应进行清洗或更换。

6.4流量校准

每次采样前要用一级流量计(如一级皂膜流量计)在采样负载条件下校准采样系统的采样流量。

6.5现场空白检验

每次采样时应至少留有 2 个采样管作为空白,并同其它采样管一样对待,作为采样过程中的现场空白,采样结束后和其它采样管一并送交实验室。

样品分析时测定现场空白值,并与校准曲线的零浓度值进行比较。

若异常,则这批样品作废。

6.6平行样检验

平行采样(不少于 2 个平行样),测定值之差与算术平均值比较的相对偏差不得超过 20%。

6.7采样环境监测

6.7.1监测对象

受检车辆所在的采样环境条件数据包括:环境温度、环境相对湿度、环境气流速度、 大气压力、环境空气中规定的单一污染物浓度(目前暂监测环境空气中的甲醛、甲苯)。

6.7.2监测频率

在整个准备阶段过程的最后

4h 内,至少应选择在阶段中期采集舱内数据

1次或采用在

线监测设施 对舱内环境条件进行连续监测。

整个封闭阶段过程中,至少应选择在阶段中期采集舱内数据 1次或采用在线监测设施对

舱内环境条件进行连续监测。

6.7.3监测点位置

环境温度、相对湿度、污染物背景浓度监测点至少设置 1个,位置应在距离受检车辆外

表面不超过0.5m 的空间范围内,高度与车内采样点位置相当。

试验开始前环境气流速度监测点至少设置

5个,稳定后至少设置1个。

位置应在受检车

辆的前部、顶部、后部、左侧、右侧,距离车身外表面不超过

0.5m 的空间范围内。

6.8采样体积校正

在计算浓度时应按以下公式将采样体积换算成标准状态下的体积:

V o V 半

式中:V 。

一一换算成标准状态下的采样体积,

V ——采样体积,L ;

T o ――标准状态的绝对温度,273K ;

T ――采样时采样点现场的温度 (t, C )标准状态的绝对温度之和 ,(t + 273)

K ;

P o ――标准状态下的大气压力, 101.3kPa;

P ——采样时的大气压力,kPa 。

6.9采样记录

采样时要对受检车辆情况、 采样日期、时间、地点、数量、大气压力、气温、相对湿度、 气流速度以及采样人员等做出详细现场记录;

记录采样管编号,同时在每个样品上贴上标签,

标明点位编号、采样日期和时间等。

采样记录随样品一同报到实验室。

采样记录参见附录 D 。

附录A (规范性附录)采样环境舱(略)

附录B (规范性附录)挥发性有机组分测定方法(略) 附录C (规范性附录)醛酮组分测定方法(略)

附录D (资料性附录)车内挥发性有机物和醛酮类物质采样原始记录表(略)

P o

L。