2019版三年级上册科学期末复习知识要点

- 格式:docx

- 大小:60.92 KB

- 文档页数:6

三年级科学上册期末复习资料一、水1、水到哪里去了1、水变成水蒸气跑到空气中的过程叫蒸发。

蒸发的过程要向周围吸收热量。

2、水变成水蒸气的例子有:①水洼变干;②晾干衣服;③烧水;④煮饭菜水变少;⑤洗手变干。

3、水是一种无色、无味、透明的液体,有固定体积,但无固定的形状。

能形成滴状,会流动。

4、水蒸气是一种无色、无味、透明的气体。

无固定的体积和形状,会流动。

5、加快蒸发的方法有:①加热可以加快蒸发;②风吹、空气流通可以加快蒸发;②增大液体的表面积可以加快蒸发。

6、水和水蒸气的相同点有:水和水蒸气都是①无色、无味、透明的;②都会流动;③都没有固定形状;④都有一定的重量和体积;水和水蒸气的不同点有:水是一种看得见,摸得着、能形成滴状的液体,有固定体积,比水蒸气重;而水蒸气是一种看不见,摸不着、不能形成滴状的气体,无固定体积,比水轻。

2、水沸腾了1、我们不停地给水加热,水的温度会不断上升至沸腾。

2、测量水温的方法是:①手拿温度计的上端;②将温度计的下端浸入水中,不能碰到容器的底和壁;③视线与温度计液面持平;④在液柱不再上升或下降时读数(测量连续变化的温度时除外);⑤读数时温度计不能离开被测的水。

3、温度计有玻璃管、玻璃泡、刻度三部分组成。

4、使用酒精灯要注意:①不能用燃着的酒精灯点燃其他酒精灯;②熄灭酒精灯时要用灯帽盖灭,不能用嘴吹;③加热后的烧杯、三脚架在相当长的一段时间内仍然是很烫的,不要用手触摸。

5、水在加热过程中的变化有:①随着温度上升,从杯底开始冒出气泡,气泡变多、变大,不断往上升,到达液面破裂;②液面上冒出“白汽”。

③温度不断上升,到100℃时不再变化。

6、水沸腾时的现象是:①液面下气泡变大、变多,并且迅速上升,到达液面后破裂;②液面不断翻滚;③液面上有大量白汽产生;④水沸腾后需要不断吸收热量,但温度保持100℃不变。

7、水在100℃时开始沸腾,水在沸腾过程中需要不断吸热量,温度不变。

8、温度计100℃就是以是沸腾时的温度为基础制定的。

1.当一名小小气象员,要学会测量气温、辨认风向、判断风力大小描述云量和雨量等。

2.人体感官对物体的大小、轻重和冷热的感觉通常不是准确的,需要科学仪器来帮助测量。

3.物体的冷热程度叫作温度,通常用摄氏度(℃)来表示。

气温计是测量气温的科学仪器。

4.用气温计测量气温时,一般选择室外没有阳光直射、通风的地方。

5.风向是指风吹来的方向,通常用八个方向来表示风向。

6.风向标是测定风向的科学仪器。

风向标箭头的指向就是当前的风向。

7.测定风向时,要用一段时间内出现最多的风向作为观测结果。

8.风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。

9.我们一般根据风速的大小把风力的大小分为18个等级,最小是0级,最大为17级。

10.气象台用风力计来测量风力的大小。

11.生活中,我们常通过观察户外物体的状态来估测风力的大小。

12.做简易风力计时用到的材料有量角器、直尺、黑笔、棉线、乒乓球、透明胶带。

量角器上的30度、60度和90度刻度线分别代表微风、中风和大风。

13.云块占全部天空面积的多少叫云量,我们可以通过观察天空中的云量来描述天气。

14.降雨量是指天空降落到地面上的雨水没有蒸发、渗透、流失而积聚的深度,通常以毫米为单位。

15.天气和我们的生活密切相关。

制作《气象科普小报》要选择一些同学们想要了解的知识,还要配一些图片,版面要生动活泼。

16.天气是指一个地方短时间里的大气状况,气候是一个地区多年的天气特征。

1.小鸽子是从鸽子蛋中孵化出来的,鸽妈妈产生的卵,要经过大约17天孵化,鸽宝宝就会破壳而出。

2.鸡和猫头鹰都是先产卵,再孵化。

小猫和小狗都是在母体内发育到一定阶段后才生出来的。

3.像猫、狗这样在母体内发育到一定阶段后才出生的动物叫胎生动物。

像鸡、猫头鹰这样由脱离母体的卵孵化出来的动物叫卵生动物。

4.像鸽子、燕子这样身体覆盖羽毛、长有翅膀、用喙取食、卵生的动物叫作鸟类。

5.我们常见的动物分为鸟类、哺乳类、鱼类、昆虫类。

6.哺乳类动物的主要特征:身体主要包括头、颈、躯干、四肢等部分,身体表面有毛,体温恒定,用肺呼吸,一般胎生,哺乳。

三年级科学上册期末复习资料一、水1、水到哪里去了1、水变成水蒸气跑到空气中的过程叫蒸发。

蒸发的过程要向周围吸收热量。

2、水变成水蒸气的例子有:①水洼变干;②晾干衣服;③烧水;④煮饭菜水变少;⑤洗手变干。

3、水是一种无色、无味、透明的液体,有固定体积,但无固定的形状。

能形成滴状,会流动。

4、水蒸气是一种无色、无味、透明的气体。

无固定的体积和形状,会流动。

5、加快蒸发的方法有:①加热可以加快蒸发;②风吹、空气流通可以加快蒸发;②增大液体的表面积可以加快蒸发。

6、水和水蒸气的相同点有:水和水蒸气都是①无色、无味、透明的;②都会流动;③都没有固定形状;④都有一定的重量和体积;水和水蒸气的不同点有:水是一种看得见,摸得着、能形成滴状的液体,有固定体积,比水蒸气重;而水蒸气是一种看不见,摸不着、不能形成滴状的气体,无固定体积,比水轻。

2、水沸腾了1、我们不停地给水加热,水的温度会不断上升至沸腾。

2、测量水温的方法是:①手拿温度计的上端;②将温度计的下端浸入水中,不能碰到容器的底和壁;③视线与温度计液面持平;④在液柱不再上升或下降时读数(测量连续变化的温度时除外);⑤读数时温度计不能离开被测的水。

3、温度计有玻璃管、玻璃泡、刻度三部分组成。

4、使用酒精灯要注意:①不能用燃着的酒精灯点燃其他酒精灯;②熄灭酒精灯时要用灯帽盖灭,不能用嘴吹;③加热后的烧杯、三脚架在相当长的一段时间内仍然是很烫的,不要用手触摸。

5、水在加热过程中的变化有:①随着温度上升,从杯底开始冒出气泡,气泡变多、变大,不断往上升,到达液面破裂;②液面上冒出“白汽”。

③温度不断上升,到100℃时不再变化。

6、水沸腾时的现象是:①液面下气泡变大、变多,并且迅速上升,到达液面后破裂;②液面不断翻滚;③液面上有大量白汽产生;④水沸腾后需要不断吸收热量,但温度保持100℃不变。

7、水在100℃时开始沸腾,水在沸腾过程中需要不断吸热量,温度不变。

8、温度计100℃就是以是沸腾时的温度为基础制定的。

2019新苏教版三年级上册科学知识点整理2019年苏教版三年级科学知识点整理第一单元:认识空气1.我们周围的空间并不是真空,而是充满了空气。

2.空气占据一定的空间,可以被压缩,压缩空气具有弹性。

压缩空气在生活中有很多用途,比如充气城堡、射钉枪、足球、喷水壶、轮胎、充气床垫等。

4.空气是透明的,没有颜色、气味、味道和固定的形状。

5.空气是有质量的,可以用电子天平测量。

6.使用电子天平时,需要将其放在水平桌面上,打开电源,按一下“归零”按钮,确保在称量之前显示“0”。

7.在17世纪,XXX做实验验证了空气是有质量的。

8.在接近地面处,1升空气的质量约为1.29克,相当于3枚回形针的质量。

9.热气球是利用热空气上升的原理制作的。

10.热空气向上流动,冷空气向下流动。

11.空气总是在循环运动,空气的流动形成了风。

第二单元:研究土壤1.土壤是覆盖在地球表面的一层疏松物质,具有一定的肥力,能够提供植物生长所需要的营养物质。

2.土壤中有很多小动物,比如蚂蚁、蚯蚓、屎壳郎等。

3.用纸巾包住土块,握一握后展开纸巾,如果土壤变湿了,说明土壤里有水分。

4.把土块放入水中,开始会看到气泡冒出来,说明土壤中有空气。

5.搅拌后,水变浑浊,静置一段时间后,沉淀物分成三层,水底上层颗粒是黏土,下层颗粒是沙子,水面漂浮的细小物质是腐殖质。

6.土壤中的大颗粒是沙粒,中颗粒是粉粒,细小颗粒是黏粒。

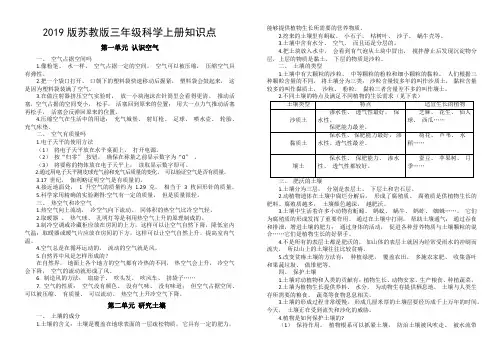

7.土壤分成三类,沙质土、黏土、壤土。

8.用放大镜观察,沙质土颗粒更大,黏质土颜色更深。

用手捻一捻,沙质土颗粒更硬,而黏质土更细腻。

和点水握一握,黏质土能握撑团,沙质土不能握成团。

加点水搓一搓,黏质土能搓成条。

9.在比较渗水性的实验中,渗水性更好的是沙质土,最差的是黏质土。

10.沙质土适宜生长芝麻、花生、仙人球等植物,黏质土适宜生长荷花、芦苇、水稻等植物,壤土适宜生长蚕豆、苹果树等植物。

11.表层土的养分很丰富,下层土供给植物的养分较少。

12.动植物遗体在土壤中腐烂分解后,形成了腐殖质,腐殖质是供植物生长的肥料。

第一单元水一.水到哪里去了1.水在一定条件下会变成水蒸气。

2.水变成水蒸气的过程就叫做蒸发。

3.水蒸气是一种无色无味的像空气一样的气体。

4.水壶烧水时冒出来的白汽不是水蒸气。

因为水蒸气的微粒太小,我们无法看见,而白汽能够看到,所以它不是水蒸气,而是水蒸气液化后形成的雾状的小水滴。

5.水是一种液体,没有固定的形状,但有一定的体积。

6.湿抹布擦黑板过一会儿干了,湿的手干了,是由于水蒸发了。

7.常见的蒸发现象有:水洼干了、衣服晾干了、煮食物的水烧干了等等。

8.杯子装水后,加上盖子和不加盖子相比,加盖子的蒸发慢,不加盖子的蒸发快;放在通风处和不放在通风处的比,放在通风处的蒸发快,不放在通风处的蒸发慢。

9.水蒸气是气体,也是水的一种形态,它也是水。

水蒸气是无色无味、透明的、看不见、摸不着的。

10.我们洗澡后,看到卫生间玻璃上的小水珠不是水蒸气,水蒸气是看不见的。

11.一杯热开水放在桌上,看到上面的“白烟”不是水蒸气,而是水蒸气遇冷凝结的小水滴。

12.冬天开空调的时候,人们用加湿器加快水的蒸发,增加房间的湿度。

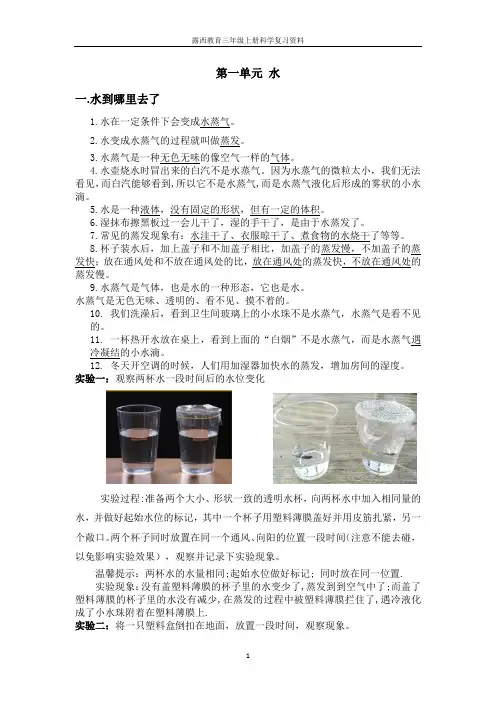

实验一:观察两杯水一段时间后的水位变化实验过程:准备两个大小、形状一致的透明水杯,向两杯水中加入相同量的水,并做好起始水位的标记,其中一个杯子用塑料薄膜盖好并用皮筋扎紧,另一个敞口。

两个杯子同时放置在同一个通风、向阳的位置一段时间(注意不能去碰,以免影响实验效果),观察并记录下实验现象。

温馨提示:两杯水的水量相同;起始水位做好标记; 同时放在同一位置.实验现象:没有盖塑料薄膜的杯子里的水变少了,蒸发到到空气中了;而盖了塑料薄膜的杯子里的水没有减少,在蒸发的过程中被塑料薄膜拦住了,遇冷液化成了小水珠附着在塑料薄膜上.实验二:将一只塑料盒倒扣在地面,放置一段时间,观察现象。

实验现象: 塑料盒内表面有小水珠.土壤中的水蒸发成水蒸气, 这是空气中的水蒸气遇到冷液化形成的小水滴。

水水蒸气二. 水沸腾了水在正常压强下达到100℃时沸腾,在沸腾过程中一直保持100℃测量水温的方法1.手拿温度计上端。

第一单元《水》知识点汇总第一课、水到哪里去了1.蒸发:液体在任何温度下都能发生的气化现象,只在液体表面发生。

2.水蒸气:是水的气体形式,自然界中的水无时无刻的缓慢地蒸发成水蒸气。

3.水和水蒸气的相同点:没有固定的形状、无色、无味、透明。

4.水和水蒸气的不同点:水看得见摸得着,水蒸气看不见摸不着。

水是液体、空气是气体。

第二课、水沸腾了1.沸腾: 液体被加热到一定温度时,内部出现大量气泡。

气泡迅速胀大,上升到液面后放出大量蒸气,整个液体发生剧烈汽化。

2.水沸腾时会有大量气泡产生并伴有声音,这是水变成水蒸汽散发到空气中的表现。

3.水沸腾后继续加热,液体温度不再上升,此时的温度称为液体的“沸点”。

第三课、水结冰了1.冰融化能使周围的温度降低,在冰里面加盐,可以加快冰融化的速度,制造更低的温度。

2.当环境温度低于0℃,水的温度下降到0℃时,开始结冰,水在结冰过程中,要向周围放出热量。

3.水结冰后,从液体状态变成了固体状态,体积变大。

4.水和冰的相同点:无色、无味、透明。

5.水和冰的不同点:水是液体,冰是固体。

第四课、冰融化了1.当环境温度高于0℃,冰开始融化。

2.冰融化成水后,体积变小。

3.冰是固态的水,有一定的形状和体积。

冬季下的雪也是固态的水。

水是液态,没有固定的形状,但有一定的体积。

水蒸气是气态的水,没有固定的形状和体积,存在于空气中。

4.水的三态变化第五课、水能溶解多少物质1.溶解:指物质均匀、稳定地分放在溶剂中,不会自行沉降,不能用过滤的方法分离出来。

2.水能够溶解的物质的数量是有限的。

3.不同物质的溶解能力是不同的。

第六课、加快溶解1.食盐在热水中溶解的更快。

2.搅拌能加快食盐溶解的速度。

3.影响溶解快慢的因素:温度,搅拌,颗粒大小。

第七课、混合与分离1.用“溶解—过滤—蒸发”的方式可以分离食盐和沙。

2.过滤:通过特殊装置将流体提纯净化的过程。

3.蒸发结晶:加热蒸发溶液,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,叫蒸发结晶。

三年级上册科学必背知识点一、植物。

1. 植物的身体。

- 植物的身体一般由根、茎、叶、花、果实、种子六部分组成。

根的作用是吸收水分和矿物质,将植物固定在土壤中;茎能支撑植物的“身体”,还能运输水分和养料;叶通过光合作用制造植物生长所需的养料;花一般有萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊四部分组成,它可以发育成果实和种子;果实里面有种子,种子可以繁殖后代。

2. 植物的生存需要。

- 植物的生存需要阳光、水分、空气和适宜的温度等。

例如,阳光是植物进行光合作用的必要条件,植物通过光合作用制造自身所需的养料;水分能使植物保持挺拔的姿态,也是植物进行各种生理活动的溶剂;空气为植物提供二氧化碳用于光合作用,同时植物的呼吸作用也需要氧气;不同的植物对温度有不同的要求,温度适宜植物才能正常生长。

3. 观察植物的方法。

- 我们可以用眼看、鼻闻、手摸、耳听等方法观察植物。

看植物的形状、颜色、大小等;闻植物的气味,有的植物有特殊的香味,有的可能有臭味;用手触摸植物的茎、叶等部位,感受它们的质地,如光滑或粗糙等;有些植物在风吹动时会发出声音,我们可以用耳听。

在观察植物时,要注意保护植物,不随意采摘。

二、动物。

1. 动物的特征。

- 动物具有不同的特征。

例如,蚯蚓身体柔软,细长且由许多环节构成,它生活在土壤中,靠身体的伸缩爬行,以土壤中的有机物为食;金鱼生活在水中,身体表面有鳞片,用鳃呼吸,靠鳍游泳;蚂蚁身体很小,有头、胸、腹三部分,头上有一对触角,胸部有三对足,它们喜欢群居,通过触角交流信息,寻找食物等。

2. 动物的生存需要。

- 动物的生存需要食物、水、空气、适宜的栖息地等。

不同的动物吃不同的食物,如兔子吃青草,老虎吃肉等;水是动物身体的重要组成部分,也是动物进行各种生理活动的必要物质;空气为动物提供呼吸所需的氧气;栖息地为动物提供居住、繁殖和觅食的场所,像鸟类需要在树上筑巢,松鼠需要树洞等。

3. 动物的分类。

- 可以根据动物的身体特征和生活习性对动物进行分类。

2019版苏教版三年级科学上册知识点第一单元认识空气一、空气占据空间吗1.像粉笔、水一样,空气占据一定的空间。

空气可以被压缩,压缩空气具有弹性。

2.把一个袋口打开、口朝下的塑料袋快速移动后握紧,塑料袋会鼓起来,这是因为塑料袋装满了空气。

3.在做注射器挤压空气实验时,放一小块泡沫在针筒里会看得更清。

推动活塞,空气占据的空间变小,松手,活塞回到原来的位置;用大一点力气推动活塞再松手,活塞会反弹回原来的位置。

4.压缩空气在生活中的用途:充气城堡、射钉枪、足球、喷水壶、轮胎、充气床垫。

二、空气有质量吗1.电子天平的使用方法(1)将电子天平放在水平桌面上,打开电源。

(2)按“归零”按钮,确保在称量之前显示数字为“0”。

(3)将要称的物体放在电子天平上,读取显示数字即可。

2.通过用电子天平测皮球充气前和充气后质量的变化,可以验证空气是否有质量。

3.17 世纪,伽利略证明空气是有质量的。

4.接近地面处,1 升空气的质量约为1.29 克,相当于3 枚回形针的质量。

5.科学家用精确的实验测得:空气有一定的质量,但是质量很轻。

三、热空气和冷空气1.热空气向上流动,冷空气向下流动。

同体积的热空气比冷空气轻。

2.取暖器、热气球、孔明灯等是利用热空气上升的原理制成的。

3.制冷空调或冷藏柜应放在房间的上方,这样可以让空气自然下降,降低室内气温;取暖器或暖气片应放在房间的下方,这样可以让空气自然上升,提高室内气温。

4.空气总是在循环运动的,流动的空气就是风。

5.自然界中风是怎样形成的?在自然界,地面上各个地方的空气都有冷热的不同,热空气会上升,冷空气会下降,空气的流动就形成了风。

6. 制造风的方法:扇扇子、吹头发、吹风车、挤袋子……7. 空气的性质:空气没有颜色、没有气味、没有味道;但空气占据空间、可以被压缩、有质量、可以流动、热空气上升冷空气下降。

第二单元研究土壤一、土壤的成分1.土壤的含义:土壤是覆盖在地球表面的一层疏松物质,它具有一定的肥力,能够提供植物生长所需要的营养物质。

第一单元知识点梳理1.当一名小小气象员,要学会测量气温、辨认风向、判断风力大小描述云量和雨量等。

2.人体感官对物体的大小、轻重和冷热的感觉通常不是准确的,需要科学仪器来帮助测量。

3.物体的冷热程度叫作温度,通常用摄氏度(℃)来表示。

气温计是测量气温的科学仪器。

4.用气温计测量气温时,一般选择室外没有阳光直射、通风的地方。

5.风向是指风吹来的方向,通常用八个方向来表示风向。

6.风向标是测定风向的科学仪器。

风向标箭头的指向就是当前的风向。

7.测定风向时,要用一段时间内出现最多的风向作为观测结果。

8.风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。

9.我们一般根据风速的大小把风力的大小分为18个等级,最小是0级,最大为17级。

10.气象台用风力计来测量风力的大小。

11.生活中,我们常通过观察户外物体的状态来估测风力的大小。

12.做简易风力计时用到的材料有量角器、直尺、黑笔、棉线、乒乓球、透明胶带。

量角器上的30度、60度和90度刻度线分别代表微风、中风和大风。

13.云块占全部天空面积的多少叫云量,我们可以通过观察天空中的云量来描述天气。

14.降雨量是指天空降落到地面上的雨水没有蒸发、渗透、流失而积聚的深度,通常以毫米为单位。

15.天气和我们的生活密切相关。

制作《气象科普小报》要选择一些同学们想要了解的知识,还要配一些图片,版面要生动活泼。

16.天气是指一个地方短时间里的大气状况,气候是一个地区多年的天气特征。

1.小鸽子是从鸽子蛋中孵化出来的,鸽妈妈产生的卵,要经过大约17天孵化,鸽宝宝就会破壳而出。

2.鸡和猫头鹰都是先产卵,再孵化。

小猫和小狗都是在母体内发育到一定阶段后才生出来的。

3.像猫、狗这样在母体内发育到一定阶段后才出生的动物叫胎生动物。

像鸡、猫头鹰这样由脱离母体的卵孵化出来的动物叫卵生动物。

4.像鸽子、燕子这样身体覆盖羽毛、长有翅膀、用喙取食、卵生的动物叫作鸟类。

5.我们常见的动物分为鸟类、哺乳类、鱼类、昆虫类。

2019 年教科版小学三年级上册科学全册知识点归纳整理第一单元植物1(看)、(听)、(摸)、(问)、(量)等方法都是科学观察的基本方法。

2 在观察活动的过程中 ,让学生(学会小组合作学习)、(交流)、(表达)、(谈论)、(记录)等学习方法。

3 全面的观察一棵大树或一个物体,我们能够用眼睛看 ,用手摸 ,用鼻子闻 ,用耳朵听 ,用笔录录 ,还可以用测量工具来测量。

4 在写观察记录时 ,要注意写清:1.要写出观察的时间、地点、小组成员。

2.要按观察的序次来记录。

3.最好贴上收集到的实物标本5拓印树皮的方法是:1 把白纸紧压在树干上 ,2先用手指在纸上屡次按压3再平捏蜡笔在纸上涂擦 ,使突出部分染上颜色。

6 科学家的工作序次。

(1)提出问题( 2)作出猜想( 3)搜寻凭据( 4)得出结论大对和小草1 大树的整体形态一般由(树冠)、(树干)、(树根)组成 ,器官包括(根)、(茎)、(叶)、(花)、(果实)、(种子)六个部分。

2 大树的特点能够用树的(高矮)、树冠的(形状)、树干的(粗细)、树皮的(样子)和树叶的(样子)等来描述。

3 树皮的样子可采用拓印树皮的方法进行记录4 木质茎:木质部发达,支持力强的茎。

像松树茎相同的茎叫木质茎。

5 草质茎:木质部不发达,支持力弱的茎。

像狗尾草相同的茎叫草质茎6 一年生:一个生长季节内完成生活周期的,即当年开花、结果后枯死的植物。

7 多年生:能生活两年以上的植物。

8 小草与大树相同 ,拥有(生命体)的共同特点。

9 大树和小草之间的不相同点是:1植株的高矮不相同 ,大树高、小草矮2茎的粗细不相同 ,大树粗、小草细;3茎的质地不相同 ,大树是木质茎、小草是草质茎;4大树是木本植物 ,小草是草本植物;5寿命不相同 ,大树多年生寿命长、小草寿命短。

10 大树和小草的共同点是:1都生长在(土壤)中 ,2都有(绿色)的叶 ,3都会(开花结果) ,4都需要(水分)、(阳光)、(空气)。

2019版青岛版小学科学三年级上册复习资料第一单元动物与环境1.在科学上,我们把动物的四条腿叫做四肢,两条前腿叫前肢,两条后腿叫后肢。

2.猫的四肢前端叫做猫足,猫足有爪子和肉垫组成,特点爪子锋利、肉垫柔软和弹性。

猫足的肉垫有消音、缓冲、防滑等作用,爪子有爬树、搏斗、捕食等作用。

3.猴子的前肢细长而且灵活,有助于攀爬。

海龟的四肢如桨,鳍状,利于海中游泳。

袋鼠前肢短小而后肢发达,善于跳跃。

马的四肢强健,每肢各有一蹄;善于在草原上奔跑。

骆驼脚掌宽大、厚实,不容易陷进沙漠里面,脚掌厚实可以隔热,保护脚不被高温的沙子烫伤。

4.鱼的身体表面最明显的特点:皮肤表面覆盖鳞片。

鱼身体背部颜色深,腹部颜色浅,身体表面有黏液,利于鱼在水中生存。

5.用装水的气球模拟鱼的身体,在气球外面涂上洗洁精模拟鱼体表面的黏液。

这样的实验叫做模拟实验。

6.通过观察,我们发现动物皮肤表面是不一样的。

有的覆盖着鳞,有的覆盖着毛,有的覆盖着甲。

7.鱼身体的侧线属于鱼皮肤的一部分,多长在鱼身体的两侧,能够帮助鱼在水中躲避障碍物,感知水流变化。

8.北极熊体表有厚厚的长毛,这些长毛是中空的,无色透明,在阳光的照射下呈白色,能够减少身体热量的散失,抵御寒冷。

9.鸭子的皮肤防水、海豚皮肤能减小阻力、河马皮肤不防晒、变色龙皮肤变色、北极熊皮肤保暖。

10.鸟翅膀形态及结构特点:翅膀像扇形,长着多根羽毛,羽毛有表面光滑、质轻、不易沾水、中空等特点。

11.昆虫翅膀没有羽毛,是膜质的、有翅脉、质轻、扇动速度快、有各种颜色等。

12.企鹅翅膀形状像船桨,翅膀短小,羽毛短小,主要作用是划水游泳。

灰雁翅膀飞行,保持平衡。

13.像青蛙、刺猬、蛇等动物冬天躲进洞里,蜷缩着身子,不吃不动,这种现象称为冬眠。

14.像角马、大麻哈鱼、大雁等动物,由于季节的变化、觅食或繁殖等原因,进行长距离周期性的迁移。

这种现象称为迁徙。

15.大麻哈鱼出生于河流中,孵化后进入海洋。

在海洋里生活一段时间后,大麻哈鱼会逆流而上,进入河流寻找合适的场所产卵。

新教科版三年级科学(上册)复习知识要点第一单元水一、填空题1、物体可以分为(固体)、(液体)、(气体)三类,它们之间的区别在于:固体有固定的(形状),有固定的(体积),液体没有固定的(形状)但有固定的(体积),气体没有固定的(形状)也没有固定的(体积)。

2、我们用湿布擦黑板,一会黑板就(干)了,这时黑板上的水都上(蒸发)掉了。

3、我们不停地给杯子里的水加热,当水的温度上升到(100℃)以上时,水就(沸腾)了,也就是水变成了(水蒸气),它的体积会(增大)。

4、水结冰的温度是(0℃)以下,这个温度也叫(冰点)。

水结冰后由(液态)变成(固态)。

5、取一小块冰放入试管中,把试管浸在热水里,我们发现冰慢慢地在(融化),它又变成了(水)。

冰融化成水,这是水从(固态)变成(液态)的过程。

6、在生活中,我们经常把食盐和红糖放人水中,食盐和红糖会(溶解)在水中。

7、加快溶解的方法有:(1)给溶解的物质不断(加热)。

(2)不断用小棒(搅拌)溶解的物质。

8、做分离食盐和水的实验时,将盐水溶液倒入(蒸发皿),放在三脚架上(加热),边加热,边(搅拌)。

当有白色颗粒出现时,(熄灭)火焰,用余温将白色颗粒慢慢(烘工)。

9、橡皮泥、纸和水变化的相同点是:它们本身(物质)无变化,只是物体的(形状)发生了变化。

10、生活中大部分物体具有(热胀冷缩)的性质。

将一个压瘪的乒乓球放在热水中,乒乓球会(鼓起来),这正是利用了物体的这个性质。

11、酒精灯的火焰分为(外焰)(内焰)(焰心)三个部分,(外焰)的温度最高,内焰其次,焰心的温度最低。

12、点燃酒精灯时一定要用(燃着的火柴),决(不能)用燃着的酒精灯为另一个酒精灯点火。

加热完毕需要熄火时,可用(灯帽)盖灭,盖灭时需再重盖一次,以避免以后使用时灯帽打不开,绝对禁止用(嘴)吹灭火!13、量温度时温度计不要碰到(烧杯壁)。

14、冰在融化过程中,要从周围 (吸收热量)。

15、像现在大家做好的盐水已经不能再溶解食盐了,这样的溶液叫做(饱和溶液)。

教科版三年级上册科学期末总复习知识点汇总1.在生活中,我们经常看到物质发生各种变化,如水变成冰,冰又融化成水。

2.物质的变化可以分为化学变化和物理变化。

3.化学变化是指物质在化学反应中发生的变化,产生新的物质。

4.物理变化是指物质在物理条件下发生的变化,不产生新的物质。

5.了解物质的变化,可以帮助我们更好地理解自然界的奥秘。

我们可以改变橡皮泥和纸的形状或大小,但是它们构成的物质没有改变。

类似地,冰、水、水蒸气虽然状态不同,但它们都是同一种物质。

物理变化指的是物质的状态发生了变化,但物质本身的组成成分没有改变。

以下是2019版教科版小学科学三年级上第二单元《空气》的知识点汇总:第一课《感受空气》:1.空气是一种能占据空间、形状不固定、有质量但很轻的物质。

2.空气具有无色、透明、无味、会流动等特征。

3.空气在地球上无处不在,并包含氮气、氧气、二氧化碳等物质。

4.空气中的氧气能帮助火柴燃烧,动植物需要呼吸空气。

5.空气气泡图的特性、组成和作用。

第二课《空气能占据空间吗》:1.在打孔前,空气占据空间,水不能进入杯子;在打孔后,空气流出,水进入杯子;在打气后,空气重新占据空间,杯中的水明显减少。

因此,我们可以得出结论:空气占据一定的空间,并且充满各处。

第三课《压缩空气》:1.空气占据一定的空间,可以被压缩或扩张。

2.压缩的空气具有弹性。

第四课《空气有质量吗》:1.空气具有一定的质量。

2.质量是空气的基本特征之一,并且可以被测量。

3.质量是所有物质的本质属性之一,空气作为一种物质,也具有质量。

第五课《一袋空气的质量是多少》:1.测量空气质量时,需要选择“轻重和大小适当的物体”作为测量标准物。

2.质量相同的物体,体积可能不同。

第六课《我们来做“热气球”》:1.热空气会上升,冷空气会下降。

2.热气球上升的原理是,口袋里的空气受热后,体积膨胀,重量变轻,从而上升。

3.热气球下降的原理是,远离热源后口袋里的空气变冷,体积缩小,重量变大而下降。

2019-2020教科版三年级上册科学期末总复习知识点汇总1.蒸发是一种液体在表面发生的气化现象,无论温度如何都会发生。

水蒸气是水的气态形式,自然界中的水不断缓慢地蒸发成水蒸气。

水和水蒸气的相同点是它们没有固定的形状、无色、无味、透明。

不同点是水可以看得见和摸得着,而水蒸气则看不见和摸不着,水是液体,而空气是气体。

2.液体被加热到一定温度时,内部会产生大量气泡,这个过程被称为沸腾。

水沸腾时会伴随着大量气泡产生以及声音,这是水变成水蒸汽散发到空气中的表现。

沸腾的液体会剧烈汽化,液体温度不再上升时,此时的温度称为液体的“沸点”。

3.当环境温度低于0℃,水的温度下降到0℃时,开始结冰,水在结冰过程中会向周围放出热量。

水结冰后从液体状态变成了固体状态,体积变大。

水和冰的相同点是它们都是无色、无味、透明的,不同点是水是液体,而冰是固体。

4.当环境温度高于0℃时,冰开始融化,融化后的冰体积变小。

冰是固态的水,有一定的形状和体积,而水是液态的,没有固定的形状,但有一定的体积。

水蒸气是气态的水,没有固定的形状和体积,存在于空气中。

水可以在不同的温度和压力下转化成三种不同的状态。

5.溶解是指物质均匀、稳定地分放在溶剂中,不能用过滤的方法分离出来。

水能够溶解的物质是有限的,不同物质的溶解能力也是不同的。

食盐在热水中溶解的更快,搅拌能加快食盐溶解的速度。

影响溶解速度的因素包括温度、搅拌和颗粒大小。

6.用“溶解—过滤—蒸发”的方式可以分离食盐和沙,过滤是通过特殊装置将流体提纯净化的过程,而蒸发结晶则是加热蒸发溶液,使溶液由不饱和变为饱和,过剩的溶质就会呈晶体析出。

用磁铁可以分离木屑和铁屑。

了解物质的特性可以帮助我们解决生活中遇到的很多问题。

7.总的来说,水有很多不同的形态和状态,包括液态、气态和固态。

我们可以通过了解水和其他物质的特性来解决生活中遇到的问题。

我们可以改变橡皮泥和纸的形状或大小,但是它们的物质组成没有改变。

2019版科学三年级上册期末复习知识要点第一单元水1、水是一种液体,没有固定的形状,但有一定的体积。

水蒸气是气态的水,没有固定的形状和体积,存在于空气之中。

冰是一种固态的水,有一定的形状和体积。

冬季的雪也是固态的冰。

2、测量水温的方法:手拿温度计的.上端,将温度计下端浸入水中,不能碰到容器的底与壁,视线与温度计液面持平,在液面不再上升或下降时读数,读数时温度计不能离开被测的水。

3、水沸腾的温度是100℃沸腾过程中水温保持在100℃不变。

水变成水蒸气体积会大大增加。

4、使用酒精灯不能用燃着的酒精灯点燃其他酒精灯,熄灭酒精灯时要用灯帽盖灭,不能用嘴吹。

加热后的烧杯、三脚架在想当长一段时间内仍然很烫,不能用手触摸。

5、水温在0℃或0℃以下,水就会结冰,体积增大。

同样,当温度上升到0℃以上,冰就会融化成水,体积减少。

6、固态的冰、液态的水、气态的水蒸气,是水的三种存在形态,都是无色、无味、透明的。

在一定条件下,冰、水、水蒸气可以互相转化。

7、能够溶解于水中的物质有很多,如白糖、红糖、食盐、小苏打、味精等,不同物质的溶解能力不同,通过对比实验,我们知道在同样多的水中,食盐比小苏打溶解的要多。

8、为了加快物质的溶解,我们常用的方法有搅拌、加热、碾碎。

9、食盐和沙混合在一起,我们利用水,通过过滤和蒸发的方法能将食盐与沙分离。

10、与水一样,生活中很多物质的大小、形状、颜色改变后,还是原来的物质。

11、生活中大部分物质具有“热胀冷缩”的性质。

压瘪的乒乓球放入热水中,乒乓球中的空气受热膨胀会把乒乓球顶回原形。

第二单元空气1、空气是一种无色无味透明的气体,占据一定空间,有质量,可以流动。

空气是由微粒组成的,能被压缩和扩张。

压缩的空气会有弹性。

2、冷热不同的空气会流动,就形成风。

3、我们的地球被一层厚厚的空气包围着,人们称它为大气层。

4、空气在地球上无处不在,空气中包含氮气、氧气、二氧化碳等,动植物需要呼吸空气,空气中的氧气帮助火柴燃烧,轮胎充气,风力发电也离不开空气。

第三单元天气1、天气,指一个地方在某一短时间里大气的冷暖、阴晴雨雪以及风等情况。

同一时间、不同地点的天气可能不一样,同一地点、不同时间的天气也可能不一样。

2、测量温度的仪器叫温度计。

测量气温的仪器叫气温计,又叫寒暑表。

测量体温的叫体温计,测量水温的叫水温计。

常用的液体温度计是利用液体的热胀冷缩性质制成的。

3、气温计由液泡、液柱、刻度和单位符号四部分组成。

温度的单位有摄氏度和华氏度,℃是温度的常用单位,读作“摄氏度”。

4、使用气温计应放在阳光照不到且空气流通的地方,悬挂在空气中,保持干燥,读数时让视线与液柱顶端保持齐平,示数稳定后再读取。

一天内最高气温一般出现在下午2到3时,最低气温一般出现在清晨日出前。

5、降水的形式有很多,常见有雨、雪、冰雹等。

收集测量雨水的容器叫做雨量器,雨量器是直筒透明的。

计量雨水的单位是毫米。

刻度条“0”刻度必须与容器内部的底面对齐,读数时视线要与液面平行,也要示数稳定后再读取。

6、风是我们周围流动的空气。

风向是风吹来的方向,通常用八个方位来描述。

测量风向的工具是风向标。

用风旗确定风速简化划分为三个等级: 0级无风、1级微风(风旗微动)、2级大风(风旗飘动)。

7、云是空中的小水珠或者小冰晶。

天空中的云,形状不同,气象学家通常把云分为:大团堆积的云(积云)、均匀成层像雾的云(层云)、纤维或羽毛状的云(卷云)。

8、根据天上云量的多少分为晴天(阳光明媚、只有少量的云)、多云(天空中云比较多、有时可看见太阳)、阴天(云多而密,看不到太阳)。

9、我们观测天气,主要从云量、降水量、温度、风(风速、风向)几个方面。

个地方长期的天气平均状况叫气候。

第一单元知识点一、水到哪里去了1、水的三种形态:固态(冰),液体(水)、气态(水蒸气)。

三态之间可以相(转化)。

2、水是一种(液体),没有固定的(形状),但有(一定的体积)。

3、水变成水蒸汽跑到空气中的过程叫(蒸发)。

4、煮食物冒得白汽不是水蒸气,是水蒸气凝结成的小水珠。

5、水和水蒸气的相同点和不同点相同点:无色、无味、透明。

不同点:水:看得见、摸得着、液体、没有固定形状,但有一定的体积。

水蒸气:看不见、摸不着、气体、没有固定的形状和体积。

6、现象:两只杯子中的水都减少,塑料薄膜上有小水珠。

结论:水变成水蒸气到空气中。

7、现象:塑料盒上方有小水珠。

结论:水变成水蒸气然后凝结成小水珠。

8、蒸发的影响因素:(液体温度)、(液体表面积)、(空气的流动速度)。

加快蒸发的办法:(加热、加快空气流动速度、增加水与空气的接触面积)9、常见的蒸发现象有:(衣服晾干了)、(湿的手干了)、(水洼干了)、(湿布擦黑板变干了)。

二、水沸腾了1、测量水温的方法:手拿温度计的(上端),将温度计(下端浸入水中),不能碰到容器的(底与壁)。

视线与温度计(液面持平)。

在液柱(不再上升或下降时)读数,读数时温度计不能(离开被测的水)。

2、科学实验中常用的加热工具是(酒精灯)。

不能用燃着的酒精灯去点燃其他酒精灯。

熄灭酒精灯是要用(灯帽)盖灭,不能用(嘴)吹。

3、实验:观察水加热过程中现象。

现象:加热过程中:温度上升,有(气泡)产生沸腾时:水中有(大量气泡)产生;水面(气泡破裂);水面之上有(白汽)。

将套有挤压过塑料袋的漏斗放在沸腾的水面下:(塑料袋鼓起来了)4、水沸腾时的温度是( 100℃),水变成水蒸气体积(增加)。

5、蒸发和沸腾都是(水)变成(水蒸气)的现象。

6、酒精灯的火焰分为(内焰)(外焰)、(焰心)三部分, (外焰)的温度最高。

三、水结冰了1、如果一直让水温下降,水会(结冰)。

2、实验:记录水结冰过程中各种变化。

加食盐目的:制造更低的温度。

现象:当试管中的水开始结冰时,温度是0°C。

水完全结冰后,冰柱的高度比标记处高。

结论:水变成冰后体积增加。

3、水和冰的相同点和不同点相同点:无色、无味、透明不同点:水:液体无固定形态、会流动冰:固体、有固定形态、不会流动4、水在温度下降到( 0 )℃时就会结冰,冰还是水,固态的水。

5、水结冰后变化:(体积增加,不会流动,有固定形态,固体)。

四、冰融化了1、给冰加热,冰(融化)了。

2、观察冰变成水的实验:实验现象:水面比标记处低,说明冰变成水,体积减少。

3、冰,水、水蒸气三者之间是相互(转化)的4、冰融化成水的原因:(温度上升,吸收热量)。

5、冰融化过程中形态发生了什么变化?体积减少,会流动、无固定形状、液体。

6、冰是(固态)的水,有一定的(形状)和(体积》冬季下的雪也是(固态)的水。

水是(液态),没有(固定的形状),但有(一定的体积)。

水蒸气是(气态)的水,没有固定的(形状)和(体积),存在于空气中。

7、加快冰融化的方法:(晒太阳)、(用手捂)、(风吹)(放在热水附近)、(把冰块敲碎)。

8、冰在融化的过程中(冰水混合物)的温度不变,会长时间保持在( 0 ) C,知道完全融化成水。

五、水能溶解多少物质1、能溶解在水里物质有哪些:(小苏打)、(食用碱)、(味精)、(红糖)、(食盐)、(醋)。

2、不同物质在水中的溶解能力是(不一样)的。

3、水为什么要一样多呢? (保证单一-变量)4、50毫升水中溶解7份食盐,3份小苏打。

5、食盐和小苏打的溶解能力不相同,(食盐)溶解能力更(强)。

同样多的水食盐溶解的(多),小苏打溶解的(少)。

6、为什么我们在做上面实验时,要一份一份加入?为了准确验证不同物质在水中溶解能力大小。

7、纯净水中如果溶解了一些(有害物质),水就被污染了。

六、加快溶解1、问题:探索温度与溶解快慢的关系。

现象:热水中食盐溶解快,冷水中慢、结论:加热加快溶解。

2、问题:探索搅拌与溶解快慢的关系。

现象:搅拌的食盐溶解快,不搅拌的食盐溶解慢。

结论:搅拌加快溶解。

3、问题:探索颗粒大小与溶解快慢的关系。

现象:颗粒大的溶解慢,颗粒小的溶解快。

结论:研磨加快溶解。

4、影响溶解快慢的因素有哪些?温度、搅拌、颗粒大小5、加快水溶解的方法:搅拌、加热、研碎。

七、混合与分离1、混合物(两种或两种以上物质混合在一起):自来水、空气、牛奶2、当有(白色颗粒出现)时,熄灭火焰(用灯帽盖灭),用(余温)将白色颗粒慢慢烘干。

3、食盐和沙用(加水过滤)的方法分离,水在分离过程中起(溶解)作用。

4、食盐和水用(蒸发结晶)的方法分离。

分离后水(蒸发)掉了。

5、用(滤纸或滤布)进行过滤。

6、大部分物质都具有(热胀冷缩)的性质。

7、橡皮泥、纸的变化与水的变化相同之处:都还是原来的物质。

8、把纸折成纸飞机后,只是(形状)发生了变化。