初中历史课例图文稿

- 格式:docx

- 大小:117.17 KB

- 文档页数:6

初中历史教学精彩课例第一篇范文:初中历史教学精彩课例在初中历史教学中,精彩的课例能够激发学生的学习兴趣,培养他们的思维能力和历史观念。

本文将分享一个关于中国古代历史的教学课例,以展示如何在课堂上实现教学目标,提高学生的学习效果。

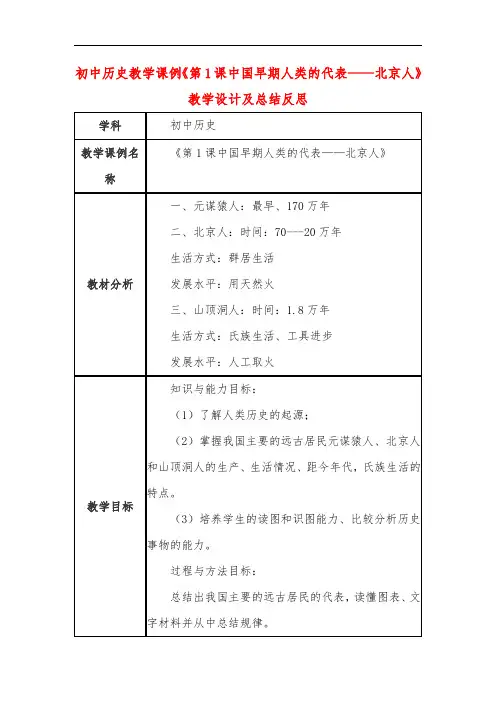

教学目标1.知识与技能:使学生了解中国古代历史的基本知识,掌握相关的历史概念和事件。

2.过程与方法:培养学生运用历史思维方法分析问题,提高他们的历史分析能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对中国古代历史的兴趣和热爱,培养他们的民族自豪感。

教学内容本课例以中国古代历史为主题,选择了一些具有代表性的历史事件和人物进行讲解。

具体内容包括:1.中国古代历史的起源和发展脉络。

2.夏商周三个朝代的建立、发展和衰落。

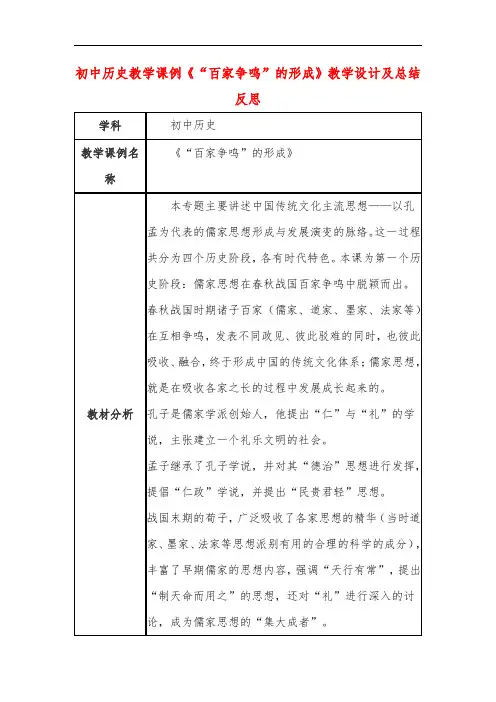

3.春秋战国时期的百家争鸣和社会变革。

4.秦始皇统一六国和汉朝的建立。

教学过程通过展示中国古代历史的图片和文物,引导学生对古代历史产生兴趣,激发他们的学习热情。

新课导入1.讲解中国古代历史的起源和发展脉络,介绍夏商周三个朝代的建立、发展和衰落。

2.通过讲解春秋战国时期的百家争鸣和社会变革,使学生了解这一时期的思想繁荣和社会动荡。

3.讲述秦始皇统一六国和汉朝的建立,强调秦始皇的统一举措和汉朝的繁荣发展。

案例分析1.以具体的历史事件和人物为例,分析其对中国古代历史的影响和意义。

2.引导学生运用历史思维方法,从多个角度分析历史事件,培养他们的历史分析能力。

小组讨论将学生分成小组,让他们就某个历史话题展开讨论,培养他们的合作意识和沟通能力。

总结与反思通过提问和讨论,引导学生总结本节课所学内容,反思自己的学习过程,提高他们的历史思维能力。

教学评价通过课堂观察、学生作业和考试成绩等多种方式,对学生的学习情况进行评价,以确保教学目标的实现。

本课例通过丰富多样的教学方法和手段,引导学生深入了解中国古代历史,培养他们的历史思维能力和民族自豪感。

在实际教学过程中,教师应根据学生的实际情况和需求,灵活调整教学内容和过程,以实现最佳的教学效果。

发现初中历史课堂的有效叙事结构——以《夏商周的更替》为例北京师范大学附属实验中学孙玲玲2020-10-29重构呈现理解隐性思维显性化理解重构显性思维结构化呈现结构思维形象化课标、教材历史事件时空史料特征……学生思维特征班级特点……教师授课风格语言特点……历史课堂叙事结构基本要求单元结构内容特点……理解:一叙事结构之“灵魂”梳理特征时间跨度很大,年代久远内容相对陌生,不易理解空间概念较多,不易把握史料相对有限,不易解读情境现史通览观史聚焦探史文物析史多方论史梳理特征把握课标知道夏朝的建立标志着国家的产生,知道夏、商、周三代的更替,了解西周的分封制及其作用。

——《义务教育历史课程标准》(2011年版)时序与地域原因与结果延续与变迁……夏商周通览:朝代更替聚焦:分封制【教学立意】基于夏商周更替的历史事实,理解分封制在巩固西周统治、扩大华夏文明影响方面作出的重要贡献,认识政治制度的创新、发展是古人政治智慧的体现。

梳理特征把握课标分析教材本课子目:夏朝的建立与“家天下”商汤灭夏武王伐纣西周的分封制材料研读地图考古研究成果梳理特征把握课标分析教材关注学情“历史”故事和“虚构”故事不同的,首先在于其内容,而非其形式。

历史故事的内容是真实的事件,实际发生的事件。

——海登·怀特《形式的内容:叙事话语与历史再现》重构:二叙事结构之“骨架”教学流程大禹治水夏朝建立时日曷丧商汤灭夏武王克殷西周初建通览观史两次分封天下归周聚焦探史呈现:三叙事结构之“血肉”策略1通览观史:突出时序与地域策略2聚焦探史:动态呈现延续与变迁文字地图商朝虽灭殷人犹存三种方案独取分封表格图示策略2聚焦探史:动态呈现延续与变迁商朝虽灭殷人犹存三种方案独取分封成王即位问题再现周公再封制度完善武王既丧……群弟乃流言于国曰:“公(周公)将不利于孺子(周成王)。

”——《尚书》方法1方法2镐京与鲁曲阜,譬如一椭圆之两极端,洛邑与宋则是其两中心。

周人从东北、东南张其两长臂,抱殷宋于肘掖间,这是西周的一个立国形势,而封建大业即于此完成。

知者无涯——部编版初中历史线上优秀教学课例赏析广西教育学院夏辉辉2020年10月疫情期间经历了一场史无前例的在线教学活动。

“互联网+教学”将是我国教育发展面临的大挑战。

本次征集课例的特点◆不是为了比赛而专门打造的录像课例,而是优质的“常态课”。

◆授课现场没有学生,教师隔着屏幕与学生对话。

线上教学带来的挑战◆从一年一度的“法国大餐”到美味的“家常菜”:在线教育的发展呼唤优质教学常态化◆从“场依赖”向“场独立”转型:没有学生的教学现场进一步考验教师心中是否有学生。

本组课例的亮点◆(一)课例的设计反映了初中历史教学从知识立意向能力立意和素养立意的探索,能够在教学中落实立德树人的根本任务。

◆(二)教师能够深入解读部编版初中历史教材,注重知识的统整与史料的合理运用。

◆(三)教师能够熟练运用信息技术手段,课例视听效果好。

江苏扬州市梅岭中学董亮《美国内战》教学目标:注重把三维目标与核心素养有机结合起来,为核心素养的课堂落地寻找具体的教学支撑。

江苏扬州市梅岭中学董亮《美国内战》教学内容:教学内容丰富,展现了宏大画卷,并且运用图表等方式,把教学内容进行统整,形成立体化知识结构,有利于学生全面认识美国内战。

江苏扬州市梅岭中学董亮《美国内战》教学策略:以问题为先导,引发学生层层深入,不断探究美国内战爆发的原因及影响,体现了从知识立意到能力立意、素养立意的教学设计思路。

江苏扬州市梅岭中学董亮《美国内战》教学方法:注重学习方法的引导,有步骤地落实核心素养。

史料实证:文学作品在历史研究/学习中的价值。

时空观念:从更长时间段、更大范围来认识历史。

历史解释:多层次、多角度解释美国内战爆发的原因;从宏观和微观、主观目的和客观行为等角度评价历史人物。

讨论1.关于概念:关注教材变化(南北两种制度/不同经济类型)2.关于原因:运用唯物史观(生产力与生产关系,经济基础与上层建筑)3.关于影响:美国内战为美国发展和迅速崛起奠定了何种基础?与北宋的并立》(一)教师语言生动丰富:以学生为中心的教学行为习惯1.教师的讲述故事性强,以丰富的历史语言还原历史场景,极富感染力,符合初一学生的学习特点(澶州之战、澶渊之盟)。

初中历史课例

文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

初中历史课例《伟大的历史转折》

教材分析

本课的内容“伟大的历史转折”,主要围绕以下几个问题阐述:“文革”结束后,思想理论届展开的“关于真理标准问题的讨论”,十一届三中全会的召开内容及意义,民主与法制建设的加强对建设现代化国家的重要作用。

学情分析

八年级学生学习历史积极性较高,能够和老师积极配合,课下查找资料,探究历史的热情也很高,有利于教师进行教学改革。

教学目标

1、知识与能力:掌握十一届三中全会的主要内容和历史意义。

知道家庭联产承包责任制的主要内容。

了解深圳等经济特区的腾飞情况,根据史实分析、归纳经济特区建立的历史作用。

2、过程与方法:指导学生分组收集和观看能够反映农村实行家庭联产承包责任制前后的面貌、深圳等经济特区对外开放前后面貌的录像、图片等,直观形象地感受改革开放带来的巨大成就。

了解生产关系一定要适应生产力发展的基本原则,提高史论结合进行分析的能力。

指导学生读《沿海地区对外开放示意图》,了解沿海经济开放区的地理笵围,进一步认识中央政府对外开放的决心和力度。

3、情感态度与价值观:知道实践是检验真理的唯一标准。

认识十一届三中全会是一次伟大的转折。

中国共产党及时总结经验,高瞻远瞩地

作出实行改革开放的伟大决策,取得了辉煌的成就。

这说明中国共产党完全能够领导中国人民取得社会主义建设事业的成功。

知道改革开放是我国的基本国策、强国之路。

教学重点和难点

本课重点:十一届三中全会;民主与法制加强的表现。

本课难点:关于真理标准问题的讨论与十一届三中全会召开的内在联系。

教学过程

新课导入:

教师播放歌曲《好年头、好兆头》。

教师提问:此歌歌唱的是我国什么时期取得的成就我国的改革开放开始于什么时候以什么事件为开端教师由此导入新课。

学习新课:

一、改革开放的春雷——中共十一届三中全会

教师组织学生在课堂上交流收集到的有关“文化大革命”和“十一届三中全会”的口述史料。

教师简略介绍“十一届三中全会”召开的背景,让学生认识到“文化大革命”结束后,当时中央主要领导同志提出“两个凡是”的方针,引起全国人民的不满,于是在思想理论界展开了关于真理标准问题的讨论。

教师引导学生生活中的事例讨论“实践是检验真理的唯一标准”这一论断。

教师播放“十一届三中全会”

的有关新闻资料片断,要求学生归纳会议的主要内容。

教师在学生回答的基础上总结:

1、思想路线上:确立了解放思想、实事求是的指导思想;(前提)

2、政治路线上:作出把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设

上来和实行改革开放的重大战略决策;(关健)

3、组织路线上:形成了以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。

(保

证)

教师展示有关“十一届三中全会”后我国现代化建设中取得的成就的有关图片,帮助学生感性理解“十一届三中全会”的历史意义。

教师指导学生看书,思考和回答如下问题:

1、我国的改革首先从什么领域开始的?

2、哪个地方最先进行改革?

3、改革采取了怎样的形式取得怎样的效果由此导入第二子目。

二、在希望的田野上——家庭联产承包责任制

教师总结归纳学生的回答,请学生上台交流收集到的材料。

教师提问:“家庭联产承包责任制”与解放前的“单干”有没有区别?

教师总结归纳学生的回答,强调和让学生认识到家庭联产承包责任制的前提是土地公有制,并不是分田到户了,这与三大改造中对农业的社会主义改造是相符合的。

教师用当今农村的巨大变化的具体事例帮助学生理解家庭联产承包责任制的重大意义:1、农民有了生产自主权,生产积极性提高。

2、农业生产得到很大的发展,农村经济好转,农民开始走上富裕。

教师播放歌曲《春天的故事》

教师提问:歌词中的“在中国的南海边画了一个圈”指的是什么?由此导入第三子目。

三、对外开放的窗口——深圳等经济特区的建立

教师指导学生看书,思考和回答如下问题:

1、对外开放是从什么地方开始的是从哪些城市开始的

2、经济特区为什么集中在东南沿海地区?

3、我国对外开放形成了怎样的格局?

教师归纳总结,展现未填的《沿海地区对外开放示意图》,与学生共同填图(经济特区——沿海开放城市——沿海经济开发区——内地),以此使学生形象、生动的了解我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局的形成过程。

课堂小结:略

教师点拨,提示。

巩固练习:略

教学反思

上完《改革开放》这节课,就这一堂课而言,我对历史的课改进行了一次实践,如何创设历史情境进行有效的历史教学,本人有一点感想,总结有以下两点:

其一:充分的教学情境预设,使历史课堂变得“鲜活”起来。

我们知道,学生是一群鲜活的生命个体,而每个人的知识经验、认知水平都不相同,再加上课前准备的程度不一,这一切都要求我们在备课时了解他们的知识储备,了解他们的思维特点,情境预设要符合他们的认知

水平。

这节课我先以《春天的故事》这首歌,来引出本课内容。

通过追问,引导学生联系了当时的时代背景,深刻的理解十一届三中全会的召开是多么的顺应时代潮流和人民的意愿,对历史有了深深的认同感。

这样就激活了学生的思维,使历史课堂由“死去”变得“活来”。

其二、及时感悟历史,引发学生对人生的思考。

历史知识静静地躺在书本里和教师的脑海里如何让学生去思考太多必需的“生成”需要我们去经营和促成。

初中生以形象思维为主,对于那些具体的、直接的、新鲜的事物最敏感,而对那些抽象的、理性的事物却感到乏味,甚至厌倦。

所以我一直以故事作为这一课的主线,及时引发学生的思考形成正确的人生观和价值观。

我顺势设计了这样的问题:十一届三中全会后生活发生了历史性的转折,你能想象一下会发生了什么变化吗你有何感想学生答完后我引导学生得出这样的认识:这个故事的命运其实就是我们父辈命运的缩影,也是我们民族命运的缩影,经历了黑暗,迎来了光明。

希望同学们当你遇到困难的时候始终相信那不过是“黎明前的黑暗”很快就过去的。

这样使学生会感到历史对自己很有用,在历史课上不仅是“热闹”,而且是历史背后的人生感悟。