苏教版小学语文六年级下册《记金华的双龙洞》叶圣陶简介

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:1

记金华的双龙洞课文及解析《记金华的双龙洞》是一篇游记,记叙了作者叶圣陶游览金华双龙洞的情景。

表达了作者叶圣陶热爱祖国秀丽山河的思想感情和品赏大自然的情趣,激发学生对祖国锦绣河山的热爱。

《记金华的双龙洞》课文4月14日,我在浙江金华,游北山的双龙洞。

出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。

公路盘曲而上。

山上开满了映山红,无论花朵和叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神。

油桐也正开花,这儿一丛,那儿一簇,很不少。

山上沙土呈粉红色,在别处似乎没有见过。

粉红色的山,各色的映山红,再加上或浓或淡的新绿,眼前一片明艳。

一路迎着溪流。

随着山势,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪流声也时时变换调子。

入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

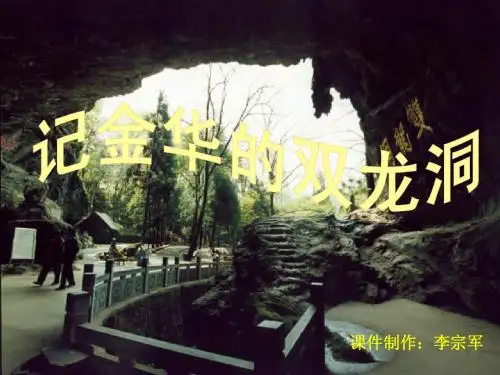

在洞口抬头望,山相当高,突兀(同"物"字读音)森郁,很有气势。

洞口像桥洞似的,很宽。

走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。

泉水靠着洞口的右边往外流。

这是外洞。

在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。

虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。

怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容下第三个人,是这样小的小船。

船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。

我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。

眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。

我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

大约行了二三丈的水程吧,就登陆了,这就到了内洞。

内洞一团漆黑,什么都看不见。

工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。

工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。

首先当然是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。

作者简介

叶圣陶(1894—1988),男,原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,1894年10月28日生于江苏苏州,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。

1907年,考入草桥中学。

1916年,进上海商务印书馆附设尚公学校执教,推出第一个童话故事《稻草人》。

1918年,发表第一篇白话小说《春宴琐谭》。

1923年,发表长篇小说《倪焕之》。

1949年后,先后出任教育部副部长、人民教育出版社社长和总编、中华全国文学艺术界联合委员会委员、中国作家协会顾问、中央文史研究馆馆长、中华人民共和国全国政协副主席,第一、二、三、四、五届全国人民代表大会常务委员会委员,民进中央主席。

1983年当选为第六届全国政协副主席。

是第一至四届全国人大代表、第五届全国人大常委,第一届全国政协委员、第五届全国政协常委。

1988年2月16日在北京逝世,享年94岁。

代表作品:线下》《倪焕之》《脚步集》《西川集》《稻草人》等。

记金华的双龙洞课文记金华的双龙洞课文记金华的双龙洞是一篇游记,记叙了作者叶圣陶游览金华双龙洞的情景。

是按游览顺序记叙的。

下面是小编分享给大家的记金华的双龙洞课文,希望对大家有帮助。

4月14日,我在浙江金华,游北山的双龙洞。

出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。

公路盘曲而上。

山上开满了映山红,无论花朵和叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神。

油桐也正开花,这儿一丛,那儿一簇,很不少。

山上沙土呈粉红色,在别处似乎没有见过。

粉红色的山,各色的映山红,再加上或浓或淡的新绿,眼前一片明艳。

一路迎着溪流。

随着山势,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪声也时时变换调子。

入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

在洞口抬头望,山相当高,突兀森郁,很有气势。

洞口像桥洞似的,很宽。

走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。

泉水靠着洞口的右边往外流。

这是外洞。

在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。

虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。

怎样小的小船呢?两个人并排仰卧刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。

我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声行了,船就慢慢移动。

眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。

我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

大约行了二三丈的水程吧,就登陆了,这就到了内洞。

内洞一团漆黑,什么都看不见。

工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。

工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。

首先当然是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。

我顺着他的指点看,有点儿像。

其次是些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。

2023-11-09CATALOGUE目录•简介•旅程准备•双龙洞的景色•双龙洞的历史文化•游览感受与评价•总结与展望01简介创作年代:1925年创作背景:作者在游览金华双龙洞时,被自然风景所吸引,于是写下了这篇游记。

范。

姓名:叶圣陶出生地:江苏苏州生卒年份:1894年-1988年主要成就:新文化运动的先驱之一,中国现代著名作家和教育家。

02旅程准备作者计算好时间,确保在游览双龙洞的同时,还能游览其他景点。

确定行程时间预先了解景点信息制定游览计划作者通过阅读书籍和网上搜索,了解双龙洞的历史和文化背景。

作者根据景点的分布和自己的兴趣,制定了一个详细的游览计划。

03行程规划0201装备准备穿着舒适的衣服和鞋子作者选择了一身舒适的衣服和鞋子,以便在游览过程中保持轻松。

准备必要的物品作者带上防晒霜、帽子、水瓶等必要的物品,以应对不同的环境和天气。

准备合适的装备作者根据景点的需要,准备了一些适合的装备,如相机、望远镜等。

01030203双龙洞的景色总结词:壮丽雄伟详细描述:作者用细致的笔触描绘了双龙洞外部的景色,包括连绵的山峰、浓郁的花草、清澈的溪流和宏伟的庙宇,展现出双龙洞周边环境的壮丽雄伟。

外景描写内景描写总结词:神秘幽静详细描述:作者通过描写双龙洞内部的石钟乳、石笋、石花等景观,以及阴森的石壁、昏暗的灯光和滴水声,营造出一种神秘幽静的氛围,使读者感受到双龙洞内部的神秘魅力。

04双龙洞的历史文化时代背景本文写于20世纪20年代,当时社会正处于新旧交替的时期,文化、经济、政治等各方面都在发生着深刻的变化。

创作背景作者叶圣陶先生在游览金华双龙洞时,被自然景观和历史文化所吸引,因此写下了这篇游记。

历史背景双龙洞位于浙江省金华市,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

这里的山水景观别具一格,有着深厚的景观文化。

景观文化金华地区有着悠久的历史和丰富的文化传统,双龙洞作为金华地区的名胜古迹,充分体现了当地的地域文化。

地域文化文化内涵05游览感受与评价作者在游览双龙洞的过程中,不断发现新的景点和景观,给游客带来许多惊喜。

《记金华的双龙洞》讲义一、作者与背景介绍《记金华的双龙洞》是叶圣陶先生所写的一篇游记。

叶圣陶,原名叶绍钧,是我国著名的作家、教育家。

这篇文章创作于作者游览金华双龙洞之后,以生动的笔触描绘了双龙洞的奇特景观,展现了大自然的鬼斧神工。

二、文章结构分析1、游览顺序文章按照游览的先后顺序,依次描写了路上的见闻、外洞、孔隙、内洞的景象。

这种清晰的线索使读者能够跟随作者的脚步,仿佛身临其境般感受双龙洞的魅力。

2、段落划分第一部分(第 1-3 自然段):交代作者游览双龙洞的时间和地点,以及一路上的美景。

第二部分(第 4 自然段):描写外洞的宽敞和明亮。

第三部分(第 5 自然段):详细描绘孔隙的狭小和通过时的独特感受。

第四部分(第 6-7 自然段):介绍内洞的奇景,包括形态各异的钟乳石和石笋。

三、重点内容解读1、路上景色作者沿途看到了映山红、油桐、粉红色的沙土等,色彩斑斓,为下文描写双龙洞的奇特景观作了铺垫。

溪流的声音时高时低,时缓时急,也增添了游览的趣味。

2、外洞“在洞口抬头望,山相当高,突兀森郁,很有气势。

”通过对山的描写,展现出洞口环境的壮观。

“走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。

”形象地说明了外洞的宽敞。

3、孔隙“虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。

怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

”通过具体的描述,让读者直观地感受到孔隙的狭小。

“眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。

我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

”生动地写出了通过孔隙时紧张、压抑的感觉。

4、内洞“内洞一团漆黑,什么都看不见。

工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。

”突出了内洞的黑暗和广阔。

“首先当然是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。

我顺着他的指点看,有点儿像。

《记金华双龙洞》作家作品及背景叶圣陶(1894年10月28日-1988年2月16日)原名叶绍钧,汉族人。

字秉臣。

江苏苏州人,著名作家、教育家、编辑家、文学出版家和社会活动家。

1912年中学毕业后,因家境清贫即开始当小学教师并从事文学创作。

五四运动前参加了李大钊、鲁迅支持的新潮社。

1921年,与沈雁冰、郑振铎等发起组织“文学研究会”,提倡“为人生”的文学观,并与朱自清等人创办了中国新文坛上第一个诗刊《诗》。

他发表了许多反映人民痛苦生活和悲惨命运的作品,出版了童话集《稻草人》以及小说集《隔膜》《火灾》等。

1923年,叶圣陶进入商务印书馆,开始从事编辑出版工作,并主编《小说月报》等杂志,同时继续文学创作,发表了长篇小说《倪焕之》和大量短篇小说。

作品收集在《叶圣陶集》里。

1930年,他转入开明书店。

他主办的《中学生》杂志,是三、四十年代最受青年学生欢迎的读物,在社会上有广泛的影响。

“九一八”事变后,他积极投身抗日救亡活动,参加发起成立“文艺界反帝抗日大联盟”。

抗战期间,他内迁四川,先在中学、大学执教,后继续主持开明书店编辑工作,同时写下了不少散文小说诗词,从不同角度揭露了旧社会的黑暗和人民的悲惨生活,歌颂了在民族解放斗争中坚强不屈的普通群众。

叶圣陶曾担任多项职务。

解放后,叶圣陶曾担任出版总署副署长、人民教育出版社社长、教育部副部长。

他也是第五届全国人大常委委员、第五届全国政协常委委员、民进中央主席。

叶圣陶于1988年2月16日于北京逝世,享年94岁。

笔名来历叶圣陶原名叶绍钧。

他12岁入苏州长元吴公立小学时,请先生章伯寅取一个立志于爱国强国的字。

章先生说:“你名绍钧,有诗曰‘秉国之钧’,取‘秉臣’为字好。

”并教育他要爱国就得先爱乡土,晓得乡土的山川史地名人伟业。

1911年10月15日,苏州在辛亥革命中光复了。

次日,叶绍钧找到章伯寅先生说:“清廷已覆没,皇帝被打倒了,我不能再作臣了,请先生改一个字。

《记金华的双龙洞》叶圣陶简介

我国著名的教育家叶圣陶(1894--1968),名绍钧,江苏苏州人,著名作家、教育家,父亲在地主家做帐房,家境清苦。

1907年考入草桥中学,毕业后在一个初等小学当教员。

1914年被排挤出学校,闭居期间作文言小说发表在《礼拜六》等杂志上。

1915年秋到上海商务印书馆附设的尚公学校教国文,并为商务印书馆编小学国文课本。

1917年应聘到吴县甪直县立第五高等小学任教,他称甪直为自己的第二故乡。

1921年与沈雁冰、郑振铎等人发起组织“文学研究会”。

在20年代陆续出版了《隔膜》、《火灾》、《线下》、《城中》、《未厌集》等短篇小说集,以及长篇小说《倪焕之》。

早期小说大多描写知识分子和小市民的灰色生活,代表作品如《潘先生在难中》等;后转向摄取与时代斗争有关的重大题材,如《夜》、《倪焕之》等,较为深刻地反映了第一次国内革命战争前后的社会现实。

他的小说呈现出朴实冷隽的艺术格调。

“九·一八”事变之后,积极参加爱国抗日活动,发表了《多收了三五斗》等著名的短篇小说,技巧日臻圆熟。

抗日战争爆发后,辗转到四川工作和生活,写作以散文和文艺评论为主。

主要散文集有《脚步集》、《未厌居习作》,《西川集》,《小记十篇》等。

他的散文感情朴实,意趣隽永,语言洁净,大多具有厚实的社会内容。

《藕与莼菜》、《五月卅一日急雨中》、《牵牛花》、《春联儿》等是他散文中各具特色的名篇。

叶圣陶还是中国现代童话创作的拓荒者。

童话集《稻草人》展现了劳动人民的苦难,但有时气氛显得低沉和悲哀,稍后的童话集《古代英雄的石像》着重表现人民群众团结抗暴的集体力量。

他的童话构思新颖独特,描写细腻逼真,富于现实内容。

鲁迅说,叶圣陶的“《稻草人》是给中国的童话开了一条自己创作的路的”(《表·译者的话》)。

叶圣陶从1921年起在上海、杭州、北京等地中学和大学任教。

1923年起从事编辑出版工作,曾任商务印书馆、开明书店编辑,主编过《文学周报》、《小说月报》、《中学生》等多种重要刊物,发现、培养和举荐过巴金、丁玲、戴望舒等作家。

他还出版不少诗集、评论集和论著,编辑过几十种中小学语文教科书。

中华人民共和国成立后致力于文化教育的领导工作,任人民教育出版社社长、教育

部副部长、中央文史馆馆长、全国政协副主席等职。

2019年4月23日。