1-2材料的微观结构基础

- 格式:ppt

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:8

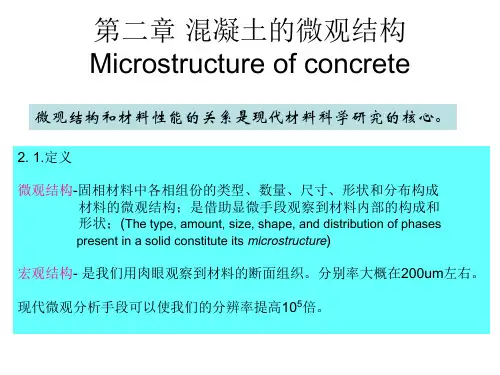

混凝土中微观结构的形成原理一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,其主要成分是水泥、骨料、砂子和水。

混凝土的性能与其微观结构密切相关。

混凝土中的微观结构是由水泥、骨料和水在混凝土中的互相作用而形成的。

因此,混凝土中微观结构的形成原理对混凝土的性能有着至关重要的影响。

二、水泥的化学反应原理水泥是混凝土中的主要胶凝材料,其化学组成主要是硅酸盐和铝酸盐。

水泥的生产过程中,将石灰石、黏土等原料烧制后得到熟料,然后通过研磨熟料得到水泥。

水泥的重要特性是其与水的反应性。

水泥与水反应的主要化学反应式为:CaO·SiO2 + nH2O → CaO·SiO2·nH2OCaO·Al2O3 + nH2O → CaO·Al2O3·nH2O这两个反应式构成了水泥的硅酸盐反应和铝酸盐反应。

硅酸盐反应是水泥的主要反应,它能够产生大量的硬化产物,从而形成混凝土的强度。

铝酸盐反应是副反应,它能够在水泥中形成一些有害的反应产物,从而影响混凝土的性能。

三、水泥的晶体结构和形成原理水泥是一种非晶态物质,但其组成中的硅酸盐和铝酸盐是具有晶体结构的。

水泥中硅酸盐的主要晶体结构是C-S-H凝胶,而铝酸盐的主要晶体结构是钙铝酸盐晶体。

C-S-H凝胶是水泥硬化的主要产物,其化学组成为CaO·SiO2·nH2O。

C-S-H凝胶的形成是由水泥与水反应形成的,其形成原理如下:(1)水泥与水反应,生成的Ca2+离子与SiO4 4-离子结合,形成硅酸钙胶体。

(2)硅酸钙胶体长期在水中磨合,形成C-S-H凝胶。

C-S-H凝胶的形成与水泥中硅酸盐的化学反应相关,其形成过程是一个动态平衡过程,需要在一定的条件下才能实现。

四、骨料在混凝土中的作用原理骨料是混凝土中的主要骨架材料,其种类和大小对混凝土的性能有着重要的影响。

骨料在混凝土中的作用原理包括以下几个方面:(1)骨料的填充作用:骨料可以填充混凝土中水泥胶凝物之间的空隙,增加混凝土的密实度和强度。

材料科学中的微观结构调控材料科学是一门研究物质结构与性质关系的学科,该学科的主要任务是设计、制备和研究具有特定性质的新型材料,为各行各业的应用提供支持。

材料结构是材料性能的基础,而微观结构是材料结构的基础。

因此,在材料研究中,微观结构调控是材料制备和性能控制的重要一环。

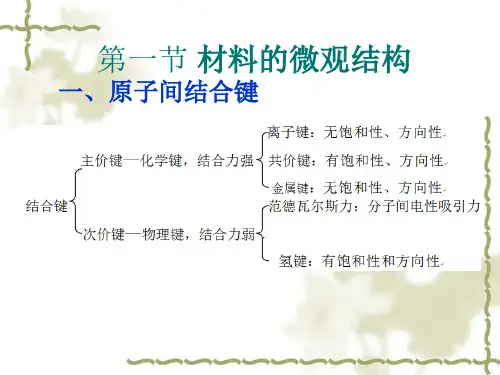

一、微观结构的基本构成与组织形貌材料科学中的微观结构是指材料的最小尺度结构,包括晶体结构、晶界、孪晶、位错、晶格缺陷等组分。

通常在材料分析中采用的常规方法是金相显微镜、扫描电镜、透射电镜等,可以观察到材料的组织形貌、晶体尺寸、成分分布和缺陷类型等。

二、微观结构调控的意义和方法微观结构的改变可以直接影响材料的性能。

因此,微观结构调控是实现材料性能优化和材料标准化的重要一环。

微观结构调控的方法主要包括以下四种。

1.材料组元控制通过控制合金中不同组元的含量和比例等方式,来调整材料的成分,从而实现对材料微观结构的调控。

该方法广泛应用于金属材料、非金属材料和高分子材料等。

2.合金化控制合金化是指将不同物种的单质或合金化合物混合后进行合成。

通过控制合金化过程中的加热、冷却速率等参数,以调整材料的晶体生长行为、晶格缺陷分布和晶界结构,从而实现对微观结构的调控。

3.加工处理控制加工处理是指通过冷、热加工方式,对金属材料进行压缩、滚压、锻造、拉伸等处理,以改变材料的微观结构。

例如,通过改变材料的变形方式、变形量和变形速率等控制参数,调整材料晶粒尺寸、位错密度和晶界特征等,从而改变材料的力学性能。

4.表面处理控制表面处理是通过对材料表面进行物理、化学或生物处理,来改变材料的表面化学组成、形貌、结构和性质。

常见的表面处理方法包括沉积工艺、阳极氧化、离子注入、涂覆等。

三、微观结构调控在材料制备中的应用举例1.金属材料微观结构调控铝合金是应用最广泛的金属结构材料之一。

通过调控合金化处理和冷加工处理控制过程,可以控制铝合金的晶体生长、晶界移动和位错滑移等微观结构演化行为,实现对铝合金基体和孪晶分布、晶粒尺寸和位错密度的调控。

材料力学中的微观结构与性能关系材料力学是研究材料性能与力学行为的科学学科,它涉及到材料的力学性能、结构与组织之间的关系。

微观结构与性能关系是材料力学研究中的一个重要方面,它揭示了材料的性能特征与其微观结构之间的紧密联系。

一、晶体结构对材料性能的影响材料的微观结构主要体现在晶体结构上。

晶体是由原子或分子按照一定的规律排列而成的物质,在材料力学中,晶体结构直接关系到材料的物理性能、力学性质等。

1. 晶体结构的类别晶体结构可以分为金属晶体结构、非金属晶体结构和有机晶体结构等。

金属晶体结构中常见的有面心立方、体心立方和密排六方等;非金属晶体结构中常见的有离子晶体结构和共价晶体结构等。

2. 晶体结构与材料性能晶体结构对材料性能具有重要的影响。

例如,金属晶体结构中金属原子的排列方式决定了其导电性和延展性;离子晶体结构中阳离子和阴离子的排列方式决定了材料的韧性和硬度等。

二、晶界和位错对材料性能的影响晶界和位错是材料的微观缺陷,它们也对材料的性能产生影响。

1. 晶界的作用晶界是相邻晶粒之间的界面,晶界存在于多晶体材料中。

晶界具有阻碍晶体滑移和塑性变形的作用,因此,晶界对于材料的强度和韧性具有重要影响。

2. 位错的作用位错是晶体表面或内部的缺陷线,是晶体中的误配部分。

位错可以增加材料的塑性变形能力,使材料具有更好的韧性和延展性。

三、相变对材料性能的影响相变是材料中晶体结构的变化过程,相变对材料性能具有显著的影响。

1. 固态相变固态相变是材料中晶体结构的变化过程,它表现为晶粒的形貌和尺寸的变化。

固态相变可以显著改变材料的塑性、导电性、热膨胀系数等性能。

2. 相变对材料性能的影响相变可以改变材料的晶体结构和晶粒尺寸,从而影响材料的力学性能、热性能和电性能等。

例如,一些金属材料经过相变后,其硬度和强度会发生变化。

四、微观结构优化对材料性能的改善微观结构优化是为了改善材料的性能而进行的结构调整和设计。

它可以通过改变材料的晶体结构、晶界和位错等来实现。

材料学概论基础知识点总结一、材料学概论概念及发展历程材料学是一门研究材料结构、性能、加工工艺及应用的学科,是现代工程技术和科学研究的基础。

材料学的研究对象主要包括金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料等。

材料学概论是材料学的基础课程,主要介绍材料学的基本概念、发展历程、分类、性能和应用等内容。

材料学的发展可以追溯到古代,人类在生产和生活中使用各种原始材料制作工具、器物、建筑等。

随着工业革命的到来,材料学得到了迅速的发展,尤其是在20世纪以来,材料科学和工程学得到了迅速发展,涌现了一大批优秀的材料科学家和工程师,推动了材料学的发展。

二、材料的分类和基本性能1. 材料的分类材料按其化学成分和组织结构可分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料四大类。

根据材料的性能和用途,还可以进一步细分为结构材料、功能材料和特种材料等。

金属材料是由金属元素组成的材料,具有亲密的金属结合,通常具有优良的导电性、导热性和塑性等特点,广泛应用于工程技术中。

无机非金属材料是由非金属元素或其化合物组成的材料,主要包括陶瓷、硅酸盐、玻璃等,具有高硬度、抗热、抗腐蚀等特点,广泛应用于建筑、电子、化工等领域。

有机高分子材料是由含碳的高分子化合物组成的材料,主要包括塑料、橡胶、纤维等,具有轻质、良好的可塑性和绝缘性能,广泛应用于包装、建筑、医疗、轻工等领域。

复合材料是由两种或两种以上的不同材料组合而成的新材料,具有多种材料的优点,广泛应用于航空航天、汽车、建筑、体育用品等领域。

2. 材料的基本性能材料的性能是材料的重要特征,反映了材料在特定工程条件下的行为。

材料的基本性能包括力学性能、物理性能、化学性能、热性能、电性能等。

力学性能包括强度、硬度、韧性、塑性、抗疲劳性等,是材料抵抗外部力量影响的能力。

物理性能包括密度、导热性、导电性、磁性、光学性能等,是材料与外部物理环境相互作用的特性。

化学性能包括腐蚀性、氧化性、渗透性等,是材料与各种化学介质相互作用的特性。

新材料基础理论的研究和应用自工业化以来,新材料一直是人类工业发展中的关键因素。

随着科技的进步,人们对新材料的需求越来越高,对材料的性能和质量也有着更为严格的要求。

因此,新材料的研究与应用成为现代制造业的一个重要方向。

而新材料的研究与应用则需要建立在基础理论上的坚实基础之上。

一、新材料基础理论的概念新材料的基础理论研究是指对材料的结构、性能和制备、加工等方面的理论研究与探索。

包括材料的微观结构、宏观性能等方面。

而新材料的基础理论研究的目的是为了更好地理解材料的性能和行为,以便开发出具有更优异性能的新材料。

在新材料的研究过程中,基础理论研究是非常重要的一步,它为材料的设计、开发和制造提供了理论基础。

二、新材料基础理论的研究内容1. 材料的结构研究材料的结构研究是新材料基础理论的核心内容之一。

它包括材料的微观结构研究和宏观结构研究。

微观结构研究主要关注材料的原子、分子、晶体等微小结构,以及它们之间的相互作用关系。

而宏观结构研究则关注材料的大尺度结构,如晶粒尺寸、晶界、缺陷、孪生等。

2. 材料的性能研究材料的性能研究是指对材料的物理、化学和力学性质等方面的研究。

它包括材料的导电性、热导率、硬度、强度等。

这些性能决定了材料在实际应用中的表现。

3. 材料的制备与加工研究材料的制备与加工研究是指对材料的制备、加工过程和方法的研究。

制备研究主要关注材料的合成、成型等过程;而加工研究则涉及材料加工的机制、方法、技术等方面。

三、新材料基础理论的意义新材料基础理论的研究对新材料的发展和应用具有重要意义。

具体有以下几点:1. 帮助优化和设计新材料新材料基础理论研究可以帮助研发人员更好地理解材料的性能和作用机制,从而建立起一个更为完善和准确的材料知识体系,为新材料的设计和制备提供理论指导。

2. 推动材料科学的发展新材料基础理论研究是材料科学研究的基础。

它可以推动整个材料科学的发展,促进不同材料产业的交叉和融合,以实现各自的独特优势和价值。

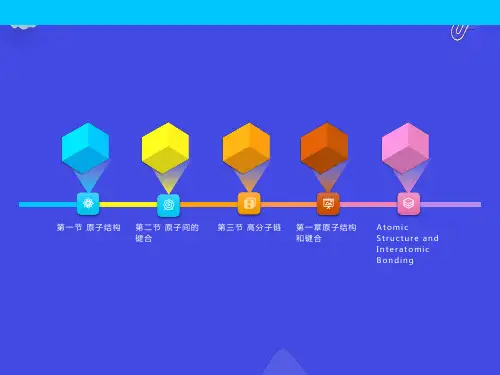

《材料科学基础》教学大纲四年制本科材料科学与工程专业用80 学时 4 学分一、课程性质和任务《材料科学基础》是材料科学方法与工程专业一级学科公共主干课,是介于一般基础课与专业课之间的专业基础课。

本课程将系统全面介绍材料科学的基础理论知识,诸如固体材料的结合键,材料的结构与性能,材料中的扩散,材料的相变,材料的塑性变形与强化,以及材料科学研究方法等,将金属材料、无机非金属材料、聚合物材料紧密地结合在一起,使学生更好地把握材料的属性,熟悉材料的共性,为后继课程的学习、进一步深造和从事科技工作奠定基础。

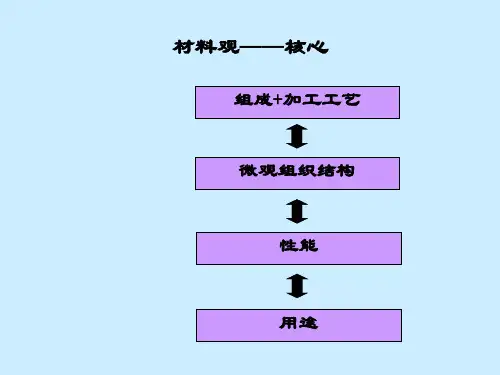

二、课程学习的目标和基本要求:1.对能力培养的要求通过学习,要求学生掌握材料组织结构—成分—工艺—性能相互关系的基本规律和基本理论,深入理解材料组织结构—成分—工艺—性能相互关系,培养学生应用所学的知识,分析、解决材料研究、开发和使用中实际问题的能力。

初步掌握材料科学研究的思路和方法,为后续课程的学习和进一步深造奠定理论基础。

2 .课程的重点和难点本课程重点是料组织结构—成分—工艺—性能相互关系的基本规律和基本理论,如材料结构与缺陷,材料凝固与相图,塑性变形与强韧化等,并能应用所学的理论分析和解决实际问题。

难点是材料结构,位错理论,合金凝固,二元相图,三元相图,材料强韧化,晶体塑性变形等,3 .先修课程及基本要求无机化学、物理化学、材料力学三、课程内容及学时分配•教学基本内容第一章材料的结构( 22 学时)1.1 晶体学基础1.2 常见的晶体结构1.3 固溶体的晶体结构1.4 金属间化合物的晶体结构1.5 硅酸盐结构1.6 非晶态固体结构1.7固体的电子能带结构理论1.8 团簇与纳米材料结构1.9 准晶结构本章重点:•结晶学基础知识 (晶体的概念与性质、晶体宏观对称要素、晶体定向、•单位平行六面体的划分、配位数与配位多面体的概念、鲍林规则 )。

•常见材料的结构理论与模型(常见无机化合物的晶体结构、硅酸盐晶体结构分类及特征、固溶体晶体结构类型及影响因素、缺陷化学反应表示法、金属间化合物的结构类型及影响因素,玻璃的结构)。

混凝土微观结构与性能分析一、前言混凝土是一种由水泥、砂、石子和水等材料混合制成的人造材料,广泛应用于建筑、基础设施、道路、桥梁等建筑工程中。

混凝土的性能取决于其微观结构,因此深入了解混凝土微观结构与性能的关系对于提高混凝土的性能和应用效果具有重要意义。

本文将从混凝土的组成和微观结构入手,探讨混凝土的物理性能和力学性能,并分析影响混凝土性能的因素。

二、混凝土的组成和微观结构混凝土的组成主要包括水泥、骨料、砂子和水等几种材料。

水泥是混凝土的主要胶凝材料,骨料是混凝土的主要骨架材料,砂子和水是混凝土的辅助材料。

混凝土的微观结构主要包括水泥石、骨料和孔隙等三个部分。

水泥石是混凝土中占据主导地位的部分,它是由水泥和水反应形成的胶状物质,具有较好的粘着性、强度和耐久性。

骨料是混凝土中的骨架材料,它是由石子、卵石、玻璃等材料组成的。

孔隙是混凝土中的空隙,它对混凝土的性能有着重要的影响,孔隙率越大,混凝土的强度和耐久性就越差。

三、混凝土的物理性能1. 密度混凝土的密度与其组成和制作工艺有关。

一般情况下,混凝土的密度在2.0~2.5 g/cm³之间。

密度越大,混凝土的强度和耐久性就越好。

2. 吸水性混凝土的吸水性是指混凝土在一定时间内吸收水分的能力。

混凝土吸水性的大小与孔隙率和孔径大小有关。

孔隙率越大,混凝土的吸水性就越强。

因此,为了提高混凝土的耐久性,应尽量减少混凝土中的孔隙率。

3. 热膨胀系数混凝土的热膨胀系数是指混凝土在温度变化时,单位温度下长度或体积的变化量。

混凝土的热膨胀系数较小,温度变化时,混凝土的收缩和膨胀也就较小,从而保证了混凝土的稳定性。

四、混凝土的力学性能1. 压缩强度混凝土的压缩强度是指在压力作用下混凝土的破坏强度。

混凝土的压缩强度与其组成、制作工艺、养护等因素有关。

一般情况下,混凝土的28天抗压强度在20~50 MPa之间。

2. 抗拉强度混凝土的抗拉强度是指在拉力作用下混凝土的破坏强度。

微观材料结构的原位研究方法在材料科学领域中,对材料内部微观结构的研究一直是一个备受关注的问题。

材料的性能往往与其微观结构息息相关,而对这一方面进行深入的探究可以为我们提供更加精准和高效的材料设计手段。

而微观结构的研究需要通过一系列的原位研究方法来完成,这些方法在材料研究中扮演着至关重要的角色。

原位研究方法是指在实验过程中保持材料处于其本来的状态,从而可以直观地观测到材料内部的微观结构,这与传统的终末分析方法有很大的不同。

原位研究方法主要有以下几个:1. 同步辐射技术同步辐射技术是一种以同步辐射光源为基础的实验室工具,它可以用于研究材料内部结构的变化。

在同步辐射实验中,光源会产生高强度的X射线或者中子束,这些射线可以穿透材料,同时探测器可以测量出从材料中散射出来的射线。

这样就可以得到关于材料内部结构的信息,同时也可以对材料进行原位变形和观测。

2. 原位电镜技术电子显微镜是一种高分辨率的成像工具,其能够探测出非常微小的物体和局部变化,并且还可以在实验过程中进行原位变形和观测。

电镜实验可以提供材料内部结构和微观变化的非常详尽的信息,包括晶体接口、位错、晶体缺陷、相变、溶解等等。

3. 原位拉伸实验技术材料在外力导致的拉伸、压缩或弯曲过程中,其内部结构和质量属性发生的很大变化,而原位拉伸实验技术可以让材料在保持原始结构的情况下进行变形,并且观测相应的变形行为。

这种方法适用于研究材料的力学和热力学性质,包括弹性、塑性、疲劳、断裂等等。

4. 原位X射线研究技术X射线技术一直是非常有效的材料研究工具之一,而原位X射线研究技术则更加强调在材料原始状态下,对材料结构和性质的变化进行实时观测。

这种方法可以应用于研究多种体系,包括钢铁、钛合金、金属间化合物、金属-半导体复合材料、电池材料、复合材料和生物材料等等。

原位研究方法的发展使得我们可以直接观测到材料内部的微观结构变化和相应的性能变化,这让我们有更多机会在微观层面上理解材料本质和性能。

材料的宏微观结构分析及其性能研究材料科学是一个跨学科的领域,涵盖了物理、化学、材料工程等多个学科。

在材料科学中,材料的宏微观结构分析及其性能研究是非常重要的一部分。

通过对材料的宏微观结构进行分析,可以深入了解材料的内在属性,为材料的性能研究提供基础。

1. 材料的宏观结构材料的宏观结构指的是材料的外部形态和组成,即材料的形状、尺寸以及化学成分等。

不同的材料具有不同的宏观结构,这也影响了材料的性能表现。

例如,金属材料的外观可以是块状、棒状、板状等,而非金属材料的外观可以是薄膜、纤维等。

此外,材料的化学成分也会影响材料的宏观结构和性能,例如,不同的合金可以具有不同的强度、硬度、耐腐蚀性等。

2. 材料的微观结构除了宏观结构外,材料的微观结构也非常重要。

材料的微观结构指的是材料的组成单元和排列方式等,主要包括晶体结构、晶粒大小、相成分等。

不同的材料具有不同的晶体结构,例如,金属材料的晶体结构可以是面心立方体、体心立方体等。

在晶体结构内部,也可以存在着不同的晶粒大小和相成分。

这些微观结构的不同也会影响材料的力学性能、电学性能、热学性能等。

3. 宏微观结构的相互关系材料的宏微观结构相互影响,它们之间的相互关系也十分密切。

例如,材料的宏观结构可以影响材料的微观结构,例如,加工过程会改变材料的晶粒大小和相成分等。

而材料的微观结构也可以影响材料的宏观性能,例如,晶粒大小和相成分的变化会影响材料的强度、硬度、韧性等。

因此,通过对材料的宏微观结构进行深入的分析,可以更好地理解材料的性能表现,并为改进材料的性能提供方法和思路。

4. 材料性能研究材料性能研究是材料科学的重要方向之一,其目的是了解材料的性能表现,并提出改进材料性能的方法。

在材料性能研究中,宏微观结构的分析是非常重要的一步。

通过对材料宏微观结构的分析与性能测试数据的对比,可以深入了解材料的内在特性,为材料性能的改进提供方向。

总之,材料的宏微观结构分析及其性能研究是材料科学不可或缺的一部分。

微观结构的探索及其应用在物质科学领域中,微观结构是研究物质内部构成的基本单位,包括原子、分子和各种晶格之间的相对位置关系,为我们更好地理解和掌握物质特性提供了重要的参考。

在这篇文章中,我们将探讨微观结构的相关内涵,并在此基础上深入探究其实际应用。

一、微观结构的定义和内涵微观结构指的是物质的内部微观构成及其组织形态。

物质的内部微观构成是指物质最基本的构成单位,如原子、分子等;而物质的组织形态则是这些构成单位的空间排列方式。

物质中的原子与分子之间存在着化学键和相互作用力,这些力使得原子和分子间有规律的排列方式。

例如,晶体是一种具有高度有序结构的物质,其中的原子或分子排列方式有规律且重复,呈现出一定的对称性。

与此不同,非晶体则指的是一种无序物质,其中的原子或分子排列方式没有明显规律性。

二、微观结构的研究方法微观结构的研究方法主要包括X射线衍射技术、电子探针技术、核磁共振技术、扫描电子显微镜等。

这些技术不仅可以对物质的组成和微观结构进行探究,还可以对物质的物理、化学特性进行研究。

其中,X射线衍射技术是基于X射线与物质相互作用的原理,通过测量 X 射线的散射方式和强度,确定物质的结构和晶体学性质。

而电子探针技术的原理是利用高能电子与样品相互作用,得到物质的表面形貌、组成和结构等信息。

核磁共振技术则利用核磁共振现象,探测样品内部原子的位置和联系。

扫描电子显微镜则是观察微小物体表面形貌和微观结构的有效方法。

三、微观结构在材料科学中的应用微观结构在材料科学中具有重要的应用价值。

通过对材料微观结构的研究,可以对材料的物理、化学、力学等特性进行优化和改进,从而得到更好的应用性能。

以下是一些典型的例子。

1. 颗粒的物理性质颗粒是一种具有可压缩性和流动性质的微观结构单位,广泛应用于粉末材料中。

颗粒的组合方式会影响它的致密度、流动性和气散性等特性。

因此,粉末冶金领域通过对颗粒的形状、大小、分布等微观结构特征的优化,提高了金属材料的力学性能和加工性能。

混凝土的微观结构与宏观性能混凝土是一种由水泥、骨料、水和适量的掺合料按一定比例混合而成的人造材料,被广泛应用于建筑领域。

混凝土的性能直接影响着结构的安全性和使用寿命。

混凝土的微观结构与宏观性能之间存在着密切的关系,本文将介绍混凝土的微观结构以及与之相对应的宏观性能。

一、混凝土的微观结构1. 水泥砂浆基体:水泥砂浆是混凝土的基础材料,由水泥和细骨料(砂)以及适量的水按一定比例混合而成。

水泥颗粒与细骨料颗粒通过水的作用结合在一起,形成了水泥砂浆基体。

2. 骨料:骨料是混凝土中的填充物,可以分为粗骨料和细骨料。

粗骨料主要由碎石、卵石等颗粒较大的材料组成,而细骨料主要由砂、石粉等颗粒较小的材料组成。

骨料的选择和颗粒大小对混凝土的性能有着重要影响。

3. 水泥石胶:水泥石胶是水泥与水反应生成的胶体物质,它填充了骨料颗粒之间的空隙,使得混凝土具有一定的强度和稳定性。

水泥石胶的形成与水泥水化反应密切相关。

4. 孔隙:混凝土中存在各种孔隙,如毛细孔、空隙、粗石间隙等。

这些孔隙的存在会导致混凝土的强度降低,同时也会影响混凝土的渗透性和耐久性。

二、混凝土的宏观性能1. 强度:混凝土的强度是指其承受外力时的抗压能力。

混凝土的强度取决于水泥砂浆基体的强度以及骨料的选择和配合比。

同时,孔隙的存在也会对混凝土的强度造成负面影响。

2. 可塑性:混凝土的可塑性是指其在受力作用下的变形能力。

正常情况下,混凝土可以被塑性变形而不发生断裂。

可塑性能够保证混凝土在施工中能够顺利浇筑成型,并能满足不同形状的结构需求。

3. 耐久性:混凝土的耐久性是指其在不同环境条件下长期使用时的稳定性和抗侵蚀能力。

混凝土的耐久性受到多种因素的影响,包括骨料的选择、水泥石胶的质量、孔隙结构以及外界环境因素等。

4. 密实性:混凝土的密实性是指其内部孔隙的分布和大小程度。

密实性的好坏对混凝土的强度、耐久性和渗透性等性能都有着直接影响。

较高的密实性可以减少孔隙的存在,提高混凝土的整体性能。