《中医方剂学》学习笔记:和解少阳之小柴胡汤

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:6

名医论方一、和解少阳小柴胡汤金·成无己:伤寒邪气在表者,必渍形以为汗;邪气在里者,必荡涤以为利;其于不外不内,半表半里,既非发汗之所宜,又非吐下之所对,是当和解则可矣。

小柴胡汤为和解表里之剂也。

柴胡味苦平微寒,黄芩味苦寒。

《内经》曰:热淫于内,以苦发之。

邪的半表半里,则半成热矣,热气内传,攻之不可,则迎而夺之,必先散热,是以苦寒为主,故以柴胡为君,黄芩为臣,以成彻热发表之剂。

人参味甘温,甘草味甘平。

邪气传里,则里气不治,甘以缓之,是以甘物为之助,故用人参、甘草为佐,以扶正气而复之也。

半夏味辛微温,邪初入里,则里气逆,辛以散之,是以辛物为之助,故用半夏为佐,以顺逆气而散邪也。

里气平正,则邪气不得深入,是以三味佐柴胡以和里。

生姜味辛温,大枣味甘温。

《内经》曰:辛甘发散为阳。

表邪未已,迤逦①内传,既未作实,宜当两解,其在外者,必以辛甘之物发散,故生姜、大枣为使,辅柴胡以和表。

七物相合,两解之剂当矣。

邪气自表未敛为实,乘虚而凑,则所传不一,故有增损以御之。

胸中烦而不呕,去半夏、人参,加栝楼实。

烦者,热也;呕者,气逆也。

胸中烦而不呕,则热聚而气不逆,邪气欲渐成实也。

人参味甘为补剂,去之使不助热也;半夏味辛为散剂,去之以无气逆也。

栝楼实味苦寒,除热必以寒,泄热必以苦,加栝楼实以通胸中郁热。

若渴者,去半夏,加人参、栝楼根。

津液不足则渴,半夏味辛性燥,渗津液物也,去之则津液易复。

人参味甘而润,栝楼根味苦而坚,坚润相合,津液生而渴自己。

若腹中痛者,去黄芩,加芍药。

宜通而塞为痛,邪气入里,里气不足,寒气壅之,则腹中痛。

黄芩味苦寒,苦性坚而寒中,去之则中气易和;芍药味酸苦微寒,酸性泄而利中,加之则里气得通而痛自己。

若胁下痞硬,去大枣,加牡蛎。

《内经》曰:甘者令人中满。

大枣甘温,去之则硬寝散;咸以软之,牡蛎味酸咸寒,加之则痞者消而硬者软。

若心下悸,小便不利者,去黄芩,加茯苓。

心下悸,小便不利,不蓄而不行也。

《内经》曰:肾欲坚,急食苦以坚之。

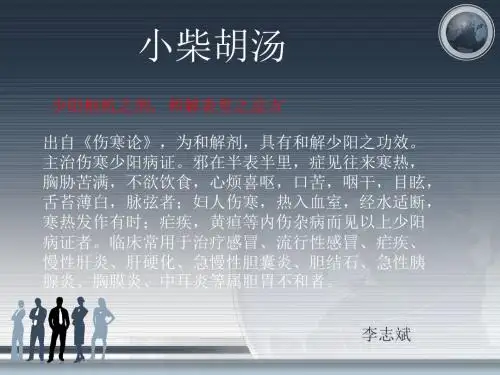

国医经典解读第4讲:和解少阳千古名方小柴胡汤小柴胡汤在仲景方中是一个疗效显著、使用范围极为广泛的方剂,后人对此评价很高,小柴胡汤是一外可清热散邪、益气解表,内可调理肝脾、和解少阳、清化湿热、调和阴阳的方剂。

以小柴胡汤为主方加减,治疗内伤外感各种疑难杂症,每获奇效;小柴胡汤是解热剂,发热性的疾病,包括呼吸性疾病,外感热病、风温、瘟疫、湿温、是老人感冒良方、慢性支气管炎、肺结核、过敏疾病、各种淋巴疾病、免疫系统疾病、节律性疾病、头痛(属少阳经);坐骨神经痛(属少阳经部位者)、胁痛、月经不调等等功效独特。

现代医学界对于小柴胡汤之应用与研究,更加深入广泛,几乎遍及内、外、妇、儿、五官、神经等各科领域,应用病症亦日见其多,《皇汉医学》曾曰:“凡气管炎、百日咳、肺结核、肋膜炎、疟疾、肝脏病、肾脏肾盂炎症、妇人病等悉能治之;家常语言破译少阳和半表半里的真相;张仲景用药规范;《伤寒论》的原文解析小柴胡汤七个主要症状背后的脏腑运作机制!视频精彩解读:少阳病的经络脏腑用六经藏象系统讲清楚什么是少阳?少阳的阳气就是相火,胆所藏的相火,我们说五脏六腑的阳气都叫火,除了心中的阳气我们叫君火之外,其它脏器的阳气我们都叫相火,在三阳中它的阳气的量最小、最弱,叫一阳,叫小阳,后世医家把它叫幼阳、稚阳、如日初出,但是却是蒸蒸日上,就像小孩一样,它作用部位却是全身的。

少阳所寄的相火对五脏六腑的新陈代谢都有促进和调节、温煦和长养的作用。

《黄帝内经》里有一句话叫做“凡十一脏,取决于胆也”我们谈少阳病的病变部位。

从《伤寒论》的原文来看,少阳病涉及到了足少阳胆经,涉及到了足少阳胆腑,涉及到了手少阳三焦。

从经脉的角度来讲,我们主要讲的是足少阳胆经,足少阳胆经循于人体的头身两侧,头的一侧,身的一侧,胸胁部,这都是少阳所主。

偏头痛,胸胁疼痛,这就属于少阳所过的部位,足少阳的经别,它的循行特点是入下胁,布胸腔,过心脏,所以少阳病才有心烦喜呕、胸胁苦满,由于足少阳经别过心脏的缘故。

《中医方剂学》学习笔记:和解少阳之小柴胡汤小柴胡汤和解供,半夏人参甘草从。

更用黄苓加姜枣,少阳百病此为宗。

组成:柴胡八两,半夏半升,人参、甘草、黄苓、生姜各三两,大枣十二枚。

主治:治一切往来寒热,胸满胁痛,心烦喜呕,口苦耳聋,咳渴悸利,半表半里之证。

属少阳经者,但见一症即是,不必悉具。

胆府清净,无出无入,经在半表半里,法宜和解。

柴胡升阳达表,黄苓退热和阴,半夏祛痰散逆,参、草辅正补中,使邪不得复传入里也。

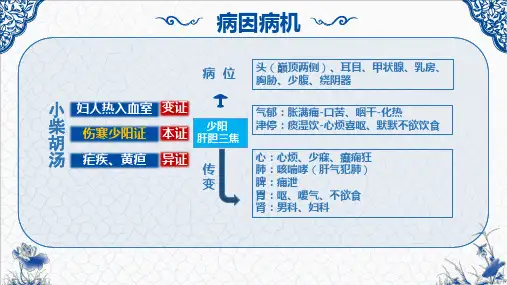

小柴胡汤的病机:它从主治来讲,有四个症是最重要的,往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕,这几个症充分体现出邪在少阳特点,胆胃不和的特点。

所以小柴胡汤证的病机归纳,往往讲两条,一个是邪聚少阳,一个是胆胃不和。

《伤寒论》上讲到小柴胡汤病机时候提到,血弱气尽,騰理开,这主要指的已经有一定正气损伤了。

騰理,体表表气不足不能御邪了,邪气因入,因者顺也,那病邪趁势,趁血弱气尽,趁势入里了。

与正气相搏,邪正相争居于胁下,邪正相争于半表半里这个部位。

那正邪分争,在这个特定部位正邪分争是造成寒热往来这种特殊热型的一个基础。

因为在这个地方,那正气略有损伤,不能够像体表一样的持续抗邪,邪正相争就发热;正气退缩,那就邪正脱离接触,不发热,不能温煦体表,反而畏寒。

因此造成发热、畏寒,它是往来交作了,就是往来寒热。

所以这一段描述实际上就是描述邪正相争在半表半里阶段的特殊热型。

那由于少阳三焦,手足少阳经气相通,那涉及到半里有热,影响到胆热。

所以发生胆热犯胃,胆胃不和,胆胃之气上逆。

内热发生可以引起心烦,喜呕是胆胃之气上逆,喜呕、口苦,胆热循经上炎,可以咽干目眩。

作为肝胆疏泄之气,经气不利,疏泄受影响,可以默默,神情默默,抑郁不舒,神情默默,胆胃不和那不欲饮食。

所以从小柴胡汤证的主治来看,它反应出来的正邪分争,气机阻滞,胆热上犯,以及胆胃不和。

所以从这个表现来归纳它是属于邪聚少阳特殊这个病位,弓I起脏腑的之间关系,胆胃不和。

![小柴胡汤[一种和解少阳的中医方剂]](https://uimg.taocdn.com/2215b1292379168884868762caaedd3383c4b5ac.webp)

小柴胡汤[一种和解少阳的中医方剂]2、本方加陈皮、芍药,名柴胡双解散,治同。

3、本方加芒硝,名柴胡加芒硝汤。

4、本方加桂枝,名柴胡加桂枝汤,治伤寒六、七日,发热,微恶寒,支节烦痛,微呕,心下支结。

外证未去者。

5、本方除黄芩、甘草,加桂枝、茯苓、龙骨、牡蛎、铅丹、大黄,名柴胡加龙骨牡蛎汤,治伤寒八、九日下之,胸满烦惊,小便不利,谵语,身重不可转侧。

6、本方去半夏、人参、姜、枣,加桂枝、干姜,花粉、牡蛎,名柴胡桂枝干姜汤,治伤寒汗下后,胸满,微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者。

亦治疟发寒多热少,或但寒不热。

7、本方去半夏,加花粉,名柴胡去半夏加栝蒌根汤,治往来寒热而渴,及劳疟。

8、本方去柴胡、黄芩,加厚朴,名厚朴生姜半夏甘草人参汤,治发汗后腹胀满者。

9、本方除半夏,加当归、白芍、大黄,名柴胡饮子,治肌热蒸热积热,汗后余热,脉洪实弦数。

亦治疟疾。

10、本方加羌活、防风,名柴胡羌活汤,治瘟疫少阳证。

11、本方加桔梗,名柴胡桔梗汤,治春嗽。

12、本方合平胃散,名柴平汤,治湿疟身痛,身重。

13、本方加青黛、姜汁糊丸,名清镇丸,治呕吐脉弦头痛及热嗽。

14、本方一分,加四物二分,名柴胡四物汤,治妇人日久虚劳,微有寒热。

15、本方与四物各半,名调经汤。

16、腹中痛,本方加芍药,去黄芩;咳者,本方加五味子,干姜,去人参,大枣,生姜。

方解小柴胡汤少阳经病证表现为三焦经以及胆经的病证。

少阳病证,邪不在表,也不在里,汗、吐、下三法均不适宜,只有采用和解方法。

本方中柴胡透解邪热,疏达经气;黄芩清泄邪热;法夏和胃降逆;人参、炙甘草扶助正气,抵抗病邪;生姜、大枣和胃气,生津。

使用以上方剂后,可使邪气得解,少阳得和,上焦得通,津液得下,胃气得和,有汗出热解之功效。

胆为清净之府,无出无入,其经在半表半里,不可汗吐下,法宜和解。

邪入本经,乃由表而将至里,当彻热发表,迎而夺之,勿令传太阴。

柴胡味苦微寒,少阳主药,以升阳达表为君。

注:本文根据全国中医药行业高等教育〝十二五〞规划教材(方剂学)、全国中医药行业高等教育十三五规划本科教材(方剂学)及本人课堂笔记综合整理而成,有助于中药类(士、师)、中医执业(助理)医师、中医中药类研究生考试等多门学科复习使用。

方剂学笔记总结第一章解表剂1、麻黄汤:发汗解表,宣肺平喘。

外感风寒表实证。

2、桂枝汤:解肌发表,调和营卫。

外感风寒表虚证。

3、小青龙汤:解表散寒,温肺化饮。

外寒里饮证。

4、九味羌活汤:发汗祛湿,兼清里热。

外感风寒湿邪,内有蕴热证。

川芎治少阳厥阴头痛,细辛少阴,白芷阳明。

分经论治。

5、银翘散:辛凉透表,清热解毒。

温病初起。

荆芥穗、淡豆豉去幸存用。

6、桑菊饮:疏风清热,宣肺止咳。

7、麻黄杏仁甘草石膏汤:辛凉疏表,清肺平喘。

外感风邪,邪热壅肺证。

石膏倍于麻黄。

8、败毒散:散寒祛湿,益气解表。

气虚,外感风寒湿表证。

憎寒壮热。

生痰之源-茯苓,贮痰之器-前胡,气顺痰消-桔梗+枳壳。

人参亦属佐药,一助正气鼓邪外出,并寓防邪复入;二则令全方散中有补,不致耗伤真元。

喻嘉言用本方治疗外邪陷里而成之痢疾,逆流挽舟。

9、再造散:助阳益气,散寒解表。

阳气虚弱,外感风寒。

黄芪、人参为君药。

煨生姜温胃,大枣滋脾,合以升腾脾胃生发之气,调和营卫而助汗出,是佐使之品。

10、加减葳蕤汤:素体阴虚,外感风热证。

薄荷辛凉,归肝肺经,“为温病宜汗解者之要药”,用以疏散风热,清利咽喉,和葳蕤共为君药。

11、加味香苏散:发汗解表,理气解郁。

外感风寒,兼有气滞证。

不仅四时感冒者可服,妇女经期感冒风寒者亦可服。

12、正柴胡饮:(柴胡、陈皮、防风、白芍、甘草、生姜)解表散寒。

外感风寒轻证。

本方常用于感冒、流行性感冒、疟疾初起及妇女经期、妊娠、产后感冒等外感风寒而气血不虚者。

13、升麻葛根汤:(升麻、赤芍、炙甘草、葛根)解肌透疹。

麻疹初起。

赤芍清热凉血之中兼能活血,解血络热毒。

14、柴葛解肌汤:解肌清热。

外感风寒,郁而化热证。

25、少阳病基础方:小柴胡汤少阳病基础方:小柴胡汤少阳病基础方:小柴胡汤是中医药学中一种重要的方剂,它由多种药物配伍而成,具有独特的药性和功效。

在中药方剂中,君臣佐使药的配伍非常重要,它们共同发挥作用,以达到治疗疾病的目的。

小柴胡汤方剂中的君臣佐使药分别是柴胡、黄芩、半夏和生姜。

君药柴胡具有解表和调理气机的作用,能够平肝熄风,解郁开窍;臣药黄芩则具有清热解毒的功效,可以清热泻火,凉血解毒;佐药半夏则能够降逆止呕,化痰止咳;使药生姜则能够温中散寒,解表解表。

这四味药物配伍在一起,相互协同,形成了小柴胡汤方剂的特殊功效。

根据药性归经,柴胡归于少阳经,黄芩归于胆经,半夏归于脾经,生姜归于阳明经。

这些药物的配伍,能够调和少阳、胆、脾、阳明等经络,达到平衡气血、调理阴阳的作用。

小柴胡汤方剂在临床上主要用于治疗少阳病的病症。

少阳病是中医学中的一种病证,主要表现为头痛、发热、恶心呕吐、口苦口干、咽喉不适等症状。

小柴胡汤方剂能够疏肝解郁,调理气机,从而缓解这些症状,达到治疗的效果。

在辩证施治方面,小柴胡汤方剂主要根据八纲辩证和六经辩证医理进行运用。

八纲辩证是中医诊断的基本方法之一,它分为表里、寒热、虚实、阴阳四个方面,通过观察病人的症状和体征,确定病证的性质,进而选择相应的方剂进行治疗。

六经辩证则是根据病人的病情和病位,结合六经理论,选择相应的方剂进行治疗。

中药方剂中药物君臣佐使的配伍是非常重要的。

君药起到主导作用,臣药起到辅助作用,佐药起到增强作用,使药起到调和作用。

君臣佐使的合理搭配,可以发挥药物的最大功效,提高治疗效果。

因此,在使用中药方剂时,医生需要根据病情和病证,合理选择药物,并注意药物的配伍关系,以达到最佳的治疗效果。

综上所述,小柴胡汤方剂中的君臣佐使药在治疗少阳病中起着重要的作用。

它们通过协同配伍,发挥各自的药性和功效,调理气机,平衡阴阳,从而达到治疗疾病的目的。

在临床应用中,医生需要根据具体病情,合理运用这些药物,以取得最佳的疗效。

第49讲:《小柴胡汤》的适应证(2)大家好,我们上课。

我们上一次课主要讲了《小柴胡汤》的适应证之一,第96条。

第96条讲得是少阳经腑受邪、枢机不利而出现的一组证候,它以往来寒热、胸胁苦满、嘿嘿不欲饮食、心烦喜呕为主证。

如果我们要把在少阳病篇提纲证所说的口苦、咽干、目眩结合起来的话,这就是少阳病的七个主证:“口苦、咽干、目眩、往来寒热、胸胁苦满、嘿嘿不欲饮食、心烦喜呕”。

再加上我们前面提到的脉弦细,它是少阳病的主脉。

这七个主要症状,和一个主脉,我们应当把它的症状表现,把它的每个症状的病机,都应当娴熟于胸中,都应当很好的掌握。

少阳枢机不利,使用的治疗方剂是《小柴胡汤》《小柴胡汤》这张方子,是七个药所组成的。

柴胡和黄芩,柴胡解经邪,黄芩清腑热,针对了少阳病经腑同病的第一个特点。

柴胡疏气郁,黄芩清胆热,针对了少阳病容易气郁、容易化火的第二个特点。

所以柴胡和黄芩这两个药是《小柴胡汤》中的,最主要的一组配伍。

01.40,至于半夏和生姜,它们的作用有三点,第一点这两个药都是辛味的,辛可以散,助柴胡以疏通少阳气机的郁结。

第二个功能,这两个药都是化痰、消饮、去水的,针对了少阳病三焦水道失调以后,容易化饮、生痰、生水的这样病理的特点。

然后半夏和生姜还有和胃降逆止呕的作用,针对少阳病胆热最容易犯胃,胆热犯胃,胃气上逆就出现了喜呕、多呕、善呕这样的症状。

可见第二组药在治疗少阳病的过程中,也是非常重要的。

第三组药是人参、甘草、大枣,说它是半个《理中汤》也可以,说是半个《四君子汤》也行,在治疗发热性疾病的时候,用上三个补气的药,它的作用,一是助少阳正气以袪邪,因为我们说了少阳是个小阳,是不弱阳,少阳阳气抗邪的能力不足,所以在三个补气的药,在柴胡的带领下可以助少阳正气以袪邪。

另外在《金匮要略》里、《难经》里都有“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”这样的话。

少阳之邪不解,少阳阳气又比较弱小,邪气很可能由阳入阴,而少阳传入太阴。

所以在《小柴胡汤》这张方子之中用了三个补气的药,也有补太阴脾气,防止邪气内传太阴的这种预防作用。

《中医方剂学》学习笔记:和解少阳之大柴胡汤大柴胡汤用大黄,枳实苓夏白芍将。

煎加姜枣表兼里,妙法内攻并外攘。

柴胡(加)芒硝义亦尔,仍有桂枝(加)大黄汤。

组成:柴胡(12克)黄芩(9克)芍药(9克)半夏(9克)生姜(15克)枳实(9克)大枣(4枚)大黄(6克)柴胡八两,大表证未除,里证又急者。

柴胡解表,大黄、枳实攻里,黄芩清热,芍药敛阴、半夏和胃止呕,姜、枣调和营卫。

(按∶本方、次方治少阳阳明,后方治太阴阳明,为不同。

)小柴胡汤加芒硝六两,仲景。

仲景桂枝汤内加大黄一两,芍药三两,治太阳误下,转属太阴,大实痛者。

小柴胡汤的性质既是常用方,同时又是一种和解少阳的代表方,比较标准的和法的代表方。

而大柴胡汤不同,它是个典型的常用方,涉及到的可以临床用的病种很多。

从主治证候来看,它是一个阳明腑实证和邪聚少阳证,也就是具体讲承气证和小柴胡证的结合。

单从主治来讲,它是两个证的结合,两小加起来等于一个大,这样把握它。

小柴胡汤证加小承气汤证,因为热实互结并不重。

那从小柴胡汤证来讲,往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,默默不欲饮食,小柴胡汤证。

到这里开始有变化,为什么呢?由于小柴胡汤证本身有胆胃不和,有胆热犯胃的,胃气就上逆,就有心烦喜呕。

这里呕不止是由于它又加上阳明腑实,有一定程度的热实互结。

所以它的胃气上逆要比小柴胡证要重,它就呕不止。

从主治证候上,《伤寒论》写的郁郁微烦,郁郁是一种持续貌,就是持续的。

在小柴胡证里边,心烦,胆热上犯可以扰乱心神,所以他可以心烦喜呕,有心烦。

这个郁郁微烦,郁郁是一个持续的,这种心烦要比小柴胡证心烦重,持续。

郁郁微烦,他心下、胸胁,包括胃脘不是仅仅苦满胀闷,而是心下有满痛,为什么?胃脘气机阻滞更重了,有这种热实互结,有阳明证,有这个。

大便不解,那就是说热实互结在内。

协热下利,又是一种情况,是热邪有热实互结,热邪逼迫津液下泄,有协热利。

所以舌正黄,里热重,为什么有半表半里证呢?再加上小承气证的热实互结,所以里热重,脉就弦数有力。

倪海厦小柴胡汤讲解【原创实用版】目录1.倪海厦小柴胡汤的背景和意义2.小柴胡汤的组成和功效3.倪海厦对小柴胡汤的讲解4.小柴胡汤的应用和注意事项正文倪海厦小柴胡汤讲解一、倪海厦小柴胡汤的背景和意义倪海厦小柴胡汤是中医经典《伤寒论》中的一个著名方剂,由东汉末年著名医学家张仲景所创立。

小柴胡汤具有解表和里、和解少阳的作用,是治疗伤寒、温病、疫病等外感病邪的重要方剂。

在现代中医临床中,小柴胡汤仍具有广泛的应用价值。

二、小柴胡汤的组成和功效小柴胡汤主要由以下几味药组成:柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、炙甘草、大枣。

这些药材相互配合,共同发挥解表和里、和解少阳的作用。

具体来说,柴胡具有解表祛邪、升阳举陷的功效;黄芩能清热燥湿、泻火解毒;半夏可燥湿化痰、降逆止呕;生姜具有发汗解表、温中散寒的作用;人参、炙甘草和大枣则有益气养阴、调和诸药的效果。

三、倪海厦对小柴胡汤的讲解倪海厦在讲解小柴胡汤时,强调了以下几个方面:1.病机:小柴胡汤适用于少阳病邪所致的病症,如寒热往来、胸胁苦满等。

少阳病邪的特点是邪气在表里之间,阻滞气机,导致脏腑功能失调。

2.辨证:运用小柴胡汤需准确把握病机,进行辨证论治。

要注意观察病人的症状、舌象、脉象等方面,确保诊断准确。

3.加减:根据病人的具体病情,可以对小柴胡汤进行适当的加减。

如兼有里实热证者,可加石膏、芒硝等;兼有里虚寒证者,可加干姜、附子等。

四、小柴胡汤的应用和注意事项小柴胡汤在临床中应用广泛,可用于治疗感冒、流感、急性支气管炎、慢性肝炎等疾病。

但在应用时,也要注意以下几点:1.孕妇慎用:小柴胡汤中的柴胡、黄芩等药材具有一定的堕胎作用,孕妇应慎用。

2.慎用于阴虚阳亢者:小柴胡汤具有一定的升阳作用,对于阴虚阳亢的病人,应在医师指导下使用。

3.注意药物相互作用:在使用小柴胡汤时,要注意与其他药物的相互作用,避免产生不良反应。

总之,倪海厦小柴胡汤讲解为我们揭示了小柴胡汤的奥秘,使我们对这一经典方剂有了更加深入的了解。

小柴胡汤功能主治及内容小柴胡汤和解功,半夏人参甘草从;更加黄芩生姜枣,少阳为病此方宗。

小柴胡汤一直作为和解剂用来治疗少阳病的。

那么,究竟什么是少阳病?少阳病的特点就是缠绵不愈,多见于疾病的迁延阶段。

这种状况很大程度上是由于免疫系统的功能失调所致。

事实上,小柴胡汤治疗的很多疾病都与免疫失调有关。

比如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮、肿瘤、过敏性疾病以及病毒感染等等。

这类疾病都可以表现为发热或“寒热往来”的特点。

对于“寒热往来”这一表现临床应当活看。

所谓“寒热”,它可以是体温表所测得的发热,更多的却表现为病人的一种主观的自我感觉,属于感觉过敏状态。

所谓“往来” 也有特殊意义。

一指有节律性,或日节律,或周节律、或月节律,这就是所谓的“休作有时”。

二指没有明显的节律,但表现为时发时止,不可捉摸,比如癫痫、过敏性疾病等。

小柴胡汤主治的这种“寒热往来”,既无可汗之表证,又无可下之里证;既无附子干姜可温之寒,也无石膏知母可清之热。

“寒热往来”常“如疟状”,但“如疟状”却并非都是本方所主治。

如桂枝麻黄各半汤也主“如疟状”,但确是“发热恶寒,热多寒少,其人不呕”;柴胡桂枝干姜汤也治疟,但却为“寒多微有热、或但寒不热”。

“胸胁苦满”是小柴胡汤证的另一种表现。

“胸胁”提示了小柴胡汤主治的病位。

肝、胆、胰腺、肺、胸膜、乳房等疾病多表现为胸胁的不适。

但临床上应该将胸胁的概念拓宽,诸如甲状腺、胸锁乳突肌、耳颞部等头颈部的两侧,少腹部、腹股沟等都可以作为广义上的胸胁,我把它称为“柴胡带”。

“苦满”是患者自觉的胸膈间的气塞满闷感和胁肋下的气胀填满感。

也有他觉指征,如沿肋骨弓的下端向胸腔内按压,医生指端有抵抗感,患者也诉说有胀痛不适感。

除了自觉的胀满外,他觉的柴胡带的触痛、肿块也可以作为“苦满”的特殊表现形式。

“心烦喜呕,默默不欲饮食”是疾病累及胃肠,消化道功能受影响的结果,“烦”、“喜”、“默默”这些词带有很大的感情色彩,反映了患者主观感觉的过于敏感和情绪的相当低落。

中医《方剂学》和解剂(和解少阳)——柴胡达原饮(《重订通俗伤寒论》)一、组成柴胡钱半(5克)、生枳壳线半(5克)、川朴钱半(5克)、青皮钱半(5克)、炙草七分(2克)、黄芩钱半(5克)、苦桔梗一钱(3克)、草果六分(2克)、槟榔二钱(6克)、荷叶梗五寸(10~15克)。

二、用法水煎服。

三、歌括1.柴胡达原饮柴胡达原槟朴果,更加芩草枳壳和;青皮桔梗荷叶柄。

豁痰宽胸截疟疴。

2.达原饮达原饮用朴槟芩,白芍甘知草果并;邪伏膜原寒热作,透邪逐秽此方行。

3.清脾饮清脾饮用柴夏芩,草果青皮术甘苓;厚朴生姜同煎煮,热多寒少温疟平。

四、功用宣湿化痰,透达膜原。

五、主治痰湿阻于膜原。

胸膈痞满,心烦懊憹,头眩口腻,咳痰不爽,间日发疟,舌苔厚如积粉,扪之糙涩,脉弦而滑六、方解膜原外通肌膜,内近肠胃,为三焦之门户,居一身半表半里之处。

今湿温之邪从口鼻而入,踞于膜原,聚而为痰,则表里不和,三焦气不通利,故胸膈痞满,心烦懊侬,头眩口腻,间日发疟。

舌厚腻如积粉,扪之糙涩,是湿郁热伏在里。

脉弦而滑,为湿热痰浊在半表半里之象。

故治当宣湿化浊,透达膜原为法。

本方以柴胡领邪外透;以黄芩清泄郁热,共为君药。

枳壳、桔梗,一升一降,开发上焦之气;厚朴、草果辛烈辟秽,燥湿化痰,宣畅中焦之气;青皮、槟榔下气破结,消痰化积,疏利下焦之气,共作臣佐之用。

荷梗味苦而有清芬之气,善能通气宽胸;炙甘草益气和中,调和诸药,俱为使药。

全方十味,透表清里,和解三焦,使湿化热清,积痰得去,膜原之邪得除。

七、附方及方论1.达原饮(《温论》):槟榔二钱(6克)、厚朴一钱(3克)、草果五分(1.5克)、知母一钱(8克)、芍药一钱(3克)、黄芩一钱(3克)、甘草五分(1.5克),用水二盅,煎八分,午后温服。

功用:开达膜原,辟秽化浊。

主治:温疫或疟疾,邪伏膜原。

憎寒壮热,或一日三次,或一日一次,发无定时,胸闷呕噁,头痛烦躁,脉弦数,舌苔垢腻。

2.清脾饮(《济生方》):青皮去白、厚朴姜汁炒、白术、草果仁、柴胡去芦、茯苓、黄芩、半夏汤泡七次、甘草炙,各等分。

一张能和解少阳的经方---小柴胡汤近日一60岁患有类风湿性关节炎的老妪来诊,告知反复低热已一个多月,医院服用免疫抑制剂、抗炎药等关节疼痛缓解,但是低热不退,伴有乏力,食欲不振。

观其人体瘦面黄,抑郁貌,舌红苔厚,脉细数。

给与小柴胡汤方,服药一天即告知低烧已退,一周后复诊,低烧未反复,食欲增加,疲劳感减轻。

小柴胡汤出自张仲景的《伤寒杂病论》,相关条文有十条,最经典的是《伤寒论》的第96条:“往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

”原文“寒热”是“恶寒”与“恶热”的简称。

恶寒,是患者怕冷的感觉,严重者可皮肤粟起,甚至寒战;恶热,是患者怕热的感觉,严重者可见烦躁。

往来,是指反复交替发作的意思。

往来寒热的临床表现复杂,总结有三:第一,指患者发热持续。

往来寒热即比较长时间的发热。

第二,一种过敏状态。

如对温度变化的自我感觉过敏,特别畏风、怕吹空调对湿度、气压、光照、气候、居住环境、音响、气味过敏乃至心理过敏,都可以认为是往来寒热的延伸。

第三,指疾病反复发作。

如定时病,或时发时止,没有明显的节律。

小柴胡汤可用于发热性疾病及感染性疾病、过敏性疾病及精神心理疾病,以及许多反复发作的慢性病。

这些病,往往或表或里,有寒有热,没有明确的发病规律,而且变化无常。

“胸胁苦满”指患者胸膈间和胁肋下的胀满感、窒息感、疼痛感。

这可能是胸腔内器官病变,如肺炎、支气管炎、哮喘、胸膜炎、胸腔积液等病的自觉症状,也可理解为一种抑郁状态。

“胸胁苦满”也指他觉证,即沿肋弓的下端向胸腔内按压,医生指端有抵抗感或腹肌僵硬紧张感,患者或有胀痛不适感。

这是很多胸腔疾病的外在表现之一。

“胸胁苦满”的胸胁需要做部位的延伸,人乳房、腋下、腹股沟、肩颈部、睾丸等处出现的肿块、疼痛、麻木、皮疹等,有用小柴胡汤的机会。

此外,胸胁部、身体的侧面、腹股沟等部位与淋巴系统走向一致,许多淋巴结肿大性疾病、免疫性疾病以及甲状腺、腮腺、扁桃体等腺体的病变,也可考虑使用小柴胡汤及其类方。

《中医方剂学》学习笔记:和解少阳之小柴胡汤

小柴胡汤和解供,半夏人参甘草从。

更用黄芩加姜枣,少阳百病此为宗。

组成:柴胡八两,半夏半升,人参、甘草、黄芩、生姜各三两,大枣十二枚。

主治:治一切往来寒热,胸满胁痛,心烦喜呕,口苦耳聋,咳渴悸利,半表半里之证。

属少阳经者,但见一症即是,不必悉具。

胆府清净,无出无入,经在半表半里,法宜和解。

柴胡升阳达表,黄芩退热和阴,半夏祛痰散逆,参、草辅正补中,使邪不得复传入里也。

小柴胡汤的病机:它从主治来讲,有四个症是最重要的,往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕,这几个症充分体现出邪在少阳特点,胆胃不和的特点。

所以小柴胡汤证的病机归纳,往往讲两条,一个是邪聚少阳,一个是胆胃不和。

《伤寒论》上讲到小柴胡汤病机时候提到,血弱气尽,腠理开,这主要指的已经有一定正气损伤了。

腠理,体表表气不足不能御邪了,邪气因入,因者顺也,那病邪趁势,趁血弱气尽,趁势入里了。

与正气相搏,邪正相争居于胁下,邪正相争于半表半里这个部位。

那正邪分争,在这个特定部位正邪分争是造成寒热往来这种特殊热型的一个基础。

因为在这个地方,那正

气略有损伤,不能够像体表一样的持续抗邪,邪正相争就发热;正气退缩,那就邪正脱离接触,不发热,不能温煦体表,反而畏寒。

因此造成发热、畏寒,它是往来交作了,就是往来寒热。

所以这一段描述实际上就是描述邪正相争在半表半里阶段的特殊热型。

那由于少阳三焦,手足少阳经气相通,那涉及到半里有热,影响到胆热。

所以发生胆热犯胃,胆胃不和,胆胃之气上逆。

内热发生可以引起心烦,喜呕是胆胃之气上逆,喜呕、口苦,胆热循经上炎,可以咽干目眩。

作为肝胆疏泄之气,经气不利,疏泄受影响,可以默默,神情默默,抑郁不舒,神情默默,胆胃不和那不欲饮食。

所以从小柴胡汤证的主治来看,它反应出来的正邪分争,气机阻滞,胆热上犯,以及胆胃不和。

所以从这个表现来归纳它是属于邪聚少阳特殊这个病位,引起脏腑的之间关系,胆胃不和。

至于小柴胡汤主治后面,比如病妇人伤寒,热入血室,痢疾;黄疸;内伤杂病见少阳证者,当然前提是见少阳证。

有这种邪聚少阳特点,或者胆胃不和的相应症状,相应证候。

这也是小柴胡汤在灵活运用时候,可以使用的证候。

妇人伤寒热入血室,小柴胡汤的确还是很好。

对妇人伤寒热入血室,血室是指什么?成无己说的是冲脉,冲为血海,血室他认为是冲脉。

张景岳开始他认为是胞宫,现在一般认为是胞宫。

所以热入

血室这类证候,当然多种情况可以发生,最多见的产后月经来潮的这种时候。

从小柴胡汤的病机来讲呢,它是邪聚少阳,胆胃不和,那针对病机产生治法,要和解少阳,调和胆胃。

从方义分析来看,柴胡当然作为君药,在这里既可以散半表之邪,又能疏理气机,又能疏理少阳气机和肝胆气机。

当然在这个方里,它是以散半表之邪为主。

柴胡要发散必须量大,所以这个方里用的柴胡量,在仲景用柴胡当中是很大的,他用到半斤,是黄芩的一倍有余,黄芩三两。

所以柴胡在小柴胡汤方里边,用量要偏大,它才走表散邪,散半表之邪。

黄芩擅长于清半里之热,所谓半里,内热最早发生的这个部位,相当于内热这种浅层。

黄芩说它清上焦,清肝胆,上焦是浅,上中下三焦它有一个浅深问题。

清半里之热,又能清泄胆火,针对胆火上犯,胆热犯胃,针对于这个。

所以柴胡、黄芩后来就构成了一个和解表里,半表半里同治了,和解表里的一种基本结构。

后面像蒿芩清胆汤,这些后世方都是模仿这种结构。

根据病机侧重不同,调整一些药味来主治的。

从思想、思路上,还是和解表里的一种结构。

这是柴胡、黄芩,黄芩属于臣药了。

佐药呢,这个方里生姜、半夏可以看作一组。

当然过去多强调生姜、半夏的和胃降逆作用,生姜、半夏同用,张仲景有个小半夏汤,不但和胃降逆,还可以有散水化痰作用,

小半夏汤是用来治疗痰饮呕吐的。

所以在这个里边它能够散水和燥湿结合,半夏说它还能转输津液,疏通津液,实际上有疏通水道,促进津液运行,避免三焦水道气机阻滞,津液停聚。

所以服了这个方能够上焦得通,津液得下,水道通畅。

所以生姜、半夏可以和胃降逆、疏通水道。

那这个人参、大枣呢,和使药的甘草有益气扶正的作用,是考虑到血弱气尽,腠理开啊,病邪之所以能够到半表半里,都有一定的正气损伤,用它可以助正祛邪,同时防止半表半里之邪内传,有这个特点。

因为这个本身也体现一种补泻合剂,病位上来讲寒热并用。

所以这个方作为和解方来讲,和法的方很典型,又调和胆胃、平其亢厉,又可以针对部位,又是寒热并用,又是补泻合剂的。

甘草既是助人参益气又可以调和表里寒热两类药,所以这个方里面反映出一些基本的配伍结构。

比如柴胡、黄芩的配伍啊,生姜、半夏的配伍,都形成这些基本的配伍结构对后世的影响也很大。

所以通过这个方义分析看得出,这个方总体上祛邪为主的,兼顾正气。

它的扶正药,以人参为代表的扶正药,它主要还是助正祛邪,针对正气亏损并不很重,所以不是一个大补元气了。

以少阳半表半里为主,兼可以和胃气,生姜、半夏兼有和胃作用,所以胆胃同治,这是配伍特点。

在辨证要点,《伤寒论》张仲景说有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。

就是说能够反应出在半表半里特点的,比如寒热往来以及胆

胃不和,当然也包括了经气不舒、胸胁苦满、默默不欲饮食,神情默默,不欲饮食、心烦喜呕,这种初期内热、胆热产生造成胆胃之气上逆,胆热犯胃,胆胃不和。

这几个主要的侧重发生在哪一个方面?都可以用这个方作基础方,这是证治要点。

在辨证要点当中,以前面这四个为主,它说明侧重在或者在半表半里,寒热往来,或者胆胃不和,各种表现,具体是胆热犯胃的,用这个方作为基础。

用量特点是柴胡重用,柴胡要大于人参、甘草,很多认为一倍以上。

随症加减:因为这个是围绕着半表半里的热的状况,以及肝脾胆胃的一类特点了,肝胆脾胃不和的特点。

再结合除了这个半表半里情况,肝脾胆胃的具体的病态、病理状况了,也考虑到一些三焦方面、水道方面。

所以现在实际上临床上涉及到半表半里,三焦水道,那涉及兼有津液停聚的应该说占很大的方面。

所以到后来蒿芩清胆这类用得就很多了,这是常用加减里一些主要方面。

但这个方面还是结合仲景他的一个变化规律,你像心烦为主的,心烦口渴这类啊,那说明里热偏重,还有伤津。

当然温性的,温燥半夏这一个不适合。

肝脾不和的,不但胆胃不和,涉及肝脾不和,胆胃不和嘛多以呕吐、口苦这类形式出现,肝脾不和多以腹痛这个形式出现,所以加芍药是张仲景喜欢调和肝脾,止痛,柔肝止痛,常用的。

但是如果说三焦系统或者像胁下,有气滞又加水湿停留,那造成了胁下痞硬,那要散结,软坚散

结,大枣甘滞那去掉,加牡蛎这里可以软坚散结,仲景都也是经常这样用了。

水气凌心加茯苓,那在仲景《伤寒》、《金匮》里茯苓主要是治水的。

用茯苓补脾益气、健脾益气,唐以后用得才多。

如果表邪,也就是说不但半表半里,表邪还在,那就要加桂枝。

有咳嗽,当然一般是咳嗽兼一点痰,那去掉甘温之品,补益之品,那就干姜、五味子这类,就温化和防止肺气的耗散。

这是常用一种加减方法。

这个方阴虚血少禁用,因为该方用柴胡量较大,柴胡容易伤损肝系统阴血,所以阴虚血少一般不用。

小柴胡汤,主要体会它能够和解半表半里,是通过这种基本结构,而且邪在半表半里,为什么产生这些证候表现?还有半表半里,邪在半表半里怎么引起了胆热犯胃、胆胃不和?对应性才能理解这个方的一个构成。

而且从加减变化去看呢,这个方本身也是动态的。

你既然在半表半里,它有侧重半表,侧重半里的区别,而且引起少阳经气不舒,那进一步可以引起胆胃、肝脾这些的关系。

三焦是水道,所以会引起津液,相关津液方面的壅滞这些表现。