相控阵天线的计算方法-22页文档

- 格式:ppt

- 大小:1021.00 KB

- 文档页数:22

相控阵移相公式相控阵(Phased Array)是一种通过改变信号的相位来调整辐射方向的技术。

它在雷达、通信、声纳等领域有着广泛的应用。

而相控阵移相公式则是相控阵技术中的重要公式,它用于计算相控阵天线阵元的相位移动量。

本文将详细介绍相控阵移相公式及其应用。

一、相控阵基本原理相控阵技术通过调整阵列天线中每个阵元的相位来实现波束的电子扫描。

相位的改变可以使得发射波束或接收波束发生方向变化,从而实现对目标的定位、跟踪或通信等功能。

二、相控阵移相公式的定义相控阵移相公式是用于计算相控阵天线阵元的相位移动量的公式。

它可以根据所需的波束方向和天线阵元之间的空间间隔来计算每个阵元的相位差。

三、相控阵移相公式的推导相控阵移相公式的推导基于波的干涉原理。

当从不同位置发出的波相遇时,它们会发生干涉,干涉结果取决于波的相位差。

因此,通过调整阵元的相位差,可以控制波束的方向。

具体推导过程如下:1. 假设相控阵天线阵元之间的距离为d,波长为λ,所需波束方向与阵元正前方的夹角为θ。

2. 阵元之间的相位差可以表示为Δφ = 2πd/λ * sinθ。

3. 根据上述推导,相控阵移相公式可以表达为:Δφ = 2πd/λ * sinθ。

四、相控阵移相公式的应用相控阵移相公式的应用非常广泛。

以下是一些常见的应用场景:1. 雷达系统中,相控阵技术可以用于实现目标的探测、跟踪和定位。

通过调整相位差,可以控制雷达波束的方向,从而实现对目标的精确探测和定位。

2. 通信系统中,相控阵技术可以用于提高通信质量和容量。

通过调整相位差,可以将通信信号集中在特定方向,减少信号的传播损耗和干扰,从而提高通信质量和容量。

3. 声纳系统中,相控阵技术可以用于定位和识别水下目标。

通过调整相位差,可以实现对水下目标的定位和识别,提高声纳系统的性能和效率。

五、总结相控阵移相公式是相控阵技术中的重要公式,它用于计算相控阵天线阵元的相位移动量。

相控阵技术在雷达、通信、声纳等领域有着广泛的应用,可以实现对目标的定位、跟踪和通信等功能。

相控阵计算

【原创实用版】

目录

1.相控阵计算的定义和基本原理

2.相控阵计算的应用领域

3.相控阵计算的优势和局限性

4.我国在相控阵计算领域的发展现状和前景

正文

相控阵计算是一种基于相位控制原理的高效计算方法,其基本原理是通过控制信号的相位来实现对信号的幅度和相位的调整,从而实现对波束的形成和控制。

相控阵计算在很多领域都有广泛的应用,包括通信、雷达、声呐、光学等领域。

在通信领域,相控阵计算可以用于实现波束赋形,从而提高信号传输的质量和效率。

在雷达领域,相控阵计算可以用于实现对目标的精确定位和识别,提高雷达系统的性能。

在声呐领域,相控阵计算可以用于实现对水下目标的探测和定位,提高声呐系统的性能。

在光学领域,相控阵计算可以用于实现对光束的控制,提高光学系统的性能。

尽管相控阵计算具有很多优势,但也存在一些局限性。

首先,相控阵计算需要对信号的相位进行精确控制,这需要使用高精度的相位控制设备。

其次,相控阵计算需要处理大量的数据,这需要使用高效的计算方法和算法。

我国在相控阵计算领域有着较高的技术水平和丰富的应用经验。

我国已经成功研发出一系列相控阵计算设备,包括相控阵雷达、相控阵声呐等。

第1页共1页。

相控阵计算摘要:I.相控阵计算简介A.相控阵计算的定义B.相控阵计算的应用领域II.相控阵计算的基本原理A.相控阵计算的基本思想B.相控阵计算的数学模型III.相控阵计算的方法A.传统的相控阵计算方法B.现代的相控阵计算方法IV.相控阵计算的优缺点A.优点1.高精度2.高效率3.多功能B.缺点1.计算复杂度高2.对计算机性能要求高V.相控阵计算的发展趋势A.未来相控阵计算的应用领域B.相控阵计算技术的发展方向正文:相控阵计算是一种基于相位控制技术的信息处理方法,广泛应用于雷达、声呐、通信等领域。

通过精确控制阵列中各天线发射信号的相位,相控阵计算可以实现对波束指向、形状和幅度的控制,从而提高系统的探测、跟踪和通信能力。

相控阵计算的基本原理是通过改变阵列中各天线发射信号的相位来实现对波束的控制。

根据波束形成原理,我们可以通过计算阵列中各天线之间的相位差来确定波束的指向和形状。

在此基础上,通过控制阵列中各天线的相位,我们可以实现对波束的实时调整。

相控阵计算的方法可以分为传统的相控阵计算方法和现代的相控阵计算方法。

传统的相控阵计算方法主要采用模拟电路实现,其优点是结构简单、成本低,但缺点是精度较低。

现代的相控阵计算方法主要采用数字信号处理技术,通过计算机对信号进行处理,其优点是精度高、功能强大,但缺点是对计算机性能要求较高。

相控阵计算具有许多优点,如高精度、高效率和多功能。

然而,它也存在一些缺点,如计算复杂度高、对计算机性能要求高。

为了解决这些问题,未来的相控阵计算技术将朝着更高精度、更高效、更智能的方向发展。

相控阵波控算法一、相控阵波控算法简介相控阵波控算法是一种用于实现相控阵雷达系统中的波束形成、指向和控制的技术。

相控阵雷达通过控制阵列中各天线发射信号的幅度、相位和频率等参数,实现对波束指向和形状的控制。

波控算法在相控阵雷达系统中起着关键作用,它决定了波束的形成质量和性能。

二、相控阵波控算法分类根据实现方式,相控阵波控算法可分为三大类:幅度控制算法、相位控制算法和频率控制算法。

1.幅度控制算法:通过调整阵列中各天线的发射信号幅度,实现波束的形成和控制。

常见的幅度控制算法有最大值合成法、最小值合成法等。

2.相位控制算法:通过调整阵列中各天线发射信号的相位,形成不同的波束。

常见的相位控制算法有延迟线法、相位合成法等。

3.频率控制算法:通过调整阵列中各天线发射信号的频率,实现波束的形成和控制。

常见的频率控制算法有线性调频连续波(LFCW)算法、频率跳变连续波(FSCW)算法等。

三、常见相控阵波控算法介绍1.线性调频连续波(LFCW)算法:通过调整发射信号的频率随时间线性变化,形成波束。

LFCW算法具有较高的方向精度和较低的旁瓣电平,广泛应用于通信、雷达和导航等领域。

2.频率跳变连续波(FSCW)算法:通过调整发射信号的频率在一定范围内跳变,形成波束。

FSCW算法具有较高的抗干扰能力和灵活性,适用于复杂环境下的通信和雷达系统。

3.脉冲压缩算法:通过调整发射脉冲的宽度、重复频率和相位等参数,形成波束。

脉冲压缩算法具有较高的分辨率和距离精度,适用于远程探测和目标定位等领域。

四、相控阵波控算法应用相控阵波控算法在通信、雷达和导航等领域具有广泛的应用。

1.通信领域:通过调整信号的幅度、相位和频率等参数,实现多路信号的复用和干扰抑制。

2.雷达领域:通过调整波束的形成和指向,实现对目标的检测、跟踪和照射。

3.导航领域:通过调整信号的幅度和相位,实现对信号的定位和跟踪。

五、相控阵波控算法发展趋势1.智能化:随着人工智能技术的发展,未来相控阵波控算法将更加智能化,实现自适应波束形成和控制。

相控阵天线多波束切换算法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述引言部分是整篇文章的开端,用以介绍文章的主题和目的。

在"相控阵天线多波束切换算法"这篇文章中,我们将介绍相控阵天线、多波束切换算法的概念和原理,探讨多波束切换算法在通信系统中的优势和挑战。

通过深入探讨这些内容,我们旨在为读者提供关于相控阵技术和多波束切换算法的全面理解,并展望未来在这一领域的研究方向和发展趋势。

1.2 文章结构本文主要分为三部分:引言、正文和结论。

第一部分引言中,将对相控阵天线多波束切换算法的背景和意义进行概述,介绍文章的结构框架,并明确本文的研究目的。

第二部分正文将详细介绍相控阵天线的原理与应用,多波束切换算法的概念以及其优势与挑战,为读者提供全面深入的理解。

第三部分结论将总结本文的主要内容和研究成果,展望未来在相控阵天线多波束切换算法领域的研究方向,为相关领域的研究工作提供一定的参考和借鉴。

1.3 目的:相控阵天线技术作为一种先进的通信技术,在无线通信领域具有广泛的应用前景。

多波束切换算法作为相控阵天线的重要组成部分,在实际应用中发挥着至关重要的作用。

本文旨在深入探讨多波束切换算法的原理、应用和优势,旨在帮助读者更全面地了解该算法的工作机制,提高对相控阵天线技术的理解和运用能力。

同时,通过研究多波束切换算法的性能和挑战,为今后相关领域的研究和应用提供参考和指导,促进该技术的进一步发展和应用。

2.正文2.1 相控阵天线的原理与应用相控阵天线是一种利用多个单元天线进行波束形成,从而实现波束的指向和调整的技术。

相控阵天线由许多具有独立相位控制的天线元件组成,这些天线元件可以通过调整相位差来实现在特定方向上的波束形成。

相控阵天线通过在不同方向上的波束形成,可以实现信号的定向传输和接收,从而提高通信系统的性能和容量。

相控阵天线在无线通信系统中具有广泛的应用,特别是在5G和毫米波通信中。

通过利用相控阵天线,可以实现波束对准、波束跟踪和波束切换等功能,从而提高系统的覆盖范围和传输速率。

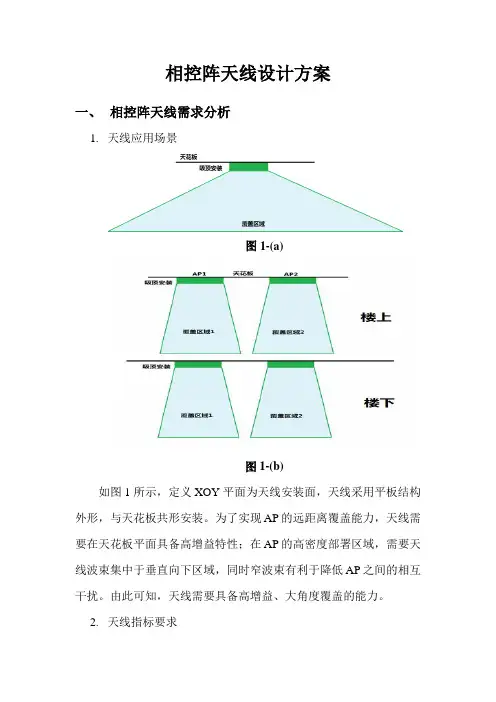

相控阵天线设计方案一、相控阵天线需求分析1.天线应用场景图1-(a)图1-(b)如图1所示,定义XOY平面为天线安装面,天线采用平板结构外形,与天花板共形安装。

为了实现AP的远距离覆盖能力,天线需要在天花板平面具备高增益特性;在AP的高密度部署区域,需要天线波束集中于垂直向下区域,同时窄波束有利于降低AP之间的相互干扰。

由此可知,天线需要具备高增益、大角度覆盖的能力。

2.天线指标要求图25G频段:4.9GHz~5.9GHz在xz/yz面:第一档:theta=90°增益大于5dB第二档:theta=90°增益比第一档增益下降4dB第三档:theta=90°/-90°增益小于-9dBtheta=60°/-60°增益小于-6dB2.4G频段:2.4GHz~2.49GHz在xz/yz面:第一档:theta=90°增益大于3dB第二档:theta=90°增益比第一档增益下降4dB第三档:theta=90°/-90°增益小于-9dBtheta=60°/-60°增益小于-6dB根据图2坐标定义,天线波束需要具备在±90°角度内满足大角度、高增益扫描状态。

图3根据图3阵列布局要求,每个天线子阵采用线阵形式,各自覆盖俯仰0°~90°角度,最终实现整阵对于下半空间的全覆盖。

二、天线设计方案阵列天线的大角度扫描是阵列天线设计的一大难点。

从理论上讲阵列的天线增益满足:阵列增益=单元增益+阵因子增益,天线单元的广角辐射特性决定了阵列波束的宽角扫描特性。

当阵列主波束扫描时,随着扫描角度的不同,其增益也在天线单元方向图的限制范围内改变。

当阵列波束扫描至天线单元的增益降至-3dB 的角度时,阵列增益将减小-3dB。

因此,天线单元的3dB 波束覆盖范围,也是阵列的3dB 波束扫描范围。

相控阵波控算法一、相控阵波控算法简介相控阵雷达作为一种高性能雷达系统,凭借其高精度、高分辨率、抗干扰能力强等优点在军事、民用领域得到了广泛应用。

相控阵波控算法是实现相控阵雷达的关键技术,其主要作用是对阵列中的各通道信号进行处理,以实现对波束指向、形状、功率等参数的控制。

相控阵雷达通过控制阵列中各天线发射信号的相位、幅度和频率等参数,实现对波束的扫描、指向和形状的控制。

其中,波控算法分为幅度控制算法、相位控制算法和频率控制算法。

二、相控阵波控算法分类1.幅度控制算法:通过对阵列中各天线发射信号的幅度进行调节,实现波束的形成和控制。

常见的幅度控制算法有最大值合成算法、最小值合成算法等。

2.相位控制算法:通过对阵列中各天线发射信号的相位进行调节,实现波束的形成和控制。

常见的相位控制算法有均匀线性阵列相位控制算法、圆形阵列相位控制算法等。

3.频率控制算法:通过对阵列中各天线发射信号的频率进行调节,实现波束的形成和控制。

常见的频率控制算法有线性调频连续波(LFMCW)算法、合成孔径雷达(SAR)算法等。

三、常见相控阵波控算法介绍1.线性调频连续波(LFMCW)算法:通过调整发射信号的频率随时间线性变化,实现波束在某一方向上的聚焦。

LFMCW算法具有简单、易实现、抗干扰能力强等优点。

2.合成孔径雷达(SAR)算法:利用合成孔径雷达技术,通过对信号的相位和幅度进行控制,实现高分辨率的地表成像。

SAR算法具有成像质量高、抗干扰能力强等优点。

3.脉冲压缩算法:通过对发射信号进行脉冲压缩,实现波束在某一方向上的聚焦。

脉冲压缩算法具有聚焦效果好、抗干扰能力强等优点。

四、相控阵波控算法应用领域1.通信系统:相控阵波控算法在通信系统中应用广泛,如智能天线系统、多输入多输出(MIMO)系统等,可以实现信号的定向传输、干扰抑制等功能。

2.雷达系统:相控阵雷达通过波控算法实现对波束的形成和控制,提高了雷达的探测精度、分辨率和抗干扰能力。

紧缩场相控阵天线详细测试步骤如下:

1)将待测天线置于转台上,建立测试系统,加电预热使测试系统仪器设备正常;

2)按照测试要求设置被测天线的频率和极化,用矢量网络分析仪发射电信号,调整发射天线极化与待测天线极化匹配,并调整信号源发射功率,直至监测信号电平动态范围满足测试要求;

3)驱动转台,使天线波束中心对准信标的发射天线,此时仪表接收的信号功率电平最大。

4)依据天线测试要求以及天线转动速度,合理设置仪器仪表分辨带宽、视频带宽等;

5)此时待测天线和发射天线精确对准,点击测试后,天线将方位面或俯仰面自动扫描采集幅相数据。

6)利用计算机对仪器测量的方向图数据进行处理,可获得待测天线方向图主瓣电平,第一旁瓣电平和波束宽度的大小,如下图所示:

7)增益测量使用标准增益喇叭接收到的最大电平与被测天线接收的最大电平作比较来计算被测天线的增益值。

8)依据测试计划要求调整天线相位,重复上述

2~7步测量,同理可获得不同相位下的天线方向图和相关电性能指标。

如下图所示:

9)统计各方向图主瓣电平,与标准增益喇叭所收到的最大电平进行对比计算出每张方向图的增益值,并将所测同频率点的方向图叠加在同一张图上,如下图所示:。

相控阵波控算法相控阵(Phased Array)和波控(Beamforming)是无线通信和雷达等领域中常见的技术。

相控阵是一种由许多天线组成的阵列,通过调整各个天线的相位和振幅,可以实现信号的定向传输和接收。

波控则是利用相控阵来实现波束的控制,即在特定的方向上增强信号的接收或发射。

相控阵的关键是合理设置每个单元天线的相位和振幅。

其中,相位表示天线信号相对于参考信号的时间偏差,而振幅则表示天线信号的信号强度。

通过调节天线的相位和振幅,使得各个天线的信号在特定的方向上达到相干叠加,从而形成输出波束。

波控常用的算法有线性波控、非线性波控和自适应波控。

其中,线性波控是最简单的一种方法,只需根据波束的方向设置各个天线的相位即可。

非线性波控则进一步考虑了天线之间的交互影响,可以更好地抑制多径效应和干扰。

自适应波控则是根据接收到的信号和环境信息,动态调整波束参数,以适应不同的传输环境和信号目标。

在相控阵波控的算法中,常用的有波前相控(Phase Shift)和波束选择(Beam Selection)两种。

波前相控通过调节各个天线的相位,使得它们的信号达到相干叠加,从而形成波束。

波前相控算法简单直观,但对于多径效应和干扰的抑制能力相对较弱。

波束选择算法则是从预设的一组波束中选择最优的波束,以最大化信号的接收功率或减小接收干扰。

除了以上算法外,还可以采用自适应波控算法,如最小均方误差(Minimum Mean Square Error, MMSE)、最大信噪比(Maximum Signal-to-Noise Ratio, MaxSINR)等。

自适应波控算法利用天线阵列接收的信号和已知环境信息,通过最小化误差函数或最大化优化指标,来自适应地调整波束参数。

这种算法可以有效抑制多径效应、消除干扰信号,并提高信号的接收质量。

总结而言,相控阵和波控是一种利用多个天线进行信号的定向传输和接收的技术。

波控算法的设计是相控阵应用的核心,包括线性波控、非线性波控和自适应波控等方法。