热力环流

- 格式:pptx

- 大小:1.98 MB

- 文档页数:26

自然界中的热力环流现象1.引言1.1 概述概述:自然界中的热力环流现象是指在地球大气和海洋中存在的有规律的热量转移和环流运动。

这些现象在地球上的气候形成、天气变化、海洋水循环、生物分布等方面起着至关重要的作用。

热力环流的本质是由于地球上的不均匀加热而形成的温度差异,驱动着空气和水的运动,使热能从高温区域流向低温区域,从而维持着地球的热平衡。

作为地球气候系统和大气环境的重要组成部分,热力环流广泛存在于地球的不同区域和不同尺度上。

在大气中,热力环流通过热对流和水平运动形式表现出来,如热对流云、扰动中的风流等。

在海洋中,热力环流由海水的热胀冷缩和风的作用等形成,如洋流、涡旋等。

自然界中的热力环流现象是相互联系、相互影响的,形成了一个复杂而精密的系统。

它们之间的相互作用导致了地球上的局部和全球的气候变化,影响到地球上的生态系统和人类社会。

例如,赤道附近的热带环流直接影响了全球气候,南北极的极地环流对海洋环境和气候都产生了重要影响。

热力环流的研究对于了解地球气候变化、预测天气变化、维护生态平衡和保护环境都具有重要意义。

通过对热力环流的深入研究,可以更好地理解地球的自然规律,为人类社会的可持续发展提供科学依据。

同时,未来的热力环流研究还需要结合大数据、人工智能等新技术,开展更加精确、全面的观测和模拟,以提高对热力环流的认识和预测能力,为应对气候变化和环境挑战提供支持。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以写成:在本文中,将对自然界中的热力环流现象进行深入的讨论和研究。

首先,将从引言开始,概述热力环流的基本概念和原理。

接着,详细介绍自然界中存在的不同热力环流现象,包括但不限于大气环流、海洋环流和地球内部热对流等。

通过对这些热力环流现象的探究,我们可以深入了解它们的形成原因、运行机制以及与其他地球系统的相互作用。

在结论部分,将对热力环流的重要性进行总结,强调其在维持地球气候和环境平衡方面的关键作用。

同时,也可以展望热力环流研究的未来发展,讨论可能的研究方向和挑战。

热力环流的定义热力环流是指在地球大气中,因太阳辐射能的不断输入而产生的大规模空气流动。

它是地球大气系统中一个重要的环节,也是天气和气候形成的重要原因之一。

一、热力环流的原理热力环流的产生是基于热力学原理的。

地球表面接受到太阳辐射能,使得地表和大气一起被加热。

由于地球的自转和赤道和极地地区之间的温差,致使空气形成气流,形成了热力环流。

具体来说,当阳光照射在赤道附近时,因为该地区接收到的太阳辐射相对较多,所以空气被加热后会上升,形成低气压带;而北极和南极的地区因接受的太阳辐射相对较少,空气被冷却后会下沉,形成高气压带。

低气压带和高气压带之间的空气流动就是热力环流。

二、热力环流的类型1. 大尺度热力环流大尺度热力环流一般是指全球范围内的气流,也被称为全纬向环流。

这种环流在北半球和南半球是相对独立的,它在两个半球之间的赤道地区相互接通,并在那里形成了一个独立的单一的环流系统。

大尺度热力环流的形成是由于地球受到的辐射能不均匀分布,而其运动模式是由科氏力和惯性效应等因素共同作用而形成的。

2. 局地热力环流局地热力环流一般是指在局部地区,由于地形和地表覆盖等因素所产生的气流运动。

常见的局地热力环流包括山谷风、海陆风和谷地风等。

这种环流通常比大尺度热力环流弱得多,但在一些地区,如山谷或者沿海地区,它们的作用可以对气象产生很大的影响。

三、热力环流的意义热力环流的存在对于地球大气系统来说具有重要的意义。

它能促进大气中的水汽循环,带来降水和气候变化。

同时,由于热力环流的存在,使得地球上各个地区的气温相对稳定,这也有助于维持生态平衡。

综上所述,热力环流是地球大气中一种重要的大气流动方式,它是由太阳辐射能的输入和地球自转等因素共同作用而形成的。

在地球大气系统中,热力环流扮演了重要角色,并且对于气候和天气的形成有着重要的影响。

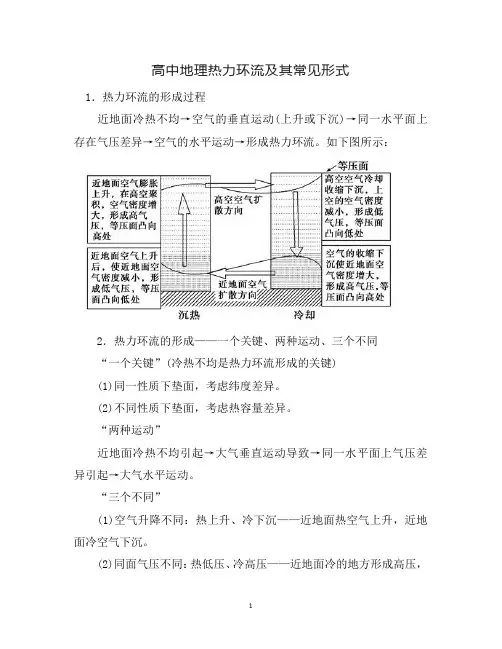

高中地理热力环流及其常见形式1.热力环流的形成过程近地面冷热不均→空气的垂直运动(上升或下沉)→同一水平面上存在气压差异→空气的水平运动→形成热力环流。

如下图所示:2.热力环流的形成——一个关键、两种运动、三个不同“一个关键”(冷热不均是热力环流形成的关键)(1)同一性质下垫面,考虑纬度差异。

(2)不同性质下垫面,考虑热容量差异。

“两种运动”近地面冷热不均引起→大气垂直运动导致→同一水平面上气压差异引起→大气水平运动。

“三个不同”(1)空气升降不同:热上升、冷下沉——近地面热空气上升,近地面冷空气下沉。

(2)同面气压不同:热低压、冷高压——近地面冷的地方形成高压,近地面热的地方形成低压。

(3)空间气压不同:近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。

3.常见的三种热力环流形式(1)城市风由于城市人们的生产、生活释放出大量人为热,使城市气温升高,空气上升,与郊区下沉气流形成城市热力环流,下沉气流又从近地面把郊区污染物带入城市中心,严重污染了城市环境。

因此,为了减轻城市污染,如何减少化石燃料的使用量及如何布局郊区工业及卫星城市,成为人们普遍关心的问题。

一般将绿化带布局于气流下沉处及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局于下沉距离之外。

(2)海陆风白天在太阳照射下,陆地增温快,气温比海上高,空气膨胀上升,高空气压比原来气压升高,空气由大陆流入海洋;近地面陆地形成低气压,而海洋上因气温低,形成高气压,使下层空气由海洋流入大陆,形成海风。

夜间与白天大气的热力作用相反而形成陆风。

(3)山谷风白天因山坡上的空气增温强烈,于是暖空气沿坡上升,形成谷风(如图a)。

夜间山坡上的空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风(如图b)。

城市风环流的方向不随时间而变化,因为市区的气温总是高于郊区。

而海陆风环流和山谷风环流的流向则随昼夜的变化而向相反的方向变化,因为海与陆、山与谷的气压高低随昼夜改变而改变。

热力环流原理

概述

热力环流原理是指在自然界中,受热和散热形成的环流现象。

热力环流原理贯穿于大气环境、海洋环境、地球物质循环等多个领域,是自然界中重要的物理现象之一。

大气环流中的热力环流

在大气中,热力环流是由于地球吸收太阳辐射能量不均匀而产生的。

当太阳直射地表时,地表受热升温,空气被加热后升高,形成气流。

下沉冷空气则流向辐射力为纬度较低地区,形成热力环流。

海洋环境中的热力环流

海洋中的热力环流主要受到太阳辐射和地球自转的影响。

海水在受热后会产生密度变化,从而形成温升富于氧气的水体。

这些热量被转移到海洋深层,形成深层热力环流,影响海洋生物的分布和生长。

地球物质循环中的热力环流

地球物质循环中的热力环流主要表现为地热对地壳的影响。

地热使得地幔处于高温状态,形成对流环流。

地幔的热力环流不仅影响地壳板块的运动,还参与了地球的火山、地震等地质活动。

结语

热力环流原理在自然界中发挥着重要作用,贯穿于大气环境、海洋环境和地球物质循环等多个领域。

深入研究热力环流原理有助于更好地理解自然现象,为气象预测、海洋观测和地质勘探提供科学依据。

1、热力环流的形成:

2、热力环流形成的原理:

3、气压大小及等压线的判断

(1)在水平方向上:高压大于低压,空气由高压流向低压。

(2)在垂直方向上:海拔越高,气压越低。

(3)等压面变化:高压处向上凸,低压处向下凸。

高空与近地面凸向相反。

4、热力环流实例

(1)海陆风

(2)山谷风

【补充】:谷底多夜雨

原因:谷底夜晚气温较高,盛行上升气流,水汽在上升过程中遇冷凝结产生降水。

(3)城市风-城市热岛效应

【补充】:城市的气温和降水均高于周边地区

原因:城市的凝结核较多,且盛行上升气流,容易产生降水。

影响与应用:一般绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置于下沉距离之外。

5、大气的水平运动——风(1)影响大气水平运动的力(2)各种风的受力作用分析与风向(以北半球为例)(3)风向和风速的判读

①风向定律A在北半球,背风而立,高压在右后方,低压在左前方;B在南半球,背风而立,高压在左后方,低压在右前方。

②风向判读A垂直于等压线,由高压指向低压。

B北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏。

C近地面风向偏转角度小于45°,高空风向偏转90°。

【结论】:近地面风向斜穿等压线,高空风向与等压线平行。

③风向的表示方法

④

风速的判读A在同一幅图中,等压线越密集风速越大;等压线越稀疏风速越小。

B在不同地图中,相同图幅相同等压距时,比例尺越大,风速越大;比例尺越小,风速越小。

1.热力环流(1)热力环流的形成由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。

它是大气运动的一种最简单的形式。

形成:(2)常见的热力环流①冷热不均导致的热力环流如果甲地受热多,近地面空气膨胀上升,到上空聚积起来,使上空形成高气压;乙丙两地受热少,温度低,空气冷却收缩下沉,上空空气密度减少,形成低气压;于是上空空气便从气压高的甲地向气压低的乙丙两地扩散。

在近地面,甲地空气上升后,近地面空气密度减小,气压比周围地区低,形成低气压;乙丙两地因有下沉气流,近地面的空气密度增大,形成高气压;于是近地面的空气又从乙丙两地流回甲地,形成了热力环流,形式如图所示:②海陆风白天在阳光照射下,近地面同一纬度的陆地要比同一纬度的海洋增温快,气温要比海上高,空气膨胀上升,近地面陆地形成低气压,海洋上因气温低产生下沉气流,形成高气压,陆地与海洋形成了热力环流。

,使下层空气由海洋吹向大陆,形成海风;夜间与白天的热力作用相反,近地面形成陆风。

热力环流形式③山谷风白天,山地是伸入到大气中的一个热源,使山坡上的空气增温较多,而山谷上空同高度的空气因离地面较远增温较少,因此山坡上的暖空气不断上升,并从山坡上空流向山谷上空,使谷底的空气沿着山坡向山顶补充,形成热力环流,下层由谷底吹向山坡的暖空气称为谷风。

夜间因山坡空气迅速冷却降温较多,而谷地上空同高度的空气因离地面较远,降温较少,于是山坡上的冷空气因密度大,沿坡面下滑,流入谷底,形成山风,谷底的空气因汇合而上升,并从上面向山顶上空流去,形成与白天相反的热力环流.环流形式如图所示。

④城市风由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活、工业生产和交通工具大量消耗矿物能源,释放出大量的人为热,导致城市气温高于郊区,形成“城市热岛”。

当大气环流微弱时,由于城市热岛的存在,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市和郊区之间形成小型的热力环流,称为城市风。

2.大气的水平运动——风空气的运动是在力的作用下产生的。

热力环流的概念热力环流是指地球大气中的热量在全球范围内的循环运动。

地球表面的太阳辐射能量被吸收后,通过大气层的传导、对流和辐射等方式,使得热量在地球各个地方进行传递和再分配,从而形成了复杂的热力环流系统。

热力环流的形成与地球自转、太阳辐射、地球表面特征等因素密切相关。

地球自转使得地球表面不同位置受到的太阳辐射量不同,赤道地区辐射强度大,极地地区辐射强度小。

同时,地球表面的特征也对热力环流产生重要影响,如陆地和海洋的分布、山脉和河流的存在等。

这些因素共同作用下,形成了热力环流系统。

热力环流主要包括大尺度环流和小尺度环流两个层次。

大尺度环流主要是指全球范围内的大气环流,包括赤道低压带、副热带高压带、中纬度低压带和极地高压带等。

赤道低压带是全球最大的低压带,其周围的海洋和陆地受到辐射加热后,空气上升形成对流,形成了赤道附近的热带雨林气候。

副热带高压带是全球最大的高压带,其周围的空气下沉形成高压,导致副热带地区普遍干旱。

中纬度低压带是北半球和南半球中纬度地区的低压带,其周围的空气上升形成低压,导致该地区多风和降水。

极地高压带是北极和南极附近的高压带,其周围的空气下沉形成高压,导致该地区寒冷干燥。

小尺度环流主要是指局部范围内的气候现象,如季风、洋流和海陆风等。

季风是指由于陆地和海洋之间温度差异引起的季节性风系统。

在夏季,由于陆地受到辐射加热快于海洋,陆地上升气流形成低压,海洋上则形成高压,从而形成季风风向。

洋流是指海洋中水体因风力、重力和地转效应等因素而产生的水流运动。

洋流对海洋中的能量和物质传输起着重要作用。

海陆风是指由于陆地和海洋之间温度差异引起的局部风系统。

白天,陆地受到辐射加热快于海洋,陆地上升气流形成低压,海洋上则形成高压,从而形成海陆风向。

热力环流对全球气候和天气产生重要影响。

大尺度环流决定了全球范围内的气候分布和季节变化。

例如赤道附近的赤道低压带使得赤道附近气候湿热,而副热带高压带使得副热带地区气候干旱。

热力环流1. 概述热力环流(Thermal Circulation)是指大气中由于温度差异引起的空气运动现象。

它是地球上大气循环的重要组成部分,对全球气候和天气的形成起着关键作用。

2. 形成原因热力环流的形成主要有两个原因:地球的辐射平衡和地球自转。

2.1 地球的辐射平衡地球受到太阳辐射能量的不均匀分布,导致不同地区的温度差异。

赤道地区由于直接接收到更多的太阳辐射,温度较高;而极地地区由于斜射角度大,太阳辐射能量分散,温度较低。

这种温度差异导致了空气密度差异,从而引发热力环流。

2.2 地球自转地球自转产生了科里奥利力(Coriolis Force),这种力会影响空气在经纬圈上的运动方向。

在北半球,科里奥利力使得空气向右偏转;在南半球则向左偏转。

这种偏转现象也对热力环流的形成产生了影响。

3. 热力环流类型热力环流可以分为大尺度环流和小尺度环流两种类型。

3.1 大尺度环流大尺度环流是指在全球范围内形成的气候系统。

在纬度上,大尺度环流主要有赤道低压带、副热带高压带和极地低压带。

•赤道低压带:赤道地区受到强烈的太阳辐射,空气上升形成低压。

这里是大气中最为活跃的区域之一,也是季风和热带风暴的主要发源地。

•副热带高压带:位于赤道低压带和极地低压带之间,由于空气下沉,形成高气压。

这里通常天气晴朗,降水较少。

•极地低压带:位于极地地区,由于冷空气下沉导致低气压。

这里常年寒冷,降水量较少。

3.2 小尺度环流小尺度环流是指在局地范围内形成的气候系统。

常见的小尺度环流有地形风、海陆风和山谷风。

•地形风:地形对空气流动产生影响,如山脉、高原等。

当空气受到地形阻挡时,会产生上升气流和下沉气流,从而形成地形风。

•海陆风:由于海洋和陆地的温度差异,会引起海陆之间的空气运动。

白天,陆地受到太阳辐射加热,空气上升形成低压,从而吸引海洋上的空气向陆地移动;夜晚则相反。

•山谷风:山谷中的温度差异会导致冷空气下沉和暖空气上升。

白天,山谷底部受到日照加热,暖空气上升;夜晚则相反。