急性白血病的诊断与分型

- 格式:ppt

- 大小:5.21 MB

- 文档页数:10

简述aml的fab分型AML(Acute Myeloid Leukemia,急性髓系白血病)是一种起源于骨髓造血干细胞的恶性克隆性疾病。

在临床实践中,为了更好地对AML进行诊断、治疗和预后评估,医生们通常会采用FAB(法国、美国、英国)分型法对患者进行分类。

FAB分型是根据患者的年龄、外周血象、骨髓象和细胞化学染色等指标,将AML分为不同的亚型。

FAB分型主要分为以下三类:1.急性髓系白血病:此类患者年龄较大,外周血象中髓系细胞比例较高,骨髓象中原始细胞比例大于等于20%。

根据细胞化学染色结果,进一步分为M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7八个亚型。

2.急性淋巴细胞白血病:此类患者以儿童和青少年为主,外周血象中淋巴细胞比例明显升高,骨髓象中原始细胞比例大于等于20%。

根据细胞化学染色和免疫表型特点,分为L1、L2、L3三个亚型。

3.混合细胞白血病:此类患者兼有髓系和淋巴系白血病的特点,外周血象和骨髓象中既有髓系细胞,又有淋巴系细胞。

根据髓系和淋巴系细胞的比例,分为混合细胞白血病Mx(髓系占优势)和淋巴细胞白血病Mx(淋巴系占优势)。

FAB分型在临床应用中具有重要意义:1.诊断和鉴别诊断:通过对患者进行FAB分型,有助于明确白血病的类型,区分髓系和淋巴系白血病,从而为后续治疗提供依据。

2.治疗策略制定:根据FAB分型,医生可以针对不同类型的白血病制定相应的治疗方案。

例如,急性髓系白血病主要采用化疗、免疫治疗等方法,而急性淋巴细胞白血病则侧重于化疗、免疫治疗和干细胞移植等。

3.预后评估:FAB分型可以反映患者的病情严重程度,预测治疗效果和预后。

一般来说,随着年龄增长,髓系白血病的预后较差;而淋巴细胞白血病则对化疗敏感,预后相对较好。

总之,FAB分型在AML的诊断、治疗和预后评估中发挥着重要作用。

通过对患者的FAB分型,医生可以制定更精准的治疗方案,提高治疗效果,延长患者生存期。

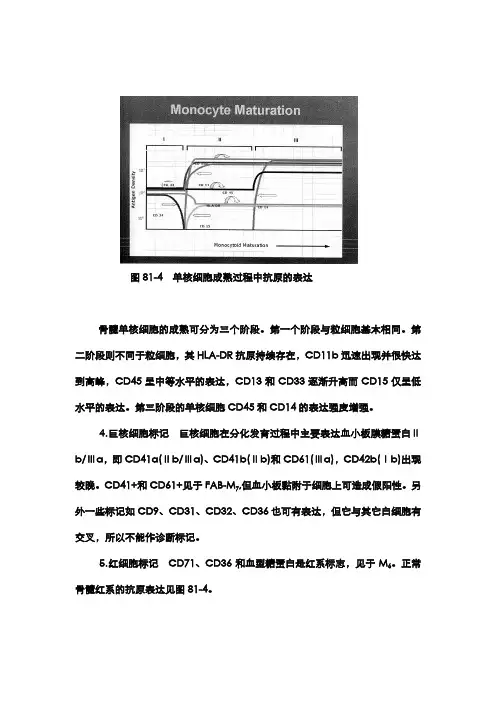

图81-4 单核细胞成熟过程中抗原的表达骨髓单核细胞的成熟可分为三个阶段。

第一个阶段与粒细胞基本相同。

第二阶段则不同于粒细胞,其HLA-DR抗原持续存在,CD11b迅速出现并很快达到高峰,CD45呈中等水平的表达,CD13和CD33逐渐升高而CD15仅呈低水平的表达。

第三阶段的单核细胞CD45和CD14的表达强度增强。

⒋巨核细胞标记巨核细胞在分化发育过程中主要表达血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa,即CD41a(Ⅱb/Ⅲa)、CD41b(Ⅱb)和CD61(Ⅲa),CD42b(Ⅰb)出现,但血小板黏附于细胞上可造成假阳性。

另较晚。

CD41+和CD61+见于FAB-M7外一些标记如CD9、CD31、CD32、CD36也可有表达,但它与其它白细胞有交叉,所以不能作诊断标记。

正常⒌红细胞标记CD71、CD36和血型糖蛋白是红系标志,见于M6骨髓红系的抗原表达见图81-4。

图81-5 骨髓红系统成熟过程中抗原的表达骨髓红系统的成熟可分为三个阶段。

第一阶段的骨髓红系统CD45消失,CD71表达增强并达到高峰。

第二阶段的骨髓红系统CD71持续存在,并出现血型糖蛋白和血红蛋白的标记。

骨髓红系统的最后发展阶段表现为细胞核消失,CD71表达下降和网织红细胞中的RNA 片段的丢失,但血型糖蛋白持续存在。

需要说明的是,由于白血病细胞分化的高度异质性,各型之间及每一个亚型之间,以及亚型的不同病例其白血病细胞分化表达十分复杂,差异很大。

单克隆抗体并没有严格的系列性,以往认为是淋巴细胞的特异抗原,如CD7可与CD34共表达。

CD4亦可表达于单核细胞,因此CD4+见于M 4/M 5。

CD 2+见于M 4EO ,往往伴16号染色体异常。

M3时亦可有CD56+。

正常粒细胞可表达CD10。

㈥细胞遗传学检查近几年来,由于染色体分带技术的提高,尤其是高分辨技术的发展,对染色体异常(核型异常、数目异常)与某些急性白血病类型之间的关系已越来越密切,而且明确了某些亚型的标志性染色体异常。

白血病分型及诊断标准白血病是一种由于骨髓中某些白细胞异常增生而导致的恶性血液疾病。

它是一种高度复杂的疾病,分为多种不同的类型和亚型。

对于正确诊断和治疗白血病,准确分型是非常重要的。

本文将深入探讨白血病的分型及其诊断标准,并提供相关观点和理解。

为了更好地了解白血病的分型和诊断标准,我们首先需要了解白血病的基本概念。

白血病是一种造血系统的恶性疾病,主要表现为骨髓中异常增生的白细胞,这些白细胞数量过多,发育不成熟或功能异常。

根据白细胞的分化程度和特征,白血病可以分为急性白血病和慢性白血病两大类。

急性白血病是一类进展迅速的白血病,骨髓中存在大量未成熟的白细胞,这些白细胞无法正常发挥其功能,并且会抑制正常造血细胞的产生。

急性白血病通常分为急性淋巴细胞白血病(ALL)和急性髓系白血病(AML)两大类。

急性淋巴细胞白血病(ALL)是一种由淋巴细胞前体异常增生导致的白血病。

它可发生在儿童和成人身上,儿童ALL占所有儿童肿瘤的25%,成人ALL则较为罕见。

ALL的诊断标准主要基于骨髓和外周血液中异常淋巴细胞比例的检测及免疫分型。

根据世界卫生组织(WHO)的分类标准,ALL通常被分为B细胞型和T细胞型。

B细胞型ALL占所有ALL患者的大部分,而T细胞型ALL较为罕见。

急性髓系白血病(AML)是一种由骨髓中异常增生的髓系细胞引起的白血病。

与ALL不同的是,AML主要发生在成年人身上,尤其是中老年人。

AML的诊断主要依据骨髓中异常细胞的形态学特征和免疫分型。

根据WHO的分类标准,AML根据细胞学分类、分子遗传学和临床表现可分为多个亚型。

慢性白血病是一类进展缓慢的白血病,相对于急性白血病而言,慢性白血病的白细胞增生相对成熟,功能也相对正常。

慢性白血病一般分为慢性淋巴细胞白血病(CLL)和慢性髓细胞白血病(CML)两大类。

慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种由成熟淋巴细胞异常增生导致的白血病。

CLL通常发生在中老年人身上,很少影响年轻人和儿童。

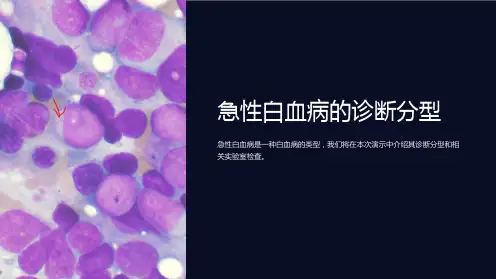

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------急性白血病的诊断与分型1急性白血病的诊断与分型本章节主要包括急性白血病的诊断技术和急性白血病分型两方面的内容。

急性白血病的诊断技术主要有急性白血病血象、骨髓象和细胞化学特征,以及电子显微镜、免疫学检查、细胞遗传学、基因检测及病理学等方面的特征性改变。

急性白血病分型诊断包括 FAB 形态学、免疫学、细胞遗传学及 MIC 分型诊断标准,以及造血组织肿瘤新 WHO 分类标准中的急性白血病分型。

关键词:急性白血病,诊断,形态学,免疫学,细胞遗传学,基因急性白血病是一种恶性血液病,病情进展迅速,预后不良,如不及时诊断、治疗,会很快导致患者的死亡,因此及时作出正确的诊断非常重要。

由于急性白血病的类型与治疗方案的选择、疗效和预后判断有着密切的关系,所以不但要诊断出白血病,而且还要分清属于什么细胞类型。

白血病的诊断应根据临床症状、体征及实验室检查来确定,其中最主要的是骨髓形态学的改变,现分述如下:一.临床特征发热、出血、贫血和白血病细胞脏器浸润是急性白血病的 4 大临床特征。

1 / 9有关急性白血病的临床表现详见第八十二章。

二.实验室检查㈠血象多数急性白血病患者在确诊时会有不同程度的贫血,严重者血红蛋白低于50g/L,甚至 30g/L 以下,红细胞数也相应减少。

贫血一般属于正细胞正色素性,少数患者如红白血病或急性白血病治疗后可为大细胞性,个别患者网织红细胞数可增加,甚至达 1 0%。

90%以上患者有血小板数减少,约 1 /3 患者血小板数低于50 1 09/L,严重者可低于 1 01 09/L。

极少数患者血小板数可正常,甚至增加。

白细胞数常增加,多在 30~501 09/L,少数可高达 1 001 09/L 以上, 1 /3 左右的患者白细胞数低于 5.01 09/L。

急性淋巴细胞白血病诊疗常规一、急性淋巴细胞白血病(ALL)的诊断及分型(一) ALL基本诊断依据1、临床症状、体征:有发热、苍白、乏力、出血、骨关节疼痛,有肝、脾、淋巴结肿大等浸润灶表现。

2、血象改变:血红蛋白及红细胞计数降低,血小板减少,白细胞计数增高、正常或减低,分类可发现不等数量的原、幼淋巴细胞或未见原、幼淋巴细胞。

3、骨髓形态学改变:是确诊本病的主要依据。

骨髓涂片中有核细胞大多呈明显增生或极度增生,仅少数呈增生低下,均以淋巴细胞增生为主,原始+幼稚淋巴细胞必须≥30%才可确诊为ALL。

除了对骨髓涂片作瑞氏染色分类计数并观察细胞形态改变外,应该做过氧化酶(POX)、糖原(PAS) 、非特异性酯酶(NSE)等细胞化学染色检查,以进一步确定异常细胞性质并与其他类型的白血病鉴别。

(二) ALL的M IC分型除了临床及细胞形态学(M)诊断以外,还应该用单克隆抗体作免疫分型(I)及细胞遗传学C)检查,即M I C分型诊断,尽可能作分子遗传学/融合基因(molecular genetics,M ) 检测, 即M ICM分型。

1、细胞形态学分型:淋巴细胞型按FAB分型标准分为L1、2 和L3 型,但L1、2 型之间已不具有明显的预后意义。

2、免疫分型:分为T、B型二大系列: (1) T系急性淋巴细胞白血病(T-ALL) :具有阳性的T淋巴细胞标志,如CD1、CD2、CyCD3、CD4、CD5、CD7、CD8 以及TdT等。

(2) B系急性淋巴细胞白血病(B系ALL) :根据其对B系淋巴细胞特异的单克隆抗体标志反应的表现临床分为3个亚型: ①早期前B型急性淋巴细胞白血病(early Pre B2ALL) , CD79a、CD19和(或) CyCD22、CD10及HLA2DR 阳性, Sm Ig、CyIg阴性; ②前B型急性淋巴细胞白血病(Pre B2ALL) , CyIg阳性, Sm Ig阴性,其他B系标志CD79a、CD19、CD20、CD10、CyCD22以及HLA2DR常为阳性; ③成熟B型急性淋巴细胞白血病(B2ALL) , Sm Ig阳性, 其他B 系标志CD79a、CD19、CD22、CD10、CD20以及HLA2DR 常为阳性。

一、急性淋巴细胞白血病(AIL)诊断及分型(一) AIL基本诊断依据:1.临床症状、体征:有发热、苍白、乏力、出血及肝、脾、淋巴结等脏器浸润灶表现。

2.血象改变:血色素及红细胞计数降低,血小板减少,白细胞计数增高、正常或减低,分类可发现不等数量的原、幼淋巴细胞或不见原、幼淋巴细胞。

3.骨髓形态学改变是确诊的主要依据:骨髓涂片中有核细胞大多呈明显增生或极度增生,仅少数呈增生低下,均以淋巴细胞增生为主,原始+幼稚淋巴细胞必须)30%才可确诊为AlL。

除了对骨髓涂片作瑞氏染色分类计数并观察细胞形态改变外,应该做过氧化酶(POX)、糖原(PAS)、非特异性酯酶(NSE)和酯酶氟化钠抑制试验等细胞化学染色检查,以进一步确定异常细胞性质并与急性非淋巴细胞白血病(ANLL)鉴别。

(二) AlL的MIC分型:除了临床及细胞形态学(M)诊断以外,还必须用单克隆抗体作免疫分型(I)及细胞遗传学检查(C),即MIC分型诊断。

1.细胞形态学分型:按照FAB分型标准分为L1、L2和L3型。

2.免疫分型:分为T、B二大系列:(1) T细胞型急性淋巴细胞白血病(T-AlL):具有阳性的T淋巴细胞标志,如CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD7、CD8以及TdT等。

(2 )B细胞型急性淋巴细胞白血病(B-ALL):根据其对B系特异的单克隆抗体标志反应表现又分为4个亚型:① 早期前B急性淋巴细胞白血病(early PreB-ALL),又称早期前B工型淋巴细胞白血病,其表现为HIA-DR及CD19和(或)CyCD22阳性,其他B系标志阴性。

② 普通型急性淋巴细胞白血病(C-AIL),又称早期前BⅡ型AIL(early PreB-A ILⅡ)。

其表现为CD10阳性,Cylg和SmIg均为阴性,其他B系标志CDl9、CyCD22以及HLA-DR多为阳性。

③ 前B型急性淋巴细胞白血病(PreB-AIL),其表现为CyIg阳性,Smlg 阴性,其他B系标志CDl9、CD20、CD10、CyCD22以及HLA-DR常为阳性。

白血病骨髓诊断标准解读骨髓诊断是白血病诊断的重要手段,通过骨髓穿刺术获取骨髓组织,进行细胞学、遗传学和分子生物学等检查,以确定白血病的类型和分型。

以下是关于白血病骨髓诊断标准的详细解读。

一、急性白血病骨髓诊断标准1.骨髓原始细胞比例:骨髓原始细胞(包括原始粒细胞、原始单核细胞、异常早幼粒细胞、原始淋巴细胞)占比大于等于骨髓有核细胞的20%。

2.幼稚细胞:外周血或骨髓穿刺液中出现异常幼稚细胞。

3. 白血病细胞浸润:肝、脾、淋巴结等器官出现白血病细胞浸润的临床表现。

4.血常规:白细胞异常增高,同时伴有红细胞和血红蛋白减少、血小板减少。

5.感染、发热、出血表现:患者出现感染、发热、出血等症状。

6.分子生物学检测:流式细胞术、免疫组化等分子生物学检测方法,进一步确定白血病细胞的分型。

满足以上条件2个以上,即可确诊为急性白血病。

二、慢性粒细胞白血病骨髓诊断标准1.骨髓增生明显至极度活跃,以粒系增生为主,可见各阶段粒细胞,但以中、晚幼粒细胞为主。

2.肝脾增大,甚至出现巨脾。

3.外周血白细胞明显增高,血涂片可见中性中幼粒、晚幼粒和杆状核粒细胞。

4.早期可无贫血,血小板常常增高,随着病程延长可出现不同程度贫血。

5. Ph染色体/BCR-ABL融合基因阳性。

满足以上条件,结合临床表现,可以确诊为慢性粒细胞白血病。

三、慢性淋巴细胞白血病骨髓诊断标准1.骨髓增生活跃,淋巴细胞比例增高,以成熟的小淋巴细胞为主。

2.早期可无贫血和血小板减少,晚期可出现贫血和血小板减少。

3.病程中可能并发自身免疫性贫血或血小板减少,从而加重贫血和血小板减少。

4.外周血白细胞增多,淋巴细胞比例增高。

结合以上临床表现和骨髓诊断结果,可以确诊为慢性淋巴细胞白血病。

总之,白血病的诊断需综合病史、临床表现和骨髓诊断等辅助检查结果。

了解白血病骨髓诊断标准,有助于临床医生更加准确地诊断和分型白血病,为患者制定个性化的治疗方案。

患者在确诊后,应根据医生建议进行相应治疗,积极配合治疗,以提高治愈率和生活质量。

急性白血病MICM分型:白血病MICM分型,是指形态学(morphology)、免疫学(immunology)、细胞遗传学(cytogenetics)、分子特征(molecular)分型形态学分型(FAB)分型1.急性非淋巴细胞性白血病(ANLL)或急性髓系白血病(AML):M1型:急性原粒细胞性白血病未分化型,骨髓中原粒细胞≥90%,POX染色阳性率>3%。

M2型:急性原粒细胞性白血病部分分化型,以原幼粒细胞为主,早幼粒细胞>3%,中、晚幼及成熟粒细胞>10%为M2a型。

M3型:急怀多颗粒早幼粒细胞性白血病,以颗粒增多的异常早幼粒细胞为主,>30%。

其又分为粗颗粒型(M3a)和细颗粒型(M3b)。

M4型:急性粒-单核细胞性白病,粒系及单核细胞均增生。

M5型:急性单核细胞性白血病,M5a为原单核细胞型,原单核>80%;M5b为部分分化型,以幼单核细胞为主,原单核<80%。

M6型:急性红白血病,原幼红细胞≥50%,非红系细胞中原始细胞>30%。

M7型:急性巨核细胞性白血病,原巨核细胞>30%,并经电镜、血小板过氧化物酶检查、血小板免疫标志物或血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa检查等证实。

M0型:近年确定,为髓系最早阶段的白血病,形态学上极少髓系分化,不能鉴别,必须用免疫标志物确定。

2.急性淋巴细胞性白血病(ALL):L1:以小原淋巴细胞为主,大小较一致。

L2:以大原淋巴细胞为主,大小不一致。

L3:以大原淋巴细胞为主,胞质内含大量空泡。

3.急性白血病的主要化学染色特点:免疫学分型-基本免疫表型1.急性非淋巴细胞白血病(ANLL)FAB分型与免疫标志:2.急性T淋巴细胞白血病(T-ALL)FAB分型与免疫学标志:3.急性非T淋巴细胞白血病(non-T-ALL)FAB分型与免疫学标志:4. 混合细胞性白血病:有极少部分病人白血病细胞为淋巴系和髓系细胞双克隆或同一细胞系免疫标志双表型,即混合细胞性白血病。

此型白血病用形态方法极难诊断,必须结合多参数流式细胞术分析才能确诊。

根据临床表现、血象和骨髓象特点,诊断一般不难。

诊断成立后,应进一步分型。

鉴别诊断:(1)骨髓增生异常综合征骨髓中原始细胞不到30%. (2)某些感染引起的白细胞异常鉴别根据细胞形态的差别。

(3)巨幼细胞贫血有时可与急性红白血病混淆,但巨幼贫骨髓中原始细胞不增多,幼红细胞大小一致核规则,染色质细致均匀,核发育落后于胞浆。

PAS反应常为阴性。

(4)再生障碍性贫血及特发性血小板减少性紫癜,骨髓象检查可鉴别。

(5)急性粒细胞缺乏症恢复期多有明确病因,血小板正常,早幼粒细胞中无Auer 小体。

治疗:(1)一般治疗防治感染、纠正贫血、控制出血、防治高尿酸血症肾病应鼓励患者多饮水并碱化尿液。

(2)化学治疗①化学治疗的策略目的是达到完全缓解并延长生存期。

完全缓解的要求a.白血病的症状和体征消失,b.血象Hb100g/L(男)或90g/L(女及儿童),中性粒细胞绝对值>1.5×109/L,血小板>100×109/L,外周血白细胞分类中无白血病细胞;c.骨髓象:原粒细胞+早幼粒细胞(原单核+幼单核细胞或原淋巴+幼淋巴细胞)<5%,红细胞及巨核细胞系列正常。

②目前多采用联合化疗,A.药物组合应符合以下各条件:a.作用于细胞周期不同阶段的药物;b.各药物间有相互协同作用,以最大限度地杀灭白血病细胞;c.各药物副作用不重叠,对重要脏器损伤较小。

B.经诱导缓解达完全缓解后应实施巩固强化阶段的治疗4~6疗程。

然后进入维持阶段。

③急淋白血病的化学治疗常用长春新碱加泼尼松(VP方案)、(VAP方案)即VP方案加门冬酰胺酶。

(VDP方案)、(VADP方案)。

在缓解前或至少缓解开始时需作中枢神经系统白血病预防性治疗,可以单独鞘内注射甲氨蝶呤或甲氨蝶呤加阿糖胞苷。

④急非淋白血病的化学治疗DA方案,HOAP方案等。

全反式维甲酸可使M3白血病诱导缓解。

⑤其他老年患者对化疗耐受差,常规化疗方案中剂量应减少。

过度虚弱患者,无法接受联合化疗,宜用小剂量阿糖胞苷(或高三尖杉酯碱)静滴治疗,直至缓解。

急性白血病的FAB分型1976年法国(Franch)、美国(AInerican)和英国(Britain)等三国血细胞形态学专家讨论、制订了关于急性白血病的分型诊断标准,简称"FAB"分型。

据此标准,可将急性淋巴细胞白血病〔ALL〕则可依此标准分成L1-L3三型,而急性非淋巴细胞白血病〔ANLL〕分成M0-M7共八个亚型。

这种分型法已被世界各国广泛采用,其目的是为了统一急性白血病的分型和诊断。

1.ALL分为三个亚型(1)L1型;以小原淋巴细胞为主,大小较一致,核染色质较粗,核仁小而不清,胞质量少。

(2)L2型;以大原淋巴细胞为主,大小不一,核染色质较疏松,核仁1至多个,胞质丰富。

(3)L3型;以大原淋巴细胞为主,大小较一致,核染色质均匀细点状,核仁1至多个且明显,胞质深蓝,可见大量空泡。

2.ANLL分为八个亚型(1)M0(急性髓细胞白血病微分化型):骨髓有核细胞增生程度较轻,原始细胞大于30%,可达90%以上,核圆形,核仁明显。

胞质小,嗜碱性,无颗粒,无Auer小体。

(2)M1(急性原始粒细胞白血病未分化型):骨髓增生极度活跃或明显活跃,少数病例可增生减低,骨髓中I型加II型原始粒细胞大于90%(NEC),可见小原粒细胞(胞体小,与淋巴细胞相似,胞似圆形,核染色质呈细颗粒状,较正常原粒细胞密集,核仁1-2个,有伪足)。

(3)M2(急性原始粒细胞白血病部分分化型):骨髓增生极度活跃或明显活跃,骨髓原粒I型II型大于30%-90%,单核细胞小于20%,早幼以下各阶段大于10%,约50%病例的白血病细胞内可见Auer小体。

分两个亚型:M2a:骨髓中原粒I型+II型>30%-90%,单核细胞<20%,早幼以下各阶段>1%。

M2b:骨髓中粒系统明显增生,异常的原始及早幼粒细胞增多,以异常的中性中幼粒细胞增多为主,常>30%,这类中幼粒细胞有核仁1-2个,核浆发育不平衡。

有的晚幼粒亦见有核仁。