清 代 的 官 制(八)

- 格式:docx

- 大小:12.38 KB

- 文档页数:2

明清时期的国家机构和政府组织明清时期,中国的国家机构和政府组织经历了很多变化。

在明朝,官员的选拔是通过科举制度进行的,各级官员也被分成九品官等。

而清朝则实行了两种制度:官员的任命延续了科举制度,但由满族人掌控;同时还实行了八旗制度,用来统治汉族。

明朝的政府组织明朝是中国历史上一个较长的朝代,首都在南京和北京两地。

其政府机构主要包括:左右都督,六部,九卿,领军衙门等。

其中,左右都督是明朝的最高军事机构,每个都督都由两名执政人员共同出任。

六部则是明朝的最高行政机构,包括礼部、兵部、户部、刑部、工部和吏部,它们各自负责不同方面的事务,例如礼部负责官员的任免和外交事务,兵部负责军事事务等。

九卿则是明朝的最高司法机构,包括东阁大学士、中书舍人、侍郎、通政使、御史中丞、御史、太常少卿、太仆少卿和太府少卿,他们共同负责司法系统的管理和运作。

领军衙门则是军事情报和安全机构。

在明朝,官员是通过科举制度进行选拔的。

科举制度是古代中国的一种选拔官员的制度。

每三年一次,举行一次科举考试。

通过科举考试的人被称为进士,并被视为高级官员。

另外,根据等级官制,官员被分为九品官等,每个等级又被分为两层(正、副),共18层。

这种等级制度也是中国历史上常用的一种制度,它用于确定官员的地位和权力。

清朝的政府组织清朝时期,中国的政府组织发生了很大的变化。

清朝的首都在北京,其政府机构主要包括:内阁、六部、三事、辅臣、红丝/白丝管家、少保等。

内阁是清朝最高行政机构,由两位皇帝亲自任命。

六部是中国古代传统行政机构,包括吏部、兵部、礼部、刑部、工部和户部。

三事则是司法机构,负责司法审判。

辅臣主要负责监督官员和管理朝廷的财务。

红丝/白丝管家是清朝宫廷中的两个非常重要的职务,负责管理皇室的日常生活和仪式。

少保则是清朝的最高军事机构,也负责外交和安全。

与明朝相比,清朝在官员的选拔和组织方面有很大的不同。

清朝的官员也是通过科举选拔的,但由于清朝政府控制权掌握在满族人手中,满族人在官员任命和升迁方面占据了主导地位。

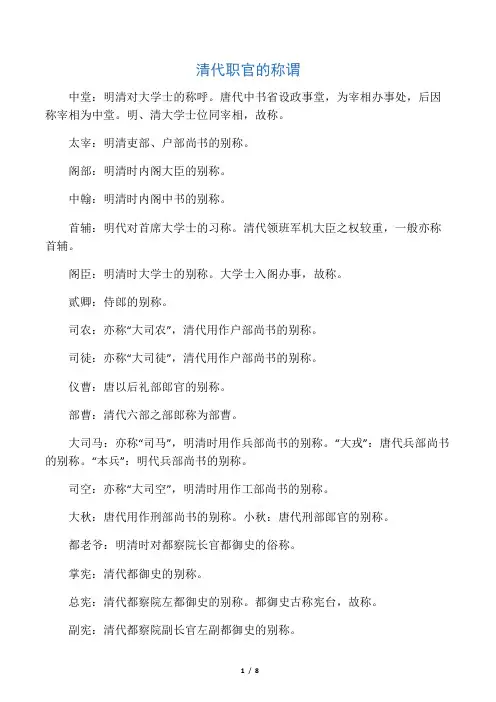

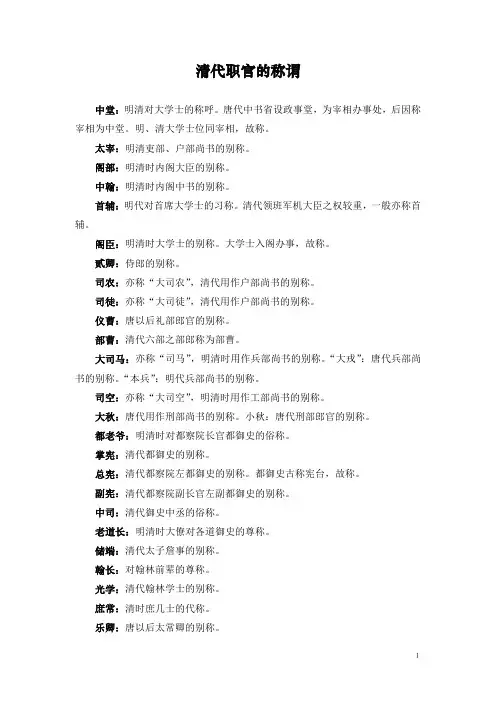

清代职官的称谓中堂:明清对大学士的称呼。

唐代中书省设政事堂,为宰相办事处,后因称宰相为中堂。

明、清大学士位同宰相,故称。

太宰:明清吏部、户部尚书的别称。

阁部:明清时内阁大臣的别称。

中翰:明清时内阁中书的别称。

首辅:明代对首席大学士的习称。

清代领班军机大臣之权较重,一般亦称首辅。

阁臣:明清时大学士的别称。

大学士入阁办事,故称。

贰卿:侍郎的别称。

司农:亦称“大司农”,清代用作户部尚书的别称。

司徒:亦称“大司徒”,清代用作户部尚书的别称。

仪曹:唐以后礼部郎官的别称。

部曹:清代六部之部郎称为部曹。

大司马:亦称“司马”,明清时用作兵部尚书的别称。

“大戎”:唐代兵部尚书的别称。

“本兵”:明代兵部尚书的别称。

司空:亦称“大司空”,明清时用作工部尚书的别称。

大秋:唐代用作刑部尚书的别称。

小秋:唐代刑部郎官的别称。

都老爷:明清时对都察院长官都御史的俗称。

掌宪:清代都御史的别称。

总宪:清代都察院左都御史的别称。

都御史古称宪台,故称。

副宪:清代都察院副长官左副都御史的别称。

中司:清代御史中丞的俗称。

老道长:明清时大僚对各道御史的尊称。

储端:清代太子詹事的别称。

翰长:对翰林前辈的尊称。

光学:清代翰林学士的别称。

庶常:清时庶几士的代称。

乐卿:唐以后太常卿的别称。

1少卿:太仆卿的别称。

总督:也通称部堂、制军、制台。

官名。

清代地方最高官员,辖一省或二、三省,综理辖区内的军民要政,正二品,加尚书衔者为从一品。

为便于节制辖区内的军队和督核官吏,一般都兼兵部尚书和右都御史衔。

清中叶后设总督大致为八人,计直隶、两江、两广、湖广、闽浙、云贵、陕甘、四川各一人,清末又增设东三省总督。

另设有漕运总督,专司各省转漕的粮政;河道总督,专司黄河、运河的堤防疏浚等事。

巡抚:一般又通称抚台、抚军、部院、中丞。

清代以巡抚为省级的地方长官,会合总督总揽一省军政大权,从二品,加侍郎衔为正二品。

清代于山东、陕西、河南、江苏、安徽、江西、浙江、湖北、湖南、陕西、新疆、广东、广西、云南、贵州等十五省各设巡抚怡人;直隶、甘肃、福建、四川不另设巡抚,有总督监管。

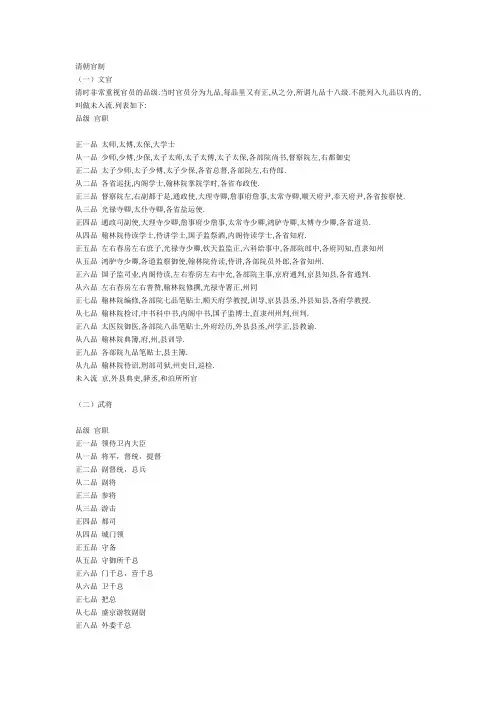

清朝官制(一)文官清时非常重视官员的品级.当时官员分为九品,每品里又有正,从之分,所谓九品十八级.不能列入九品以内的,叫做未入流.列表如下:品级官职正一品太师,太傅,太保,大学士从一品少师,少傅,少保,太子太师,太子太傅,太子太保,各部院尚书,督察院左,右都御史正二品太子少师,太子少傅,太子少保,各省总督,各部院左,右侍郎.从二品各省巡抚,内阁学士,翰林院掌院学时,各省布政使.正三品督察院左,右副都于是,通政使,大理寺卿,詹事府詹事,太常寺卿,顺天府尹,奉天府尹,各省按察使.从三品光禄寺卿,太仆寺卿,各省盐运使.正四品通政司副使,大理寺少卿,詹事府少詹事,太常寺少卿,鸿胪寺卿,太傅寺少卿,各省道员.从四品翰林院侍读学士,侍讲学士,国子监祭酒,内阁侍读学士,各省知府.正五品左右春房左右庶子,光禄寺少卿,钦天监监正,六科给事中,各部院郎中,各府同知,直隶知州从五品鸿胪寺少卿,各道监察御使,翰林院侍读,侍讲,各部院员外郎,各省知州.正六品国子监司业,内阁侍读,左右春房左右中允,各部院主事,京府通判,京县知县,各省通判.从六品左右春房左右善赞,翰林院修撰,光禄寺署正,州同正七品翰林院编修,各部院七品笔贴士,顺天府学教授,训导,京县县丞,外县知县,各府学教授.从七品翰林院检讨,中书科中书,内阁中书,国子监博士,直隶州州判,州判.正八品太医院御医,各部院八品笔贴士,外府经历,外县县丞,州学正,县教谕.从八品翰林院典簿,府,州,县训导.正九品各部院九品笔贴士,县主簿.从九品翰林院侍诏,刑部司狱,州吏目,巡检.未入流京,外县典吏,驿丞,和泊所所官(二)武将品级官职正一品领侍卫内大臣从一品将军,督统,提督正二品副督统,总兵从二品副将正三品参将从三品游击正四品都司从四品城门领正五品守备从五品守御所千总正六品门千总,营千总从六品卫千总正七品把总从七品盛京游牧副尉正八品外委千总从八品委署骁骑尉正九品外委把总从九品额外外委未入流武官无未入流有的朋友可能会被一些官员的称呼搞糊涂了,下面将一些官员的别称简述一下。

品级——顶戴—————————蟒袍————补服(文/武)一品——珊瑚—————————九蟒五爪——仙鹤/麒麟二品——起花珊瑚———————九蟒五爪——锦鸡/狮子三品——蓝宝石及蓝色明玻璃——九蟒五爪——孔雀/豹四品——青金石及蓝色涅玻璃——八蟒五爪——雪雁/虎五品——水晶及白色明玻璃———八蟒五爪——白鹇/虎六品——砗磲及白色涅玻璃———八蟒五爪——鹭鸶/彪七品——素金顶————————五蟒四爪——(溪鸟)鸟和(束力鸟)鸟/犀牛八品——起花金顶———————五蟒四爪——鹌鹑/犀牛九品——镂花金顶———————五蟒四爪——蓝雀/海马末入流—镂花金顶———————五蟒四爪——黄鹂/无官员的称呼大学士—————中堂太子少保————宫保吏部尚书————天官、冢宰礼部尚书————大宗伯户部尚书————大司徒、大司农刑部尚书————大司寇兵部尚书————大司马工部尚书————大司空左都御史————总宪左副都御史———副宪通政使—————银台御史——————侍御、都老爷郎中、员外郎——部郎、郎官主事——————主政总督——————制军、制台、制宪、督宪、部堂巡抚——————中丞、抚军、抚台、抚院、抚宪、部院河道总督————河台、河帅漕运总督————漕台、漕帅学政——————学台、学院、学宪布政使—————藩台、藩司、方伯、东司按察使—————臬台、臬司、廉访、西司盐运使—————盐司道员——————道台、观察知府——————太守、太尊、黄堂、五马同知——————二府、分府、司马通判——————别驾、三府知州——————牧、刺史州同——————州驾、州司马州判——————别驾、州司马知县——————明府、令、大令、宰、邑尊、邑宰、邑令、令尹、大尹学官——————教官、校官、学老师县丞——————左堂、二尹、捕厅主簿——————三尹吏目——————捕厅、右堂典史——————捕厅、右堂、廉捕、少尉、少尹、少府巡检——————捕厅、巡政、分司提督——————军门、提台总兵——————总镇、镇台副将——————协镇、协台其它:正一品——文官:太师、太傅、太保、大学士武官:领侍卫内大臣从一品——文官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、各部院尚书、都察院左、右都御史武官:将军、都统、提督正二品——文官:太子少师、太子少傅、太子少保、各省总督、各部院左、右侍郎武官:副都统、总兵从二品——文官:各省巡抚、内阁学士、翰林院掌院学士、各省布政使武官:副将正三品——文官:都察院左、右副都御史、通政司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿、顺天府尹、奉天府尹、各省按察使武官:参将从三品——文官:光禄寺卿、太仆寺卿、各省盐运使武官:游击正四品——文官:通政司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、各省道员武官:都司从四品——文官:翰林院侍读、侍讲学士、国子监祭酒、内阁侍读学士、各省知府武官:城门领正五品——文官:左右春坊左右庶子、光禄寺少卿、钦天监监正、六科给事中、各部院郎中、各府同知、直隶州知州武官:守备从五品——文官:鸿胪寺少卿、各道监察御史、翰林院侍读、侍讲、各部院员外郎、各省知州武官:守御所千总正六品——文官:国子监司业、内阁侍读、左右春坊左右中允、各部院主事、京府通判、京县知县、各省通判武官:门千总、营千总从六品——文官:左右春坊左右赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、直隶州州同、州同武官:卫千总正七品——文官:翰林院编修、各部院七品笔帖式、顺天府学教授、训导、京县县丞、外县知县、各府学教授武官:把总从七品——文官:翰林院检讨、中书科中书、内阁中书、国子监博士、直隶州州判、州判武官:盛京游牧副尉正八品——文官:太医院御医、各部院八品笔帖式、外府经历、外县县丞、州学正、县教谕武官:外委千总从八品——文官:翰林院典簿、府训导、州训导、县训导武官:委署骁骑尉正九品——文官:各部院九品笔帖式、县主簿武官:外委把总从九品——文官:翰林院待诏、刑部寺狱、州吏目、巡检武官:额外外委未入流——文官:京县典史、外县典史、驿丞、河泊所所官武官:无仍以科举为选任官吏的“正途”。

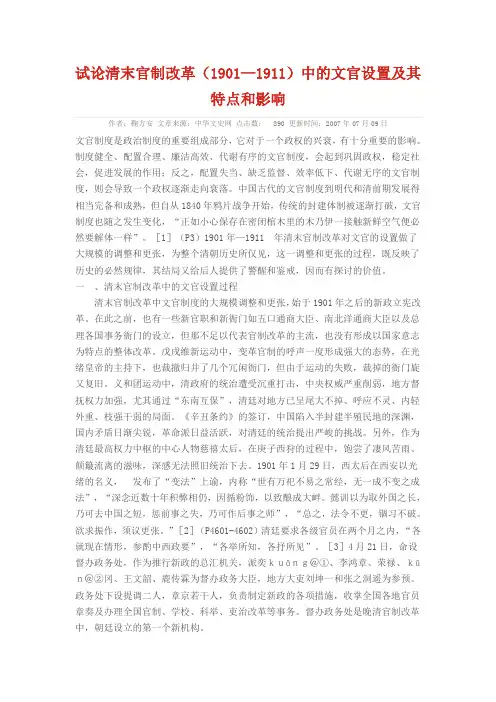

试论清末官制改革(1901—1911)中的文官设置及其特点和影响作者:鞠方安文章来源:中华文史网点击数:890 更新时间:2007年07月09日文官制度是政治制度的重要组成部分,它对于一个政权的兴衰,有十分重要的影响。

制度健全、配置合理、廉洁高效、代谢有序的文官制度,会起到巩固政权,稳定社会,促进发展的作用;反之,配置失当、缺乏监督、效率低下、代谢无序的文官制度,则会导致一个政权逐渐走向衰落。

中国古代的文官制度到明代和清前期发展得相当完备和成熟,但自从1840年鸦片战争开始,传统的封建体制被逐渐打破,文官制度也随之发生变化,“正如小心保存在密闭棺木里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样”。

[1](P3)1901年—1911 年清末官制改革对文官的设置做了大规模的调整和更张,为整个清朝历史所仅见,这一调整和更张的过程,既反映了历史的必然规律,其结局又给后人提供了警醒和鉴戒,因而有探讨的价值。

一、清末官制改革中的文官设置过程清末官制改革中文官制度的大规模调整和更张,始于1901年之后的新政立宪改革。

在此之前,也有一些新官职和新衙门如五口通商大臣、南北洋通商大臣以及总理各国事务衙门的设立,但那不足以代表官制改革的主流,也没有形成以国家意志为特点的整体改革。

戊戌维新运动中,变革官制的呼声一度形成强大的态势,在光绪皇帝的主持下,也裁撤归并了几个冗闲衙门,但由于运动的失败,裁掉的衙门旋又复旧。

义和团运动中,清政府的统治遭受沉重打击,中央权威严重削弱,地方督抚权力加强,尤其通过“东南互保”,清廷对地方已呈尾大不掉、呼应不灵、内轻外重、枝强干弱的局面。

《辛丑条约》的签订,中国陷入半封建半殖民地的深渊,国内矛盾日渐尖锐,革命派日益活跃,对清廷的统治提出严峻的挑战。

另外,作为清廷最高权力中枢的中心人物慈禧太后,在庚子西狩的过程中,饱尝了凄风苦雨、颠簸流离的滋味,深感无法照旧统治下去。

1901年1月29日,西太后在西安以光绪的名义,发布了“变法”上谕,内称“世有万祀不易之常经,无一成不变之成法”,“深念近数十年积弊相仍,因循粉饰,以致酿成大衅。

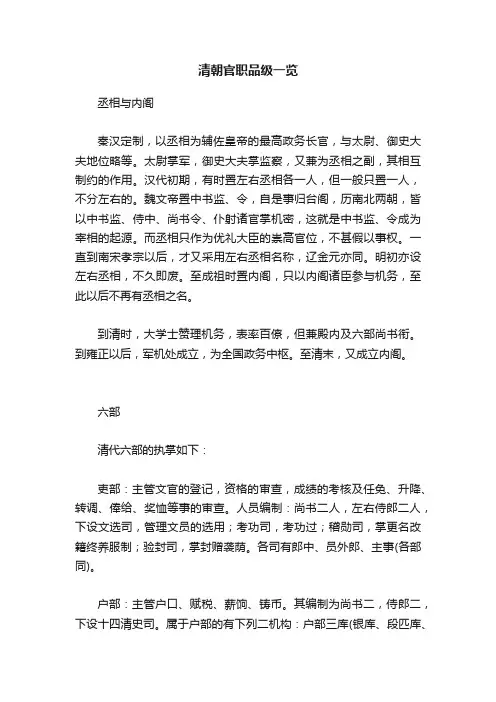

清朝官职品级一览丞相与内阁秦汉定制,以丞相为辅佐皇帝的最高政务长官,与太尉、御史大夫地位略等。

太尉掌军,御史大夫掌监察,又兼为丞相之副,其相互制约的作用。

汉代初期,有时置左右丞相各一人,但一般只置一人,不分左右的。

魏文帝置中书监、令,自是事归台阁,历南北两朝,皆以中书监、侍中、尚书令、仆射诸官掌机密,这就是中书监、令成为宰相的起源。

而丞相只作为优礼大臣的崇高官位,不甚假以事权。

一直到南宋孝宗以后,才又采用左右丞相名称,辽金元亦同。

明初亦设左右丞相,不久即废。

至成祖时置内阁,只以内阁诸臣参与机务,至此以后不再有丞相之名。

到清时,大学士赞理机务,表率百僚,但兼殿内及六部尚书衔。

到雍正以后,军机处成立,为全国政务中枢。

至清末,又成立内阁。

六部清代六部的执掌如下:吏部:主管文官的登记,资格的审查,成绩的考核及任免、升降、转调、俸给、奖恤等事的审查。

人员编制:尚书二人,左右侍郎二人,下设文选司,管理文员的选用;考功司,考功过;稽勋司,掌更名改籍终养服制;验封司,掌封赠袭荫。

各司有郎中、员外郎、主事(各部同)。

户部:主管户口、赋税、薪饷、铸币。

其编制为尚书二,侍郎二,下设十四清史司。

属于户部的有下列二机构:户部三库(银库、段匹库、颜料库)、户部仓场衙门。

礼部:主管国家典礼和教育、贡举。

编制:尚书、侍郎,下设仪制司、祠祭司、精膳司、铸印局。

兵部:主管练兵、武器和武官一切政令。

编制:尚书、侍郎,下设武选司、车驾司、职方司、武库司。

邢部:主管国家的法律刑罚。

编制:尚书、侍郎,下设十八司(按省分)和赃罚库司库(收赃银送户部)、律例馆(修法令条文)。

工部:主管土木兴建和水利等。

编制:尚书、侍郎,下设营缮司、虞衡司、都水司、屯田司、节慎库、制造库、料作所、琉璃窖监督、皇木厂监督、管理街道厅。

九寺寺即官署。

九寺即九卿之官署。

汉以太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府谓之九寺大卿。

历代略有变动,迄于清皆因之。

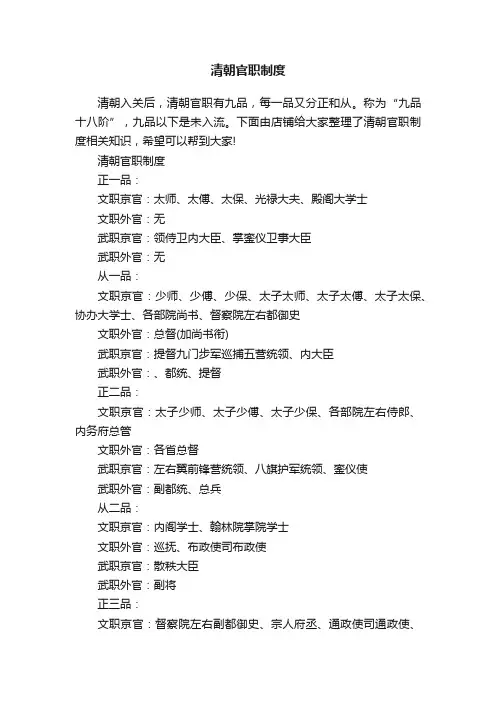

清朝官职制度清朝入关后,清朝官职有九品,每一品又分正和从。

称为“九品十八阶”,九品以下是未入流。

下面由店铺给大家整理了清朝官职制度相关知识,希望可以帮到大家!清朝官职制度正一品:文职京官:太师、太傅、太保、光禄大夫、殿阁大学士文职外官:无武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣武职外官:无从一品:文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右都御史文职外官:总督(加尚书衔)武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣武职外官:、都统、提督正二品:文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管文职外官:各省总督武职京官:左右翼前锋营统领、八旗护军统领、銮仪使武职外官:副都统、总兵从二品:文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士文职外官:巡抚、布政使司布政使武职京官:散秩大臣武职外官:副将正三品:文职京官:督察院左右副都御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史武职外官:城守尉、参将、指挥使从三品:文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿文职外官:都转盐运使司运使武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使司宣慰使、指挥同知正四品:文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员、武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班武职外官:防守使、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知、管带官从四品:文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、侍讲学士、国子监祭酒文职外官:知府、土知府、盐运使司运同武职京官:城门领、包衣副护军参领、包衣副骁骑参领、包衣佐领、四品典仪、二等护卫武职外官:宣抚使司宣抚使、宣慰使司副使正五品:文职京官:左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、六科给事中、宗人府理事官、各部郎中、太医院院使、钦天监监正文职外官:同知、土同知、直隶知州武职京官:三等侍卫、治仪正、步军副尉、步军校、监守信礮官、分管佐领武职外官:关口守御、防御、守备、宣慰使司佥事、宣抚使司同知、千户从五品:文职京官:翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、宗人府副理事、御使、各部员外郎文职外官:各州知州、土知州、盐运司副使、盐课提举司提举武职京官:四等侍卫、委署前锋参领、委署护军参领、委署鸟枪护军参领、委署前锋侍卫、下五旗包衣参领、五品典仪、印物章京、三等护卫武职外官:守御所千总、河营协办守备、安抚使、招讨使、宣抚使司副使、副千户正六品:文职京官:内阁侍读、左右春坊中允、国子监司业、堂主事、主事、都察院都事、经历、大理寺左右寺丞、宗人府经历、太常寺满汉寺丞、钦天监监判、钦天监汉春夏中秋冬五官正、神乐署署正、僧录司左右善事、道录司左右正一文职外官:京府通判、京县知县、通判、土通判武职京官:兰翎侍卫、整仪尉、亲军校、前锋校、护军校、鸟枪护军校、骁骑校、委署步军校武职外官:门千总、营千总、宣抚使司佥事、安抚使司同知、副招讨使、长官使、长官、百户从六品:文职京官:左右春坊赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、钦天监满洲蒙古五官正、汉军秋官正、和声署正、僧录司左右阐教、道录司左右演法文职外官:布政司经历、理问、允判、直隶州州同、州同、土州同武职京官:内务府六品兰翎长、六品典仪武职外官:卫千总、安抚使司副使正七品:文职京官:翰林院编修、大理寺左右评事、太常寺博士、国子监监丞、内阁典籍、通政司经历、知事、太常寺典籍、太仆寺主薄、部寺司库、兵马司副指挥、太常寺满洲读祝官、赞礼郎、鸿胪寺满洲鸣赞文职外官:京县县丞、顺天府满洲教授、训导、知县、按察司经历、教授武职京官:城门史、太仆寺马厂协领武职外官:把总、安抚使司佥事、长官司副长官从七品:文职京官:翰林院检讨、銮仪卫经历、中书科中书、内阁中书、詹事府主薄、光禄寺署丞、典薄、国子监博士、助教、钦天监灵台郎、祀祭署奉祀、和声署署丞文职外官:京府经历、布政司都事、盐运司经历、直隶州州判、州判、土州判武职京官:七品典仪武职外官:盛京游牧副尉正八品:文职京官:司务、五经博士、国子监学正、学录、钦天监主薄、太医院御医、太常寺协律郎、僧录司左右讲经、道录寺左右至灵文职外官:布政司库大使、盐运司库大使、盐道库大使、盐课司大使、盐引批验所大使、按察司知事、府经历、县丞、士县丞、四氏学录、州学正、教谕武职京官:无武职外官:外委千总从八品:文职京官:翰林院典薄、国子监典薄、鸿胪寺主薄、钦天监挚壶正、祀祭署祀丞、神乐署署丞、僧录司左右觉义、道录司左右至义文职外官:布政司照磨、盐运司知事、训导武职京官:八品典仪、委署亲军校、委署前锋校、委署护军校、委署骁骑校武职外官:无正九品:文职京官:礼部四译会同馆大使、钦天监监侯、司书、太常寺汉赞礼郎文职外官:按察司照磨、府知事、同知知事、通判知事、县主薄武职京官:各营兰翎长武职外官:外委把总从九品:文职京官:翰林院侍诏、满洲孔目、礼部四译会同官序班、国子监典籍、鸿胪寺汉鸣赞、序班、刑部司狱、钦天监司晨、博士、太医院吏目、太常寺司乐、工部司匠文职外官;府厅照磨、州吏目、道库大使、宣课司大使、府税课司大使、司府厅司狱、司府厅仓大使、巡检、土巡检武职京官:太仆寺马厂委署协领武职外官:额外外委未入流:文职京官:翰林院孔目、都察院库使、礼部铸印局大使、兵马司吏目、崇文门副使文职外官:典史、土典史、关大使、府检校、长官司吏目、茶引批验所大使、盐茶大使、驿丞、土驿丞、河泊所所官、牐官、道县仓大使武职京官:无武职外官:百长、土舍、土目明清时的官服因其前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的补子,故称。

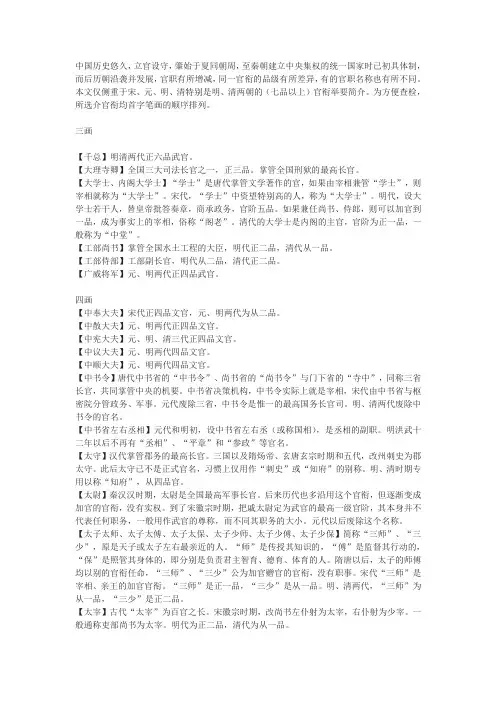

中国历史悠久,立官设守,肇始于夏同朝周,至秦朝建立中央集权的统一国家时已初具体制,而后历朝沿袭并发展,官职有所增减,同一官衔的品级有所差异,有的官职名称也有所不同。

本文仅侧重于宋、元、明、清特别是明、清两朝的(七品以上)官衔举要简介。

为方便查检,所选介官衔均首字笔画的顺序排列。

三画【千总】明清两代正六品武官。

【大理寺卿】全国三大司法长官之一,正三品。

掌管全国刑狱的最高长官。

【大学士、内阁大学士】“学士”是唐代掌管文学著作的官,如果由宰相兼管“学士”,则宰相就称为“大学士”。

宋代,“学士”中资望特别高的人,称为“大学士”。

明代,设大学士若干人,替皇帝批答奏章,商承政务,官阶五品。

如果兼任尚书、侍郎,则可以加官到一品,成为事实上的宰相,俗称“阁老”。

清代的大学士是内阁的主官,官阶为正一品,一般称为“中堂”。

【工部尚书】掌管全国水土工程的大臣,明代正二品,清代从一品。

【工部侍部】工部副长官,明代从二品,清代正二品。

【广威将军】元、明两代正四品武官。

四画【中奉大夫】宋代正四品文官,元、明两代为从二品。

【中散大夫】元、明两代正四品文官。

【中宪大夫】元、明、清三代正四品文官。

【中议大夫】元、明两代四品文官。

【中顺大夫】元、明两代四品文官。

【中书令】唐代中书省的“中书令”、尚书省的“尚书令”与门下省的“寺中”,同称三省长官,共同掌管中央的机要。

中书省决策机构,中书令实际上就是宰相,宋代由中书省与枢密院分管政务、军事。

元代废除三省,中书令是惟一的最高国务长官司。

明、清两代废除中书令的官名。

【中书省左右丞相】元代和明初,设中书省左右丞(或称国相),是丞相的副职。

明洪武十二年以后不再有“丞相”、“平章”和“参政”等官名。

【太守】汉代掌管郡务的最高长官。

三国以及隋炀帝、玄唐玄宗时期和五代,改州刺史为郡太守。

此后太守已不是正式官名,习惯上仅用作“刺史”或“知府”的别称。

明、清时期专用以称“知府”,从四品官。

【太尉】秦汉汉时期,太尉是全国最高军事长官。

清代职官的称谓中堂:明清对大学士的称呼。

唐代中书省设政事堂,为宰相办事处,后因称宰相为中堂。

明、清大学士位同宰相,故称。

太宰:明清吏部、户部尚书的别称。

阁部:明清时内阁大臣的别称。

中翰:明清时内阁中书的别称。

首辅:明代对首席大学士的习称。

清代领班军机大臣之权较重,一般亦称首辅。

阁臣:明清时大学士的别称。

大学士入阁办事,故称。

贰卿:侍郎的别称。

司农:亦称“大司农”,清代用作户部尚书的别称。

司徒:亦称“大司徒”,清代用作户部尚书的别称。

仪曹:唐以后礼部郎官的别称。

部曹:清代六部之部郎称为部曹。

大司马:亦称“司马”,明清时用作兵部尚书的别称。

“大戎”:唐代兵部尚书的别称。

“本兵”:明代兵部尚书的别称。

司空:亦称“大司空”,明清时用作工部尚书的别称。

大秋:唐代用作刑部尚书的别称。

小秋:唐代刑部郎官的别称。

都老爷:明清时对都察院长官都御史的俗称。

掌宪:清代都御史的别称。

总宪:清代都察院左都御史的别称。

都御史古称宪台,故称。

副宪:清代都察院副长官左副都御史的别称。

中司:清代御史中丞的俗称。

老道长:明清时大僚对各道御史的尊称。

储端:清代太子詹事的别称。

翰长:对翰林前辈的尊称。

光学:清代翰林学士的别称。

庶常:清时庶几士的代称。

乐卿:唐以后太常卿的别称。

1少卿:太仆卿的别称。

总督:也通称部堂、制军、制台。

官名。

清代地方最高官员,辖一省或二、三省,综理辖区内的军民要政,正二品,加尚书衔者为从一品。

为便于节制辖区内的军队和督核官吏,一般都兼兵部尚书和右都御史衔。

清中叶后设总督大致为八人,计直隶、两江、两广、湖广、闽浙、云贵、陕甘、四川各一人,清末又增设东三省总督。

另设有漕运总督,专司各省转漕的粮政;河道总督,专司黄河、运河的堤防疏浚等事。

巡抚:一般又通称抚台、抚军、部院、中丞。

清代以巡抚为省级的地方长官,会合总督总揽一省军政大权,从二品,加侍郎衔为正二品。

清代于山东、陕西、河南、江苏、安徽、江西、浙江、湖北、湖南、陕西、新疆、广东、广西、云南、贵州等十五省各设巡抚怡人;直隶、甘肃、福建、四川不另设巡抚,有总督监管。

【清朝】⼋旗、官职、爵位图⽂解释⼋旗由来⼋旗制是清代兵民合⼀的社会组织制度,由太祖努尔哈⾚在⼥真⼈⽜??制基础上建⽴的。

明万历⼆⼗九年(1601年)始建四旗,正黄旗、正蓝旗、正⽩旗和正红旗。

明万历四⼗三年(1615年)增设四旗,称镶黄旗、镶蓝旗、镶红旗和镶⽩旗。

定三百⼈为⼀⽜??,五⽜??为⼀甲喇,五甲喇为⼀固⼭(固⼭即旗)。

满族⼈按⼋旗制分⾪各旗,平时⽣产,战时从征。

初建时,不但在军事上发挥重要作⽤,⽽且具有⾏政和⽣产职能。

清朝统⼀,太宗皇太极为加强对旗⼈的束缚,增强了⼋旗制的军事职能,并为扩⼤军事实⼒和笼络⼈⼼,⼜建⽴了汉军⼋旗和蒙古⼋旗。

各旗有军营、前锋营、骁骑营、健锐营和步军营等常规伍,司禁卫,云梯和布阵等职。

另外,设⽴了相礼营、虎枪营、⽕器营和神机营等特殊营伍,演习摔跤、射箭、刺虎和操练检枪等。

由于清初诸帝很重视枪炮武功等实战本领,⼋旗军在平定三藩,收台湾各抵御沙俄侵略等战⽃中都取得了辉煌战绩。

⼋旗兵分为京营和驻防两类。

京营是守卫京师的⼋旗军的总称,由朗卫和兵卫组成。

侍卫皇室的⼈。

称朗卫,且必须是出⾝镶黄、正黄和正⽩上三旗的旗⼈,如紫禁城内午门、东西华门、神武门等由上三旗守卫。

驻防是指驻防全国各要地的⼋旗。

京营总兵约⼗万,驻防兵⼈类也在10万左右。

镶蓝旗满洲在今内蒙古乌兰察布盟东部,清代⼋旗之⼀。

建于明万历四⼗三年(1615年),因旗⾊为蓝⾊镶红⽽得名,镶蓝旗是下五旗,由诸王,贝勒和贝⼦分统。

清末时模达到下辖87个整佐领⼜⼀个半分领,兵丁2.7万,男⼥⽼少总⼈⼝约13.5万⼈。

著名表演艺术家侯宝林先⽣便是蓝旗⼈。

正蓝旗满洲在今内蒙古锡林郭勒盟南部,闪电河流贯领接河北。

清代⼋旗之⼀。

建于明万历⼆⼗九年(1601年),因旗⾊纯蓝⽽得名。

正蓝旗在顺治前与正黄、镶黄列为上三旗,顺治初,被多尔衮降⼊下五旗,不再由皇帝所亲⽽由诸王,贝勒和贝⼦分统。

清末时模达到下辖83整佐领11个半分佐领,兵丁2.6万,男⼥⽼少总⼈⼝约13万⼈。

清朝官员的顶戴、花翎、补服及朝珠帽子上的顶子,俗称"顶戴",顺治二年(1645),定百官冠制。

顶戴视其品级而别质色。

雍正四年(1726)规定:一品官顶镂花金座,中饰东珠一颗,上衔红宝石;二品官顶镂花金座,中饰小红玉石一颗,上衔红花珊瑚;三品官顶镂花金座,中饰小红玉石一颗,上衔蓝亮宝石;四品官顶镂花金座,中饰蓝宝石一颗,上衔蓝暗宝石;五品官顶镂花金座,中饰小蓝宝石一颗,上衔水晶石;六品官顶镂花金座,中饰小蓝宝石一颗,上衔砗磲;七品官顶镂花金座,中饰小水晶一颗,上衔素金;八品官顶镂花金阴文,金顶无饰;九品起花银顶。

朝冠有冬夏之别。

以礼帽而言:冬为暖帽,夏为凉帽。

暖帽以氆氇或紫貂海龙制之,凉帽以青绒或稻草制之,顶为镂花金座,均缀红缨,俗称红缨帽。

帽后饰孔雀翎,"眼"就是孔雀翎上的眼状花纹,一个圆圈就是一眼。

"眼"越多,官品越高。

普通皆一眼,多者双眼或三眼,惟贝子冠三眼,公冠双眼。

在清代268年的历史中,被赏赐三眼花翎的只有傅恒、福康安、和珅、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人。

大臣中赏赐双眼花翎的也只有二十几人。

萧一山《清史大纲》云:"顺治四年(1647)定官民服制,采金元之遗,削发垂辨,箭衣小袖,深鞋紧袜,较之明代衣宽四尺,袖宽二尺,袜皆大统,鞋必浅面,就大不相同了。

但妇女、幼童、释道、优伶却还袭用明制。

官员着青色贡缎"外褂"(前后开叉),算是礼服,胸背各补缀黼黻一方(惟亲郡王用圆形),称为补服,俗称补子。

文官绣鸟,武官绣兽,随品级而异。

"《清通典·礼·嘉四》云:"一品:文仙鹤,武麒麟;二品:文锦鸡,武狮;三品:文孔雀,武豹;四品:文云雀,武虎;五品:文白鹇,武熊;六品:文鹭鸶,武彪;七品:文鸂鶒,武彪;八品:文鹌鹑,武犀牛;九品:文练雀,武海马。

此外,都尉史、按察使等均绣獬豸。

清代官员的补子大体分为文、武两种。

文官为:一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品雁,五品白鹇,六品鸬鹚,七品鸿漱,八品鹌鹑,九品练雀。

武官为:一品麒麟,二品狮,三品豹,四品虎,五品熊,六品彪,七品、八品是犀牛,九品海马。

另外,御史与谏官均为獬豸。

清代官员顶戴分为朝冠与吉服冠两种。

朝冠的定制是:亲王以下至一品官,其冠顶均用红宝石,只是用所饰的珍珠(东珠)的数目来加区别。

亲王冠顶装饰有10颗东珠,亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠,郡王的冠顶装饰有8颗东珠,贝勒冠顶装饰有7颗东珠,贝子的冠顶装饰有6颗东珠,镇国公冠顶装饰有5颗东珠,辅国公,不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。

侯爵的冠顶装饰有东珠3颗,伯爵的冠顶装饰有东珠2颗,一品官冠顶装饰有东珠1颗。

以上官员的顶戴上均衔红宝石。

二品官冠顶饰有小宝石1颗,上衔镂花珊瑚(镇国将军和子爵同武一品官,辅国将军和男爵同武二品官)。

三品官顶戴上饰小红宝石,上衔蓝宝石。

四品官顶戴上饰小蓝宝石,上衔青金石。

五品官冠顶饰小蓝宝石,上衔水晶。

六品官顶戴上饰小蓝宝石,上衔砗磲。

七品官冠顶上饰小水晶,上衔素金。

八品官为阴文镂花金顶,没有装饰。

九品官顶戴为阳文镂花金顶(指未入流的文九品)。

会试中试贡士冠顶衔金三枝九叶。

举人、贡生、监生冠顶为镂花银座,上衔金雀。

生员冠顶为镂花银座,上衔银雀。

吉服冠的定制是:亲王至贝子均用红宝石顶,一品官用珊瑚顶,二品官用镂花珊瑚顶,三品官用蓝宝石顶,四品官用青金石顶,五品官用水晶顶,六品官用砗磲顶,七品官用素金顶,八品、九品均用镂花素金顶。

贡士用素金顶,举人冠顶为银座,上衔素金顶。

贡生用镂花金顶,监生、生员均用素银顶。

按:清初确定百官朝冠制度,一、二、三品官都用起花金顶,上衔红宝石,四品官朝冠上衔蓝宝石,五、六品官朝冠上衔水晶,七品官朝冠为起花金顶,中嵌小蓝宝石,八品官朝冠用起花金顶,九品官用起花银顶。

雍正五年,开始议定了冬夏所戴的凉帽、暖帽,其制式依照朝冠顶戴:一品官用珊瑚顶,二品、三品官用起花珊瑚顶,四品官用青金石顶,五品、六品用水晶顶,七品以下及进士、举人、贡生均用金顶,监生用银顶。

中国古代官吏制度【都御史】都御史为都察院的长官,相当于汉、唐的御史大夫,副都御史则相当于御史中丞,佥都御史则与侍御史仿佛,三者都是主领或分领院务的长官。

监察御史则为都察院直接行使监察权的骨干专职官吏。

都御史的职权总的是“纠劾百司,辨明冤枉,提督各道,为天子耳目风纪之司”。

具体可分:“凡大臣奸邪、小人构党,作威福乱政者,劾”;“凡百官猥茸贪冒坏官记者,劾”;“凡学术不正,上书陈言变乱成宪、希进用者,劾”。

以上三项为纠弹权。

“遇朝觐,考察,同吏部司贤否陟黜。

”此为监试权;“大狱重囚会鞫于外朝,偕刑部、大理谳平之。

’’此为司法权。

(《明史.职官志二》)明代设左、右都御史各一人,为都察院长官,正二品。

负责监察、纠劾事务,兼管审理重大案件和考核官吏。

清代改以左都御史、左副都御史为都察院主官,右都御史及右副都御史都专作总督、巡抚的加衔。

左都御史满、汉各一人。

开始时满员级别设为一品,汉员级别为二品,顺治十六年,将满汉两员均设为二品。

康熙六年升满员为一品,到康熙九年又改为二品。

到雍正八年将满汉御史俱升从一品。

【都察院】明清两代最高的监察、弹劾及建议机关,明洪武十五年改前代所设御史台为都察院,长官为左、右都御史,下设副都御史、佥都御史。

又依十三道,分设监察御史,巡按州县,专事官吏的考察、举劾。

清代改以左右副都御史专为总督、巡抚的国衔(明代,都御史、副都御史都兼用作加衔)。

至雍正元年,又以六科给事中并入,因合称为科道。

乾隆十三年,废左佥都御史。

【通政司】明代始设“通政使司”,简称“通政司”,其长官为“通政使”。

清代沿置,掌内外章奏和臣民密封申诉之件。

俗称“银台”。

明清时收受、检查内外奏章和申诉文书的中央机构。

其长官为通政使。

《明史·职官志二》:“通政使掌受内外章疏敷奏封驳之事。

”“通政使司。

通政使一人,左、右通政各一人,誊黄右通政一人。

”【大理寺】相当于现代的最高法庭,掌刑狱案件审理。

置大理寺的最初目的,是因为地方官员的司法权力过大,可自行勾决死刑犯人,造成不少冤假错案。

清朝的文官体系、官吏制度

一张图看懂清朝的文官体系

清朝的官吏制度沿用了汉魏六朝以来的“九品十八阶”。

“官”是由吏部任命的官员,分九品十八阶,而“吏”则是不需要吏部任命的各衙办事人员,称为未入流。

文官作为清朝官吏中最庞大的一个群体,是皇帝维持政权统治的重要工具。

清朝的文官分为京官和外官(即地方官)两大系统。

从清朝的文官体系上来看,清朝文官具有两个比较明显的特征:

一是数量少,尤其是地方官的数量。

18世纪清朝文官数量约在20000-30000名,地方官则只有10000-15000名,也就是说,这不到15000名的地方官负责治理和运转着庞大的帝国体系。

到了19世纪中期,全国大约有1500多个县,意味着每个正七品的县令平均要治理25万人口。

二是俸禄低。

一品的文官每年的俸禄也不过只有180两俸银和90石禄米,更别说七品县令甚至级别更微的小吏了。

但是,清朝的文官们并不是靠俸禄活的,而是靠养廉银,养廉银一般是俸禄的10倍甚至100倍。

一般来说,清朝地方文官养廉银的大致数额为:总督为16000两,巡抚为13000两,布政使9000两,按察使为6000两,四品道员为3700两,从四品知府为2400两,从五品知州为1250两,七品知县为1200两。

由于养廉银来源于地方火耗或税赋,所以每个地方的养廉银数额也是不一样的。

比如贵州的布政使养廉银为5000两左右,而江苏布政使养廉银则在8000两左右;贵州知府养廉银800两左右,而江苏知府的养廉银则高达2500两左右。

清朝八文正“正”乃为文臣谥号中的最高褒奖。

有清一代,共八人得谥文正,分别是:汤斌(1627~1687) ,别号荆岘,晚号潜庵,河南睢州人。

雍正中,入贤良祠。

乾隆元年(1736),谥文正。

道光三年,从祀孔子庙。

汤斌,中国清代初年理学名臣。

从学于明清之际的著名理学家孙奇逢,成为当时程朱学派思想的代表人物,是把朱学理论见诸于实践的倡导者。

康熙二十三年,江苏巡抚出缺,康熙帝因汤斌有操守,派他就任。

汤斌上任后,整顿吏治,打击豪强,蠲免苛赋,建立义仓社学,宣传儒家经典,毁弃五通神淫祠等,从而受到康熙帝的宠任而被尊为“理学名臣”。

康熙二十五年十月病死。

他在朝以敢于争议出名。

雍正中,入贤良祠。

乾隆元年(1736),谥文正。

汤斌为官一生,除著书立说,发展理学学说外,几乎所有精力都集中在河务和漕运的治理上,并注意为百姓减轻负担、赈灾救施、兴利除害,从而始终躬身实践儒家的“修身,齐家,治国,平天下”的“民本”思想,为变“满目榛荒,人丁稀少”为“盛世滋生人丁,永不加赋”做出了一定贡献,其为官清廉,至死仅遗俸银八两,连买棺材的钱都不够,真正可谓是一代清官。

刘统勋(1698-1773)字延清,另字尔钝,清内阁学士,刑部尚书,高密县逄戈庄(原属诸城)人。

卒于乾隆三十八年十一月,年75岁,谥文正,乾隆帝临其丧,见其“室无长物,寒气袭人”,为之大恸。

回至乾清门,对诸臣流涕道:“朕失一股肱!”不久又道:“统勋乃不愧为真宰相!”可见对其倚重与尊宠。

朱珪(1731-1806)字石君,号南厓,直隶大兴人。

乾隆年进士,授仁宗学,官至体仁阁大学士。

逝世,嘉庆帝亲往府上吊唁,由于朱家大门低矮,御车不能入,嘉庆帝便步入,并哭之深哀,给帑银二千五百两治丧,晋赠太傅,入祀贤良祠,予谥“文正”。

上亲临奠三爵。

曹振镛(1755—1835),字俪生,号怿嘉,尚书文埴子。

道光十五年卒,道光帝亲临吊丧,下诏褒恤,赐谥文正,入祀贤良祠。

说曹振镛之前先小小的八卦一下,在很久以前的一部经典港剧《戏说乾隆》中有这样一个人物,曹大人。

清代的官制(八)

八、关于武官

武官的出身,有世职、武科、廕生的分别。

世职是公以下,恩骑尉以上,可以按品授职;武科举也同文科举一样,有武进士和武举人,可以授为侍卫或副将、参将、守备、千总等官。

此外由兵士升为武官的叫行伍出身,由参赞军机而获官的叫军功出身。

光绪后期,还有兵备学堂毕业而任官的。

最初也有捐纳,实行不久就废止了。

武官的品级见前,但世爵公、侯、伯,是列入超品的。

武官有四种缺:

旗缺——侍卫处和八旗在京各营,各省驻防旗营等。

营缺——在京巡捕营和各省督、抚、提、镇等统辖的绿营。

卫缺——某几省设置的卫所官。

因为这一类的武官是负责保护漕运的,所以叫做“卫”。

门缺——门千总。

门,指防守城门的武官。

各省旗营由将军统辖,如杭州将军、福州将军、荆州将军等。

绿营兵由总督统辖的叫督标,巡抚统辖的叫做抚标,提督统辖的叫做提标,总兵统辖的叫做镇标等。

各标的统兵官叫做中军。

督标中军由副将充任,抚标中军由参将充任。

标下为协,协下为营,营下为汎。

标有中、前、后、左、右营,营有中、前、后、左、右哨。

营官通常

有都司、游击充任;哨官通常由守备、千总充任。

哨官统辖百人,就是百长;百长以下有什长。

满清统治者为了镇压起义农民和少数民族,需要大量的财力和人力。

财力,除原有的苛捐杂税外,还采取捐纳的方法;人力,就以武爵来引诱人们为它拼命。

太平天国革命战争一役,就有以军功而记名的提督达八千人之多,总兵、副将等更不计其数。

全国的实缺提督不过十余人,总兵只有几十人,副将只有一百多人;既然没有这些位置来安插,当然这些武官就永无补缺之望。

于是后来盛行“借缺补署”,就是以高级武官的品味,来做低级武官的职务,而且还不容易得到实缺。

光绪年间,记名的提督、总兵,最多只能当个营官,至于守备、千总一类的武官,能够得到一个什长,已经很不容易了。

武官的任免奖惩和文官大同小异,不再述。