克拉通破坏型金矿床_朱日祥

- 格式:pdf

- 大小:2.21 MB

- 文档页数:20

壳内熔融与大陆造山--中山大学地质学系成立90周年暨陈国达院士诞辰102周年纪念陈国能;沈文杰;郑义;张俊浩;邱惟;许清燕;王勇;陈震;陈雄;丁汝鑫;彭卓伦;RodneyGrapes;张珂;王岳军;娄峰【摘要】Orogeny is classified into two types in this paper: folding orogeny of geosynclines and reactivating orogeny of cratons, both of which are related to plate-convergence. The conversion of oceanic crust to continent during geosynclinal orogeny is marked by the appearance of TTG rocks. The TTG series is commonly referred to as ‘immature granite’ generated from first-time melting of geosynclinal sediments. The increase of the temperature of continental crust, due to energy transformation during subduction, results in melting or remelting of sialic rocks in the upper-middle crust of continent that includes the TTG rocks formed in geosynclinal orogeny. The melting processes lead to the formation of the ‘mature’ undertint- or leuco-granites. The formation and accumulation of the intra-crustal magma layer will ultimately cause a large-scaled crustal deformation of continent, i.e. cratonic reactivating orogeny. Both poly-phase of orogeny and poly-episode of granite activity are explained as the products of multiple crustal melting that also generates granite-layers with progressively younger ages.%本文将造山作用分为地槽褶皱造山和地台(克拉通)活化造山两种类型,并认为两者均起因于板块的汇聚过程。

主要金矿类型的地质特征与矿床实例一、岩桨热液金矿床本类矿床分布于古地块周围断陷盆地的边缘或两个构造单元之间的深断裂带附近。

太平洋构造岩浆活动带控制了本类型的矿床。

如密山~清源深断裂,郯城~庐江深大断裂,浙闽沿海的丽水~海丰深断裂带等。

混合岩化~交代重熔、同熔型花岗岩类与含金建造变质岩系有着内在联系,所形成的含金花岗岩或偏碱性的花岗岩类小侵入体,岩株对岩浆期后热液金矿床有直接的控制作用。

本类型金矿床可分3个亚类。

(一)重熔岩浆热液金矿床成矿母岩为含金的重熔型花岗石。

在燕山期,它们沿着深切基底的断裂构造侵入到不同时代的盖层中。

金矿化多沿台、槽分界断裂隆起区的边缘断裂展布。

在隆起区以金矿化为主,伴有多金属矿化,在凹陷区以多金属矿化为主,而在过渡带则为金~多金属矿化。

在侵入体内为石英细脉浸染型金矿化,含金黄铁矿石英细脉带产于岩体的边缘或其顶部,而含金石英脉带赋存于接触带和围岩的构造裂隙中。

河北峪耳崖金矿床:燕山期花岗杂岩体居于矿区中心。

呈北东~南西向分布,岩体的长轴方向与区域构造线一致,长2km,宽0.7km,平面上中间膨大两端狭小,呈一菱形状(图1~4)侵入于长城系高于庄组白云岩中,接触带局部有矽卡岩化现象。

侵入杂岩体主要由同源不同阶段侵入的似斑状斜长花岗岩和黑云母花岗岩组成。

金矿化带主要分布于内接触带附近和岩体中,极少数分布于云岩岩或边部的断裂构造中,白云岩中的矿体,一般距接触带50~100m。

成矿断裂主要有两组,一组走向北40o~80o东,倾向北西,倾角400~80o,贯穿全区,规模较大,破碎带发育,另一组走向为2900~280o倾向北东,倾角40o~60o,仅在若休内部发育,与第一组斜交,规模小。

已查明地表矿带有14条,深部盲矿带10余条,每一矿带由1~6条矿体组成。

大多数矿带平行于岩体长轴方向,呈平行脉状,雁行排列,地表规模较大,长几百米,厚度不足1 米,最厚5~10 米。

含金地质体共有3种:①含金黄铁矿石英脉;②含金黄铁矿石英细脉带;③含金破碎蚀变带。

内蒙古敖汉旗毛头山金矿床地质特征、成矿规律与找矿标志收稿日期:2023-11-24;修回日期2023-01-15基金项目:湖北省地质局科技项目(KJ2024-28);湖北省自然科学基金联合基金项目(2023AFD230);湖北省地质局科研项目(KJ2023-29)作者简介:任学通(1982—),男,工程师,从事地质矿产研究工作;E mail:362330751@qq.com 通信作者:方 洁(1982—),女,工程师,从事地质矿产研究工作;E mail:7003979@qq.com任学通1,方 洁2,宋威方2,蒋之飞2,刘 洋2,代吉祥2(1.黑河银泰矿业开发有限责任公司;2.湖北省地质局第六地质大队)摘要:毛头山金矿床位于内蒙古自治区赤峰市东部,大地构造位置处于华北克拉通北缘,区域上广泛发育金矿床。

通过系统阐述毛头山金矿床地质特征,认为矿体赋存在下二叠统酒局子组中,含矿岩石为变质砂岩、红柱石板岩及碳质板岩,金赋存在热液叠加石英细脉、网脉中,与地层产状一致,为沉积-动力变质金矿床。

总结了毛头山金矿床的成矿规律及控矿因素,并提出找矿标志,为华北克拉通北缘同类金矿床的找矿勘查工作提供理论参考。

关键词:毛头山;金矿床;地质特征;成矿规律;找矿标志;敖汉旗 中图分类号:TD11 P618.51 文章编号:1001-1277(2024)04-0071-09文献标志码:Adoi:10.11792/hj20240415引 言毛头山金矿床位于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇东约61km处的下洼镇,距下洼镇政府约30km。

其与周围约70km2内发现的岱王山金矿床、中井金矿床,共同构成了著名的岱王山金矿田,该金矿田是华北克拉通北缘著名的赤峰—朝阳金矿化集中区内的一个重要金矿田[1-3]。

前人对岱王山金矿床、中井金矿床的地质特征、地球化学特征及矿床成因等进行了诸多研究[4-9]。

毛头山金矿床是该矿田最具找矿潜力的远景区之一,虽然在20世纪70年代曾对该区做过基础勘查工作,但研究程度较低,至今尚无系统研究资料。

《中国区域地质学》结课论文姓名:***学号: **********所在院系:地球科学与资源学院任课教师:***开课院系:地球科学与资源学院论述华北地台的形成与发展过程崔晓歌摘要:华北地台是中国最古老的地块,其形成发展过程迄今已有38亿年的历史,由于它有更为复杂的多阶段的构造演化史,记录了几乎所有的地壳早期发展与中生代以来的重大构造事件,所以成为众多地质学家研究的对象。

华北古陆的形成演化大致可分为三个阶段:(1)地台的形成阶段(3800Ma-1700Ma),(2)地台的稳定发展阶段(1700Ma-250Ma),(3)中生代构造格局的转变与华北克拉通的破坏(250Ma至今)。

关键词:华北地台,陆壳演化,克拉通破坏0 引言在地质历史中,任何一个地质单元的区域构造发展与演化都与其所处的大地构造位置和大地构造环境密切相关。

华北地台的分布面积约有300000 km2,是中国境内保存较好的古陆块。

华北地台有大于 3.8Ga的古老历史遗迹,构造演化复杂,岩石类型多样,极具特点(翟明国,2010)。

由于其具有复杂的多阶段构造演化史,几乎涵盖了大陆演化中所有的科学问题,所以成为众多地质学家的研究对象。

概略的讲,它的演化大致可分为三个阶段,这大致反映了地球演化天文阶段和地质阶段的重要特征,这种周期现象或节律规律应是地球和宇宙系统的普遍规律(牛树银,1997)。

1资料收集与整理1.1上网查阅(例如中国知网CNKI)1.2 老师及同学介绍1.3 图书馆查阅文献2结果与讨论华北地台的形成与发展可分为三个阶段,下面分别做讨论。

1.1 华北地台的形成阶段(3800Ma-1700Ma)在此阶段中,华北地台经历了>3.0Ga的陆核与微陆块的形成;2.7-2.9 Ga的陆壳增生;2.5 Ga的岩浆、变质作用与克拉通化;2.3-1.9 Ga的古元古代活动(造山)带;1.8 Ga的基底隆升与裂谷-非造山岩浆事件(翟明国,2010)。

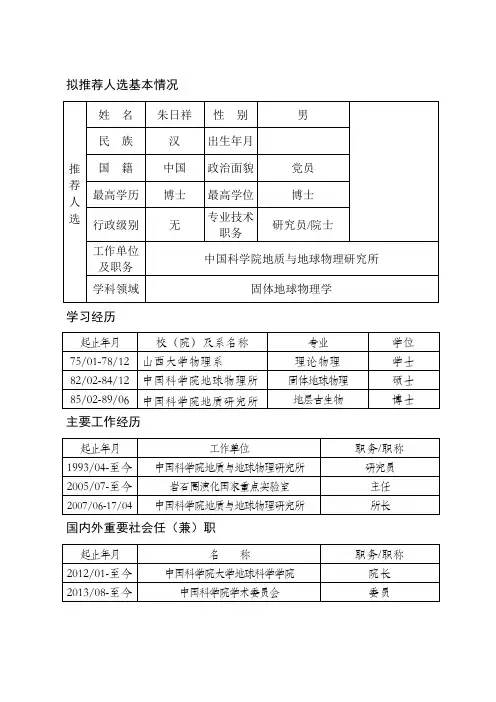

拟推荐人选基本情况推荐人选姓名朱日祥性别男民族汉出生年月国籍中国政治面貌党员最高学历博士最高学位博士行政级别无专业技术职务研究员/院士工作单位及职务中国科学院地质与地球物理研究所学科领域固体地球物理学学习经历起止年月校(院)及系名称专业学位75/01-78/12 山西大学物理系理论物理学士82/02-84/12 中国科学院地球物理所固体地球物理硕士85/02-89/06 中国科学院地质研究所地层古生物博士主要工作经历起止年月工作单位职务/职称1993/04-至今中国科学院地质与地球物理研究所研究员2005/07-至今岩石圈演化国家重点实验室主任2007/06-17/04中国科学院地质与地球物理研究所所长国内外重要社会任(兼)职起止年月名称职务/职称2012/01-至今中国科学院大学地球科学学院院长2013/08-至今中国科学院学术委员会委员拟推荐人选主要成绩和突出贡献朱日祥研究员/院士是我国固体地球科学领域杰出科学家之一。

他一直坚持奋斗在地球科学研究和教学第一线。

近5年中,他在华北克拉通重大科学问题研究、地下深部资源勘探装备研发及其在生产实践应用等领域都做出创新性贡献。

一、提出了克拉通破坏新理论,提升了我国固体地球科学国际影响力克拉通是地球上最古老的陆块,缺乏明显的火山活动和构造变形,因此传统地学认为克拉通是稳定的。

但是,华北克拉通从晚古生代开始发生了大规模的火山活动和构造变形,即丧失了稳定性。

早在上世纪初,我国科学家已注意到这一重大地质现象,并相继提出“燕山运动”、“地台活化”和“岩石圈减薄”等概念。

但克拉通为什么会失去稳定性这一根本问题一直悬而未决,成为困扰地球科学家近百年的难题。

朱日祥从地球科学发展趋势出发,领导建设了具有国际影响力的地震台阵探测系统,通过地球物理探测、地球化学实验和地质综合研究,认识到岩石圈减薄、大规模岩浆活动和构造变形只是华北克拉通演化过程中的表现形式,其实质是由于华北之下岩石圈地幔物质组成与物理化学性质发生了根本性的转变,导致克拉通固有的稳定性遭到破坏,据此提出了“克拉通破坏”新理论。

52矿产资源M ineral resources收稿日期:2020-11作者简介:孙立军,男,生于1969年,汉族,本科,高级工程师,研究方向:地质工程。

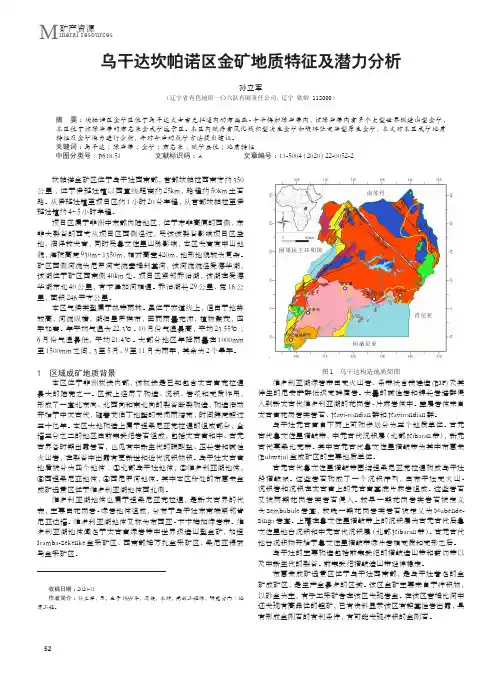

乌干达坎帕诺区金矿地质特征及潜力分析孙立军(辽宁省有色地质一〇六队有限责任公司,辽宁 铁岭 112000)摘 要:坎帕诺区金矿区位于乌干达太古宙克拉通内的布西亚-卡卡梅加绿岩带内,该绿岩带内有多个大型世界级造山型金矿,本区位于该绿岩带的布惠朱金成矿远景区。

本区内赋存有风化残积型次生金矿和破碎蚀变岩型原生金矿,本文对本区成矿地质特征及金矿潜力进行分析,并对今后的找矿方法提出建议。

关键词:乌干达;绿岩带;金矿;布惠朱;赋矿层位;地质特征中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)22-0052-2坎帕诺金矿区位于乌干达西南部,首都坎帕拉西南方约350公里;位于伊班达镇以西直线距离约25km,路程约50km 土石路。

从伊班达镇至项目区约1小时20分车程,从首都坎帕拉至伊班达镇约4~5小时车程。

项目区属于非洲中东部内陆地区,位于东非高原的西侧,东非大裂谷的西支从项目区西侧经过,受该该裂谷影响项目区盆地、沼泽较发育,同时受鲁文佐里山脉影响,本区发育有中山地貌,海拔高度930m~1350m,相对高差420m,地形地貌较为复杂。

矿区西侧河流为尼罗河支流塞姆利基河,该河流流经爱德华湖,该湖位于矿区西南侧40km 处。

项目区紧邻乔治湖,该湖在爱德华湖东北40公里,有卡津加河相通。

乔治湖长29公里、宽16公里,面积246平方公里。

本区气候类型属于热带雨林。

虽位于赤道线上,但由于地势较高,河流纵横,湖泊星罗棋布,因而雨量充沛,植物繁茂,四季如春。

年平均气温为22.3℃。

10月份气温最高,平均23.55℃;6月份气温最低,平均21.4℃。

大部分地区年降雨量在1000mm 至1500mm 之间,3至5月、9至11月为雨季,其余为2个旱季。

中国科学: 地球科学 2011年 第41卷 第5期: 583 ~ 592 英文引用格式: Zhu R X, Chen L, Wu F Y, et al. Timing, scale and mechanism of the destruction of the North China Craton. Sci China Earth Sci, 2011, 54: 789–797,doi: 10.1007/s11430-011-4203-4《中国科学》杂志社SCIENCE CHINA PRESS进 展华北克拉通破坏的时间、范围与机制朱日祥①*, 陈凌①, 吴福元①, 刘俊来②① 中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化国家重点实验室, 北京100029; ② 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083 * E-mail: rxzhu@收稿日期: 2011-03-09; 接受日期: 2011-03-20国家自然科学基金重大研究计划项目(批准号: 90814000, 90814002)资助摘要 华北是全球古老克拉通遭受破坏最明显和最典型的地区. 自国家自然科学基金委员会设立“华北克拉通破坏”研究计划以来, 通过不同学科间的有效交叉融合, 围绕该克拉通破坏的时间、范围和机制等重要科学问题, 进行了大量的工作, 并取得了诸多新认识. 太行山东西两侧地壳与岩石圈厚度空间变化以及地球化学属性的异同显示, 华北克拉通破坏主要集中在东部, 而西部主要表现为克拉通的改造. 克拉通化之后的沉积建造、岩浆活动和构造变形等特征表明, 克拉通破坏发生在中生代, 其峰期为125 Ma 左右. 通过对比发现, 岩石圈减薄在全球其他克拉通中也多有发生, 但大多并不伴随克拉通的破坏; 只有当受到大洋板块俯冲作用的强烈影响时, 克拉通破坏才有可能发生. 具体到华北地区, 在早白垩世全球地幔整体升温背景下, 太平洋板块的俯冲使华北克拉通东部地幔对流系统失稳, 导致了华北克拉通东部破坏; 岩石圈拆沉或热-化学/机械侵蚀是地幔对流失稳所产生的不同表现形式.关键词时间、范围和机制 克拉通破坏 华北克拉通是地球表层的重要组成单元, 占地球陆地面积的50%左右[1]. 它主要形成于前寒武纪(>5.4亿年), 特别是早前寒武纪(>18亿年). 典型的克拉通具有厚度约为200 km 的岩石圈, 而且密度和热流值较低、刚性较高, 所以克拉通具有免遭后期地质作用改造的能力[2], 表现在其形成后, 无明显的壳内韧性变形和岩浆活动, 其上覆沉积盖层呈近水平状产出; 现今也无明显地震活动, 从而成为地球上最稳定的地区. 正是由于这种稳定性, 克拉通保留了目前地球上最古老的物质(44亿年)和最完整的地质历史记录[3], 成为有地质学以来研究大陆形成与演化最重要的地区.华北克拉通自18亿年克拉通化之后至早中生代, 一直保持相对稳定, 并保存有巨厚的太古宙岩石圈根[4~6]. 但自中生代以来, 华北克拉通, 特别是其东部, 发生了大规模的构造变形和岩浆活动, 形成多种类型的盆地, 伴随产生了大量的金属矿产和油气资源[7]. 20世纪初, 翁文灏先生[8]根据我国东部晚中生代构造-岩浆(火山)活动情况, 提出了“燕山运动”的概念; 随后, 陈国达先生[9]提出了“地台活化”的观点. 20世纪90年代, 中外科学家根据对华北克拉通的研究, 提出了“岩石圈减薄”[10,11]或“去根”的概念[12]. 随着研究的深入, 人们逐步认识到华北克拉通东部不仅发生了100多公里岩石圈地幔的丢失[11,13], 而且岩朱日祥等: 华北克拉通破坏的时间、范围与机制584石圈地幔物理化学性质发生了根本性的改变[14~18]. 更为重要的是, 华北克拉通应该具有的稳定性遭到破坏, 如原本稳定的地壳发生了大规模韧性变形和岩浆-成矿活动. 我们将这种克拉通稳定性整体丧失的地质现象称之为克拉通破坏[19]或去克拉通化[20]. 很显然, “岩石圈减薄”只是华北克拉通演化的表象之一, 而“克拉通破坏”才是其演化的本质所在.稳定的大陆克拉通遭到破坏或改造还是人类认知中认识相当有限的一种地质现象, 对该现象的探索可望成为打开大陆地质之门的钥匙, 为认识大陆的形成演化及其效应、构筑更完善的地球形成与演化理论体系提供新的突破口. 国家自然科学基金委员会部署实施了“华北克拉通破坏”重大研究计划, 集中我国在地球科学、数理科学和信息科学等领域的优势研究力量, 突破传统学科界线的束缚, 进行了不同学科间的有效交叉融合, 围绕“华北克拉通破坏”这一核心科学问题, 在大陆形成演化等基础性和前瞻性研究领域取得了重要进展, 为我国的地球科学做出了突出贡献.1 华北克拉通破坏的时代华北克拉通在古元古代晚期形成后, 直到早中生代保持其基本稳定的特征, 沉积了巨厚的浅海相碎屑岩与碳酸岩. 尽管在此之前曾遭受了多期程度不同的改造作用, 但这些并没有彻底改变其克拉通整体稳定性的基本属性[21]. 比如, 在中元古代时期, 华北陆块内部和边缘发育大量狭长的裂陷槽, 形成巨厚的海相沉积组合, 其中尤以燕辽、白云鄂博-狼山、熊耳-吕梁裂陷槽最为典型. 这一时期, 华北还发育典型的非造山型岩浆活动, 如大洪峪组富钾火山岩、密云环斑花岗岩、大庙斜长岩和下马岭期基性岩墙群等[22,23]. 早古生代(~4.8亿年), 华北克拉通东部含金刚石金伯利岩(山东蒙阴和辽宁复县)的喷发及其捕获的地幔包体说明当时华北克拉通岩石圈的厚度约为200 km [4,5]. 几乎与金伯利岩岩浆喷发同时, 华北克拉通结束了早寒武世以来大面积发育的浅海相碳酸盐岩沉积, 开始了长达 1.5亿年的剥露历史, 并进而在早-中石炭世开始接受新的海陆交互相沉积, 至早三叠世结束. 晚古生代华北克拉通北部古亚洲洋的俯冲以及早中生代华南大陆与华北克拉通的碰撞拼合, 都对华北克拉通北南边缘甚至内部的演化产生了影响, 但这些事件对华北克拉通的改造只是局部的, 并不代表华北克拉通整体破坏的开始. 晚中生代古太平洋板块俯冲作用以及蒙古-鄂霍次海的闭合导致华北克拉通动力学体制发生重大转折, 即由早中生代的南北向收缩或挤压转变为与古太平洋板块俯冲相关的近东西向(NWW-SEE 向)的板内变形与伸展[21]; 正是这次重大动力学体制转折导致华北克拉通东部的破坏, 并在早白垩世(~125 Ma)达到峰 期[24].华北克拉通破坏的重要标志是岩石圈减薄、地幔性质转变以及壳内大规模韧性变形与岩浆活动, 特别是在早白垩世出现大量伸展构造(包括变质核杂岩、拆离断层和断陷盆地)以及与之相伴的岩浆活动和岩石圈地幔物性的改变. 变质核杂岩构造是地壳强烈伸展并使中下地壳物质直接剥露至地表的典型构造样式, 它在华北克拉通内多处存在, 从西北的呼和浩特变质核杂岩、到中部的京北云蒙山变质核杂岩、再到东部医巫闾山(瓦子峪)和辽南变质核杂岩以及南缘发育的小秦岭变质核杂岩等. 这些伸展构造的最大特点是其发育的近乎等时性(135~115 Ma)和运动方向的一致性(NWW-SEE 向)[25~27]. 与之相伴, 华北克拉通还发育了一系列规模和尺度各异的断陷盆地(如承德盆地、阜新盆地、胶莱盆地、合肥盆地等)或盆地群(如辽西盆地群、辽东半岛盆地群等); 这些盆地或盆地群的共性在于普遍受伸展正断层控制, 尽管控盆断裂延伸方向不同, 但其下盘或上盘的运动方向基本一致. 值得注意的是, 早白垩世的伸展构造不仅仅局限于华北克拉通, 在我国东北和华南, 甚至蒙古东部和俄罗斯贝加尔湖地区均发育具有相同特点的伸展构造. 早白垩世华北克拉通破坏峰期之后, 华北陆块东部已不再具有典型克拉通的属性, 表现形式之一是板内区域性旋转运动[28~30]; 变质核杂岩构造分析也揭示了华北克拉通东部区域性旋转运动与伸展构造存在时空耦合关系[25].2 华北克拉通破坏的空间分布华北克拉通破坏的空间分布, 是深入研究该破坏作用动力学过程和机制的重要依据, 而认识地壳和岩石圈结构性质是理解上述克拉通破坏空间分布的有效途径. 对华北克拉通破坏的早期认识主要来自对古生代金伯利岩和中新生代玄武岩及其地幔包中国科学: 地球科学 2011年 第41卷 第5期585体的岩石-地球化学研究, 由于地幔包体和岩浆岩空间分布的局限性, 对于缺乏岩石出露的沉积盆地和植被等覆盖区, 岩石学和地球化学方法在判断克拉通属性时往往会遇到困难. 近年来在华北地区开展的大规模宽频带流动地震台阵观测(图1)为从大区域获得华北克拉通破坏空间分布特征提供了科学依据.利用密集台阵资料获得的最新地震学成像结果显示[31~40], 华北克拉通现今地壳和岩石圈厚度存在明显的区域差异(图2). 克拉通东部普遍分布着薄的地壳(<35 km)和岩石圈(60~100 km), 其中地壳厚度横向变化不明显, 而岩石圈厚度则从东南边缘郯庐断裂带的60~70 km 向西北内部逐渐增加至90~100 km. 与东部相比, 华北克拉通中-西部地壳明显较厚, 一般在40~60 km 范围变化, 且大多与地形起伏成镜像关系; 中-西部岩石圈厚度显示出强烈的横向非均匀性, 即在稳定的鄂尔多斯盆地之下保留着约200 km 的“厚岩石圈”, 而在环鄂尔多斯的新生代银川-河套和汾渭裂陷区则为约80 km 厚的“薄岩石圈”, 且横向变化大(图2). 需要特别指出的是, 地壳和岩石圈厚度在克拉通东部与中部边界附近的显著变化, 与南北重力梯度带和地形的突然改变密切相关(图2).这些观测结果, 结合华北克拉通东部新生代相对饱满的岩石圈地幔特征和壳源岩浆岩的广泛分 布[5,13,14,24,41], 清楚地表明华北克拉通东部曾经历了岩石圈地幔的整体性破坏以及地壳的强烈改造和减薄作用(主要是下地壳). 因此, 现今华北克拉通岩石圈地幔具有新生岩石圈地幔的性质, 地壳则是前寒武纪与显生宙地壳的“混合型” (或称其为古老克拉通地壳的改造型).华北克拉通中-西部主体为“厚岩石圈”与局部 “薄岩石圈”的观测结果说明, 华北克拉通中-西部地区并没有被破坏, 即还保留着克拉通整体稳定的属性, 仅发生了局部岩石圈改造或减薄. 这一深部特征的浅表响应是中-西部地区较低的地表热流和构造稳定性, 以及局部的中生代-新生代岩浆活动. 综上所述, 我们将克拉通整体稳定属性未变、而其地壳或岩石圈地幔结构和/或性质只发生局部变化的现象定义为克拉通改造.3 华北克拉通破坏的深部动力学深部地幔是克拉通破坏的重要动力来源, 问题图1 华北克拉通流动地震台阵分布NCISP, 华北内部结构计划; DNCC, 华北克拉通破坏计划. 紫色三角表示观测尚未结束的流动地震台站朱日祥等: 华北克拉通破坏的时间、范围与机制586图2 华北克拉通岩石圈厚度等值线图据文献[37~40]改编. 等值线上的数字表示岩石圈厚度值, 鄂尔多斯北部的虚线为根据文献[40]推测的结果是我们如何去理解这一过程. 我们知道, 地球内部间断面的结构与性质是制约地球动力学的关键因素. 因此, 对华北克拉通破坏深部过程的研究需要从认识深部间断面的结构与性质入手. 通过分析研究密集流动地震台阵资料获得的华北克拉通地幔过渡带结构图像[42~45], 揭示了地幔过渡带的厚度在华北克拉通东部和中部边界附近发生显著变化, 与此相伴随的是地幔过渡带底部(~660 km 间断面)结构与物性的明显横向变化(图3(a)). 结合矿物物理实验研 究[47~49], 华北克拉通东部较厚的地幔过渡带(>250 km) 和中-西部偏薄的地幔过渡带(≤250 km)与区域地震层析成像显示的高速(低温)太平洋俯冲板块滞留在中国东部地幔过渡带、其前缘未超过太行山一线的图像[46](图3(b))相吻合, 并分别对应于华北克拉通东部的整体破坏和中-西部局部岩石圈改造或减薄(图2, 3(c)).华北克拉通东部和中-西部地幔过渡带厚度还有两方面的特征值得注意: 其一, 在岩石圈被整体破坏的东部和局部被改造或减薄的西部地区, 地幔过渡带厚度变化是不同的(图3(a), (c)); 比如, 在中-西部岩石圈被减薄到约80 km 的汾渭裂陷和银川-河套裂陷区, 地幔过渡带也比较薄, 厚度大多在245 km 以下, 尤其是岩石圈相对更薄的银川-河套裂陷之下, 地幔过渡带甚至不足240 km. 因此, 岩石圈被减薄的环鄂尔多斯裂陷区对应的是相对“薄的地幔过渡带”, 而岩石圈被整体破坏的华北克拉通东部对应的是相对“厚的地幔过渡带”. 其二, 克拉通东部岩石圈和地幔过渡带厚度的横向变化幅度大致相当(都为30~40 km), 而中-西部岩石圈厚薄差异非常显著 (>100 km, 图2), 但地幔过渡带厚度变化则相对平缓(<15 km, 图3(a), (c)). 这些差异特征进一步表明, 华北克拉通中-西部与东部经历的地幔动力学过程具有明显的差异, 正是这种差异造成克拉通东部整体被破坏, 而中-西部仅仅是岩石圈的局部改造或减薄.中国科学: 地球科学 2011年 第41卷 第5期587图3 华北克拉通地幔过渡带结构(a) 地幔过渡带厚度分布图[44]; 其中黄色圆圈代表地幔过渡带厚度和660 km 间断面结构都发生明显变化的位置; (b) 沿37°N 的E-W 向P 波速度扰动剖面[46]; (c) 沿A-A ′和B-B ′剖面地幔过渡带厚度与岩石圈厚度的横向变化对比4 华北克拉通破坏机制对于华北克拉通破坏机制, 一直存在很大争议. 我们重申, 垂向上的岩石圈减薄不等于破坏, 就像水平方向上的大陆裂解一样, 也不是破坏. 从动力学角度来看, 造成岩石圈强烈改造、减薄和破坏的原因不外乎两个, 即板块运动引起的板缘作用和深部地幔动力施加的板下作用. 这两者究竟哪种作用在华北克拉通破坏过程中扮演了更为重要的角色呢?对于这一问题, 需要从不断积累的观测和实验数据中寻求答案, 也需要我们从全球的角度来认识.目前, 全球主要的克拉通有南非、西伯利亚、北美、南美、东欧、澳大利亚和南极等. 通过分析已有资料, 我们发现除资料较少的南极克拉通情况不明 外, 上述克拉通中只有南非克拉通没有岩石圈明显减薄的证据. 岩石圈减薄最具代表性的例子是印度克拉通, 它的岩石圈厚度从11亿年前约200 km 变化到现在的不足100 km [50,51]. 因此, 我们说克拉通岩石圈减薄是较为常见的地质事件, 并非华北克拉通独有. 对全球克拉通资料更详尽的总结发现, 上述岩石圈减薄主要与地幔热柱活动有关. 如印度克拉通的减薄就与导致65 Ma 德干玄武岩喷发的Reunion 地幔柱有关[52]. 然而上述克拉通岩石圈尽管普遍发生了减薄, 但大多仍然保留其克拉通整体稳定的基本属性, 没有出现强烈的壳内韧性变形与岩浆活动等地质事件. 例如印度克拉通, 其65 Ma 喷发的德干玄武岩目前仍呈水平状产出, 现今也无明显的大地震活动. 也就是说, 克拉通岩石圈减薄并不一定伴随克拉朱日祥等: 华北克拉通破坏的时间、范围与机制588通破坏; 如果再考虑到南非、西伯利亚、北美、南美等克拉通下方曾有过超级地幔柱活动、而这些克拉通仍保持稳定未被破坏的事实[53,54], 我们认为, 地幔柱有可能使克拉通岩石圈减薄, 但不能使其破坏. 大陆岩石圈稳定性模拟研究[55,56]也表明, 典型克拉通岩石圈底部的热-机械侵蚀作用是较为有限的, 即使直接位于超级地幔柱之上并与其发生相互作用, 克拉通岩石圈地幔根也需要大约2亿年以上的时间才能被显著侵蚀减薄[57], 更不用说克拉通的破坏. 排除了地幔深部运动施加的板下作用, 我们可以推论, 克拉通破坏可能更多地与板缘作用有关, 这在北美克拉通表现最为明显. 研究发现, 由于太平洋板块的俯冲作用触发了地幔的非稳态流动, 致使该克拉通西缘岩石圈不仅减薄, 而且被破坏了[58~60];同样, 现有的各种观测资料表明, 中生代以来太平洋板块向东亚大陆的持续俯冲所引发的非稳态地幔流动对华北克拉通东部的整体性破坏起了重要作用[13,24,36,61]. 这一结论首先来自太平洋俯冲事件与华北克拉通破坏在时间和空间上的相关性. 从时间上来说, 华北东部大规模岩浆活动[24]、区域性构造伸 展[25,26,62]和大规模成矿[7,63]等均是反映岩石圈减薄和破坏的地质现象, 与太平洋板块生长速率显著增加和俯冲方向突然变化的时间相对应[63,64]. 从空间上来说, 南北重力梯度带和郯庐断裂带两条中国东部大型构造带的走向(图1), 也都显示出与太平洋板块俯冲的相关性. 新的地震学研究揭示, 华北克拉通东部的破坏与这些浅表地质特征和太平洋板块在地幔过渡带的滞留具有对应性(图2, 3). 这反映了太平洋板块俯冲过程对东部地区从地表到上地幔以及地幔过渡带的结构与物性都产生了强烈影响, 导致华北克拉通下方产生不稳定的地幔流动体系, 造成过渡带间断面形态的高度不均匀, 引起上地幔减压熔融或地幔物质沿着克拉通根向上流动和停滞在过渡带的俯冲板块部分沉入下地幔[45]. 另一方面, 上述不稳定的地幔流动体系及太平洋板块的俯冲还引起弧后拉张作用, 导致华北克拉通东部普遍发育NWW-SEE向伸展构造. 在这样的动力背景和非稳态地幔流动体系共同作用下, 早白垩世(130~120 Ma)华北克拉通东部岩浆活动达到高峰. 由此可见, 华北克拉通东部整体性的破坏与太平洋板块俯冲引起的地幔不均一流动密切相关. 太平洋板块俯冲之所以有别于华北克拉通所经历的其他板块俯冲事件(如晚古生代古亚洲洋向华北的俯冲、早中生代扬子向华北的俯冲等), 除了太平洋板块本身的特征和俯冲历史之外, 还与晚中生代全球构造背景有关. 在早白垩纪, 太平洋超级地幔柱的上升与特提斯洋关闭相关的地幔雪崩事件以及冈瓦纳大陆的裂解事件等使太平洋板块俯冲加速, 并引起其俯冲方向和速率的显著改变[24,63,65~68]. 大洋板块的快速俯冲与白垩纪全球地幔的整体明显升温[69], 增强了流体交代、熔融作用和岩浆活动, 触发了俯冲带及其邻近区域地幔流动非稳态的出现, 导致上覆岩石圈地幔弱化; 同时, 非稳态地幔流动进一步促使克拉通内力学薄弱带发生构造活化, 从而更有利于岩石圈的弱化和破坏(图4). 上述作用必然造成岩石圈底部热-机械-化学侵蚀效率的显著提高, 并进一步加速重力失稳和下地壳与岩石圈地幔拆沉等克拉通不同破坏方式的发生. 以上论证了太平洋板块俯冲导致的地幔非稳态流动是华北克拉通东部破坏的主因, 那么华北克拉通中-西部岩石圈局部改造或减薄的动力又来自何 处? 如前所述, 中-西部地区以>100 km 的小尺度岩石圈厚薄差异和<15 km 的地幔过渡带厚度平缓变化为特征. 如果仅考虑温度因素, 根据矿物物理实验结果, <15 km 的地幔过渡带厚度差异对应于不到100℃的温度异常[70]. 显然, 中-西部强烈的岩石圈厚度变化不可能完全由这一弱温度异常及其所对应的现今深部地幔过程来解释. 该地区岩石圈显著减薄的两个新生代裂陷区都对应于早先存在于克拉通的古元古代构造带[40,71]. 相对于太古代克拉通的核心部分, 这些古老构造带强度相对较弱, 更易于受到后期构造事件的影响. 因此, 华北克拉通中-西部岩石圈局部改造或减薄与其早期本身的不均一性有关. 其中强度较低的活动构造带在后期的热-构造事件过程中, 较易成为受热更强烈和应变更集中的区域[72,73], 从而其岩石圈较易受到改造、弱化和减薄. 这种作用也使活动构造带对邻近的克拉通核心地区起到构造缓冲和保护作用, 并进一步导致中-西部地区长期稳定的鄂尔多斯与环鄂尔多斯活动带之间岩石圈结构存在强烈的差异性[40,71]. 事实上, 与华北中-西部类似的克拉通岩石圈局部改造或减薄, 以及克拉通核心区与周边活动带壳幔结构的强烈差异, 在南非[74]、欧洲[75]、西伯利亚[76]、东非[77]、北美[78,79]等克拉通都被普遍观测到, 而活动构造带对邻近克拉通的缓中国科学: 地球科学 2011年 第41卷 第5期589图4 华北克拉通破坏与改造的地幔对流机制冲和保护作用也被地幔动力学数值模拟研究所证 实[80], 成为克拉通能够长期稳定的一个重要因素. 基于上述分析可知, 晚古生代古亚洲洋向华北的俯冲、早中生代扬子向华北的俯冲甚至印度板块向欧亚大陆的俯冲等地质事件都会引起华北克拉通中-西部构造薄弱带局部改造或岩石圈减薄, 但不会造成西部克拉通整体稳定属性的改变.5 结语新的研究结果表明, 华北克拉通破坏不是一个特殊的地质现象, 而是特定构造环境下大陆岩石圈演化的产物. 对华北克拉通破坏的研究意义, 不仅在于它的东部破坏程度明显超过世界上其他的克拉 通[19], 成为古老克拉通遭受破坏的最典型地区[81], 还在于它的中-西部岩石圈局部改造或减薄可能还反映了克拉通演化过程中另一个更为普遍的现象和规律. 所以说, 华北克拉通破坏所蕴含的丰富地质内涵使它成为探索大陆动力学的极佳场所. 因此, 继续加强对华北克拉通破坏的研究, 并将其置于全球构造背景下, 从区域差异性和共性角度进一步认识大陆的稳定与破坏以及大陆形成和演化规律, 是中国科学家能够为全球地球科学事业做出突出贡献的重要突破口.致谢两位审稿专家提出了宝贵的修改意见和建议, 谨表谢忱.参考文献1 Rudnick R L, Fountain D M. Nature and composition of the continental crust: A lower crustal perspective. Rev Geophys, 1995, 33: 267-3092 Pearson D G. The age of continental roots. Lithos, 1999, 48: 171–1943 Wilde S A, Valley J W, Peck W H, et al. Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4Gyr ago. Nature, 2001, 409: 175–1784 池际尚, 路凤香. 华北地台金伯利岩及古生代岩石圈地幔特征. 北京: 科学出版社, 1996. 2925 Xu Y G. Thermo-tectonic destruction of the Archean lithospheric keel beneath the Sino-Korean Craton in China: Evidence, timing andmechanism. Phys Chem Earth, 2001, 26: 747–7576 Gao S, Rudnick R L, Carlson R W, et al. Re-Os evidence for replacement of ancient mantle lithosphere beneath the North China Craton.Earth Planet Sci Lett, 2002, 198: 307–3227 Yang J H, Wu F Y, Wilde S A. A review of the geodynamic setting of large-scale Late Mesozoic gold mineralization in the North ChinaCraton: An association with lithospheric thinning. Ore Geol Rev, 2003, 23: 125–152。

第59卷第3期2023年5月地质与勘探GEOLOGY AND EXPLORATIONVol.59No.3May,2023坦桑尼亚恩泽加绿岩带隐伏金矿床综合找矿模型司建涛,张明礼,白德胜,邵江波,郭鑫,孙进,张晓丽(河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院,河南郑州450001)[摘要]恩泽加绿岩带是坦桑尼亚重要的成矿带之一,产出了高登普莱德(Golden Pride)等多个大型金矿。

通过对坦桑尼亚恩泽加绿岩带已发现的隐伏金矿床进行分析研究,结果显示恩泽加绿岩带隐伏金矿床构造控矿作用明显;高精度磁法和激电中梯测量结果显示含矿构造蚀变带具有高磁、低阻、相对高极化的特征;土壤地球化学测量结果显示成矿元素Au异常在空间分布上大于相应的含矿构造蚀变带的分布范围,其浓集方向与含矿构造蚀变带展布一致,并与指示元素As、Sb的套合性较好。

根据该区域隐伏金矿床的地质、地球物理及地球化学特征,对该区隐伏金矿床的找矿标志进行了总结,明确了各找矿标志与隐伏金矿床之间的关系,并在此基础上构建了恩泽加绿岩带隐伏金矿床的综合找矿模型,该模型的应用显示了多种技术手段联合实施在寻找绿岩带型隐伏金矿床的有效性。

[关键词]隐伏金矿床找矿模型恩泽加绿岩带坦桑尼亚[中图分类号]P618[文献标识码]A[文章编号]0495-5331(2023)03-0678-13Si Jiantao,Zhang Mingli,Bai Desheng,Shao Jiangbo,Guo Xin,Sun Jin,Zhang Xiaoli.Comprehensive prospecting model of concealed gold deposits in the Nzega greenstone belt,Tanzania[J].Geology and Exploration,2023,59(3):0678-0690.0引言非洲国家矿产资源丰富,但地质勘查和开发利用程度较低,位于非洲东部的坦桑尼亚的金矿产资源较为丰富,金远景资源量达2200余吨,在世界矿业市场上有着举足轻重的地位,因此引起了业内广泛的关注。

2023/039(05):1516 1528ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2023.05.18申志超,董博,孙伟等.2023.华北克拉通木吉村斑岩铜矿含矿斑岩成因及其地质意义.岩石学报,39(05):1516-1528,doi:10.18654/1000-0569/2023.05.18华北克拉通木吉村斑岩铜矿含矿斑岩成因及其地质意义申志超1,2,3 董博1,2,3 孙伟4 周玉谋4 穆海凤4 孟思源4SHENZhiChao1,2,3,DONGBo1,2,3,SUNWei4,ZHOUYuMou4,MUHaiFeng4andMENGSiYuan41 河北省战略性关键矿产资源重点实验室,石家庄 0500312 河北省战略性关键矿产研究协同创新中心,石家庄 0500313 河北地质大学地球科学学院,石家庄 0500314 河北省地质工程勘查院,保定 0710511 HebeiKeyLaboratoryofStrategicCriticalMineralResources,Shijiazhuang050031,China2 HebeiProvinceCollaborativeInnovationCenterforStrategicCriticalMineralResearch,Shijiazhuang050031,China3 CollegeofEarthSciences,HebeiGEOUniversity,Shijiazhuang050031,China4 InstituteofGeologicalEnginerringandExplorationofHebeiProvince,Baoding071051,China2022 10 16收稿,2023 02 22改回ShenZC,DongB,SunW,ZhouYM,MuHFandMengSY 2023 Petrogenesisofore bearingporphyryofaporphyryCudepositatMujicunintheNorthChinaCratonanditsgeologicalimplications.ActaPetrologicaSinica,39(5):1516-1528,doi:10.18654/1000 0569/2023.05.18Abstract Although,scholarshaveobtainedadeepunderstandingofthepetrogenesisofporphyrycopperdepositsdevelopedinarcorogenicandcollisionorogenicenvironments,theiroriginsinintracontinentalenvironmentsremainunclear Thispaperreportsthegeochemicaldataofore bearingdioriticporphyry,whichwasintrudedat144MaintheWanganzhencomplexfromthenorthernTaihangMountainsintheNorthChinaCraton,withtheaimofrevealingthepetrogenesisofore bearingporphyry Thegeochemicaldatashowsthattheporphyrieshavemoderatelylowinitial(87Sr/86Sr)i(0 70599~0 70690),relativelylowεNd(t)values(-19 4~-14 9) Theyareenrichedinlightrareearthelements(LREEs)andlargeionlithophileelements(LILEs),andarerelativelydepletedinYandYb TheMujicunore bearingporphyryandthemaficrocks(pyroxenite,hornblende,gabbro,gabbrodiorite,andesite)oftheWanganzhencomplexhavesimilartraceelementdistributionpatterns,Sr NdisotopecompositionandEMⅠ likemantlecharacteristics,thosemagmaticrockspresentacontinuouscompositionalevolutiontrend,reflectingtheconsanguinityoftheserocks Mujicunorebearingporphyryandrelatedmaficrockshaverelativelylow(87Sr/86Sr)i(0 70564~70690)andεNd(t)value(-19 4~-13 8),whichissignificantlydifferentfromtheisotopicregionofthemiddleanduppercrust Itoriginatedfrombasalticmagmaformedbypartialmeltingoftheenrichedmantleundertheextensionalbackground,andsufferedacertaindegreeoflowercrustcontaminationduringtherisingprocess Themaficrockssuchashornblenditewithtypicalcumulatestructurewereformedbycumulationinthedeepmagmachamber,andthentheore bearingporphyrywasformedbytwo stagefractionalcrystallizationofthegabbro gabbrodioriteandandesite dioriticporphyriteseriesintheshallowchamber,whichmaybethemechanismanddynamicinducementfortheformationoftheore bearingporphyryoftheMujicunporphyrycopperdepositintheNorthChinaCraton Keywords Geochemistry;Petrogenesis;MujicunporphryCudeposit;Mantleconvection;NorthChinaCraton摘 要 国内外学者对发育于弧环境和碰撞造山环境的斑岩铜矿成岩机制已取得了深刻的理解,但对产出在克拉通内部的斑岩铜矿成岩机制在认识上还有所欠缺。

1000 0569/2021/037(08) 2419 30ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10 18654/1000 0569/2021 08 10小秦岭金矿田三叠纪成矿事件的伸展构造背景:构造岩的40Ar 39Ar年代学证据王义天1 叶会寿1 刘俊辰1,2 郝建瑞1 张向卫3 郝蛟龙3 叶安旺3WANGYiTian1,YEHuiShou1,LIUJunChen1,2,HAOJianRui1,ZHANGXiangWei3,HAOJiaoLong3andYEAnWang31 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京 1000372 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 1000833 灵宝金源矿业股份有限公司,灵宝 4725001 MNRKeyLaboratoryofMetallogenyandMineralAssessment,InstituteofMineralResources,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing100037,China2 SchoolofEarthSciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China3 LingbaoJinyuanMiningCo Ltd ,Lingbao472500,China2021 02 01收稿,2021 04 15改回WangYT,YeHS,LiuJC,HaoJR,ZhangXW,HaoJLandYeAW 2021 ExtensionaltectonicsettingoftheTriassicmetallogeniceventintheXiaoqinlinggoldfield:Evidencefrom40Ar 39Archronologyofthetectonite ActaPetrologicaSinica,37(8):2419-2430,doi:10 18654/1000 0569/2021 08 10Abstract TheXiaoqinlinggoldfieldislocatedinthesouthernmarginoftheNorthChinacraton,whichisalsoamarginalpartoftheQinlingcomplexorogeny ThisgoldfieldisthesecondlargestgoldproducerinChina,wherethelarge scalegoldmineralizationdevelopedintheextensionaltectonicsettingduetoregionallithosphericthinninginEarlyCretaceous Inaddition,agrowingnumberofisotopechronologicaldataindicatesthattherealsodevelopedmetallogeniceventsinTriassichere,whichresultedintheformationofpolymetallicdeposits,suchasmolybdenum,lead,uranium,andniobium,etc TheTriassicdepositsarecloselyrelatedtomagmatichydrothermalactivities,whicharemainlydistributedinnorthernandsouthernmarginsoftheXiaoqinlinggoldfield However,thereislittlestudyonthetectonicsettingoftheTriassicpolymetallicmineralizationsofar,especiallytheworkontectonicdeformationisalmostabsent Therefore,wehavecarriedouttheobservationandmeasurementonthestructuredevelopedwithinthetectonicbeltoccurredintheeasternendofXiaoqinlinggoldfield,andthenemployedthe40Ar 39Archronologymethodtodeterminethetimelimitofdeformation,torevealthetectonicsettingofTriassicmetallogenicevent,providingtectonicevidenceforfurtherunderstandingcharacteristicsandpatternsofTriassicpolymetallicmineralizationintheXiaoqinlinggoldfield OurstudyshowsthatthemetallogeniceventoccurredintheextensionaltectonicsettinginLateTriassic,whichcanbedividedfurtherintotwostages Theearlystage(221~216Ma)isofthetransitionstagefromcollisiontopost collision,developinggravitationaldecollementtectonics,andcarbonatite typemolybdenum,lead,uranium,andniobiumpolymetallicdepositsarewelldevelopedinthisextensionaltectonicsetting Thelatestage(214~203Ma)isofpost collision,developingregionalextensionaltectonicscausedbythebreakoffofsubductingslaborlithosphericdelamination,andquartzvein typeandporphyrymolybdenumdepositsarewelldeveloped ThetwometallogeniceventsinLateTriassicandEarlyCretaceousintheXiaoqinlinggoldfieldaretheproductsofthetectonicdeformation magmaticactivity fluidflowinextensionaltectonicsettingKeywords Triassic;Metallogenicevent;Extensionaltectonicsetting;Tectonite;40Ar 39Archronology;Xiaoqinlinggoldfield摘 要 小秦岭金矿田位于华北克拉通南缘,同时也是秦岭复合型造山带的北缘组成部分。

北京平原区晚中生代安山岩锆石U-Pb年代学及其地质意义渠洪杰;王尔国;张磊;李海龙;康艳丽;胡健民【摘要】本文对北京平原区Jr173井和Jr176井安山岩进行了SHRIMP和LA-LCP-MS锆石U-Pb定年,用以精确限定北京平原区火山岩时代、盆地形成与地貌转变之间的关系.2个安山岩中的锆石多晶型良好,具有典型的生长环带和较高的Th/U比值,显示其为岩浆锆石.Jr173井底部安山岩14颗锆石的206 Pb/238U年龄可分为两组,其加权平均年龄分别为122.6Ma和138.4Ma;Jr176底部安山岩53颗锆石的206Pb/238U加权平均年龄为122.63Ma,表明该期火山岩的形成时代为早白垩世晚期,与前人认为的侏罗纪有较大区别.结合前人资料,北京地区沿着黄庄-高丽营断裂一线形成断陷盆地,西部隆升为山脉,东部下降为平原,就其安山岩喷发时代、空间展布和盆地发育特征而言,可视为中国东部晚中生代构造演化的一个缩影.【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2016(032)011【总页数】10页(P3547-3556)【关键词】北京平原;安山岩;锆石U-Pb定年;早白垩世;黄庄-高丽营断裂;伸展盆地【作者】渠洪杰;王尔国;张磊;李海龙;康艳丽;胡健民【作者单位】北京探矿工程研究所地质调查研究室,北京100083;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;北京市地质矿产勘查开发总公司,北京100050;北京市地质调查研究院,北京102206;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P588.144;P597.32015-02-01 收稿, 2016-05-01 改回.西山与城市平原组成了北京地区基本的地貌格局,一般认为呈北东走向的黄庄-高丽营断裂是两者的边界,界线截然,这一特征也成为华北中部太行山脉、华北平原和太行山东麓断裂的缩影。

印度科拉尔金矿床流体参数空间的一些规律

Η.,ВБ;朱觉人

【期刊名称】《国外铀金地质》

【年(卷),期】1992(000)003

【摘要】科拉尔金矿田位于印度南部“卡尔纳塔卡”克拉通的东南部,由于其巨大的黄金储量(800t,现已基本采完)及创记录的山地工程深度而闻名于世。

矿田赋存

于单一的绿岩带中,基本上由角闪岩组成,其成分为拉斑玄武岩的变玄武岩与变辉岩。

金矿化富集于主矿带“冠军礁”

【总页数】4页(P31-34)

【作者】Η.,ВБ;朱觉人

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】P618.510.5

【相关文献】

1.秘鲁阿雷基帕省阿蒂科铁氧化物铜金矿床成矿流体特征及来源 [J], 徐鸣;刘君安;郭维民;曾勇

2.新疆阿拉尔地区金矿床成矿规律浅析 [J], 张建辉

3.我国一些热液金矿床控矿断裂性质与成矿流体的物理化学 [J], 徐九华;谢玉玲

4.印度科拉尔金矿形成的温压条件[J], Н.,ВБ;董智慧

5.印度科拉尔太古宙片岩带金矿床的地质背景、矿物学、地球化学及其成因 [J],

李上森

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。