第一章第五节 和平共处五项原则之提出,亚非会议之成功举行讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:28

和平共处五项原则提出的背景和意义和平共处五项原则提出的背景和意义中国作为一个崛起中的大国,不能忽略通过提升软实力来提高自己的政治影响力、感召力,树立良好的国际形象。

作为当今国际间关系基本准则—和平共处五项原则的提出和倡导者,在今天深入挖掘这笔可贵的政治遗产的内涵,无疑会有助于我们给世界人民留下的良好印象,消除一些“中国理念”提出时的障碍,并促进中国软实力的提升。

1和平共处五项原则提出的背景1.1直接原因五项原则的精神内核由来已久,但将其形成规范的说法是在周恩来会见印度代表时。

中印关于西藏问题的争端是一个历史问题,印度独立后没有站在第三世界新解放的兄弟国家一边而是出于自身利益的考虑,要求保留在英国与旧中国之间关于西藏问题达成的不平等的协议和条约,甚至妄图策反西藏独立。

对印度的这一做法,中国予以了坚决的回击。

1953年9月,尼赫鲁总理提出谈判要求,周恩来总理复电尼赫鲁九、十月间的三次电报,建议12月在北京谈判,12月31日,周恩来总理接见了以印度大使赖嘉文为团长的代表团。

在这种背景下,为了保障谈判顺利进行,就需要一个有说服力的、公正的谈判标准。

也就是在这种情况下,周总理提出了著名的和平共处五项原则的雏形:“新中国成立后就确立了处理中印两国关系的原则,那就是互相尊重主权与领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处的原则。

”随后的谈判中印双方奉行这一原则,获得了巨大的成功。

在日内瓦会议的休会期间,周总理访问了印度和缅甸,将和平共处五项原则的影响扩大,三国领导人共同向世界倡议将和平共处五项原则作为处理国际关系的基本准则。

这一倡议得到了亚洲国家的广泛认同,在万隆会议上通过的关于促进世界和平合作的宣言,列举了各国和平相处友好合作的十项原则,实际上是和平共处五项原则的引申和发展。

它的影响扩大到了非洲。

从60年代起,和平共处五项原则扩展到了阿拉伯和非洲民族独立国家,70年代,又扩展到拉丁美洲。

1972年,中美两国在五项原则基础上建交。

和平共处五项原则的提出背景及其意义和平共处五项原则是1955年4月中国政府提出的一项外交政策原则,为处理国际关系提供了指导和基础。

该原则的提出背景是国际社会在第二次世界大战结束后面临严重的国际紧张局势和冷战的威胁,中国政府希望通过这一原则来构建一个和平稳定的国际秩序。

本文将详细探讨和平共处五项原则的提出背景以及其所具有的重要意义。

和平共处五项原则的提出背景可以追溯到1954年的亚非会议。

亚非会议是亚洲和非洲国家代表团于同年四月和五月在印度尼西亚万隆举行的一次历史性会议,是一次全球南方国家为争取新兴国家权益进行集体行动的重要起点。

亚非会议上,中国代表团与许多国家代表进行了广泛的沟通和交流,促成了和平共处五项原则的提出。

在亚非会议后的中国外交政策中,和平共处五项原则出现在对待国际关系的规划和促进中。

这五项原则是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

通过这五项原则,中国政府试图保护国家的安全和利益,同时维护国家的尊严和领土完整,以此促进全球稳定和国际合作。

在提出这些原则时,中国处于一个危险的国际环境之中。

冷战期间,世界被分裂成社会主义阵营和资本主义阵营,国际关系逐渐恶化。

中国在周边地区面临着日益增加的安全威胁,如台湾、朝鲜等的问题。

而且,中国的国际地位尚未得到充分承认,需要通过建立良好的国际形象来增加国家的影响力。

和平共处五项原则的提出具有重要的意义。

首先,它为处理国际关系提供了准则。

这五项原则为国际社会提供了一个有助于和平和稳定的框架。

国家之间的相互尊重和和平共处是维持国际秩序的基本前提,没有和平共处,就没有国际稳定和合作。

这一原则的提出使得各国在处理国际关系时能够依照公正公平的原则进行,维持国际秩序的稳定。

其次,和平共处五项原则增加了国际舞台上的中国的地位和影响力。

中国作为一个发展中国家,通过提出这一原则,向世界展示了自己的外交智慧和和平发展的承诺。

中国积极参与国际事务,倡导公正的国际秩序,提升了自身的国际形象和地位。

北京外国语大学考研国际关系复习备考资料之和平共处五项原则一、和平共处五项原则的提出

和平共处五项原则是在1953年12月31日,周恩来在北京接见印度谈判代表团时,首次系统地提出了和平共处五项原则。

“两国应该在互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处的原则的基础上发展两国的友好关系。

”

——1953年12月31日,周恩来1954年4月29日,和平共处五项原则首次在国际文件中出现。

在日内瓦会议休会期间,周恩来总理访问印度和缅甸。

五项原则措辞的两次变动:

——平等互惠改为平等互利

——互相尊重领土主权改为互相尊重主权和领土完整

和平共处五项原则的思想渊源

列宁的和平共处思想;

斯大林的三大矛盾学说;

中国近代以来建立平等的国际秩序的追求。

和平共处五项原则提出的背景

首先,新中国外交包含着与生俱来的过渡性;

其次,国内经济建设迫切需要和平的周边环境;

第三,中国领导人对有关问题的重新认识。

二、和平共处五项原则提出的历史意义

和平共处五项原则的提出是中华人民共和国外交发展的一个阶段性界碑,它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,标志着新中国外交原则的最终形成和确立。

和平共处五项原则最初是为处理与亚非民族独立国家的关系而提出的,但它提出之后很快就彼中国领导人当作处理国与国关系的普遍准则。

第60卷第1期Vol60No1华中师范大学学报(人文社会科学版)Journal of Central China Normal University(Humanities and Social Sciences)2021年1月Jan(2021关于“和平共处五项原则#的几个问题孙泽学(华中师范大学历史文化学院,湖北武汉430079)摘要学术界普遍认为,周恩来在1953年12月31日接见印度来华代表团时提出了''和平共处五项原则$但考诸文本,周恩来当时只是提出了“和平共处五项原则”的内容,并未提出这一概念。

从概念的使用看,1954年8月12日,周恩来在为接待英国工党访华代表团的一次干部会议上的讲话中首次提出了“和平共处五项原则"的概念;在外事活动中明确使用是他在同年10月20日欢迎印度总理尼赫鲁之时;在国际会议场合使用则是在1955年亚非会议上。

中国虽然主张''和平共处五项原则”适用于一切国家,但从外交实践看,主要用于处理中国与非社会主义国家之间的关系;中国与社会主义国家的外交中使用过这一概念,却是强调在社会主义国家与其他国家之间适用;1956年底中国曾明确提出社会主义国家的关系应该建立在“和平共处五项原则”的基袖上,但为时不久就没再提及。

“和平共处五项原则”的内容定型有一个过程,其第一项、第四项措辞有过修改,在表述中也有反复。

关键词和平共处五项原则;毛泽东;周恩来;中国外交-、“和平共处五项原则”概念的提出“和平共处五项原则”自提出以来已得到国际社会的普遍认可,“为推动建立公正合理的新型国际关系作出了历史性贡献”①$但“和平共处五项原则”的概念源于何时何处,学界普遍认为是周恩来1953年12月31日在会见印度来华代表团时的讲话中提出的②,继而写进了翌年4月签订的《中华人民共和国和印度共和国关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》(下称《通商和交通协定》)之中,并将1954年6月28日中印两国总理发表联合公报定为纪念日③$就“和平共处五项原则”的内容而言,是没有问题的,但从概念来说,上述三个节点并未明确提出“和平共处五项原则”的概念$下面,我们拟对这一概念提出的过程以时间为序作一历史梳理,以澄清这一流传已久的说法$ (-)周恩来在国务活动中使用“和平共处五项原则”、“和平共处的五项原则”、“五项原则”概念的基本情况1953年底,周恩来在接见来访的印度代表团时提出以“互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠和和平共处的原则”来处理中印关系。

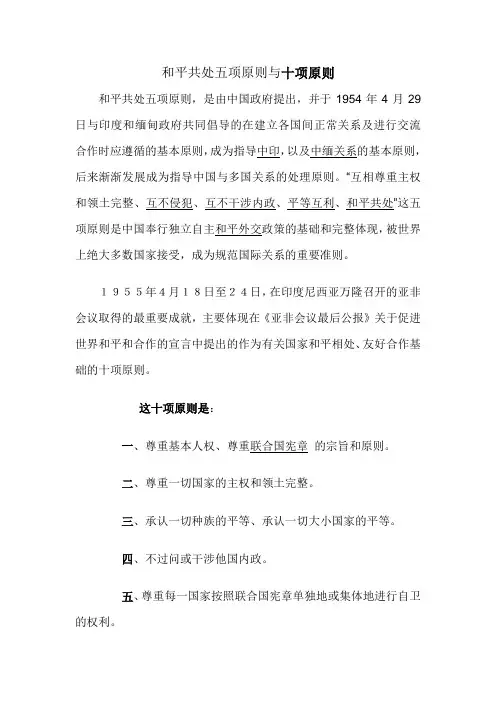

和平共处五项原则与十项原则

和平共处五项原则,是由中国政府提出,并于1954年4月29日与印度和缅甸政府共同倡导的在建立各国间正常关系及进行交流合作时应遵循的基本原则,成为指导中印,以及中缅关系的基本原则,后来渐渐发展成为指导中国与多国关系的处理原则。

“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”这五项原则是中国奉行独立自主和平外交政策的基础和完整体现,被世界上绝大多数国家接受,成为规范国际关系的重要准则。

1955年4月18日至24日,在印度尼西亚万隆召开的亚非会议取得的最重要成就,主要体现在《亚非会议最后公报》关于促进世界和平和合作的宣言中提出的作为有关国家和平相处、友好合作基础的十项原则。

这十项原则是:

一、尊重基本人权、尊重联合国宪章的宗旨和原则。

二、尊重一切国家的主权和领土完整。

三、承认一切种族的平等、承认一切大小国家的平等。

四、不过问或干涉他国内政。

五、尊重每一国家按照联合国宪章单独地或集体地进行自卫的权利。

六、不使用集体防御的安排来为任何一个大国的特殊利益服务;任何国家不对其他国家施加压力。

七、不以侵略行为或侵略威胁,或使用武力来侵犯任何国家的领土完整或政治独立。

八、按照联合国宪章,通过如谈判、调停、仲裁或司法解决等和平手段以及有关方面自己选择的任何其他和平手段来解决一切国际纠纷。

九、促进相互的利益和合作。

十、尊重正义和国际义务。

《独立自主的和平外交》知识点

1.提出:新中国成立以后,奉行独立自主的和平外交政策。

2.背景:

①国内:新中国成立后的第一年,就与苏联等十几个国家建立了外交关系,为恢复经济创造一个好的外部环境(苏联第一个与中国建交)

②国际:美国等一些帝国主义国家对中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运

3.具体表现:

(1)和平共处五项原则:

①提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,同印度就西藏地区的关系问题进行谈判时,首次提出。

②推广:1954年,周恩来分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

③内容:互相尊重主权和领土完整(核心),互不侵犯,互不干涉内政(政治保证),平等互利(实施条件),和平共处(目标)

④影响:成为处理国与国之间关系的基本准则。

(2)“求同存异”方针

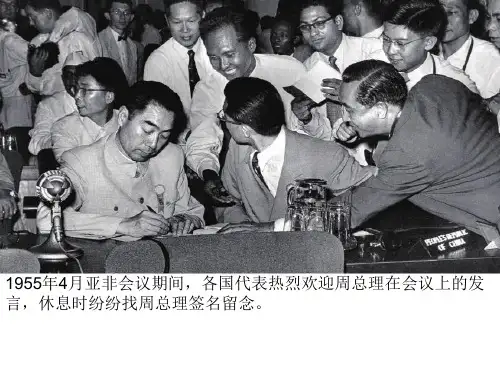

①提出:1955年 亚非会议/万隆会议

②性质:第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议(第一次由亚非国家自己举行的会议)

③方针:“求同存异“(周恩来针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾和分歧提出)

④“同”的含义:A保卫和平B争取民族独立C发展民族经济

“异”的含义:A社会制度不同B建设道路不同

⑤意义:A促进会议的圆满成功;B加强了中国同亚非各国的团结与合作

⑥万隆精神:亚非人民团结一致,保卫世界和平,增进各国人民间友谊的精神。

4.日内瓦会议:1954年4月,中国第一次以五大国之一的身份参加的国际会议。

5.与周恩来相关的事件:黄埔军校的建立、南昌起义、西安事变、中共中央转战陕北、和平共处五项原则、“求同存异”方针。

《独立自主的和平外交》教学设计教材分析本课是八年级下册第16课内容,围绕独立自主的和平外交展开,主要学习两部分内容:和平共处五项原则、加强与亚非国家的团结合作。

中国实行独立自主的和平外交政策,新中国成立后,为了争取和平的外部环境,打开外交局面,我国积极开展外交活动,同苏联等国家建立了外交关系。

中国注重发展同邻近国家和民族独立国家之间的友好关系,在此过程中与印、缅等国共同倡导了和平共处五项原则。

中国在万隆会议上坚持“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,加强了同亚非国家的团结与协作。

通过全面介绍这些内容,为学生展现五十年代时新中国的外交情况。

这也为第17课外交事业的发展做了铺垫。

教学目标【知识与能力目标】1.了解和平共处五项原则的主要内容和意义,认识中国独立自主的和平外交政策;2.通过学习万隆会议上周恩来提出的“求同存异”方针及其作用,认识中国的外交努力,以及在加强亚非国家的团结和合作方面做出的积极贡献;3.通过学习周恩来在国际会议中展现的外交才能,认识他对我国外交发展做出的贡献。

【过程与方法目标】通过阅读、分析材料,培养学生的史料研读能力。

【情感态度价值观目标】1.通过学习,认识我国提出的和平共处五项原则产生的广泛的积极影响,认同独立自主的和平外交政策,树立同世界各国友好合作,维护世界和平,促进共同发展的意识;2.通过学习,了解外交政策和重要人物所起的作用,养成关心国家和国际大事的习惯,树立为中华民族的伟大复兴而努力奋斗的意识。

教学重难点【教学重点】和平共处五项原则的内容和意义【教学难点】“求同存异”方针的内涵理解课前准备1.多媒体课件;2.学生完成相应预习内容;3.学生课前查阅相关资料,了解和周恩来有关的外交小故事。

教学过程:一、导入新课◆1、出示四张图片,学生确定主题:近代中国屈辱外交(学生各抒己见,和屈辱、侵略有关即可)①《南京条约》签订图②火烧圆明园屈辱③《时局图》侵略④《辛丑条约》签订图与他国关系2、出示材料:“清朝的西太后,北洋政府的袁世凯,国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?——周恩来”,材料说明了什么问题?【设计意图】四张图片,一张材料,通过这些资料与学生思考,使学生回忆八年级上册的所学知识,即中国的近代外交是极其不平等、极其屈辱毫无国家主权可言的,由此引入今日学习的内容,在新中国成立之后,我国开启了一条新的外交之路。

论和平共处五项原则和平共处五项原则是:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

1953年12月31日,周恩来总理在接见印度政府代表团的谈话中,首次提出和平共处五项原则的设想。

1954年4月,在中印两国政府签定的《中华人民共和国和印度共和国关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》序言中,第一次规定和平共处五项原则是国家关系的基矗同年6月,中英中缅两国总理在《联合声明》中重申并确认和平共处五项原则为国际关系的指导原则,并强调这些原则不仅适用于国家之间,而且也适用于一般国际关系。

1955年4月,周恩来总理在万隆会议上再次重申了这些原则,并写进了《关于促进和平与合作的宣言》。

从此,中国和其他国家签定的双边条约和协议中,都规定了以和平共处五项原则为处理国家关系的基础,我国将和平共处五项原则确定为我国对外关系的基本准则。

40多年来,和平共处五项原则经受了国际风云变幻的考验,显示了强大的生命力,现在已为世界各国所接受,被国际组织所确认,成为当代国际社会公认的处理国际关系的基本准则。

英国学者布朗利曾指出,许多国家都接受了和平共处五项原则,并且把它同《联合国宪章》和《巴黎非战公约》相提并论或者作其补充。

美国杂志也载文评论说,和平共处五项原则已为世界上许多政府所接受,成为现代国际社会最受称颂的概念之一。

(以上均转引自端木正《国际法》,第53页)和平共处五项原则之所以被世界各国所接受,主要是因为它不仅同《联合国宪章》的宗旨和原则完全一致,而且充实和丰富了《联合国宪章》宗旨和原则的内容,正确而深刻地反映了当代国际关系的现实,反映了世界各国人民的共同愿望和要求。

五项原则中,前四项都用了“互”字,第五项用了“共”字,体现并坚持了国家间双边关系中权利和义务的统一、平等和一致性,体现并坚持了当代国际关系中各国地位的平等性,因而必然受到世界各国政府和人民的普遍欢迎和接受。

一、互相尊重主权和领土完整这项原则包括国家主权原则和领土完整原则两项内容。

和平共处五项原则适用一切国家(1954年6月26日)【印度】尼赫鲁贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(1889-1964),印度伟大的政治家。

由他和周恩来共同制定了著名的《和平共处五项原则》。

本篇是他1954年第一次访问新中国时所作的演讲。

15年前,我去过中国并希望在那里停留一个月或者更多一些的时间。

我特别希望会见一些人,其中就有周恩来先生。

但是不久,在欧洲爆发了后来发展成为第二次世界大战的战争。

我不得不匆忙赶回我的国家。

遗憾的是,那一次我没有会见周恩来先生。

现在,在过了动乱不安的、紧张多变的15年后,我的夙愿实现了。

我很高兴能会见我们邻国的一位杰出的政治家,我尤其高兴的是能会见一个伟大民族的卓越的代表。

我们是以个人的身会晤的,但是我们也是以印度和中国两个有着光辉的过去和有着伟大的前途的伟大国家的代表的身分会晤的。

这两个国家彼此如何相处,它们为了世界的和平与幸福能够进行什么程度的合作,这是一个值得注意的各意义重大的问题,不仅对我们两国如此,而且对亚洲、甚至对整个世界也是如此。

过去的两千年是我们的相互关系的见证。

在这样长的时期里,我们一直是邻国,我们一直是彼此交流思想和文化并和其他邻国交流思想和文化的重要国家。

我们的人民在许多地方建立了接触,特别是在东南亚;而历史上还不曾有过我们两国发生战争的记录。

这是一个关于长期交流思想、宗教、艺术和文化的记录。

中国和印度各自有特殊的历史背景。

它们各有自己的特殊的文化传统。

它们在许多方面各不相同,它们是按照自己的特征成长起来的。

但是,虽然有这些不同,我们一直是和睦的邻居,是朋友,在这几千年的历史过程中,我们彼此之间从未发生过冲突。

这是历史的见证,而现在,因为我们处在我们这个动荡不安的世界里的当前这个时刻,我们可以从过去获得教训而对我们的现在和将来有所助益。

我们两国不久前已经获得自由和按照自己的意志,安排我们命运的机会。

我们是在不同的情况下用不同的方法获得自由的。

我们的伟大领袖和导师甘地用和平的方法领导我们通过艰难困苦得到了自由。

和平共处五项原则相关史料解读1.中苏结盟材料一第一条缔约国双方保证共同尽力采取一切必要的措施,以期制止日本或其他直接间接在侵略行为上与日本相勾结的任何国家之重新侵略与破坏和平。

一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭,因而处于战争状态时,缔约国另一方即尽其全力给予军事及其他援助。

双方并宣布,愿以忠诚的合作精神,参加所有以确保世界和平与安全为目的之国际活动,并为此目的之迅速实现充分贡献其力量。

……第三条缔约国双方均不缔结反对对方的任何同盟,并不参加反对对方的任何集团及任何行动或措施。

第四条缔约国双方根据巩固和平与普遍安全的利益,对有关中苏两国共同利益的一切重大国际问题,均将进行彼此协商。

第五条缔约国双方保证以友好合作的精神,并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。

──《中苏友好同盟互助条约》材料二实行人民民主专政和团结国际友人是巩固革命胜利的两个基本条件。

这次缔结的中苏条约和协定,使中苏两大国家的友谊用法律形式固定下来,使得我们有了一个可靠的同盟国,这样就便利我们放手进行国内的建设工作和共同对付可能的帝国主义侵略,争取世界和平。

──《毛泽东外交文选》材料三五年来的事实证明,中苏两大国的友好同盟是维护世界和平的重要因素,中苏两国一贯奉行的和平政策,得到了一切爱好和平的国家和人民的支持。

由于中苏两国和其他爱好和平国家的努力,在朝鲜和印度支那的战争停止了,远东的紧张局势有了一定的和缓。

──《周恩来外交文选》【解读】苏联是第一个同新中国建交的国家。

1949年10月2日,在新中国成立第二天,苏联政府致电表示决定与新中国建立外交关系,同时宣布断绝同国民党政府的外交关系,两国正式建交。

1949年12月16日,毛泽东率团访问苏联。

1950年2月14日,周恩来同苏联外长维辛斯基签署了《中华人民共和国与苏维埃社会主义共和国联盟友好互助条约》(以下简称《中苏友好同盟互助条约》)。