脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的应用效果解析

- 格式:pdf

- 大小:347.87 KB

- 文档页数:2

脓毒症的三大物质代谢变化和营养支持原则脓毒症(sepsis)的治疗除经典的抗炎治疗外,还包括营养支持在内的综合治疗。

然而脓毒症患者的代谢紊乱与饥饿性代谢反应有很大差别,常规营养支持原则已不适用于前者,其有效性降低,且可能增加器官的负荷。

脓毒症患者的代谢特点是分解代谢亢进或高代谢。

由于机体组织处于分解、耗损状态,多种重要脏器和组织机能受损,因此营养支持对脓毒症患者,至少应通过营养支持保证来供应细胞代谢所需要的营养底物。

鉴于此,Cerfa于1987年提出代谢支持的概念,其目的是既保护和支持器官的结构和机能,防止底物限制性代谢,又不增加器官的负荷。

给予脓毒症患者正确有效的营养支持要从了解其代谢变化开始。

1 脓毒症的代谢变化以下对脓毒症患者三大物质代谢的变化做一简介糖代谢:糖代谢异常是脓毒症常见的并发症。

许多研究表明,此种代谢异常与病情严重程度密切相关,而且对病人的预后有直接的影响。

脓毒症期间出现的糖代谢异常可能与体内代谢激素和炎性细胞因子有关。

具体机制如下:首先,脓毒症患者,血中的高血糖素、皮质醇等激素水平的增加,且胰岛素敏感性下降,这些激素水平的增加,能引起体内游离脂肪酸浓度增加,而后者能够使胰岛素在体内的作用下降。

其次,脓毒症患者体内细胞因子IL-6、TNF-a大量释放而这些细胞因子一方面可以通过刺激体内高血糖素、皮质醇等激素分泌增加影响糖代谢,另一方面还可以通过直接作用影响糖代谢。

此外,IL-6、TNF-a能引起肌肉和肝等组织受体的胰岛素抵抗,使内源性葡萄糖生成增加。

肝的胰岛素抵抗导致了糖异生增加,外周组织的胰岛素抵抗使肌肉对葡萄糖利用下降,从而引起糖耐量异常,甚至出现高血糖。

脂肪代谢:脓毒症患者的脂肪动用大于脂肪氧化。

具体机制如下:首先脓毒症时非酯化脂肪酸浓度升高,原因如下:(1)内毒素可使动物血浆非酯化脂肪酸增高;还可以通过对细胞因子和激素的作用而增加血浆非酯化脂肪酸浓度;(2)肾上腺素、去甲肾上腺素利可的松刺激脂肪分解,从而增加血浆非酯化脂肪酸浓度;(3)儿茶酚胺增加脂肪组织血流,在脓毒症时其浓度明显上升,增加血浆酮体浓度可增加脂肪分解。

脓毒症患者的营养支持营养支持治疗对危重病患者尤其是严重感染、脓毒症患者的预后转归具有深刻影响。

尽管有充分的理由相信早期积极营养支持治疗可在脓毒症治疗中带来临床获益,但有关营养支持的循证建议级别却比较弱。

拯救脓毒症运动(Surviving Sepsis Campaign)指南建议基于低至中等质量的研究基础上反对早期肠外营养,鼓励尽早开始启动肠内营养。

脓毒症的病因脓毒症是指感染引起的宿主反应失调导致的危及生命的器官功能障碍。

这是一种全身炎症反应综合征(SIRS),严重损害人体健康。

脓毒症、严重脓毒症及脓毒症休克是机体在感染后出现的一系列病理生理改变、临床病情严重程度变化的动态过程,本质上是全身炎症反应不断加剧、持续恶化、危及人体器官功能的结果。

2020年1月美国华盛顿大学科研团队在Lancet上发表论文,他们对1990—2017年全球、地区和国家脓毒症的发病率和死亡率进行了统计分析。

研究组共统计了1.09亿份个人死亡记录的多死因数据,对死因中与脓毒症相关的死亡率进行分析。

结果显示,1990—2017年间脓毒症发病率下降37.0%,死亡率下降52.8%。

但是,2017年全球仍记录约有4890万脓毒症病例,其中1100万例患者因脓毒症而死亡,占全球死亡人数的19.7%。

虽然随着抗感染治疗及脏器支持技术的不断进步,脓毒症发病率和死亡率近年来有所下降,但脓毒症仍是威胁全人类健康的主要原因之一。

危重患者营养代谢障碍机制脓毒症患者往往处于强烈的应激高分解代谢状态,多种炎症介质释放产生一系列神经内分泌改变,出现儿茶酚胺、糖皮质激素、生长激素和胰高血糖素分泌增加,伴有胰岛素抵抗的高糖血症、脂肪分解加速和净蛋白分解,基础代谢率增加50%~150%。

临床主要表现为负能量平衡和负氮平衡、低蛋白血症及应激性高血糖等。

机体的代谢改变实际上是全身炎症反应的一部分。

能量消耗与需求增加是代谢改变的特点。

能量消耗与代谢紊乱的程度、持续时间及危重症程度密切相关。

不同氮含量全胃肠外营养支持在脓毒症患者中的应用摘要目的总结分析不同氮含量全胃肠外营养支持在脓毒症患者中的应用效果。

方法60例脓毒症患者,均给予全胃肠外营养支持,但给予不同含量氮摄入,根据氮含量分为高氮量组(35例)和低氮量组(25例),测量氮平衡情况及治疗期间出现的低氧血症、少尿、胃肠道反应情况及30 d内死亡率。

结果营养支持治疗第2天开始高氮量组氮平衡指数明显高于低氮量组,差异具有统计学意义(P<0.05);高氮量组不良反应发生率51.43%明显高于低氮量组16.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。

高氮量组30 d内死亡率14.29%明显低于低氮量组40.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论对于脓毒症患者来说,高含量氮全胃肠外营养支持能更好的改善机体负氮平衡状况,但要严格关注患者肾功能及肺功能受损情况,及时进行相应指标检测。

低含量氮全胃肠外营养支持对肾脏及肺损伤较小,但在改善负氮平衡方面效果有限。

关键词氮平衡;全胃肠外营养支持;脓毒症脓毒症是一种严重感染导致的全身炎症反应,病情严重者可能引起感染性休克或多脏器功能障碍。

脓毒症患者分解代谢极高,营养支持不理想,需要有效的、合理的营养支持方案来支持脓毒症治疗[1]。

在其代谢支持中提供含量合适的氮是不可缺少的。

有研究者认为适当提高营养支持中氮含量有助于促进脓毒症患者高分解状态平衡[2]。

也有学者认为摄入过多的氮会增加应激反应,促进器官功能恶化。

现将本院收治的60例脓毒症患者分别给予不同含量氮的营养支持治疗,比较不同含量氮的营养支持效果,详细报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选择2010年6月~2013年6月本院收治的60例脓毒症患者为研究对象,入组者均符合临床脓毒症诊断标准。

排除代谢性疾病、器官功能不全患者。

根据氮含量分为高氮量组(35例)和低氮量组(25例),其中高氮量组:男18例,女17例;年龄35~78岁,平均年龄(66.8±5.2)岁;重症肺炎12例、急性梗阻性化脓性胆管炎10例、泌尿系统感染13例。

2015.08临床经验75危重症患者免疫能力低下,易被外界因素干扰,当机体出现感染,容易发生多种并发症,增加死亡风险。

危重症患者代谢异常,营养物质供应不足,储备营养大量消耗,使其体质迅速下降,是导致死亡的独立危险因素[1]。

给予危重症患者营养支持以改善其机体营养水平,提高免疫力为目的,对提高生存质量意义重大。

我们将86例危重症作为研究对象,给予营养支持,取得良好效果,形成以下报道。

1 资料与方法1.1 一般资料于2014年2月至2015年12月期间选取来院接受治疗的80例危重症患者,分析其临床资料。

男44例,女36例;年龄(23~79)岁,平均(46.5±5.7)岁;多发伤21例,脑血管意外24例,颅脑外伤14例,胸外伤8例,重症肺炎11例。

其家属均签订知情同意书。

1.2 方法患者来院后于(24~48)h 行肠外营养液支持。

专业人员使用层流装置在无菌环境下完成营养液配置。

营养成分均计算好比例,之后装入营养液输注袋。

每日供给的非蛋白热量控制在(25~30)kcal/kg ,使用输液泵将营养液从中心静脉导管注入。

营养剂:脂肪乳剂(20%~30%)、葡萄糖注射液(10%)、氯化钠液(10%)以及复方氨基酸注射液、脂溶性维生素、氯化钾液、水溶性维生素及微量元素等。

1.3 观察指标观察患者营养支持前后各营养指标水平及脏器功能指标水平。

营养指标:血红蛋白、前白蛋白、白蛋白、总蛋白;脏器功能指标:谷丙转氨酶(ALT )、肌酐(Gr )、血肌钙蛋白(TNT )、肌酸激酶同工酶(CK-MB )。

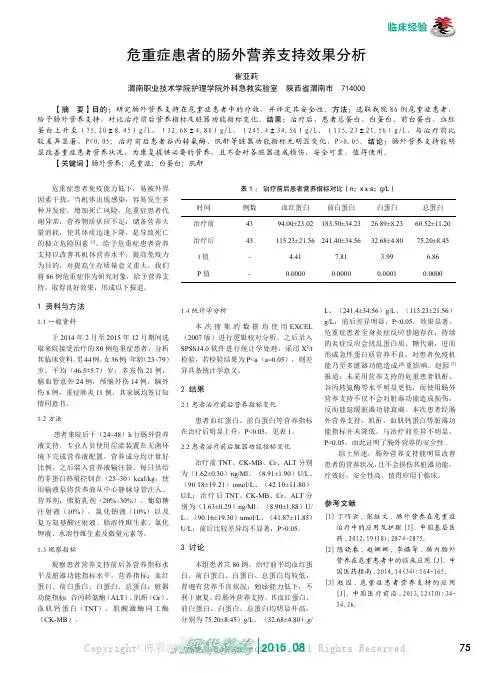

危重症患者的肠外营养支持效果分析崔亚莉渭南职业技术学院护理学院外科急救实验室 陕西省渭南市 714000【摘 要】目的:研究肠外营养支持在危重症患者中的疗效,并评定其安全性。

方法:选取我院86例危重症患者,给予肠外营养支持,对比治疗前后营养指标及脏器功能指标变化。

结果:治疗后,患者总蛋白、白蛋白、前白蛋白、血红蛋白上升至(75.20±8.45)g/L、(32.68±4.80)g/L、(241.4±34.56)g/L、(115.23±21.56)g/L,与治疗前比较差异显著,P<0.05;治疗前后患者谷丙转氨酶、肌酐等脏器功能指标无明显变化,P>0.05。

对普外科危重患者应用全胃肠外营养的临床疗效分析摘要:目的:探析全胃肠外营养用在普外科危重患者中的效果。

方法:时间2020年4月至2021年4月间,抽取本院普外科收治的60例危重患者开展研究,以是否开展全胃肠外营养将患者按1:1比例分为对照组、观察组,各组30例。

对照组用肠内营养支持,观察组用全胃肠外营养,对比营养状态、并发症。

结果:ALB水平观察组高于对照组,Hb水平观察组低于对照组,PA水平观察组高于对照组(P<0.05);并发症发生率观察组3.3%少于对照组23.3%(P<0.05)。

结论:为普外科危重患者采用全胃肠外营养支持,既能改善营养状态,又能减少并发症,故值得积极实施并大力推广。

关键词:全胃肠外营养;普外科;危重患者;营养状态;并发症危重患者因病情较复杂,且多数来会处在昏迷状态中,如在治疗中受到不同因素的影响,会对康复产生一定的影响。

特别是机体营养状态,如不配合营养支持,会影响治疗效果[1]。

因此,为普外科危重患者配合全胃肠外营养支持非常重要。

本文取60例危重患者,探析全胃肠外营养用在普外科危重患者中的效果,现阐述如下。

1.资料与方法1.1一般资料时间2020年4月至2021年4月间,抽取本院普外科收治的60例危重患者开展研究,以是否开展全胃肠外营养将患者按1:1比例分为对照组、观察组,各组30例。

对照组男女性分别17例、13例,年龄25-69岁,平均(47.53±5.68)岁。

观察组男女性分别18例、12例,年龄24-68岁,平均(47.5315±5.54)岁。

基线资料无显著差异(P>0.05),研究可比。

纳入标准:符合本次研究诊断标准者;发病48h内入院者;无营养支持禁忌证者;近一个月没有出现急性疾病者。

排除标准:肝肾功能不全者;认知功能障碍者;自身免疫性疾病者;恶性肿瘤者;高血压及造血系统疾病者。

1.2方法入院后均纠正水电解质紊乱,同时配合禁食、胃肠减压处理等。

ICU患者肠外营养支持在重症监护病房(ICU)中,肠外营养支持起着至关重要的作用。

对于无法通过口服或肠内途径获得足够营养的患者来说,肠外营养是一种补充营养的重要手段。

本文将详细介绍ICU患者肠外营养支持的相关概念、适应症、实施方法以及护理管理等方面内容,以期帮助医护人员更好地应对这一重要挑战。

一、概述肠外营养是指通过静脉途径输注营养物质,以提供患者所需的营养元素和能量。

它通常适用于无法通过口服或肠内途径获得足够营养的患者,如消化道功能障碍、管路阻塞、严重腹泻等情况。

ICU患者常常处于严重疾病状态,其代谢水平和能量消耗较高,因此肠外营养对于维持其营养平衡和促进康复至关重要。

二、适应症1. 消化道功能障碍:包括肠梗阻、肠瘘、胃肠瘘等情况,患者无法通过口服或肠内途径摄取足够营养的情况下,肠外营养支持是必需的。

2. 重大手术或创伤:手术后的恢复期以及严重创伤后,患者往往需要高能量和高蛋白质的营养支持,肠外营养可以提供充足的营养素。

3. 多器官功能衰竭综合征(MODS):在MODS患者中,晚期肠功能障碍常常出现,肠外营养支持可以维持患者营养状态的稳定。

4. 重症胰腺炎:重症胰腺炎患者往往伴有消化道功能紊乱,肠道静脉营养支持可以减轻患者的胰腺负担。

5. 严重腹泻:长时间的严重腹泻导致体液和营养的大量丧失,肠外营养可以提供必需的营养元素。

三、实施方法1. 营养评估:在决定是否使用肠外营养之前,首先需要进行全面的营养评估,包括患者的身体状况、病史、营养状况以及预测能量和营养需求等方面。

2. 静脉通路插管:在选择静脉通路时,应根据患者具体情况选择合适的插管方式,常见的包括中心静脉导管和外周静脉导管。

3. 营养配方选择:根据患者的具体需要和营养评估结果,选择适宜的营养配方,包括能量、蛋白质、脂肪以及必需的维生素和微量元素。

4. 营养输注控制:在开始肠外营养支持之前,需要明确输注的速度、时间和持续时间,以及监控相关的指标,如血糖、电解质、肝功能等,及时调整营养支持方案。

术后脓毒症患者早期肠内营养的应用曾丽萍;何清;叶华;唐启彬;孙健;王捷【摘要】目的探讨早期肠内营养与延迟肠内营养对术后脓毒症患者预后的影响.方法回顾性分析7年内我院ICU收治腹部手术后脓毒症患者的临床资料.其中20例实施早期肠内营养(EEN),32例行肠外营养(PN)+延迟肠内营养(DEN).分析两组患者机械通气率、持续性肾替代治疗(CRRT)治疗时间、住ICU时间及住院死亡率的差异.结果与DEN 组比较,EEN 组机械通气率低、CRRT治疗时间及住ICU时间缩短;住院死亡率无显著差异.结论肠内营养是脓毒症患者重要的营养支持方式,早期肠内营养安全可行,可部分改善临床预后.【期刊名称】《岭南现代临床外科》【年(卷),期】2012(012)004【总页数】3页(P338-340)【关键词】脓毒症;肠内营养;ICU【作者】曾丽萍;何清;叶华;唐启彬;孙健;王捷【作者单位】510120,广州,中山大学孙逸仙纪念医院SICU;510120,广州,中山大学孙逸仙纪念医院SICU;510120,广州,中山大学孙逸仙纪念医院SICU;510120,广州,中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科;510120,广州,中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科;510120,广州,中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科【正文语种】中文【中图分类】R459.3脓毒症是外科术后常见的并发症,患者处于高分解代谢状态,能量消耗增加,导致不同程度的营养不良。

科学的营养支持可明显改善患者营养不良状况,维持与改善机体器官、细胞的功能及代谢,改善脓毒症患者的预后。

肠内营养作为一种有效的营养支持方式正在广泛地应用于临床,并成为外科临床营养支持的首选途径。

本研究旨在比较早期肠内营养与延迟肠内营养对术后脓毒症患者的作用。

1 资料与方法1.1 病例分组选择2004年12月至2011年12月我院ICU收治的腹部手术后脓毒症患者52例。

按其肠内营养开始时间分为两组:早期肠内营养组(early enteral nutrition,EEN)20例,入ICU后48小时内给予肠内营养;延迟肠内营养组(delayed enteral nutrition,DEN)32例,入 ICU后即给予肠外营养,超过48小时以后才实施肠内营养。

临床医药文献杂志Journal of Clinical Medical2019 年 第 6 卷第 22 期2019 Vol.6 No.2289不同治疗方法对脓毒症患者肠道功能的疗效研究宋天阔,苏宗义,王殿刚,郭俊宏,王正旺(石河子大学医学院临床医学,新疆 石河子 832002)【摘要】脓毒症是指由因感染等原因而引起的导致全身多处出现炎症并最终出现综合反应的一种症状,常出现于一些大型外科手术后以及重型创伤或感染等症状治疗后,为其并发症的一种。

当患者发现出现脓毒症后,如果不能及时进行控制,将可能会致使患者全身多器官出现功能障碍。

发病机制复杂,常累及多个器官,尤其以胃肠道反应最重,可引起肠道黏膜及上皮病变,甚至坏死,导致胃肠道功能受损,另有研究表明胃肠道病变可以加重脓毒症的反应。

基于此,本文主要就不同治疗方法对脓毒症患者胃肠道功能的疗效进行 综述。

【关键词】脓毒症;肠道功能;治疗;中医;西医【中图分类号】R631 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.22.89.02脓毒症是临床危重症患者主要的死亡原因之一,通过对近年来脓毒症的治疗情况进行调查研究发展其在临床上具有极高的病发率,相关统计数据表明全球范围内每年都有逾1800万的患者患上此症。

并且一旦患上脓毒症,如不能及时采取有效的护理措施,将会造成极高的死亡率。

统计数据指出每天都有约1400人因感染脓毒症去世。

同时脓毒症已经成为重症监护室中仅次于心脏病的一种致亡急症,给人们的生命安全带来了极大的威胁。

通过查找文献发现,中西医都对脓毒症的治疗有所研究,但是西医的治疗效果并不明显,中医上的研究却缺乏相应的临床实践。

研究显示西医对脓毒症治疗主要从发病机制入手,通过保持肠粘膜完整性,降低肠粘膜损伤,保护胃肠道功能来缓解脓毒症症状。

研究表明谷氨酰胺能促进氮平衡,保持肠黏膜完整,防止细菌移位和肠道毒素进入血液。

因此,补充谷氨酰胺可为肠黏膜细胞提供营养底物并改善肠黏膜血供,减轻肠屏障功能的损害。

富含n-3多不饱和脂肪酸的肠外营养对脓毒症免疫功能保护作用的实验研究脓毒症是指由感染引起的全身炎症反应综合症(systemic inflammation response syndrome, SIRS),进一步可发展为严重脓毒症、脓毒症休克。

近年来其发病率和死亡率仍居高不下,脓毒症死亡率接近20%,而脓毒症休克死亡率更是高达60%。

脓毒症由于初始阶段过度的全身炎症反应综合症(SIRS)和相伴随的代偿抗炎反应综合症(Compensatory anti-inflammatory response syndrome,CARS),严重扰乱机体正常的免疫平衡状态。

反之,严重的免疫功能紊乱又将影响感染的控制和机体对已发生的病理生理反应的调控。

免疫功能障碍与脓毒症发展及预后不良密切相关,适时制定相应的免疫调控策略,可能为改善脓毒症治疗开辟新的途径。

鱼油脂肪乳富含n-3多不饱和脂肪酸(n-3 Polyunsaturated Fatty Acids, PUFAs)如二十碳五烯酸(Eicosapntemacnioc acid, EPA)和二十二碳六烯酸(Docosahexaenoic acid, DHA),而大豆油脂肪乳主要含n-6 PUFAs如花生四烯酸(Arachidonic acid, AA)。

研究发现富含鱼油的肠外营养治疗具有抑炎、免疫调理作用,但是否改善脓毒症的预后目前尚存争议。

此外,对于n-3PUFAs如何发挥免疫调理作用的机制仍未完全明确。

在本课题中,我们首先行盲肠结扎穿孔(Cecal ligation and puncture,CLP)制作大鼠脓毒症模型,给予含鱼油或大豆油的肠外营养治疗5天,观察对生存率的影响和重要脏器病理改变以及局部和全身细菌负荷变化;在此基础上,探究n-3PUFAs对脓毒症免疫功能和炎症反应的影响,并进一步探讨n-3PUFAs改善脓毒症免疫功能和炎症调理作用的可能机制;为富含n-3PUFAs的肠外营养治疗脓毒症奠定理论基础,并进一步指导临床应用。

ICU患者肠内外营养支持治疗效果对比观察目的探索ICU患者肠外与肠内营养治疗的效果观察。

方法收集本院2013年1月~2015年1月,本院收治ICU治疗患者80例,并将这部分人员随机划分成实验组与对照组,每组40例患者。

实验组与对照组患者均采用补液,纠正酸碱平衡紊乱,原发病,抗感染,电解质以及针对性治疗。

实验组40例患者结合肠内营养式的支持治療方法,对照组40例患者结合肠外营养式支持治疗方法,同时对两组治疗有效性进行对比。

结果经治疗后两组都取得较高有效率,但实验组有效率明显高于对照组,差异性具有统计学意义,P<0.05。

结论对于ICU 患者采取肠内营养式治疗疗法,要明显比肠外营养治疗好,且可有效促进患者氮平衡,并提升患者血红蛋白,氮平衡以及血清白蛋白水平,减少并发症的发生几率与患者ICU的治疗时间,临床治疗当中应当得到大力推广与使用。

标签:ICU患者;肠内外营养;治疗效果营养支持疗法为现如今ICU患者治疗采取主要手段,临床方面又将营养支持划分成肠外营养与肠内营养这两种类型[1]。

肠内营养是指通过喂养管或口为患者提供新陈代谢需要营养元素一类方法,ICU患者常会处在应激状态下,出现代谢紊乱几率较高。

有效合理肠内营养对机体新陈代谢有很好的辅助作用,还可有效预防应激溃疡,为胃肠黏膜的屏障提供有效保护,提升机体免疫力,杜绝并发症发生,辅助患者有效恢复。

本院2013年1月~2015年1月结合肠内营养式治疗疗法对40例ICU患者进行治疗并取得不错治疗效果,并选取同期40例ICU 患者采取肠外营养治疗方式做对比观察,得出肠内营养式治疗疗法,要明显优于肠外营养治疗方法,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料收集本院2013年1月~2015年1月,本院收治ICU治疗患者80例,并将这部分人员随机划分成实验组与对照组,每组40例患者。

其中实验组男21例,女19例;平均年龄(46.3±1.4)岁,当中有脑卒中患者11例,急型胰腺炎患者14例,肺心病患者15例;对照组女17例,男23例,平均年龄(45.9±1.2)岁,当中有脑卒中患者16例,急型胰腺炎患者12例,肺心病患者12例。

脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的应用效果解析摘要】目的:分析研究脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的临床应用效果。

方法:随机选取2013年1月-2014年12月本院收治的60例脓毒症患者作为研究对象,并依据全胃肠外营养支持(TPN)中含氮量的不同将其随机等分为对照组以及观察组,每组各30例;对照组实行低氮量全胃肠外营养支持,观察组实行高氮量全胃肠外营养支持,比较两组患者治疗前后氮平衡指数、不良反应发生情况。

结果:两组患者治疗后的氮平衡情况相较于治疗前均有明显改善,但观察组治疗后的氮平衡指数明显高于对照组(P<0.05);观察组患者治疗后不良反应发生几率明显高于对照组(P<0.05)。

结论:高氮量全胃肠外营养支持相较于低氮量而言,其改善负氮平衡效果更为显著,但不良反应发生几率较高,故在进行治疗时要根据患者的具体病情、病况进行合理选择。

【关键词】氮量;全胃肠外营养支持;脓毒症;高分解代谢【中图分类号】R459.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)34-0230-01脓毒症是一种全身炎症反应综合征(SIRS),患有该病症的患者多数处于高分解代谢状态。

营养支持可在一定程度上改善不能正常进食患者的营养状况,但对于多数应激患者而言,其营养支持效果并不十分理想[1-2],因此选择合理有效的营养支持方案对于脓毒症的临床治疗而言具有十分重要的临床意义。

在本次研究中将以参与研究的60例脓毒症患者作为研究对象,分析研究脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的临床应用效果,现将本次研究结果报告如下。

1.资料与方法1.1一般资料随机选取2013年1月-2014年12月本院收治的60例脓毒症患者作为研究对象,并依据全胃肠外营养支持(TPN)中含氮量的不同将其随机等分为对照组以及观察组,每组各30例;所有患者均经相关检查确诊为脓毒症;其中观察组:男性患者18例,女性患者12例;患者年龄为32-74岁,平均年龄(63.4±2.2)岁;对照组:男性患者16例,女性患者14例;患者年龄为33-75岁,平均年龄(63.2±2.1)岁;两组患者在一般资料方面并未表现出明显差异,故本次研究具有研究意义。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2019 Vo1.19 No.0922投稿邮箱:zuixinyixue@·论著·肠内营养联合肠外营养对重症脓毒血症患者临床疗效及并发症的影响周勤(重庆医科大学附属第二医院 临床营养科,重庆 400010)0 引言脓毒症是烧伤、休克、感染和外科大手术中常见的一种并发症,常会出现心动过速、呼吸困难、寒战、高热、体温高于或低于正常体温等症状,常见的并发症包括水电解质、酸碱平衡紊乱、深静脉血栓形成、应激性溃疡和多器官功能障碍等[1]。

脓毒血症是因感染引起全身炎症反应的一种综合征,严重时会导致器官功能的障碍和循环障碍当并发器官功能衰时,称为重症脓毒血症[2]。

肠外营养适用于胃肠道功能障碍或衰竭者,使病人在无法进食的状态下仍可以维持自身营养状况;肠内营养是经过胃肠道来提供人体代谢需要的营养物质以及其他各种营养素的支持方式[3]。

近年来,有研究者对胃肠道功能和结构进行了深入研究,渐渐认识到胃肠道不仅仅是一个消化吸收的器官,同时还是重要的免疫器官,正因为如此,相比肠外营养,肠内营养的优点除了体现在营养素直接经肠道吸收、利用和给药方便以及费用低廉外,更有助于维持肠粘膜结构和屏障功能完整性的优点[4]。

本文研究分析肠内营养联合肠外营养对重症脓毒血症患者并发症发生情况及临床疗效,报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料。

选取我院2016年1月至2017年3月100例重症脓毒血症的患者为研究对象,所有患者均符合重症脓毒血症诊断标准,患者按照营养支持方式的不同分为对照组和观察组,对照组50例,男28例,女22例,年龄37-68岁,平均(54.71±4.92)岁;观察组50例,男26例,女24例,年龄34-69岁,平均(53.13±4.98)岁。

两组患者一般资料进行比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

不同氮量全胃肠外营养支持在脓毒症中的应用效果杨根;刘华春;李婷;郑恒;张机芬;车金晓【期刊名称】《临床医学工程》【年(卷),期】2017(024)001【摘要】目的探讨在脓毒症患者中应用不同含氮量的全胃肠外营养支持的价值.方法选取我院收治的80例脓毒症患者,平均分为低氮量组和高氮量组,对比两组营养支持前后的血生化指标、氮平衡和血气指标.结果营养支持后,两组血生化指标(TB、GPT、GOT、BUN、Cr)、氮平衡及血气指标(PaO2、PaCO2)比较差异均有统计学意义(P均<0.05).结论在对脓毒症患者进行营养支持的过程中,干预的起点应为低氮量营养支持,然后再结合患者自身消耗情况调整营养支持方案,可以适当地提高含氮量,在此过程中,需要高度重视对患者各器官功能指标的全面监测,尤其是肺功能和肾功能,以便及时地发现存在的肺、肾功能衰竭等情况,及时地调整营养干预方案,确保患者的生命安全与健康.【总页数】2页(P77-78)【作者】杨根;刘华春;李婷;郑恒;张机芬;车金晓【作者单位】广东省廉江市人民医院,广东廉江524400;广东省廉江市人民医院,广东廉江524400;广东省廉江市人民医院,广东廉江524400;广东省廉江市人民医院,广东廉江524400;广东省廉江市人民医院,广东廉江524400;广东省廉江市人民医院,广东廉江524400【正文语种】中文【中图分类】R459.3【相关文献】1.不同氮量全胃肠外营养支持在脓毒症患者中的应用 [J], 曾细秋;徐群;曾烈梅2.不同氮含量全胃肠外营养支持在脓毒症患者中的应用 [J], 陈泳祥3.早期肠内营养支持在脓毒症患者中的应用效果分析 [J], 衡军锋4.早期肠内营养支持在脓毒症患者中的应用效果分析 [J], 衡军锋5.不同氮量全胃肠外营养支持对脓毒症病人蛋白质代谢的影响 [J], 王新波;全竹富;倪元红;尹路因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

不同肠外营养支持方式在晚期胃癌患者中的应用效果及安全性【摘要】目的探讨分析对晚期胃癌患者采用不同肠外营养支持方式的效果。

方法本次研究对象均选自本院2020年4月到2021年10月期间收治的晚期胃癌患者,共60例,按照患者入院的先后顺序进行分组,先入院30例患者为参照组采用浅静脉置管营养支持,后入院30例患者为研究组采用深静脉置管营养支持疗法,比较两组。

结果比较两组各项营养指标,研究组均优于参照组(P<0.05);比较两组的并发症发生率,研究组低于参照组(P<0.05)。

结论根据本次研究的结果可以确认,对晚期胃癌患者采用深静脉置管营养支持疗法治疗的效果更为理想,能够有效改善患者的营养状态,避免患者出现并发症问题,有必要在临床上大力推广。

【关键词】晚期胃癌;肠外营养支持;深静脉置管;浅静脉留置针癌症疾病患者通常都会出现营养不良问题,这就会导致其免疫力大幅下降。

而晚期胃癌患者出现营养不良的概率高达80%,致使患者无法有效对抗疾病,甚至会危及到患者的生命【1】。

针对这种情况,通常是采用肠外营养支持治疗的方式,改善患者的营养状况。

然而,目前的肠外营养支持治疗方法较多,所取得的效果也存在着较大的差异,需要对患者选择最佳的肠外营养支持治疗方法,从而提高对患者的营养支持治疗效果【2】。

因此,本文旨在探讨分析对晚期胃癌患者采用不同肠外营养支持方式的效果。

1资料和方法1.1一般资料本次研究对象均选自本院2020年4月到2021年10月期间收治的晚期胃癌患者,共60例,按照患者入院的先后顺序进行分组,先入院30例患者为参照组采用浅静脉置管营养支持,后入院30例患者为研究组采用深静脉置管营养支持疗法。

研究组男女比例为18:12,年龄54岁到77岁,均龄65.9(s=7.3)岁;参照组男女比例为17:13,年龄56岁到79岁,均龄66.7(s=6.9)岁。

两组的线性资料对比未见显著差异(P>0.05)。

1.2方法在对患者进行治疗前,需要提前准备好输液针头、小垫枕、无菌敷贴以及无菌输液器等各种物品。

脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的应用效果解析

发表时间:2015-04-30T09:55:48.097Z 来源:《医药前沿》2014年第34期供稿作者:杨涛

[导读] 曾有相关研究显示脓毒症的病死率高达45.6%,其是导致患者因感染而死亡的主要原因[3]。

杨涛

(商丘市睢阳区疾病预防控制中心 476100)

【摘要】目的:分析研究脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的临床应用效果。

方法:随机选取2013年1月-2014年12月本院收治的60例脓毒症患者作为研究对象,并依据全胃肠外营养支持(TPN)中含氮量的不同将其随机等分为对照组以及观察组,每组各30例;对照组实行低氮量全胃肠外营养支持,观察组实行高氮量全胃肠外营养支持,比较两组患者治疗前后氮平衡指数、不良反应发生情况。

结果:两组患者治疗后的氮平衡情况相较于治疗前均有明显改善,但观察组治疗后的氮平衡指数明显高于对照组(P<0.05);观察组患者治疗后

不良反应发生几率明显高于对照组(P<0.05)。

结论:高氮量全胃肠外营养支持相较于低氮量而言,其改善负氮平衡效果更为显著,但不良反应发生几率较高,故在进行治疗时要根据患者的具体病情、病况进行合理选择。

【关键词】氮量;全胃肠外营养支持;脓毒症;高分解代谢

【中图分类号】R459.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)34-0230-01

脓毒症是一种全身炎症反应综合征(SIRS),患有该病症的患者多数处于高分解代谢状态。

营养支持可在一定程度上改善不能正常进食患者的营养状况,但对于多数应激患者而言,其营养支持效果并不十分理想[1-2],因此选择合理有效的营养支持方案对于脓毒症的临床治疗而言具有十分重要的临床意义。

在本次研究中将以参与研究的60例脓毒症患者作为研究对象,分析研究脓毒症患者行不同氮量全胃肠外营养支持的临床应用效果,现将本次研究结果报告如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

随机选取2013年1月-2014年12月本院收治的60例脓毒症患者作为研究对象,并依据全胃肠外营养支持(TPN)中含氮量的不同将其随机等分为对照组以及观察组,每组各30例;所有患者均经相关检查确诊为脓毒症;其中观察组:男性患者18例,女性患者12例;患者年龄为32-74岁,平均年龄(63.4±2.2)岁;对照组:男性患者16例,女性患者14例;患者年龄为33-75岁,平均年龄(63.2±2.1)岁;两组患者在一般资料方面并未表现出明显差异,故本次研究具有研究意义。

1.2营养支持方法

两组患者的非蛋白热量均给予18kcal/(kg·d),电解质、维生素以及各类微量元素的摄入量均依照不同患者的具体情况进行适当补充,观察组的氮量供给值为0.3g/(kg·d),对照组的氮量供给值设定为0.2g/(kg·d),氮源以8.5%氨复命14s溶液提供。

1.3观察指标

①观察两组患者的尿素氮(BUN)含量(利用公式:氮平衡=摄入氮量-(尿中BUN量+3g)来计算患者的氮平衡数值。

②观察并比较两组患者在治疗期间不良反应的发生情况。

1.4统计学处理

所有数据均采用SPSS17.0软件进行统计学处理,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,计数资料以百分率(%)表示,采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1两组患者治疗前后氮平衡检测结果的对比

两组患者治疗后的氮平衡情况相较于治疗前均有明显改善,但观察组治疗后的氮平衡指数明显高于对照组(P<0.05),见表1

表1 两组患者治疗前后氮平衡检测结果的对比(x-±s)

3.讨论

曾有相关研究显示脓毒症的病死率高达45.6%,其是导致患者因感染而死亡的主要原因[3]。

患有该病症的患者往往长期处于高分解代谢状态,故对于该病症的治疗往往需要建立在良好的营养支持基础上。

低氮量营养支持得到了较多学者认可[4],但近年来有相关研究显示高氮量营养治疗临床效果更为理想[5]。

在本次研究中观察组以及对照组患者进行全胃肠外营养支持后,其营养状况虽较之治疗前有一定改善,但观察组的改善情况明显优于对照组。

该项研究结果表明适当提高脓毒症患者营养支持中的含氮量可有效改善患者的营养状况,缓解患者因长期处于高分解代谢状态而产生的过度消耗。

但是在本次研究中观察组患者不良反应发生几率明显高于对照组,该项研究结果表明高氮量会在一定程度上增加患者的机体负担,从而导致各类不良反应的发生。

故笔者认为在选择营养支持中含氮量的设定时一定要考虑到患者的切身情况,本次研究结果与曾细秋等人的研究结果具有一定的相似性[6]。

综上所述,高氮量全胃肠外营养支持相较于低氮量而言,其改善患者的负氮平衡效果更为显著,但各类不良反应发生情况明显高于对

照组,故实行高氮量全胃营养支持要严格观测患者的肺功能以及肾功能的损害症状,低氮量全胃支持对患者肺功能以及肾功能的损伤较小,但在治疗过程中要严密观测患者的负氮平衡改善情况,确保可以满足患者的高分解代谢需要。

参考资料

[1]楼亚红,吴益芬.脓毒症性休克患者早期液体复苏的监测护理[J].护士进修杂志,2012,24(7):630-631

[2]章志丹,马晓春.脓毒症血管内皮细胞损伤与微循环功能障碍[J].中国危重病急救医学,2013,23(2):125-128

[3]陈芳,许瑛,沈炯,等.30例脓毒症患者胰岛素强化治疗的护理[J].中华护理杂志,2012,42(10):900-901

[4]谢春玲,邢志嵩,黄贝玉,等7不同氮量低热量肠外营养对食管癌术后患者临床结局的影响[J].齐齐哈尔医学院学报,2011,

32(14):2229-2230

[5]王新波,全竹富,倪元红.不同氮量全胃肠外营养支持对脓毒症病人蛋白质代谢的影响[J].肠外与肠内营养,2014,4(3):135-136

[6]曾细秋,徐群,曾烈梅.不同氮量全胃肠外营养支持在脓毒症患者中的应用[J].护理实践与研究,2014,11(4):126-127。