古诗文阅读 第三章

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:47

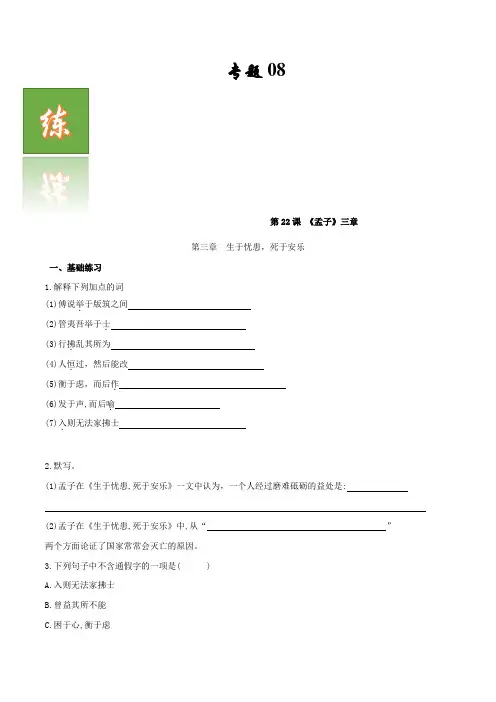

专题08第22课《孟子》三章第三章生于忧患,死于安乐一、基础练习1.解释下列加点的词(1)傅说举.于版筑之间(2)管夷吾举于士.(3)行拂.乱其所为(4)人恒.过,然后能改(5)衡于虑,而后作.(6)发于声,而后喻.(7)入.则无法家拂士2.默写。

(1)孟子在《生于忧患,死于安乐》一文中认为,一个人经过磨难砥砺的益处是:(2)孟子在《生于忧患,死于安乐》中,从“”两个方面论证了国家常常会灭亡的原因。

3.下列句子中不含通假字的一项是( )A.入则无法家拂士B.曾益其所不能C.困于心,衡于虑D.所以动心忍性4.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )A.故天将/降大任于是/人也B.然后知/生于忧患/而死于安乐也C.舜/发于/畎亩之中D.出/则无/敌国外患者二、提升练习(一)课内阅读阅读《生于忧患,死于安乐》,回答问题。

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

1.解释句中加点的词语。

(1)行拂.乱其所为(____________)(2)入则无法家拂.士(___________)(3)发.于声(___________)(4)衡.于虑(___________)2.翻译下面句子。

(1)故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

3.文中列举六个名人的事例在内容和表达上有什么作用?4.孟子在2000多年前就警示人们要有忧患意识,2000多年之后的今天,“生于忧患,死于安乐”这句名言能引起你怎么的共鸣?(二)对比阅读一(2021年辽宁九年级三模)阅读下面甲、乙两段文言文,回答文后问题。

道德经古诗文《老子》,又称《道德真经》《道德经》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子李耳(似是作者、注释者、传抄者的集合体)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。

道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

是中国历史上首部完整的哲学著作。

【国学经典】老子道德经全文翻译(全81章)【第一章】道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名天地之始;有名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

【翻译】:道可以说,但不是通常所说的道。

名可以起,但不是通常所起的名。

可以说他是无,因为他在天地创始之前;也可以说他是有,因为他是万物的母亲。

所以,从虚无的角度,可以揣摩他的奥妙。

从实有的角度,可以看到他的踪迹。

实有与虚无只是说法不同,两者实际上同出一源。

这种同一,就叫做玄秘。

玄秘而又玄秘啊!宇宙间万般奥妙的源头。

【第二章】天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

恒也。

是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。

夫唯弗居,是以不去。

【翻译】:1 天下的人都知道以美为美,这就是丑了。

都知道以善为善,这就是恶了。

2 有和无是相互依存的,难和易是相互促成的,长和短互为比较,高和下互为方向,声响和回音相呼应,前边与后边相伴随。

3 所以,圣人从事的事业,是排除一切人为努力的事业;圣人施行的教化,是超乎一切言语之外的教化。

他兴起万物却不自以为大,生养而不据为己有,施予而不自恃其能,成了也不自居其功。

他不自居其功,其功却永恒不灭。

【第三章】不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

3屈原列传理解性默写高中古诗文背诵篇目原文与情境默写(附答案)第三章:汉代司马迁《屈原传》(曲平吉是个聋子,虽然他以日月为荣)屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

1.在屈原传记节选中,作者司马迁对“离骚”一词作了如下解释:,。

2.在《屈原列传节选》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言、不能明辨是非以外,还有“,”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道、正直之人遭到排挤的黑暗现实。

3.司马迁在《屈原传》节选中认为,屈原离骚的另一个原因可能是“怨恨”,即他心中有怨恨,而屈原怨恨的直接原因是屈原的“怨恨”4.在《屈原列传节选》中,作者司马迁连用了“,”这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑、忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文写屈原心生怨气并作《离骚》作铺垫。

5.当一个人累到极点时,他常常抬起头叹息:“我的上帝!”,司马迁摘自屈原的传记,生动地描述了这种情况,。

6、在屈原传记的摘录中,司马迁援引了《圣经》中的“”,以论证“父母是人类的基础”这一例子的论证。

7.在《屈原列传节选》中,司马迁对《诗经》里的《国风》和《小雅》进行了评价的句子是:,。

8.司马迁在《屈原传》节选中,分析了屈原《离骚》列举事实、讽刺当代政治的三个方面,包括“、”等。

语文四年级上册部编版各章节重点考点全

面复习

第一章识字与古诗文

- 识字规律与方法

- 认读生字词

- 背诵古诗文

第二章识字与古文阅读

- 识字规律与方法

- 认读生字词

- 阅读古文

第三章古诗文欣赏

- 识字规律与方法

- 认读生字词

- 欣赏古诗文,理解诗意

第四章记叙文阅读

- 认读生字词

- 阅读记叙文

- 理解记叙文的情节和主题

第五章说明文阅读

- 认读生字词

- 阅读说明文

- 理解说明文的目的和特点

第六章诗歌表演与创作- 背诵诗歌

- 进行诗歌表演

- 创作简单的诗歌

第七章记叙文的写作- 选择合适的题材和情节

- 进行记叙文的写作

第八章说明文的写作- 选择合适的题材和主题

- 进行说明文的写作

第九章古诗文的写作

- 进行古诗文的写作

- 理解古诗文的结构和特点

第十章词语的运用

- 研究常用词语的意思和用法

- 运用词语进行表达

第十一章语法的研究

- 研究语法知识,如名词、动词、形容词等- 运用语法知识进行句子构成

第十二章修辞的研究

- 研究修辞手法,如比喻、拟人等

- 运用修辞手法进行表达

第十三章阅读理解与写作

- 进行阅读理解练

- 进行写作练

以上是语文四年级上册部编版各章节的重点考点全面复内容。

孟子三章《孟子三章》是《孟子》这本书中的重要篇章,包含了孟子的思想、哲学和政治主张。

以下是对《孟子三章》的扩展:第一章:得道多助,失道寡助孟子在他的著作中,经常强调“得道多助,失道寡助”这个原则。

他认为,一个君主如果遵循仁义之道,那么他就会得到人民的拥护和支持;如果他背离了仁义之道,那么他就会失去人民的支持,最终导致国家的衰败。

孟子在这一章中,通过举例和推理的方式,阐述了为何仁义之道是治国安邦的关键。

他指出,如果一个君主能够实行仁政,关注人民的福祉,那么人民就会心甘情愿地为他效力,国家也会因此而繁荣昌盛。

相反,如果一个君主残暴无道,不顾人民的死活,那么人民就会反抗他的统治,国家也会因此而动荡不安。

第二章:富贵不能淫孟子在这一章中,强调了人的品德和行为的重要性。

他认为,一个真正有品德的人,不会因为富贵而放纵自己的欲望,也不会因为贫贱而丧失自己的信念。

他们会始终坚守自己的原则和信念,保持内心的平静和坚定。

孟子通过举例和论述的方式,阐述了为何人的品德和行为是至关重要的。

他指出,一个有品德的人,会因为自己的行为正确而获得内心的满足和幸福;而一个没有品德的人,即使他拥有再多的财富和地位,也会因为自己的行为错误而遭受内心的空虚和痛苦。

第三章:生于忧患,死于安乐孟子在这一章中,强调了忧患意识和自我反省的重要性。

他认为,只有通过不断的忧患和自我反省,才能保持自己的进步和发展。

如果一个人沉迷于安乐之中,不思进取,那么他就会逐渐落后于时代,最终被淘汰。

孟子通过举例和论述的方式,阐述了为何忧患意识和自我反省是至关重要的。

他指出,只有通过不断的忧患和自我反省,才能发现自己的不足之处,从而不断地完善自己;而如果一个人沉迷于安乐之中,不思进取,那么他就会忽略自己的不足之处,最终导致自己的失败。

以上是对《孟子三章》的扩展。

这三章是孟子思想的核心内容之一,它们涉及到治国安邦、人的品德和行为以及忧患意识和自我反省等方面的重要问题。

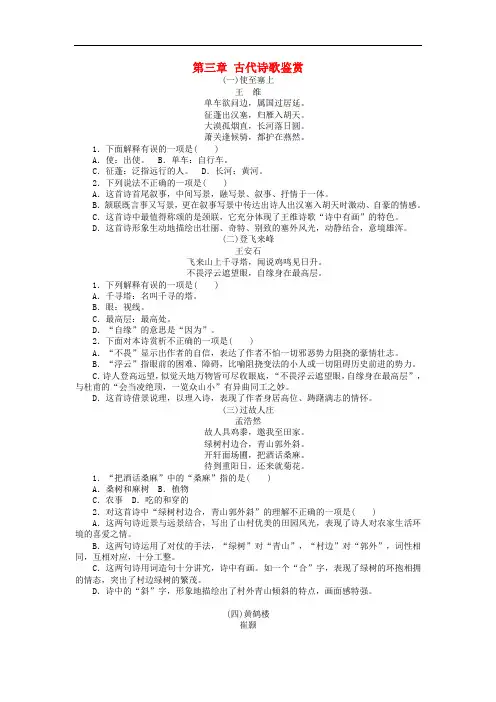

第三章古代诗歌鉴赏(一)使至塞上王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

1.下面解释有误的一项是( )A.使:出使。

B.单车:自行车。

C.征蓬:泛指远行的人。

D.长河:黄河。

2.下列说法不正确的一项是( )A.这首诗首尾叙事,中间写景,融写景、叙事、抒情于一体。

B.颔联既言事又写景,更在叙事写景中传达出诗人出汉塞入胡天时激动、自豪的情感。

C.这首诗中最值得称颂的是颈联,它充分体现了王维诗歌“诗中有画”的特色。

D.这首诗形象生动地描绘出壮丽、奇特、别致的塞外风光,动静结合,意境雄浑。

(二)登飞来峰王安石飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

1.下列解释有误的一项是( )A.千寻塔:名叫千寻的塔。

B.眼:视线。

C.最高层:最高处。

D.“自缘”的意思是“因为”。

2.下面对本诗赏析不正确的一项是( )A.“不畏”显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

B.“浮云”指眼前的困难、障碍,比喻阻挠变法的小人或一切阻碍历史前进的势力。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,以理入诗,表现了作者身居高位、踌躇满志的情怀。

(三)过故人庄孟浩然故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

1.“把酒话桑麻”中的“桑麻”指的是( )A.桑树和麻树 B.植物C.农事 D.吃的和穿的2.对这首诗中“绿树村边合,青山郭外斜”的理解不正确的一项是( )A.这两句诗近景与远景结合,写出了山村优美的田园风光,表现了诗人对农家生活环境的喜爱之情。

B.这两句诗运用了对仗的手法,“绿树”对“青山”,“村边”对“郭外”,词性相同,互相对应,十分工整。

C.这两句诗用词造句十分讲究,诗中有画。

语文高一第三章知识点归纳总结语文作为一门基础学科,对于学生的综合素质培养具有至关重要的作用。

高一语文的第三章主要涵盖了古诗文的阅读与鉴赏,这是培养学生文学素养和审美情趣的重要一环。

本文将对该章节的知识点进行归纳总结,帮助高一学生更好地掌握语文知识,提高阅读和鉴赏能力。

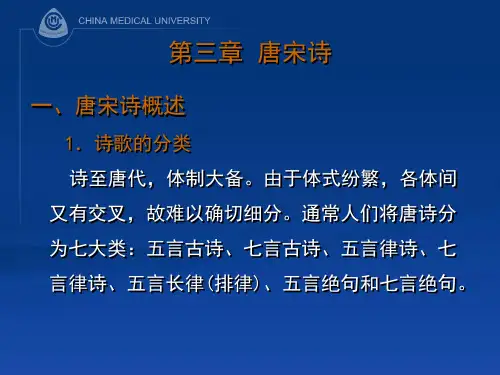

一、宋词的特点与鉴赏宋词是中国古代文学宝库中的珍品,以其精巧、婉约、琅琅上口的特点而著名。

在学习宋词时,我们首先要了解其特点,包括内容上的情感丰富、表达方式的简洁明了、音律上的和谐美妙等。

通过阅读和欣赏一些经典的宋词,如“青青园中葵,朝露待日晞”、“钗头凤斜卧,象牙梳碎影”等,我们可以感受到宋词的美和魅力。

二、元曲的特点与鉴赏元曲是元代 (公元1271-1368年) 的戏曲,其以戏剧性强、对人性与社会问题的关注、语言的通俗易懂等特点而被广泛传颂。

在学习元曲时,我们需要掌握其特点,包括戏曲艺术的整体性与综合性、人物形象的丰满与鲜明、语言的押韵与动听等。

通过阅读和欣赏一些代表性的元曲剧本,如《西华山》、《窦娥冤》等,我们可以了解元曲的魅力所在。

三、古代诗词鉴赏的基本方法在阅读古代诗词时,我们可以借助一些基本的鉴赏方法,帮助我们更好地理解和欣赏古诗词的韵味。

首先是注重把握诗词的总体意境和核心主题,通过理解诗人想要表达的情感和思想,进一步把握其内涵。

其次是注重鉴赏诗词的语言表达方式,包括音韵、修辞手法、意象等,这些都是诗词作品独特之处。

最后是注重了解诗词背后的文化背景,通过了解历史、地理、人物等方面的信息,更好地领会诗词的深意。

四、文言文的阅读与鉴赏文言文是中国古代文学的重要组成部分,学习和掌握文言文的阅读与鉴赏技巧对于提高学生的语文水平至关重要。

在学习文言文时,我们要学会正确理解古代汉语的句法结构、词语用法及文化内涵。

通过阅读一些经典的文言文篇章,如《论语》、《资治通鉴》等,我们可以逐渐熟悉古代文言的天然美感和独特之处。

综上所述,高一语文第三章的知识点主要涵盖了古诗文的阅读与鉴赏。

梅岭三章古诗及诗意

嘿,朋友!你知道这首诗吗?那可是相当震撼人心啊!

第一章里,“断头今日意如何?创业艰难百战多。

” 你想想,这就好比你在追求梦想的道路上,遇到了无数的困难,这时候你是不是也会问自己:接下来该咋办?可作者陈毅元帅毫不畏惧,坚定信念!“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

”哇塞,这是何等的气魄!就好像是带着千军万马冲向敌人,绝不退缩,难道不令人佩服吗?

第二章中,“南国烽烟正十年,此头须向国门悬。

”这不就是在说,长期的战斗,就像一场漫长的马拉松,一刻都不能松懈啊!“后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

”这是对战友们的鼓励和期待,难道不感人吗?这就好像是一位老大哥,在叮嘱着兄弟们要加油,要取得胜利!

第三章里,“投身革命即为家,血雨腥风应有涯。

”参加革命,把这当成家,多坚定的决心!就算环境再恶劣,也坚信苦难会有尽头。

“取义成仁今日事,人间遍种自由花。

”为了正义和理想,哪怕今天牺牲又怎样?这不就跟那些为了让世界变得更美好,不惜付出一切的人一样伟大吗?

朋友,真的是充满了力量和信念!它让我们看到了陈毅元帅的英勇无畏和对革命的坚定决心。

这不就是我们应该学习的精神吗?难道我们不应该从中学到面对困难的勇气和坚持理想的信念吗?

我的观点就是:不仅是一首诗,更是一座精神的丰碑,永远激励着我们勇往直前!。

第三章古诗文阅读专题十四理解并翻译文中的句子一、将下面一段文字翻译成现代汉语。

文帝尝病痈,邓通常为上嗽吮之。

上不乐,从容问曰:“天下谁最爱我者乎?”通曰:“宜莫若太子。

”太子入问疾,上使太子齰痈。

太子齰痈而色难之。

已而闻通尝为上齰之,太子惭,由是心恨通。

及文帝崩,景帝立,邓通免,家居。

居无何,人有告通盗出徼外铸钱,下吏验问,颇有,遂竟案,尽没入之,通家尚负责数巨万。

长公主赐邓通,吏辄随没入之,一簪不得著身。

于是长公主乃令假衣食。

竟不得名一钱,寄死人家。

译文:二、翻译下面一段文字。

列子学射,中矣,请于关尹子。

尹于曰:“子知子之所以中者乎?”对曰:“弗知也。

”关尹子曰:“未可。

”退而习之三年,又报以关尹子。

尹子曰:“子知子之所以中乎?”列子曰;“知之矣。

”关尹子曰:“可矣。

守而勿失也。

非独射也,为国与身亦皆如之。

”-----《列子·说符篇》译文:。

三、将下面一段文字翻译成现代汉语。

昔者,齐王使淳于髡献鹄于楚。

出邑门,道飞其鹄,徒揭空笼,造诈成辞,往见楚王曰:“齐王使臣来献鹄,过于水上,不忍鹄之渴,出而饮之,去我飞亡。

吾欲刺腹绞颈而死,恐人之议吾王以鸟兽之故令士自伤杀也。

鹄,毛物,多相类者,吾欲买而代之,是不信而欺吾王也。

欲赴他国奔亡,痛吾两主使不通。

故来服过,叩头受罪大王。

”楚王曰:“善。

齐王有信士若此哉!”厚赐之,财倍鹄在也。

译文:四、将下面一段文字翻译成现代汉语。

先公(指欧阳修)四岁而孤,家贫无资。

太夫人以荻画地,教以书字。

多诵古人篇章,使学为诗。

及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录。

抄录未毕,已能诵其书。

以至昼夜忘寝食,惟读书是务。

自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

------欧阳发《欧阳公事迹》译文:五、阅读下文,翻译文中划线的语句。

公子闻赵有处士毛公藏于博徒,薛公藏于卖浆家。

公子欲见两人,两人自匿,不肯见公子。

公子闻所在,乃间步往,从此两人游,甚欢。

平原君闻之,谓其夫人曰:“始吾闻夫人弟公子天下无双,今吾闻之,乃妄从博徒卖浆者游,公子妄人耳!”夫人以告公子。

古诗文阅读及默写作家作品、文学常识和名篇名句教案第一章:古文阅读理解教学目标:1. 能够理解并分析古文中的实词、虚词、句式结构。

2. 能够理解并解读古文中的比喻、象征、寓言等修辞手法。

3. 能够理解并概括古文的主要内容、人物关系、事件发展等。

教学内容:1. 古文中的实词、虚词、句式结构的基本概念及运用。

2. 古文中的比喻、象征、寓言等修辞手法的识别及解读。

3. 古文阅读理解的技巧及方法。

教学活动:1. 讲解实词、虚词、句式结构的概念及运用。

2. 分析古文中的比喻、象征、寓言等修辞手法。

3. 进行古文阅读理解练习,引导学生运用所学技巧和方法。

第二章:古诗文默写教学目标:1. 能够准确默写指定的古诗文作品。

2. 能够理解并运用古诗文中的名句。

3. 能够分析并欣赏古诗文的韵律、节奏、意境等。

教学内容:1. 古诗文默写的基本要求及方法。

2. 古诗文中的名句识别及运用。

3. 古诗文韵律、节奏、意境的特点及分析方法。

教学活动:1. 讲解古诗文默写的基本要求及方法。

2. 引导学生默写指定的古诗文作品。

3. 分析并欣赏古诗文的韵律、节奏、意境等,进行名句识别及运用练习。

第三章:作家作品及文学常识教学目标:1. 能够识别并了解古诗文作家及其作品。

2. 能够掌握文学常识及文学史的相关知识。

3. 能够分析并评价作家作品的文学价值和历史地位。

教学内容:1. 古诗文作家及其作品的基本信息及特点。

2. 文学常识及文学史的相关知识。

3. 作家作品的文学价值和历史地位的分析方法。

教学活动:1. 介绍古诗文作家及其作品的基本信息及特点。

2. 讲解文学常识及文学史的相关知识。

3. 分析并评价作家作品的文学价值和历史地位,进行相关练习。

第四章:名篇名句理解及应用教学目标:1. 能够理解并运用名篇名句的意义及内涵。

2. 能够分析并欣赏名篇名句的修辞手法、韵律、节奏等。

3. 能够运用名篇名句进行写作、表达自己的观点和情感。

教学内容:1. 名篇名句的意义及内涵的理解。