抗生素分类简介及作用机制

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:2

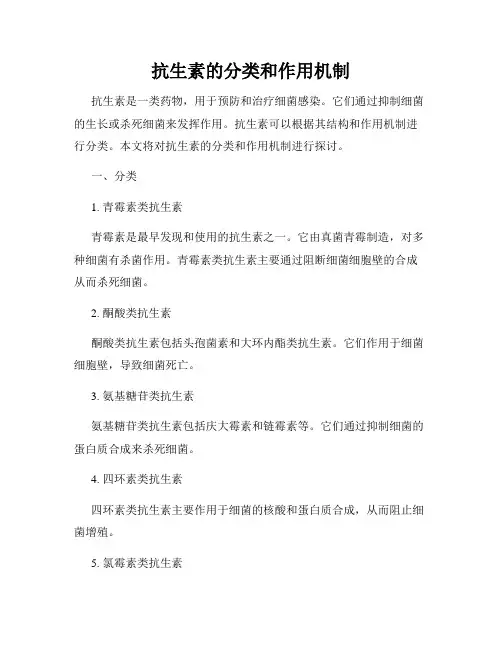

抗生素的分类和作用机制抗生素是一类药物,用于预防和治疗细菌感染。

它们通过抑制细菌的生长或杀死细菌来发挥作用。

抗生素可以根据其结构和作用机制进行分类。

本文将对抗生素的分类和作用机制进行探讨。

一、分类1. 青霉素类抗生素青霉素是最早发现和使用的抗生素之一。

它由真菌青霉制造,对多种细菌有杀菌作用。

青霉素类抗生素主要通过阻断细菌细胞壁的合成从而杀死细菌。

2. 酮酸类抗生素酮酸类抗生素包括头孢菌素和大环内酯类抗生素。

它们作用于细菌细胞壁,导致细菌死亡。

3. 氨基糖苷类抗生素氨基糖苷类抗生素包括庆大霉素和链霉素等。

它们通过抑制细菌的蛋白质合成来杀死细菌。

4. 四环素类抗生素四环素类抗生素主要作用于细菌的核酸和蛋白质合成,从而阻止细菌增殖。

5. 氯霉素类抗生素氯霉素类抗生素对多种细菌有广谱杀菌作用。

其机制是通过抑制细菌的蛋白质合成从而杀死细菌。

6. 硫胺类抗生素硫胺类抗生素主要用于治疗革兰阳性细菌感染。

它们通过干扰细菌的代谢过程来发挥作用。

二、作用机制1. 细胞壁的合成一些抗生素如青霉素和头孢菌素作用于细菌细胞壁的合成。

它们通过抑制细菌特有酶的活性,干扰细菌细胞壁合成的过程,导致细菌死亡。

2. 蛋白质的合成许多抗生素如氨基糖苷类抗生素和氯霉素类抗生素通过抑制细菌的蛋白质合成来杀死细菌。

它们作用于细菌的核糖体,阻碍蛋白质的合成,最终导致细菌死亡。

3. 核酸和DNA的合成四环素类抗生素和硫胺类抗生素作用于细菌的核酸合成。

它们通过阻断DNA的合成过程,干扰细菌的遗传物质的复制和转录,从而抑制细菌增殖。

4. 细胞膜的功能某些抗生素如多肽抗生素和多糖类抗生素可以破坏细菌细胞膜的完整性,使细菌溶解或失去正常功能,从而达到杀菌的效果。

总结:抗生素的分类和作用机制多种多样。

了解抗生素的分类和作用机制有助于我们选择适当的抗生素进行治疗,并可以预防抗生素的滥用和耐药性的产生。

在使用抗生素时,我们应该遵循医生的建议,并严格按照药物使用说明来进行用药,以避免不良反应和药物耐药性的发生。

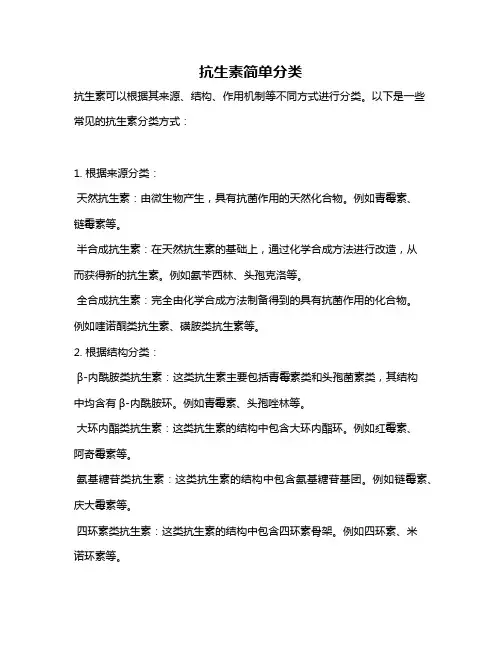

抗生素简单分类抗生素可以根据其来源、结构、作用机制等不同方式进行分类。

以下是一些常见的抗生素分类方式:1. 根据来源分类:天然抗生素:由微生物产生,具有抗菌作用的天然化合物。

例如青霉素、链霉素等。

半合成抗生素:在天然抗生素的基础上,通过化学合成方法进行改造,从而获得新的抗生素。

例如氨苄西林、头孢克洛等。

全合成抗生素:完全由化学合成方法制备得到的具有抗菌作用的化合物。

例如喹诺酮类抗生素、磺胺类抗生素等。

2. 根据结构分类:β-内酰胺类抗生素:这类抗生素主要包括青霉素类和头孢菌素类,其结构中均含有β-内酰胺环。

例如青霉素、头孢唑林等。

大环内酯类抗生素:这类抗生素的结构中包含大环内酯环。

例如红霉素、阿奇霉素等。

氨基糖苷类抗生素:这类抗生素的结构中包含氨基糖苷基团。

例如链霉素、庆大霉素等。

四环素类抗生素:这类抗生素的结构中包含四环素骨架。

例如四环素、米诺环素等。

3. 根据作用机制分类:抑制细菌细胞壁合成的抗生素:这类抗生素通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌膨胀、变形而死亡。

例如青霉素类、头孢菌素类、万古霉素等。

抑制细菌蛋白质合成的抗生素:这类抗生素通过抑制细菌蛋白质的合成,使细菌无法生长和繁殖。

例如大环内酯类、四环素类、氨基糖苷类等。

抑制细菌DNA合成的抗生素:这类抗生素通过抑制细菌DNA的合成,从而达到抗菌作用。

例如喹诺酮类、磺胺类等。

以上是常见的抗生素分类方式,不同类型的抗生素具有不同的抗菌谱和适应症,因此在使用时应根据具体病情和医生的建议选用。

抗生素的作用机制有哪些举例说明

抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物,它们通过干扰细

菌生长或杀死细菌来发挥作用。

不同类型的抗生素有不同的作用机制,下面将介绍几种常见的抗生素及其作用机制。

青霉素类抗生素

青霉素是最早发现的抗生素之一,其作用机制主要是通过

破坏细菌细胞壁来抑制细菌生长。

青霉素能干扰细菌细胞合成细胞壁的过程,导致细菌失去细胞壁支撑而死亡。

大环内酯类抗生素

大环内酯类抗生素通过阻断细菌蛋白质合成过程来发挥作用。

这类抗生素能与细菌的核糖体结合,抑制细菌蛋白质的合成,从而阻碍细菌生长和复制。

氨基糖苷类抗生素

氨基糖苷类抗生素通过干扰细菌蛋白质合成阻断细菌生长。

它们能结合到细菌的核糖体上,阻止蛋白质合成的进程,导致细菌死亡。

磺胺类抗生素

磺胺类抗生素抑制了细菌合成二氧化氨基甲烷酸的能力。

这种物质对于细菌来说是必需的,因为它们无法通过其他途径合成。

磺胺类抗生素可以模拟这种物质,使细菌无法继续合成所需的分子,最终导致细菌死亡。

综上所述,抗生素通过不同的作用机制对细菌产生不同程

度的影响,从而达到治疗感染的目的。

研究和了解不同种类抗生素的作用机制对于合理使用抗生素、避免细菌耐药性的产生具有重要意义。

抗生素的概念及其主要作用机制

抗生素是一种能够抑制或杀灭细菌的药物,由微生物产生,可以用于治疗各种细菌感染疾病。

抗生素可以分为多种类型,如青霉素类、大环内酯类、氨基糖苷类等,每种类型的抗生素都有其独特的作用机制。

抗生素的主要作用机制是通过干扰细菌的生物合成过程来抑制

或杀灭细菌。

具体来说,抗生素可以通过以下方式来抑制或杀灭细菌: 1. 抑制细菌的蛋白质合成:抗生素可以通过抑制细菌的蛋白质合成来杀死细菌。

例如,青霉素类抗生素可以抑制细菌的转肽酶,从而阻止细菌合成蛋白质。

2. 抑制细菌的核酸合成:抗生素可以通过抑制细菌的核酸合成来杀死细菌。

例如,氨基糖苷类抗生素可以抑制细菌的 DNA 聚合酶,从而阻止细菌合成 DNA。

3. 破坏细菌的细胞壁:抗生素可以通过破坏细菌的细胞壁来杀死细菌。

例如,β-内酰胺类抗生素可以抑制细菌的交叉联结酶,从而破坏细菌的细胞壁。

抗生素的应用范围非常广泛,可以用于治疗各种细菌感染疾病,如肺炎、中耳炎、皮肤感染等。

然而,由于抗生素的滥用和过度使用,导致一些细菌产生了抗药性,使得抗生素的治疗效果降低。

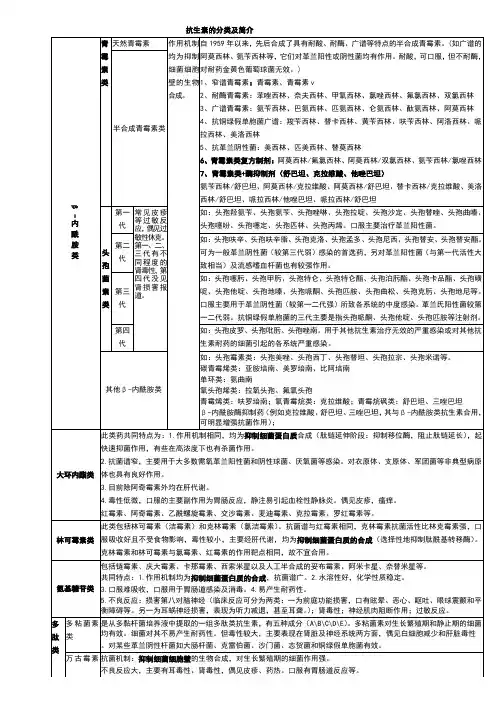

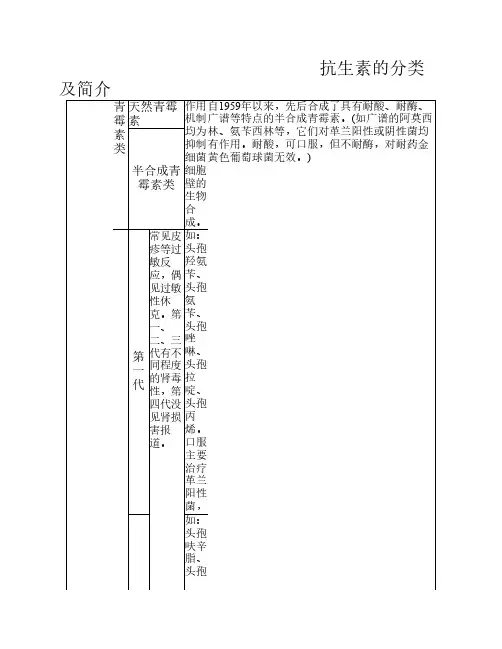

抗生素种类:一)β-内酰胺类:青霉素类和头孢菌素类的分子结构中含有β-内酰胺环。

近年来又有较大发展,如硫酶素类(thienamycins)、单内酰环类(monobactams),β-内酰酶抑制剂(β-lactamadeinhibitors)、甲氧青霉素类(methoxypeniciuins)等。

(二)氨基糖甙类:包括链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、核糖霉素、小诺霉素、阿斯霉素等。

(三)四环素类:包括四环素、土霉素、金霉素及强力霉素等。

(四)氯霉素类:包括氯霉素、甲砜霉素等。

(五)大环内脂类:临床常用的有红霉素、白霉素、无味红霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、交沙霉素等、阿奇霉素。

(六)作用于G+细菌的其它抗生素,如林可霉素、氯林可霉素、万古霉素、杆菌肽等。

(七)作用于G菌的其它抗生素,如多粘菌素、磷霉素、卷霉素、环丝氨酸、利福平等。

(八)抗真菌抗生素:如灰黄霉素。

(九)抗肿瘤抗生素:如丝裂霉素、放线菌素D、博莱霉素、阿霉素等。

(十)具有免疫抑制作用的抗生素如环孢霉素。

β-内酰胺类抗生素:β-内酰胺类抗生素(β-lactams)系指化学结构中具有β-内酰胺环的一大类抗生素,包括临床最常用的青霉素与头孢菌素,以及新发展的头霉素类、硫霉素类、单环β-内酰胺类等其他非典型β-内酰胺类抗生素。

此类抗生素具有杀菌活性强、毒性低、适应症广及临床疗效好的优点。

本类药化学结构,特别是侧链的改变形成了许多不同抗菌谱和抗菌作用以及各种临床药理学特性的抗生素。

各种β-内酰胺类抗生素的作用机制:各种β-内酰胺类抗生素的作用机制均相似,都能抑制胞壁粘肽合成酶,即青霉素结合蛋白(penicillin binding proteins,PBPs),从而阻碍细胞壁粘肽合成,使细菌胞壁缺损,菌体膨胀裂解。

除此之外,对细菌的致死效应还应包括触发细菌的自溶酶活性,缺乏自溶酶的突变株则表现出耐药性。

哺乳动物无细胞壁,不受β-内酰胺类药物的影响,因而本类药具有对细菌的选择性杀菌作用,对宿主毒性小。

抗生素的发展概述:抗生素是一类能够抑制或杀灭细菌的药物,对于治疗细菌感染起到了重要的作用。

自从第一个抗生素——青霉素被发现以来,抗生素的发展经历了多个阶段,包括发现、研究、生产和应用等。

本文将详细介绍抗生素的发展历程、分类、作用机制以及当前的挑战和未来的发展方向。

一、抗生素的发展历程1. 发现青霉素:1928年,亚历山大·弗莱明发现了青霉素这一第一个抗生素,它对许多细菌有杀菌作用,但在当时并未引起足够的重视。

2. 抗生素黄金时代:20世纪40年代至60年代是抗生素的黄金时代。

在这个时期,许多重要的抗生素被发现和开发出来,如链霉素、四环素、氯霉素等。

3. 抗生素耐药性的出现:自20世纪50年代起,抗生素的耐药性开始出现。

细菌通过基因突变或水平基因转移等途径,获得了对抗生素的抵抗能力,导致抗生素的疗效下降。

4. 新一代抗生素的开发:为了应对抗生素耐药性的挑战,科学家们不断努力开发新一代的抗生素。

目前已经有许多新型抗生素被发现,并在临床上得到应用。

二、抗生素的分类根据抗生素的来源、结构和作用机制,抗生素可以分为多个不同的类别。

以下是常见的几类抗生素:1. β-内酰胺类抗生素:包括青霉素、头孢菌素等,主要通过破坏细菌细胞壁来发挥杀菌作用。

2. 氨基糖苷类抗生素:如链霉素、庆大霉素等,通过抑制细菌蛋白质合成来发挥杀菌作用。

3. 大环内酯类抗生素:如红霉素、克拉霉素等,通过阻断细菌蛋白质合成来发挥杀菌作用。

4. 四环素类抗生素:如四环素、强力霉素等,通过阻断细菌核酸的合成来发挥杀菌作用。

5. 磺胺类抗生素:如磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑等,通过抑制细菌对叶酸的合成来发挥杀菌作用。

三、抗生素的作用机制抗生素通过干扰细菌的生物代谢过程,从而发挥杀菌或抑菌作用。

以下是常见的抗生素作用机制:1. 抑制细菌细胞壁的合成:如β-内酰胺类抗生素,通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌失去保护,最终死亡。

2. 阻断蛋白质合成:如氨基糖苷类抗生素,通过结合细菌核糖体,阻断蛋白质的合成,导致细菌无法生存和繁殖。

抗生素种类:一)β-内酰胺类:青霉素类和头孢菌素类的分子结构中含有β-内酰胺环。

近年来又有较大发展.如硫酶素类(thienamycins)、单内酰环类(monobactams).β-内酰酶抑制剂(β-lactamadeinhibitors)、甲氧青霉素类(methoxypeniciuins)等。

(二)氨基糖甙类:包括链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、核糖霉素、小诺霉素、阿斯霉素等。

(三)四环素类:包括四环素、土霉素、金霉素及强力霉素等。

(四)氯霉素类:包括氯霉素、甲砜霉素等。

(五)大环内脂类:临床常用的有红霉素、白霉素、无味红霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、交沙霉素等、阿奇霉素。

(六)作用于G+细菌的其它抗生素.如林可霉素、氯林可霉素、万古霉素、杆菌肽等。

(七)作用于G菌的其它抗生素.如多粘菌素、磷霉素、卷霉素、环丝氨酸、利福平等。

(八)抗真菌抗生素:如灰黄霉素。

(九)抗肿瘤抗生素:如丝裂霉素、放线菌素D、博莱霉素、阿霉素等。

(十)具有免疫抑制作用的抗生素如环孢霉素。

β-内酰胺类抗生素:β-内酰胺类抗生素(β-lactams)系指化学结构中具有β-内酰胺环的一大类抗生素.包括临床最常用的青霉素与头孢菌素.以及新发展的头霉素类、硫霉素类、单环β-内酰胺类等其他非典型β-内酰胺类抗生素。

此类抗生素具有杀菌活性强、毒性低、适应症广及临床疗效好的优点。

本类药化学结构.特别是侧链的改变形成了许多不同抗菌谱和抗菌作用以及各种临床药理学特性的抗生素。

各种β-内酰胺类抗生素的作用机制:各种β-内酰胺类抗生素的作用机制均相似.都能抑制胞壁粘肽合成酶.即青霉素结合蛋白(penicillin binding proteins.PBPs).从而阻碍细胞壁粘肽合成.使细菌胞壁缺损.菌体膨胀裂解。

除此之外.对细菌的致死效应还应包括触发细菌的自溶酶活性.缺乏自溶酶的突变株则表现出耐药性。

哺乳动物无细胞壁.不受β-内酰胺类药物的影响.因而本类药具有对细菌的选择性杀菌作用.对宿主毒性小。

抗生素的种类、特性、作用和适用范围抗生素的种类、特性、作用和适用范围1.抗生素:是由各类生物体(包括动物、植物、微生物等)在其生命活动过程中产生的,具有能在低微浓度下选择性的抑制或杀灭其他微生物和生物细胞作用的一类天然有机化合物。

2.抗生素的作用机制:(一)、生物化学作用①、抑制微生物代谢的酶系统。

抑制酶系统的结果是抑制了各种细胞物质的合成。

a.青霉素、头孢菌素、万古霉素、杆菌肽等的作用是抑制了细菌细胞壁的合成。

两性霉素B、曲古霉素、制霉菌素等多烯类的作用是影响细菌细胞膜的功能。

b.广谱抗生素能抑制细菌核酸的合成。

青霉素、链霉素、金霉素、土霉素都能抑制大肠杆菌对叶酸和VB12的合成。

由于这些维生素与嘌呤、嘧啶和某些氨基酸的合成有关,因此影响核酸的合成。

c.四环类、氯霉素等广谱抗生素具有抑制微生物的基本代谢途径的作用,抑制蛋白质的合成,所以能抑制许多种类微生物的生长。

d.抗霉素、寡霉素等的作用是抑制微生物生物氧化中电子转移和能量运转作用,因此断绝了细菌的“生物能”供给。

②、影响细菌的呼吸。

③、妨碍细菌对氨基酸的吸收。

④、妨碍细菌吸收矿物质。

(二)、表面张力作用多粘菌素、短杆菌肽和枯草杆菌素等都具有表面活动性,能降低细菌细胞膜的表面张力,使细菌的外膜破裂,细胞内的嘌呤、嘧啶、核糖、磷酸及核苷酸等大量流出,说明菌体内的核酸经降解后排出,导致菌体死亡。

这些具有表面活动性的抗生素还能是蛋白质变性,导致酶类变性而使细菌死亡。

(三)、抗生素作用的选择性抗生素作用具有选择性,这是抗生素作用的重要特点。

3.抗生素剂量的表示方法:抗生素的使用剂量都以效价单位来表示。

分为毫升效价和毫克效价。

当时,国际统一规定凡能完全抑制50ml肉汤培养基中生长的金黄色葡萄球菌标准菌株的最小青霉素浓度为一个青霉素效价单位。

青霉素G钠盐的毫克单位是1667u/mg.链霉素碱的毫克单位是1000u/mg.其他抗生素的游离碱或游离酸均为1000u/mg.1944年10月,国际卫生组织决定采用结晶青霉素G钠盐作为国际标准,称为“国际单位”。

抗生素分类方法简介抗生素是一类能够杀死或抑制细菌生长的药物,广泛被用于治疗细菌感染。

根据抗生素的不同特点和作用机制,我们可以将其分为以下几类。

1. 抗菌谱分类根据抗生素对不同类型的细菌的杀灭或抑制能力进行分类,抗菌谱可以分为以下几类:- 广谱抗生素:具有广泛的抗菌谱,可以同时抑制多种细菌的生长,如头孢菌素、四环素等。

- 狭谱抗生素:只对某些特定类型的细菌有效,对其他细菌无抑制或杀灭作用,如青霉素仅对革兰氏阳性菌有效。

- 特定谱抗生素:只对某种具体类型的细菌有效,如抗结核药物对结核分枝杆菌有效。

2. 作用机制分类抗生素的作用机制不同,以下是几种常见的抗生素作用机制分类:- 细胞壁抑制剂:如β-内酰胺类抗生素,通过抑制细菌细胞壁的合成而起到杀菌作用。

- 细胞膜抑制剂:如多粘菌素类抗生素,通过破坏细菌细胞膜的完整性而导致细菌死亡。

- 核酸代谢抑制剂:如利福霉素,通过抑制细菌核酸的合成来杀灭细菌。

- 蛋白质合成抑制剂:如四环素,通过抑制细菌蛋白质的合成而起到抑菌作用。

3. 抗生素耐药性分类随着抗生素的广泛使用,细菌耐药性问题日益突出。

根据细菌对抗生素的敏感性水平不同,我们可以将抗生素的耐药性分为以下几类:- 敏感:细菌对抗生素非常敏感,能够有效杀死或抑制。

- 中度耐药:细菌对抗生素的敏感性降低,需使用高浓度才能达到抑制或杀菌作用。

- 高度耐药:细菌对抗生素高度耐药,常规浓度无法起到抑制或杀菌作用。

- 超级细菌:细菌耐药性极强,对多种抗生素均有耐药。

4. 给药途径分类根据抗生素的给药途径的不同,可以将其分为以下几类:- 口服给药:抗生素经口服后进入消化道,被吸收后进入血液起到治疗作用。

- 静脉给药:抗生素通过静脉注射或静脉滴注直接进入血液循环,迅速起到治疗作用。

- 局部给药:抗生素通过外用的方式直接作用于感染部位。

结论抗生素的分类是根据其抗菌谱、作用机制、耐药性和给药途径等特点进行的。

了解不同抗生素的分类有助于我们更好地理解和应用抗生素,合理地选择适合的抗生素进行治疗。

抗生素一. 定义抗生素:是指微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)产生的一种具有抑制或杀灭其他微生物作用的代谢产物。

天然抗生素:是指由微生物培养液中提取获得。

半合成抗生素:是指通过对天然抗生素化学结构进行改造得到的产品。

二. 分类1. 3 -内酰胺类(青霉素类、头孢菌素类)、大环内酯类、林可霉素类、氨基糖苷类、四环素类、氯霉素类及其他类抗生素、喹诺酮类、磺胺类、其他合成抗菌药青霉素类:青霉素、氨苄西林、阿莫西林、黄苄西林、美洛西林、头孢菌素类:第一代头孢菌素:头孢氨苄、头孢唑啉、头孢拉定、头孢羟氨苄、头孢丙烯第二代头孢菌素: 头孢呋辛、头孢尼西、头孢替安、头孢克洛第三代头孢菌素:头孢噻肟、头孢唑肟、头孢曲松、头孢地秦、头孢哌酮、头孢克肟、头孢他定、头孢地尼、头孢布烯、头孢泊肟酯、头孢他美美酯第四代头孢菌素: 头孢吡肟、头孢唑兰、头孢匹罗、头孢瑟利新型3 - 内酰胺类:头孢美唑、拉氧头孢、氨曲南、亚胺培南、美罗培南、舒巴坦、克拉维酸大环内酯类:红霉素、罗红霉素、克拉霉素、阿奇霉素林可霉素类:林可霉素、克林霉素氨基糖苷类:链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、大观霉素、小诺霉素、阿米卡星、奈替米星四环素类:四环素、土霉素、多西环素、米诺环素氯霉素类:氯霉素其他抗生素:万古霉素、多粘菌素喹诺酮类: 诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、洛美沙星、磺胺类:磺胺嘧啶、柳氮磺胺嘧啶硝基咪唑类:甲硝唑、替硝唑硝基呋喃类:呋喃妥因、呋喃唑酮三、抗菌机制青霉素类:阻碍细菌细胞壁的合成大环内酯类:抑制细菌蛋白质的合成多粘菌素类: 影响细菌胞浆膜的通透性氨基糖苷类:抑制蛋白质合成或造成蛋白质合成紊乱,并能增加细菌细胞膜的通透性,使菌体内重要物质外漏而死亡,为静止期杀菌剂。

林可霉素类:抑制细菌蛋白质的合成四环素类:抑制细菌蛋白质的合成喹诺酮类:抑制DNA回旋酶,使细菌的DNA无法保持正常形态和功能,干扰DNA复制而起到杀菌作用磺胺类:可与氨甲苯酸竞争二氢叶酸合成酶,阻碍二氢叶酸的合成,最终导致细菌核酸合成障碍,从而产生抑菌作用。

抗生素知识

抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物。

它们通过抑制或杀死细菌的生长和繁殖来治疗感染。

以下是一些关于抗生素的基本知识:

1. 类型:抗生素可以分为不同的类别,如青霉素、头孢菌素、四环素、氨基糖苷类等。

每种类别的抗生素有不同的作用机制和对应的细菌覆盖范围。

2. 作用机制:抗生素可以通过多种途径杀死或抑制细菌的生长。

例如,青霉素类抗生素可以阻断细菌的细胞壁合成,使细菌在分裂时破裂。

四环素类抗生素则可以阻断细菌的蛋白质合成。

3. 细菌抗药性:细菌抗药性是指细菌对抗生素产生抵抗能力。

这是一个全球性问题,而细菌抗药性的发展部分归因于不正确或滥用抗生素的使用。

抗药性细菌可以通过多种机制来抵抗抗生素的作用,如改变细胞壁结构、产生酶以破坏抗生素等。

4. 使用注意事项:使用抗生素时需要注意以下几点:严格按照医生的指示使用,不要随意更改剂量或停药;完成完整的疗程,即使症状消失;不要分享或存储过期的抗生素;避免滥用抗生素,尽量预防感染以减少不必要的使用。

5. 副作用:抗生素可能会引起一些副作用,例如过敏反应、胃肠不适、黄疸等。

不同的抗生素可能会有不同的副作用。

如果出现副作用,应及时告知医生。

总之,抗生素是治疗细菌感染的重要药物,但正确使用抗生素以及预防细菌抗药性的发展是至关重要的。

在使用抗生素时,建议遵循医生的指示,并保持良好的个人卫生习惯。

抗生素的种类和作用机理一抗生素的定义:抗生素(英语:antibiotic)在定义上是一较广的概念,包括抗细菌药、抗真菌药(anti-fungal medication)以及对付其他微小病原之药物;但临床实务中,抗生素常常是指抗细菌药二抗生素的种类:由细菌、霉菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体不同的抗生素药物或其它活性的一类物质。

自1943年以来,青霉素应用于临床,现抗生素的种类已达几千种。

在临床上常用的亦有几百种。

其主要是从微生物的培养液中提取的或者用合成、半合成方法制造。

其分类有以下几种:(一)β-内酰胺类:青霉素类和头孢菌素类的分子结构中含有β-内酰胺环。

近年来又有较大发展,如硫酶素类(thienamycins)、单内酰环类(monobactams),β-内酰酶抑制剂(β-lactamadeinhibitors)、甲氧青霉素类(methoxypeniciuins)等。

(二)氨基糖苷类:包括链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、核糖霉素、小诺霉素、阿斯霉素等。

(三)四环素类:包括四环素、土霉素、金霉素及强力霉素等。

(四)氯霉素类:包括氯霉素、甲砜霉素等。

(五)大环内脂类:临床常用的有红霉素、白霉素、无味红霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、交沙霉素等、阿奇霉素。

(六)糖肽类抗生素:万古霉素、去甲万古霉素、替考拉宁,后者在抗菌活性、药代特性及安全性方面均优于前两者。

(七)喹诺酮类:包括诺氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、培氟沙星、加替沙星等。

(八)硝基咪唑类:包括甲硝唑、替硝唑、奥硝唑等。

(九)作用于G-菌的其它抗生素,如多粘菌素、磷霉素、卷霉素、环丝氨酸、利福平等。

(十)作用于G+细菌的其它抗生素,如林可霉素、氯林可霉素、杆菌肽等.(十一)抗真菌抗生素:分为棘白菌素类、多烯类、嘧啶类、作用于真菌细胞膜上麦角甾醇的抗真菌药物、烯丙胺类、氮唑类。

(十二)抗肿瘤抗生素:如丝裂霉素、放线菌素D、博莱霉素、阿霉素等。

其分类有以下几种:1)青霉素类包括普鲁卡因青霉素、长效青霉素、哌拉西林等2)头孢菌素类如先锋霉素Ⅵ、头孢克洛、头孢克肟、头孢哌酮、头孢呋辛、头孢曲松、头孢吡肟等。

近年来又有较大发展,如硫酶素类、单内酰环类,β-内酰酶抑制剂、甲氧青霉素类等。

3)碳烯青霉素类与内酰胺类如氟氧头孢钠等4)氨基糖甙类包括链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、核糖霉素、小诺霉素等。

5)四环素类包括四环素、土霉素、金霉素及强力霉素等。

6)氯霉素类包括氯霉素、甲砜霉素等。

7)大环内脂类临床常用的有红霉素、琥乙罗红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、交沙霉素等。

8)作用于G+细菌的其它抗生素如林可霉素、氯林可霉素、万古霉素、杆菌肽等。

9)作用于G-菌的其它抗生素,如多粘菌素、磷霉素、环丝氨酸、利福平等。

10)抗真菌抗生素如灰黄霉素。

11)抗肿瘤抗生素如丝裂霉素、放线菌素D、博莱霉素、阿霉素等。

12)具有免疫抑制作用的抗生素如环孢霉素。

目前,世界上生产的抗生素已达200多种,作为饲料添加剂的有60多种。

Swan(1968)将抗生素分为治疗用抗生素和饲料用抗生素两类。

这一划分主要是考虑人类的安全、药物的残留和交叉抗药性。

依其化学结构,抗生素可分为以下几类:1.多肽类此类抗生素吸收差、排泄快、无残留、毒性小、不易产生抗药性,不易与人用抗生素发生交叉耐药性。

属于此类抗生素的主要有杆菌肽锌、黏杆菌素、维吉尼亚霉素、硫肽霉素、持久霉素、恩拉霉素和阿伏霉素等。

2.四环素类四环素类抗生素是四环素、土霉素和金霉素等抗生素的总称,均由链霉菌发酵产生。

四环素类抗生素为广谱抗生素,对畜禽呼吸系统疾病和家畜的细菌性腹泻非常有效,连续低浓度投药有好的促生长效果,而且还能促进产蛋和增加泌乳量。

但因四环素类抗生素属人畜共用抗生素,易产生抗药性。

欧洲已禁止该类抗生素作为促生长抗生素应用,美国和日本仍在使用金霉素和土霉素季按盐,我国仍大量使用土霉素钙盐。