动画绘制与运动规律动画绘制与运动规律

- 格式:ppt

- 大小:6.63 MB

- 文档页数:40

动画片中的活动形象,不象其它影片那样,用胶片直接拍摄客观物体的运动,而是通过对客观物体运动的观察、分析、研究,用动画片的表现手法(主要是夸张、强调动作过中的某些方面),一张张地画出来,一格格地拍出来,然后连续放映,使之在银幕上活动起来的。

因此,动画片表现物体的运动规律既要以客观物体的运动规律为基础,但又有它自已的特点,而不是简单的模拟。

研究动画片表现物体的运动规律,首先要弄清时间、空间、张数、速度的概念及彼此之间的相互关系,从而掌握规律,处理好动画片中动作的节奏一、时间所谓“时间”,是指影片中物体(包括生物和非生物)在完成某一动作时所需的时间长度,这一动作所占胶片的长度(片格的多少)。

这一动作所需的时间长,其所占片格的数量就多;动作所需的时间短,其所占的片格数量就少。

由于动画片中的动作节奏比较快,镜头比较短(一部放映十分钟的动画片大约分切为100-200个镜头),因此在计算一个镜头或一个动作的时间(长度)时,要求更精确一些,除了以秒(呎)为单位外,往外还要以“格”为单位(1秒=24格,1呎=16格)。

动画片计算时间使用的工具是秒表。

在想好动作后,自己一面做动作,一面用秒表测时间;也可以一个人做动作,另一个人测时间。

对于有些无法做出的动作,如孙悟空在空中翻筋斗,雄鹰在高空翱翔或是大雪纷飞乌云翻滚等,往往用手势做些比拟动作,同时用秒表测时间,或根据自己的经验,用脑子默算的办法确定这类动作所需的时间。

对于有些自己不太熟悉的动作,也可以采取拍摄动作参考片的办法,把动作记录下来,然后计算这一动作在胶片上所占的长度(呎数、格数),确定所需的时间。

我们在实践中发现,完成同样的动作,动画片所占胶片的长度比故事片、记录片要略短一些。

例如,用胶片拍摄真人以正常速度走路,如果每步是14格,那么动画片往往只要拍12格,就可以造成真人每步用14格的速度走路的效果;如果动画片也用14格,在银幕上就会感到比真人每步用14格走路的速度要略慢一点。

动画专业动画运动规律课程标准动画作为一种艺术形式和创作方式,通过图像的变化和动态的呈现,可以给观众带来视觉上的享受和情感上的共鸣。

而动画的核心就是运动规律,它决定了图像的变化方式和节奏。

因此,在动画专业的课程设置中,动画运动规律课程是不可或缺的一部分。

一、课程简介动画运动规律课程旨在培养学生对于动画运动规律的敏感度和理解能力,使他们能有效地运用运动规律创造出丰富多样的动画效果。

本课程旨在通过理论和实践相结合的方式,让学生掌握基本的运动规律,并能运用这些规律创作出具有艺术性和表现力的动画作品。

二、课程内容1. 动画运动基础知识:介绍动画中的基本概念和术语,包括关键帧、补间动画、变速运动等,为后续学习打下基础。

2. 运动规律的探索:通过观察和分析真实的运动现象,了解不同物体的运动规律,包括自由落体、弹性碰撞、转动等。

3. 动画中的运动规律:深入研究动画中常见的运动规律,如匀速运动、变速运动、抛物线运动等,通过实例演示和讲解,让学生掌握这些规律的应用方法。

4. 运动路径的设计:介绍如何在动画中设计出符合逻辑和美感的运动路径,包括直线路径、曲线路径、弧线路径等。

5. 时间与运动的关系:探索时间在动画中的应用,如何通过调节帧率和时长来表现不同的运动效果。

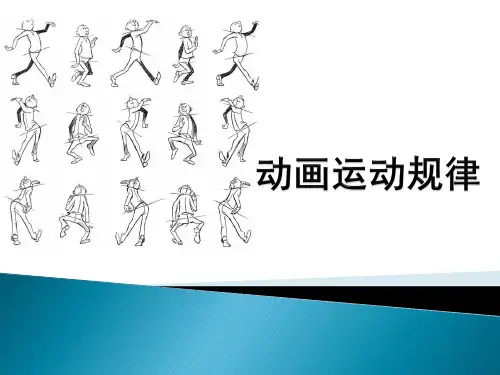

6. 角色动画的运动规律:分析角色动画中的运动规律,包括人物的走路、跑步、跳跃等动作的设计和表现。

7. 特殊效果的运动规律:介绍一些特殊效果的运动规律,如火焰的燃烧、水波的扩散等,探索如何通过运动规律表现出真实感和艺术效果。

三、课程教学方法1. 理论讲解:通过课堂讲解,向学生介绍动画运动规律的基本原理和相关知识。

2. 实例演示:通过展示一些经典的动画作品,分析其中的运动规律,让学生能够直观地理解和感受。

3. 实践操作:通过给学生布置作业和实验,让他们亲自动手尝试运用运动规律创作动画作品,提高实际操作能力。

4. 团队合作:鼓励学生通过团队合作的方式进行创作,培养他们的协作精神和创造力。

动画设计中的运动规律与节奏感动画设计是一门艺术形式,通过运用图像的变化和动态表现来传达信息和情感。

其中,运动规律和节奏感是两个重要的概念,它们对于创造出生动有趣的动画作品起到了至关重要的作用。

运动规律是指在动画中物体或角色的运动过程中所遵循的特定规则。

这些规律基于我们对于现实世界中物体运动的观察和理解,使得动画中的运动看起来更加真实和自然。

理解运动规律有助于设计师创造出更加逼真的动画作品。

速度和加速度是运动规律中的基础概念。

在动画中,物体或角色的速度可以通过逐帧的细微变化来表现。

例如,当一个角色从静止开始移动时,可以逐渐增加其速度的快慢,以模拟真实运动的变化。

加速度的概念可以用来表现一个物体或角色在开始运动或停止运动时的变化过程,使得动画更加流畅和真实。

重力是另一个重要的运动规律。

重力的作用使得物体往地面方向下落,这在动画中也是必须考虑的因素。

设计师可以通过改变物体的形状、角度和曲线来表现重力的影响,使得动画中的物体看起来更加真实地受到重力的作用。

运动的轨迹也是运动规律中需要考虑的因素。

物体或角色在空间中运动时,其轨迹可以是直线、曲线、抛物线等等。

设计师通过合理选择运动的轨迹,可以使得动画更加流畅、有趣,同时也能够传达出一定的情绪。

除了运动规律,节奏感也是动画设计中不可或缺的概念。

节奏感是指动画中的画面变换和动作之间的时间间隔,使得观众对动画的节奏和变化感到舒适和和谐。

设计师可以通过控制画面的变换速度和动作之间的间隔时间来营造不同的节奏感。

在动画设计中,节奏感的重要性体现在两个方面。

动画的画面需要与声音或音乐保持一定的节奏和步伐。

通过将画面和声音进行同步或反差的处理,可以创造出更加动感或搞笑的效果。

动画中动作和变化的间隔时间也需要合理设定,以使得观众可以准确地感知到物体或角色的运动和变化。

如果间隔时间过短,观众可能无法跟随并理解动画中的动作;而如果间隔时间过长,观众可能会感到无聊或不耐烦。

综上所述,动画设计中的运动规律和节奏感是创造出生动有趣的动画作品的关键要素。

动画运动规律概述动画是一种通过在连续的帧中呈现静态图像的方式来制作运动的视觉效果的艺术形式。

动画运动规律是指在动画中物体的运动规律和行为的演示。

了解动画运动规律对于设计和制作动画非常重要,可以使动画更加真实和生动。

基本运动规律在动画中,物体的基本运动规律包括匀速运动、加速运动和减速运动。

1. 匀速运动在匀速运动中,物体沿着一条直线或曲线以相等的速度运动。

匀速运动的特点是物体在每个相等间隔的时间内移动的距离相等。

匀速运动可以通过设置相同的帧间隔来实现。

2. 加速运动在加速运动中,物体在每个相等间隔的时间内移动的距离逐渐增加。

加速运动可以通过逐渐减少帧间隔或逐渐增加每个帧之间的距离来实现。

3. 减速运动在减速运动中,物体在每个相等间隔的时间内移动的距离逐渐减少。

减速运动可以通过逐渐增加帧间隔或逐渐减少每个帧之间的距离来实现。

弹跳效果弹跳效果是常见的动画效果之一,它模拟了物体在受到重力的作用下跳动的行为。

物体受力分析在弹跳效果中,物体受到重力和弹力的作用。

重力使物体向下运动,而弹力使物体反弹回弹跳的高度。

运动规律弹跳效果的运动规律可以用以下步骤来描述:1.物体下落阶段:物体受到重力作用向下加速运动,速度逐渐增加。

2.着地阶段:物体碰撞到地面,受到弹力作用,速度反向,逐渐减小。

3.上升阶段:物体向上运动,速度逐渐减小,直到停止。

实现方法为了实现弹跳效果,可以通过调整每个帧之间的距离和帧间隔来模拟物体的运动。

轨迹运动轨迹运动是指物体在动画中按照特定轨迹进行运动,如直线运动、曲线运动等。

直线运动直线运动是最简单的轨迹运动形式之一。

物体沿着一条直线运动,可以是水平或垂直方向。

要实现直线运动,可以通过依次调整物体在每个帧之间的位置来模拟。

曲线运动曲线运动是一种更为复杂的轨迹运动形式。

物体沿着曲线运动,可以是二次曲线、三次曲线或其他曲线。

要实现曲线运动,可以使用贝塞尔曲线或其他曲线算法来计算物体在每个帧之间的位置。

动画艺术相关基础——运动规律无论你是做2D、3D,或者是做Flash动画,动画的本质是理解运动规律,掌握了运动规律,再简单的物体也会表现出生命,希望我们的教程能够从本质上理解动画。

动画片中的活动形象,不象其它影片那样,用胶片直接拍摄客观物体的运动,而是通过对客观物体运动的观察、分析、研究,用动画片的表现手法(主要是夸张、强调动作过中的某些方面),一张张地画出来,一格格地拍出来,然后连续放映,使之在银幕上活动起来的。

因此,动画片表现物体的运动规律既要以客观物体的运动规律为基础,但又有它自已的特点,而不是简单的模拟。

研究动画片表现物体的运动规律,首先要弄清时间、空间、张数、速度的概念及彼此之间的相互关系,从而掌握规律,处理好动画片中动作的节奏一、时间所谓“时间”,是指影片中物体(包括生物和非生物)在完成某一动作时所需的时间长度,这一动作所占胶片的长度(片格的多少)。

这一动作所需的时间长,其所占片格的数量就多;动作所需的时间短,其所占的片格数量就少。

由于动画片中的动作节奏比较快,镜头比较短(一部放映十分钟的动画片大约分切为100-200个镜头),因此在计算一个镜头或一个动作的时间(长度)时,要求更精确一些,除了以秒(呎)为单位外,往外还要以“格”为单位(1秒=24格,1呎=16格)。

动画片计算时间使用的工具是秒表。

在想好动作后,自己一面做动作,一面用秒表测时间;也可以一个人做动作,另一个人测时间。

对于有些无法做出的动作,如孙悟空在空中翻筋斗,雄鹰在高空翱翔或是大雪纷飞乌云翻滚等,往往用手势做些比拟动作,同时用秒表测时间,或根据自己的经验,用脑子默算的办法确定这类动作所需的时间。

对于有些自己不太熟悉的动作,也可以采取拍摄动作参考片的办法,把动作记录下来,然后计算这一动作在胶片上所占的长度(呎数、格数),确定所需的时间。

我们在实践中发现,完成同样的动作,动画片所占胶片的长度比故事片、记录片要略短一些。

例如,用胶片拍摄真人以正常速度走路,如果每步是14格,那么动画片往往只要拍12格,就可以造成真人每步用14格的速度走路的效果;如果动画片也用14格,在银幕上就会感到比真人每步用14格走路的速度要略慢一点。

动画师工作手册运动规律+动作分解动画师工作手册:运动规律+动作分解动画作为一种兼具艺术性和科技性的创作形式,离不开准确把握运动规律和动作分解的能力。

本文将为动画师提供一份工作手册,详细介绍运动规律以及动作分解的要点,帮助你在创作过程中提高表现力和专业度。

一、运动规律运动规律是指物体在运动过程中所遵循的物理规律和动力学原理。

掌握运动规律对于动画师来说至关重要,它能够帮助你实现更加真实、流畅的动画效果。

以下是几个常见的运动规律:1. 惯性:物体在没有外力作用时会保持静止或匀速直线运动的状态。

在动画中,通过模拟惯性可以让角色的动作更加自然,增加真实感。

2. 加速度:物体的速度随时间的变化率。

在动画中,可以适当调整加速度来营造不同的动作效果,如慢动作或快速运动。

3. 重力:万有引力使物体向下运动,并具有向下的加速度。

在动画中,合理地表现角色受到重力的影响,比如踢腿时身体的倾斜、跳跃时的上升和下落等。

4. 弹性:物体受到外力作用后会发生形变并产生反作用力。

在动画中,通过表现物体的弹性可以增加角色动作的变化和生动感,比如弹跳球的形变和反弹。

二、动作分解动作分解是指将一个完整的动作分解成一系列简单的关键帧,每一帧都能准确地表达出角色的运动状态。

以下是动作分解的步骤和技巧:1. 角色分解:首先将角色的身体各部分进行分解,比如头部、胳膊、腿部等。

对于每个部分,需要将其分解成更小的部分,如头部可以分解为头发、眼睛、嘴巴等。

2. 关键帧设定:确定每个动作的关键帧,关键帧通常是表现动作最为明显和重要的帧。

在设定关键帧时,需要充分考虑角色的姿势、表情和运动轨迹等要素。

3. 补间动画:在关键帧之间进行补间动画,使用中间帧来表示角色的过渡状态。

补间动画需要注意角色的流畅性和自然性,确保每一帧都不会出现突变或不和谐的过渡。

4. 定格动画:将分解后的动作进行定格动画,即逐帧绘制每一帧。

在定格动画过程中,要保持角色的整体形态和动作风格的一致,确保每一帧都符合运动规律和真实感。

第一章1.1决定动画运动形态的基本元素运动规律基本原理动画表现的运动形态特性:动作的连贯性和时间,速度的节奏快慢。

影响动画运动状态的,画面形象和时间节奏。

单位:格拍数:每张画面所拍摄的格数。

1格画面拍1桢:1拍1。

1格画面拍2桢:1拍2。

张数:动画中所绘制的动画画面的数量,通俗的说,就是画了多少张连贯的画面来表现运动,动作。

距离:动画中连续2张相邻动作画面间的位置移动的跨度。

在画面间的距离相同,拍数相同的情况下,所画的张数越少,该运动所用的格数也就越少,速度越快。

在画面间的距离相同,张数相同的情况下,拍数越少,该运动所用的格数也就越少,速度越快。

在拍数相同,张数也相同的情况下,该运动的总体格数也就被确定下来,这时候画面间所跨越的距离越大,速度越快。

1.2加减速度与力的原理1.2.1牛顿的运动定律-力的概念在动画创作中,我们运用加减速度的方法来表现时间速度的变化,从而体现物体内在的力的关系。

在动画中通过动作运动,体现主体的内在意志,情绪,本能,通过对运动时间节奏的安排,也就是加减速度的安排来表现这些力的关系。

1.2.2力的作用重力,摩擦力,弹性的作用力与反作用力,惯性,主观心理作用1.3动作基础1.3.1运动途径自然界不存在绝对的直线。

1.3.2原画,摄影表和层原画:动作过程中的关键张,是动作过程中的旗帜和转折点。

原画张数并不多,而是在有限的原画里,每一张都很到位,恰到好处的表现了该动作的要点。

填写摄影表应该是与画原画同时进行。

1.3.3循环循环是动画中的表现技巧,用有限的几张动画来表现即便是长时间的动作重复,表现持续性现象的运动。

A.方向性循环:单向循环,运动具有明显的方向性。

至少要有3个位置点。

B.往复式循环C.派生循环:从一套基本循环中的某一点分支出另一套小循环。

1.4曲线运动与追随重叠运动曲线运动是动画片绘制工作中经常运用的一种运动规律,它能使人物,动物的动作以及自然形态的运动产生柔和,圆滑,优美的韵律感,并能帮助我们表现各种细长。

动画师工作手册一、概述动画作为一种充满魔力的艺术形式,一直以来都深受人们喜爱。

而在动画的创作过程中,运动规律和动作分解是至关重要的概念。

本文将深入探讨这两个主题,从简单到复杂地介绍动画师在工作中如何运用这些规律和技术。

二、运动规律的重要性让我们来了解一下运动规律的重要性。

运动规律指的是各种物体在不同环境下的运动方式和轨迹规律。

在动画创作中,要想让角色动作自然流畅,就必须要深刻理解和运用运动规律。

当一个角色做出挥手的动作时,手臂的运动轨迹应该符合物理规律,否则就会显得生硬和不自然。

三、动作分解的应用我们来讨论一下动作分解的应用。

动作分解是指将一个复杂的动作分解为若干个简单的步骤,以便更好地捕捉和描绘角色的动态变化。

在动画创作中,动作分解可以帮助动画师更好地把握角色的表情和动作变化,从而让角色形象更加生动和丰富。

四、如何理解运动规律和动作分解为了更好地理解运动规律和动作分解,我们可以从生活中的例子入手。

当一个人走路时,身体的各个部位都会按照一定的规律来运动,而这些规律恰好可以被动作分解的方式来呈现。

通过观察和分解这些日常动作,我们可以更深入地理解运动规律和动作分解在动画创作中的应用。

五、个人观点和理解作为一名动画师,我个人认为深入理解和运用运动规律和动作分解是非常重要的。

这不仅可以帮助我们创作出更加生动和自然的角色形象,还可以提升我们的动画技术水平。

我会不断努力学习和实践,以便更好地运用这些概念。

六、总结运动规律和动作分解是动画师工作中的重要概念。

深入理解和运用这些概念,可以帮助我们创作出更加优秀的作品,也可以提升我们的动画技术水平。

我希望通过本文的介绍,你能对这两个主题有一个更深入的理解,并在今后的动画创作中加以运用。

一、运动规律的丰富性除了简单的物体运动规律外,动画师还需要了解各种不同环境下的运动规律和特性。

水中的物体运动和空气中的物体运动就有着不同的规律。

水中的物体会受到浮力和阻力的影响,而空气中的物体则会受到空气阻力和引力的影响。

动画运动规律与技法实例动画是一种通过图像的连续播放来产生运动效果的艺术形式。

在动画中,运动规律和技法起着至关重要的作用,它们决定了动画画面的真实感和流畅度。

下面将从不同角度介绍动画的运动规律和技法,并通过实例进行说明。

首先是运动规律方面。

动画中的物体运动遵循着自然界的物理规律,例如重力、惯性等。

在表现物体下落时,可以通过逐帧绘制的方式,让物体的速度逐渐加快,同时高度逐渐减小,以营造出真实的下落效果。

此外,物体的运动轨迹也需要符合自然规律,比如抛物线运动、直线运动等。

通过合理运用这些运动规律,可以使动画更加逼真。

其次是技法方面。

动画中的技法有很多种,其中最常用的是关键帧动画。

关键帧动画是指在关键的帧上确定物体的位置、姿态等关键信息,然后由计算机系统自动生成中间帧。

这种技法能够大大提高制作效率,并使动画更加流畅。

另外,还有补间动画、变形动画等技法,它们能够使物体在动画中产生形状、颜色等的变化,增加动画的趣味性和表现力。

举个例子来说,当我们制作一个人物行走的动画时,可以先确定关键帧,即人物在起始位置和终止位置的姿势。

然后,通过计算机系统自动生成中间帧,使人物在行走过程中的姿势和步伐更加自然。

同时,还可以运用补间动画技法,使人物的头、手臂等部位产生细微的变化,增加动画的细节和生动性。

除了运动规律和技法,动画中还需要考虑角色的情感表达。

通过细腻的动作、表情等,可以使角色更加生动有趣,让观众更容易产生共鸣。

例如,在一个悲伤的场景中,可以通过人物的肢体语言、面部表情等来表达内心的痛苦,增强观众的情感共鸣。

动画的运动规律和技法对于提高动画的真实感和流畅度至关重要。

通过合理运用运动规律和技法,并注重角色的情感表达,可以创作出富有情感、生动有趣的动画作品。

让我们一起用文字来描绘出动画的魅力,让读者仿佛是真人在叙述,享受动画艺术的魅力。

动画运动规律设计说明

动画运动是电影、电视、游戏、视频等艺术形式中最为重要的一环,它能够让观众以更加直观的方式感受到故事情节、人物性格以及叙事技巧等,从而让观众更加真实地感受到作品的内容。

动画运动规律是指让动画运动更加自然、有规律、流畅、精彩的一种规则,它是动画设计师们完成动画运动的基础。

首先,动画运动规律的基础是绘制出动画的基本形状和运动的基本轨迹,这样可以把动画运动路径分解成更加精细的步骤,而每一步步骤都可以更加精细地控制动画运动。

其次,动画运动规律要去把握动画运动的时间和力度,这样可以让动画运动更加自然、流畅。

例如,如果动画人物要跳跃,那么动画设计师需要把握动画人物的跳跃的动作,包括起跳、上升、下落和降落,以及跳跃的力度和时间,这样才能表现出动画人物跳跃的自然状态。

此外,动画运动的规律还需要根据不同的场景来进行调整,例如在动画中表现激烈的物理运动,这就要求动画设计师要把握动画运动的力度和时间,让动画运动更加有节奏感,更加生动活泼。

而在表现出动画中的柔和物理运动时,动画设计师则要把握动画的力度和时间,让动画运动更加轻柔、更加柔和,以达到表现出柔和运动的效果。

总之,动画运动规律是动画设计师完成动画运动的基础,它需要把握动画基本形状和运动轨迹,控制动画运动的力度和

时间,以及根据不同场景进行调整,让动画运动更加自然、有规律、流畅、精彩,从而让观众更加真实地感受到作品的内容。

动画运动的二十条规律在动画创作过程中,动画运动是不可或缺的元素之一。

准确的动画运动可以让角色形象更加生动活泼,让观众更好地理解故事情节。

然而,要想做到准确的动画运动并不容易,需要遵循一些规律与技巧。

本文将介绍动画运动的二十条规律,以帮助动画创作者们提升其作品的质量。

1. 自然运动:动画人物的运动应符合真实世界的物理规律,例如重力和惯性。

2. 溯源动作:动画的运动应该源自人物的内心动机和对情感的表达,因此动画创作者需要深入理解角色的个性和情感。

3. 黑暗时刻:运动的黑暗时刻可以帮助突出角色的亮点,例如在角色动作的高潮部分运用恢复时间。

4. 反向动作:反向运动是一种快速的、意外的运动,可以带来更好的戏剧效果。

5. 周期性运动:在一定周期内重复的运动会给人以和谐的感觉,可以运用到人物的行走、呼吸等方面。

6. 加速和减速:运动的加速和减速可以使动画更有真实感,更加具有生命力。

7. 夸张运动:适当的夸张运动可以增加动画的趣味性和表现力,但也要注意不要过度夸张。

8. 重心变化:人物运动时,其重心会随之变化,动画创作者需要根据情节需要恰当地表现这种变化。

9. 自由变形:在一些搞笑场景中,为了增加趣味性,可以适当地运用自由变形的形式来表现人物的运动。

10. 角色互动:人物之间的互动运动需要精确的时间掌握和配合,以确保互动的表现流畅自然。

11. 背景运动:背景运动可以增强动画的真实感,例如人物行走时,背景可以呈现出相应的运动。

12. 层次感:不同层次的运动可以增加动画的层次感,例如前景、中景和背景的运动速度差异。

13. 轨迹:细致准确地绘制角色的轨迹可以让动画更加自然流畅。

14. 姿势的连贯性:保持角色在不同帧之间姿势的连贯性,可以避免动画的突兀和不和谐。

15. 动态反馈:运动中的动画要有一定的反馈,例如在人物行走时,头发和衣物会随之摆动。

16. 体型变化:角色在运动时,其体型会发生一定的变化,动画创作者需要准确地表现这种变化。