第一章 教育1(教育的本质、教育与人的发展)

- 格式:ppt

- 大小:4.72 MB

- 文档页数:67

第一章教育及其本质教育是什么?这是教育学所要研究的一个重要的理论课题,也是教育工作者必须明确的问题。

第一节教育的产生与发展一、教育的起源教育的起源问题,是教育基本理论所关注的重要课题之一。

迄今为止,对于这一问题的研究,主要有三种代表性的观点。

(一)生物起源论人类教育起源于动物界中各类动物的生存本能活动................................。

.教育是一种生物现象,教育活动是按生物学规律进行的本能传授活动。

.....................教育活动不仅存在于人类社会.............之中,而且存在于人类社会生活之外,不仅是人类社会所特有,而且早就存在..................................于人类产生之前的动物界了。

.............主要代表人物有法国的勒图尔诺、英国的沛西·能。

法国社会学家、哲学家勒图尔诺在其所著的《各种人种的教育演化》:他把老动物对小动物的爱护照顾都说成是一种教育。

认为人类教育是承受动物教育活动基础上的改善与发展。

他还把生物生存竞争的本能,说成是教育的起源和存在的基础。

动物为了自己的物质的保存与发展,出自一个“自然和自发”的本能,要把自己的“知识”和“技能”传授给小的动物。

若取得一些新的倾向,通常只要让年幼动物反复地练习并恰当地利用奖励也就够了。

英国的沛西·能在其所著的《教育原理》说:教育从它的起源来说,是一个生物学的过程,不仅一切人类社会——不管这个——有教育,甚至高等动物中间,也有低级形式的教育。

我所以把教育称之为生物学的过程,意思就是说,教育是与种族需要相适应的种族生活的天生的而不是获得的表现形式;教育既无待周密的考虑供它产生,也无需科学予以指导,它是扎根于本能的不可避免的行为。

生物起源说的依据:观察动物生活状态——比较研究——发现动物本能式求生技能学习——提出教育是一种生物现象——教育是本能的活动。

第一章教育与教育学【教学目的】1、掌握教育的历史发展特征与教育学的历史发展。

2、理解教育的本质与属性。

3、了解教育的起源与历史学的研究对象。

【教学方法】1、讲授法。

2、讨论法【课时】2课时【教学过程】第一节教育的本质一、教育的本质人类的“教育”中是一种具体、实在的活动,各种教育活动都是在特定的时间与空间下进行的。

由于教育所展开的教育活动所处的特定的、具体的文化背景的不同,因而对“教育”有不同的理解。

(一)东方的理解在东方文化观下的“教育”由“教”与“育”结合而成。

甲骨文中已有“教”出现;“教”字的小篆为:左上为“爻”(卦),取自《易经》,此“双五交”示天地,即此代表《易经》等传统的人类文化经典;左下为“子”,示儿童青少年,代表受教育者;右上为“卜”,示教鞭,象征教育的权威与严肃;右下为“手”,与上结合表示组织教学活动,代表施教者。

又一说认为右部止下结合表示手执棒指天地,象征巫师等到教育者的施教形态。

“育”篆体为:。

此字为上下结构,上部“”,示母体、女性的身体,代表施教者;下部示逆子,代表受教者。

正如《说文解字》中说“育,养子使用使作善也。

”“育”被理解为对学生(逆子)的肉体、情感之人格熏陶、品格感化。

“教”与“育”二字合成“教育”一词不达意,在我国最早见《孟子尽心上》:仰不愧于天,俯不作于人,一乐也;父母俱在,兄弟无故,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。

但在古汉语中,多以“教”或“学”(古代汉语中教育与学相通,少用“育”字,即教,学学半——教的一半就是学)表示整个教育活动,少用“育”字。

因此对“教”的理解就自然代表了对整个教育的理解,即教育就是施教者有组织、有纪律地对受教育者授以文化知识技能体系。

上面“教”的表层分析可以得出“教”有三个深层的意义:1、东方文化已认识到教育是教师与学生的双边活动,但更重视教师在教育中的主导甚至支配作用的特点。

2、“教”字左部的内涵表示东方教育重视对儿童青少年进行外部的系统文化经典教育,含有“学而知之”的朴素唯观。

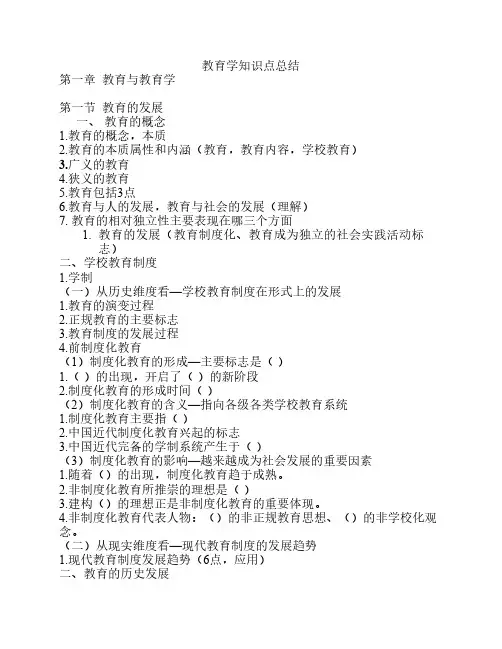

教育学知识点总结第一章教育与教育学第一节教育的发展一、教育的概念1.教育的概念,本质2.教育的本质属性和内涵(教育,教育内容,学校教育)3.广义的教育4.狭义的教育5.教育包括3点6.教育与人的发展,教育与社会的发展(理解)7. 教育的相对独立性主要表现在哪三个方面1. 教育的发展(教育制度化、教育成为独立的社会实践活动标志)二、学校教育制度1.学制(一)从历史维度看—学校教育制度在形式上的发展1.教育的演变过程2.正规教育的主要标志3.教育制度的发展过程4.前制度化教育(1)制度化教育的形成—主要标志是()1.()的出现,开启了()的新阶段2.制度化教育的形成时间()(2)制度化教育的含义—指向各级各类学校教育系统1.制度化教育主要指()2.中国近代制度化教育兴起的标志3.中国近代完备的学制系统产生于()(3)制度化教育的影响—越来越成为社会发展的重要因素1.随着()的出现,制度化教育趋于成熟。

2.非制度化教育所推崇的理想是()3.建构()的理想正是非制度化教育的重要体现。

4.非制度化教育代表人物:()的非正规教育思想、()的非学校化观念。

(二)从现实维度看—现代教育制度的发展趋势1.现代教育制度发展趋势(6点,应用)二、教育的历史发展(二)教育的过程1.古代教育(1)古代东方国家的学校教育形态1.我国学校教育始于()初期。

()是教育从社会生活中独立、分化出来的一大标志。

( )是奴隶社会里经济发展、政治发展和文化发展的综合产物。

2. a.中国早在4000多年前的(),就有了学校教育的形态。

“夏曰校、殷曰序、周曰庠,学则三代共之,皆以明人伦。

”b. ( )以后,学校教育制度已经发展到( )的形式,建立了典型的政教合一的官学体系,形成了( )即:( )(古代德育)、( )、( )、( )、(( )、( ))(小艺)。

比较:孔子六艺( )c. 到了春秋战国时期,官学衰微,私学大兴,( )两家的私学成为当时的显学。

第一章教育与教育学第一节教育及其产生与发展一、教育概述(一)教育的概念教育是人类有目的地培养人的一种社会活动,是传承文化、传递生产与社会生活经验的一种途径。

“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》的“得天下英才而教育之,三乐也”。

广义的教育,指有目的地增进人的知识与技能、发展人的智力与体力、影响人的思想观念的活动,包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育指学校教育,是教育者按照一定的社会要求,根据受教育者的身心发展规律,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使其朝着所期望的方向发展变化的活动。

学校教育是社会发展到一定阶段的产物,其产生的基本条件是:社会生产水乎提高,脑力劳动与体力劳动逐步分离,文字的产生和知识的记载与整理达到了一定的程度,国家机器产生。

(二)教育的属性1.教育的本质属性教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的本质属性。

教育要解决的特殊矛盾是受教育者个体与社会之间的矛盾,这也是教育的质的规定性。

如果失去了这一质的规定性,那就不能称之为教育了。

有的人把阶级性看作是教育的本质,也有人把生产性看作是教育的本质,这些都是偏颇的认识。

2.教育的社会属性(1)永恒性。

教育是人类所特有的社会现象,只要人类社会存在,就存在着教育。

(2)历史性。

在不同的社会或同一社会的不同历史阶段,教育的性质、目的、内容等各不相同,不同时期的教育有其不同的历史形态、特征。

(3)继承性。

教育的继承性是指不同历史时期的教育都前后相继,后一时期教育是对前一时期教育的继承与发展。

(4)长期性。

“十年树木,百年树人。

”教育的长期性是指无论从一个教育活动的完成,还是一个个体的教育生长,其时间周期都比较长。

(5)相对独立性。

教育受一定社会的政治经济等因素的制约,但作为一种培养人的社会活动,教育有其自身的规律,具有相对独立性。

此外,教育的相对独立性还表现在特定的教育形态不一定跟其当时的社会形态保持一致,而存在教育超前或滞后的现象。

教育学大纲《教育学概论》是教育理论体系中紧密结合现实的一门基础学科,是研究作为培养人的这种社会现象及其规律的一门科学。

具有科学性、思想性、应用性、艺术性等特点。

本课程是教师从业的一门必修基础公共课程。

学习本课程有助于教师树立正确的教育思想,认识教育的基本规律,掌握一定的教育教学技能,明确办学育人的社会主义方向,使教师更好地从事教育教学工作。

该教材共计十一章内容,主要包括内容:教育的本质、教育基本规律、教育目的、教育制度与学校管理、教师与学生、班主任工作、课程、教学、教育测量与评价、教育科学研究方法、名人名著教育思想等十一个方面。

学习本课程的主要目的在于,在于大家熟悉教育的基本规律和中小学的办学规律,树立正确的教育思想,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持社会主义的办学方向;提高运用马克思主义基本观点、方法和教育基本理论知识去分析、研究、指导中小学教育工作和教育改革的能力,从而增强教育教学的目的性。

绪论Ⅰ、学习目的和要求通过绪论的学习,着重掌握教育学的研究对象;教育学的产生和发展的三个阶段;教育学与教育科学;学习教育学的意义和方法。

在学习过程中,应理论联系实际,深刻理解。

Ⅱ、课程内容一、教育学的研究对象和范围(一)教育学的研究对象教育学的对象问题一直是教育理论界探讨的问题,在多年的研究中,关于教育学的对象问题主要形成了如下主要观点:一、教育学的研究对象是教育现象二、教育学的研究对象是教育实事三、教育学的研究对象是教育规律四、教育学的研究对象是教育问题五、教育学的研究对象就是教育六、教育学的研究对象是教育存在七、教育学的对象是指教育学科群的对象,也即说是教育学是指教育学科群的整体,是教育学科群的总称。

教育学是通过研究教育现象来揭示教育规律的科学,是教育科学体系中的一门基础学科。

教育学研究的任务就是通过对教育现象的研究,来探索和揭示教育的客观规律,从而为教育实践活动提供科学理论依据。

但是,研究现象不是教育学的目的,真正的目的在于透过现象认识教育本质。

第一章教育的本质本章共分三节,主要明确了两个问题:什么是教育与教育是什么。

第一节教育的涵义一、“教育”词源二、教育的界定广义:凡是以教与学为活动形式,有意识地促进人身心发展的活动,都是教育。

狭义,是教育者有目的、有计划,有组织地对受教育者施加影响,促使其身心得到发展的活动。

主要指学校教育,但并不限于学校教育,还包括函授教育等。

对教育的基本涵义的理解教育作为人类社会实践活动形式中的一种,其特殊的种类差别是进行人的培养,教育活动是借助人类文化传递的形式为社会培养所需要的人才。

教育有广义和狭义之分,广义的教育是自人类产生以来就产生的教育,广泛的说,凡是有目的地增进人的知识技能,影响人的思想品德的活动,不管是有组织的、系统的或零碎的,都是教育。

狭义的教育是人类社会发展到一定历史阶段的产物,专门指学校教育,其涵义是教育者根据一定社会的要求和年轻一代身心发展的规律,对受教育者所进行的一种有目的、有计划、有组织地传授知识技能,培养思想品德,发展智力和体力的活动,通过这种活动把受教育者培养成为一定社会服务的人。

一门学科的基本范畴是构成该学科内容的基本架构,是统领该学科各部分内容的经典成分,因而是每个学习者必须理解的。

三、教育的相关范畴辨析1.教育与教育学教育是一种活动,一种实践形态,可以从各种角度进行划分,如从纵向上有原始社会、古代社会、近代社会、现代社会和当代社会的教育活动。

而教育学从形式上看,是一种理论形态,是研究教育现象、揭示教育规律的一门学科。

2.教育科学与教育学科教育科学是以教育现象和教育规律为共同研究对象的各门教育学科的总称,是若干个教育学科构成的学科总体。

教育学科,广义的教育学科泛指我国学科分类中一级学科教育学所属的各类教育学研究领域,狭义的教育学科主要指师范和教育院校在进行教师教育中所开设的公共教育课。

3.教育现象与教育问题教育现象是以培养人为主体内容的社会实践活动的外在表现形式。

教育问题是当某种教育现象或教育行为成为人们关注的焦点,被人们广泛地议论、评说,甚至因其违反教育规律或社会发展规律阻碍了教育或人的身心发展而急需解决时,这种教育现象或教育行为就成了教育问题。

第一章教育与教育学第一节教育的认识1、教育的概念:指通过道德上可以接受的方式以有价值的内容善意地影响学生的活动。

广义的教育:通常是指一个或一群人以道德上可以接受的方式善意地对另一人或另一群人施加的积极的精神影响。

狭义的教育:特指学校教育,即教育者根据一定的社会或阶级的要求,有目的有计划有组织地对受教育者身心施加影响,把他们培养成为一定社会或阶级所需要的人的活动。

教育有时还专指“思想政治教育”。

2、教育的本质:培养人。

本质特征是培养人的社会活动。

3、教育的要素:五要素:教育者,学习者,教育内容,教育手段,教育环境四要素:教育者,学习者,教育内容,教育手段和方法三要素:教育者,学习着,教育影响4、教育的形态:教育的形态是指由教育的基本要素所构成的教育系统在不同时空背景下的变化形式,也是“教育”理念的历史实现。

(也叫教育的类型)5、教育的功能:教育功能是教育活动和系统对个体发展和社会发展所产生的各种影响和作用。

•区分教育功能与教育价值、教育目的:1)教育功能不是主观的期望而是客观的结果2)教育价值和教育目的是人们对“好”教育的一种期待,它反映了人们认为的“教育应该干什么”3)教育功能是一种实效,它反映了“应该干什么”的教育价值在教育实践中“实际干了什么”4)教育价值是教育的“应然”表现,教育功能是教育的“实然”表现,它是教育价值在教育实际中所释放出来的实际效果5)教育不仅具有客观性和必然性,而且还具有方向性和多方面性第二节教育的发展历史1、教育的起源:神话起源论、生物起源论、心理起源论、教育的劳动起源论、教育的生活起源论2、教育的历史发展过程:有了人类就有教育,教育与人类同始终。

从形式上看,教育经过了从非形式化教育到形式化教育再到制度化教育的过程。

形式化教育与非形式化教育相比具有如下特点:(1)教育主体确定;(2)教育对象相对稳定;(3)形成系列的文化传播活动,所传播的文化逐步规范化;(4)大抵有固定的活动场所和或多或少的设备;(5)由以上种种因素结合而形成独立的社会活动形态。

第一章教育的本质、起源和发展一、教育的本质:有目的的,培养人的社会实践活动二、教育的基本属性:育人性,目的性,社会性,实践性三、教育(概念)是教育者按照一定社会要求和人自身发展规律,有目的、有计划、有组织地促进人身心发展的社会实践活动。

四、教育的起源(1)生物起源论(法,利托尔诺)教育起源于人的动物本能(2)心理起源论(美,孟禄)教育起源于儿童对成年人无意识的模仿(3)劳动起源论(马克思主义者)教育起源于人类的生产劳动三、教育的发展——原始教育原始教育的形态和特点:口口相传内容:生产生活知识,原始宗教特征: 非独立性平等性落后性古代教育的形态和特点古代(奴隶社会)教育的形态和特点奴隶社会(东方)形式——“庠、序、校”“学在官府,学术官守”内容——“六艺”礼乐射御书数特征——独立性、阶级性古代(奴隶社会)教育的形态和特点奴隶社会(西方)形式——“斯巴达教育”“雅典教育”目的——使奴隶主的子弟学习一套管理国家、镇压奴隶与作战的本领。

内容——治人之术特点——独立性、阶级性“中央官学”六学二馆古代(封建社会)教育的形态和特点封建社会(东方)形式——中央官学、地方官学、私学(系统化)“六学二馆”内容——四书五经《大学》《中庸》《论语》《孟子》《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》目的——培养统治人才封建社会(西方)目的:培养维护统治的人才形式——“骑士教育”“教会教育”内容——骑士七技、(骑马,击剑,投枪,游泳,打猎,下棋,吟诗)三科四学(文法,修辞学,辩证法,算术,几何,天文,音乐)特征:独立性阶级性古代教育的特点:1.奴隶社会和封建社会的学校教育基本上是与生产劳动脱离的;(独立性)2.学校教育具有鲜明的阶级性,是统治阶级培养统治人才的场所;(阶级性)现代教育——资本主义社会的教育——社会主义社会的教育现代教育特点:先进性,民主性,开放性教育学(概念)是通过研究教育事实、教育价值基础之上的教育问题,揭示教育规律,提供教育规范,指导教育实践的一门学科。