关于索邦图书馆中的自然科学和哲学书籍的札记[167]

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

《西方哲学史》读书心得8篇《西方哲学史》读书心得1今天读西方哲学史,惊叹东西方哲学的相同,是偶然还是自然安排,还是演化的奇妙之处。

诗荷马史诗,和中国古诗,差不多生发于同个时代,还是中国文字的优美,境界。

在这个时代大家都喜欢写诗,为什么,抒发情感。

时代文明的发展,差不多是在同个起跑线,全球多个文明一起发展,竞争,当然当事人肯定不知道世界的各个地方有一样的文明,都在寻找一样的问题,写一样感人的诗,记录当时的情景。

水泰勒斯,说万物是由水做成的,万物所由之而生的东西,万物消灭后复归于它。

你看水的形态,天上下雨,流入大海,结冰,蒸发,云,遇到冷空气下雨,人需要水,植物,动物等都需要水,说明古人观察细微,总结经验,得到这个水是万物之源,中国也有上善若水之说。

只是没有追问水之终极。

还有说火是万物之源,火的形态,火的重要性,物质燃烧之后的灰烬,循环往复的过程,只是物质太单一了。

数毕达哥拉斯,说万物都是数,开创了数学,几何,科学之根基,有一个只能显示于理智而不能显示于感官的永恒世界,牛人。

不受时间,空间的影响,1+1=2三角形,这种只在我们思想理性里的数,也发展了演绎法,逻辑推理。

如果没有数,估计就没有了后来的科学。

土气火水恩培多克勒,确定世界是有土气火水这四种元素组成的,相互制约,平衡,中国也有金木水火土之说,他已经发现了空气的存在,他发现空气是一种独立的实体,证明这一点是由于观察到一个瓶子或者任何类似的器皿倒着放进水里的时候,水就不会进入瓶子里面去。

希腊雅典是个哲学的土壤,奴隶制和商业的发达,给这些哲学家,不用去耕种,就能过很好的生活,他们有充沛精力时间找寻神学的根本,万物的本源,我们看到的东西到底是什么构成的,到底有没有来世,如果有,怎么证明,看似很傻的问题,吃饱了没有事情做。

可是会有意外收获。

可能是我们现在说的生物学思维,自然生长。

商业的发达,也带来了财富,包容,更多的思想,汇总,有好的问题,解决办法,想法更条理,也更天马行空。

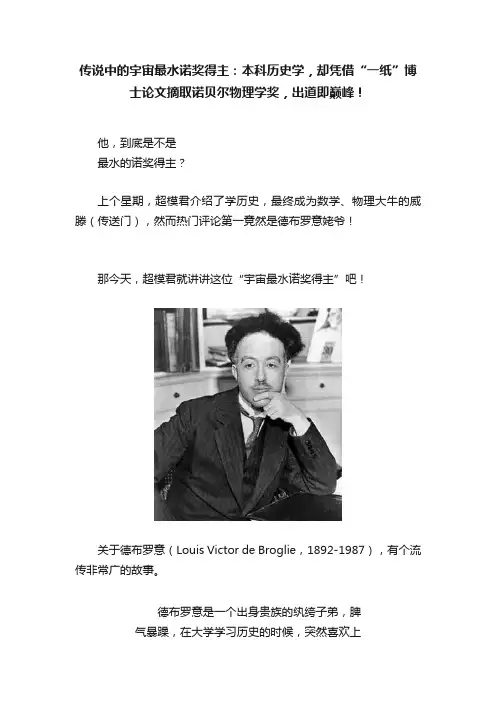

传说中的宇宙最水诺奖得主:本科历史学,却凭借“一纸”博士论文摘取诺贝尔物理学奖,出道即巅峰!他,到底是不是最水的诺奖得主?上个星期,超模君介绍了学历史,最终成为数学、物理大牛的威滕(传送门),然而热门评论第一竟然是德布罗意姥爷!那今天,超模君就讲讲这位“宇宙最水诺奖得主”吧!关于德布罗意(Louis Victor de Broglie,1892-1987),有个流传非常广的故事。

德布罗意是一个出身贵族的纨绔子弟,脾气暴躁,在大学学习历史的时候,突然喜欢上物理,然后拜师郎之万。

而在读博期间,德布罗意完全没把学习放在心上,毕业的时候为了能拿到博士学位,东拼西凑地完成了只有一页多纸的论文,而导师郎之万碍于德布罗意显赫的家庭背景,不敢明目张胆地批判德布罗意的论文,只好将它交给了顶顶大名的爱因斯坦。

不料,爱因斯坦却对德布罗意的论文大加赞叹,说它“揭开了大幕的一角”,后来,德布罗意简直是走了狗屎运,因此论文而获得了诺贝尔物理学奖。

不过,故事归故事,真实的德布罗意到底是怎样的?真的像谣传的那样毫无真才实学,只靠家庭背景吗?1892年,德布罗意出生在法国的名门望族,祖父曾担任法国总理,同时也是一位杰出的历史学家。

德布罗意家族在17世纪40年代就以功勋显赫于法国历史。

1742年,F.M.德布罗意被封为公爵,子孙世袭;其后,这个家庭为法国提供了至少一位总理、一位国会领袖、三员上将、一位外交部长、一位教育部长和两任驻英大使。

可幸的是,如此显赫的家庭学术氛围也是非常浓厚的,他家里有私人实验室、图书馆等,德布罗意从小就沉迷历史和文学(其实应该是各种书籍都有涉猎),希望长大后能够继承祖业。

于是,中学毕业后,德布罗意进入巴黎索邦大学学习历史,并于1910年获文学学士学位。

获得学士学位后,德布罗意又专攻了一年法律,后来又被科学哲学吸引,读了好多科学书籍,尤其是看完庞加莱的《科学的假设》和《科学的价值》之后,深受启发,再加上当时刚好听到作为第一届索尔维物理讨论会秘书的莫里斯谈到关于光、辐射、量子性质等问题的讨论,德布罗意突然发现物理十分有趣,决定转学物理。

《自然史》读书笔记今天,我读了布封的《自然史》以后,我认为自然界是神奇的,是奇妙的。

《自然史》里面讲述了人类史,地球史,动物史和矿物史等结合了丰富的事实材料,例如:人类史里面说了人类随着年龄的增长,自己的智力和模样会怎么样,还有人的触觉,神经,大脑各个地方的联系,还有人的品种,黑人,白人他们的皮肤可能是某种基因或者天气的气候变成的。

动物史,里面中说了种属变种,例如:驴,它体内的脑子,心,肠道,肝脏等气官都类似于是马的气官,好像从马退化的一样,还有很多像这样的类型的:山羊,如果一只公的山羊和一只符合的母羊就可以,和不符合的母羊就不可以。

自然界是神秘的,是奇妙的。

《自然史》读书笔记这个星期,我读了一本文学巨作《自然史》。

这本书有三册,分别是人类史﹑动物史﹑和植物史这三个部分。

《自然史》这篇著作的作者是18世纪法国的一位物理学家——布封。

他从大学毕业以后便一直从事博物馆的研究,花了整整40才写出了36册《自然史》。

在布封的笔下,小松鼠善良可爱,大象温和憨厚,鸽子夫妇相亲相爱……不仅如此,布封还把一个个小动物全都拟人化了,动物们赋有人类一切美好的品质,马像英勇的战士,不畏艰难地向前;狗像仆人一样忠心耿耿;啄木鸟像工人一样不分黑白地勤劳工作着。

当我读完这本书时,我感受到了作者文学的精髓,仿佛已经走进了这本书里,与书早已融为一体。

《自然史》令我百读不厌,书中的大自然是多么的美妙,可是如今人们砍伐树木,污染环境,生态已经受到了严重的威胁。

最后,我呼吁人们,一定要爱护大自然,让小动物们有一个美丽的生活空间。

《自然史》读书笔记224年前,一步描写动物史,人类史,植物史的著作问鼎文坛!带着丰富的情感和形象的语言散发出无与伦比的光芒,它是那样的令人无比向往,甚至比法布尔写的《昆虫记》还要略胜一筹!他就是法国博学家,作家布丰创作的《自然史》。

历时40年,耗尽了作者必生的心血,这部《自然史》被投入了太多太多无法衡量的东西了!虽然这部书出世时被大家否定,并遭到教会的围攻,但几百年还是有许多人支持这部煌煌巨制的!这本书综合了大量的事实材料,以科学的观察为基础,用形象的语言勾画出地球的,人类及其他生命的演变历史,的确是一部流传千古的佳作。

儿童哲学:让孩子用自己的眼睛看世界——《写给孩子的哲学启蒙书》读书笔记“为什么天上有星星?”“为什么海水那么蓝?”“为什么我喜欢的东西大人不喜欢?”这样的问题,相信我们每一个人在孩提时都问过。

那些在成人眼中稀松平常的现象,在孩子眼里充满了神秘感和奇思妙想。

而孩子对于世界的提问、质疑和思考,就是儿童哲学。

寒假期间,断断续续阅读了《写给孩子的哲学启蒙书》。

这套丛书是由法国资深童书作家联合索邦大学哲学教授和中学哲学教师精心打造的一套哲学思考书,通过一个个简单有趣的故事,阐释了梦想与现实、快乐与悲伤、专制与自由等重要的哲学命题。

有浅显的故事,深刻的哲理,开放的结论等等,阅读这本书将带领孩子们进行自由的思考。

接下来我分享几点阅读书后的感想。

一、什么是儿童哲学说起哲学,大家都会普遍地认为这是个很深奥的内容,大学生都很难搞明白。

然而,实际上,孩子从呱呱坠地开始,学习的欲望就非常的强烈。

他们用最新鲜的眼光来看这个世界,不加选择地吸收环境中的一切,眼睛的一边是问号,另一边是惊叹号。

他们不断地发问,他们要追求意义,可以一直地问下去。

他们孕育着哲学的种子,需要在适宜的土壤上发芽、生根、开花、结果。

他们本身就是儿童哲学。

儿童哲学就是逻辑,是质疑,是适应当地的文化,让孩子们在他们自己的文化中滋养和成长,是孩子们哲学思维的生成。

二、如何在教学中践行儿童哲学我是语文老师,而阅读与讨论对于儿童哲学思维发展有着莫大的意义。

其重要性在于将阅读与交流关联起来,用阅读来充实现实交流中遇到的问题,通过交流丰富对文本及身边事物的理解。

其本质在于直面问题,本真感受,用阅读文本来扩展老师和学生的经验,充实对问题的思考与探讨。

目的在于培养孩子提出问题的能力,培养审辩性思维critical thinking,培养有思考力的儿童。

因此,在以后的阅读教学中,也许我会适当结合孩子生活的情境,用情境和故事来启发孩子的理性思考,从感性到理性,逐步启发孩子哲学思维。

陈嘉映:自然哲学与实证科学自然哲学亚里士多德的《物理学》是自然哲学的典范著作,与柏拉图的《蒂迈欧篇》等对话一道,构成了自然哲学的源头。

近代科学在某种意义上是自然哲学的继承者,在这个意义上,人们自有道理把亚里士多德称作科学之父,物理学之父。

然而,对于希腊哲学-科学,近代科学既是继承人,又是颠覆者。

因此,我们必须强调,亚里士多德的《物理学》是自然哲学,不是近代意义上的物理学。

自然哲学是哲学,是哲学的一个分支,它具有哲学的种种特征而非科学的特征。

我们读亚里士多德的《物理学》,或希腊其他论自然的著作,从感觉上就发现它们和近代科学著作相差甚远,它们和当时的其它理论著作如政治学、形而上学比较接近,和后世黑格尔之类的自然哲学著作比较接近。

自然哲学并列有不同的体系,每一个体系更多地展现某个哲学家首创的总体解释,而不在于为这一学科的知识积累做出贡献。

亚里士多德的自然哲学里没有什么实验设计和实验结果,没有什么数据和数学公式。

你要读懂亚里士多德的物理学,就像你要读懂他的政治学或海德格尔的《存在与时间》一样,也许很费思量,但无需任何特殊学科的技术准备和专门的数学训练。

今天的物理学学生会想:没有数学还算什么物理学?前面的“经验与实验”一章里指出,自然哲学较多依赖一般经验与观察,而近代科学更多依赖借助仪器进行的观察和通过实验产生的事实。

亚里士多德关于植物、动物和物体运动等等的理论著作中,有对相关现象的独特观察,但在其基本理论部分,所据的通常无非是我们人人都有的经验、人人都知道的事例。

亚里士多德在这些著作中对这些众所周知的事情提供解释;科学,或本书所称的哲学-科学,在亚里士多德看来,就是要解释各个领域中的基本事物-现象的所以然。

我们还记得,希腊人用很多办法证明地是圆的,例如,船只远去的时候,桅杆并不是一点点变小,而是在不远的地方就沉入大海;月食的时候,月亏的形状是弧线而非直线;各地看到的恒星不同;在同一个日子里,不同纬度上插一根同样高度的木棍,影长不同;土和水的自然位置在下方,向下运动是它们的自然倾向,其结果是这些运动最后停止之处距地心等距。

书籍读书心得体会书籍读书心得体会1这次听刘宪华“主题阅读”的课让我大开眼界,领略了不同的授课方式。

下面我就我自己的感受,谈谈我的体会。

1、主题阅读明确了学习的目的,学生带着主题来阅读,激发了学习的兴趣。

主题阅读的心基础是学生的兴趣,有人说“兴趣是最好的老师”,只有自己喜欢的,才有可能广泛地去阅读。

学生只有明确了学习的主题,才能深入地去研究,才能通过阅读找到其中的快乐。

从小就培养学生的这种文化底蕴,其妙处不仅仅在于多认字,更重要的是一种人生的沉淀。

这种尝试有时候是胆量的问题,第一个吃螃蟹的人往往会取得意想不到的成功。

2、主题阅读有力地开发了教材,让学生有书可读,读得全面。

经济时代和网络时代的到来,文字的地位在慢慢下降,学生越来越不爱读文学作品。

教育部门虽然已给中学生提供了许多“文学作品必读篇目”,但真正去读过的同学很少。

读书已经不再成为需要,而那些必读篇目也成了学生心上的一笔笔债务。

如何改变这种状况,让学生从文学作品中吸取有益的营养,成了当今中学语文教学亟待解决的大问题。

“主题阅读”就解决了这个问题,学生可以借助一本书了解一个主题的,借助一本书读很多篇书,借助一本书丰富阅读积累。

3、语文主题学习对学生写作能力的提高有一定帮助。

它给学生提供了一种有效的阅读方法,让学生从自己的兴趣出发,充分调动学生主观能动作用,并且让个人的兴趣完成由浅入深、由粗到精的蜕变,同时又充分利用学生相互间的影响、学习作用,通过交流,达到对文学作品的阅读、理解、体会目的,另外,它不只是停留在阅读文学作品的层面上,读可以促进写。

主题阅题可以帮助解决学生写作素材的大问题,让学生对自己感兴趣的事物从语言文学的角度进行深入的研究,全方位地了解这一事物中蕴含的哲学思想、文化心理、人类情感、生活情趣,为学生的笔记、缩写、改写和仿写提供丰富的题材,开拓思维空间,成为学生写作起步的根据地。

以上是我的几点体会,在以后的教学工作中,我要认真学习教学方法,让学生在快乐的学习中掌握更多的知识。

革命、科学与情爱——《张申府访谈录》读后刘钝:革命、科学与情爱——《张申府访谈录》读后·刘钝标签:张申府一楔子1922年2月某日,在巴黎驶往柏林的夜车的一节二等车厢里,一位神情激奋的青年正滔滔不绝地讲着什么,两位更年轻的听众则全神贯注地侧耳倾听。

高谈阔论的人叫张申府,中国共产党北方地区的第二号党员,公开身份则是蔡元培聘任的华法教育会派驻里昂的带薪教师,不久前因抗议中、法官方合谋镇压中国勤工俭学学生运动,将一纸辞呈扔在会长吴稚晖的桌前拂袖而去。

这意味着自愿抛弃每月800法郎的薪金——在当时可是一份诱人的收入,遂后就有眼前的这一幕:来法前已是北大哲学系助教的张申府,领着两位阅历不深的追随者前往柏林闯荡,希望在欧洲开辟中国共产党人的另一块阵地;当然也听说那里的物价和房租较低——失去官俸后在巴黎已是居大不易了。

两位听众是刘清扬和周恩来,“五四”期间活跃于天津的觉悟社骨干,又都于一年前在巴黎加入了中共小组,他们的介绍人正是张申府。

耄耋之年的张申府后来回忆道:“我永远忘不了这个旅程。

我同他们谈了三位犹太人的重要贡献,他们是马克思、弗洛伊德和爱因斯坦,这三个人对西方思想的发展有很大的影响。

”[119] 1对于科学史的爱好者来说,这是一幅多么动人的图画啊:80多年前那个春寒料峭的夜晚,奔驰在欧罗巴原野上的夜车里,前北大哲学教师口中道出的爱因斯坦,或许还有那惊世骇俗的相对论——20世纪初物理科学与人类思想史上最伟大的革命,它的合理性与必然性,它的诡异、艰难、曲折与最终的胜利,以及投身其中所需要的巨大智慧和勇气,对面前那位年方24岁的热血青年、未来的共和国总理产生了什么样的影响?科学革命和政治革命,两者之间是否存在些许相通之处?革命家对自然科学新成就的关注,马克思、恩格斯和列宁的例子早已为人知晓。

另一个国内学者不太熟悉的案例则来自法国大革命的领袖马拉,尽管这位前医生和大革命领袖的论文遭到拉瓦锡的蔑视因而始终不为科学界所承认,但他对化学研究的特殊热情却痴心不改。

自然史读后感(精选5篇)1.自然史读后感第1篇在朋友圈分享了一篇写洪堡的文章,它诱发了我继续读《自然史》。

布封从一个名字转变为一个印象,源于一篇写狗的文章,出自他的《动物肖像》。

坦率地说,科普文能把人看哭,估计也是前无古人后无来者了。

“兽类的'完善程度,要看它的情感的完美程度“。

我想,兽类在这里可以换做“生命”。

让我们暂且放下“完美“的情感,纵观整部自然史。

这是涉及面极广的历史,囊括着宇宙向我们展示的所有事物。

四足兽、鸟类、鱼类、昆虫、植物、矿物,为好奇的人类描绘了一幅广阔的画面。

这幅画巨大无比,好像而且确实是丰富至极。

自然人出外探索自然,越是无人越有惊喜,越是需要开发越是充满发现。

当世间万物的一些样品聚在同一个生长环境的时候,当人们第一次向这个装满了各种不同的、新颖的和陌生的事物的“仓库”看上一眼的时候,第一个感觉一定是夹杂着赞叹的惊诧。

也许你会从形状上识别一些,也许有的还知道生物性,人文学者可能会了解它们在历史和文学中的价值。

这些相互关联,将人们的感知从平面变为立体,从眼前伸向从前和以后,那么恭喜你已进入小而幸福的初级阶段。

最初每个人都充满好奇心,又容易对已知的东西心生厌倦。

除非保留着更珍稀的敬畏心,知道“自以为是”的知识需要不断进步更新,每一天才不是重复的片段。

对一切都喜欢同时又罕见的兴趣,并不是靠训导产生的。

根本动力是得到启蒙的智慧。

人类不是自然之主。

大自然通过自己的方法在运行一切。

当人们不停留在肤浅的认识上,就会对它的多样性和繁复性感到无比震惊。

自然的杰作数不胜数,但那也只是人们发现的惊讶中的一部分。

它的规律以及混乱,常态还有变态,似乎可能存在的都存在,不可能存在的也存在。

除了去追寻,去学习,保持对一切都喜欢同时又罕见的兴趣,还能怎么做呢?《自然史》一书收录了布封在法兰西学院入院式上的演说,题目《论风格》。

自然科学人如何论述文学艺术的问题,本身就让人好奇。

通过思考赋予想法更多的内涵和力量,然后使用表达实现它们。

高考语文的自然科学类社会科学类文本阅读专项训练含答案一、自然科学类社会科学类文本阅读1.阅读下面的文字完成下列小题。

超级病菌日前,加拿大魁北克省舍布鲁克大学附属医院的流行病学家雅克·佩潘及其领导的研究小组在《加拿大医学会杂志》上公布了一份研究报告。

他们发现,一种普通的肠道细茵——一难辨梭状芽孢杆茵历经两年变异,已成为致命的“超级病菌”,它可引起65岁以上老年人和服用抗生素的病人产生严重痢疾,并最终致死。

从2003年年初至今,这种“超级病茵”已使舍布鲁克大学附属医院的100多名病人死亡,如不采取紧急行动,这种病菌可能引发一场致命传染病的蔓延。

此种病菌引发的痢疾异常严重,因此传染率也很高。

雅克·佩潘预测,今年魁北克省因感染该种变异病毒而导致死亡的人数将达到1000人。

他认为,过去几十年来,政府对医院的投资不够,在一定程度上激化了问题的严重性。

他说,目前加拿大大部分医院床位紧张,只有老人或是病情非常严重病人才“有资格”住院,有许多病人不得不几天或是更长的时间躺在医院走廊的简易病床上。

医院内的医护人员严重不足,医院内的清洁工作也问题多……这些情况都使院内和院际之间的疾病传染率急剧上升,住院实际上并不安全。

同时,这种“超级病菌”的出现再次向人类敲响了不能滥用抗生素的警钟。

抗生素是一把“双刃剑”。

世界卫生组织曾发出警告:由于滥用抗菌药物,医生手里能够对付病茵的武器已经越来越少,再这样下去,人类很可能将回到无抗菌药的时代。

截至上世纪末,全世界每年死于细菌性感染的人数已达到2000万,这是40年前的3倍。

造成病死率升高的主要原因是耐药菌,由于抗菌药无法控制耐药菌引起的感染,最终导致病人死亡。

老代抗菌药物失去了原有作用,新一代抗菌药物的临床寿命又越来越短,耐药菌的发展速度令人触目惊心。

医学工作者开发种新的菌药一般需要10年左右的时间,而一代耐药菌的产生只要两年,抗菌药的研制速度远远赶不上耐药菌的繁殖速度。

2023安徽公务员考试行测真题(行政执法类)第一部分常识判断1.2022年4月20日至22日,主题为“疫情与世界:共促全球发展,构建共同未来”的博鳌亚洲论坛2022年年会在博鳌举行。

本届论坛年会采取线上线下相结合的方式,将举行30多场分论坛和活动。

与会嘉宾围绕6项议题进行对话和交流。

这6项议题不包括()A.能源危机B.国际合作与全球治理C.世界经济D.疫情防治【答案】:A2.2021年7月16日,全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式以视频连线形式举行,在北京设主会场,在上海和湖北设分会场。

目前,负责牵头建设、运行和维护全国碳市场的碳排放权注册登记系统的是()A.北京市B.广东省C.湖北省D.上海市【答案】:C3.如果一个国家实现充分就业,是指失业率控制在()左右。

A.5%B.6%C.7%D.4%【答案】:D4.如果美元贬值,因此可能产生的后果是:A.以美元计价的大宗商品价格上涨B.世界新兴经济体将增加美元储备1/ 20C.我国经销商将减少进口美国产品D.我国产品在美国市场竞争力上升【答案】:A5.商品价值量与生产它的劳动生产率的关系是()。

A.劳动生产率降低时商品的价值量不变B.劳动生产率提高时商品的价值量不变C.单位商品的价值量与生产它的劳动生产率成正比D.单位商品的价值量与生产它的劳动生产率成反比【答案】:D6.AK公司的销售部要撰写2020年度销售工作安排以便公司会议讨论,此时可使用的文种是()。

A.规划B.说明C.计划D.纲要【答案】:C7.1948年11月6日,华东与中原两大野战军进行的()战役开始,力求全歼以徐州为中心的国民党军主力。

A.辽沈B.平津C.渡江D.淮海【答案】:D8.下列作品,作家,时代(国别)及体裁对应有误的一项是()A.《东方集》——雨果——法国——诗歌B.《蜀道难》——李白——唐代——诗歌C.《茶馆》——老舍——现代——小说D.《傲慢与偏见》——简·奥斯汀——英国——小说【答案】:C9.社会主义宏观经济调控的对象是()。

高中语文必修3之?短文三篇?之?人是一根能思想的苇草?课文精讲激趣导入:人们时常仰望着星空,思索着“人是什么〞。

古希腊哲人柏拉图曾经面对着他的门徒给人下了一个定义:“人就是没有羽毛、两条腿直立的动物。

〞于是门徒中就有反对者抓了一只公鸡,把羽毛全部拔光,拎着公鸡来到柏拉图面前质问说:“这就是老师所说的人吗?〞面对学生的质问,柏拉图一时无言以对,面红耳赤。

柏拉图当时只是从外部特征来定义人,显得过于外表化,是错误的。

然而,在西方另一位哲人帕斯卡尔的眼中,人是一根能思想的苇草。

帕斯卡尔为什么要把人比作能思想的苇草?今天我们就一同走入文本去讨论,去感悟。

学习要点1. 学会抓住关键语句,把握文章内容。

2. 品味鉴赏哲学家深邃的思想。

课文精析一、整体感知1. 分析题目——探究“人是一根能思想的苇草〞,这是一个奇特而富有诗意的比喻句。

题目概括了人的什么特点?怎么理解?这个句子的主干成分是“人是苇草〞,为什么把人比作苇草呢?本体和喻体具有相似点,是脆弱。

但是,在中心名词“苇草〞前面加了一个定语“能思想〞,突出人不是一般的苇草,而是能思想的苇草,强调能思想的特点。

作者发出如此深入的人生感慨,其实和他的人生经历和遭遇有关。

一方面,帕斯卡尔一生体弱多病,始终被病魔折磨着,39岁便英年早逝。

另一方面,在短短的一生中,他在很多领域都获得了卓越的、突出的成就。

可以说帕斯卡尔在肉体上是脆弱的,但在思想上却是强大的。

2. 走近作者——感知帕斯卡尔〔1623—1662〕,是法国17世纪最具天才的数学家、物理学家、哲学家,他一生体弱多病,只活了39岁,但在身后却为自己留下了高耸的纪念碑。

他的代表著作是1670年首版的?思想录?,为哲学和宗教方面的讨论提供了丰富的源泉,成为人因思想而伟大的一个明证,该书又被法国大文豪伏尔泰称为“法国第一部散文杰作〞,它与?蒙田随笔集??培根人生论?一起,被人们誉为欧洲近代哲理散文三大经典。

帕斯卡尔思想深受另一位法国启蒙思想家和文学家——蒙田的影响。

自然史阅读笔记

《自然史》是法国博物学家布封的著作,以下是一份关于《自然史》的阅读笔记:

书名:《自然史》作者:布封

简介:

本书是一部综合性的自然科学著作,对自然界进行了详细而系统的描述。

内容涵盖了地球、动物、植物、人类等方面的知识,被誉为18 世纪的自然百科全书。

主要观点:

布封认为自然界是一个相互联系的整体,生物之间存在着相互依存的关系。

他强调观察和实验的重要性,通过细致的观察和科学的实验来揭示自然界的奥秘。

内容总结:

地球:介绍了地球的结构、地理特征和自然现象。

动物:详细描述了各种动物的形态、习性和分类。

植物:对植物的结构、生长和分布进行了深入研究。

人类:探讨了人类的起源、生理特征和文化发展。

评价:

《自然史》是一部具有重要科学价值的著作,对后来的自然科学研究产生了深远的影响。

布封的观察细致入微,文字生动优美,使本书不仅具有科学价值,还具有很高的文学价值。

读后感:

通过阅读《自然史》,我对自然界的奥秘有了更深入的了解。

布封的细致观察和科学态度让我深受启发,使我认识到科学研究需要耐心和细心。

这本书让我更加珍惜和关注自然界,激发了我对自然科学的兴趣。

《思想录》[法]帕斯卡尔著读后感第一篇范文《思想录》[法]帕斯卡尔著读后感《思想录》是法国哲学家、数学家、科学家布莱兹·帕斯卡尔的一部重要著作,这本书以其独特的风格和深邃的哲理吸引了无数读者。

在阅读这本书的过程中,我深受启发,对人生、哲学和宗教有了更为深刻的理解。

帕斯卡尔在书中提出了许多独特的观点,其中最著名的莫过于“人是一根能思考的芦苇”。

这一观点揭示了人的独特性和尊严,同时也表达了人对生命和宇宙的困惑。

帕斯卡尔认为,人类虽然微不足道,但凭借思考的能力,可以洞察宇宙的奥秘。

这种思想既让人感到自卑,又让人感到自豪。

在书中,帕斯卡尔还对宗教信仰进行了深入的探讨。

他认为,人类的理性无法完全理解宇宙的奥秘,因此需要信仰。

信仰是人的一种精神需要,它可以给人带来安慰和力量。

这一观点在当今社会依然具有现实意义,许多人正是因为缺乏信仰,才会在人生的道路上迷失方向。

帕斯卡尔在《思想录》中还涉及了许多其他话题,如道德、政治、艺术等。

他的观点独特,文字犀利,让人耳目一新。

例如,在讨论艺术时,他写道:“艺术是为了那些不能用语言表达的人而存在的。

”这句话道出了艺术的本质和价值。

在阅读《思想录》的过程中,我深刻体会到了人类思考的力量。

正如帕斯卡尔所说:“人是一根能思考的芦苇,自然界中最脆弱的东西,却拥有认识宇宙的能力。

”这句话让我对自己的思考能力有了更大的信心,也让我更加珍惜生命中的每一个思考时刻。

此外,帕斯卡尔对宗教信仰的探讨也让我对信仰有了新的认识。

在现代社会,许多人因为理性思维的限制,对宗教持怀疑态度。

然而,帕斯卡尔却认为,信仰是人类精神生活中不可或缺的一部分。

他写道:“信仰是人的一种精神需要,它可以给人带来安慰和力量。

”这句话让我意识到,信仰不仅是宗教信徒的专利,也是每个人内心深处的需求。

最后,我想谈谈对这本书的整体看法。

我认为,《思想录》是一部哲学的经典之作。

它以独特的风格和深刻的哲理,引导读者思考人生的意义、宗教的价值和人类的精神需求。

书籍信息全书名:《西方哲学史》原书名:《The history of western philosophy》作者名:罗素译者名:张作成前言伯特兰·罗素是英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家。

伯特兰·罗素为无神论或不可知论者,与弗雷格、维特根斯坦和怀特海一同创建了分析哲学。

1950年,因其「多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由」,获得诺贝尔文学奖。

罗素认为西方哲学在发展过程中始终受到来自科学和宗教两方面的影响,并据此把西方哲学发展史划分为古代哲学、天主教哲学、近代哲学三个时期,揭示了在哲学的发展过程中,科学与宗教、社会团结和个人自由是如何错综复杂地交织在一起,且一同与哲学交互作用的。

一、古代哲学公元前6世纪的希腊奴隶社会经济比较发达,在东方埃及和巴比伦的影响下,文化也得到了迅速的发展。

西方哲学史在这里开始了它的第一个发展时期——自然派哲学。

第一位哲学家是米利都人泰勒斯,他认为万物都是由水构成的,水是生命之源。

毕达哥拉斯建立了一种宗教,灵魂是不朽的。

他说「万物都是数」,他最伟大的发现是直角三角形的命题,把数学与神学相结合,影响了整个哲学史。

神秘主义者赫拉克利特相信万物都由火生成,都在变化着。

恩培多克勒综合了前人的学说,认为大自然由土、气、火和水四种元素组成,用「爱」和斗争来解释变化。

第一个把哲学介绍给雅典的是阿拉克萨哥拉,他认为万物都可以无限地分割,最小的物质也包含着各种元素,心是一切运动的根源。

留基波和德谟克利特是原子论的创始者,他们相信大自然由无数形状各异的原子组成,它们是永恒不变,不可分割的。

自然派哲学关切的事自然界的本质,雅典哲学家则以人为中心,代表是:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。

他们以不同的方式影响了整个欧洲。

苏格拉底认为他的工作就是帮助人们「生出」正确的思想,称自己为哲学家,承认自己的无知。

他批评各种形式的不公不义和腐败现象,向地方势力挑战,最后被判死刑。

《一切坚固的东西都烟消云散了》读书笔记,来自豆瓣夕岸我相信,即便是在我们创造的家、现代的街道和现代的精神继续烟消云散的时候,我们和我们的后继者仍将继续战斗,让我们自己在这个世界上宾至如归。

——全书最后一句如果不是崔卫平教授在上个月的博客中提到了它,我也许永远不知道这本写于近三十年前,引进于几年前的书居然有如此蓬勃的张力。

这大概是我看过的跨学科门类最广的社科书籍,我甚至连“之一”都不想再加了:文学、哲学、政治、社会、美术、建筑…从贝尔到福柯,从柏克到阿伦特,从波德莱尔到曼德尔施塔姆,从柯布西埃到雅各布斯…例证引用之驳杂让人惊异。

以下是我的读书笔记,部分章节因为无关主旨就省略了。

个人觉得对于社科类的书,重逻辑的读书笔记比重情绪的即兴感想要踏实具体。

作者论述的现代性既不反后现代,又不发誓打倒一切,而是一种务实的,就事论事的态度。

前言中他提出,“我们最有创造性的建设和成就都迟早会转化成一些监狱和石墓——只要生活还在继续,我们或我们的子女就将不得不逃避或加以改变的监狱和石墓。

”2 他认为现代性首先应当维护公众利益,有利于拓展公共话语空间:“一件现代作品如果剥夺了人民的一些基本现代特征——言论、集会、辩论、传达自己的需要——那就必然会树立众多的敌人。

”5 众所周知,20世纪60年代以降的现代主义反复无常,生出了无数个理论后代,这些理论有的专注于建造词语和符号的洞穴,与现实世界脱离;有的用颠覆一切现代经验来企图重构现代主义,有的则走第三条道路,用轻松的嬉戏代替孤独的苦吟与绝望的拆毁。

令人哭笑不得之处在于,由于以上思想的从属者们都迫不及待地自称为现代主义者,致使往后的现代理论泥沙俱下光怪陆离。

伯曼在本书中所做的,一是将现有的这些理论分类为60年代纯形式的现代主义,纯反叛的现代主义和波普派的现代主义,以及紧跟其后的70年代结构主义;二就是力图在“暗淡无光”的学术背景下,“复活19世纪那种生气勃勃的辩证的现代主义。

布封博物笔记读后感(原创实用版3篇)目录(篇1)1.布封博物笔记读后感2.内容概述3.分析和评价4.个人情感体验5.结论正文(篇1)一、内容概述《布封博物笔记》是一本由知名博物学家布封撰写的笔记,记录了他对各种自然现象的观察和思考。

本书以优美的散文和精美的插图相结合,向读者展示了丰富多彩的自然世界。

二、分析和评价1.写作风格:布封的写作风格清新自然,富有诗意,让读者仿佛置身于大自然之中。

他善于运用比喻和拟人等修辞手法,使描述更加生动有趣。

2.内容质量:本书的内容丰富多样,涵盖了动物、植物、地理、天文等多个领域。

作者对每种生物的描述深入浅出,让读者能够更好地理解其特点和生活习性。

3.知识性:本书在介绍各种自然现象时,注重介绍科学原理和知识,为读者提供了丰富的科学知识。

4.插图质量:本书的插图精美细腻,与文字相得益彰,使读者更加直观地了解各种生物和自然景观。

5.语言难度:本书的语言难度适中,适合不同年龄层次的读者阅读。

三、个人情感体验在阅读《布封博物笔记》的过程中,我仿佛置身于一个神奇的自然世界中,感受到了大自然的神奇和美丽。

同时,我也被布封的博学和才华所折服,他对自然的热爱和敬畏之心让我深受感动。

四、结论《布封博物笔记》是一本值得一读的书籍,它不仅为读者展示了丰富多彩的自然世界,还让读者感受到了大自然的神奇和美丽。

目录(篇2)1.引言2.布封及其博物学研究3.博物学对现代科学的影响4.布封在博物学领域的贡献5.对现代博物学的思考与启示6.结论正文(篇2)一、引言《博物笔记》的作者是法国博物学家布封,他在书中记录了他对自然界中各种生物的观察和思考。

这本书不仅是布封的代表作,也是西方博物学的重要著作之一。

二、布封及其博物学研究布封是18世纪法国著名的博物学家、作家、画家,他的一生致力于自然科学的研究和写作。

他的作品涉及鸟类、哺乳动物、爬行动物、昆虫等多个领域,被广泛传播和影响。

三、博物学对现代科学的影响博物学是一种基于观察和描述的自然科学,它与现代科学的发展密切相关。

关于索邦图书馆中的自然科学和哲学书籍的札记[167]

(1909年上半年)

索邦。

新书: C.819(7)[注:此处及以下各处的外文字母和阿拉伯数字都是图书编号。

——编者注]。

理查·卢卡斯:关于放射性物质的书目,1908年汉堡和莱比锡版,8开本。

(A.47.191)。

马赫:物理学概论(哈尔博尔特和费舍校订),1905—1908年莱比锡版,共两卷,8开本。

(A.46.979)。

S.φ.ϕ.587。

麦克斯·普朗克:能量守恒原理,1908年莱比锡第2版,12开本。

(A.47.232)。

S.ϕ.ϕ.63。

爱德华·里凯:物理学手册,1908年莱比锡第4版,共两卷,8开本。

(A.47.338)。

S.φ.ϕ.301a。

费内隆·萨林亚克:普通物理学和天文学问题,1908年图卢兹版,4开本。

(D.55.745)。

C.818(2)。

约·约·汤姆森:物质微粒论,1908年不伦瑞克版,8开本。

S.D.e.101(25)。

索邦图书馆:

I.《科学的哲学季刊》[168],P.53(8开本)。

(A.16.404)。

II.《哲学文库》[169],第2分刊,P.48(A.17.027)。

《科学的哲学季刊》,1909年第1期,载有劳尔·李希特尔对路德维希·施泰因所著《现代哲学派别》的书评(同情的,甚至是赞扬的)。

路德维希·施泰因:《现代哲学派别》,1908年斯图加特(恩克)版,XVI页+452页(12马克)。

第1—293页——哲学派别第294—445页:哲学问题

——10个哲学派别:

(1)新唯心主义(唯意志论的形而上学)

(2)新实证论(实用主义),威·詹姆斯

(3)“新自然哲学运动”(奥斯特瓦尔德和唯能论对唯物主义的“胜利”)

(4)“新浪漫主义”(豪·斯·张伯伦等)

(5)新活力论

(6)进化主义(斯宾塞)

(7)个人主义(尼采)

(8)人文科学的运动(狄尔泰)

(9)哲学历史的思潮

(10)新实在论(爱德华·冯·哈特曼!!!)。

新书:

麦克斯·欣茨:现代宗教哲学代表所认为的宗教真理,1908年苏黎世版,8开本(共307页,6马克50芬尼)。

康·君特:从原始动物到人(画册),1909年斯图加特版(7—19分册≷1马克)。

奥·贝拉察:理·阿芬那留斯和经验批判主义,1908?9?年都灵(博卡)版,共130页。

斯巴芬达:从欧洲哲学看意大利哲学,1908?9?年巴里(拉泰察)版。

新书(1909年):

路·波尔茨曼:维也纳科学论文,莱比锡(巴尔特)版。

胡·施特拉赫:物质、宇宙以太和自然力的统一,维也纳(道蒂凯)版。

P.48

《哲学文库》,第2分刊=《系统哲学文库》,1908年第4期:维塔利·诺施特勒姆写的第二篇文章(第447—496页)((有意思;几乎全是谈马赫))。

第一篇在哪里??

加注——延误了[170]??

载于1933年《列宁文集》俄文版第25卷

译自《列宁全集》俄文第5版第29卷第340—342页

注释:

[167] 关于索邦图书馆中的自然科学和哲学书籍的札记是用铅笔写在两张单页纸上的,写于1909年上半年。

在手稿中,书名是用原文写的。

——328。

[168] 《科学的哲学季刊》(《Vierteljahrsschrift für wissenschaftlichePhilosophie》)是经验批判主义者(马赫主义者)的杂志,1876—1916年在莱比锡出版(1902年起改名为《科学的哲学和社会学季刊》)。

理·阿芬那留斯是该杂志的创办者和编辑。

1896年阿芬那留斯逝世后,由恩·马赫协助出版。

杂志的撰稿人有威·冯特、阿·黎尔、威·舒佩等。

列宁在《唯物主义和经验批判主义》一书中对该杂志作了评价(见《列宁全集》第2版第18卷第331页)。

——329。

[169] 《哲学文库》(《Archiv für Philosophie》)是德国的唯心主义派别的哲学杂志,新康德主义者和马赫主义者的刊物。

1895—1931年分作两个分刊同时在柏林出版:一个是路·施泰因编辑的《哲学史文库》;另一个是保·格·纳托尔普编辑的《系统哲学文库》。

从1925年起该杂志改名为《哲学和社会学文库》。

——329。

[170] 维·诺施特勒姆的文章《素朴的和科学的世界图景》的第一部分载于1907年《系统哲学文库》第4期。

《系统哲学文库》(《Archiv für systematische Philosophie》)是唯心主义派别的杂志《哲学文库》的两个独立的分刊之一,1895—1931年在柏林出版,第一任编辑是保·格·纳托尔普。

1925年起改名为《系统哲学和社会学文库》。

该杂志用德文、法文、英文和意大利文刊载各国哲学思想代表人物的文章。

——330。