第3章-化学新课程教材与教科书

- 格式:ppt

- 大小:7.92 MB

- 文档页数:50

人教版必修1第三章《金属及其化合物》教材分析与教学建议一、本章内容的地位和功能本章所选择的金属元素钠、铝、铁、铜颇具代表性:两种主族,两种副族;一种非常活泼的金属,两种比较活泼的金属,一种不活泼金属;除钠外其余三种均为常见金属。

学生通过初中化学的学习以及生活、生产中的一些实例,已对它们有所认识,在学习过程中很容易利用已有的经验对将要学习的相关问题进行思考,也能够把刚学知识和日常生活中金属的应用结合起来。

从知识编排上,在第一章从实验学习化学和第二章化学物质及其变化的基础上,本章开始介绍具体的元素化合物知识。

先介绍金属及其化合物、然后介绍非金属及其化合物。

金属(或非金属)单质及其化合物构成了丰富多彩的世界。

要了解物质世界,了解化学,需要从构成常见物质的元素知识着手。

元素化合物知识是中学的基础知识,也是学生在以后的工作、生活中经常要接触、需要了解和应用的基本知识。

这些知识既可以为前面的实验和理论知识补充感性认识的材料,又可以为学习《化学2》中的物质结构、元素周期律等理论知识奠定基础;还可以帮助学生逐步掌握学习化学的一些基本方法;还能使学生深刻体认化学在促进社会发展、改善人类生活条件等方面所起的重要作用。

二、内容结构与特点分析《人教版必修1》第三章“金属及其化合物”的知识结构体系[1]如图1所示。

从图1所示的知识结构可以看出,新课程一改传统的元素化合物教学路线,即“结构——性质——用途”的教学路线,它没有利用元素周期表和周期律的知识来研究元素化合物,而是强化物质分类和氧化还原理论对物质性质研究的指导作用。

这使得新课程的内容呈现出与原有教材不同的特点。

1. 内容选择与呈现方式的变化原人教版高中化学教材的编排上,金属知识呈现的内容比较分散,涉及碱金属(高一)和几种重要的金属(高二)两章,耗时长。

而新课程将原人教版高中化学中的金属及其化合物知识融为一章,根据物质分类思想进行内容呈现。

新课程标准对金属及其化合物的内容标准规定为“根据生产、生活中的应用实例或通过实验探究,了解钠、铝、铁、铜等金属及其重要化合物的主要性质,能列举合金材料的重要应用”[2]。

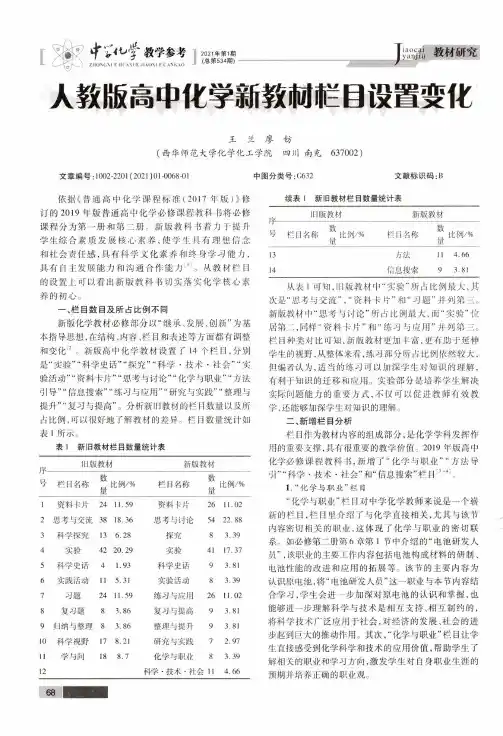

中教学参考ZH〇N(.\l F;m\M E J I A O X l EC ANKAO 2021年第1期(总第534期)教材研究人教版高中化学新教财脃0设置变化王兰廖钫(西华师范大学化学化工学院四川南充637002)文章编号:1002-2201 (2021) 01 ■006841依据《普通高中化学课程标准(2017年版)》修订的2 019年版普通高中化学必修课程教科书将必修课程分为第一册和第二册。

新版教科书着力于提升学生综合素质发展核心素养,使学生具有理想信念和社会责任感,具有科学文化素养和终身学习能力,具有自主发展能力和沟通合作能力n。

从教材栏目的设置上可以看出新版教科书切实落实化学核心素养的初心。

一、栏目数目及所占比例不同新版化学教材必修部分以“继承、发展、创新”为基本指导思想,在结构、内容、栏目和表述等方面都有调整和变化[2]。

新版高中化学教材设置了 14个栏目,分别是“实验”“科学史话”“探究”“科学•技术•社会”“实验活动”“资料卡片”“思考与讨论”“化学与职业”“方法引导”“信息搜索”“练习与应用”“研究与实践”“整理与提升”“复习与提高”。

分析新旧教材的栏目数量以及所占比例,可以很好地了解教材的差异。

栏目数量统计如表1所示。

表1新旧教材栏目数量统计表旧版教材新版教材号栏目名称数量比例/%栏目名称数量比例/%1资料卡片2411.59资料卡片2611.02 2思考与交流3818.36思考与讨论5422.88 3科学探究13 6.28探究8 3.39 4实验4220.29实验4117.37 5科学史话4 1.93科学史话9 3.81 6实践活动11 5.31实验活动8 3.39 7习题2411.59练习与应用2611.02 8复习题8 3.86复习与提高9 3.81 9归纳与整理8 3.86整理与提升9 3.81 10科学视野178.21研究与实践7 2.97 11学与问188.7化学与职业8 3.39 12科学•技术.社会11 4.66中图分类号:G632 文献标识码:B续表I新旧教材栏目数量统计表旧版教材新版教材l y号栏0名称^比例/%里栏目名称数量比例/% 1314方法信息搜索1194.663.81从表1可知,旧版教材中“实验”所占比例最大,其 次是“思考与交流”,“资料卡片”和“习题”并列第三。

第三节化学教材与化学教科书对于“化学教材”一词,如同化学课程一样,你肯定也非常熟悉,几乎天天同各种化学教材“打交道”。

然而,如果问起这样一些问题:什么是化学教材?化学课程就是化学教材吗?化学教材就是化学教科书吗?化学教材是如何编制的?你还能说清楚吗?你还能说熟悉吗?1.3.1化学课程就是化学教材吗其实,化学教材并不是化学课程本身,而是化学课程的具体化。

当化学课程标准确定之后,接下来就是编写化学教材。

化学教材的编写,必然要反映、体现和落实化学课程的基本理念,必然要全面、系统地回应化学课程内容。

因此,化学教材是化学课程理念和化学课程内容按照一定的逻辑体系和一定的呈现形式加以展开和具体化、系统化的材料。

下面的教材片段,可以帮助你理解这一观点。

教材片段:乳化现象“能说出一些常见的乳化现象”,是义务教育化学课程标准“水与常见的溶液”主题中的第8条“标准”,如何将这样一个化学课程内容“教材化”呢?这段教材是按照“生活情景”、“实验探究”、“化学概念”和“实际应用”等四个方面,来落实“水与常见的溶液”这一化学课程内容,从而组织成一个有着一定逻辑关系的具体、系统的整体材料。

这样的教材内容组织,体现了以下化学新课程的基本理念。

·“创设生动活泼的学习情景”;·“倡导以科学探究为主的多样化的学习方式”;·贴近生活、贴近社会,“了解化学对人类文明发展的巨大贡献”。

1.3.2 化学课程只有一种化学教材吗化学教材是化学课程的具体化,是对化学课程理念的体现和对化学课程内容的落实,是对化学课程内容按照一定的逻辑关系加以系统化的材料。

“一定的逻辑关系”是否意味着只有“一种逻辑关系”呢?下面有关“化学方程式”的教材片段,有助于你对这个问题的理解。

教材片段:化学方程式①教材片段:化学方程式②教材片段:化学方程式③根据这三个教材片段,你可能马上就能回答上面的问题:“一定的逻辑关系”并不意味着只有“一种逻辑关系”。

高中校本实验探索多角度探究石蜡油催化裂化一、使用教材人教版高中一年级化学必修2第三章《有机化合物》第2节《来自石油和煤的两种基本化工原料》科学探究《石蜡油的裂化》二、实验背景(一)查阅文献《石蜡油的裂化》可以探究烯烃性质、了解烯烃可来源于石油,是高一化学有机实验引入烯烃非常重要的实验,如何优化该实验激发了老师们的探究兴趣。

通过查阅相关资料,对该实验的研究主要集中在以下几个方面:实验的温度、催化剂、裂化产物的性质。

(二)教学现状人教版教材实验从加热到完成实验需要15分钟左右,反应时间长、烯烃量少、现象不明显、成功率较低、存在易倒吸的安全隐患;改进的实验有很多优点,但很多一线教师师仍然回避“不做”。

把演示实验改成了“看”实验、“讲”实验。

化学学科素养要求培养学生的科学探究和创新意识,实验教学,更是培养学生核心素养的重要路径;基于此,我校重视实验教学的设计,本实验就是适合引导学生科学探究和创新设疑的校本实验案例。

三、实验创新要点(一)探索适合高中生学情的多角度探究化学实验的校本实验(二)通过对实验的再实践和再探究,探索实验成败的影响因素,发现问题、创新实验、拓展实验探究方向、获取成果、培养学生严谨求学的态度和探索真知的精神。

(三)寻找实验过程中引起倒吸的本质原因,改进装置将试管口略向下倾斜,提升实验的操控性、安全性。

(四)实验现象更明显:可以利用碎瓷片在有效的时间内安全的完成该实验。

(五)拓展裂化产物的检验,先检验液态生成物,再验证气态生成物,更直观的理解烷烃裂化的原理和反应进程。

四、学情分析学生在之前的学习中已经具备了一定的实验探究能力,在上一节的学习中已经学习了烷烃及其相关性质,知道烷烃不能使酸性高锰酸钾溶液或溴的四氯化碳溶液褪色;学生分组进行实验,每个小组3~4人,能够通过查阅文献、讨论分析、合作探究、分组完成多角度探究石蜡油催化裂化。

五、实验内容(一)实验原理烷烃高温分解产生产生不饱和烃例:十六烷裂化、深度裂化原理(二)实验教学目标1、知识与技能通过实验探究帮助学生掌握烷烃裂化、深度裂化原理2、过程与方法(1)实验过程中学生能提出问题,并通过对比实验、合作讨论、查阅文献、实践探究、数据分析等方法多角度探究石蜡油的催化裂化。

第三章金属及其化合物单元规划本章介绍的是元素及其化合物的知识。

在第二章“化上或蒸发皿里进行也比较安全,而且现象的能见度较大。

如在火焰上方罩一个干燥的小烧杯,还可以看到烧杯壁上附着的淡黄色的Na2O2。

(2)做此实验时应注意,钠开始燃烧后立即撤掉酒精灯。

[板书]2Na+O2Na2O2[小结]活泼金属容易与氧气反应生成氧化膜,氧化膜疏松就不能保护内层金属(如铁等),氧化膜致密就可以保护内层金属不被继续氧化(如铝、镁等)。

提问:点燃镁条时为什么要用砂纸打磨?思考回答:镁条表面覆盖着致密的氧化膜,阻止内部金属继续被氧化,因此要用砂纸打磨。

[科学探究1]首先提出“铝与氧气能否反应”的问题,然后分析若能反应应控制的条件,如:选铝块、铝条还是铝箔?需不需要加热?再分别用未打磨的铝箔和已打磨的铝箔在火焰上加热。

铝箔厚度要适当。

太薄,用砂纸打磨除去氧化膜时难以操作或铝箔破损。

打磨时用精细砂纸较易打磨。

现象:将未打磨的铝箔在酒精灯火焰上加热,发现铝箔发红蜷缩,变暗失去光泽,熔化不落下(表面有氧化膜,因此不能燃烧)。

将已打磨的铝箔在酒精灯火焰上加热,发现铝箔也蜷缩,变暗失去光泽,熔化不落下(打磨后铝箔表面又很快形成氧化膜,阻止了铝的燃烧)。

可让学生讨论若要观察到铝的燃烧应采取哪些措施。

例如,增大铝与空气(或火焰)的接触面,将铝粉撒到火焰上;提高反应的温度,即将铝箔略卷,尖端夹一根火柴,然后将火柴引燃,把火柴和铝箔一起伸入到氧气瓶中,均可观察到耀眼的白光。

[小结]铝容易被氧化,使铝表面形成致密的氧化膜。

[科学探究2]将打磨过的铝箔(或在酸中处理后,用水洗净)加热至熔化,观察现象。

现象:熔化的铝仍不滴落。

分析:铝的性质活泼,打磨过的铝在空气中又很快生成一层新的氧化膜。

应用:铝制品可以较长时间使用。

讲述:铁、铝或铜制水壶可用来烧水,说明这几种金属与热水不反应,是不是所有金属都不与水发生反应呢?[板书](二)金属与水的反应[实验3-3]说明:(1)钠与水的反应若在烧杯中进行,可让学生完成,但烧杯口上应盖一张塑料片,以防止钠反应时钠块或液体飞溅伤人。

《分子和原子》教材解读一、课标内容1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的。

2.知道分子是保持物质化学性质的最小微粒,原子是化学变化中的最小微粒。

3.以分子为例,能用微观粒子运动的观点解释生产、生活中的一些常见现象。

4.学习一些类比、模型等科学方法,培养抽象、想象、分析和推理等思维能力。

二、地位与作用九年级化学总共分上下两册,分子和原子是上册第三单元课题1的内容。

《化学课程标准》对本课题的要求是:1.认识物质的微粒性,知道分子、原子都是构成物质的微粒。

2.能用微粒的观点解释一些常见的现象,所以本课题的内容是继前面学习氧气的性质、变化后,从宏观的物质世界跨入微观的物质世界的第一课,对于学生理解宏观物质的微观构成具有重要作用,同时为进一步探究物质构成的奥秘奠定基础,因此本课具有承上启下的作用。

同时在促进学生科学物质观、正确世界观的形成和发展过程中,具有独特的教育价值和文化传承功能。

三、知识要点1.分子和原子的概念分子是保持物质化学性质的最小粒子。

原子是化学变化中的最小粒子。

2.分子的基本性质(1)分子的质量和体积都很小。

(2)分子在不停的运动。

(3)分子之间有间隔。

(4)同种分子的性质相同,不同种分子的性质不同。

3.化学反应的实质在化学反应中,分子分裂成原子,原子重新组合成新的分子。

4.分子与原子的本质区别在化学变化中分子可分,而原子不可再分。

1.运用分子、原子观点解释有关问题和现象。

四、内容分析本课题有两个知识点:物质由微粒构成和分子可以分为原子。

自本课题开始,学生将从化学角度认识物质,对微观世界进行一系列的探究活动,这是一个循序渐进的认识过程。

(一)物质由微粒构成本课题沿着生活经验、学生实验、科学实验到科学结论的思路进行编写。

从学生熟悉的生活经验,走过花铺会闻到花香,湿衣服经过晾晒就会变干;糖块放到水里会逐渐消失,而水却有了甜味。

品红在水中扩散,有关用扫描隧道显微镜获得的苯分子的图像、通过移走硅原子构成的文字的图片。

(新教材)统编人教版高中化学必修一全册优质教案(配合新课标编写)目录第一章物质及其变化第一节物质的分类及转化第二节离子反应第三节氧化还原反应第二章海水中的重要元素——钠和氯第一节钠及其化合物第二节氯及其化合物第三节物质的量实验活动1 配制一定物质的量浓度的溶液第三章铁金属材料第一节铁及其化合物第二节金属材料实验活动2 铁及其化合物的性质第四章物质结构元素周期律第一节原子结构与元素周期表第二节元素周期律第三节化学键实验活动3 同周期、同主族元素性质的递变第一章物质及其变化第1节物质的分类及转化一、教材分析本课是人教版化学必修1第一章《化学物质及其变化》第一节内容,是完成初高中课程内容衔接的重要载体,其将初中所学的单一、孤立的物质及反应梳理扩展为高中阶段多样、系统的物质反应体系,渗透分类观、物质转化观等化学学科学习的基本思想方法,旨在用其发现物质及变化的规律,并预测物质的性质及可能发生的变化。

本课以图片导入,共有“物质的分类”和“物质的转化”两部分内容。

具体来说,先介绍了物质分类的方法,并从多种分类的角度来认识物质世界;继而根据分散质微粒直径大小来分引入了胶体这一基本概念,补充了初中对混合物体系的认识,然后精选代表物质,探寻了从“单质-碱性氧化物-碱-盐”以及“单质-酸性氧化物-酸-盐”分别代表含金属或非金属元素物质之间的转化规律,并用其指导生产生活实际。

通过本节课内容的学习,学生不仅需要将初中所学的知识由点构成线合理关联起来,更需要在掌握的事实性知识的基础上开始建构并逐步形成基本的化学学科观念,指导高中阶段后续内容的学习,从而实现学科素养的提升。

二、教学目标1、基于分类观,按照元素组成,能对已知物质按不同分类标准进行简单分类,利用树状分类法、交叉分类法等建立元素与物质的联系。

2、学会从微粒大小角度对混合物进行分类,理解分散系、胶体等基本概念,掌握胶体的重要性质。

3、基于物质类别探究物质转化的规律,掌握单质、氧化物、酸、碱、盐之间的联系及转化特征。

课题3 元素一、课标内容本课题在义务教育《化学课程标准2019版》中体现的内容为:1.认识氢、碳、氧、氮等与人类关系密切的常见元素。

2.记住并能正确书写一些常见元素的名称和符号。

3.知道元素的简单分类。

4. 能根据元素的原子序数在元素周期表中找到指定元素。

5. 形成“化学变化过程中元素不变”的概念。

二、地位与作用《元素》是人教版九年级化学第三单元的课题3,本课题是学生在学习了分子和原子、原子的结构的基础上进行学习的,教材从从宏观和微观两个角度,自然地把对物质的宏观组成和微观结构的认识统一起来,从而形成元素的概念。

元素符号是最基本的、重要的化学用语,是学习化学必备的基础知识。

因此本课既是对前几节内容的概括和总结,又为以后化学式、化学方程式的学习打下基础。

所以元素这节内容起着承上启下的作用,有着举足轻重的地位。

三、知识要点【要点1】元素1.元素:是质子数相同(即核电荷数)的一类原子的总称。

2.元素种类:100余种3.地壳中含量前四位元素(质量分数):氧、硅、铝、铁。

【要点2】元素符号1.元素符号:国际上统一用来表示元素的一种特定的化学符号。

2.意义:表示一种元素;表示这种元素的一个原子。

3.书写:(1)由一个字母表示的元素符号要大写(2)由两个字母表示的元素符号,第一个字母要大写,第二个字母要小写。

【要点3】元素周期表1. 元素周期表:根据元素的原子结构和性质,把现在已知的一百多种元素按原子序数(核电荷数)科学有序的排列起来,这样得到的表叫元素周期表。

2.元素周期表的意义:学习和研究化学的重要工具。

四、内容分析本课题包括元素、元素符号和元素周期表简介三部分内容。

(一)元素元素是一个比较抽象的概念,初中学生理解起来确实不易,所以教材开门见山,用类比26个字母可以可拼写出数十万个英语单词一样,告诉学生组成物质的元素是有限的,元素其实只有一百多种。

然后教材从宏观层面,分析图3-16常见的一些物质,如蛋壳、贝壳和石灰石的主要成分都是碳酸钙,而碳酸钙是由钙、碳、氧三种元素组成的。

化学新教材与旧教材之对比(一)翠屏区凉姜中心学校张良儒今年使用的化学教材(2012年5月第一版,教育部审定,人民教育出版社出版),与前几年使用的初中化学教材(义务教育课程标准实验教科书)相比较,有比较大的变化,可以说是近看来变化最大的一次。

对比两套教材,可以发现:一、编写以人为本,编排顺序更符合学生的认知规律。

对比发现,教材将物质构成的奥秘与自然界的水两个单元调换,又将原来难度大而且集中的元素、离子、化合价与化学式等内容分散在两个单元里面。

这样做,既分散了难点,又让学生能够由浅入深,有一个知识消化的时间和空间,更符合学生的认知水平。

同样的道理,将实验活动氧气、二氧化碳的实验室制取与性质、燃烧的条件,放在本单元知识结束后进行,比原来的同步进行更科学,让学生有一个知识缓冲,编排也相对独立,更能够通过实验达到复习的目的。

二、重视难点突破,模型学习反复渗透。

对于学生看不见的分子、原子及化学变化的微观分析等难点,新教材更重视用模型讲解,让学生能“看”得见。

旧教材仅仅在P50-P52页中几个模型。

而新教材在P50、P51、P81、P95均用到了分子、原子模型,而且在课后习题P52、P82中也有相应的模型分析练习题。

借助模型,学生学习分子、原子等知识就没有那么抽象。

三、重视知识牵移,书后练习题量有一定程度的增加。

对比发现,新教材注重化学知识点的回归,每一章节都附有一定题量的围绕本节知识点的应用练习,练习题型与练习题都有一定程度的增加,难度也有所加深(如P115第5题、P148第8题、第9题)。

学生只要认真去做,基本能掌握本节知识的重点、要点知识。

四、知识容量有增加,让学生知识面更广。

增加了化学科学家的成果介绍,增加了污水处理流程介绍,增加了可燃冰的实物样品。

另外还增加了许多科技前沿的照片。

让内容更加丰富多彩。

更加吸引人。

五、知识表述更严谨、科学。

元素组成物质,分子、原子、离子构成物质在P60表述就十分准确;又如:对带电的原子团,叫根。