小说各类型题目

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

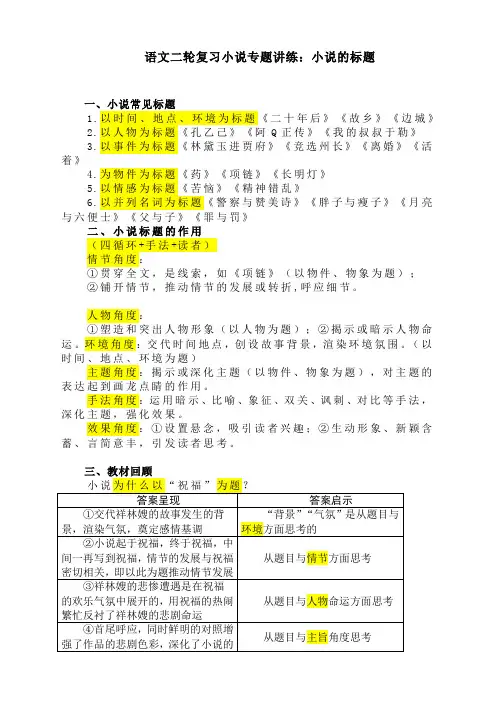

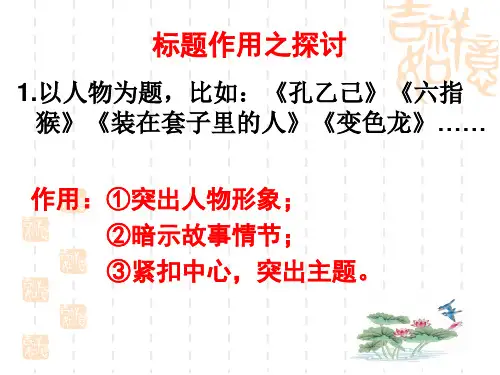

语文二轮复习小说专题讲练:小说的标题一、小说常见标题1.以时间、地点、环境为标题《二十年后》《故乡》《边城》2.以人物为标题《孔乙己》《阿Q正传》《我的叔叔于勒》3.以事件为标题《林黛玉进贾府》《竞选州长》《离婚》《活着》4.为物件为标题《药》《项链》《长明灯》5.以情感为标题《苦恼》《精神错乱》6.以并列名词为标题《警察与赞美诗》《胖子与瘦子》《月亮与六便士》《父与子》《罪与罚》二、小说标题的作用(四循环+手法+读者)情节角度:①贯穿全文,是线索,如《项链》(以物件、物象为题);②铺开情节,推动情节的发展或转折,呼应细节。

人物角度:①塑造和突出人物形象(以人物为题);②揭示或暗示人物命运。

环境角度:交代时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围。

(以时间、地点、环境为题)主题角度:揭示或深化主题(以物件、物象为题),对主题的表达起到画龙点睛的作用。

手法角度:运用暗示、比喻、象征、双关、讽刺、对比等手法,深化主题,强化效果。

效果角度:①设置悬念,吸引读者兴趣;②生动形象、新颖含蓄、言简意丰,引发读者思考。

三、教材回顾小说为什么以“祝福”为题?答案呈现答案启示①交代祥林嫂的故事发生的背景,渲染气氛,奠定感情基调“背景”“气氛”是从题目与环境方面思考的②小说起于祝福,终于祝福,中间一再写到祝福,情节的发展与祝福密切相关,即以此为题推动情节发展从题目与情节方面思考③祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐气氛中展开的,用祝福的热闹繁忙反衬了祥林嫂的悲剧命运从题目与人物命运方面思考④首尾呼应,同时鲜明的对照增强了作品的悲剧色彩,深化了小说的从题目与主旨角度思考主题《林教头风雪山神庙》一文的标题有何丰富含义?标题的表层义是林教头在风雪之夜投宿山神庙杀敌报仇,该题目高度概括了文章所叙故事情节。

“林教头”点明故事的主人公,“风雪”交代了故事发生的环境,“山神庙”是人物活动的场所,三个名词连用,构成了一幅有人有物、有景有情的画面,创造了一种凄凉、悲壮的诗一般的意境。

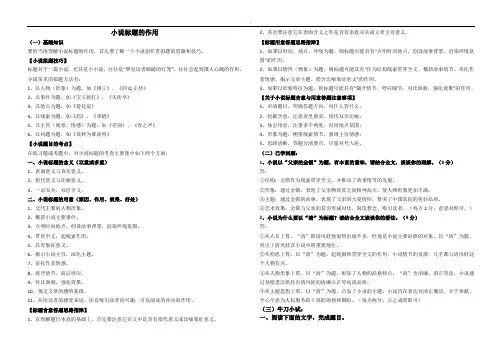

小说标题的作用(一)基础知识要恰当地理解小说标题的作用,首先要了解一下小说创作者拟题的思路和技巧。

【小说拟题技巧】标题对于一篇小说,尤其是小小说,往往是“照亮读者眼睛的灯笼”,往往会起到摄人心魄的作用。

小说常见的拟题方法有:1、以人物(形象)为题,如《棋王》、《阿Q正传》2、以事件为题,如《宝玉挨打》、《失街亭》3、以地点为题,如《荷花淀》4、以线索为题,如《药》、《项链》5、以主旨(寓意、情感)为题,如《差别》、《春之声》6、以问题为题,如《丧钟为谁而鸣》【小说题目的考点】在练习题或考题中,对小说标题的考查主要集中如下两个方面:一、小说标题的含义(双重或多重)1、表面意义与真实意义。

2、指代意义与比喻意义。

3、一语双关,双层含义。

二、小说标题的用意(原因、作用、效果、好处)1、交代主要的人物形象。

2、概括小说主要事件。

3、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围。

4、贯穿全文,起线索作用。

5、具有象征意义。

6、揭示小说主旨,深化主题。

7、寄托作者情感。

8、展开情节,前后呼应。

9、对比讽刺,强化效果。

10、奠定文章的感情基调。

11、从给读者的感受来说,还有吸引读者的兴趣,引发阅读的冲动的作用。

【标题含意答题思路指津】1、在理解题目本意的基础上,首先要注意它在文中是否有指代意义或比喻象征意义。

2、其次要注意它在表面含义之外是否有语意双关或文章主旨意义。

【标题用意答题思路指津】1、如果以时间、地点、环境为题,则标题可能具有“点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围”的作用。

2、如果以物件(物象)为题,则标题可能具有“作为结构线索贯穿全文、概括故事情节、寄托作者情感、揭示文章主题、隐含比喻象征意义”的作用。

3、如果以形象特征为题,则标题可能具有“铺开情节,呼应细节;对比讽刺,强化效果”的作用。

【关于小说标题含意与用意答题注意事项】1、审清题目,明确答题方向,问什么答什么;2、挖掘含意,注意表里虚实,指代双关比喻;3、体会用意,注重多个角度,时间地点氛围;4、形象为题,侧重线索情节,强调主旨情感;5、思路清晰,答题分清要点,尽量对号入座。

《现代小说》考试题目一、80后文学的三大文化背景1、网络文化:自由表达的生长空间从文学创作的角度来看,网络对80后文学的推动至少有两个表现---是“零进入门槛”指的是网上的个人出版方式。

所谓“五零”条件指零编辑、零技术、零体制、零成本、零形式。

---是“交互式共享”催生出了“共享媒体”和一种崭新的“交互式共享”2、青年文化:“裂变”的价值观念所谓“裂变”是因为在全球化的网络时代,整个“语境”发生了根本的变化,80后文学的文化背景是一种丰富庞杂的文化。

古典到传统:美的符号在改变3、大众消费文化:书写一种欲望韩寒:表达现存教育制度压抑下个人消费自由的渴求,以叛逆行为抵抗社会。

张悦然:青春的迷茫与成长的疼痛,在美丽而迷幻的境界中讲述伤感的故事。

郭敬明:明丽的“青春忧伤”与亲情渴望,强烈的表达一种青春期的情感诉求。

二:“三分天下”1、以文学期刊为主阵地的传统文学(精英、历史、文化)2、以出版营销为依托的图书市场文学(市场导向、利润最大化)3、以网络新媒体为平台的网络文学世界三大宗教指的是基督教、伊斯兰教(也称回教)以及佛教。

上述的基督教包含基督教三大教派,即天主教、基督新教、东正教,其中东正教与天主教、基督新教相比信徒相对较少。

此三种宗教之所以能成为前三大,专家学者认为主要的原因在于教义上较无拘限性与排他性,印度教大体仅适用在印度国境,犹太教则只认定犹太人为神的选民,日本的神道教也只认定日本为神国,日本人为神国的子民,如此在散播传递的扩展上较有难度。

中国现当代小说有两大派:一个是一赵树理为代表的“山药蛋派”,一个是以孙犁为代表的“荷花淀派”青少年网络阅读调查一、已有调查成果综述随着网络的普及,网上阅读对现在的青少年来说早已不是新奇的事,徜徉在网络的世界,越来越多的青少年感觉表示自己的生活已离不开网络。

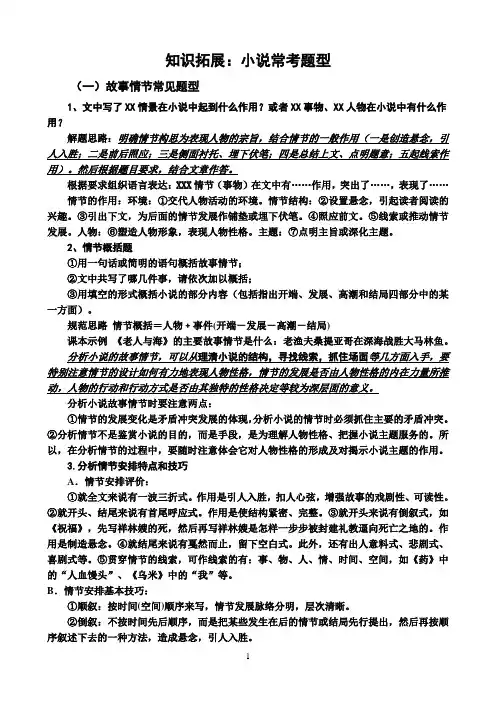

知识拓展:小说常考题型(一)故事情节常见题型1、文中写了XX情景在小说中起到什么作用?或者XX事物、XX人物在小说中有什么作用?解题思路:明确情节构思为表现人物的宗旨,结合情节的一般作用(一是创造悬念,引人入胜;二是前后照应;三是侧面衬托、埋下伏笔;四是总结上文、点明题意;五起线索作用)。

然后根据题目要求,结合文章作答。

根据要求组织语言表达:XXX情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……情节的作用:环境:①交代人物活动的环境。

情节结构:②设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③引出下文,为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④照应前文。

⑤线索或推动情节发展。

人物:⑥塑造人物形象,表现人物性格。

主题:⑦点明主旨或深化主题。

2、情节概括题①用一句话或简明的语句概括故事情节;②文中共写了哪几件事,请依次加以概括;③用填空的形式概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

规范思路情节概括=人物﹢事件(开端-发展-高潮-结局)课本示例《老人与海》的主要故事情节是什么:老渔夫桑提亚哥在深海战胜大马林鱼。

分析小说的故事情节,可以从理清小说的结构,寻找线索,抓住场面等几方面入手,要特别注意情节的设计如何有力地表现人物性格,情节的发展是否由人物性格的内在力量所推动,人物的行动和行动方式是否由其独特的性格决定等较为深层面的意义。

分析小说故事情节时要注意两点:①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突。

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。

所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

3.分析情节安排特点和技巧A.情节安排评价:①就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头、结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式,如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

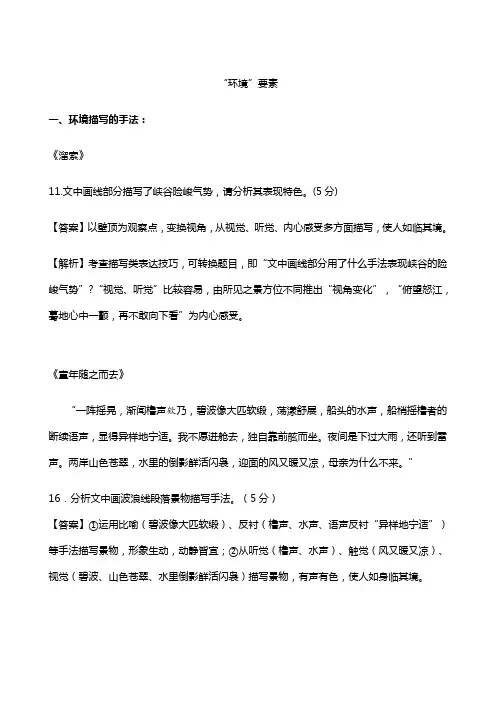

“环境”要素一、环境描写的手法:《溜索》11.文中画线部分描写了峡谷险峻气势,请分析其表现特色。

(5分)【答案】以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

【解析】考查描写类表达技巧,可转换题目,即“文中画线部分用了什么手法表现峡谷的险峻气势”?“视觉、听觉”比较容易,由所见之景方位不同推出“视角变化”,“俯望怒江,蓦地心中一颤,再不敢向下看”为内心感受。

《童年随之而去》“一阵摇晃,渐闻橹声欸乃,碧波像大匹软缎,荡漾舒展,船头的水声,船梢摇橹者的断续语声,显得异样地宁适。

我不愿进舱去,独自靠前舷而坐。

夜间是下过大雨,还听到雷声。

两岸山色苍翠,水里的倒影鲜活闪袅,迎面的风又暖又凉,母亲为什么不来。

”16.分析文中画波浪线段落景物描写手法。

(5分)【答案】①运用比喻(碧波像大匹软缎)、反衬(橹声、水声、语声反衬“异样地宁适”)等手法描写景物,形象生动,动静皆宜;②从听觉(橹声、水声)、触觉(风又暖又凉)、视觉(碧波、山色苍翠、水里倒影鲜活闪袅)描写景物,有声有色,使人如身临其境。

《第九车厢》“四周是一片大草原,光秃秃的,一轮圆月冷冷照在停着第9车厢的备用道上。

”4.赏析划线部分的景物描写答案:①光秃秃的大草原、冷冷的圆月渲染了凄清、空旷、荒芜的氛围。

②烘托了人物的无助感③以月之圆显人物心情、事情结局之残,与结尾点明的已成泡影的旅游构成了对照。

《早餐》那是凌晨时分,东边的山峦仍是一片令人生厌的蓝黑色。

但山背后却已晨曦微露,一抹淡红渲染着山峦的边缘。

当这缕红光婀娜升空时,色泽越变越冷、越淡、越暗。

当她接近无边天际时,就逐渐和漆黑夜空水乳交融了。

11.文中画线部分描写了独特的山区晨景,请分析其表现特色。

(4分)11.(4分)从低到高(或由近及远),从视觉、内心感受等角度描写,运用比拟、比喻修辞手法,语言表达富有韵味。

评分建议:每点1分。

二、环境描写的作用《晚秋》“一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。

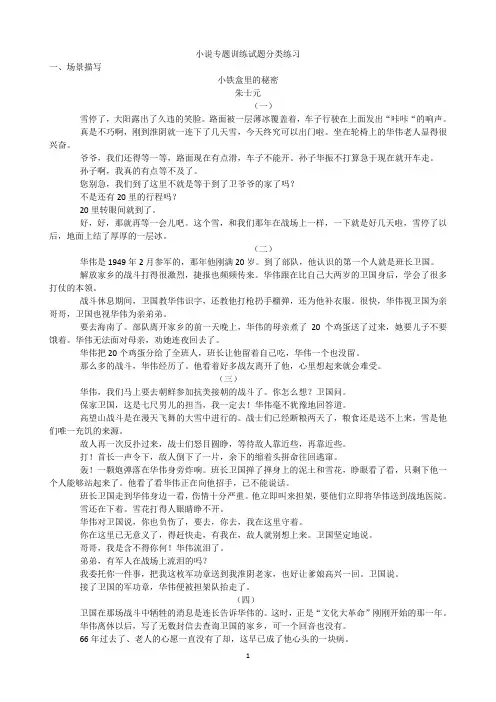

小说专题训练试题分类练习一、场景描写小铁盒里的秘密朱士元(一)雪停了,大阳露出了久违的笑脸。

路面被一层薄冰覆盖着,车子行驶在上面发出“咔咔“的响声。

真是不巧啊,刚到淮阴就一连下了几天雪,今天终究可以出门啦。

坐在轮椅上的华伟老人显得很兴奋。

爷爷,我们还得等一等,路面现在有点滑,车子不能开。

孙子华振不打算急于现在就开车走。

孙子啊,我真的有点等不及了。

您别急,我们到了这里不就是等于到了卫爷爷的家了吗?不是还有20里的行程吗?20里转眼间就到了。

好,好,那就再等一会儿吧。

这个雪,和我们那年在战场上一样,一下就是好几天啦,雪停了以后,地面上结了厚厚的一层冰。

(二)华伟是1949年2月参军的,那年他刚满20岁。

到了部队,他认识的第一个人就是班长卫国。

解放家乡的战斗打得很激烈,捷报也频频传来。

华伟跟在比自己大两岁的卫国身后,学会了很多打仗的本领。

战斗休息期间,卫国教华伟识字,还教他打枪扔手榴弹,还为他补衣服。

很快,华伟视卫国为亲哥哥,卫国也视华伟为亲弟弟。

要去海南了。

部队离开家乡的前一天晚上,华伟的母亲煮了20个鸡蛋送了过来,她要儿子不要饿着。

华伟无法面对母亲,劝她连夜回去了。

华伟把20个鸡蛋分给了全班人,班长让他留着自己吃,华伟一个也没留。

那么多的战斗,华伟经历了。

他看着好多战友离开了他,心里想起来就会难受。

(三)华伟,我们马上要去朝鲜参加抗美接朝的战斗了。

你怎么想?卫国问。

保家卫国,这是七尺男儿的担当,我一定去!华伟毫不犹豫地回答道。

高望山战斗是在漫天飞舞的大雪中进行的。

战士们已经断粮两天了,粮食还是送不上来,雪是他们唯一充饥的来源。

敌人再一次反扑过来,战士们怒目圆睁,等待敌人靠近些,再靠近些。

打!首长一声令下,敌人倒下了一片,余下的缩着头拼命往回逃窜。

轰!一颗炮弹落在华伟身旁炸响。

班长卫国掸了掸身上的泥土和雪花,睁眼看了看,只剩下他一个人能够站起来了。

他看了看华伟正在向他招手,已不能说话。

班长卫国走到华伟身边一看,伤情十分严重。

小说题目作用1、交代主要人物形象。

2、概括小说主要事件。

3、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章的感情基调。

4、贯穿全文,起线索作用。

5、具有象征意义。

6、揭示小说主旨,深化主题。

7、表明作者的观点态度,寄托作者情感。

8、展开情节,前后呼应。

9、对比讽刺,强化效果。

10、设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。

让读者看了题目会产生遐想,饶有兴趣地看下去。

引发读者思考。

情节的作用:①交代人物活动的环境;②设置悬念,引起读者阅读的兴趣;③为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④照应前文;⑤线索或推动情节发展;⑥刻画人物性格;⑦点明主旨或深化主题。

环境描写的作用①交代故事发生的时间地点。

为人物出场提供活动空间。

②暗示社会背景,揭示社会本质特征,展示世态风情。

③渲染气氛,奠定情感基调。

④烘托人物心境,展现人物情感;揭示人物性格,暗示人物命运。

⑤作为情节线索;推动情节的发展,为后文作铺垫。

⑥揭示或深化文章的主题思想。

情节安排评价【知识储备】根据内容所处的位置的不同通常有如下结构作用:开头——统领全文、提纲挈领、引出下文、为后文做铺垫;开门见山、直入主题;提出问题,引人注意;欲扬先抑;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),总领下文。

过渡(转承句)——承上启下;由叙述转向议论;由写景转向抒情;由正面到反面;由……到……;层层深入;总领下文;总结上文……结尾——卒章显志;总结全文;言有尽而意无穷;戛然而止,留下空白,回味深长(作用:引发读者想象,耐人寻味);点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)……就开头结尾来说,有首尾呼应式。

作用:使结构紧密、完整。

点睛句——点明全文中心,统领全文;句子含意深刻,耐人寻味,读后给人以启迪。

布局谋篇——开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过度铺垫、设置悬念、曲折有致、一波三折、材料典型、真实、新颖、有力、主次得当。

一篇高中现代文“万能小说”全题型宝典:用《理水》《看萤火虫去》《糖醋张》《锁》勾连小说所有题型一、目录1、一篇“万能小说”串联全题型:用《理水》勾连小说所有题型2、一篇“万能小说”串联全题型:用《看萤火虫去》勾连小说所有题型3、一篇“万能小说”串联全题型:用《糖醋张》勾连小说所有题型4、一篇“万能小说”串联全题型:用《锁》勾连小说所有题型(一)理水(节选)鲁迅当两位大员回到京都的时候,别的考察员也大抵陆续回来了,只有禹还在外。

他们在家里休息了几天,水利局的同事们就在局里大排筵宴,替他们接风。

这一天真是车水马龙,不到黄昏时候,主客就全都到齐了,院子里却已经点起庭燎来,鼎中的牛肉香,一直透到门外虎贲的鼻子跟前,大家就一齐咽口水。

酒过三巡,大员们就讲了一些水乡沿途的风景,芦花似雪,泥水如金,黄鳝膏腴,青苔滑溜……等等。

微醺之后,才取出大家采集了来的民食来,都装着细巧的木匣子,盖上写着文字,有的是伏羲八卦体,有的是仓颉鬼哭体,大家就先来赏鉴这些字,争论得几乎打架之后,才决定以写着“国泰民安”的一块为第一,因为不但文字质朴难识,有上古淳厚之风,而且立言也很得体,可以宣付史馆的。

局外面也起了一阵喧嚷。

一群乞丐似的大汉,面目黧黑,衣服破旧,竟冲破了断绝交通的界线,闯到局里来了。

卫兵们大喝一声,连忙左右交叉了明晃晃的戈,挡住他们的去路。

“什么?——看明白!”当头是一条瘦长的莽汉,粗手粗脚的,怔了一下,大声说。

卫兵们在昏黄中定睛一看,就恭恭敬敬的立正,举戈,放他们进去了。

局里的大厅上发生了扰乱。

大家一望见一群莽汉们奔来,纷纷都想躲避,但看不见耀眼的兵器,就又硬着头皮,定睛去看。

头一个虽然面貌黑瘦,但从神情上,也就认识他正是禹;其余的自然是他的随员。

这一吓,把大家的酒意都吓退了,沙沙的一阵衣裳声,立刻都退在下面。

禹便一径跨到席上,并不屈膝而坐,却伸开了两脚,把大脚底对着大员们,又不穿袜子,满脚底都是栗子一般的老茧。

小说题目作用

1、交代主要人物形象。

2、概括小说主要事件。

3、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章的感情基调。

4、贯穿全文,起线索作用。

5、具有象征意义。

6、揭示小说主旨,深化主题。

7、表明作者的观点态度,寄托作者情感。

8、展开情节,前后呼应。

9、对比讽刺,强化效果。

10、设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。

让读者看了题目会产生遐想,饶有兴趣地看下去。

引发读者思考。

情节的作用:

①交代人物活动的环境;②设置悬念,引起读者阅读的兴趣;③为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④照应前文;⑤线索或推动情节发展;⑥刻画人物性格;⑦点明主旨或深化主题。

环境描写的作用

①交代故事发生的时间地点。

为人物出场提供活动空间。

②暗示社会背景,揭示社会本质特征,展示世态风情。

③渲染气氛,奠定情感基调。

④烘托人物心境,展现人物情感;揭示人物性格,暗示人物命运。

⑤作为情节线索;推动情节的发展,为后文作铺垫。

⑥揭示或深化文章的主题思想。

情节安排评价

【知识储备】根据内容所处的位置的不同通常有如下结构作用:

开头——统领全文、提纲挈领、引出下文、为后文做铺垫;开门见山、直入主题;提出问题,引人注意;欲扬先抑;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),总领下文。

过渡(转承句)——承上启下;由叙述转向议论;由写景转向抒情;由正面到反面;由……到……;层层深入;总领下文;总结上文……

结尾——卒章显志;总结全文;言有尽而意无穷;戛然而止,留下空白,回味深长(作用:引发读者想象,耐人寻味);点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)……

就开头结尾来说,有首尾呼应式。

作用:使结构紧密、完整。

点睛句——点明全文中心,统领全文;句子含意深刻,耐人寻味,读后给人以启迪。

布局谋篇——开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过度铺垫、设置悬念、曲折有致、一波三折、材料典型、真实、新颖、有力、主次得当。

文章标题——通常起文章线索的作用。

小说情节安排的特点和作用方面的问题

叙述故事的方法有顺叙、倒叙、插叙、补叙。

其中倒叙和插叙是考查的重点。

倒叙是指不按时间先后顺序,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

它可以造成悬念,增强艺术效果。

插叙是指在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件叙述,它可以帮助情节的展开,丰富作品的内容。

(《孔乙己》)

情节安排还包括照应和伏笔。

照应就是文学作品前后文之间的互相呼应。

/照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

//伏笔是指文学作品中,在前段里为后段所作的提示或暗示。

//在小说中使用伏笔,能使小说情节曲折,结构紧凑,构思精巧,前呼后应。

人称作用

第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

倒叙的作用

(1)内容上,可以使内容集中,突出中心主题;或前后形成鲜明的对比。

(2)结构上,使叙述有波澜,使文章的结构曲折多变,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调。

(3)效果上,能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,引起读者思想上的共鸣,起到先声夺人的效果。

插叙的作用

(1)内容上,插叙的内容对主要情节起衬托和补充作用,使叙述更加充分,弥补单凭顺叙难以交代清楚的必要内容,使文章更充实、更周密,使文章的中心意思更加明确。

(2)结构上,更紧凑。

为主体部分做好了铺垫,也能使行文有张有弛,起伏有致,避免了平铺直叙。

线索的作用:贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地结合起来,使文章条理清楚,层次分明。

鉴赏小说的艺术特色

小说的艺术特色包括小说的谋篇布局、表现手法和语言特点。

小说在谋篇布局(构思)上的特点表现在作者是否运用了倒叙、插叙、照应、铺垫、线索(明线、暗线)等方法,同时要了解这些方法对塑造人物形象和表现主题所起的作用。

小说的表现手法常见的有对比、烘托、讽刺、夸张、先抑后扬等,我们应该了解这些表现手法的表达效果。

/例如运用对比手法,可以突出主要人物的性格、思想、感情等,更好地表现文章的主题。

/运用先抑后扬手法,先贬抑再大力颂扬所描写的对象,使上下文形成鲜明对比,从而突出所写的对象,收到出人意料的感人效果。

鉴赏小说的语言特色,要注意从作品实际出发对①人物语言的个性化特点、作者运用语言的风格进行具体分析。

要结合人物的身份、地位、经历,体会小说个性化的人物语言。

通过仔细揣摩,细心体味,概括出它们对情节发展、人物形象塑造或主题思想表现所起的作用。

同时还要注意②小说的语言风格,细心品味小说语言是朴实含蓄,还是风趣直白,是清新明丽,还是古朴典雅。

小说结局的类型及其表达效果

1.出人意料的结局

(1)从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

(2)从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

2.令人伤感的悲剧结局

(1)从主题上看,能更好地深化主题。

(2)从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

(3)这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

3.令人喜悦的大团圆结局

(1)从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

(2)从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

(3)从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

4.戛然而止,留下空白的结局。

留下了“空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。