中庸之道

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:6

中庸之道的核心思想是什么中庸之道就是保持中正的立场的规律和方法,是人修为的一种最高境界。

简单地说,就是要自我管理,顺应自然规律,时刻保持克制和正气。

并非现代人所普遍理解的中立、平庸。

更通俗地说吧:就是和谐。

保持自我心态的和谐、与环境的和谐。

这是无人能及的理想境界。

中者,天下之正道。

庸者,天下之定理。

中庸之道,意为不偏不倚,折中调和的处世态度。

中庸之道,精髓是“荣”,即为“真挚之道”。

真诚,是心之至诚,以诚待人、处事、立业、待人。

中庸之道就是中国古代唯心主义哲学观点论,出自于儒家文化的《中庸》。

中庸之道就是人生的'大道,事业成功、生活与身心健康的显然理论,基本涵盖三层理论:第一层理论:中不偏,庸不易。

是指人生不偏离,不变换自己的目标和主张。

这就是一个持之以恒的成功之道。

孔子有曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”第二层理论:指中正、豁达。

人须要维持中正豁达,如果丧失中正、豁达一定就是晴、怒、哀、趣太过,治怒唯有趣,治过喜莫过礼,守礼的方法是恭。

只要维持一颗尊敬或者敬畏的心,中正、豁达就以求长存,人的身心健康就以求确保。

第三层理论:中指好的意思,庸同用,中用的意思。

指人要拥有一技之长,做一个有用的人才;又指人要坚守自己的岗位,要在其位谋其职。

中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

中庸就是说道人的道德如果能够达至中庸,就是最低的道德,百姓一直在不懈努力崇尚。

中庸不是无法同时实现,而是很难同时实现。

为什么?因为中庸没定量的标准,仅靠我们自己去体悟。

如果将中庸展开定量处置,那中庸就难同时实现了。

谈中庸,必须要谈道,道离不开目标,没有目标的生活就失去了意义。

中国圣人的目标:修身、齐家、治国、平天下。

谈中庸要谈到让大家可以实践为好,也就是现代的接地气。

再就是,庸的基本词义就是市场需求,就是崇尚目标过程中的市场需求,就是人和人(或物)之间互动过程中所赢得的量与所代价的量。

比如说喝茶必须七成饭,就是人和食物之间的互动的量。

中庸之道的精髓是什么中庸之道的精髓是什么中庸之道是中国古代唯心主义哲学观点论,出自儒家文化的《中庸》。

下面是小编为大家整理的中庸之道的精髓是什么,仅供参考,欢迎阅读。

中庸之道就是保持中正的立场的规律和方法,是人修为的一种最高境界。

简单地说,就是要自我管理,顺应自然规律,时刻保持克制和正气。

并非现代人所普遍理解的中立、平庸。

更通俗地说吧:就是和谐。

保持自我心态的和谐、与环境的和谐。

这是无人能及的理想境界。

中者,天下之正道。

庸者,天下之定理。

中庸之道,意为不偏不倚,折中调和的.处世态度。

中庸之道,精髓在于“诚”,即“真诚之道”。

真诚,是心之至诚,以诚待人、处事、立业、待人。

中庸之道是中国古代唯心主义哲学观点论,出自儒家文化的《中庸》。

中庸之道是人生的大道,事业成功、生活与健康的根本理论,基本包含三层理论:第一层理论:中不偏,庸不易。

是指人生不偏离,不变换自己的目标和主张。

这就是一个持之以恒的成功之道。

孔子有曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”第二层理论:指中正、平和。

人需要保持中正平和,如果失去中正、平和一定是喜、怒、哀、乐太过,治怒唯有乐,治过喜莫过礼,守礼的方法在于敬。

只要保持一颗敬重或者敬畏的心,中正、平和就得以长存,人的健康就得以保障。

第三层理论:中指好的意思,庸同用,中用的意思。

指人要拥有一技之长,做一个有用的人才;又指人要坚守自己的岗位,要在其位谋其职。

中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

中庸是说人的道德如果能达到中庸,就是最高的道德,百姓一直在努力追求。

中庸不是不能实现,而是很难实现。

为什么?因为中庸没有量化的标准,只能靠我们自己来感悟。

如果将中庸进行量化处理,那中庸就容易实现了。

谈中庸,必须要谈道,道离不开目标,没有目标的生活就失去了意义。

中国圣人的目标:修身、齐家、治国、平天下。

谈中庸要谈到让大家可以实践为好,也就是现代的接地气。

再就是,庸的基本词义是需求,是追求目标过程中的需求,是人和人(或物)之间互动过程中所获得的量与所付出的量。

中庸之道

成语解释中:折中;庸:平常。

儒家的一种主张。

指不偏不倚的折衷的原则和态度。

成语出处先秦孔子《论语雍也》:“中庸之为德也,其至矣乎。

”

成语简拼ZYZD

成语注音ㄓㄨㄥㄩㄥㄓㄉㄠˋ

常用程度常用成语

成语字数四字成语

感情色彩中性成语

成语用法中庸之道偏正式;作主语、宾语;含贬义。

成语结构偏正式成语

成语年代古代成语

成语正音中,不能读作“zhònɡ”。

成语辨形庸,不能写作“佣”。

近义词不偏不倚

反义词厚此薄彼、偏听偏信

成语例子他一面想,这既无闭关自守之操切,也没有开放门户之不安:是很合于“中庸之道”的。

(鲁迅《彷徨幸福的家庭》

英语翻译the happy mean

日语翻译中庸の道(みち)

俄语翻译держатьсяпромежуточнойпозиции

其他翻译<德>Doktrin von Maβ und Mitte <der goldene Mittelweg><法>

成语谜语中路。

中庸之道的精髓是什么中庸之道是中国古代唯心主义哲学观点论,出自儒家文化的《中庸》。

下面是小编为大家整理的中庸之道的精髓是什么,仅供参考,欢迎阅读。

中庸之道就是保持中正的立场的规律和方法,是人修为的一种最高境界。

简单地说,就是要自我管理,顺应自然规律,时刻保持克制和正气。

并非现代人所普遍理解的中立、平庸。

更通俗地说吧:就是和谐。

保持自我心态的和谐、与环境的和谐。

这是无人能及的理想境界。

中者,天下之正道。

庸者,天下之定理。

中庸之道,意为不偏不倚,折中调和的处世态度。

中庸之道,精髓在于“诚”,即“真诚之道”。

真诚,是心之至诚,以诚待人、处事、立业、待人。

中庸之道是中国古代唯心主义哲学观点论,出自儒家文化的《中庸》。

中庸之道是人生的'大道,事业成功、生活与健康的根本理论,基本包含三层理论:第一层理论:中不偏,庸不易。

是指人生不偏离,不变换自己的目标和主张。

这就是一个持之以恒的成功之道。

孔子有曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”第二层理论:指中正、平和。

人需要保持中正平和,如果失去中正、平和一定是喜、怒、哀、乐太过,治怒唯有乐,治过喜莫过礼,守礼的方法在于敬。

只要保持一颗敬重或者敬畏的心,中正、平和就得以长存,人的健康就得以保障。

第三层理论:中指好的意思,庸同用,中用的意思。

指人要拥有一技之长,做一个有用的人才;又指人要坚守自己的岗位,要在其位谋其职。

中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

中庸是说人的道德如果能达到中庸,就是最高的道德,百姓一直在努力追求。

中庸不是不能实现,而是很难实现。

为什么?因为中庸没有量化的标准,只能靠我们自己来感悟。

如果将中庸进行量化处理,那中庸就容易实现了。

谈中庸,必须要谈道,道离不开目标,没有目标的生活就失去了意义。

中国圣人的目标:修身、齐家、治国、平天下。

谈中庸要谈到让大家可以实践为好,也就是现代的接地气。

再就是,庸的基本词义是需求,是追求目标过程中的需求,是人和人(或物)之间互动过程中所获得的量与所付出的量。

古语“中庸之道”的含义中国有句古话:“极高明而道中庸”,什么意思呢?说的是中庸之道,中庸之道是不是平庸之道呢?可以这么理解,但是在传统文化中,却有另一番含义呢。

中庸之道之所以被奉为“极高明”,说明不是一般的高明,那它高明在哪里呢?原来中庸之道是指,做事要根据不同情况,采取适宜办法,坚持中道,不偏不倚,过犹不及。

这并非是说不讲原则,而是要讲究时机,讲究涵养,在传统的“四书五经”里,专门有一部讲中庸的经典《中庸》。

其中有一段话子的话:子曰:道之不行也,我知之矣,知者过之,愚者不及也。

道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。

人莫不饮食也,鲜能知味也。

翻译成白话文,意思是说:子说:中庸之道不能实行的原因,我知道了:聪明的人自以为是,认识过了头;愚蠢的人智力不及,不能理解它。

中庸之道不能弘扬的原因,我知道了:贤能的人做得太过分,不贤的人根本做不到。

就像人们每天都要吃喝,但却很少有人能够真正品尝滋味。

子这句话很有意味,他认为聪明人和愚蠢人都偏离了中庸之道,生活中多数人追求聪明,聪明有什么不好吗?子认为太过了,太过了当然不好,那么,愚蠢呢?愚蠢当然也是不好的,可是,生活中有人往往走向反面,认为聪明不好,就故意装得愚钝起来,甚至故意愚钝起来,还认为那是大智若愚,其实,聪明和愚钝都没有体味中庸之道的涵。

还有啊,就是贤能与不贤,这两者都违背了中庸原则,有些人确实是贤能的,但是呢,什么事都做,什么话都说,似乎别人都不懂似的,这类人确实比一般人高明一些,但是往往做过了头。

生活中有一些道理,如果强调得过了头,就会过犹不及,比如说,如对待理论与实践的问题,有人认为,任事情都是做出来的,仅仅懂得道理是没用的,但是必须明白“做出来”这个道理,才能够更好地去做啊,只有明白了道理,才能够主动地去做,有意识地去做,不能够只执其一端,而不及其余。

仅仅强调“知”,或仅仅强调“行”,都是片面的,正确的做法是做到知行合一。

再比如,有些人认为想学好佛,就要出家,要出世,另一些人则强烈反对,认为修行离不开生活,必须在生活中修行,必须入世,担当好自己的社会角色,大隐隐于市,这才算是真正的修行。

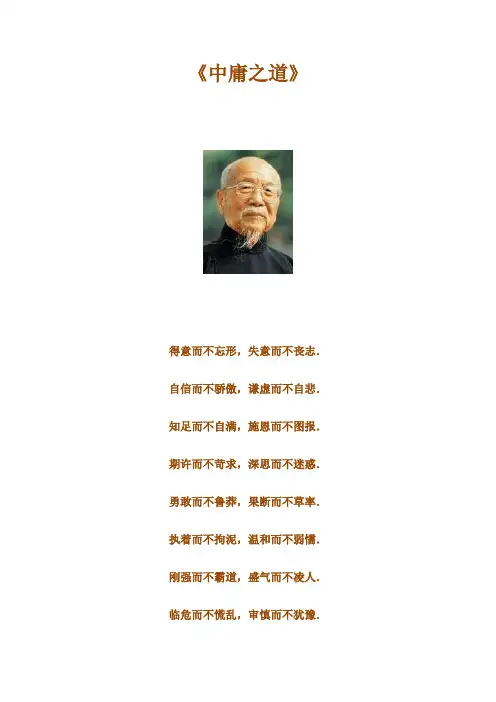

《中庸之道》

得意而不忘形,失意而不丧志.自信而不骄傲,谦虚而不自悲.知足而不自满,施恩而不图报.期许而不苛求,深思而不迷惑.勇敢而不鲁莽,果断而不草率.执着而不拘泥,温和而不弱懦.刚强而不霸道,盛气而不凌人.临危而不慌乱,审慎而不犹豫.

传统而不守旧,礼多而不守套.批评而不中伤,赞美而不奉承.失败而不灰心,挫折而不气馁.成功而不自居,自保而不欺人.休息而不停顿,低潮而不退潮.理直而不气壮,矫柔而不作态.矫枉而不过正,听从而不盲从.节简而不吝啬,慷慨而不挥霍.时时警惕自己,常常利人利已.。

什么是中庸之道

什么是中庸之道:不偏不倚,折中调和的处世态度。

出自《论语·庸也》:“中庸之为德也,其至矣乎。

”。

中庸之道是中国古代唯心主义哲学观点论,出自儒家文化的《中庸》。

中庸之道的主题思想是教育人们自觉地进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善,把自己培养成为具有理想人格,达到至善、至仁、至诚、至道、至德、至圣、合外内之道的理想人物,共创“致中和天地位焉万物育焉”的“太平和合”境界。

中庸之道理论

中庸之道是人生的大道,事业成功、生活与健康的根本理论,基本包含三层理论:

第一层理论:中不偏,庸不易。

是指人生不偏离,不变换自己的目标和主张。

这就是一个持之以恒的成功之道。

孔子有曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”

第二层理论:指中正、平和。

人需要保持中正平和,如果失去中正、平和一定是喜、怒、哀、乐太过,治怒唯有乐,治过喜莫过礼,守礼的方法在于敬。

只要保持一颗敬重或者敬畏的心,中正、平和就得以长存,人的健康就得以保障。

第三层理论:中指好的意思,庸同用,中用的意思。

指人要拥有一技之长,做一个有用的人才;又指人要坚守自己的岗位,要在其位谋其职。

中庸之道是什么意思详细含义

中庸之道释义:待人处世采取不偏不倚,调和折中的态度。

《论语·雍也》:“中庸之为德矣,其至矣乎!”

扩展资料

什么是中庸之道:

中庸之道,意思是指不偏不倚,折中调和的处世态度。

出自《论语·庸也》。

中国古代的大思想家、教育家孔子是这样解释中庸之道的:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

”一句话言简意赅地揭示了中庸之道这一主题思想的核心是自我教育。

“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”意思是说,中庸是一种至高无尚的美德,民众缺少很久了。

孔子说这话的主要的目的是要把当时的社会秩序、社会制度保持在周礼的`规范之内。

当时孔子生在“礼崩乐坏”的春秋时代,那个时代王室衰微,诸侯崛起,战事不断,民不聊生,孔子一生都在为恢复合乎周礼的社会秩序而奋斗,他讲中庸也是为此目的。

何为中庸之道中庸之道不是简单的中立,不作为,甘于平庸;更不是庸俗,和稀泥,隔岸观火。

有人认为,保持中立就是中庸,甚至举例说既不做坏事也不做好事是中庸。

那是完全错误的,中庸之道不是麻木之道,它是很注重人的主动性的,只不过它侧重一个“度”,不能强出头,但也不能麻木不仁,而是量力而行。

余生于微末之间,智识尚属初进之时,不敢轻言道德,虽未解中庸之精髓,但亦颇为信奉。

中庸之道最初由孔子提出,后代圣贤多有研究和补充,发展至今已是一种很重要的道德观。

宋代儒学大师朱熹在给中庸作注时说:“中庸者,不偏不倚,无过不及,看似平常之理,实则精妙至极”。

我理解中庸,最重要的一点就是,在做人、做事、做企业中,既要把握永恒的原则,又要顺应变化的环境,因时、因事、因势、因地、因人制宜,力求做到恰如其分,恰到好处。

中庸是需要变通的,不能应循守旧,照本宣科,用哲学来说就是需要充分发挥主观能动性,具体问题具体分析。

用中庸之道办事,就是要综合考虑方方面面的因素,力求达到最理想的效果;中庸之道要求我们把握全局,避免盲人摸象,在适当的时候,适当的环境,对适当的对象,用适当的方式,做适当的事情。

适当才是最重要的,咱不要求最好的,只要求最合适的。

知道企业最想招什么人吗?是要招最合适,而不是最优秀的。

一个工作,高中生能做,博士生也能做,达到的效果是一样的,企业肯定会要高中生,因为高中生对企业的要求会更低,企业的成本会更少。

这一点在找对象上也有很好的体现,如果你不够优秀,不要找比你优秀很多的对象,那样你会驾驭不住,一定要找个最合适的,谈恋爱,还真得讲究中庸之道。

“执其两端,过犹不及”是中庸之道的基本原则。

这个按我的理解就是,你首先得搞清楚这两端是什么,这两端呢,就是过与不及这两个极端。

这两个极端我们都是不能取的,在这两个极端的中间,我们一定能找到那个协调点,我们就用其“中”。

这个是要求我们在充分了解两端的情况下,去做着两端的协调,从而达到最理想的结果。

中庸之道简介《中庸》是中国古代讲究和谐、平衡的哲学思想,也是儒家经典著作之一。

其中最核心的理念就是"中庸",意为遵循适度、平衡的原则,在各个方面追求和谐与稳定。

本文将深入探讨《中庸》中的中庸之道。

中庸的含义中庸表示追求适度、平衡,不偏不倚的状态或准则。

它强调追求和谐与稳定,既不走极端,也不偏离正道。

《中庸》认为人应在心性上达到在非常之地能坚守正道而不显露过激表现。

信奉中庸的重要性1.合理处理事物:中庸告诫人们处理事务时要遵循适度与平衡,避免过分或不足。

2.实现和谐社会:通过尊重差异并寻求共同点,在个体与社会间实现和谐共生。

3.培养正确价值观:追求中庸有助于树立正确的伦理观念与行为准则。

4.提升自我境界:通过坚持中庸理念,个人能够保持心灵的平衡,提升人格魅力。

中庸之道的实践指南1.深思熟虑:在面对抉择时,需深思熟虑,并充分考虑利弊得失。

2.克己奉公:控制欲望与情绪,以大局为重,为社会与他人做出贡献。

3.处事从容:不盲从潮流与舆论,保持内心平静,在困难面前始终保持冷静从容的态度。

4.修身齐家治国平天下:追求中庸要求改善自身、合理管理家庭、参与社会事务和建设和谐社会。

中庸之道在现代社会的价值1.企业管理:倡导适度和平衡的管理策略,有助于提高员工的工作满意度和组织稳定性。

2.教育领域:注重培养学生的全面发展,并促进学校教育环境积极向上。

3.政治决策:政府应权衡各方利益,并推行中庸政策来确保社会稳定与发展。

4.人际关系:在人与人之间追求中庸,能够建立更加和谐的社交关系。

结论《中庸》中的中庸之道鼓励我们在生活、职业、学术等方面寻找适度和平衡。

它不仅有助于个人的成长和心灵的安宁,也对社会的和谐稳定起到了重要作用。

我们应当借鉴中庸之道,并将其融入到我们的日常生活中,从而实现个体内外的平衡与和谐。

中庸之道是什么意思?郑琳芳我一直都非常喜欢孔子的中庸之道,常常拿他来作为自己的行为准则,不知道大家发现了没有,现在的人老是把一样东西挂在嘴边,却对他包含的深层次的含义又知之甚少。

毫不夸张的说我就是这类人!偶然的一件小事让我产生了要深刻的去了解它——中庸之道。

中国古代的大思想家、教育家孔子是这样解释中庸之道的:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

”一句话言简意赅地揭示了中庸之道这一主题思想的核心是自我教育。

“天命之谓性”是指人的天性是善良的。

“率性之谓道”是说人们自我教育之道就是按照人们的善良的天性办事情。

“修道之谓教”是说自我教育就是按照人道原则去进行修治。

孔子为什么要提倡中庸之道呢?“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”意思是说,中庸是一种至高无尚的美德,民众缺少很久了。

孔子说这话的主要的目的是要把当时的社会秩序、社会制度保持在周礼的规范之内。

当时孔子生在“礼崩乐坏”的春秋时代,那个时代王室衰微,诸侯崛起,战事不断,民不聊生,孔子一生都在为恢复合乎周礼的社会秩序而奋斗,他讲中庸也是为此目的。

现代社会我们还需要中庸之道吗?孔子的中庸之道影响中国几千年。

可以说中庸是孔子哲学的基础和最高的道德准则。

中庸的主要思想,在于论述为人处世的普遍原则,不要太过,也不要不及,恰到好处,这就是中庸之道。

有人就此会言,中庸之道看来也就是不讲原则的折衷主义。

其实不然,孔子曾说:“乡原,德之贼也”。

这里的乡原是不讲原则,四面玲珑,自私伪善的意思。

所以对中庸之道的偏见实在是后人理解有误。

同样也是中庸之道的某些观念在以后的发展过程中偏离有关。

所以孔子所提倡的中庸的本质并不是如某些人理解的那样是“无原则”的东西,它的本意是:“去其两端,取其中而用之。

”去除偏激,选择正确的道路。

它体现的是端庄沉稳、守善持中的博大气魄和宽广胸襟。

对中庸之道“无过而无不及”恰到好处的把握,是要我们辨黑白、论是非,它是要我们做事情的时候要把握事物的“中”,即事物的核心。

《中庸》与中庸之道

《中庸》是儒家经典之一,作者子思(前483-前402),孔子之孙。

子思是儒家的承前启后者,著名的亚圣孟子出于其门下。

《中庸》是全面阐释儒家“中庸之道”,并提出人性修养的教育理论著作,《中庸》郑玄注:“中庸者,以其记中和之为用也;庸,用也。

孔子之孙子思作之,以昭明圣祖之德也。

”所谓“中庸之道”就是有孔子提出的提高人的基本道德素质达到太平和合的一整套理论和方法。

中庸思想是我国传统思想道德中的核心思想。

何谓“中庸”?程颐说:“不偏之谓中,不易之谓庸;中者,天下之正道;庸者,天下之定理。

”“中”即为不偏不倚,无过无不及;“庸”即为不可更改。

这句话说明了中庸是最完美,最高的道德。

《中庸》共三十三章,其内容集中阐释中庸之道的主旨,理论基础和具体内容、原则和知性方法。

简述如下:

中庸之道的主题思想:

中庸之道的主题思想是教育人们自觉地进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善,把自己培养成为具有理想人格,达到至善、至仁、至诚、至道、至德、至圣、合外内之道的理想人物,共创“致中和天地位焉万物育焉”的“太平和合”境界。

《中庸》第一章《天命谓之性》:“命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”揭示了中庸之道的只要思想就是自我教育。

“天命之谓性”,是说人性是由天赋予的。

“率性之谓道”,是说循着这种天性而行就合于道,认为人性是善的。

教育的作用就在于治儒家之道,所

以说“修道之谓教”。

实行“中庸之道”既是率性问题,也是修道的问题。

“道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎远,莫显乎微。

故君子慎其独也。

”自我教育贯穿于人一生之中,人们一刻也离不开自我教育。

要将自我教育贯穿于人生的全部过程,就需要有一种强有力的自我约束、自我监督的精神。

这种精神就叫做慎独。

也就是说,在自己一人独处的情况下,别人看不到自己的行为、听不见自己的言语,自己也能谨慎地进行内心的自我反省、自我约束、自我监督。

“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也”这句话是说:心里有喜怒哀乐却不表现出来,这就是“中”;表现出来却能够自我节制,就是“和”。

“中”是天下的大本源,“和”是天下人的必经之路。

这指出了自我约束和自我教育的目标。

“中”是对喜怒哀乐等情感的一个持中状态,是对情感的一个度的把握。

,无所偏倚,平静淡然视之。

如果能做到喜而不过偏,怒而不过愤,哀而不过毁,乐而不过忘,那就是符合节度,这就叫做“和”。

中和是《中庸》的主旨。

它认为中和是性,中和是道,中和是宇宙的本来状态,中和是一种高度和谐的十分完美的境界,是中庸之道追求的最高境界。

“中和”不仅是一种思想修养,也是一种效果要求,追求人和事的“中和”境界。

惟其崇尚中,所以能和;惟其乐“和”,所以要“中”,思虑要中,审事要中,做人要中,处世要中,一切惟“中”是求,一切惟“中”是律。

中庸之道的理论基础:

中庸之道的理论基础是天人合一和阴阳平衡的思想。

《孟子》中说的“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣”(《尽心》)讲的是天人合一。

中庸之道的天人合一,其真实含义是合一于至诚、至善,达到“致中和,天地位焉,万物育焉”、“唯天下至诚,为能尽其性。

能尽其性则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣”的境界。

“与天地参”是天人合一。

这才是《中庸》天人合一的真实含义。

因而《中庸》始于“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”而终于“‘上天之载,无声无臭。

’至矣”。

这就是圣人所要达到的最高境界,这才是真正意义上的天人合一。

天人合一的天是善良美好的天,天人合一的人是像善良美好的天那样善良美好的人,天人合一就是人们自觉修养所达到像美好善良的天一样造福于人类和自然理想境界。

阴阳学说在夏朝就开始形成,其系统的介绍在于《易经》。

《易经》中说:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始”。

它认为阴阳两种相反对的气是天地万物泉源。

阴阳相合,则万物生长。

阴阳双方保持在动态的平衡中,任何一方的偏盛偏衰,都会引发对立面的偏衰偏盛,从而打破其平衡状态,造成病理状态。

张介宾云:“阴阳二气最不宜偏。

不偏则气和生物,偏则气乖杀物”。

阴阳平衡的思想与中庸思想不谋而合。

阴阳平衡的思想被我国中医学继承,并成为中医学的理论基础,中医学认为:“人之一身,不外阴阳。

阴平阳密,精神乃治。

阴阳离决,精气乃绝。

”

中庸思想的内容

一、五达道

五达道主要是运用中庸之道调节五种人际关系。

这五种基本人际关系是君臣、父子、夫妻、兄弟以及朋友的交往,这五种人际关系就是天下通行的人际关系。

《中庸》第二十章《哀公问政》言:“故君子不可以不修身。

思修身,不可以不事亲;思事亲,不可以不知人;思知人,不可以不知天。

天下之达道五,所以行之者三。

曰:君臣也,父子也,夫妇也,昆弟也,朋友之交也;五者,天下之达道也”。

第十二章《君子之道》言:“君子之道,费而隐。

夫妇之愚,可以与知焉;及其至也,虽圣人亦有所不知焉。

夫妇之不肖,可以能行焉;及其至也,虽圣人已有所不能。

”这句话将夫妇关系提高到很高的程度。

第十三章《道不远人》中说:“君子之道四,丘未能一焉:所求乎子以事父,未能也;所求乎臣以事君,未能也;所求乎弟以事兄,未能也;所求乎朋友先施之,未能也。

”其中说出了君臣、父子、兄弟和朋友四种关系,和夫妇关系就构成了五达道。

五达道通过正确处理这五种人际关系,达到太平和合的理想境界。

《礼运》有言:“故圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也,必知其情,辟于其义,明于其利,达于其患,然后能为之。

何谓人情?喜、怒、哀、惧、爱、欲,七者弗学而能。

何谓人义?父慈、子孝、兄良、弟弟、夫义、妇听、长惠、幼顺、君仁、

臣忠,十者谓之人义。

讲信修睦,谓之人利;争夺相杀,谓之人患。

故圣人之所以治人七情,修十义,讲信修睦,尚辞让,去争夺,舍礼何以治之?”

二、三达德

《哀公问政》中说:“知,仁,勇三者,天下之达德也。

所以行之者一也”。

这句话提出了有德之人要达到“中庸”境界必须要做到“三达德”:知、仁、勇

知,即智慧,是明是非,辨善恶之义。

《论语·子罕》曰:“知者不惑”,是因为他明是非善恶。

故孟子在《告子上》中说“是非之心,智也”。

仁,爱人也。

《论语·颜渊》:“樊迟问仁,子曰:‘爱人’”,这里的人不是特指某一群人,二是泛指一切人。

勇,即为无畏无惧。

《论语·子罕》有言:“勇者不惧”。

大勇之人之所以能不惧,是因为他能坚持正义,道义,俯仰无愧。

儒家看来,三达德中,仁是三者的根本和核心。

“知”如果离开了仁,必将迷失方向而流于恶。

而“勇”如果离开了仁,就势必成为违义之勇。

所以知和勇是达到仁的手段,但是二者又有依赖于仁才可以正确运用。

儒家“杀身成仁”、“舍生取义”的思想,也说明勇是由知和仁焕发起来的道德勇气。

只有“知”、“勇”二者互补,才能成为智勇双全之人。

君子具备“知”、“仁”、“勇”三达德,才能达到中庸的境界。

三达德后说“所以行之者一也”。

这里的“一”,即为诚。

朱熹注曰:“一则诚而已矣”。

《中庸》说:“诚者自成也;而道自道也。

诚者,物之始终,不诚无物。

故君子诚之为贵。

诚者,非自成己而已也,所以成物也。

成己,仁也;成物,知也。

性之德也,合外内知道也,故时措之宜也”。

所以,诚,就是自我完善。

道,就是自我引导。

真诚贯穿于事物的始终,没有真诚就没有万物。

三达德,归为一,就是自我完善,引导,达到中庸的境界。

中庸之道是我国传统思想道德的基本内容。

中国人的思想和性几乎都是受到中庸思想的影响的。

例如,《中庸》中说:“君子之道,淡而不厌,简而文,温而理”,这与中国人平淡含蓄的性格、和润正直的性情的形成不无关系。

“己所不欲,勿施于人”的思想在中庸思想中概括为“忠恕之道”:“忠恕违道不远,施诸己而不愿,亦勿施于人”。

中国人自强不息的精神,《中庸》中说:“君子之道,辟如行远,必自弥;譬如登高,必自卑”。

中国人至诚至善的美德,《中庸》中言:“诚者,物之始终,不诚无物。

是故君子诚之为贵”。

中国人好学的传统,《中庸》说:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。

中国人舍生取义,仁爱的品格是中庸之道的三达德思想。

中庸思想形成了中国人今日之基本精神。