中道管理—絜矩之道篇

- 格式:doc

- 大小:244.50 KB

- 文档页数:5

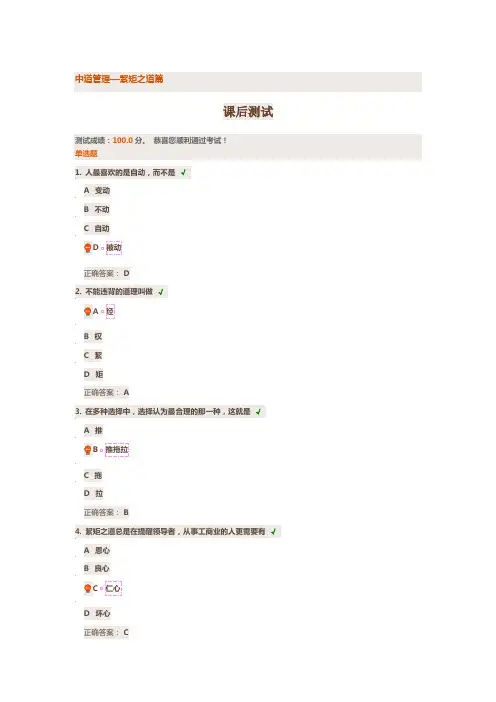

中道管理—絜矩之道篇课后测试测试成绩:100.0分。

恭喜您顺利通过考试!单选题1. 人最喜欢的是自动,而不是√A 变动B 不动C 自动D 被动正确答案: D2. 不能违背的道理叫做√A 经B 权C 絜D 矩正确答案: A3. 在多种选择中,选择认为最合理的那一种,这就是√A 推B 推拖拉C 拖D 拉正确答案: B4. 絜矩之道总是在提醒领导者,从事工商业的人更需要有√A 恩心B 良心C 仁心D 坏心正确答案: C5. 经权之道要凭良心,安人之道也要凭良心,而凭良心本身就是√A 成功之道B 安人之道C 絜矩之道D 经权之道正确答案: C6. 中国人强调√A 以人为本B 以事为本C 以物为本D 以神为本正确答案: A7. 阳奉阴违基本上是一种什么的不正当行为√A 落井下石B 狂妄自大C 假公济私D 投机取巧正确答案: D8. 絜矩是在法制规矩的许可范围内,自己审慎度量,决定合理的应变,规矩其实就是√A 制度B 规矩C 法律D 法规正确答案: A9. 中国人一生中四件事的先后顺序依次是√A 齐家→修身→治国→平天下B 修身→齐家→治国→平天下C 修身→齐家→平天下→治国D 平天下→齐家→治国→修身正确答案: B10. 絜矩之道就是√A 设身处地B 以人换人C 将心比心D 落井下石正确答案: C11. 人并不喜欢被动,恰恰相反,人是喜欢√A 自动的B 被动的C 要动的D 不动的正确答案: A12. 自动才会√A 勤劳工作B 推托工作C 敷衍工作D 不工作正确答案: A13. 西方人强调√A 以人为本B 以神为本C 以物为本D 以事为本正确答案: D14. 主管最糟糕的就是√A 把员工当领导来看B 把员工当员工来看C 把员工当主管来看D 把员工当亲人来看正确答案: C15. “絜”就是√A 审度B 国度C 法度D 经度正确答案: A。

第一讲中道管理概述【本讲重点】自己的意识产生自动行为要用感应的力量让他自动有感有应大家都乐于自动不施加任何压力才算自动用心来感应是有效的途径最好由上级先做好榜样喜欢自主害怕自动员工不可能完全听从命令,一切依组织的需要而行动,因为人都有自觉,人都需要自主。

中国人特别喜欢自作主张,擅自做主,但是,每次自作主张的结果常常是挨骂、受罚,因而形成了被动服从、偷偷自主的不正常现象。

表面服从,暗地里自作主张,会造成企业管理中的很多困扰。

中国人总是希望每个人都守制度,而自己却可以为所欲为,享受特权。

如果别人享受特权,他就觉得特权应该打倒。

人常常是很可怜的,对自己与对别人总是双重标准,看别人没有一件事情是好的,看自己统统是很完美的,这是典型的偏道思想。

就是因为人类有偏道的倾向,所以才需要常常规律自己走向正道,走向中道,这就是自律。

【案例】人从哪里来,西方人是偏道思想,人是上帝造的,人是自然进化的。

而中国人的答案很简单,人是天地生的,我是父母生的。

我从来都说我从父母来,最早的人从哪里来,自然生成的。

中国人永远是人本位,神本位的人比较少。

人是自然所造,所以要谢天谢地。

人是父母所生,所以要有孝心,要讲究孝道,这就是中华文化。

害怕自动也是自主人们自己的意识常常使自己不敢自动,可见害怕自动、不敢自动、或者不愿意自动,都受到自己的意志力所控制。

自己使自己被动,自己使自己不敢自动,自己使自己不愿意自动,事实上都是自己的一种自主行为。

一个人如果自己决定要被动,那么他人就很难逼使他自动,顶多推一步动一步,但还是被动的。

自己决定不自动,他人就毫无办法。

如果自己决定要自动,那么他马上就会自动起来,从被动变成真正的自动。

一个人要自动,而且要自动到合理的地步,才是大家所欢迎的。

如果自动到不合理的地步,那是所有人都讨厌的,所以一个人要自律,就是要求自己时时刻刻要动脑筋,困而后知。

中国式管理是生长在一个很穷困、很艰难的环境中的,而美国式管理则是产生在相对富裕、资源很充足,而且不需要动脑筋的地方。

18坚固的友情,吵吵闹闹增加和谐度;脆弱的友情,一次争吵足以两败俱伤。

絜矩之道出自《大学》。

絜,度量;矩,法度、规则。

絜矩之道就是以推己及人为标尺的人际关系处理法则。

一位业余作者经过努力成为某家报纸专业编辑后,他向作者约稿,会详细说明稿件要求、稿费标准;收到稿件后,会第一时间向作者签收和回复;编辑完稿件后,会通知作者哪里做了修改,并征得作者同意;稿件发排后,会告诉作者发在哪一版的什么条位上,同一版面还有别的什么文章;稿件见报后,会在第一时间把样报寄给作者,并告知作者什么时间稿费可以寄达……事实上这些事情并不难,但大多数从业人员没有做到。

如今这位编辑已成为资深编辑,深得广大作者朋友的信赖和好评。

絜矩之道,其实就是将心比心,将人比作自己,设身处地替别人着想。

这位编辑之所以能形成一套行之有效的工作方法,对作者如此殷勤,考虑得如此周全,是因为他是从作者走到编者的,更能深刻体会一个作者的感受和需要,所以能亲近作者。

当然更重要的还有他以知践行、知行合一的自律。

这种自律就是最好的“絜矩”。

已经八十多岁的吴彦姝,还在拍戏。

作为拍戏现场辈分最高、年龄最大的一位,她从不倚老卖老,从不端架子,也从不愿意被人照顾。

她说:“我自己最怕在剧组给别人添麻烦,剧组每个人都有自己的工作,每一个环节都很重要。

若是别人来照顾你,就会耽误他们的本职工作。

我不希望因为我而影响其他人的工作,而且我自己能多做一些的话,也能保持身体的灵活性,保证自己的状态。

”每到一个剧组,吴彦姝与年轻演员都处得十分融洽,因为她甘拜年轻人为师。

她说:“年轻人不一定非要向老一辈看齐,因为时代不同,我们接触的东西也不同,反而是我们这些老的,要向年轻人学习。

我学会很多现代化的事情,例如用手机打车、订票、订酒店的软件,都是青年演员教会我的。

我现在用得很顺手,需要出门我自己全能搞定。

”絜矩之道,用孔子的话说就是“己所不欲,勿施于人”。

放到日常生活中,絜矩之道便是不给别人添麻烦。

絜矩之道的理解

絜矩之道是指在言行中謹慎遵循規矩,堅守正義,不偏不倚地行事。

這種精神是中國傳統文化中的重要方面,是人們追求道德完美、自我約束的一種方式,體現了對倫理規範的尊重和遵守,對社會秩序的維護和發展做出了重要貢獻。

絜矩之道的核心原則是“以德治國”,即通過道德教化和個人優秀品質的表現,達到領導和管理社會的目的。

在個人方面,絜矩之道通過自我約束,尊重他人的權利以及正確行為來建立自己的美好形象。

這種約束和操縱,使人們在面對慾望、利益的時候,能夠應付自如,不會為了小利而壞了大事。

從而形成一個“以德治身”的模式,堅持正確的人生觀,處世方式,以維護個人的尊嚴和社會的公平正義。

在社會方面,絜矩之道,主要體現在政治、經濟、教育等方面。

政治方面,要求統治者遵循公平公正的原則,必須以人民的利益為中心,遵循宪法和法律的制定和實施,建立一個和諧穩定、正義公平的社會秩序。

在經濟方面,要求人們在經商時誠實守信,遵循市場的規則,保持市場的穩定,以促進經濟發展和繁榮。

在教育上,要求學生們在學習和生活中注意倫理道德素養的培養,謹慎言行,恪守規矩,尊重他人的權利和人格,培養良好的社會習慣和道德觀念。

絜矩之道對於社會建設和發展具有重要意義。

在現代社會中,我們需要更加重視道德約束和倫理規範的培養和實踐,讓個人和整個社會都能夠得到全面的提高和進步。

只有通過絜矩之道,才能夠建立一個和諧、穩定、繁榮的社會,實現人民的美好願望。

中道管理:絜矩之道篇--让员工自动自发的管理本事内容介绍:第1讲中道管理概述1.选择决定人生2.中道管理的三向度3.将心比心的管理艺术第2讲人普遍不喜欢被动1.中国人多不喜欢被动2.殊不知物极必反3.人先天喜欢自动第3讲人大多希望自动自主1.部属常被骂到不敢主动2.中国人喜欢暗地自主3.制度常使得主管无能为力4.中国人的变化弹性大5.人希望自主自动第4讲以人为本重视领导力1.要善于把握人性2.凡事将心比心3.人不是资源4.管理者应该重视领导能力第5讲絜矩之道的内涵(上)1.何谓絜矩2.中国文字是活的3.制度要有弹性第6讲絜矩之道的内涵(下)1.不同环境规矩不同2.中国特有的“规矩”3.规矩是变动的4.絜矩之道的内涵第7讲絜矩之道是管理的根本1.管理三要项:安人之道2.管理三要项:经权之道3.管理三要项:絜矩之道4.絜矩之道是管理根本第8讲人应该自律有仁心1.人应该自律有仁心2.从事工商业要有仁心第9讲有限范围最大自由1.自由有一定范围2.在规矩范围内自主3.自主要讲求合理4.人人守分有规矩第10讲让员工合理的自动自主1.自我意识促成自动2.提供让员工自动的平台3.主管要以身作则4.守规矩方能自动自主第11讲人喜欢自主害怕自动1.自动并不真实存在2.喜欢自主害怕自动3.用无形方法管理下属第12讲用心使彼此互动1.让下属自动的艺术2.将心比心达成默契第13讲絜矩之道的管理应用1.巧妙帮助下属不犯错3.将心比心防止本位4.处理责任问题的艺术5.无形管理促成主动为什么西方的管理模式在中国的本土化如此缓慢?中国企业的管理突围之路究竟在哪里?中国人、中国的企业具有自己的特殊之处,中国式管理无疑是管理者们需要探究的方向,但是其核心究竟是什么?中道管理是中国式管理最核心的思想体系,不掌握中道管理,无以掌握中国式管理的精髓和全貌。

中道管理系列课程由四部分构成,高屋建瓴、重点剖析,全面展示了中国式管理的智慧所在。

絜矩之道篇立足于中国人喜欢主动害怕被动这一特点,阐述如何让员工自动自发的管理之道,以期帮助管理者摆脱管理中的被动境况,充分调动和发挥出员工的主动性,从而全面改善管理效果。

★讲师简介曾仕强☆中国式管理之父,英国莱斯特大学管理学博士,美国杜鲁门大学行政管理硕士;中国式管理研究院院长,台湾兴国管理学院校长,台湾智慧大学校长,台湾交通大学教授;《成功》杂志首席顾问,中国统一促进会理事长,被业界誉为:中国式管理大师、华人三大管理学家之一、被《民生报》调查为交大最受学生欢迎的教授之一,生产力中心调查为最受企业界欢迎的十大名嘴之一。

★课程对象——谁需要学习本课程★企业总裁、总经理★企业各级管理者★政府各级领导★从事其它各种管理工作者★中国式管理的研究者★课程目标——通过学习本课程,您将实现以下转变1.认知中国员工的普遍心态和特点2.掌握将心比心的管理思维3.领悟领导的艺术4.掌握絜矩之道的五大要领5.学会如何让员工自动自发★课程提纲——通过本课程,您能学到什么?第一讲中道管理概述1.选择决定人生2.中道管理的三向度3.将心比心的管理艺术第二讲人普遍不喜欢被动1.中国人多不喜欢被动2.殊不知物极必反3.人先天喜欢自动第三讲人大多希望自动自主1.部属常被骂到不敢主动2.中国人喜欢暗地自主3.制度常使得主管无能为力4.中国人的变化弹性大5.人希望自主自动第四讲以人为本重视领导力1.要善于把握人性2.凡事将心比心3.人不是资源4.管理者应该重视领导能力第五讲絜矩之道的内涵(上)1.何谓絜矩2.中国文字是活的3.制度要有弹性第六讲絜矩之道的内涵(下)1.不同环境规矩不同2.中国特有的“规矩”3.规矩是变动的4.絜矩之道的内涵第七讲絜矩之道是管理的根本1.管理三要项:安人之道2.管理三要项:经权之道3.管理三要项:絜矩之道4.絜矩之道是管理根本第八讲人应该自律有仁心1.人应该自律有仁心2.从事工商业要有仁心第九讲有限范围最大自由1.自由有一定范围2.在规矩范围内自主3.自主要讲求合理4.人人守分有规矩第十讲让员工合理的自动自主1.自我意识促成自动2.提供让员工自动的平台3.主管要以身作则4.守规矩方能自动自主第十一讲人喜欢自主害怕自动1.自动并不真实存在2.喜欢自主害怕自动3.用无形方法管理下属第十二讲用心使彼此互动1.让下属自动的艺术2.将心比心达成默契第十三讲絜矩之道的管理应用1.巧妙帮助下属不犯错3.将心比心防止本位4.处理责任问题的艺术5.无形管理促成主动★课程意义——为什么要学习本课程?(学习本课程的必要性)☆为什么西方的管理模式在中国的本土化如此缓慢?中国企业的管理突围之路究竟在哪里?中国人、中国的企业具有自己的特殊之处,中国式管理无疑是管理者们需要探究的方向,但是其核心究竟是什么?☆中道管理是中国式管理最核心的思想体系,不掌握中道管理,无以掌握中国式管理的精髓和全貌。

絜矩之道的理解和感悟

“絜矩之道”是一种道德观念,也可以说是一种处世哲学,主张做人要遵守规矩、秉持正道、坚持正义、慎言慎行,诚实守信、不轻易许诺。

在古代礼仪文化中,“絜矩”是一种规矩和标准,而“絜矩之道”指的是遵守这些规矩和标准的处世方式。

在现代社会,“絜矩之道”仍然有着重要的意义,它呼吁人们在生活中遵循一定的道德准则和道德规范,在饮食、起居、交往等方面都要严谨有序、遵守规矩,建立信任、弘扬道德美德,并且客观看待问题,以公正的态度处理事情。

“絜矩之道”可以教会我们如何做一个有道德和修养的人,在一定程度上对我们的价值观和行为准则的塑造与完善具有重要的帮助作用,对于个人、家庭、社会进步都有着积极的影响。

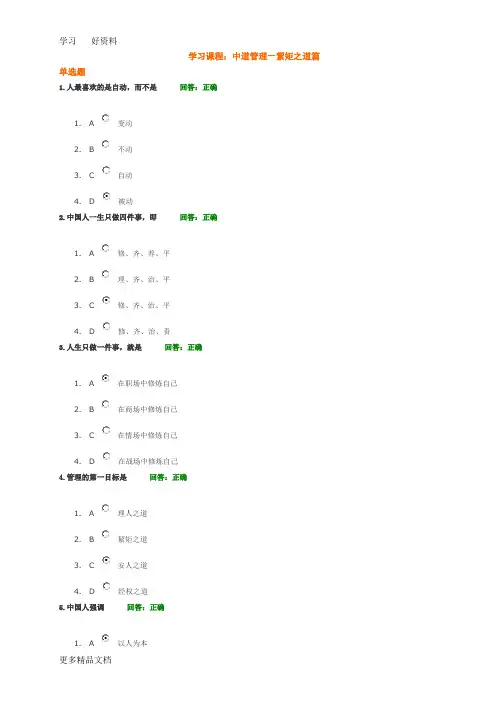

学习课程:中道管理—絜矩之道篇单选题1.人最喜欢的是自动,而不是回答:正确1. A 变动2. B 不动3. C 自动4. D 被动2.中国人一生只做四件事,即回答:正确1. A 修、齐、养、平2. B 理、齐、治、平3. C 修、齐、治、平4. D 修、齐、治、责3.人生只做一件事,就是回答:正确1. A 在职场中修炼自己2. B 在商场中修炼自己3. C 在情场中修炼自己4. D 在战场中修炼自己4.管理的第一目标是回答:正确1. A 理人之道2. B 絜矩之道3. C 安人之道4. D 经权之道5.中国人强调回答:正确1. A 以人为本2. B 以事为本3. C 以物为本4. D 以神为本6.任何事情都要守规矩却又不能死守规矩,这就是回答:正确1. A 安人之道2. B 成功之道3. C 中庸之道4. D 经权之道7.M理论主张要让员工安心,就是回答:正确1. A 要让员工获得最小的自由2. B 要让员工获得最大的自由3. C 要让员工获得最大的快乐4. D 要让员工获得最小的快乐8.中国人一生中四件事的先后顺序依次是回答:正确1. A 齐家→修身→治国→平天下2. B 修身→齐家→治国→平天下3. C 修身→齐家→平天下→治国4. D 平天下→齐家→治国→修身9.经权的实质就是回答:正确1. A 要有所变2. B 要有所变有所不变3. C 要有所不变4. D 经济和权力10.絜矩之道总是在提醒领导者,从事科技的人更需要有回答:正确1. A 恩心2. B 坏心3. C 仁心4. D 良心11.自动才会回答:错误1. A 勤劳工作2. B 推托工作3. C 敷衍工作4. D 不工作12.很多主管到最后会被下属架空,主要的原因就是回答:正确1. A 主管没有抓住下属的情2. B 主管没有抓住下属的神3. C 主管没有抓住下属的人4. D 主管没有抓住下属的心13.西方人强调回答:错误1. A 以人为本2. B 以神为本3. C 以物为本4. D 以事为本14.絜矩之道的起点是回答:错误1. A 规范化2. B 制度化3. C 成本化4. D 流程化15.人和物不同,物是在人的无意识中自动,而人却应该回答:正确1. A 在自己的无意识中自动2. B 在自己的有意识中自动3. C 在自己的有意识中不动4. D 在自己的无意识中不动中道管理—絜矩之道篇第一讲中道管理概述【本讲重点】自己的意识产生自动行为要用感应的力量让他自动有感有应大家都乐于自动不施加任何压力才算自动用心来感应是有效的途径最好由上级先做好榜样喜欢自主害怕自动员工不可能完全听从命令,一切依组织的需要而行动,因为人都有自觉,人都需要自主。

絜矩之道《大学》絜矩之道是以推己度人为标尺的人际关系处理法则,指内心公平中正,做事中庸合德。

絜,度量;矩,画直角或方形用的尺子,引申为法度、规则。

絜矩:儒家以“絜矩”来象征道德上的规范。

絜矩之道拼音xié jǔ zhī dào意义儒家伦理思想之一引证大学原文儒家所说的絜矩之道是什么意思?有几种表现形式虚空济浅解《大学》是以君子有絜矩之道也儒家忠恕思想引证解释大学原文所谓平天下在治其国者[1],上老老(1),而民兴孝;上长(chang)长(zhang),(2)而民兴弟;上恤孤(3),而民不倍(4)。

是以君子有絜矩之道也(5)。

所恶于上,毋以使下;所恶于下,毋以事上;所恶于前,毋以先后;所恶于后,毋以从前;所恶于右,毋以交于左;所恶于左,毋以交于右。

此之谓絜矩之道。

解释(1)老老:尊敬老人。

前一个“老”字作动词,意思是把老人当作老人看待。

(2)长长:尊重长辈。

前一个“长”字作动词,意思是把长辈当作长辈看待。

(3)恤:体恤,周济。

孤,孤儿,古时候专指幼年丧失父亲的人。

(4)倍:通“背”,背弃。

(5)絜(xié)矩之道:儒家伦理思想之一,指一言一行要有示范作用。

译文之所以说平定天下要治理好自己的国家,是因为在上位的人尊敬老人,老百姓就会孝顺自己的父母;在上位的人尊重长辈,老百姓就会尊重自己的兄长;在上位的人体恤救济孤儿,老百姓也会同样跟着去做。

所以,品德高尚的人总是实行以身作则,推己及人的“絜矩之道”。

如果厌恶上司对你的某种行为,就不要用这种行为去对待你的下属;如果厌恶下属对你的某种行为,就不要用这种行为去对待你的上司;如果厌恶在你前面的人对你的某种行为,就不要用这种行为去对待在你后面的人;如果厌恶在你后面的人对你的某种行为,就不要用这种行为去对待在你前面的人;如果厌恶在你右边的人对你的某种行为,就不要用这种行为去对待在你左边的人;如果厌恶在你左边的人对你的某种行为,就不要用这种行为去对待在你右边的人。

絜矩之道《大学》作为儒家经典之作,培养着一批又一批优秀的灵魂。

只有将《大学》中的智慧发掘,揭示,聚焦,引申,连绵,方能一睹其目不暇接的古今智慧胜景。

可是我们又不禁疑问,薄薄几页文字,是怎么样将灵魂变得充实饱满呢?其中的智慧,便是这令人感到陌生的絜矩”二字。

絜”通洁”,含义为修整”;矩”即曲尺,引申为法度”。

絜矩”是儒家用来象征道德上、伦理上的规范的。

它是对人心的导引,絜矩”之,使其身”正。

这是从根本上的一种彻底的修身、彻底的追究、彻底的治理,是对人性的根寻”与人性的根治”。

明代张居正曾这样比喻:此如匠人制器般,度之以矩,而无有不方。

”匠人要制造方正的器物,就要用方矩来度量,必定不达到方正的标准决不罢休。

一个人也要先懂得方正的标准,才能正确的管理自己,使自己的心灵得到净化,自己的灵魂得到升华。

而这个标准”就是这里所说的絜矩”之道。

絜矩”之道最重要的内涵是让人修养身心,以放飞心灵,启发智慧。

《大学》有云:所谓修身在正其心者。

身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。

心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知味。

”人心不正有五种弊病:愤怒、恐惧、好乐、忧患,心不在焉。

有所愤怒,便会丧失理智,需要纠正端正;有所恐惧与好乐,心为恐惧与好乐所累,需要纠正端正。

思想不集中,心神不安定,目耳口舌便会均失其职,就是心不正,需要纠正端正。

那么如何正其心呢?诸葛亮已为我们指明了道路,他指出:君子忧而不惧,悦而不喜。

”君子虽担忧但不恐惧,虽喜悦而不欣喜。

这就在于调其度、适其正、得其中。

人生漫漫,所遇之事再巨再大,都要保持清醒的头脑,人生有多种选择,不能因一件事儿耗尽全部精力而无暇顾及他事。

而卧龙先生最经典的便是这喜怒”的絜矩”之道:不应当去喜那些不必喜、不该喜、不可喜、不能喜的食物,同样不应当去怒那些不必怒、不该怒、不可怒、不能怒的人和物。

汉高祖刘邦曾被匈奴围困在平城,经历七日不食”,然而天下歌之”。

所恶于上,毋以使下。

所恶于下,毋以事上。

所恶于前,毋以先后。

所恶于后,毋以从前。

所恶于右,毋以交于左。

所恶于左,毋以交于后。

此之谓挈矩之道。

(原文)人们不希望居上位者,以无礼对待于我,而我自然也就不应当以无礼去对待我的下属。

不希望遭到自己下属对自己的无端背叛,我也不应该去无端的背叛自己的上位。

同理,当我们在社会中应对各种前后、左右等等的关系时,都应该保持一种视人如己、宽以恕人的博大气度。

圣人言:“己所不欲,毋施于人。

”也就是教我们处世待人一定要能够将心比心,以心体心,心心相印,同归至善。

我们在日常生活中之所以不能够放大自我的心量,去包容宽恕他人,爱人如己,是因为自心还存有一己之私念,困缚于自身形气的偏执。

老子以身形为患。

而佛家重在破除我执、我相。

而儒家的:己所不欲,毋施于人,爱人如己的思想,其实正是扩充自我性德、破除执着我相的具体实践方法。

所以,君子不以自我一己之心为心,以众人之心为心。

恃己心而思度他心者,即是私。

大海因其深广,而万流从之。

大地因其博厚,而万物生息不已。

圣人因其至虚无碍,而成众望之所归。

所以内心执拗偏私者,必失公心,失公心者违其和,违其和者失其机。

所谓失机:即是背道而弛,所言所行有违自然的法则和真义。

正如孟夫子所教:君子造道,首在自得于心,深得己心,然后才能左右逢原,无入而不自得。

所以,如果要使上下、前后、左右的相互关系达到相当的和谐与圆融,首先应该扩充自我的本来性德。

因为要做一个高尚的、纯粹的、道德圆满的人,首先要让自我具备这样一种伟大的精神素质。

挈圆成于内而后矩行之于外。

内外一贯,心行相应。

心地坦荡无私的人,不会有龌龊无耻的举止。

而心地暗昧自私的人,自然不会产生正大无私的行为。

生命中的三盏灯第一盏灯:志存高远。

人的一生中,你求上,有可能居中;你求中,则有可能居下;而你若求下,则必定不入流。

所以在人生起步的时候,立志必须高远。

要学雄鹰展翅飞,不效燕鹊安于栖。

只有这样,才能激发你生命的潜能,步步为营,逐渐走向辉煌。

卓越领导者的絜矩之道前言:曾子在“平天下”这段话中首先提出的便是“上老老,而民兴孝;上长长,而民兴弟。

上恤孤,而民不倍。

是以君子有絜矩之道也。

”领导者或帝王尊敬老人,百姓中也会兴起孝敬之风,领导者尊敬长辈长者,百姓也会效法,兄弟和睦。

领导者体恤孤儿,那么百姓也不会违背君主的意思,在民间兴起善待孤儿的行为,这就是君子拥有的平衡协调之道。

“絜”指的是平衡,不偏不倚:“矩”是古代测量方形的工具。

“絜矩”的含义就是公正仁爱,“智周万物,量同太虚”。

曾子在下文中又提出“上下、左右、前后”的絜矩之道。

“所恶于上,毋以使下;所恶于下,毋以事上”,著名领导力培训专家谭小芳认为如果你处于上位,是领导者,一件事情自己很不喜欢做,最好也不要让下属去做。

同样,身处下位,一些行为自己不屑去做,但是为了让上级满意,自己得到好处,把这件事换了名称,巧立名目,让上级去做,把责任推卸给上级,这也是不应该的,是道德缺失的表现。

“所恶于前,毋以先后;所恶于后,毋以从前”也是相似的道理:一件事情以前不想做,现在碰到了一般做法是暂时不管,把它忽略在一边,或是明知道一种做法会有不好的后果,但是为了眼前利益仍将其做下去,这样也是不对的,都是缺乏责任心,不会协调各方面利益关系的表现。

“所恶于右,毋以交于左。

所恶于左,毋以交于右”,一个人在办事或者与人相处时自己不想做的事情尽量不要推卸给身边平辈的人如同学、朋友、同事、兄弟姐妹去做。

推而广之,组织或者国家领导人,决策时也经常遇到左右两派完全相反的意见,这时要遵从公正的原则,充分吸纳两派意见的长处,取长补短,万万不可用一派观点强压另一派。

著名领导力专家谭小芳表示一个领导者只有拥有大智慧,宽广的胸怀才能运筹帷幄,正确协调各种矛盾。

其实,曾子所说的絜矩之道,在我们领导力研究范畴,主要讲了三方面———1、仁爱仁心就是领导者体恤下属的爱心,及领导者对社会及公众的责任心,它体现了领导者的涵养与人性。

而慧思是领导者的勤勉和智慧。

知己知彼,在无形中全面掌控!今天————中道管理学社|中国式管理企业服务中心,用中国式管理帮助企业固本培元,让管理者能更加灵活有效的运用中国式管理,使大批企业基业长青!01絜矩之道//絜矩之道就是将心比心,意思就是知己知彼的意思。

知己知彼,才有办法去控制对方。

我们不是讲过不要控制对方吗?为什么又讲控制对方?控制有两种,一种叫无形的,一种叫有形的。

西方人是讲究有形的控制,中国人讲究无形的控制,而且还加上全面,无形全面控制,你信不信?西方人他会用仪表来控制、他会用流程来控制,他会用标准差来控制,它都是死的。

我问你,你对经理级的,你能不能说用打卡来控制他?如果经理进进出出公司也要打卡的话,他干脆就不要出去好了。

一个经理是长期留在公司里面,还是常常出去办事情,哪个对你比较有利?你自己要衡量衡量。

出去就要打卡,回来还要汇报,我干脆不出去好了,结果损失的是公司。

所以,有形的控制其实是使人很不想做事情的,那是很消极的管理办法。

如果我当老总,我会使得课长以上的人统统不必打卡。

但是我会交待警卫,我跟警卫讲说我有时候要找人,我会不知道他有没有在公司里面,造成很多困扰,所以你帮我忙,只要是课长级的,他出去你不要让他打卡,你给我记下来他几点几分离开就好了,你帮助我了解他,我还是全面控制。

但是我很尊重他,因为一个课长每天准时三点出去,四点回来,就让我很可疑了,他是不是在外面兼差还是干什么?哪有事情固定的一个小时出去,一个小时回来?不可能。

你有时候上午出去,有时候下午出去,有时候出去一个半小时,有时候出去两个小时,这很正常的,哪有一个人每天固定时间出去,每天固定时间回来,但是我也不会打草惊蛇。

中国人最高明的就是不要打草惊蛇,我就派人出去调查调查,看看状况怎么样,摸清楚了再说,这个就叫做絜矩之道。

//02全面掌握让所有人都知道我们会很注意大家的行踪,但是我们会给大家面子,给大家尊重,不用制度来管你,这是比较我们东方式的。

人与人之间最要紧的是彼此信任,但是你太强调制度,你太强调形式化,就让人家感觉你对我完全不信任。

絜矩之道——忠恕之道的为政之用“大学”者,大人之学也。

儒学是应世之学问,内圣是本,外王才是其终极所在,“大学”一词是相对于“小学”而言的,在儒家看来,“洒扫应对之学”都属小学之列,是应该掌握的基本技能,只有“治国平天下”才是真正的大学问。

《大学》原是《礼记》中的一篇,唐代以后逐渐受到推崇,尤其到了宋代,程颢、程颐将《大学》称之为“孔氏遗书”、“入德之门”,朱熹更是将其从《礼记》中摘出,单独成文,与《论语》、《孟子》、《中庸》并列“四书”,被推到了极高的位置。

书中所讲治国理政之道颇为后世所重视,这其中,提到一个概念——絜矩之道。

《大学》最后一章中:“所谓平天下在治国者,上老老而民兴孝;上长长而民兴弟;上恤孤而民不倍。

是以君子有絜矩之道。

”这里讲的是一个如何治理国家从而平定天下的方式方法:为政者如果尊敬老人,那么百姓就会受到感染从而孝敬父母;为政者如果尊重长辈,百姓就会珍惜兄弟之谊;为政者能够体恤孤寡,百姓自然不会背弃他。

所以有道德、有智慧的为政者会恪守“絜矩之道”。

这个为政者需恪守的“絜矩之道”究竟是什么?《大学》里面接着讲道:“所恶于上,毋以使下;所恶于下,毋以事上;所恶于前;毋以先后;所恶于后,毋以从前;所恶于右,毋以交于左;所恶于左,毋以交于右。

此之谓絜矩之道。

”厌恶上级对待自己无礼的态度,将心比心,就不应再用这种无礼的态度去对待下级;厌恶下级不能忠于职守,在面对上级时就不应再如此;厌恶前、后、右、左对待自己的行为,就不应再用这种行为去对待后、前、左、右,这就是“絜矩之道”。

关于“絜”、“矩”两字,朱熹的解释是“絜,度也。

矩,所以为方也”(《四书章句集注》),絜是度量,本义是指用绳子丈量圆形物体的尺寸,矩是画直角与方形的工具,絜矩之道就是使“上下四旁均齐方正”的处世法则。

朱熹在《朱子语类》中进一步举例说,人人都有在我上位者,也有在我下位者。

从家的角度而言,对于一名普通人,父母在我之上,儿孙在我之下。

絜矩之道是指符合人情,人心的一整套的标准

絜矩之道是指符合人情、人心的一整套的标准。

它源自中国古代儒家文化中的道德伦理思想,强调个人在社会和人际关系中的行为准则和规范。

絜矩字面意思为“用绳子量,规定标准”。

在道德伦理方面,絜矩指的是人们根据社会规范和伦理道德准则,约束自己的行为,以符合社会、家庭和个人的期望。

它要求人们遵守公平、正义、诚实、恭敬、孝顺等价值观,并注重细节、量度和考虑他人感受。

絜矩之道强调道德规范应适应不同的社会环境和个人需求。

随着时代的发展和社会的变革,絜矩之道也会进行相应的调整和改变。

然而,无论如何,它的核心思想都是通过约束和规范个体的行为来达到维护社会和谐稳定的目的。

絜矩之道在个人和社会层面上都起到重要的作用。

在个人层面上,它能够培养人的品德、修养和自律能力,使其成为一个有责任感和良好行为习惯的人。

在社会层面上,它能维护社会秩序、促进良好的人际关系和社会和谐,并对社会发展和繁荣起到积极的推动作用。

总而言之,絜矩之道是一个多元化、灵活而细致的行为规范体系,力求使个人的行为符合道德标准,并使社会保持稳定、和谐和有秩序。

它是儒家文化的重要组成部分,对于塑造一个更好的个体和社会具有深远影响。

絜矩之道絜矩之道《大学》作为儒家经典之作,培养着一批又一批优秀的灵魂。

只有将《大学》中的智慧发掘,揭示,聚焦,引申,连绵,方能一睹其目不暇接的古今智慧胜景。

可是我们又不禁疑问,薄薄几页文字,是怎么样将灵魂变得充实饱满呢?其中的智慧,便是这令人感到陌生的“絜矩”二字。

“絜”通“洁”,含义为“修整”;“矩”即曲尺,引申为“法度”。

“絜矩”是儒家用来象征道德上、伦理上的规范的。

它是对人心的导引,“絜矩”之,使“其身”正。

这是从根本上的一种彻底的修身、彻底的追究、彻底的治理,是对人性的“根寻”与人性的“根治”。

明代张居正曾这样比喻:“此如匠人制器般,度之以矩,而无有不方。

”匠人要制造方正的器物,就要用方矩来度量,必定不达到方正的标准决不罢休。

一个人也要先懂得方正的标准,才能正确的管理自己,使自己的心灵得到净化,自己的灵魂得到升华。

而这个“标准”就是这里所说的“絜矩”之道。

“絜矩”之道最重要的内涵是让人修养身心,以放飞心灵,启发智慧。

《大学》有云:“所谓修身在正其心者。

身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。

心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知味。

”人心不正有五种弊病:愤怒、恐惧、好乐、忧患,心不在焉。

有所愤怒,便会丧失理智,需要纠正端正;有所恐惧与好乐,心为恐惧与好乐所累,需要纠正端正。

思想不集中,心神不安定,目耳口舌便会均失其职,就是心不正,需要纠正端正。

那么如何正其心呢?诸葛亮已为我们指明了道路,他指出:“君子忧而不惧,悦而不喜。

”君子虽担忧但不恐惧,虽喜悦而不欣喜。

这就在于调其度、适其正、得其中。

人生漫漫,所遇之事再巨再大,都要保持清醒的头脑,人生有多种选择,不能因一件事儿耗尽全部精力而无暇顾及他事。

而卧龙先生最经典的便是这“喜怒”的“絜矩”之道:不应当去喜那些不必喜、不该喜、不可喜、不能喜的食物,同样不应当去怒那些不必怒、不该怒、不可怒、不能怒的人和物。

课程考试已完成,现在进入下一步制订改进计划!本次考试你获得 6.0 学分!

得分: 100

学习课程:中道管理—絜矩之道篇 单选题

1.中国人一生只做四件事,即 回答:正确

1. A 2. B 3. C 4. D

修、齐、养、平 理、齐、治、平 修、齐、治、平 修、齐、治、责 回答:正确

2.在多种选择中,选择认为最合理的那一种,这就是

1. A 2. B 3. C 4. D

推 推拖拉 拖 拉 回答:正确

3.经权之道要凭良心,安人之道也要凭良心,而凭良心本身就是

1. A 2. B 3. C 4. D 4.中国人强调

成功之道 安人之道 絜矩之道 经权之道 回答:正确

1. A 2. B 3. C

以人为本 以事为本 以物为本

4. D

以神为本 回答:正确

5.M 理论主张要让员工安心,就是

1. A 2. B 3. C 4. D

要让员工获得最小的自由 要让员工获得最大的自由 要让员工获得最大的快乐 要让员工获得最小的快乐 回答:正确

6.絜矩是在法制规矩的许可范围内,自己审慎度量,决定合理的应变,规矩其实就是

1. A 2. B 3. C 4. D

制度 规矩 法律 法规 回答:正确

7.人生只有一个目的叫做

1. A 2. B 3. C 4. D

齐家 修身 治国 平天下

8.“在企业管理中,如果人不能安好,那么其他的诸如激励、奖金等方式都是无效的,因为人是不安的。

” 这是 回答:正确

1. A 2. B 3. C 4. D

理人之道 絜矩之道 经权之道 安人之道 回答:正确

9.经权的实质就是

1. A 2. B 3. C 4. D 10.合理可以称为

要有所变 要有所变有所不变 要有所不变 经济和权力 回答:正确

1. A 2. B 3. C 4. D

理 管 道 中 回答:正确

11.絜矩之道总是在提醒领导者,从事科技的人更需要有

1. A 2. B 3. C 4. D

恩心 坏心 仁心 良心 回答:正确

12.人并不喜欢被动,恰恰相反,人是喜欢

1. A 2. B 3. C 4. D 13.自动才会

自动的 被动的 要动的 不动的 回答:正确

1. A

勤劳工作

2. B 3. C 4. D

推托工作 敷衍工作 不工作 回答:正确

14.主管最糟糕的就是

1. A 2. B 3. C 4. D 15.“絜”就是

把员工当领导来看 把员工当员工来看 把员工当主管来看 把员工当亲人来看 回答:正确

1. A 2. B 3. C 4. D

审度 国度 法度 经度

出师表

两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈 于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德, 恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏, 以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为 宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以 为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每 与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛 下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也 。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈, 三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际, 奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明; 故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶, 兴复汉室,还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、 祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、 祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

臣不胜受恩 感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

。