古代汉语判断句与叙述句

- 格式:ppt

- 大小:350.50 KB

- 文档页数:42

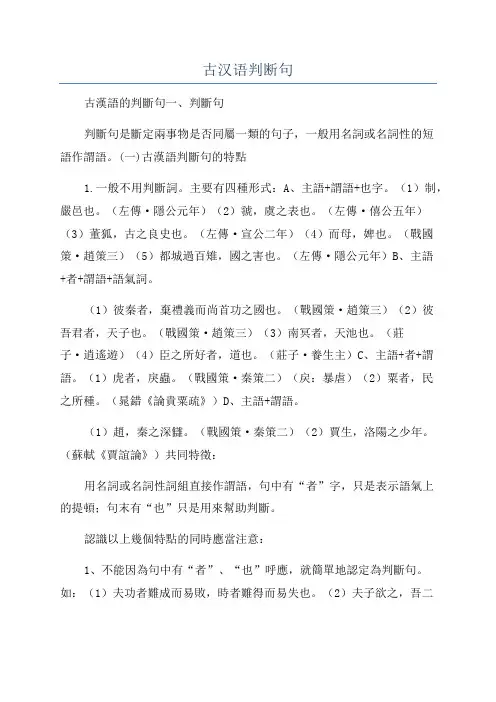

古汉语判断句古漢語的判斷句一、判斷句判斷句是斷定兩事物是否同屬一類的句子,一般用名詞或名詞性的短語作謂語。

(一)古漢語判斷句的特點1.一般不用判斷詞。

主要有四種形式:A、主語+謂語+也字。

(1)制,嚴邑也。

(左傳·隱公元年)(2)虢,虞之表也。

(左傳·僖公五年)(3)董狐,古之良史也。

(左傳·宣公二年)(4)而母,婢也。

(戰國策·趙策三)(5)都城過百雉,國之害也。

(左傳·隱公元年)B、主語+者+謂語+語氣詞。

(1)彼秦者,棄禮義而尚首功之國也。

(戰國策·趙策三)(2)彼吾君者,天子也。

(戰國策·趙策三)(3)南冥者,天池也。

(莊子·逍遙遊)(4)臣之所好者,道也。

(莊子·養生主)C、主語+者+謂語。

(1)虎者,戾蟲。

(戰國策·秦策二)(戻:暴虐)(2)粟者,民之所種。

(晁錯《論貴粟疏》)D、主語+謂語。

(1)趙,秦之深讎。

(戰國策·秦策二)(2)賈生,洛陽之少年。

(蘇軾《賈誼論》)共同特徵:用名詞或名詞性詞組直接作謂語,句中有“者”字,只是表示語氣上的提頓;句末有“也”只是用來幫助判斷。

認識以上幾個特點的同時應當注意:1、不能因為句中有“者”、“也”呼應,就簡單地認定為判斷句。

如:(1)夫功者難成而易敗,時者難得而易失也。

(2)夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(3)令尹貴矣,王非置兩令尹也。

(4)呂公者,好相人也。

2、判斷句謂語後,根據表達需要也可以用別的語氣詞。

如:(1)竽也者,五聲之長者也。

(2)白起,小豎子耳。

(3)子非三閭大夫歟?何故而至此?3、“是”字在古漢語中,通常不是判斷詞,而是指示代詞,相當於現代漢語的指示代詞“這”、“這個”、“這些”之類,經常作判斷句的主語。

(1)是吾師也。

(左傳·襄公三十一年)(2)是社稷之臣也,何以伐為?(論語·季氏)(3)吾不能早用子,……是寡人之過也。

古代汉语的判断句句子根据谓语表示的语法意义,分为描写句、叙述句、判断句。

描写句,一般指用形容词或形容词性的词组作谓语的句子,描写事物是什么样子。

叙述句,一般指用动词或动词性的词组作谓语的句子,表示一种动作或叙述一件事情。

判断句,一般指用名词或名词性词组作谓语的句子,对事物的属性作出判断,即某事物是什么或不是什么。

判断句,古今有明显的变化。

一、古代汉语判断句的形式古代汉语的判断句一般不用判断词“是”。

如:张骞,汉中人也.。

(《汉书·张骞传》)贡之不入,寡君之罪也.。

(《左传·齐桓公伐楚》)古代汉语常见的判断格式有:1. ……者,……也语气词“者”表停顿,语气词“也”加强肯定。

南冥者.,天池也.。

(《庄子·逍遥游》)吾所欲者.,土地也.。

(《韩非子·五蠹》)陈胜者.,阳城人也.。

(《史记·陈涉起义》)廉颇者.,赵之良将也.。

(《史记廉颇·蔺相如列传》)2. ……者,……语气词“者”表停顿,谓语后不加“也”。

虎者,戾虫。

(《战国策·秦策二》)粟者,民之所种。

(晁错《论贵粟疏》)兵者,不祥之器。

(《老子》第31章)3. ……,……也谓语后用语气词“也”加强肯定。

制,岩邑也.。

(《左传·隐公元年》)董狐,古之良史也.。

(《战国策·齐策一》)贡之不入,寡君之罪也.。

(《左传·齐桓公伐楚》)和氏璧,天下所共传宝也.。

(《史记·廉颇蔺相如列传》)张骞,汉中人也.。

(《汉书·张骞传》)4. ……,……今秦,万乘之国。

(《战国策·赵策》)荀卿,赵人。

(《史记·孟轲荀卿列传》)农,天下之本。

(《史记·孝文本纪》)刘备,天下枭雄。

(《资治通鉴·汉纪》)注意:语义上不表示判断,即不能说明是什么、不是什么的句子,不是判断句。

如:永州之野产异蛇,黑质而白章。

(柳宗元《捕蛇者说》》蟹六跪而二螯。

知识清单一-文言文句式文言文句式主要有五种:判断句、被动句、倒装句、省略句、疑问句(此处省略)一.判断句文言判断句一般是以名词或名词短语为谓语而表示判断的。

常见的有以下几种形式:(一)主语后面用“者”表示停顿,谓语后面用“也”表示判断,即“……者,……也。

”子瑜者,亮兄瑾也。

(《赤壁之战》)廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》) (二)主语后不用“者”,只在谓语后面用“也”,即“……,……也。

”今急而求子,是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)(三)“者”“也”全不用,语意构成判断。

荀卿,赵人。

(《史记·孟轲荀卿列传》)(四)用“乃”“为”“即”“则”等表示判断。

吕公女,乃吕后也。

(《史记·高祖本纪》) 如今人为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)梁父即楚将项燕。

(《史记·项羽本纪》)此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)(五)用“是”作判断动词。

自言本是京城女。

(《琵琶行》)二.被动句在古代汉语中,被动句常见的有以下几种形式:(一)用“于”表示被动。

不能容于远近。

(不能被邻里所容)(二)用“见”“见……于……”“受……于……”表示被动。

举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

(《屈原列传》)信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)吾长见笑于大方之家。

(《庄子·秋水》)吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣!(《赤壁之战》)(三)用“为”、“为……所……”、“……为所……”表示被动。

身死人手,为天下笑。

(《过秦论》)数十年,竟为秦所灭。

(《屈原列传》)不者,若属皆且为所虏。

(司马迁《鸿门宴》)(四)用“被”表示被动。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)(五)动词本身表被动。

这是意念上的被动句,需要根据上下文来判别。

例如:蔓草犹不可除,况君之宠弟乎? (《左传•郑伯克段于鄢》)傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,……(《孟子•生于忧患,死于安乐》) 三.倒装句(一)主谓倒装甚矣,汝之不惠!(汝之不惠!甚矣!)大哉,尧之为君也!(尧之为君也,大哉!)(二)宾语前置1否定句中代词作宾语前置。

古代汉语判断句名词解释

一、判断句的定义

判断句是表达判断、陈述或说明的句子,主要用来陈述或判断某个事物或事件的性质、状态、情况等。

在古代汉语中,判断句通常由两个成分组成,即主语和谓语。

主语是句子的主要主体,谓语则用来表达判断的内容。

二、判断句的分类

古代汉语判断句可以根据不同的标准进行分类,一般可以分为以下几种类型:

1. 肯定判断句:用来表达肯定的判断,例如“他是一个好人”。

2. 否定判断句:用来表达否定的判断,例如“他不是一个好人”。

3. 疑问判断句:用来表达疑问的判断,例如“他是不是一个好人?”

4. 反问判断句:用来表达反问的判断,例如“他怎么会是一个好人呢?”

三、判断句的语法结构

古代汉语判断句的语法结构比较简单,通常由主语和谓语两个部分组成。

其中,主语可以是名词、代词或短语等,谓语则通常是由一个或多个动词或形容词构成。

在判断句中,主语和谓语之间一般用“是”、“不是”、“为”、“非”等助词来连接。

四、判断句的语义功能

古代汉语判断句的语义功能主要有以下几个方面:

1. 表示判断:用来表明对某个事物或事件的性质、状态、情况等的判断。

2. 表示陈述:用来陈述某个事物或事件的性质、状态、情况等。

3. 表示说明:用来对某个事物或事件进行解释、说明或阐述。

古代汉语句式一、判断句判断句是指对主语有所断定的句子,在文言文中,一般是指以名词或名词短语做谓语表示判断的语言形式,主谓语间一般不用判断词“是”等,可以通过判断式来表现判断。

1、基本形式:“……者,……也。

”例如:陈胜者,阳城人也。

南冥者,天池也2、变化形式:A.“……者……。

”例如:叫冤者,妇人。

陈轸者,游说之士B.“……也。

”例如:张衡字子平,南阳西鄂人也。

贡之不入,寡人之罪也C.“……者也。

”例如:城北徐公,齐之美丽者也D.“者”、“也”均不用的:例如:刘备,天下枭雄。

夫鲁,齐晋之唇。

3、主谓句间用“乃”、“为”、“则”、“诚”、“即”来表示判断(但它们不是判断词). 例如:①、今公子有急,此乃臣效命之秋也。

②、卿为清望官。

③、心之官则思。

④、……周文元,即今累然在墓者也。

⑤、挟泰山以超北海,语人曰“我不能。

”是诚不能也。

4、用“是”表判断,是汉代以后的用法,这以前文言句中的“是”不是判断词,而是指示代词,复指上文,一般作判断句的主语。

A、“是”不作判断词的:例如:①、王之不王,是折枝之类也。

②、是障之也。

(《召公谏厉王止谤》)B、“是”作判断词的:例如:①、巨是凡人。

②、问今是何世。

③、不知木兰是女郎。

④、雕栏玉砌今犹在,只是朱颜改。

5、否定句中的“非”,表示否定判断,但也不是判断词.例如:①、劳师以袭远,非所闻也。

②、此非所以跨海内、制诸侯之术也。

练习:1、下列句中,与其它各句句式不同的一句是:①、此所谓“强弩之末势不能穿鲁缟也”。

②、亚父者范增也。

③、粟者,民之所种。

④、梁,吾仇也。

⑤、唐南为奉化军节度,今为定江军。

⑥、南冥者,天池也。

⑦、汉天子,我丈人行也。

⑧、席方平,东安人。

答:⑤,不是用“者也”式表判断句。

2、下列句中属于判断句的一句是①、故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。

②、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

王力《古代汉语》判断句古代汉语的判断句句子根据谓语表示的语法意义,分为描写句、叙述句、判断句。

描写句,一般指用形容词或形容词性的词组作谓语的句子,描写事物是什么样子。

叙述句,一般指用动词或动词性的词组作谓语的句子,表示一种动作或叙述一件事情。

判断句,一般指用名词或名词性词组作谓语的句子,对事物的属性作出判断,即某事物是什么或不是什么。

判断句,古今有明显的变化。

一、古代汉语判断句的形式古代汉语的判断句一般不用判断词“是”。

如:张骞,汉中人也.。

(《汉书·张骞传》)贡之不入,寡君之罪也.。

(《左传·齐桓公伐楚》)古代汉语常见的判断格式有:1. ……者,……也语气词“者”表停顿,语气词“也”加强肯定。

南冥者.,天池也.。

(《庄子〃逍遥游》)吾所欲者.,土地也.。

(《韩非子〃五蠹》)陈胜者.,阳城人也.。

(《史记〃陈涉起义》)廉颇者.,赵之良将也.。

(《史记廉颇〃蔺相如列传》)2. ……者,……语气词“者”表停顿,谓语后不加“也”。

虎者,戾虫。

(《战国策〃秦策二》)粟者,民之所种。

(晁错《论贵粟疏》)兵者,不祥之器。

(《老子》第31章)3. ……,……也谓语后用语气词“也”加强肯定。

制,岩邑也.。

(《左传〃隐公元年》)董狐,古之良史也.。

(《战国策〃齐策一》)贡之不入,寡君之罪也.。

(《左传〃齐桓公伐楚》)和氏璧,天下所共传宝也.。

(《史记〃廉颇蔺相如列传》)张骞,汉中人也.。

(《汉书〃张骞传》)4. ……,……今秦,万乘之国。

(《战国策〃赵策》)荀卿,赵人。

(《史记〃孟轲荀卿列传》)农,天下之本。

(《史记〃孝文本纪》)刘备,天下枭雄。

(《资治通鉴〃汉纪》)注意:语义上不表示判断,即不能说明是什么、不是什么的句子,不是判断句。

如:永州之野产异蛇,黑质而白章。

(柳宗元《捕蛇者说》》蟹六跪而二螯。

(《荀子·劝学》)二、判断句中帮助判断的词语古代汉语的判断句,还可以在谓语前加上副词“乃、即、则”和语气词“惟、维”等。

古代汉语的判断句一、古代汉语的判断句判断句是根据谓语的性质给句子分类得出的一种句型。

从意义上看,判断句是对事物或事物的属性做出判断(包括肯定的和否定的句子),即判断主语所表达的事物是什么或不是什么。

从句型上,判断句一般是用名词性成分做谓语的句子。

二、古代汉语判断句的基本形式1、主语+谓语+也(某,某也)例:A、张骞,汉中人也。

B、王,人君也。

2、主语+者+谓语+也(某者,某也)例:陈胜者,阳城人也。

3、主语+者+谓语(某者,某)例:A、兵者,不祥之器。

B、陈轸者,游说之士。

4、主语+谓语(某,某)例:A、荀卿,赵人。

B、夫鲁,齐晋之唇。

5、主语+副词+谓语(+也)(某,非某也)例:A、此庸夫之怒也,非士之怒也。

B、耕渔与陶,非舜官也。

C、此非所以跨海内,制诸侯之术也。

6、谓语+也(某也)例:A、隐者也。

B、酣战之时,司马子反渴而求饮,竖谷阳操觞酒而进之,子反曰:“嘻!退,酒也。

”谷阳曰:“非酒也。

”主语(名词)后面的“者”是个指示代词,表示复指,意思是这个人,这件事,又起提示强调作用。

句尾语气词“也”,帮助表示判断。

三、古代汉语的“是”的词性和用法(一)指示代词1、做主语例:是社稷之臣也。

2、做前置宾语例:寡人是问。

3、复指前置宾语例:唯命是听。

(二)判断词(汉代以后出现,仿先秦文言不用)例:A、余是所嫁妇人之父也;B、此必是豫让也;(三)形容词例:A、主爵都尉汲黯是魏其。

B、魏其言是也。

古代汉语判断句中的复指代词“是”演变为后来的判断词,其原因是具有判断意味。

例:贫与贱,是人之所恶也。

“是”做判断词来用,汉代就有了。

例:此必是豫让也。

四、古代汉语判断句中“为”、“维(惟)”、“乃”“即”的词性与作用。

1、“为”多数都为普通动词例:A、晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

B、四肢不勤,五谷不分,孰为夫子?C、余为伯侯,余尔祖也。

2、“维(惟)”是句中语气词,起引出谓语的作用例:A、百日维新,维新变法、B、尔维旧人。

判断句【背景知识】句子的分类按不同分类标准,句子种类不同:谓语表示的语法意义:判断句、描写句、叙述句谓语成分:名词谓语句、形容词谓语句、动词谓语句语气表达:陈述句、祈使句、疑问句、感叹句/肯定句、否定句句子繁简:单句、复句判断句:一般用名词或名词性词组作谓语的句子,对事物的属性作出判断,即某事物是什么或不是什么。

描写句:一般是用形容词或形容词性词组作谓语的句子,描写事物是什么样子。

叙述句:一般是用动词或动词性词组作谓语的句子,表示一种动作或叙述一件事情。

一、古今判断句的差异古代汉语的判断句陈胜者,阳城人也。

(《史记·陈涉世家》)都城过百雉,国之害也。

(《左传·隐公元年》)今京不度,非制也。

(同上)楚虽大,非吾族也。

(《左传·成公四年》)现代汉语的判断句延边大学是211重点大学。

他不是延吉人。

▲古今判断句的差异?▲现代汉语判断句一般由判断动词“是”作述语(不用的频率很低)。

▲古汉语判断句常直接用名词谓语构成判断,上古汉语不用判断词“是”,靠判断句主语与谓语的语义关系进行判断。

有时在主语后加代词“者”,复指主语,引出谓语;在谓语后加语气词“也”,表达判断语气,帮助判断。

▲现代汉语判断句的否定用“不”,古汉语判断句的否定用“非”。

二、古汉语判断句的基本格式A.肯定形式1.主语+者,谓语+也。

⑴蔺相如者,赵人也。

(《史记·廉颇蔺相如列传》)⑵师者,所以传道授业解惑也。

(韩愈《师说》)⑶亚父者,范增也。

(《史记·项羽本纪》)⑷吾所欲者,土地也。

(《韩非子·五蠹》)2.主语,谓语+也。

(1)周公,弟也,管叔,兄也。

(《孟子·公孙丑下》)(2)夫管子,天下之才也。

(《国语·齐语》)(3)封建非圣人意也。

(柳宗元《封建论》)(4)蔡叔,康叔之兄也。

(《左传·定公四年》)3.主语+者,谓语。

(1)虎者,戾虫。

(《战国策·齐策》)(2)杜周者,南阳杜衍人。