始于衣冠,达于博远(汉服基本形制)

- 格式:ppt

- 大小:6.57 MB

- 文档页数:13

知识文库 第04期22浅谈汉服文化的复兴刘鹏宇在世界各种民俗活动中,各民族都是穿着本民族的服装,现代的汉民族却遗失了自己的民族服饰。

汉服作为汉民族的传统服饰,历史悠久,最远可追溯至三代时期,一直到宋明,经过千年的发展演变,形成了独具风格的服饰体系。

汉服文化作为优秀传统文化的组成部分,具有美学价值、思想价值、历史价值、民族服饰价值、经济价值等。

汉服文化的价值不仅是汉族博大精深的服饰体系的显现,更是几千年来汉族的礼仪文化的象征。

因此,研究汉服文化的内在价值,对于传统文化的发掘和国民精神的启发具有积极的推动作用。

作为辉煌华夏文化的有机组成部分,汉民族服饰同样是世界服装艺术史中最璀璨的明珠之一。

汉服独领风骚两千余年,并对中华周边各民族的服装文化发展产生过决定性的影响。

中国汉民族的民族服饰,上溯炎黄,黄帝垂衣裳而天下治,下至宋明,连绵几千年逐渐成为汉人自我认同的文化象征。

在21世纪初,随着中国经济实力的不断提升,人们开始审视自己的传统文化。

汉服作为汉族人的文化象征受到广泛关注,其本质就是人们通过汉族文化归属感。

全世界孔子学院的建立,世界关注中国传统文化的回归,汉服是礼仪文化的载体同时被广泛关注。

全国各地穿着汉服举行各种传统祭祀、传统节日等活动,全面宣传传统文化,形成了颇具规模的汉服复兴运动。

《左传·定公十年》有云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

”多少年来,我们一直以“礼仪之邦”、“衣冠上国”自居。

然而时过境迁,如今的我们在现代化的潮流下得到了许多,也失去了许多。

近年来,我国街头时常能见到一些身着汉服,闲庭信步的年青人,他们衣袂当风,佩环叮咚,引得路人纷纷侧目,而我,正是其中的一员。

大多数人也许会疑惑:他们为什么穿着古装?更甚者,会有人用或嘲笑,或厌恶的语气对身边人说:“你瞧瞧,他们是不是日本/韩国人?穿着和服/韩服就敢上街!”每到这时,不禁会感到一种深深的无力:汉服,是汉民族的服饰,不是汉朝的服饰,她从夏商而来,经历千年风雨,一直作为汉族的衣冠,直到清政府强令“剃发易服”,所以不能称作古装;和服和韩服,都是由汉服演变而成,可以说是父与子的关系,但如今我们自己竟已不知了么!笔者曾经看过一张中华五十六个民族的合影,其他五十五个民族的同胞们身着自己的民族服饰,五彩缤纷,绚丽夺目,只有汉族同胞穿着T恤和牛仔裤站在其中,显得格格不入。

承袭秦制的冠服制度汉朝服饰的特点(简析汉朝女子服装文化与特点)近年来,复兴传统文化成为了社会发展的一大趋向,曾经备受冷落的传统文化,迎来了它们的复兴机遇。

《我在故宫修文物》、《中国诗词大会》等包含传统文化的节目接连走红,而青少年则可以通过多种途径去了解中国传统文化,我们不得不承认,这是文化复兴的最好时代。

在网络上,汉服、国学热以及古风音乐等相关的传统文化,逐渐渗透到当代年轻人的日常生活中。

就拿汉服来说,无论是在熙熙攘攘的大街上,还是在充满青春活力的校园里,我们都会看到身着飘逸汉服的男孩儿或女孩儿,这些年轻人用他们的实际行动,推动着中国传统文化的进步。

可汉服毕竟是小众服饰,有极大部分的人对于汉服的了解知之甚少,他们甚至提出疑问:“汉服”指的是汉朝的传统服饰吗?其实不然,汉服与汉朝服饰是两个不同的概念,它们的外形特征甚至大相径庭。

汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服。

而汉朝服饰,指的只是汉朝这一朝代的冠服制度。

但今天就着重说一下服装,而不是服饰。

蔡邕在《独断》中说道:“天子常服,汉服受之秦。

”这句话的意思是,汉服定型于周朝,传承于秦朝,到了汉朝的时候,已经形成了完备的冠服体系。

汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服,所以在传统观点认为,汉服的最早起源可追溯到黄帝时期。

只是在殷商时期,冠服制度才初步建立,到了周朝之后,服饰制度才逐渐完善。

中国自古以来就有一个称号叫做“华夏”,比如现在很多都称中国人为“华夏儿女”等。

《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。

”而《左传正义·定公十年》疏则曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。

”这里面的“中国”与“华夏”是一个概念,由此可看出,中国古人对于传统服饰十分看重,而“衣冠上国,礼仪之邦”也成为了中国的美称。

汉服大多分为三个种类:第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制,类似现在的女生连衣裙。

第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制,包括冕服、玄端等,是君王百官参加祭祀重要活动等的正式礼服,类似现在的女性职业套裙装。

漢服 Han Fu不是日本人韩国人,我是中国人;不是藏族人朝鲜人,我是汉族人。

不是穿越不是古装剧,不是cosplay不是唱戏,不是作秀不是行为艺术,而是汉族人穿汉服。

汉服,汉民族传统服饰,又称汉衣冠、汉装。

新中国56个民族,藏族人有藏袍,苗族人有苗服,少数民族同胞在传统节日与重大场合都穿上自己的传统民族服装,汉族人穿什么呢?所谓旗袍、“唐装”并非汉族人自古以来的传统服装,而是近代满清服饰元素与西式设计结合的产物,旗袍与“唐装”,难以担当五千年华夏文明的内涵,也难以代表古老而优秀的汉民族形象。

“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。

”中国自古就被称为“礼仪之邦”、“衣冠上国”。

汉服是从黄帝即位(约西元前2698年)至明末(西元17世纪中叶)这四千多年中,以华夏礼仪文化为中心,通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成的礼仪衣冠体系。

汉服的基本特点是交领、右衽(rèn),用绳带系结,也兼用带钩等,又以圆领、直领等为其有益补充。

汉服最能表达汉族人庄重、大气、飘逸、灵动、自然、典雅的气质。

现代汉服是指21世纪初以来,立志于复兴华夏文明的志愿者,尊崇古代汉族人一脉相承的服饰特征,传承数千年的服饰文化内涵,立足历史,反思当下,观照未来,从而复兴的汉族传统服饰。

华夏复兴、衣冠先行。

始自衣冠,达于博远。

汉服复兴不是一个终点,而是一个起始。

汉服复兴的定位,是由衣冠切入,继承与发扬原生的华夏文明精神,由服饰而礼仪、由文化而精神,层层深入地推进华夏文明的觉醒与重振,在全新的起点上传承华夏的文化、复兴中华的文明。

关于汉服复兴的几个问答一、汉服运动是怎么回事?汉服运动是由民间发起的的一场社会文化运动,是传统文化支持者以复兴汉民族传统服饰为切入点,来试图影响大众进而发扬传统文化的举动。

汉服运动是当前时期的华夏文化复兴与中华民族复兴运动在文化领域的形式之一。

目前,汉服运动已由网络传播进入现实,在全国各大城市以及海外华人华侨、留学生中已蓬勃开展起来。

兴千年文明,着华夏霓裳作者:邓涵月来源:《作文成功之路(作文交响乐)》 2019年第3期在中国,有这么一些人。

他们褪下现代社会的潮流与时尚,转而披上中国的传统服饰——汉服。

“汉服是穿在身上的历史。

”这话不假,中华上下五千年,各朝各代的形制不同,你几乎能不重样地穿一个月。

我也不能“幸免”。

作为汉服的“骨灰级”爱好者,我喜欢,并且乐于在出门游玩时,着一身恰到好处的汉服。

于我,是快乐的。

青涩懵懂现代人对于汉服的了解程度,普遍等于文盲看报——一概不懂。

其实,这再正常不过。

从明末清初开始,因“剃发易服”,汉服就逐渐淡出人们的视野。

好不容易,说服母亲买下了我人生的第一套汉服。

因是定做,需要花更多的时间。

我等啊等,一个月后,那件包裹终于到我手中,我喜不自胜,用最快的速度冲回家。

拆开包装,将衣服一件件抖开。

只一眼,我就心动不已。

那一刻,我感觉心里有一块小小的、干瘪的东西,被浸润忽然放大了,就像被水浸泡过的木耳。

她,美得像幅画。

一件乳白色对襟绸袄,外搭蒲桃青竖领夹衣,下着鹦哥绿褶裙,走一身的是满地交织锦绣纹,还附赠一条青烟水色的发带。

我爱不释手,有一种与千年前的时光遥遥相望的新奇感……熟门熟路又是一年春来到。

这样的好时光,又怎舍得辜负?遂翻出压箱底的两件喜庆样式海棠色暗纹琵琶袖春罗薄夹袄,配湖色印花棉褶裙。

穿上只觉得自己也化为天地之间的一朵花儿了。

约三两好友,去一赏春天的滋味。

朋友也穿的汉服,同我一般的喜气明媚。

我们这几朵小花,在如织的游人中竟分外显眼。

小半会儿下来,有些口渴,在一处卖水的小凉亭停下。

“欢迎光临……”热情的店员笑盈盈地开口,却又一下子停住,我有些好笑。

店员转身去拿水时,我听见他与另一位店员说:“这是来拍戏的?”另一个瞪他一眼,“不懂别乱说,这是道士。

”我哭笑不得,心想哪有这么喜庆的道士。

接过水,付了钱,犹豫再三,还是忍不住开口道:“这是我自己的衣服,是中国古代的汉服。

”一鼓作气讲完之后,我也有些不好意思,说了声谢谢就跑开了。

关于汉服传统文化传承发展的发言稿:求新,先求心汉服运动,走出数十载,归来,问君还是少年?这是写在论坛官宣里的一句话,为什么最后一句是疑问句“问君还是少年?”而不是肯定句“君仍是少年”呢?这是一句疑问,这本不该是一句疑问的。

“少年”是什么,它是最初的感动,是最初的坚持,是本真。

我们是该问自己,问问自己的心,是不是还是当年的心。

十五年了,汉服运动形式一片大好,同袍何以万计,汉服商家何以万计,每年的汉服活动何以万计,汉服活动的正面报道何以万计,知道汉服的人何以万万记。

满目所望皆汉衣,但是,为什么我竟会有一种越来越孤独的感觉呢?明明光明照亮前路,为什么我竟然觉得是迷茫的黑夜?这不是简单的“众人皆醒我独醉”与“众人皆醉我独醒”的辩论,而是实实在在的感觉。

我的心越清楚,我的大脑就越迷茫。

这本不该是这样的。

以前我们没有那么漂亮而又精致的汉服,版型很差,布料一般,可能形制还有很多问题,放在今天就是妥妥的“影楼装”,但是,大家真的在认真研究汉服的裁剪,研究汉服的版型。

那时候的汉服商家不多,商品图都是“直男审美”,那时候,想要肆无忌惮买买买都没有办法。

那时候的宣传视频很粗糙,很简陋,但是,不知道为什么,大家就是能到看的津津有味。

十五年了,我们看现在,汉服商家们的商品图真的好美,一张张都是现成的写真。

各种各样跟汉服有关的视频,专业的机器,专业的技术,做出来的视频简直可以说是艺术品。

看,全是新的,这不就是我们所求的新气象么?蒸蒸日上!然而,衣服会到手“拔草”,因为版型烂做工差,和商品图就是两件衣服。

“亲爱的商家,敢放一个平铺图么?”现在,又有多少同袍,买汉服前会看平铺图?这原来本是买默认的行为,什么时候变得如此稀有了?什么时候卖汉服变成卖写真了?只要美就好,版型什么的,随便啦。

视频啊,真美。

有古风的,有武侠的,还有各种各样的抖音,多好。

但是,我似乎再也见不到那简单却又真实的视频,我看不到总结汉服形制款式的视频,看不到倾诉同袍情感的视频,看不到诉说汉服兴衰的视频。

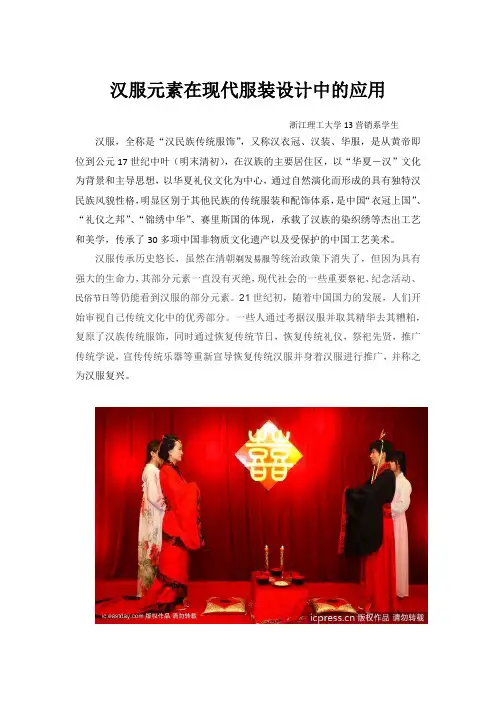

汉服元素在现代服装设计中的应用浙江理工大学13营销系学生汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

汉服传承历史悠长,虽然在清朝剃发易服等统治政策下消失了,但因为具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。

21世纪初,随着中国国力的发展,人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,同时通过恢复传统节日,恢复传统礼仪,祭祀先贤,推广传统学说,宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广,并称之为汉服复兴。

汉服复兴:新人举办汉服婚礼随着汉服复兴的进一步兴起,汉服元素作为极有民族特色的设计元素在近几年也越来越多地融入在日常服装中。

无论从理论意义还是实践意义来说,传统汉服元素在时间的辗转下依然散发着熠熠光辉本文将以具体传统汉服特征与现代服装元素的结合为主题,探讨汉服元素在服装设计中的应用。

元素一:交领汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候,就自然形成了领口的交叉,所以形象地叫做“交领”;交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学,显出独特的中正气韵,代表做人要不偏不倚,如果说汉服表现天人合一的话,交领即代表天圆地方中的地,地即人道,即方与正。

而袖子,则是圆袂,即代表天圆地方中的天圆。

汉服的领型最典型的是“交领右衽”,就是衣领直接与衣襟相连,衣襟在胸前相交叉,左侧的衣襟压住右侧的衣襟,在外观上表现为“y”字形,形成整体服装向右倾斜的效果。

汉服文化浅见200字

汉服是汉民族传承千年的传统民族服饰,是最能体现汉族特色的服装。

在几千年的时间里,汉民族凭着自己的智慧,创造出看绚丽多彩的汉服文化。

汉服有着飘逸的衣袂,严格的形制。

汉服袖圆以应“天圆”,衣领交叠成矩形以应“地方”,背部中缝直至脚踝以应人道正直。

天圆地方,洒脱飘逸构成汉服丰富的文化内涵和独特的气质。

因此,我国自古被称为“衣冠上国”。

正所谓,始于衣冠,达于博远。

希望更多的人通过汉服了解到传统文化,弘扬汉文化最核心的精神内涵。

汉服是汉族的民族服装,因为一些原因我们的民族文化和民族服饰被掩埋了现在我们想把这些找回来。

汉服的基本特点是交领、右衽,左衽为异族或死者的样式。

衽,本义衣襟。

左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内,称右衽。

反之称左衽。

用绳带系结,也兼用带钩等,也有圆领、交领,对领,汉服用布分为:锦、绢、绫、罗、帛、布、棉、麻、纱等等。

汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。

古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心,沿袭四千多年。

冕服是一切汉服的根源,也最能体现“绝地天通”的华夏信仰,更是汉人千年来祭神祀祖,与天地交通的吉服。

汉族服饰的风格是怎样的呢?用几个来形容的话就是:庄重、大气、飘逸、灵动。

衣冠是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上,以笄固定。

男子成人行冠礼常常戴冠、巾、帽等。

从形制上看,大衣主要有“上衣下裳”制(裳在古代指袴)、“深衣”制(把上衣下裳缝连起来)、“襦裙”制(襦,即短衣)、袴褶,“通裁”制(长衫、外披)等类型。

其中,上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服,襦裙则为妇女喜爱的穿着。

普通劳动人民一般着裋褐(上短衣,下长袴)。

汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的,连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法,自汉朝以来作为第一礼装。

秦尚黑,所以秦的服饰标准色都是黑色。

但式样依然是大襟右衽交领。

清代之前,汉服是一直传承不断的,即使有外族影响,基本形制并没有多大改变,一直延续着交领为主直领为辅的格局(后来加入了圆领)衣袖有大有小,领子通用矩领,没有扭扣,一般在腰间系带,汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。

还有配饰如蔽膝、披帛、袜、帔、革带、玉带、銙、腾蛇等等。

礼服,是仪礼之服、正礼之服,非行礼不穿着,考据严谨为先,现阶段形制应遵循古制而不是适应现代人审美作为优先选择。

礼服用于家祭之礼、出生之礼、冠笄之礼、昏礼、士相见礼、乡射礼、乡饮酒礼、丧礼。

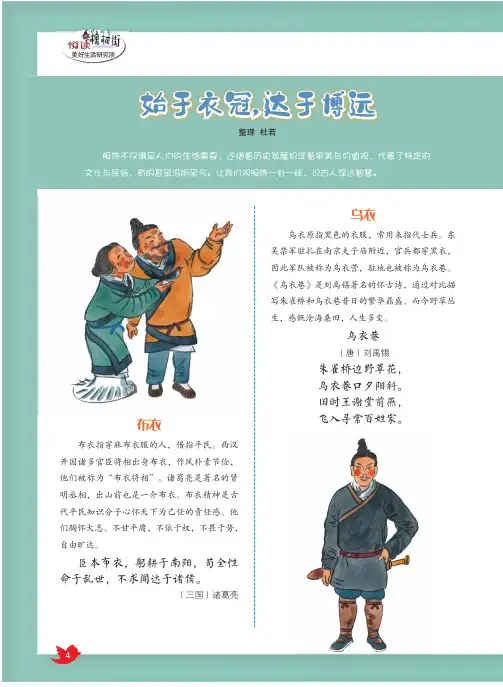

4美好生活研究所服饰不仅满足人们的生活需要,还随着历史发展积淀着审美与价值观,代表了特定的文化与民俗,有的甚至沿用至今。

让我们观服饰一针一线,识古人深远智慧。

乌衣乌衣原指黑色的衣服,常用来指代士兵。

东吴禁军驻扎在南京夫子庙附近,官兵都穿黑衣,因此军队被称为乌衣营,驻地也被称为乌衣巷。

《乌衣巷》是刘禹锡著名的怀古诗,通过对比描写朱雀桥和乌衣巷昔日的繁华鼎盛、而今野草丛生,感慨沧海桑田,人生多变。

乌衣巷(唐)刘禹锡朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

始于衣冠,达于博远布衣布衣指穿麻布衣服的人,借指平民。

西汉开国诸多官臣将相出身布衣,作风朴素节俭,他们被称为“布衣将相”。

诸葛亮是著名的贤明丞相,出山前也是一介布衣。

布衣精神是古代平民知识分子心怀天下为己任的责任感。

他们胸怀大志、不甘平庸,不依于权,不畏于势,自由旷达。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(三国)诸葛亮整理 杜若5美好生活研究所袍泽袍指古代外衣,行军者日以当衣,夜以当被;泽指古代内衣。

诗经中描写过战士出征的故事,歌颂战士们互相友爱,同心同德的品质。

流传下了“与子同袍”“与子同泽”,逐渐演化为袍泽,袍泽成了将士、战友的代称。

袍泽之情即生死与共,患难相扶的战友之情。

无衣《诗经·国风·秦风》岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。

与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。

与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。

与子偕行!巾帼巾帼指古代妇女的头巾和头饰。

三国时有一出著名的戏:诸葛亮出斜谷向司马懿挑战,但后者避而不出,诸葛亮便用激将法,派人给司马懿送去了“巾帼妇女之饰”,以示羞辱。

巾帼被引申为女子的代称,而须眉则指的男子。

封建社会重男轻女,但不乏涌现出一些令人钦佩的巾帼英雄,如花木兰、穆桂英等,人们称赞她们“巾帼不让须眉”,意思是女子并不比男子逊色。

如今巾帼已成为对妇女的一种尊称。

王斌 忻雨 樊晨 | 文近年来,融合多种传统元素的“中国风”渐成文化潮流。

汉服产业在此背景下蓬勃发展,2021年,我国汉服市场规模已达105亿元。

从一个“小众爱好”成长为日益流行的大众风尚,“汉服热”的背后是汉服爱好者和从业者二十多年的坚持,“重回汉唐”正是其中最具代表性的一支力量。

重回汉唐:以汉服为载体,做优秀传统文化的传承者王斌:上海大学管理学院副教授忻雨:上海大学管理学院硕士研究生樊晨:上海交通大学媒体与传播学院博士研究生年来,融合多种传统元素的“中国风”渐成文化潮流。

汉服产业在此背景下蓬勃发展,从一个“小众爱好”成长为日益流行的大众风尚。

据中国服装近协会、艾瑞咨询等共同发布的《2022年中国新汉服行业发展白皮书》,汉服消费者规模在2021年已达到1021万人,同比增长14.4%,汉服市场规模达105亿元。

123重回汉唐:以汉服为载体,做优秀传统文化的传承者创业前未曾预料的难题。

与众多汉服爱好者一样,吕晓玮和孙异都认为,汉服作为传统文化的一种载体,是我国汉民族独有的传统服饰,承载着我国数千年历史文化的积淀。

以服饰为载体,传承、弘扬传统文化一直是重回汉唐的创业初衷,吕晓玮曾多次表示,希望以汉服为载体,激发人们对于中国传统审美、传统风尚的认同,从而进一步唤起人们对中国传统文化的兴趣、提升文化意识。

但是,文化传承之路崎岖坎坷。

创业过程中,吕晓玮就遭遇了如何传承传统文化的难题。

首先,由于中国服饰传统的传承已经中断了数百年,传统服饰的形制样貌、制作方式对当代人来说,都是极为陌生的,在汉服复兴早期,汉服商家需要进行大量的文物考古和文献搜集,进行多次汉服制作的实验,这些都增加了重回汉唐在创业初期的难度。

其次,由于传统汉服的制作工艺与流程较为复杂,很少有工厂愿意承接汉服订单。

此外,在市场方面,由于汉服复兴的理念尚未被大众所接受,汉服市场尚未建立,人们不理解为何要传承汉服,还会认为这是一种文化倒退。

除了汉服文化传承、推广过程中遇到的阻力,重回汉唐还一度面临盈利困境,重回汉唐的商业化道路困难重重。

始于衣冠,达于博远

广袖飘飘,古韵悠悠。

今天我们实践服务团为南桐村的小朋友们细心打造了一场精彩绝伦的唯美盛宴——汉服展示以及传统礼仪的讲解。

一件件美丽别致的衣裳顿时就让所有在场的人眼前一亮,称赞不已。

经过我们耐心认真的讲解,至少让人们知道我们汉族也是有自己的传统服饰的,它与我们的汉语、汉字一样重要,是我们华夏文明的重要组成部分。

后期又与小朋友们开展了中国结编织的互动活动,现场气氛是越来越欢乐融洽了。

我想说,汉服宣传是以汉服为引子,引导更多的人去关注去学习我们的传统文化,汉服只是手段,而不是目的。

最终,我们希望更多的人学习和弘扬华夏文明最核心的精神内涵、价值取向和文化风貌。

学习然后继承,继承然后发展,发展使之日新!

文学院“蒲公英”社会实践服务团成员:王红 2014年7月10日。

汉服是中国传统的服饰文化,以下是一些汉服的简单文化小常识:汉服的演变过程可以追溯到中国古代汉族服饰的发展和变迁1. 原始汉服:最早的汉服可以追溯到远古时代,主要由兽皮、兽骨和植物纤维等制成,设计简单朴素。

2. 春秋战国时期:这一时期的汉服逐渐发展成为各种款式多样的衣袍。

男性常穿戴衣、裳、褶裙等,女性则穿戴旗袍、裙子等。

颜色丰富多彩,花纹装饰逐渐出现。

3. 秦汉时期:秦朝时期,汉服的款式受到了简化和统一,形成了一套规范的服饰制度。

汉朝时期的汉服以宽袖、肥袖、马褂、长衫等为特点,设计更加注重实用性。

4. 魏晋南北朝时期:这一时期的汉服逐渐出现了裙褙、对襟、曲领等款式。

汉服的设计变得更加宽松舒适,注重身体的曲线美。

5. 唐宋时期:唐朝和宋朝时期,汉服的裙袖逐渐变窄,裙摆变得更加宽阔。

汉服的颜色和花纹装饰变得更加丰富华丽,反映了社会的繁荣和文化的发展。

6. 明清时期:明朝和清朝时期,汉服的设计进一步演变,呈现出更多元化的风格。

例如,明朝的汉服注重宽袖、宽腰、长裙,而清朝的汉服则更加注重刺绣和细节装饰。

汉服的特点特征主要包括:直线构造、纵横比例的平衡、注重实用性、丰富的色彩和花纹装饰、对称的设计、注重礼仪等。

汉服设计强调身体的曲线美和整体的和谐感,同时也反映了不同历史时期社会、文化和审美观念的变化。

汉服在现代得到了一定的复兴和发展,爱好者组织活动,致力于传承和推广汉服文化。

同时,现代的汉服设计也结合了时尚元素,注重个性化和创新,展示了汉服文化的活力和魅力。

1. 历史渊源:汉服起源于中国古代的汉族服饰,可以追溯到汉朝时期(公元前206年至公元220年)。

它是中国历史上最具代表性和影响力的服饰文化之一。

2. 设计特点:汉服注重以直线为主,注重纵横比例的平衡。

常见的特点包括立领、交领、衫袖肥大、裙袖较窄等。

它们的设计灵感来源于古代文物和文献记载。

3. 材质与色彩:传统的汉服常使用丝绸作为主要面料,因其光泽和质感而受到青睐。

汉服文化知识简介

既然说到汉服文化,那在这里我们首先为大家介绍汉服。

当我第一次看到汉服这个字眼时,我第一理解就是汉朝的服饰,其实不然,这样理解太片面太局限性了。

所谓汉服,又称汉衣冠,全称是“汉民族传统服饰”,又称之为汉装和华服,是约公元前21世纪至公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和装饰体系,是中国“衣冠上国”的体现。

“汉服”一词的记载最早见于《马王堆三号墓遣册》:简四四“美人四人,其二人楚服,二人汉服”。

《汉书》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度。

”这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。

汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服。

定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为儒家神道设教的一部分。

“乗殷之辂,服周之冕”是儒家治国思想的要义。

因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事,于是有了二十四史中的舆服志。

汉服自身内部体系非常完备,历经千年的发展,服制成熟,不仅本身种类丰富而且配饰是也非常繁多丰富。

汉服的款式、形制、用料、剪裁在各个历史时期都有着明显的不同,但主体部分相同。

在中国传统社会,衣冠服饰被视为“治天下”之道。

“黄帝、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤”,是说上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的。

汉服还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈,亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。