汉服形制及基本汉礼

- 格式:pptx

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:12

汉朝的冠服制度,大都承袭秦制。

直至东汉明帝永平二年,才算有正式完备的规定。

汉朝的衣服,主要的有袍、襜褕1直身的单衣)、襦]短衣)、裙。

汉代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。

一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐(粗布做的短衣)。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的是“留仙裙”。

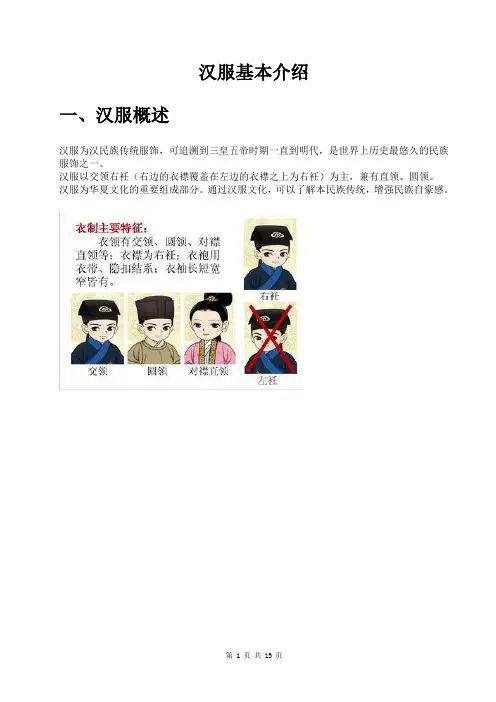

二、汉服的特征:v汉服有如下基本特征:v交领v右衽v无扣系带三、汉服形制(1)上衣下裳(衣裳制)冕服、礼服、襦裙(2)衣裳相连(深衣制)深衣就是上下缝合在一起的款式。

它是最具有传统文化内涵的款式。

有直裾深衣与曲裾两种形式。

大约在公元前九世纪出现,后世以礼服形式存在。

男子袍服与冠履(幻灯片)商周以前多用巾约发,西汉末年发展成为帽箍式的帻。

故秦汉男子多以巾帻裹头。

“崇其巾为屋”指巾帻顶端的隆起部分,形似尖角屋脊,又称“介帻”平顶的巾帻则称“平顶帻”或“平上帻”这两种,是汉代男子的基本首服。

帻:即是包发巾的一种,秦汉时不分贵贱均可戴用,戴冠者衬冠下,庶民则可单着之。

其形似便帽,多平顶的,称“平巾帻”,有屋顶状的,叫“介帻”。

庶人的巾帻只能用黑色或青色。

所以秦称人民为黔首(黔,黑色),汉称仆隶为苍头(苍,青色),都是从他们头上的巾帻颜色来区别的。

巾:秦汉时男子头上戴巾,主要有两种。

①葛巾:用葛布制成,单夹皆多用本色绢,后有两带垂下,为士庶男子用。

②缣巾:缣巾:因用整幅细绢做成,又叫“幅巾”通常以缣帛为之。

西汉初多为劳动人民所服,东汉时不分贵贱。

汉末仕宦王公贵戚,不戴冠时,以戴幅巾为雅,后来普及开来。

汉末黄巾起义,即为黄色幅巾,后世将这两种巾通称为“汉巾”。

汉代官员戴冠,冠下必衬帻,并根据品级或职务不同有所区别。

戴冠衬帻时冠与帻不能随便配合,文官的进贤冠要配介帻,而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。

“卑贱执事”们只能戴帻而不能戴冠。

(幻灯片)汉代的冠帽是区分等级差别的重要标志之一。

西汉汉服形制西汉时期(公元前206年-公元25年)是中国历史上的一个重要时期,也是汉族文化的发展阶段。

在这个时期,汉服作为一种特殊的服装形制,成为了当时社会中不可或缺的一部分。

西汉汉服形制包括了服饰的种类、款式、颜色等方面的内容。

下面将详细介绍西汉汉服形制。

一、男性汉服形制1. 头饰:西汉男性通常戴着帽子,主要有“巾”、“冠”两种类型。

巾是一种简单的头巾,用来保护头部和遮阳;冠则是一种华丽的头饰,用来显示身份和地位。

冠分为五等,从低到高分别是布冠、绢冠、皮冠、石冠和金冠。

2. 上衣:西汉男性上衣主要有衫、袍和褙子三种类型。

衫是一种类似于现代上衣的短袖外套;袍是一种长袖长袍,通常用于正式场合;褙子则是一种束腰外衣,适合日常穿着。

3. 下装:西汉男性下装主要有裤子和裙子两种类型。

裤子是一种类似于现代裤子的下装,通常与衫或袍搭配;裙子则是一种长款下装,通常用于正式场合。

4. 鞋袜:西汉男性穿着的鞋袜主要有靴、履和袜三种类型。

靴是一种高筒鞋,适合户外活动;履是一种低筒鞋,适合正式场合;袜则是一种穿在脚上的袜子。

二、女性汉服形制1. 头饰:西汉女性头饰主要有发髻、发簪和发钗三种类型。

发髻是将头发盘成一个圆形的造型;发簪是一种用来固定发髻的装饰品;发钗则是一种用来梳理头发并固定头饰的工具。

2. 上衣:西汉女性上衣主要有衫、褙子和襦裙三种类型。

衫和男性的衫相似,但长度稍长;褙子则是一种束腰外衣,适合日常穿着;襦裙则是一种类似于现代上装的连衣裙。

3. 下装:西汉女性下装主要有裙子和裤子两种类型。

裙子是女性的主要下装,有长款和短款之分,通常与上衣搭配;裤子则是一种较为罕见的下装,主要用于特殊场合。

4. 鞋袜:西汉女性穿着的鞋袜主要有履、袜和踏云三种类型。

履和男性的履相似,但款式更加精致;袜是一种穿在脚上的袜子;踏云则是一种高跟鞋,适合正式场合。

三、汉服颜色西汉时期的汉服颜色多样且富有象征意义。

以下是一些常见的颜色及其象征意义:1. 红色:代表吉祥、喜庆和祝福。

20种汉服形制介绍1. 旗袍:一种具有中国特色的传统服装,通常由长衫和裙子组成,女性常穿。

2. 襦裙:襦裙是一种流行于唐代的女性汉服,上衣为襦(ru)领式设计,下摆多层纱裙。

3. 长袍:一种常见的男性汉服,通常由长袍、腰带和内衬组成,常见于历史剧或正式场合。

4. 背心衫:也称为"褡裢坎",是男性汉服中的一种上装,没有袖子,适合夏季穿着。

5. 对襟衫:这是一种男女通用的传统汉服,前襟两侧对称开襟设计。

6. 袍子:类似于长袍,但长度更短,并且没有腰带,常用于日常穿着。

7. 衫裤:一种传统的男性汉服,由上衣和长裤组成,适合日常生活。

8. 工作服/劳动服:汉服的一种变体,结合了传统元素和现代实用性,常见于工作场合。

9. 童装:专门为儿童设计的汉服,通常采用亮丽的颜色和可爱的图案。

10. 礼服:一种正式场合穿着的汉服,常见于婚礼、庆典等重要场合。

11. 朝服:古代官员在朝廷上穿戴的汉服,根据官职不同有不同的等级。

12. 宫廷装:专为皇室贵族设计的华丽汉服,常见于历史剧或宫廷展览。

13. 文胸袄:一种女性汉服,由胸衣和外罩组成,强调胸部曲线。

14. 鸽子裙:一种女性汉服,有多层裙摆,看起来像鸽子展翅飞翔。

15. 花褶裙:流行于明清时期的女性汉服,裙身下摆呈现出花瓣状的褶皱。

16. 四川汉服:四川地区特有的一种汉服,以其独特的样式和绣花工艺而闻名。

17. 清代汉服:清代汉服是清朝时期的传统服饰,注重细节和刺绣装饰。

18. 民国汉服:民国时期的汉服,结合了传统和现代元素,呈现出简约而时尚的风格。

19. 古装剧汉服:在电视剧或电影中经常见到的重现历史场景的汉服。

20. 客家汉服:客家地区的特色汉服,注重实用性和耐穿性。

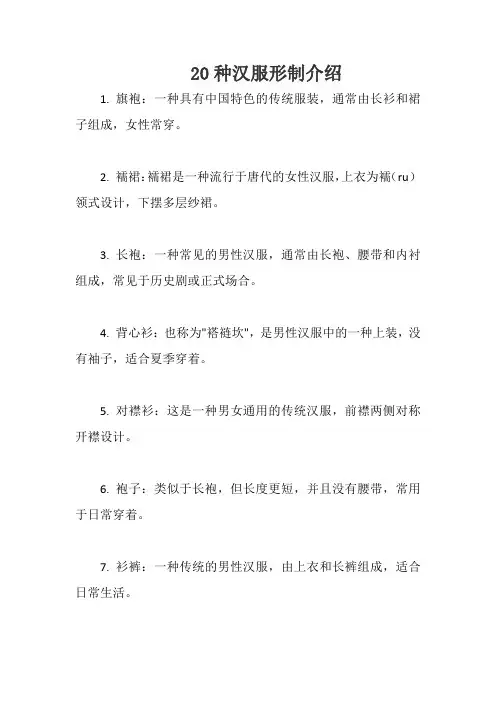

汉服基本介绍一、汉服概述汉服为汉民族传统服饰,可追溯到三皇五帝时期一直到明代,是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

汉服以交领右衽(右边的衣襟覆盖在左边的衣襟之上为右衽)为主,兼有直领、圆领。

汉服为华夏文化的重要组成部分。

通过汉服文化,可以了解本民族传统,增强民族自豪感。

二、汉服分类汉服按形制可分为上衣下裳制、上下连裳制(深衣制)、上下通裁制、上衣下裤制等。

上衣下裳制汉服上衣下裳是华夏文明中服饰礼仪最早的服装形制之一,为汉服体系的第1个款式。

古代文献以及出土的人形陶器证明,上衣下裳的服装形制早在商代就已经形成。

襦裙由上襦(襦,即短衣)及下裙组成,一般为常服。

* 按裙腰的位置分:可分为中腰襦裙(齐腰襦裙)、高腰襦裙、齐胸襦裙;* 按上襦的领型分:可分为交领襦裙、直领襦裙(对襟襦裙)。

襦裙图示交领齐腰襦裙图示齐胸襦裙图示对襟襦裙图深衣制汉服深衣为上衣﹑下裳相连缀的一种服装,为古代诸侯﹑大夫﹑士家居常穿的衣服,也是庶人的礼服,男女均可穿着。

深衣有两大类:直裾和曲裾。

主要作为正规场合礼服,大气儒雅、中正平和、风韵满满。

直裾:左大襟从前胸绕到右后方之后垂直而下,故称直裾,简洁干练、中正肃穆,它是历代男子礼服的通用服饰,影响极其深远。

曲裾:曲裾就是弯曲盘绕的裙子,和直裾相比,它的襟是围着下体层层盘绕,最后系于腰部,其曲线优美流畅,令人赏心悦目。

直裾深衣图示着直裾的苏轼像通裁制汉服即用一块布裁出上衣和下衣,中间无接缝,自然一体,明显区别于上衣下裳制和深衣制。

通裁制汉服主要有圆领袍、道袍等。

圆领袍:自隋唐开始盛行,一般为无领或微立领。

领口较紧窄,两侧开衩,系腰带,下穿裤、靴。

道袍:两种含义一是是明代男子居家时的外衣,也可作衬袍或平民男子婚服后来才逐渐演变为道教服饰。

道袍图示圆领袍图示上衣下裤制汉服短打又称“竖褐”、“裋褐”。

以劳作方便为目的的便服。

与常服和礼服相区别。

由上襦跟下裤组成,多为百姓日常穿着。

上衣长度一般在膝盖之上。

汉服课程知识点归纳总结一、汉服的起源与发展汉服是中国传统的服饰文化,起源于古代中国的殷商文明,经过几千年的演变与发展,逐渐形成了独特的服饰传统。

汉服的发展经历了多个朝代的变迁与演化,逐渐形成了一套完整的服饰体系,并成为了中国古代文化的重要组成部分。

二、汉服的基本款式与特点1. 衣服(1) 袍:大袖袍、小袖袍、公主袍等(2) 袄:马褂、水袖袄、马褡(3) 衫:长衫、短褂、中衫2. 裙子(1) 裙子:长裙、短裙、片裙(2) 镶边、褶皱等装饰:亦褶、右衽、袖口3. 配饰(1) 头饰:发髻、发簪、发箍(2) 饰品:项链、耳环、手镯三、汉服的礼仪文化1. 着装礼仪(1) 女性着装:嫁衣、妇礼装束(2) 男性着装:冠带、礼服2. 饮食礼仪(1) 餐具使用:铜器、瓷器(2) 饮食节令:二十四节气3. 礼仪活动(1) 婚礼仪式:过门、纳吉、成亲(2) 家庭聚会:祭祀、祭祖、宴席四、汉服的文化内涵1. 历史故事(1) 佳期如梦:李后主、杨贵妃(2) 千古绝唱:霸王别姬2. 文学艺术(1) 《红楼梦》:黛玉、宝玉的衣着描写(2) 《西厢记》:梅妆、衣服饰品的描写五、汉服的传承与创新1. 传统技艺(1) 刺绣:丝绸织锦、蜀锦丝绣(2) 染色:蓝靛、紫色、绛红2. 现代设计(1) 时尚搭配:汉元素时尚、汉服独家定制(2) 设计创新:汉服创意设计、时尚智造六、学习汉服的意义与价值1. 传承文化(1) 了解传统:了解中国传统服饰文化,感受中国古代文明(2) 传承文化:传承中国传统服饰文化,推动文化传统的传承与发展2. 弘扬民族精神(1) 中国精神:汉服是中国古代文化的象征,代表了中华民族的传统与文化底蕴(2) 民族自信:学习汉服可以增强对中华传统文化的认同感和自豪感,增强文化自信3. 个人修养(1) 着装修养:学习汉服可以提高人的仪态风度,培养自身的着装审美和品位(2) 文化修养:通过学习汉服,增强自身的文化素养,提高人的文化品位总结:汉服作为中国传统文化的重要组成部分,具有丰富的历史内涵和文化价值,学习汉服不仅可以了解中国古代服饰文化,感受中华传统文明,还可以传承文化,弘扬民族精神,提高个人修养。

汉服14种形制介绍汉服,全称是“汉民族传统服饰”,汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了,但因为具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,以下为大家介绍较为热门的一些形制。

1、曲裾形制:连裳制曲裾,全称曲裾袍,考古报告称绕襟袍。

属上下分裁式,归类于“深衣类汉服”,故又称曲裾深衣、绕襟深衣。

当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、参考俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。

其历史款式原型流行于先秦至汉代。

2、袄裙形制:上衣下裳制袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼,因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。

下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。

袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录,一直到民国。

由于有明一代,是袄裙的繁荣期,所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。

由于受明朝的影响,李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙,并且逐渐发展出了自己的民族特色,并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。

3、半臂襦裙形制:上衣下裳制半臂襦裙,既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。

沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。

”半臂最初流行于隋代宫廷内,先为宫中内官、女史所服,唐代逐渐传至民间。

4、褙子形制:上衣下裳制褙子,又名背子、绰子。

褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种,在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。

通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦,下身一般搭配褶裙。

到了明代,多把大袖褙子称为披风。

5、比甲形制:通裁制比甲最早是起于宋代,是一种长的无袖罩衫,还有个现在还在使用的称呼“背心”(两种背心所指服装不同)后来传入蒙古。

据《元史》载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之。

现代汉服必备知识点总结随着汉服文化的复兴,越来越多的人开始关注和热爱汉服。

作为中华传统文化的代表之一,汉服不仅具有悠久的历史传统,还有着独特的设计风格和精湛的制作工艺。

想要穿汉服,不仅需要了解汉服的基本款式和款式,还需要了解汉服的文化内涵和穿着礼仪。

在这篇文章中,我将对现代汉服的必备知识点进行总结,希望能够给对汉服感兴趣的朋友带来一些帮助。

一、汉服的基本款式1. 上衣款式汉服的上衣款式多种多样,常见的有褙子、大襟、小襟、束腰等。

其中,褙子是一种前后开衣幅,系扣子的上衣,多用于女性的汉服。

大襟是一种前开的上衣,通常是交领或者立领的设计,是男女通用的款式。

小襟是一种立领或者圆领的上衣,多用于男性的汉服。

束腰是一种系带在腰部的上衣,多为女性所穿。

2. 下装款式汉服的下装款式主要有裙子和裤子两种。

裙子款式包括半圆裙、全圆裙、鱼尾裙等,多为女性所穿。

裤子款式包括直裤、阔腿裤、马裤等,多为男性所穿。

3. 配饰款式汉服的配饰款式非常丰富,常见的有发饰、环绕、腰饰、项饰等。

发饰一般是发髻或发簪,用于固定头发和装饰造型。

环绕是一种围绕在上衣和裙子之间的装饰,可以是布带、丝绦或者绣花。

腰饰是系在腰间的装饰,可以是腰带、腰绳或者腰链。

项饰是戴在颈部的装饰,可以是项链、项圈或者发际线。

二、汉服的文化内涵1. 服饰文化汉服是中华传统的服饰文化之一,它不仅反映了古代人们的审美观念和艺术追求,还承载着丰富的历史和文化内涵。

穿汉服可以让人们感受到古代的生活气息和审美情趣,也可以增进对传统文化的了解和尊重。

2. 礼仪文化穿汉服需要遵循一定的礼仪规范,比如着装礼仪、行走姿势、交际礼节等。

穿汉服不仅体现了对传统礼仪的尊重,还有助于培养人们的仪表端庄和礼貌待人的品质。

3. 节气文化汉服和中国的二十四节气有着密切的联系,不同的节气对应着不同的服饰搭配。

比如春分时节穿的是轻薄的衣服,夏至时节穿的是宽松的衣服,立冬时节穿的是厚实的衣服等。

穿着与节气相适应的汉服可以增进人们对自然界变化的观察和感悟。

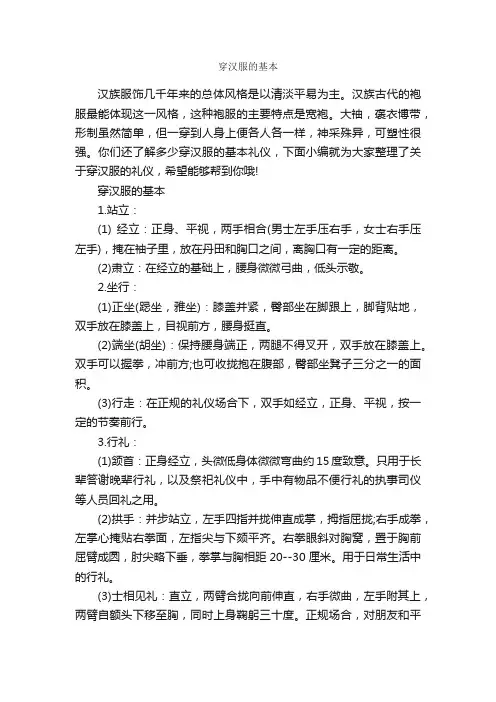

穿汉服的基本汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。

汉族古代的袍服最能体现这一风格,这种袍服的主要特点是宽袍。

大袖,褒衣博带,形制虽然简单,但一穿到人身上便各人各一样,神采殊异,可塑性很强。

你们还了解多少穿汉服的基本礼仪,下面小编就为大家整理了关于穿汉服的礼仪,希望能够帮到你哦!穿汉服的基本1.站立:(1) 经立:正身、平视,两手相合(男士左手压右手,女士右手压左手),掩在袖子里,放在丹田和胸口之间,离胸口有一定的距离。

(2)肃立:在经立的基础上,腰身微微弓曲,低头示敬。

2.坐行:(1)正坐(跽坐,雅坐):膝盖并紧,臀部坐在脚跟上,脚背贴地,双手放在膝盖上,目视前方,腰身挺直。

(2)端坐(胡坐):保持腰身端正,两腿不得叉开,双手放在膝盖上。

双手可以握拳,冲前方;也可收拢抱在腹部,臀部坐凳子三分之一的面积。

(3)行走:在正规的礼仪场合下,双手如经立,正身、平视,按一定的节奏前行。

3.行礼:(1)颔首:正身经立,头微低身体微微弯曲约15度致意。

只用于长辈答谢晚辈行礼,以及祭祀礼仪中,手中有物品不便行礼的执事司仪等人员回礼之用。

(2)拱手:并步站立,左手四指并拢伸直成掌,拇指屈拢;右手成拳,左掌心掩贴右拳面,左指尖与下颏平齐。

右拳眼斜对胸窝,置于胸前屈臂成圆,肘尖略下垂,拳掌与胸相距20--30厘米。

用于日常生活中的行礼。

(3)士相见礼:直立,两臂合拢向前伸直,右手微曲,左手附其上,两臂自额头下移至胸,同时上身鞠躬三十度。

正规场合,对朋友和平辈。

(4)大揖礼:左手压右手(女子右手压左手),手藏在袖子里,举手加额,鞠躬四十五度,然后起身,同时手随着再次齐眉,然后手放下。

正规场合,对长辈和答谢宾客。

(5)跪拜礼:直立,举手加额如揖礼,鞠躬九十度,然后直身(这段叫鞠躬),同时手随着再次齐眉。

然后双膝同时着地,缓缓下拜,手掌着地,额头贴在地上(这叫拜),然后直起上身,同时手随着齐眉(这叫兴)——然后根据礼节,平身或再拜……平身时,两手齐眉,起身,直立后手放下。

2022.10情感生活•百科文张青近年来,汉服之风渐渐兴起,穿着汉服上街的人屡见不鲜,但很多人其实并不是很了解汉服。

汉服作为传承了4000多年的华夏传统服饰,在漫长的历史发展过程中,其布料、纹样、款式、裁剪方法、制作工艺等不断地推陈出新,款式越来越丰富,样式越来越精美,内涵越来越丰富。

然而万变不离其宗,无论汉服在外观上如何变化,千百年来其承载的核心思想和民族精神没有变,甚至其基本的制式也并没有发生根本的改变。

今天,跟大家聊一聊汉服的三种最基本的形制。

01衣裳制(上下分裁)衣裳制,又称上衣下裳制,即把上衣和下裳分开来裁剪制作,上身为衣,下身为裳。

上衣为交领右衽,下裳围合包裹下体,皆以带结系,这也是汉服最基本的特征。

上衣下裳制相传始于黄帝。

古代文献和出土的人形陶器证明,最迟在商代,上衣下裳制已经形成。

先秦时期天子、大夫参加祭祀等隆重仪式所穿的冕服、玄端都是典型的上衣下裳形制。

秦汉至明末,无论服装如何变化,上衣下裳始终是历代男子礼服的最高形制。

可以说这个设计深远地影响了中华民族服装发展的历史走向。

02深衣制(上下连属)深衣制是先将上衣和下裳分开裁剪,然后再将两者相连缝合,即上下连属,使之“被体深邃”,形成一个整体。

深衣上下分裁是为了遵循上衣下裳的古制,而将上衣下裳缝成一体是为了方便,同时可以把整个身体包裹严密,使之深藏不露,既反映了中国“天地人合一”的哲学思想,也反映了汉民族内敛含蓄、包容万物的文化品格。

深衣制是我国古代最具代表性的一种服饰形制,也是汉服中传承时间最久远的形制之一。

先秦时期,深衣制已经在社会上普遍流行,上至天子百官,下至平民布衣,不分男女老幼、不论职业贵贱均可穿着。

两汉时期曲裾深衣和直裾深衣的流行和普及,使得深衣制成为汉服中最具形象标识的形制。

宋代著名学者朱熹通过对《礼记》深衣篇的考证和研究,制作了朱子深衣,为深衣制定了严格的规范和形制要求,并赋予了深衣制更深厚的礼制文化内涵,在历史上影响很大。

汉服基础形制礼服和常服篇2016-12-15纵梦仲恺汉服,又称汉衣冠,是中国汉族的传统服饰,历经黄帝即位至明末时期(公元17世纪中叶),已有4000多年历史。

《左传》疏云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

”服饰礼仪是我们华夏民族的象征,也是我们民族文化的精髓与内涵。

汉服有许多种样式,主要有“上衣下裳(chang)”制、“深衣”制、“襦裙”制等。

交领、右衽(y字形衣领)、隐结系带、中缝、接袖等都是汉服的基本特征。

上衣下裳【襦裙】汉服最基本的形制之一,上身短衣(最长不过膝)叫做“襦”,下身则叫“裙”,合称“襦裙”。

以裙腰之高低,将襦裙分为齐腰襦裙,高腰襦裙,齐胸襦裙。

以领子的式样之分,将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。

按是否夹里的区别,将襦裙分为单襦和复襦,单襦近于衫,复襦则近于袄。

尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

【对襟襦裙】上襦为直领,衣襟呈对称状,衣袖有宽窄两状。

【齐胸襦裙】起于隋,兴于唐。

裙摆垂坠,飘逸,分对襟齐胸和交领齐胸,对襟居多。

常见窄袖、直袖和广袖上襦,也可搭配大袖衫。

齐胸襦裙上襦多束于裙内。

很多人容易把齐胸襦裙和韩服弄混,两者的区别是很明显的,韩服上衣交领的系带多在胸前,上襦多在裙子外,韩服是由明制襦裙发展而来的。

【交领襦裙】交领右衽,汉服的基本特征。

右衽与左衽不可乱穿:右为阴左为阳,交领左衣襟(阳)压右衣襟(阴)呈“y”状是为“交领右衽”,为生者服,反之“左衽”为逝者服。

中国古代一些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽,称为左衽。

因此左衽用以指受外族的统治。

【袄裙】指上衣在裙子之外的女装,袄,有衬里的上衣。

长袖袄衫,交领右衽,衣多为收袖口的琵琶袖。

下裙多配马面褶裙或普通褶裙。

马面裙前后共有四个裙门,两两重合,两侧裙幅打褶,中间裙门重合而成的光面,俗称“马面”,上多装饰膝襕纹样,故也称襕裙。

袄裙的款式影响了朝鲜宫样及中国其他民族。

【半臂】汉服款式之一,沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。

一日普汉服的常见形制汉服的形制主要有“深衣制”(把上衣下裳缝连起来)、“上衣下裳制”(上衣和下裳分开)、“襦裙制”(襦,即短衣)等类型。

其中,上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服,襦裙则为妇女喜爱的穿着。

普通劳动人民一般上身着短衣,下穿长裤。

汉服的款式虽然繁多复杂,且有礼服、常服、特种服饰之分,但是仔细分析,根据其整体结构主要分为三大种类。

第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣制”,因为它上下相连,“被体深遂”,称之为深衣。

深衣包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等,这类属于长衣类。

深衣最大的特点是上衣和下裳分开裁剪,在腰部相连,形成整体;衣服缝成一体是为了方便,但上下分裁则是为了遵循古制传统。

深衣男女均可穿,既被用作礼服,又可日常穿着,是一种非常实用的服饰。

它也是君主百官及士人燕居(指非正式场合)时的服装,属于休闲类服饰。

从先秦到明代末年,深衣普及率很高,流传的时间有三千多年,其服饰形制逐渐形成了深衣制,下图所示为曲裾深衣。

曲裾深衣第二种是“上衣下裳分开的‘深衣’制”,包括冕服、玄端等,是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。

“上衣下裳”,顾名思义是分为上身穿的衣物和下身穿的衣物。

华夏服饰自古以来,崇尚“上衣下裳”,并规定“衣正色,裳间色”,也就是说,上衣颜色端正且纯一,下裳则色彩相交错。

这种方式好比是“天玄地黄”,因为天是清轻之气上升而成,所以用纯色,地是重浊之气下降而成,所以用间色。

下图所示为玄端,主要用于祭祀、成人礼、婚礼等重大礼仪场合,多为男子穿着。

第三种为“襦裙制”,主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等,下图所示为宋代高腰襦裙。

“襦裙”实际上也属于“上衣下裳”制,但是,这种划分方式没有严格的礼仪规定,且在汉服的类别上地位特殊,因此单独分类进行介绍。

汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装,汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼及儒家的仁义思想。

列举汉服形制汉服形制是指中国传统的服饰形制,是中国古代文化的重要组成部分。

汉服形制包括了衣、裳、襦、袍等不同种类的服饰。

下面将依次介绍这些汉服形制的特点和特色。

衣是古代汉族男女常穿的上衣,有短衣、长衣、褶衣等多种形式。

短衣是指及腰的衣服,适合日常穿着,而长衣则是指及膝或及地的衣服,更加正式和庄重。

褶衣则是在衣服上加入了褶皱的设计,使得衣服更加丰富多样。

裳是指古代汉族男子的下身服饰,通常是长裙或长裤,用来搭配衣服。

长裙一般到脚踝,而长裤则到膝盖或小腿。

裳的款式和颜色可以根据不同的场合和身份来选择。

襦是指古代汉族女子的上衣,有短襦、长襦等不同款式。

短襦是指及腰的襦子,搭配裙子穿着,而长襦则是及地的襦子,更加庄重和典雅。

襦的领口和袖口常常用绣花或其他装饰来装饰,增添服饰的美感。

袍是指古代汉族男女通常穿的外衣,有长袍、短袍等多种形式。

长袍通常到脚踝,适合正式场合穿着,而短袍则到膝盖或小腿,适合日常穿着。

袍的款式和颜色也可以根据不同的场合和身份来选择。

除了以上的基本形制,汉服还有一些特别的款式和特色。

例如,对襟是指衣服的前襟对称开合,而斜襟则是指衣服的前襟呈斜线开合。

对襟适合正式场合,而斜襟则适合日常穿着。

另外,汉服还常常使用丝绸、棉麻等高质量的面料,以及刺绣、织锦等精湛的工艺,使得服饰更加华丽和精致。

总的来说,汉服形制丰富多样,注重细节和装饰,体现了中国古代文化的深厚底蕴。

汉服作为一种传统的服饰形制,在现代仍然有着一定的影响力和传承。

通过了解和传承汉服形制,不仅可以了解古代的服饰文化,还可以更好地传承和弘扬中华民族的优秀传统文化。

希望汉服形制的美丽和精致能够得到更多人的认可和喜爱,让汉服在现代得到更好的发展和传承。