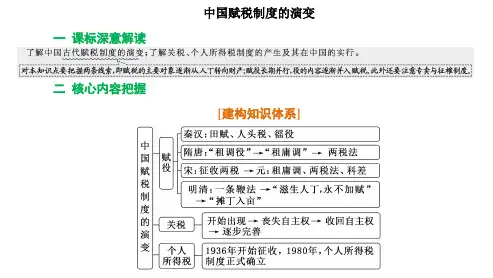

高三历史中国古代赋税制度

- 格式:pdf

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:8

中国古代的赋役制度1.概念赋役制度是中国历代王朝为巩固国家政权而向人民征课财物、调用劳动力的制度。

赋役是赋税和徭役的合称。

赋,包括土地税(田赋)、人头税和资产税。

役,亦称徭役,即在位统治者强制平民从事的无偿劳动,包括力役、杂役和军役。

(注:徭役是古代王朝强制民众承担的无偿劳动,主要是修建大型土木工程,如水利工程、交通工程、国防工程、城市建设等公共工程,也包括为满足统治者奢侈消费需要而组织的宫室工程、陵墓工程等。

)2.中国古代重要的赋税制度(1)春秋时期:①齐国管仲实行的“相地而衰征”,按土地差别征税。

②鲁国的“初税亩”,无论公田私田,一律按亩纳税(实质是承认土地私有,促使了土地由国有向私有转化,促进了井田制的瓦解。

)(2)秦汉秦汉时代的赋税,大致包括三部分:田赋、人头税(口赋、算赋)和徭役。

①田赋:a.秦朝田赋税率极高,史称“取泰半之赋”,也就是要缴纳田地产量的三分之二作为田赋。

b.秦亡后,汉初统治者采取“与民休息’的政策,田赋税率大大降低。

汉高祖实行十五税一的税率,到汉景帝的时候改为三十税一。

②人头税:①秦朝向人民征索极重的口赋,即人头税。

a.汉朝人头税分口赋(儿童税)、算赋(成人税),规定不分男女,7-14岁每人每年缴口赋20钱(汉武帝以后加征3钱),15岁以上每人每年出算赋120钱,商人和奴婢的算赋钱还要加倍。

③徭役:秦汉徭役有更卒、正卒、成卒三种。

a秦朝男子17岁起役,后来汉昭帝改为23岁起役。

b更卒徭役的法定服务期限是1个月,服役地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝,以及运输粮食等繁重劳动。

c正卒是指到郡国和京城服兵役,役期一般是两年。

d戍卒是指到边塞屯戍,役期一般是一年。

④财产税:算缗,又称“算缗钱”,是对商人、手工业者、高利贷者和车船所征的财产税。

课税对象为商品或资产。

(告缗是鼓励告发算缗不实,打击商人瞒产漏税,是算缗的延伸。

算缗、告缗实际上是抑商政策的表现。

)(编户制度:是汉代对百姓的一种严格的管理制度,也是比较完备的赋税制度。

历史中国古代赋税制度1️⃣ 中国古代赋税制度的起源与早期形态在中国古代,赋税制度作为国家财政的重要支柱,其起源可追溯至夏、商时期。

彼时,由于生产力水平低下,赋税多以实物形式征收,如粮食、布帛等,以满足国家基本的军事和行政需求。

进入西周,随着分封制的完善,赋税制度逐渐形成了“籍田制”与“贡赋制”并存的局面,前者强调国家直接控制的农田上的产出,后者则是对诸侯国及地方势力的财物征集。

2️⃣ 春秋战国至秦汉时期的赋税制度改革春秋战国时期,随着铁犁牛耕的推广和井田制的瓦解,赋税制度迎来了重大变革。

鲁国的“初税亩”标志着以田亩为单位征收赋税的开始,这一制度逐渐为各国所采用,奠定了后世土地税的基础。

秦始皇统一六国后,推行了“使黔首自实田”的政策,鼓励农民自行申报土地,并以此为依据征收田赋,同时设立了户赋、口赋等人头税,进一步丰富了赋税种类。

汉代在继承秦制的基础上,进行了多次调整,如汉武帝时期的“算缗告缗”政策,通过征收财产税和鼓励举报逃税行为,有效增加了国家财政收入。

3️⃣ 唐宋至明清时期的赋税制度演变与影响唐宋时期,随着商品经济的发展和土地私有制的深化,赋税制度再次迎来变革。

唐朝实行“租庸调制”,将赋税、徭役和兵役相结合,既减轻了农民的负担,又保证了国家的军事动员能力。

宋代则推行了“两税法”,简化了税制,以土地和财产为征税依据,标志着中国古代赋税制度向更加公平、合理的方向发展。

明清时期,随着白银成为主要流通货币,赋税制度进一步向货币化转变,如明朝的“一条鞭法”和清朝的“摊丁入亩”,都极大地简化了税制,减轻了百姓负担,促进了商品经济的繁荣。

这些赋税制度的演变,不仅反映了中国古代社会经济结构的变化,也深刻影响了国家的政治稳定、经济发展和社会变迁。

赋税制度的合理化,有助于激发农民生产积极性,促进农业生产的发展;同时,通过税收调节社会财富分配,对于缓解社会矛盾、维护国家长治久安具有重要意义。

此外,赋税制度的演变还推动了国家财政体系的完善,为后世提供了宝贵的制度借鉴。

中国古代的赋役制度一、.我国古代主要赋税制度的类型:①以人丁为主要征收标准的赋税制度(编户制度、租调制、租庸调制)②以土地和财产为主要征收标准的赋税制度(初税亩、两税法、方田均税法、一条鞭法、地丁银)③征收货币的赋税制度(募役法、一条鞭法、摊丁人亩)二、. 赋税制度的发展演化:①初税亩:春秋后期从鲁国起先实行,前提是“私田”的出现。

规定不论公田、私田,一律按实际田亩数征税,鲁国初税亩,承认私田合法,它与齐国“相地而衰征”等新税制的出现,标记着井田制的瓦解。

②编户制度:主要盛行于两汉,前提是商鞅变法“废井田、开阡陌”,确立地主土地私有制。

秦始皇时,让百姓自己申报土地,载于户籍,国家依户籍征发赋税余徭役。

西汉时期,政府把农户的人口、年龄、性别和土地财产等状况都具体登记在户籍上,作为征收租赋、征发徭役和兵役的依据。

编户农夫对封建国家担当的义务有四项:田租、算赋或口赋(人头税)、徭役和兵役,并以人丁为主要征税标准,它的实行标记着我国古代完整的赋税徭役制度正式形成。

③租调制:主要盛行于魏晋南北朝时期,前提是实行均田制(按人口安排国家驾驭的土地)。

受田农夫每年交纳肯定数量的租、调,还必需服徭役、兵役。

这是由当时商品货币关系减弱以及纺织业的兴起所确定的。

④租庸调制:实行于隋至唐中期。

租是田租,调是人头税;庸是指纳绢(或布)代役。

隋朝规定“民年五十,免役收庸”,交纳肯定数量的绢来代替服役。

唐朝则取消了庸对年龄限制。

标记着对劳役地租这种最落后的赋税形式的否定。

⑤两税法:唐朝中后期,为解决财政危机,于780年接受宰相杨炎的建议,实行两税法,每户按土地和财产的多少,一年分夏秋两次收税。

它是中国封建社会经济关系变更的产物,标记着以人丁为主的课税标准起先变更。

⑥“募役法”和“方田均税法”:北宋神宗于 1069年任用王安石进行变法,其中“募役法” 收取免役钱,限制了地主的特权;“方田均税法”,重新丈量土地,按亩纳税,增加了封建国家的田赋收入。

一中国古代赋税制度中国古代赋税制度是指古代中国对农民和土地进行征收税款的制度。

这个制度在中国古代历史中发展了数千年,具有丰富的内涵和复杂的构架。

中国古代赋税制度的发展可以追溯到夏、商、周时期。

当时,君主以土地为基础,赋予贵族和官僚一定的土地,并征收农民的税款来维持国家的运转。

贵族和官僚享有土地的所有权,并从农民中获取物质财富。

这个制度主要依靠地主对土地进行租赁,让农民种植农作物,然后收取一定比例的农业产品作为税赋。

随着社会的变迁和国家的统一,中国古代赋税制度逐渐趋于完善。

秦始皇统一六国后,推行了郡县制度,并且进行了土地测量和分配,为日后赋税制度的形成奠定了基础。

而西汉时期的赋税制度则更加完善,西汉时期天子颁布了《三税法》,其中包括田赋、户赋和徭役。

田赋是按照土地的产量来征税,户赋是按照每户人口来征税,而徭役是指农民们为国家劳动的义务。

在中国古代赋税制度中,田赋是最重要的一项税种。

根据《三税法》,田赋按照耕地的质量和产量来评定,高产的土地需要交纳更多的田赋,而低产的土地则需要交纳较少的田赋。

田赋是依靠地主们对农田进行测量和评估,然后按照一定比例征收的。

这种方式使得地主在社会中占有较大地位,而农民则需要为地主提供物质财富。

另外一种重要的税种是户赋。

户赋是根据每户人口来评定的,无论耕地的产量如何,每户都需要交纳一定数量的户赋。

户赋不仅是一种财政手段,也是对人口普查和户籍管理的一种方式。

通过户赋,政府可以清楚地了解到各个地区的人口数量和结构,为国家政策的制定提供参考。

徭役是指农民们为国家劳动的义务,也是古代赋税制度中的重要组成部分。

按照《三税法》的规定,每户农民需要进贡一定数量的劳动力,用于修建水利灌溉、道路交通和官府工程等。

徭役的形式多样,可以是劳动力的提供,也可以是农产品和物资的交纳。

徭役除了满足政府的需要,还对农民们起到了一定的锻炼作用,提高了他们的生产技能和组织能力。

中国古代的赋税制度中国古代的直接赋税主要包括地租、徭役和贡赋。

地租是农民根据自己种植的土地面积和产量交纳的税金,同时还需要提供一定数量的劳务。

徭役是农民被强制征召为官府或地主提供一定数量的劳力,通常是在耕种季节。

贡赋是农民每年向官府或地主交纳的各种农产品、手工业产品和养殖产品,主要用于官府和地主的消费。

中国古代的间接赋税主要包括关税、商税和市舶税。

关税是对外贸易征收的税费,通常根据商品的种类和数量进行征税。

商税是对商业活动征收的税费,主要包括进货税、销售税和营业税等。

市舶税是对沿海城市的进出口贸易征收的税费,其税率与货物的种类和数量有关。

除了以上的直接赋税和间接赋税,中国古代还有一些其他的赋税制度。

例如,中国古代的土地制度中,政府和地主对土地进行平均分配,而农民根据自己的地块面积进行赋税。

此外,中国古代还有官田制度,即官府拥有一定数量的土地,并由官员和士兵进行耕种和管理,农民需要向官府缴纳一定数量的粮食和其他农产品。

另外,中国古代还实行过一些特殊的赋税制度,如预赋制度和庸调制度。

预赋制度是指政府提前预收赋税,农民必须提供一定数量的劳力和农产品,并预交未来一段时间内的赋税。

庸调制度是指政府根据灾情和兵员需求等因素,对农民进行物资调拨和服役调配。

总的来说,中国古代的赋税制度以直接赋税为主,通过对农民征收地租、徭役和贡赋等方式,向官府和地主收取税金和劳务。

与此同时,间接赋税如关税、商税和市舶税等也是中国古代赋税制度的一部分。

这些赋税制度在中国古代的政治、经济和社会发展中起到了重要的作用,也对中国古代的国家财政和农民经济产生了深远的影响。

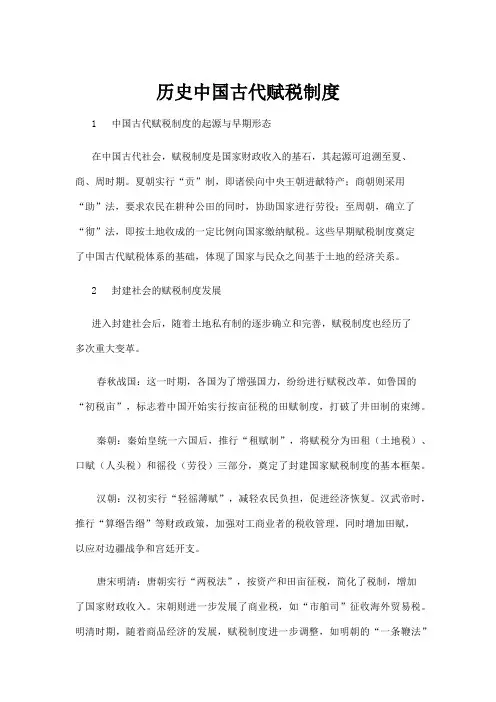

历史中国古代赋税制度1️⃣ 中国古代赋税制度的起源与早期形态在中国古代社会,赋税制度是国家财政收入的基石,其起源可追溯至夏、商、周时期。

夏朝实行“贡”制,即诸侯向中央王朝进献特产;商朝则采用“助”法,要求农民在耕种公田的同时,协助国家进行劳役;至周朝,确立了“彻”法,即按土地收成的一定比例向国家缴纳赋税。

这些早期赋税制度奠定了中国古代赋税体系的基础,体现了国家与民众之间基于土地的经济关系。

2️⃣ 封建社会的赋税制度发展进入封建社会后,随着土地私有制的逐步确立和完善,赋税制度也经历了多次重大变革。

春秋战国:这一时期,各国为了增强国力,纷纷进行赋税改革。

如鲁国的“初税亩”,标志着中国开始实行按亩征税的田赋制度,打破了井田制的束缚。

秦朝:秦始皇统一六国后,推行“租赋制”,将赋税分为田租(土地税)、口赋(人头税)和徭役(劳役)三部分,奠定了封建国家赋税制度的基本框架。

汉朝:汉初实行“轻徭薄赋”,减轻农民负担,促进经济恢复。

汉武帝时,推行“算缗告缗”等财政政策,加强对工商业者的税收管理,同时增加田赋,以应对边疆战争和宫廷开支。

唐宋明清:唐朝实行“两税法”,按资产和田亩征税,简化了税制,增加了国家财政收入。

宋朝则进一步发展了商业税,如“市舶司”征收海外贸易税。

明清时期,随着商品经济的发展,赋税制度进一步调整,如明朝的“一条鞭法”将复杂的赋役合并为统一的货币税,简化了征税程序,减轻了民众负担。

清朝则在此基础上,继续完善赋税体系,如推行“摊丁入亩”,将丁税并入田亩中征收,实现了赋税与人口脱钩,促进了人口增长和农业生产。

3️⃣ 赋税制度对社会经济的影响中国古代赋税制度的演变,不仅反映了国家财政政策的调整,更深刻地影响了社会经济结构和发展方向。

一方面,合理的赋税制度能够调动农民生产积极性,促进农业生产的稳定增长,为国家提供稳定的财源;另一方面,过重的赋税负担则会加重民众负担,引发社会矛盾,甚至导致农民起义和政权更迭。

历史中国古代赋税制度1️⃣ 古代赋税制度的起源与初步发展在中国古代社会,赋税制度作为国家财政的重要支柱,其起源可追溯至夏、商、周时期。

夏朝时期,赋税以贡纳形式存在,各诸侯国或部落需向中央王朝贡献一定的财物。

至商朝,随着商品经济的发展,赋税逐渐转向实物税与劳役税并重。

到了周朝,特别是西周时期,实行井田制,土地归国家所有,农民在井田上耕作,需向国家缴纳一定数量的农产品作为赋税,这标志着中国古代赋税制度初步形成。

2️⃣ 赋税制度的变革与成熟春秋战国时期,随着铁犁牛耕的推广和私田的大量开垦,井田制逐渐瓦解,封建土地所有制开始确立。

这一时期,各国为了增强国力,纷纷进行赋税制度改革。

如鲁国的“初税亩”,标志着中国开始征收土地税,这是赋税制度的一大变革。

秦朝统一六国后,实行土地私有制,并确立了以田赋为主的赋税体系,同时辅以口赋、徭役等,形成了较为完备的赋税制度。

汉代,赋税制度进一步发展,汉高祖实行“轻徭薄赋”政策,减轻农民负担,促进农业生产恢复。

汉武帝时期,推行盐铁官营、均输平准等经济政策,同时加强了对商业税的征收,赋税体系更加多元化。

魏晋南北朝时期,由于战乱频繁,赋税制度经历了多次变革,但总体上仍保持着田赋、户调(人口税)和徭役为主要内容的结构。

3️⃣ 唐宋明清时期赋税制度的完善与调整唐朝时期,赋税制度达到了一个新的高度。

唐初实行均田制,并在此基础上推行租庸调制,即按人口分配土地,并依据土地数量征收租(田赋)、庸(以劳役代税)、调(绢帛等实物税)。

这一制度既保证了国家的财政收入,又减轻了农民的负担。

安史之乱后,均田制破坏,唐德宗时期推行两税法,以资产为征税标准,不再区分丁税和地税,简化了税制,增强了国家财政的灵活性。

宋代,赋税制度继续发展,实行田赋、丁税、杂税等多种税种并存的制度。

王安石变法期间,推行方田均税法、募役法等一系列改革措施,旨在增加国家财政收入,减轻农民负担,但实际效果有限。

明清时期,随着商品经济的进一步发展,赋税制度也相应调整。

一中国古代赋税制度中国古代赋税制度是中国历史上的一项重要制度。

从古代的封建社会开始到近代封建社会的结束,赋税一直是作为中央政府征收财政收入的一种方式。

在中国古代,赋税的目的主要有三个:一是维持朝廷及地方政府的运转,保证社会稳定;二是满足宫廷和军队的开销,从而保持皇权和国家的安全与统一;三是提供粮食和资源支持经济发展,促进社会的繁荣。

古代赋税的对象主要是农民,而农民则常常成为赋税的主要承担者。

赋税的主要形式是征粮,根据农田的不同,向农民征收五谷(主要包括稻谷、小麦、高粱、黍等)。

此外,还有征收钱粮、人头税、地租等形式的赋税。

在古代中国,赋税的征收方法通常是由地方政府进行,他们会派遣官员驻守在各地,通过统计户籍、地产等信息,确定赋税的数量。

每年秋天,农民需要将赋税所需的粮食交纳给地方政府,如果不能达到标准,会被罚款或者迫使提供其他物品。

赋税标准的确定通常是根据耕地面积、农田种植方式、产量和农民人口等综合考虑的结果。

政府普遍采取了一种称为“杂征”的方法,即根据地区的特点和实际情况,对不同地区、不同等级的土地、不同收入等级的农民征收不同数量的税。

有时,政府还会根据天灾人祸等情况对赋税进行调整,以减轻农民的负担。

另外,与赋税直接相关的是赋税的起征点和限制性政策。

一般来说,政府规定了一个起征点,只有达到该标准才需要纳税。

此外,政府还制定了许多限制性政策,如限制转租等,以防止富裕阶层通过操纵土地转让等手段逃避赋税。

总的来说,中国古代的赋税制度在一定程度上保证了国家的财政收入,维持了朝廷和地方政府的运转,但也给农民带来了沉重的负担。

赋税制度的优点是能够确保政府及时获得财政收入,但其缺点是剥夺了农民对自己土地的管理权,严重压迫了农民阶级的利益。

高考历史之古代中国赋税制度沿革及规律知识点古代中国王朝建立和维护统治有两个重要支柱:一是钱,二是兵。

赋税是国家财政(“钱”)的重要来源,也是管理经济的重要手段,是为维护国家机器运转而强制征收的。

中国封建社会的赋税制度主要包括:以人丁为依据的人头税,即丁税;以户为依据的财产税,即调;以田亩为依据的土地税,即田租;以成年男子为依据的徭役和兵役;其他杂税。

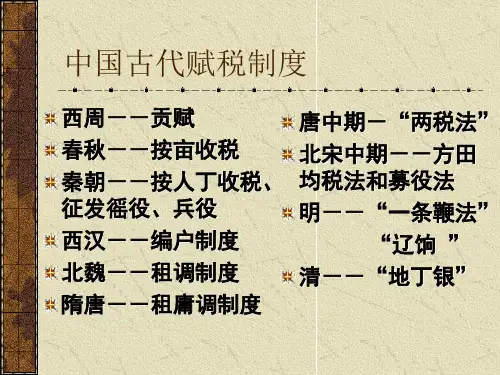

一、赋税制度的沿革1.夏商周贡赋制度:贡赋是土贡与军赋的合称。

中国历代王朝规定臣民和藩属向君主进献的珍贵土特产品称作贡;赋原为军赋,即臣民向君主缴纳的军车、军马等军用物品,君主再给与回赏。

夏商周三代分封制度下,受封者要向国君缴纳贡赋,这是赋税制度的雏形。

2.春秋初税亩内容:春秋末期,铁犁牛耕技术使用,贵族驱使奴隶在井田(“公田”)之外开垦“私田”,收获私有,致“井田”日渐荒芜,诸侯国财政锐减。

为解决财政困难,齐国管仲实行“相地而衰征”、鲁国实行“初税亩”,规定不论公田(井田)和私田,一律按实际亩数纳税,这是我国征收土地税的开始。

作用:春秋“税制改革”承认私田合法,从而承认了私田主人对土地的所有权,加速了井田制的瓦解和地主土地私有制的形成,有利小农经济的发展,是社会转型的重要因素。

3.秦汉赋税:编户制度内容:政府把农民编入户籍(称为编户),按编户征收租赋和征发徭役、兵役,称“编户齐民”。

编户齐民是国家赋税的主要承担者,农民的负担主要有四项:田租(土地税)、算赋和口赋(即人头税,算赋是对成年人征收的人头税,口赋是未成年人征收的人头税))、徭役、兵役。

“人丁”是征税的依据,虽然汉初统治者吸取秦亡教训,“轻徭薄赋”,但汉朝田租轻而重人头税,因此,即使在“文景之治”这样的盛世时期,农民的负担依然沉重。

影响:汉代统治者轻徭薄赋,迅速恢复发展了社会生产;但加剧了土地兼并,引发了严重的社会矛盾;少地或无地的农民为逃避沉重的赋役负担,或托庇豪门,加强了豪强地主的势力,或沦为流民,成为社会动荡的重要因素。

高中历史之古代中国赋税制度沿革-WPS Office

古代中国赋税制度的发展经历了多个阶段,以下是其中的几个重要阶段:

1. 原始社会和夏商时期

在原始社会和夏商时期,赋税是以劳役形式出现的。

人们需要在农耕、牧畜、建筑等方面进行劳役,作为对国家的贡献。

此外,还有一些特殊的贡献方式,例如夏朝的盐铁之役和商朝的玉的采集。

2. 春秋战国时期

春秋战国时期,随着诸侯国的出现,赋税制度逐渐向货币赋税和物品赋税转化。

财产税是一种比较常见的税种,它通过财产调查和评估,按照财产的大小和种类,收取一定比例的财产作为税收。

此外,还有土地税、农业税、商业税、过路费等形式的税收。

3. 秦汉时期

秦皇帝通过实行均田制和收铸重轻钱,建立了初步的赋税制度。

汉朝时期,将赋税分为地税和人头税两种,加强了国家对土地的掌控,促进了农业生产的发展。

4. 魏晋南北朝时期

在魏晋南北朝时期,财政状况不稳定,赋税负担较大,社会秩序不稳定。

此时期开始发展出以税为贷的赋税制度,通过对民间富豪进行实行赋役和征收租税,弥补国家财政缺口。

5. 宋代

宋代时期,赋税制度逐渐向地租制和货币赋税转化。

全国性的赋税制度设立,并适当调整了税制标准,保证了税收的公正性和合理性。

此外,还有行马费、官租、经济特权等形式的税收。

总体来说,在古代中国历史上,赋税制度始终是国家财政管理的重要手段,也是国家政治和社会经济发展的重要组成部分。

高中历史赋税制度总结赋税制度是国家对个人或单位征收税收的方式和规范。

在中国古代历史上,赋税制度经历了多次变革和完善,具有重要的经济和政治意义。

以下是对高中历史赋税制度的总结和相关参考内容。

1. 赋税制度的起源和演变:赋税制度在中国历史上可以追溯到商代,经过了不同朝代的演变和变革。

古代社会的赋税主要以实物赋税为主,如田赋、人头税等;随着货币的出现,金钱成为了一种重要的赋税形式。

2. 中国古代的主要赋税制度:在封建社会中,中国主要的赋税制度有田赋制度、户口调查制度、互市制度等。

其中田赋制度是最重要的税收方式,通过对土地征税来满足国家的财政需求。

3. 赋税制度的经济作用:赋税制度在经济领域发挥着重要的作用。

一方面,赋税可以提供国家的财政收入,用于维持国家政务和社会事业的运转;另一方面,赋税也可以调节财富的分配,促进经济公平和社会稳定。

4. 赋税制度的政治作用:赋税制度在政治领域也具有重要作用。

通过赋税,国家可以巩固自身的统治地位,加强对社会的控制和管理。

同时,赋税也可以体现国家权力的合法性和正当性,增强人民对国家的认同感。

5. 赋税制度的问题和变革:古代赋税制度存在一些问题,如赋税标准不公、赋税方式陈旧等。

在历史发展过程中,一些改革措施被提出来,试图解决这些问题。

例如,唐朝实行了“均输法”来调整田赋制度,宋朝实行了“折归法”和“丁口调查制度”等。

6. 参考文献:-《中国历代赋税制度研究》(责任编辑:岳广源,中国人民大学出版社,2010年)-《中国古代赋税制度研究》(责任编辑:许田旺,上海人民出版社,2008年)-《中国历史赋税制度演变与思考》(责任编辑:王学兰,北华大学出版社,2007年)-《中国古代赋税制度研究论文选编》(责任编辑:冯继荣,上海社会科学院出版社,2015年)综上所述,赋税制度在中国古代历史中具有重要的经济和政治意义。

通过对个人和单位征收税收,国家可以获得财政收入,同时也实现财富的重新分配和社会稳定。

高三历史中国古代赋役制度知识点总结高三历史中国古代赋役制度知识点总结1、初税亩:春秋后期从鲁国开始实行,是用法律规定将公田交给耕者,按田亩收税,实质是承认土地私有。

(我国最早的赋税制度)2、编户齐民:两汉管理百姓实行编户制度,被编平民称为编户齐民。

编户齐民具有独立身份,依据资产多少征收赋税、徭役、兵役。

我国封建社会完整的赋税徭役制度正式开始。

3、租调制:北魏孝文帝改革时实行。

受田农民纳租、调,服徭役、兵役。

隋朝沿用。

4、租庸调制(唐朝最为一项完善的赋税制度出现)隋、唐初实行。

租是田租,调是人头税,庸是指纳绢(或布)代役。

(回归课本记忆具体内容)5、两税法:唐朝于780年开始实行,它改变了以人丁为主的收税标准,是我国赋税制度的一次重大改革和进步。

6、募役法和方田均税法:北宋王安石实行变法,其中“募役法”和“方田均税法”,实质上是纳钱代役和按田纳税。

7、一条鞭法:明后期实行,1581年,张居正改革赋役制度,把田税、丁税和杂税合一,按田亩多少征收银两。

反映了我国商品经济的发展。

8、地丁银:1669年,康熙帝宣布原来明朝藩王的土地,归现在耕种的人所有,叫做“更名田”。

1722年,康熙固定丁税;雍正帝一上台就推行“摊丁入亩”的办法,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。

它的实行,废除汉唐以来长期实行的人头税,一方面表明封建国家对农民的人身控制松弛了;另一方面也反映出我国商品经济的进一步发展。

重点问题分析:中国古代赋税制度沿革的特点(赋税制度演变的六大规律)①征税标准由人丁为主逐渐向以田亩多少为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,可以两税法为标志;②由实物地租逐渐向货币地租发展,可以一条鞭法为标志;③征税时间由不定时逐渐发展为基本定时,可以两税法为标志;④农民由必须服一定时间的徭役和兵役发展为可以代役,以“庸”为标志;⑤税种由繁多逐渐减少,可以一条鞭法为标志;⑥随着商品经济的进一步发展,对商品征收重税。