现场检测控制程序

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:5

工程检测机构质量控制程序1、目的为排除在检验检测工作中导致不合格、不满意的原因,从而取得准确可靠的数据和结果。

2、适用范围适用于本公司检验检测过程的监控和所有与检验检测质量有关的活动。

3、职责3.1 计划年初由检测部部长制定质量控制计划,技术负责人审批;3.2 检测部实施检验检测验证工作;3.3 技术负责人负责分析质量控制的数据;4、程序4.1 制定计划时应考虑以下因素1)检验检测业务量;2)检验检测结果的用途;3)检验检测方法本身的稳定性与复杂性;4)对技术人员经验的依赖程度;5)参加外部比对(包含能力验证)的频次与结果;6)人员的能力和经验、人员数量及变动情况;7)新采用的方法或变更的方法;8)必须关注所有不满意的检验检测结果。

4.2质量控制方式包括:a) 定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质量控制;b) 参加检验检测机构间的比对或能力验证;c) 使用相同或不同方法进行重复检验检测;d) 对存留物品进行再检验检测;e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。

4.3有证标准物质开展内部质量控制流程4.3.1由综合部联系购置有证的标物4.3.2由检测部实施检验检测验证工作4.4 内部比对流程4.4.1比对频率;每年下半年1-2次4.4.2比对方式:人员比对、设备比对、留样复测4.4.3比对参数:平时很少委托的参数4.4.4比对分析:技术负责人分析质量控制的数据,当发现质量控制数据一旦超出预先确定的判据时(警告线是重复性误差的允许值),由技术负责人组织相关人员分析原因,应执行《纠正措施、预防措施、持续改进程序》,采取有计划的措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果。

4.5当内部比对结果可疑或离群时,技术负责人应立即采取以下措施:a)暂停该项目的检验检测;b)核查人员能力与仪器状态;c)核查使用物品、环境条件是否失控;d)核查检验检测过程是否有不当环节;e)综合分析原因,作出是否系统失控或偶然失控的判定,调查原因并加以改进。

密级SECRECY:版次ISSUE:代替SUPERSEDE:符合ISO/IEC17025:2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025:2017 文件编号现场检测和校准工作程序(共 9 页)此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT:编制 PREPARE:审校 CHECK:审定 EXAMINE:标审STANDARD:批准APPROVAL:现场检测和校准工作程序1 目的为了规范现场检测校准工作过程,保证现场检测工作各个环节正常、有序地进行,确保检测结果及时、准确、有效。

2 范围适用于本实验室开展的所有现场检测、校准工作的管理与过程控制。

3 引用文件CNAS-CL01-A025 检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明要求、标书和合同评审程序记录控制程序人员控制程序测量不确定度评定程序检测、校准工作程序结果报告程序4 术语现场校准本文件中的现场校准是校准实验室的校准人员携带测量标准及必要的辅助设备到实验室固定场所之外的场所实施的校准。

在有些国家称为出差校准。

可开展现场校准的项目,通常具有以下特点:a) 测量标准可携带、运输,并可在较短时间内安装使用;b) 实验室的校准人员需要出差到客户现场实施校准;c) 实施现场校准的场所的环境和设施满足校准要求,并具备校准所需的工作条件。

现场校准一般应由客户提供满足校准条件的场所。

现场校准使用的测量标准,应在完成现场校准工作后返回实验室固定场所。

当实验室在客户所在地设立固定的工作场所,配置和使用测量标准,开展校准活动时,应按多地点实验室管理和申请认可。

5 要求5.1 职责5.1.1 综合管理部负责组织对实施现场检测、校准人员进行必要培训,对实施现场校准的人员的培训应包含确保现场校准可靠实施的相关知识和技能,如测量标准的包装、运输要求,现场校准工作条件的确认等。

以及组织、安排与管理现场检测任务,并负责识别、消除潜在利益冲突。

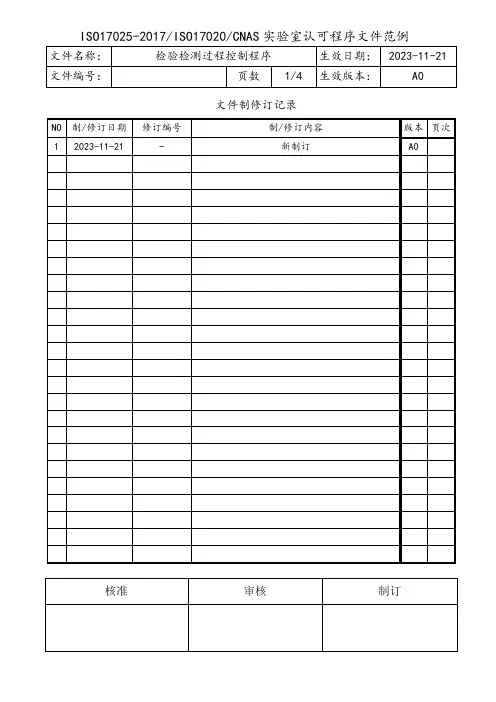

文件制修订记录1目的为使公司的检验检测工作有序进行,并处于受控状态,确保检验检测工作质量,特制定本程序。

2适用范围本程序适用于公司受理的所有类型的检验检测工作。

3职责公司受理检验检测业务、向各检测部门传递任务、发送检验检测报告、管理送检样品;检测部门确定责任检验检测员进行指定的检验检测工作、出具检验检测原始记录、编制检验检测报告并签字;检测部门负责人审核并签字、然后交授权签字人;授权签字人签发报告,交综合部盖章发送并存档。

4工作程序4.1业务受理4.1.1检验检测业务受理由综合部人员接待。

4.1.2接待人员需认真审核送检单位提交的送检资料。

接待中遇到不能解决的问题,应及时与公司有关人员联系,或向综合部负责人汇报。

4.1.3送检资料齐全时,接待人员应请送检单位代表认真填写申请(协议)书。

接待人必须对申请(协议)书的内容逐项进行审查,以保证后续工作不会有疑义出现。

同时,在申请(协议)书审查人和文件接收人栏中签字。

4.1.4接待人员应会同样品管理人员对样品进行验收,以保证能正常进行检验检测。

样品验收符合要求后,接待人员应开具《样品验收交接单》,一联交送检单位,一联随样品交公司样品管理人员,同时在申请样品接收人栏中签字。

当需由公司抽样时,按《抽样控制程序》执行。

4.1.5接待人员应根据检验检测收费管理制度开具《检验检测收费通知单》,按规定向送检单位收取相应的检验检测费用。

4.1.6凡未缴纳检验检测费用的申请,综合部不能将申请书输入计算机下达任务。

领取报告。

4.1.8符合要求的申请,综合部应由专人登记并及时输入计算机,填写《检验检测任务单》随同申请书交综合部主任。

4.1.9检验检测任务单由综合部主任签发。

4.1.10已办的申请书必须存放在安全的地方备查。

4.1.11检验检测任务单签发后,应及时送交相应公司接受。

4.2检验检测流程4.2.1公司负责人接受任务单后,应在相应栏中签字并署上接受日期。

对安排不妥的任务单及时和综合部协调。

现场检验检测管理程序1目的为确保现场检验检测结果的有效性,对现场检测时的环境、样品、设备、人员等实施有效控制。

2范围本程序适用于客户要求或必须到现场进行的检验检测工作。

3定义(无)4职责(权责)4.1检测室、项目室组织现场检验检测的实施和控制。

4.2技术负责人批准检验检测方案。

4.3检测人员a.实施检验检测,记录相关数据;b.出具检验检测报告。

5工作流程图(无)6程序要点6.1本中心现场检验检测项目主要有:a.混凝土结构、构件的超声回弹综合法检测;b.混凝土回弹强度检验检测;c.结构物载荷试验;d.现场钻芯取样;e.填料密实度检测;f.隧道围岩检测;g.钢结构(钢筋)分布及金属超声探伤检测等。

6.2根据客户需要,对于需要现场检验检测的项目,在审核满足工作环境的前提下,由检测室协调时间,确定检验检测人员,并通知客户。

6.3现场检验检测前准备6.3.1现场检验检测人员要仔细向用户收集与检验检测项目及检验检测评定有关的一切资料(包括图纸)。

当客户申明由我方选用检验检测方法时,首先选用相应工程行业标准,无行业标准时采用国家标准,其次采用参考标准。

6.3.2对非常规检验检测项目,必须由检验检测人员会同客户和有关技术人员共同制定检验检测实施方案。

明确采用标准、加载设备规格、来源、检验检测仪器规格、精度、采样大小与数量,主要负责人及配属人员等。

经中心技术负责人批准实施。

6.3.3现场检验检测方案形成后要征得客户同意再实施。

6.3.4检验检测前要做好仪器、记录的准备工作,主要包括:用电仪器要充电、检查测试;回弹仪进行回弹值率定;仪器配件、专用工具,操作规程及记录表格等。

6.3.5检验检测构件及场地准备。

做任何检验检测都要依据规程要求进行试件或场地准备。

对准备工作量大,时间长的检验检测项目,应提前通知客户现场准备。

6.3.6对人员进入现场有可能造成危害的环境,要准备相应的防护用品,如安全帽、防尘口罩、防护衣等。

6.3.7进入现场的仪器设备必须配置适宜的运输箱,运输中做好防震、防尘、防潮工作,对于有特殊要求的设备,应倍加小心。

1 目的为确保过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定的技术标准和满足顾客的要求,而对创造过程中的质量监控作出具体的规定。

2 范围合用于最终产品及所需的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料实物质量的监控过程中符合质量/环境/职业健康安全管理活动要求。

3 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后修订版均不合用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本合用于本标准。

Q/HZK526 《质量/环境/职业健康安全管理手册》Q/HZK611 《外部供方评定控制管理Q/HZK504 《合同评审和协调程序》Q/HZK517 检验和试验状态控制Q/HZK509 产品标识和可追溯性控制Q/HZK527 顾客财产控制Q/HZK512 检验和试验设备控制Q/HZK515 检验、测量和试验控制Q/HZK520 产品防护控制Q/HZK518 不合格品控制Q/HZK519 事件、不符合预防措施及改进控制程序Q/HZK443 外购外协件、原材料检验规定Q/HZK417 紧急放行追回程序Q/HZK442 外购外协件、在制品、成品抽样检验规定Q/HZK428 质量检验记录管理办法Q/HZK666 改进控制程序Q/HZK533 过程的监视和测量控制程序4 职责4.1 技术质量管理部(质保部)负责过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客的要求控制。

4.2 综合运行管理部(生产计划部、物资供应部)负责生产创造过程、物资采购过程中按符合规定的技术标准(技术图纸、工艺、原辅材料标准等) 的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客要求的过程控制。

4.3 技术质量管理部(各项目开辟室)负责提供产品过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准及检验(检测) 细则(规定)。

控制测量作业流程首先,为了确保控制测量作业流程的准确性和可靠性,我们需要对流程进行严格的规划和设计。

在规划和设计阶段,需要考虑到产品特性、生产环境、设备条件等多方面因素,确保流程的科学性和实用性。

同时,还需要充分考虑到人员素质和技术水平,为他们提供必要的培训和技术支持,以确保他们能够熟练地操作控制测量设备,准确地进行测量工作。

其次,对于控制测量设备的选择和使用也至关重要。

在选择控制测量设备时,需要考虑到其精度、稳定性、可靠性等因素,确保设备能够满足产品测量的要求。

在使用过程中,需要严格按照设备操作规程进行操作,定期对设备进行维护和保养,确保设备的正常运行和测量的准确性。

另外,对于控制测量作业流程中的数据采集和分析也需要引起足够的重视。

在数据采集过程中,需要确保数据的准确性和完整性,避免因为数据采集错误而导致测量结果的不准确。

在数据分析过程中,需要运用科学的统计方法和分析工具,对测量数据进行深入分析,及时发现问题并采取相应的控制措施,确保产品质量的稳定性和一致性。

最后,对于控制测量作业流程中的记录和归档也需要给予足够的重视。

在测量过程中,需要及时记录测量数据和操作记录,确保数据的完整性和可追溯性。

在归档过程中,需要建立科学的档案管理制度,对测量数据和记录进行分类、整理和归档,以便于日后的查阅和分析。

综上所述,控制测量作业流程对于工业生产过程至关重要。

只有建立科学、规范的控制测量作业流程,才能够确保产品质量,提高生产效率,降低成本,减少资源浪费,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

因此,我们需要高度重视控制测量作业流程的建立和管理,不断完善和优化流程,以适应日益复杂多变的市场需求和竞争环境。

施工现场检测试验技术管理程序一、前言在施工现场进行检试验是确保工程质量和安全的重要环节。

本管理程序制定的目的是规范施工现场检测试验技术管理,提高工程施工质量和安全水平。

二、管理程序1. 检测试验技术要求•施工现场检试验应符合相关国家标准和规范的要求。

•检试验技术应由具有相应资质和经验的人员进行,确保检测结果的准确性和可靠性。

2. 检试验计划编制•检试验计划应在施工前编制完成,并按照计划进行检测工作。

•计划应包括检测项目、检测方法、检测时间、检测频次等内容。

3. 检试验记录管理•检测试验记录应详实完整,确保可追溯。

•检测试验记录应及时整理归档,便于后续查阅和审阅。

4. 检试验结果处理•对于检测试验结果异常的情况,应及时通知相关人员,并采取有效措施进行处理。

•检测试验结果应按照相关规定进行评定,并及时通报。

5. 技术管理责任•施工单位应配备专业技术人员进行检试验技术管理。

•技术管理人员应熟悉相关技术标准和规范,负责监督检试验工作的开展。

6. 紧急事件处理•对于发生的紧急事件,应立即停止检测工作,并通知相关负责人进行处理。

•在紧急事件处理完成后,应对检测设备和环境进行检查和确认,确保安全。

三、检试验结果评定1. 合格评定•符合相关标准要求的检验结果,可以被评定为合格。

•合格检验结果应在相应文件中明确记录,并得到相关部门的认可。

2. 不合格评定•检验结果不符合标准要求的情况,应被评定为不合格。

•对于不合格检验结果,应及时通知施工方采取改正措施,并重新进行检测。

四、总结施工现场检测试验技术管理程序是确保施工质量和安全的重要保障措施。

只有严格按照管理程序执行,才能有效提高施工现场的检验质量和效率,确保工程质量的稳定和安全。

以上是施工现场检测试验技术管理程序的相关内容,希望能为施工单位在检测工作中提供指导和帮助。

现场检测工作协调制度范本一、总则为确保现场检测工作的高效、有序进行,提高检测质量,预防和控制安全风险,制定本协调制度。

本制度适用于从事现场检测工作的所有人员,包括管理人员、检测人员、辅助人员等。

二、组织架构1. 成立现场检测工作协调小组,由主管领导担任组长,相关部门负责人担任成员。

协调小组负责现场检测工作的组织、协调、监督和评估。

2. 设立现场检测工作指挥部,负责现场检测工作的日常管理和指挥。

指挥部设指挥长一名,副指挥长若干名,成员包括各部门负责人及关键岗位人员。

三、工作程序1. 检测准备(1)提前制定检测方案,明确检测项目、检测标准、人员分工、设备配置等。

(2)检测人员应具备相应的资质和培训,熟悉检测标准和方法。

(3)设备应进行检定和校准,确保其准确性和可靠性。

(4)准备必要的检测材料和试剂,确保其质量和有效性。

2. 检测实施(1)检测人员按照检测方案要求,进行现场检测。

(2)检测过程中,应严格遵守操作规程,确保检测数据的真实、准确和完整。

(3)现场检测过程中,如发生异常情况,应及时报告指挥部,并采取相应措施。

(4)检测完成后,及时整理检测数据,编制检测报告。

3. 检测监督与质量控制(1)协调小组对现场检测工作进行不定期监督,确保检测工作的顺利进行。

(2)设立质量控制小组,负责现场检测质量的监督和检查。

(3)检测过程中,如发现质量问题,应及时整改,确保检测质量。

四、协调与沟通1. 建立协调机制,定期召开现场检测工作协调会议,解决检测工作中的问题。

2. 加强各部门之间的沟通与协作,确保检测工作的高效进行。

3. 对检测工作中的变更和调整,应及时通知相关人员和部门。

五、安全保障1. 检测现场应符合安全要求,配备必要的防护设施和急救器材。

2. 检测人员应遵守安全规定,佩戴个人防护用品,确保自身安全和他人安全。

3. 建立应急预案,应对突发事故和紧急情况。

六、培训与考核1. 定期对检测人员进行业务培训,提高检测技能和综合素质。

查验检测过程和结果监察控制程序1 目的经过有计划的质量监控活动,对查验检测过程和结果质量实行监控,实时清除质量环节出现的不切合的要素,以此来考证和评审查验检测活动的有效性和结果的正确性。

2 合用范围合用于本所内部的各项质量监控活动及参加外面的质量监控活动。

3 职责3.1 质量负责人负责该程序的运转。

3.2 技术负责人负责对作业文本等进行按期评审工作。

3.4 查验科、室提出本科室年度质量监控计划,依据同意后的计划参加质量监控活动。

3.5 办公室依据各科室提出的年度质量监控计划,拟订所年度质量监控计划,并报质量负责人审查、所长同意。

办公室负责质量监控计划的实行。

3.6 由质量负责人组织查核组,按期不按期进行抽查。

3.7 各查验科室负责本科室能力考证工作的实行。

4 工作程序4.1 质量监控计划的编制与审批每年初,各查验科室依据各科室人员和设施状况,拟订科室内部《年度质量监控计划》,并报办公室。

办公室依据查验科室提出的年度质量监控计划编制所《年度质量监控计划》,报所质量负责人审查、所长同意。

4.2 内部质量控制4.2.1 在内部经过下述几种方法来考证能否达到规定要求:a)人员比对,比较不一样检测人员技术操作水平的差别;b)设施比对,比较同一型号的不一样设施的技术指标之间的差别水平;c)盲样检测,检查检测整体能力的水平能否满意;d)留样再测,检查过去检测结果的正确性。

4.2.2 依据所内部《年度质量监控计划》的要求,办公室负责制定《质量监控实行方案》,明确详细实行时间、参加人员、样品和设备、检测详细要求、结果评论准则等。

实行方案报质量负责人审查、所长同意。

4.2.3 依据监控活动实行方案的要求,办公室组织实行,保证按如实行方案进行,如实做好活动记录,活动达成后编制监控活动报告,比如人员比对报告、设施比对报告、留样再测剖析报告等,对监控活动的结果进行剖析、总结,评论本所保证检测结果的能力。

4.3 外面质量控制(实验室间比对和能力考证)4.3.1 本所踊跃参加上司主管部门组织的实验室比对和能力考证活动。

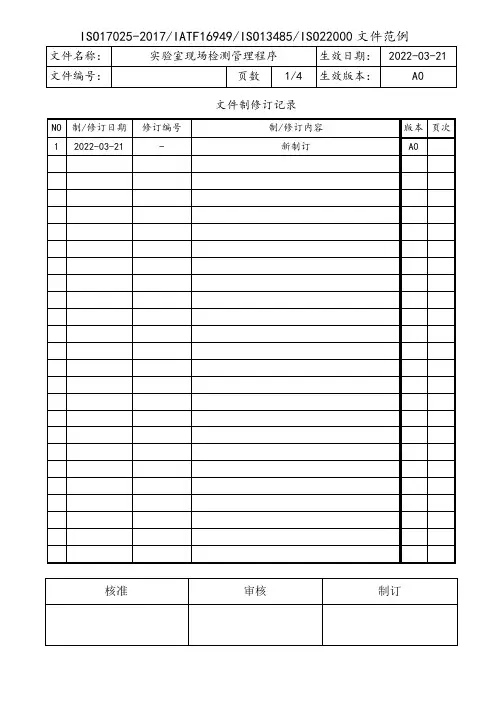

文件制修订记录1.0目的:为规范本实验室现场检测工作,确保现场工作人身、设备安全,保证现场检测数据和结果的有效性,特编制本程序。

2.0范围:适用于本实验室从事的现场检测工作的控制。

3.0职责:3.1检测项目负责人:3.1.1负责现场工作流程组织管理;3.1.2确认现场检测设备、环境条件满足要求并对检测数据和结果的有效性进行监控;3.1.3负责现场检测过程的安全监护;3.1.4负责组织现场检测记录、报告的归档。

3.2检测人员:3.2.1记录检测设备、检测环境监控及检测过程的相关数据;3.3仪器设备管理员:负责记录仪器设备离开实验室和返回实验室的检查状况。

3.4技术主管应当维护本程序的有效性。

4.0程序4.1工作准备4.1.1确定检测方法从事现场检测工作的部门和人员要对现场检测工作任务、检测方法进行确认,准备需要的技术标准、规程、作业指导书等。

对于采用非标准方法的现场检测工作必须经技术主管批准,执行《方法及方法确认管理程序》。

4.1.2确定检测设备检测人员按照工作要求准备检测设备,确保所用设备符合技术标准、规程要求,其溯源性符合《实现测量可溯源程序》的第4.1.3的有关要求,办理设备借出手续,确认其工作状态正常;4.1.3确保安全运输项目负责人应认真组织设备运输,注意设备防震、防雨,确保设备安全。

4.1.4确认环境条件对有环境条件要求的现场检测活动,检测负责人应责成有关人员配带相应的监测设备,并对检测环境条件是否达到要求进行评价或验证。

4.1.5确保人身和设备安全现场工作人员应配带安全防护用具,落实安全防护措施;带入现场使用的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表,必要时还应配有防水、防尘护罩及防震措施等。

检测区域须用明显标识实施隔离,防止无关人员进入检测区域。

4.1.6检前设备核查检测人员在进行现场检测工作前应对所用设备进行核查,确保设备性能正常,如发现设备异常应立即汇报并采取措施,确保现场工作按时完成。

《现场快速检测(POCT)在医疗机构(院内)管理建议》2014版草案文件编号:CAMECHINAPOCT-201401总则第一条、为了规范和加强现场快速检测(Point-of-care testing,POCT)医学装备(以下简称POCT)管理,促进POCT在医院内合理配置、安全有效利用,充分发挥使用价值,保障医疗卫生事业健康发展,依据有关法律法规,制定本建议。

第二条、POCT是指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。

该检测方式在医院内广泛应用于急诊科、病房、重症监护科、心内科、内分泌科、呼吸科等各个临床科室。

医疗机构内使用的POCT因直接作用于诊疗行为,存在诊疗程序、效果和法律等问题,有别于院外管理。

第三条、开展POCT的目的:缩短诊疗的时间,提供能满足临床需求的、可信的、低成本的、并能即时反馈病人情况的POCT检测装备平台。

第四条、开展POCT的科室和人员需接受医院相关部门的认可和质量督导,检测人员必须接受相关的培训、并且有考核记录,考核合格者可以上岗。

不合格者必须重新培训直至合格,否则将被取消开展现场快速检测的资格。

第一章组织管理第五条、医院应把POCT纳入院内管理体系。

开展POCT的医疗机构应建立严格的培训、管理和质量督导制度;成立POCT管理委员会,由主管领导和医务部门负责,各相关部门代表参与、并建立协调员管理制度。

POCT管理委员会下设办公室,POCT管理委员会及其办公室应切实承担下述权利及职责:1、根据国家有关规定,建立完善的院内POCT医学装备管理工作制度并监督执行;2、受理院内开展POCT的申请,提出建议与作出决定,保障POCT医学装备正常使用;3、定期组织培训和考核POCT操作人员;4、定期组织POCT项目有效可持续的质量控制活动;5、受理有关POCT的投诉和意见,持续改进工作。

第六条、POCT管理委员会配备POCT协调员(POCC),负责直接协调各临床科室合理开展POCT项目。

疾病预防与控制中心实验室现场检测工作程序1 目的对现场检测时的环境、样品、设备、人员等实施有效控制,保证现场检测结果的准确可靠。

2 范围适用于客户要求或必须到现场进行的抽样/检测工作。

3 职责3.1 各相关业务科(所)具体实施外部现场检测。

3.2 各相关业务科(所)质量监督员实施外部环境现场检测监督。

4 程序4.1 根据客户需要,各相关业务科室在审核满足工作环境的前提下,负责协调好具体安排,确定检测人员,并通知客户。

4.2 相关业务科室负责人同意后,携带“现场检测记录表”方可外出执行现场检测任务。

4.3 检测人员携带的仪器,必须配备专用的设备箱,运输中做好防震、防尘、防潮工作,对特殊的设备,应倍加小心。

4.4 现场检测的样品,检测人员直接与客户签订××PF01-07-01《检测协议书》。

4.5 现场采样需带回检测科室检测的样品,客户需到样品室签订××PF01-07-01《检测协议书》。

4.6 现场检测时,检测人员应根据计量规程或国家标准、技术规范,对检测时的现场工作环境进行检查,确定符合后,才能进行检测工作,并将环境条件记录在检测原始记录上。

4.7 在现场环境符合的情况下,检测人员还应对携带到现场的仪器状态进行检查;确认工作状态良好后,才能进行工作,检测工作结束后也应进行检查。

4.8 现场检测结束后,应按××PF01-24-01《现场检测记录表》的要求填写有关内容,并由委托客户有关人员签署意见,确定取报告方式。

4.9 无样品带回实验室的现场检测,由现场检测人员将资料交样品室,由样品室整理后出具报告;需带回实验室测试的样品,按××PF01-34《采(抽)样程序》进行。

4.10 样品室将××PF01-24-01《现场检测记录表》与检测人员出具的报告作为原始记录归档。

5 相关文件5.1 ××PF01-07《合同评审程序》5.2 ××PF01-17《设施和环境条件控制程序》5.3 ××PF01-30《仪器设备管理程序》5.4 ××PF01-34《采(抽)样程序》6 质量记录6.1 ××PF01-07-01《检测协议书》6.2 ××PF01-24-01《现场检测记录表》。

施工现场检测试验管理制度一、总则施工现场是建筑工程实施的核心场所,为了确保施工质量、工期和安全,必须严格执行检测试验管理制度。

本管理制度旨在规范和指导施工现场的检测试验工作,确保施工过程中的质量控制和安全生产。

二、组织机构1.施工单位:负责实施本管理制度,保证施工现场检测试验工作的顺利开展。

2.检测机构:由具备相应资质和能力的第三方机构承担检测工作,为施工单位提供专业的技术支持。

3.监理单位:负责监督和审核施工现场检测试验工作的执行情况,确保合规性。

三、检测内容1.原材料检测:对施工所用原材料进行检测,确保其符合相关标准和质量要求。

2.施工工艺检测:对施工工艺和施工方法进行检测,保证施工过程符合设计要求。

3.成品质量检测:对施工完成后的成品进行全面检测,确保工程质量符合相关标准。

四、检测程序1.计划阶段:在施工前制定检测试验计划,明确检测内容、检测方法和检测标准。

2.实施阶段:按照检测试验计划进行检测工作,确保检测结果真实可靠。

3.记录阶段:对检测结果进行记录和整理,形成检测报告并进行归档保存。

五、检测责任1.施工单位:负责组织实施检测试验工作,确保检测工作的顺利进行。

2.检测机构:负责按照相关标准和要求进行检测工作,保证检测结果可信度。

3.监理单位:负责对检测工作进行监督和审核,及时发现并纠正问题。

六、监督管理1.自查制度:建立施工单位自查制度,对施工工程进行自检,及时发现并整改问题。

2.定期检查:监理单位定期对施工现场的检测试验工作进行检查,确保检测工作的合规性和有效性。

3.违规处理:对发现的违反管理制度的行为进行严肃处理,确保施工现场的安全和质量。

七、附则1.本管理制度自发布之日起生效,施行统一管理。

2.相关事宜未尽事宜,按照相关法律法规和标准执行。

3.本文档最终解释权归施工单位所有。

结束以上即是施工现场检测试验管理制度的内容,希望能够对各位施工单位相关人员提供一些指导和规范。

在施工现场的检测试验工作中,严格遵守本管理制度,共同致力于提升施工质量和安全水平。

混凝土现场控制及路基现场检测控制程序一、混凝土施工质量控制与检测程序1、本程序包括:混凝土运输、浇筑、养护、现场检测与取样。

2、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。

新拌混凝土运输时间不能太长,以防止离析或泌水。

3、浇注前试验人员应做坍落度试验,如不符合要求,则调整至符合设计要求为止。

调整时绝不能加水,只能添加一定量已调好的外加剂水剂。

混凝土入模前 , 应采用专用仪器测定混凝土的温度、含气量等工作性能;只有拌合物性能符合设计或配合比要求的混凝土方可入模浇筑。

4、混凝土一次下料不能过多、过厚,不能下料过高。

混凝土应分层振捣密实,不应产生蜂窝、麻面、拉裂现象。

不能漏振或振捣时间不够。

可采用插入式振动棒、附着式平板振捣器、表面平板振捣器等振捣设备振捣混凝土。

以水泥混凝土停止下沉、表面泛浆或不冒大气泡为准,振捣时应避免碰撞模板、钢筋及预埋件。

使用插入式振捣器时应快插慢拔。

5、浇注应连续进行,并应在第一批砼达到初凝时间以前浇注完毕。

预应力混凝土预制梁应采用快速、稳定、连续、可靠的浇筑方式一次浇筑成型。

每片梁的浇筑时间不宜超过 6h,最长不超过混凝土的初凝时间。

在预应力混凝土梁浇筑过程中,应随机取样制作混凝土强度、弹模试件和耐久性试件,试件制作数量应符合相关规定。

6、混凝土坍落度试验方法:该试验混凝土取样应在搅拌机或运输车约1/4、1/2、3/4处分别取样,取样时间应在15分钟内完成,取样数量应大于所做试验的1.5倍且不小于20L,将取来的混凝土样品用铁锹来回拌合3次。

a.检查坍落度筒及底板,坍落度筒和底板无明水,底板稳定水平,将坍落度筒放在底板中心,用脚踩住两边脚踏板,在装料时坍落度筒应保持固定;b.把按要求取得的混凝土试样分三层均匀地装入坍落度筒内,使捣实后每层为筒高的1/3左右,沿螺旋方向由外向内每层插捣25次,捣棒应插透本层至下层表面,插捣顶层时混凝土表面应高于筒口,如低于筒口应随时添加,顶层插捣完后刮去多余混凝土并抹平表面;c.清除筒边底板混凝土,在5-10秒钟内垂直平稳提起坍落度筒,从装料到坍落度筒的提起应在3分钟内不间断的完成;d.坍落度筒提起后测量筒高与坍落后混凝土试体的最高点之间的高度差,即为该混凝土的坍落度。

1 目的

为保证检测结果的准确、可靠和有效性,对现场检测时的环境、样品、设备、人员等实施有效控制,使对检测的影响量减至最低,特制定本程序。

2 范围

适用于客户要求或必须到现场进行的检测工作,包含了人员和设备的安全、环境的监控、影响现场检测时的隔离措施。

3 职责

3.1 技术负责人的职责

维护本程序的有效性。

3.2 测试组组长的职责

制定现场环境控制目标,建立监控措施和手段,决定实施应急隔离措施。

负责外出检测工作的质量控制。

3.3 检测人员的职责

负责记录检测环境的监控数据。

4 工作程序

4.1现场检测的要求

4.1.1根据客户需要,对于需要现场检测的产品,在审核满足工作环境的前提下,由办公室协调好具体的日程安排,并通知客户。

4.1.2 现场检测人员应经检测室负责人批准后,方可外出执行现场检测任务。

4.1.3 检测人员、测试仪器设备、技术文件的准备按照标准的要求进行。

4.1.4 在检测过程中,检测样品应有专人负责,按《样品管理程序》的规定执行。

4.1.5 受检单位人员不能担任检测和记录人。

4.1.6 检测人员应严格遵守《保密控制程序》中的保密制度规定。

4.1.7 现场检测结束后,应按要求填写有关内容,并由委托客户或其有关人员签

署意见,确定取报告方式和缴费形式。

4.2 人员和设备的安全

4.2.1 检测人员进入工程现场进行检测时必须佩戴安全防护设施。

如:安全防护帽、防刺鞋、工作服、防护眼镜、防尘口罩等。

4.2.2 检测人员所携带的仪器设备必须配置统一的美观的设备运输箱,运输中做好防震、防尘、防潮工作,对于有特殊要求的设备应倍加小心。

4.2.3 进入现场的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表,以及仪器设备防水、防尘护罩及防震措施等。

4.2.4 检测区域必须用隔离带实施隔离,防止无关人员进入检测区域影响检测结果的准确性或对误入者构成人身伤害。

4.2.5 检测活动中,还应符合《实验室安全作业管理程序》中的相关规定,确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,并有相应的应急处理措施。

4.3 环境的监控

4.3.1 检测组负责人在制定检测实施方案时,应根据所用仪器设备的使用条件和对被测对象的测量要求制定出现场检测时的极限环境的限制条件和条件保障。

如:

a. 人员和设备的安全保障;

A. 供电和供水的条件及保障;

c. 吊装和运输保障;

d. 供气通风与气压条件;

e. 温度和湿度条件;

f. 粉尘和烟雾干扰;

g. 光线干扰;

h. 噪声震动和电磁场干扰;

i. 其他特殊条件和保障。

4.3.2 对有条件要求和限制的检测活动,赴现场检测时,检测组负责人应组织配带相应的监测设备。

现场监测设备的使用要求应符合《量值溯源程序》和《仪器设备控制与管理程序》的要求。

4.3.3 开展现场检测时,检测组负责人应组织携带检测仪器设备和环境监测设备。

4.3.4达到现场作业区后,检测组负责人应根据检测规程或标准、实施细则,安装环境监测设备,开展对检测环境条件(如温度、湿度等)是否达到要求进行定量评价或验证。

4.3.5 在确认环境符合检测要求后,进行检测准备工作,检测组负责人向客户提出配合对各种条件保障进行核查。

当确认各种环境和条件已满足检测要求后,即可组织实施现场检测,并将环境条件记录在检测原始记录上。

4.3.6 在现场环境符合的情况下,检测人员还应对带到现场的仪器设备状态进行检查,确认带到现场仪器设备的技术状态是否完好,并在仪器使用记录表中记录,确认仪器正常后方可使用。

检测工作结束后也应对仪器设备进行检查和记录,装入储运箱,做好运输准备,回单位后及时送回原存放位置。

4.3.7 借用仪器设备的要求

4.3.7.1 需借用外单位仪器设备检测时,应对所借用仪器设备的技术状态和检定/校准有效期是否满足检测标准的要求进行核查,并填写附录《借用仪器设备协议书》,以满足检测工作需要。

4.3.7.2 对借用的外单位仪器设备,检测人员应熟悉和掌握该仪器的结构和工作原理及操作规程,以确保检测数据的正确性。

4.3.7.3 检测组负责人必须核查该借用仪器设备的技术状态和检定有效期并进行校验,核查结果记录在检测测试记录表中,检测结束后带回借用的主要仪器设备的鉴定证书或相关证明(复印件),附在检测测试记录表中。

4.3.8 检测中应注意观测和记录环境条件的变化情况。

当环境条件超出了规定的要求时,检测组负责人应责令停止检测作业,直至环境条件恢复检测规定的要求。

4.3.9 对难以控制的环境条件,检测活动应考虑在时间和地域上实施隔离,以保证检测结果的有效性。

4.3.10 检测活动中,检测人员除了应当记录检测数据和环境检测结果,还应记录被测对象的详细情况和仪器设备的使用情况。

仪器设备的使用情况可参照《仪器设备控制与管理程序》中的有关要求。

4.3.11 检测活动中,还应符合《环境保护程序》,确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,并有相应的应急处理措施。

4.4 检测环境的隔离

4.4.1 当环境监测结果显示环境条件达不到检测要求时,检测组负责人应决定停止检测,对不能间断检测活动的检测数据应宣布数据无效。

4.4.2 检测组负责人应与客户协商,实施时间隔离。

即考虑在无干扰时段进行检测,并希望做好必要的条件保障。

4.4.3 当现场环境持续达不到检测要求时,应停止现场检测计划的实施,可请客户考虑可否改变检测方法,如在实验室中实施模拟检测或其他方式。

4.4.4 必要时检测室可对检测数据或结果进行修正。

4.5 对影响工作质量和涉及安全的区域和设施的控制和标识

4.5.1 为防止影响工作质量和安全,或当涉及其他客户的机密时,应对相关工作区域、设施进行正确、显著的标识,如设置警示标识、隔离带等,防止未经允许的人员进入检测区域,客户必须经检测组负责人同意在指定人员的陪同下合理进入该检测工作受控区。

5 相关文件

5.1 《量值溯源程序》

5.2 《样品管理程序》

5.3 《仪器设备的控制与管理程序》5.4 《实验室安全作业管理程序》

5.5 《环境保护程序》

6 质量记录

6.1 《借用仪器设备协议书》

6.2 《仪器设备使用记录》。