高二-语文苏教版选修《史记选读》练习鲁周公世家演练

- 格式:doc

- 大小:114.50 KB

- 文档页数:6

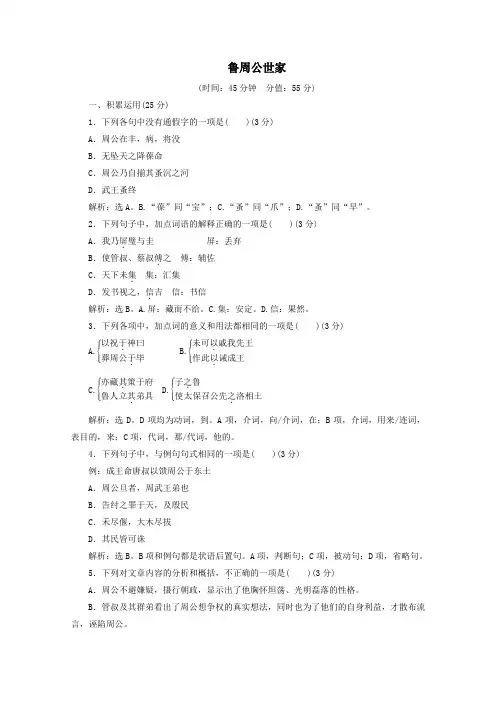

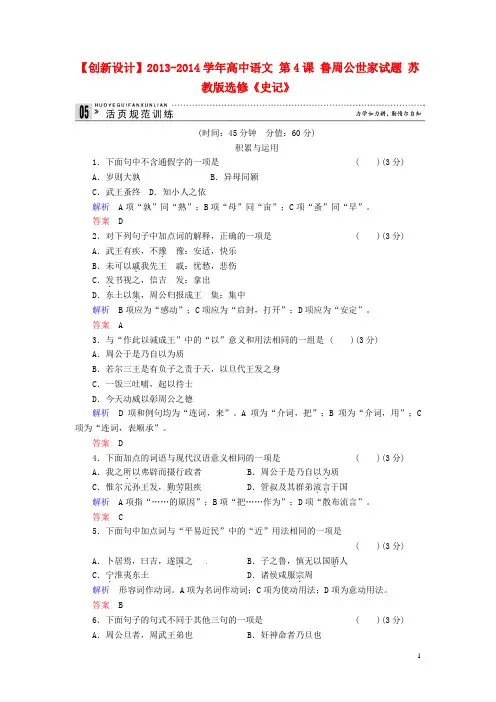

鲁周公世家(时间:45分钟 分值:55分)一、积累运用(25分)1.下列各句中没有通假字的一项是( )(3分)A .周公在丰,病,将没B .无坠天之降葆命C .周公乃自揃其蚤沉之河D .武王蚤终解析:选A 。

B.“葆”同“宝”;C.“蚤”同“爪”;D.“蚤”同“早”。

2.下列句子中,加点词语的解释正确的一项是( )(3分)A .我乃屏.璧与圭 屏:丢弃 B .使管叔、蔡叔傅.之 傅:辅佐 C .天下未集.集:汇集 D .发书视之,信.吉 信:书信 解析:选B 。

A.屏:藏而不给。

C.集:安定。

D.信:果然。

3.下列各项中,加点词的意义和用法都相同的一项是( )(3分)A.⎩⎪⎨⎪⎧以祝于.神曰葬周公于.毕B.⎩⎪⎨⎪⎧未可以.戚我先王作此以.诫成王 C.⎩⎪⎨⎪⎧亦藏其.策于府鲁人立其.弟具 D.⎩⎪⎨⎪⎧子之.鲁使太保召公先之.洛相土 解析:选D 。

D 项均为动词,到。

A 项,介词,向/介词,在;B 项,介词,用来/连词,表目的,来;C 项,代词,那/代词,他的。

4.下列句子中,与例句句式相同的一项是( )(3分)例:成王命唐叔以馈周公于东土A .周公旦者,周武王弟也B .告纣之罪于天,及殷民C .禾尽偃,大木尽拔D .其民皆可诛解析:选B 。

B 项和例句都是状语后置句。

A 项,判断句;C 项,被动句;D 项,省略句。

5.下列对文章内容的分析和概括,不.正确的一项是( )(3分) A .周公不避嫌疑,摄行朝政,显示出了他胸怀坦荡、光明磊落的性格。

B .管叔及其群弟看出了周公想争权的真实想法,同时也为了他们的自身利益,才散布流言,诬陷周公。

C.在流言面前,周公在召公和太公面前的极富个性化的表白表现了他的侠肝义胆和为了国家大业忍辱负重的精神。

D.“一沐三捉发,一饭三吐哺”,不仅是对伯禽的殷切期望,更体现出周公求贤若渴的精神及为人做事的标准。

解析:选B。

B项,“周公想争权的真实想法”不对,周公执政是他为国分忧高尚品格的表现,而不是“想争权”。

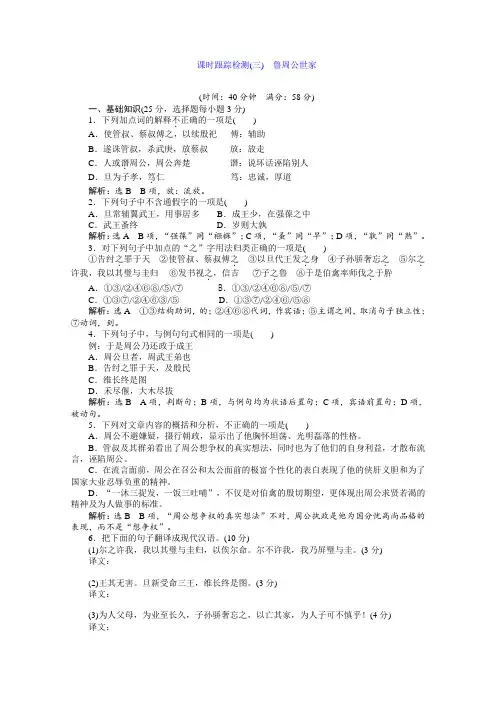

课时跟踪检测(三)鲁周公世家(时间:40分钟满分:58分)一、基础知识(25分,选择题每小题3分)1.下列加点词的解释不.正确的一项是()A.使管叔、蔡叔傅.之,以续殷祀傅:辅助B.遂诛管叔,杀武庚,放.蔡叔放:放走C.人或谮.周公,周公奔楚谮:说坏话诬陷别人D.旦为子孝,笃.仁笃:忠诚,厚道解析:选B B项,放:流放。

2.下列句子中不含通假字的一项是()A.旦常辅翼武王,用事居多B.成王少,在强葆之中C.武王蚤终D.岁则大孰解析:选A B项,“强葆”同“襁褓”;C项,“蚤”同“早”;D项,“孰”同“熟”。

3.对下列句子中加点的“之”字用法归类正确的一项是()①告纣之.罪于天②使管叔、蔡叔傅之.③以旦代王发之.身④子孙骄奢忘之.⑤尔之.许我,我以其璧与圭归⑥发书视之.,信吉⑦子之.鲁⑧于是伯禽率师伐之.于肸A.①③/②④⑥⑧/⑤/⑦B.①③/②④⑥⑧/⑤/⑦C.①③⑦/②④⑥③/⑤D.①③⑦/②④⑥/⑤⑧解析:选A①③结构助词,的;②④⑥⑧代词,作宾语;⑤主谓之间,取消句子独立性;⑦动词,到。

4.下列句子中,与例句句式相同的一项是()例:于是周公乃还政于成王A.周公旦者,周武王弟也B.告纣之罪于天,及殷民C.维长终是图D.禾尽偃,大木尽拔解析:选B A项,判断句;B项,与例句均为状语后置句;C项,宾语前置句;D项,被动句。

5.下列对文章内容的概括和分析,不正确的一项是()A.周公不避嫌疑,摄行朝政,显示出了他胸怀坦荡、光明磊落的性格。

B.管叔及其群弟看出了周公想争权的真实想法,同时也为了他们的自身利益,才散布流言,诬陷周公。

C.在流言面前,周公在召公和太公面前的极富个性化的表白表现了他的侠肝义胆和为了国家大业忍辱负重的精神。

D.“一沐三捉发,一饭三吐哺”,不仅是对伯禽的殷切期望,更体现出周公求贤若渴的精神及为人做事的标准。

解析:选B B项,“周公想争权的真实想法”不对,周公执政是他为国分忧高尚品格的表现,而不是“想争权”。

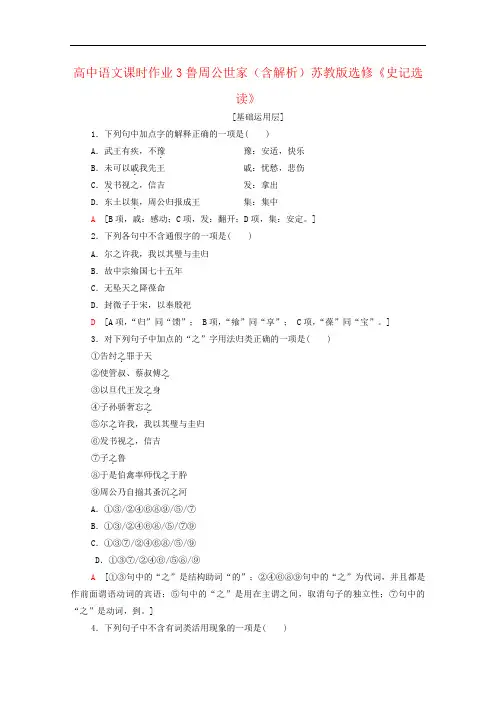

高中语文课时作业3鲁周公世家(含解析)苏教版选修《史记选读》[基础运用层]1.下列句中加点字的解释正确的一项是( )A.武王有疾,不豫.豫:安适,快乐B.未可以戚.我先王戚:忧愁,悲伤C.发.书视之,信吉发:拿出D.东土以集.,周公归报成王集:集中A[B项,戚:感动;C项,发:翻开;D项,集:安定。

]2.下列各句中不含通假字的一项是( )A.尔之许我,我以其璧与圭归B.故中宗飨国七十五年C.无坠天之降葆命D.封微子于宋,以奉殷祀D[A项,“归”同“馈”; B项,“飨”同“享”; C项,“葆”同“宝”。

]3.对下列句子中加点的“之”字用法归类正确的一项是( )①告纣之.罪于天②使管叔、蔡叔傅之.③以旦代王发之.身④子孙骄奢忘之.⑤尔之.许我,我以其璧与圭归⑥发书视之.,信吉⑦子之.鲁⑧于是伯禽率师伐之.于肸⑨周公乃自揃其蚤沉之.河A.①③/②④⑥⑧⑨/⑤/⑦B.①③/②④⑥⑧/⑤/⑦⑨C.①③⑦/②④⑥⑧/⑤/⑨D.①③⑦/②④⑥/⑤⑧/⑨A[①③句中的“之”是结构助词“的”;②④⑥⑧⑨句中的“之”为代词,并且都是作前面谓语动词的宾语;⑤句中的“之”是用在主谓之间,取消句子的独立性;⑦句中的“之”是动词,到。

]4.下列句子中不含有词类活用现象的一项是( )A.王朝步自周,至丰B.至于小大无怨C.南面倍依以朝诸侯D.诸侯咸服宗周D[A项,步,名词用作动词,步行。

B项,小大,形容词用作名词,小民、大臣。

C项,朝,动词的使动用法,使……朝见。

]5.下列句子的句式特点不同于其他三句的一项是( )A.告纣之罪于天B.用能定汝子孙于下地C.维长终是图D.于是周公乃还政于成王C[C项,宾语前置句;A、B、D三项均为状语后置句。

]6.下列对文中文化常识解释有误的一项是( )A.周代有公、侯、伯、子、男五等爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

公是最高爵位,一般授予功勋卓著、身居高位的天子重臣。

B.诰,古代以大义谕众叫诰。

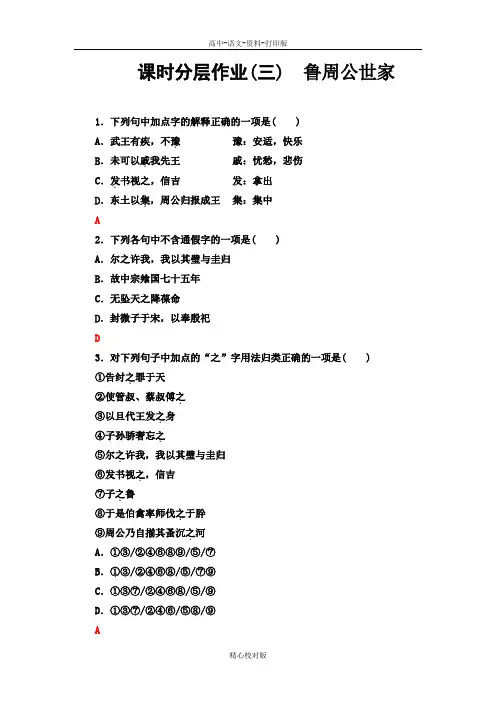

课时分层作业(三) 鲁周公世家1.下列句中加点字的解释正确的一项是( )A.武王有疾,不豫.豫:安适,快乐B.未可以戚.我先王戚:忧愁,悲伤C.发.书视之,信吉发:拿出D.东土以集.,周公归报成王集:集中A2.下列各句中不含通假字的一项是( )A.尔之许我,我以其璧与圭归B.故中宗飨国七十五年C.无坠天之降葆命D.封微子于宋,以奉殷祀D3.对下列句子中加点的“之”字用法归类正确的一项是( )①告纣之.罪于天②使管叔、蔡叔傅之.③以旦代王发之.身④子孙骄奢忘之.⑤尔之.许我,我以其璧与圭归⑥发书视之.,信吉⑦子之.鲁⑧于是伯禽率师伐之.于肸⑨周公乃自揃其蚤沉之.河A.①③/②④⑥⑧⑨/⑤/⑦B.①③/②④⑥⑧/⑤/⑦⑨C.①③⑦/②④⑥⑧/⑤/⑨D.①③⑦/②④⑥/⑤⑧/⑨A4.下列句子中不含有词类活用现象的一项是( )A.王朝步自周,至丰B.至于小大无怨C.南面倍依以朝诸侯D.诸侯咸服宗周D5.下列句子的句式特点不同于其他三句的一项是( )A.告纣之罪于天B.用能定汝子孙于下地C.维长终是图D.于是周公乃还政于成王C6.下列对文中文化常识解释有误的一项是 ( )A.周代有公、侯、伯、子、男五等爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

公是最高爵位,一般授予功勋卓著、身居高位的天子重臣。

B.诰,古代以大义谕众叫诰。

诰书,是皇帝封赠官员的专用文书。

所谓诰是以上告下的意思。

C.北面,面向北。

古代君主面朝南坐,臣子朝见君主则面朝北,所以对人称臣称为北面。

D.践阼,就是登上帝位。

阼,庙、堂前两台阶中的东阶,众大臣主持祭祀时登阼,所以“阼”也指帝位。

D7.在横线上补写出空缺的句子。

(1)然我________________,________________,起以待士,________________。

子之鲁,________________。

(2)为人父母,为业至长久,________________,________________,为人子可不慎乎!(1)一沐三捉发一饭三吐哺犹恐失天下之贤人慎无以国骄人(2)子孙骄奢忘之以亡其家(一)阅读下面的文言文,完成8~11题。

【创新设计】2013-2014学年高中语文第4课鲁周公世家试题苏教版选修《史记》(时间:45分钟分值:60分)积累与运用1.下面句中不含通假字的一项是( )(3分) A.岁则大孰B.异母同颖C.武王蚤终 D.知小人之依解析A项“孰”同“熟”;B项“母”同“亩”;C项“蚤”同“早”。

答案 D2.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是( )(3分) A.武王有疾,不豫.豫:安适,快乐B.未可以戚.我先王戚:忧愁,悲伤C.发.书视之,信吉发:拿出D.东土以集.,周公归报成王集:集中解析B项应为“感动”;C项应为“启封,打开”;D项应为“安定”。

答案 A3.与“作此以诫成王”中的“以”意义和用法相同的一组是 ( )(3分)A.周公于是乃自以为质B.若尔三王是有负子之责于天,以旦代王发之身C.一饭三吐哺,起以待士D.今天动威以彰周公之德解析D项和例句均为“连词,来”。

A项为“介词,把”;B项为“介词,用”;C 项为“连词,表顺承”。

答案 D4.下面加点的词语与现代汉语意义相同的一项是( )(3分) A.我之所以..质..弗辟而摄行政者B.周公于是乃自以为C.惟尔元孙王发,勤劳..于国..阻疾D.管叔及其群弟流言解析A项指“……的原因”;B项“把……作为”;D项“散布流言”。

答案 C5.下面句中加点词与“平易近民”中的“近”用法相同的一项是( )(3分) A.卜居焉,曰吉,遂国.之B.子之鲁,慎无以国骄.人C.宁.淮夷东土D.诸侯咸服宗.周解析形容词作动词。

A项为名词作动词;C项为使动用法;D项为意动用法。

答案 B6.下面句子的句式不同于其他三句的一项是( )(3分) A.周公旦者,周武王弟也B.奸神命者乃旦也C.我文王之子D.周公乃奉成王命解析D项为一般陈述句,其余三项均为判断句。

答案 D7.下列对课文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )A.周公不避嫌疑,摄行朝政,显示出了他胸怀坦荡、光明磊落的性格。

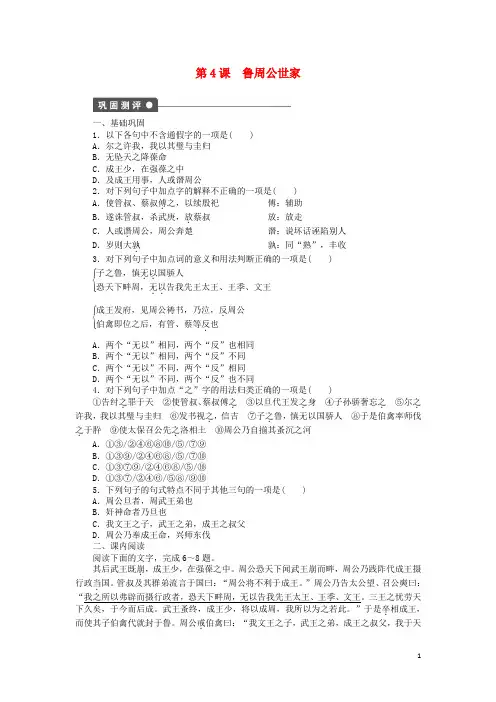

第4课 鲁周公世家一、基础巩固1.以下各句中不含通假字的一项是( )A .尔之许我,我以其璧与圭归B .无坠天之降葆命C .成王少,在强葆之中D .及成王用事,人或谮周公2.对下列句子中加点字的解释不正确的一项是( )A .使管叔、蔡叔傅.之,以续殷祀 傅:辅助 B .遂诛管叔,杀武庚,放.蔡叔 放:放走 C .人或谮.周公,周公奔楚 谮:说坏话诬陷别人 D .岁则大孰. 孰:同“熟”,丰收3.对下列句子中加点词的意义和用法判断正确的一项是( )⎩⎪⎨⎪⎧子之鲁,慎无以..国骄人恐天下畔周,无以..告我先王太王、王季、文王 ⎩⎪⎨⎪⎧ 成王发府,见周公祷书,乃泣,反.周公伯禽即位之后,有管、蔡等反.也A .两个“无以”相同,两个“反”也相同B .两个“无以”相同,两个“反”不同C .两个“无以”不同,两个“反”相同D .两个“无以”不同,两个“反”也不同4.对下列句子中加点“之”字的用法归类正确的一项是( )①告纣之.罪于天 ②使管叔、蔡叔傅之. ③以旦代王发之.身 ④子孙骄奢忘之. ⑤尔之.许我,我以其璧与圭归 ⑥发书视之.,信吉 ⑦子之.鲁,慎无以国骄人 ⑧于是伯禽率师伐之.于肸 ⑨使太保召公先之.洛相土 ⑩周公乃自揃其蚤沉之河 A .①③/②④⑥⑧⑩/⑤/⑦⑨B .①③⑨/②④⑥⑧/⑤/⑦⑩C .①③⑦⑨/②④⑥⑧/⑤/⑩D .①③⑦/②④⑥/⑤⑧/⑨⑩5.下列句子的句式特点不同于其他三句的一项是( )A .周公旦者,周武王弟也B .奸神命者乃旦也C .我文王之子,武王之弟,成王之叔父D .周公乃奉成王命,兴师东伐二、课内阅读阅读下面的文字,完成6~8题。

其后武王既崩.,成王少,在强葆之中。

周公恐天下闻武王崩而畔,周公乃践阼代成王摄行政当.国。

管叔及其群弟流言于国曰:“周公将不利于成王。

”周公乃告太公望、召公奭曰:“我之所以弗辟而摄行政者,恐天下畔周,无以告我先王太王、王季、文王。

三王之忧劳天下久矣,于今而后成。

《鲁周公世家》教案江苏省丁沟中学陈庆德教学设想:本文位于苏教版选修教材《<史记〉选读》第二专题“学究天人体贯古今”的板块,这个板块的学习,旨在了解《史记》的体例。

本文属于“世家"的体例。

仍属于比较难懂的篇目,选文较长,也附了译文。

选修教材的学习,旨在增加阅读,提升素养。

本文的教学宜了解有关常识,通晓大意,基本理解内容,能够有所思考探讨。

以指导阅读的方式来处理选修教材。

在理解疏通时,对于那些浅易的文本,可以用全文总结的方法,一下子全部提取出来处理;对于连教师看一两遍尚不能全部理解的文本,本人的做法就是一段一段来“清障”,这样的课虽然不好看,但实用.专题目标:1、能够流畅地朗读出课文。

2、了解《史记》“世家"的体例。

3、适当积累文言知识。

教时设置:3教时第1教时要点:了解有关内容,流畅朗读,对照译文,基本弄懂,积累文言知识过程:一、导入《史记》中的“世家”实际上就是诸侯作的传记,这是因为诸侯开国承家,子孙世袭,也就给了他们的传记叫做“世家”。

从西周的大封建开始,发展到春秋、战国,各诸侯国先后称霸称雄,盛极一时,用“世家”体裁记述这一情况,是非常妥当的.司马迁把孔子和陈涉也列入“世家",算是一种例外。

司马迁将孔子列入“世家”反映了思想领域的现实情况。

将陈涉列入“世家”,把他的功业和汤放桀,武王伐纣,孔子作《春秋》相比,将他写成为震撼暴秦帝国统治、叱咤风云的伟大历史英雄,又反映了作者进步的历史观。

《史记》中共有世家30篇。

今天我们学习《鲁周公世家》二、题解本篇内容主要是详细地记述了西周开国重臣周公的生平事迹。

周公是所制定的“礼乐行政”,对我国民族文化传统的形成,也具有开山的意义,至今中华民族的文化心理之中,仍涓涓流淌着西周时代那种重伦理、轻逸乐、好俭朴、乐献身的君子风度和集体精神。

作者饱含着激情,详尽赅赡地叙述了周公的一生,为我们树立了一个胸怀博大、深沉果断,为国家利益辛劳毕生、鞠躬尽瘁的高岸君子形象,感人至深。

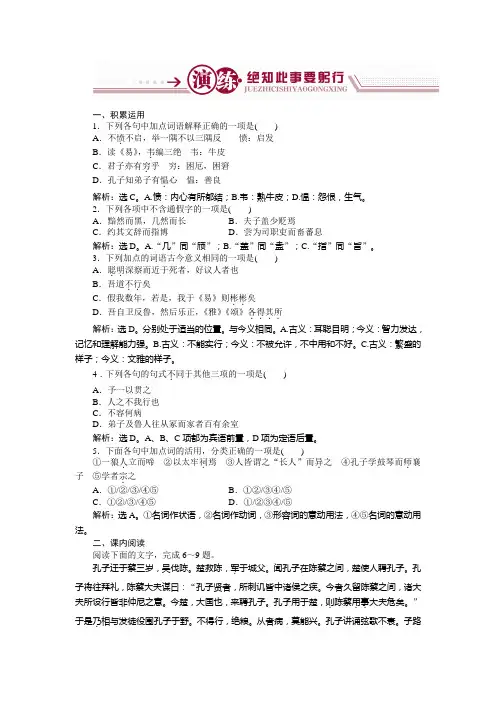

一、积累运用1.下列各句中加点词语解释正确的一项是()A.不愤.不启,举一隅不以三隅反愤:启发B.读《易》,韦.编三绝韦:牛皮C.君子亦有穷.乎穷:困厄,困窘D.孔子知弟子有愠.心愠:善良解析:选C。

A.愤:内心有所郁结;B.韦:熟牛皮;D.愠:怨恨,生气。

2.下列各项中不含通假字的一项是()A.黯然而黑,几然而长B.夫子盖少贬焉C.约其文辞而指博D.尝为司职吏而畜蕃息解析:选D。

A.“几”同“颀”;B.“盖”同“盍”;C.“指”同“旨”。

3.下列加点的词语古今意义相同的一项是()A.聪明..深察而近于死者,好议人者也B.吾道不行..矣C.假我数年,若是,我于《易》则彬彬..矣D.吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所....解析:选D。

分别处于适当的位置。

与今义相同。

A.古义:耳聪目明;今义:智力发达,记忆和理解能力强。

B.古义:不能实行;今义:不被允许,不中用和不好。

C.古义:繁盛的样子;今义:文雅的样子。

4.下列各句的句式不.同于其他三项的一项是()A.予一以贯之B.人之不我行也C.不容何病D.弟子及鲁人往从冢而家者百有余室解析:选D。

A、B、C项都为宾语前置,D项为定语后置。

5.下面各句中加点词的活用,分类正确的一项是()①一狼人.立而啼②以太牢祠.焉③人皆谓之“长人”而异.之④孔子学鼓琴而师.襄子⑤学者宗.之A.①/②/③/④⑤B.①②/③④/⑤C.①②/③/④⑤D.①/②③④/⑤解析:选A。

①名词作状语,②名词作动词,③形容词的意动用法,④⑤名词的意动用法。

二、课内阅读阅读下面的文字,完成6~9题。

孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。

楚救陈,军.于城父。

闻孔子在陈蔡之间,楚使人聘孔子。

孔子将往拜礼,陈蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾。

今者久留陈蔡之间,诸大夫所设行皆非仲尼之意。

今楚,大国也,来聘孔子。

孔子用于楚,则.陈蔡用事..大夫危矣。

”于是乃.相与发徒役围孔子于野。

不得行,绝粮。

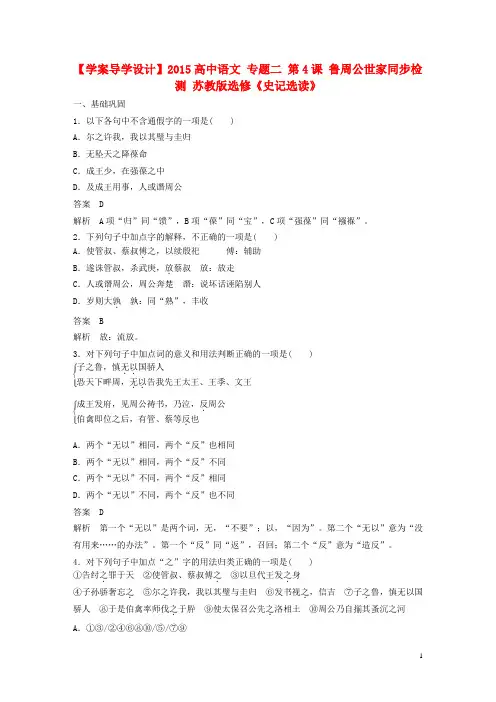

【学案导学设计】2015高中语文 专题二 第4课 鲁周公世家同步检测 苏教版选修《史记选读》一、基础巩固1.以下各句中不含通假字的一项是( )A .尔之许我,我以其璧与圭归B .无坠天之降葆命C .成王少,在强葆之中D .及成王用事,人或谮周公答案 D解析 A 项“归”同“馈”,B 项“葆”同“宝”,C 项“强葆”同“襁褓”。

2.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是( )A .使管叔、蔡叔傅.之,以续殷祀 傅:辅助 B .遂诛管叔,杀武庚,放.蔡叔 放:放走 C .人或谮.周公,周公奔楚 谮:说坏话诬陷别人 D .岁则大孰.孰:同“熟”,丰收 答案 B解析 放:流放。

3.对下列句子中加点词的意义和用法判断正确的一项是( )⎩⎪⎨⎪⎧ 子之鲁,慎无以..国骄人恐天下畔周,无以..告我先王太王、王季、文王 ⎩⎪⎨⎪⎧ 成王发府,见周公祷书,乃泣,反.周公伯禽即位之后,有管、蔡等反.也A .两个“无以”相同,两个“反”也相同B .两个“无以”相同,两个“反”不同C .两个“无以”不同,两个“反”相同D .两个“无以”不同,两个“反”也不同答案 D解析 第一个“无以”是两个词,无,“不要”;以,“因为”。

第二个“无以”意为“没有用来……的办法”。

第一个“反”同“返”,召回;第二个“反”意为“造反”。

4.对下列句子中加点“之”字的用法归类正确的一项是( )①告纣之.罪于天 ②使管叔、蔡叔傅之. ③以旦代王发之.身 ④子孙骄奢忘之. ⑤尔之.许我,我以其璧与圭归 ⑥发书视之.,信吉 ⑦子之.鲁,慎无以国骄人 ⑧于是伯禽率师伐之.于肸 ⑨使太保召公先之.洛相土 ⑩周公乃自揃其蚤沉之河 A .①③/②④⑥⑧⑩/⑤/⑦⑨B.①③⑨/②④⑥⑧/⑤/⑦⑩C.①③⑦⑨/②④⑥⑧/⑤/⑩D.①③⑦/②④⑥/⑤⑧/⑨⑩答案 A解析本题考查对文言虚词“之”字用法的辨析。

①③句中“之”是结构助词“的”;②④⑥⑧⑩句中的“之”作代词用,并且都是作它前面的谓语动词的宾语;⑤句中的“之”用在主谓之间,取消句子独立性;⑦⑨句中的“之”是动词,“到”的意思。

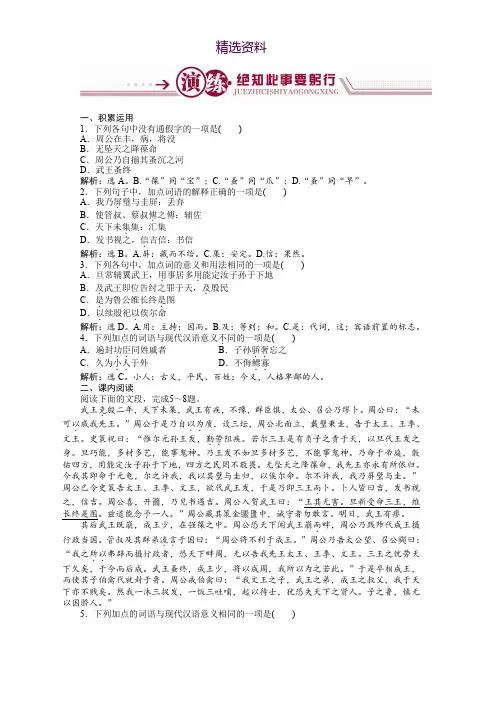

一、积累运用1.下列各句中没有通假字的一项是( )A.周公在丰,病,将没B.无坠天之降葆命C.周公乃自揃其蚤沉之河D.武王蚤终解析:选A。

B.“葆”同“宝”;C.“蚤”同“爪”;D.“蚤”同“早”。

2.下列句子中,加点词语的解释正确的一项是( )A.我乃屏.璧与圭屏:丢弃B.使管叔、蔡叔傅.之傅:辅佐C.天下未集.集:汇集D.发书视之,信.吉信:书信解析:选B。

A.屏:藏而不给。

C.集:安定。

D.信:果然。

3.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )A.旦常辅翼武王,用.事居多用.能定汝子孙于下地B.及.武王即位告纣之罪于天,及.殷民C.是.为鲁公维长终是.图D.以.续殷祀以.俟尔命解析:选D。

A.用:主持;因而。

B.及:等到;和。

C.是:代词,这;宾语前置的标志。

4.下列加点的词语与现代汉语意义不.同的一项是( )A.遍封功臣..忘之..同姓戚者B.子孙骄奢C.久为小人....于外D.不侮鳏寡解析:选C。

小人:古义,平民、百姓;今义,人格卑鄙的人。

二、课内阅读阅读下面的文段,完成5~8题。

武王克.殷二年,天下未集,武王有疾,不豫,群臣惧,太公、召公乃缪卜。

周公曰:“未可以.戚我先王。

”周公于是乃自以为..质,设三坛,周公北面立,戴璧秉圭,告于太王、王季、文王。

史策祝曰:“惟尔元孙王发,勤劳..阻疾。

若尔三王是有负子之责于天,以旦代王发之身。

旦巧能,多材多艺,能事鬼神。

乃王发不如旦多材多艺,不能事鬼神。

乃命于帝庭,敷佑四方,用能定汝子孙于下地,四方之民罔不敬畏。

无坠天之降葆命,我先王亦永有所依归。

今我其即命于元龟,尔之许我,我以其璧与圭归,以俟尔命。

尔不许我,我乃屏璧与圭。

”周公已令史策告太王、王季、文王,欲代武王发,于是乃即三王而.卜。

卜人皆曰吉,发书视之,信吉。

周公喜,开籥,乃见书遇吉。

周公入贺武王曰:“王其无害。

旦新受命三王,维长终是图。

兹道能念予一人。

”周公藏其策金縢匮中,诫守者勿敢言。

高中语文选修《《史记》选读》鲁周公世家专项测试同步训练2020.031,阅读下面一首唐诗,回答问题。

谢亭送别许浑劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日落酒醒人已远,满天风雨下西楼。

(注:劳歌,送别歌的代称。

)(1)作者在诗中抒发了怎样的情感?(2)有人认为第二句“红叶青山”的色调与全诗的情感基调不和谐,你如何看待这个问题?2,阅读下面文言文,完成:豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名,去而事智伯,智伯甚尊宠之。

及智伯伐赵襄子,赵襄子与韩、魏合谋灭智伯,灭智伯之后而三分其地。

赵襄子最怨智伯,漆其头以为饮器。

豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为说己者容。

今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。

”乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。

襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。

襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。

且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。

”卒释去之。

居顷之,豫让又漆身为疠,吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市。

其妻不识也。

行见其友,其友识之,曰:“汝非豫让邪?”曰:“我是也。

”其友为泣曰:“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。

近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎!”豫让曰:“既已委质臣事人,而求杀之,是怀二心以事其君也。

且吾所为者极难耳!然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。

”既去,顷之,襄子当出,豫让伏于所当过之桥下。

襄子至桥,马惊,襄子曰:“此必是豫让也。

”使人问之,果豫让也。

于是襄子乃数豫让曰:“子不尝事范、中行氏乎?智伯尽灭之,而子不为报仇,而反委质臣于智伯。

智伯亦已死矣,而子独何以为之报仇之深也?”豫让曰:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆众人遇我,我故众人报之。

至于智伯,国士遇我,我故国士报之。

”襄子喟然叹息而泣曰:“嗟乎豫子!子之为智伯,名既成矣,而寡人赦子,亦已足矣。

第4课鲁周公世家本文记载了西周时的诸侯国鲁国历经34代国君,历时千余年的历史兴亡过程。

课文节选部分主要记述了西周开国重臣、鲁国开国之君、在中华民族发展史上作出重要贡献的周公旦的生平事迹,重点突出了他幼时的笃仁纯孝,辅佐武王时牺牲个人的义无反顾,辅佐成王时代理国政的忍辱负重,平定叛乱时的坚定果断,为国家利益辛劳毕生、鞠躬尽瘁。

然而,节选部分文字艰涩,篇幅较长,给同学们阅读带来困难。

那么,如何克服困难,争取学有所得呢?1.采取先看译文,后看原文或者边读原文边看译文的办法,整体把握内容,重点把握他作为一个辅臣如何执政,做了哪些事。

2.有所取舍。

全文共15段,对于叙事性强、文字平易的章节边疏通文字边概括大意,慢慢理解;对于较难的第9段、14段、15段可略读,甚至可以不读。

一、背景资料鲁,始建国于公元前11世纪,是周朝诸侯国之一,其辖地在今山东省西南部,都城在曲阜。

鲁国的第一代国君是周公旦的儿子伯禽。

到第33位国君顷公二十四年,即公元前256年,为楚所灭。

周公,名姬旦,亦称叔旦,周文王之子,周武王之弟,以其曾祖太王所居周地为采邑,后世尊为周公;他辅佐武王灭商,建西周王朝,“制礼作乐”,有功而受封于曲阜,虽然他未到封地而留佐武王,但其封国在鲁,又称鲁周公。

周公帮助周武王开创了周王朝八百年的基业,从而也把我国的第一个文明社会形式推向了巅峰,为我国民族融合、政治统一作出了巨大贡献。

同时,他所制定的“礼乐行政”,对我国民族文化传统的形式,也具有开山的意义,至今在中华民族文化理念之中,仍涓涓流淌着西周时代那种重伦理、轻逸乐、好俭朴、乐献身的君子风度和集体精神。

二、文体知识世家《史记》中的“世家”实际上是为诸侯作的传记。

诸侯开国承家,子孙世袭,所以把为他们作的传记叫做“世家”。

从西周开始,发展到春秋、战国,各诸侯国先后称霸称雄,盛极一时,用“世家”体裁记述这一情况,是非常妥当的。

司马迁把孔子和陈涉也列入“世家”,算是一种例外。

鲁周公世家一、基础巩固1.选出下列加点字注音全对的一项( )A .笃.仁(dū) 斧钺.(yuè) 管籥.(yuè) 缪.卜(miù) B.金縢.(téng ) 谮.言(zān ) 有瘳.(liào ) 践阼.(zuò)C.馈.禾(kuì) 昃.时(zè) 淫佚.(yì) 刍茭..(chú jiāo ) D.寇攘.(rǎng ) 糗.粮(xiǔ) 肸.誓(xī) 鸱鸮..(chī xiāo )解析:A 项,“笃”应读“dǔ”,“缪”应读“mù”;B 项,“谮”应读“zèn”,“瘳”应读“chōu”;D 项,“糗”应读“qiǔ”,“肸”应读“bì”。

答案:C2.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )A .武王有疾,不豫. 豫:安适,快乐 B.奸.神命者乃旦也 奸:干犯,冒犯C.明日,武王有瘳.瘳:疾病 D.尔之许我,我以其璧与圭归. 归:同“馈”,奉送解析:C 项,“瘳”应解释为“病痊愈”。

答案:C3.对下列句子中加点词的意义和用法判断正确的一项是( )①子之鲁,慎无以..国骄人 ②恐天下畔周,无以..告我先王太王、王季、文王 ③成王发府,见周公祷书,乃泣,反.周公 ④伯禽即位之后,有管、蔡等反.也 A .两个“无以”相同,两个“反”也相同。

B.两个“无以”相同,两个“反”不同。

C.两个“无以”不同,两个“反”相同。

D.两个“无以”不同,两个“反”也不同。

解析:①无以:不要因为;②无以:没有什么办法;③反:同“返”,召回;④反:反叛。

答案:D4.下列加点词的用法与例句相同的一项是( )例句:诸侯咸服宗.周 A .宁.淮夷东土,二年而毕定 B.兴师东.伐,作《大诰》 C.以明予小子不敢臣.周公也 D.王出郊,天乃雨.,反风,禾尽起解析:例句与C项均为名词的意动用法,A项为形容词的使动用法,B项为名词作状语,D 项为名词作动词。

2.4《鲁周公世家》课内检测试题一、找出下列句子中的通假字:(1)太公、召公乃缪卜缪,通“穆”(2)无坠天之降葆命葆,通“宝”(3)我以其璧与圭归归,同“馈”(4)周公藏其策金縢匮中匮,同“柜”(5)成王少,在强葆之中强葆:同“襁褓”(6)周公恐天下闻武王崩而畔畔:通“叛”(7)我之所以弗辟而摄行政者辟通“避”(8)武王蚤终,成王少蚤通“早”(9)异母同颖母同“亩”(10)奸神命者乃旦也奸同“干”(11)反周公反同“返”(12)揃其蚤蚤同“爪”(13)南面倍依以朝诸侯依:通“扆”(yǐ,椅)(14)故中宗飨国七十五年飨:通“享”,享有。

(15)作《立政》,以便百姓百姓说说同“悦”。

(16)诞淫厥佚佚同“逸”(17)岁则大孰孰:同“熟”,丰收二、解释下列虚词:以继殷祀介词:来以夹武王,衅社介词:来尔之许我,我以其璧与圭归介词:拿,把王其无害,旦新受命三王其:加强语气必葬我成周,以明吾不敢离成王介词:来成王执书以泣(连词,同“而”,表承接)自今后其无缪卜乎(其:加强语气。

)鲁后世其北面事齐矣(其:语气副词,表示推测)三、找到词类的活用并解释:子之鲁,慎无以国骄人。

骄:向........炫耀形活用作动卜居焉,曰吉,遂国之国:建都名词意动以明予小子不敢臣周公也臣:以.......为臣名词意动鲁后世其北面事齐矣北面:面向北名活用动四、判断下列句式:旦新受命三王,维长终是图(维……是图:宾语前置,强调句式,意思是图长终)告纣之罪于天介宾后置句于天告之罪必葬我成周,以明吾不敢离成王。

(省略句, 必葬我(于)成周)禾尽偃,大木尽拔被动句“拔”,被拔五、选择:(1)下列句子中加点的词与“以明予小子不敢臣周公也”中的“臣”用法相同的一项(A)A.其三月,周公往营成周洛邑,卜居焉,曰吉,遂国之。

以.....为国都B.未可以戚我先王使动用法让.......感动C.君为我呼入,吾得兄事之名词作状语像对待兄长一样D.夫君不君则犯,臣不臣则诛名词作动词像大臣(2)下列句中加点虚词的意义和用法判断正确的一项是(B)(2)自文王时,旦为子孝,笃仁,异于群子。

鲁周公世家放言(其三)白居易赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死,一生真伪复谁知?【内容赏析】这是一首具有深刻意义的哲理诗。

诗中借用比喻和历史故事,说明了辨别人才好坏的方法。

特别是三、四两句,作者举出了两个例子,说明辨别事物真伪,评述历史人物功过,往往需要经过一段较长时间的实践考验,才能判断出是非,得出可靠的结论来。

后四句诗,过去常为一些小说引用。

例如《三国演义》第五十六回,写曹操大宴铜雀台,对诸文士谈到自己的生平志愿之后,作者就引用了这四句诗。

[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音谮.(zèn)大钺.(yuè)箕.子(jī)笃.仁(dǔ) 商纣.(zhòu) 践阼.(zuò)开籥.(yuè) 有瘳.(chōu) 吐哺.(bǔ)逋.逃(bū) 糗.粮(qiǔ) 召公奭.(shì)昃.不暇食(zè) 敷.佑四方(fū) 鸱鸮..(chī)(xiāo) 刍茭..(chú)(jiāo) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)太公、召公乃缪卜(“缪”同“穆”,虔诚)(2)旦巧能,多材多艺(“材”同“才”,才能)(3)无坠天之降葆命(“葆”同“宝”,宝贵的)(4)我以其璧与圭归(“归”同“馈”,奉送)(5)周公藏其策金縢匮中(“匮”同“柜”)(6)成王少,在强葆之中(“强葆”同“襁褓”)(7)周公恐天下闻武王崩而畔(“畔”同“叛”,背叛)(8)我之所以弗辟而摄行政者(“辟”同“避”,逃避、躲避)(9)武王蚤终,成王少(“蚤”同“早”)(10)南面倍依以朝诸侯(“依”同“扆”,户牖之间的屏风)(11)周公乃自其蚤沉之河(“蚤”同“爪”,指甲)(12)乃泣,反周公(“反”同“返”,召回)(13)故中宗飨国七十五年(“飨”同“享”,享有)(14)诞淫厥佚(“佚”同“逸”,安乐)(15)百姓说(“说”同“悦”,愉快、高兴)(16)周公在丰,病,将没(“没”同“殁”,死)(17)岁则大孰(“孰”同“熟”,丰收)第3步一词多义——看我七十二变(1)训⎩⎪⎨⎪⎧ 王亦未敢训.周公(责备)不足为训.(规范,准则)夫上古之世,人惟朴略,言语难晓,训.释方通(解释)素不闻诗书之训.(动词,教导、教诲)训.卒利兵(动词,训练)(2)归⎩⎪⎨⎪⎧ 我以其璧与圭归.(同“馈”,奉送)我先王亦永有所依归.(动词,归依)周公归.,恐成王壮(动词,归来)民必归.之(动词,归附)吾妻来归.(动词,女子出嫁)臣请完璧归.赵(动词,归还)(3)傅⎩⎨⎧使管叔、蔡叔傅.之(辅助)命诸侯百姓兴人徒以傅.土(同“敷”,分)故令贾生傅.之(教导,辅佐)皮之不存,毛将焉傅.(同“附”)(4)相⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 使太保召公先之洛相.土(动词,勘察)于是卒相.成王(动词,辅佐)儿已薄禄相.,幸复得此妇(名词,面相)王侯将相.宁有种乎(名词,辅佐君主主管政务的最高官吏)若望仆不相.师(代词,指代对方)两岸青山相.对出,孤帆一片日边来(副词,互相)(5)于⎩⎪⎨⎪⎧ 异于.群子(介词,跟,和)告纣之罪于.天(介词,向)周公乃还政于.成王(介词,给)青,取之于蓝而青于.蓝(介词,比)于.其身也,则耻师焉(介词,对于)不能容于.远近(介词,被)第4步词类活用——词性变异含义迥 (1)王朝步.自周,至丰(名词用作动词)步行 (2)遂国.之(名词用作动词)建都 (3)周之官政未次序..(名词用作动词)安排得当(4)王出郊,天乃雨.(名词作动词)下雨(5)东.伐至盟津(名词用作状语)向东(6)北面..就臣位(名词作状语)面向北(7)于是成王乃命鲁得郊.祭文王(名词作状语)在郊外(8)以明予小子不敢臣.周公也(名词的意动用法)以……为臣(9)诸侯咸服宗.周(名词的意动用法)以……为宗主(10)不义..惟王(名词的意动用法)以……为不义(11)乃泣,反.周公(动词的使动用法)同“返”,使……回,召回(12)子孙骄奢忘之,以亡.其家(动词的使动用法)使……灭亡(13)南面倍依以朝.诸侯(动词的使动用法)使……朝见(14)用能定.汝子孙于下地(动词的使动用法)使……安定(15)至于小大..无怨(形容词用作名词)小民、大臣(16)夫政不简不易,民不有近.(形容词用作动词)亲近(17)以明.吾不敢离成王(形容词用作动词)表明(18)宁.淮夷东土(形容词的使动用法)使……安定,平定(19)三王之忧劳..天下久矣(形容词的为动用法)为……忧愁,劳苦(20)昔周公勤劳..王家(形容词的为动用法)为……辛勤,劳苦第5步古今异义——词语的昨天和今天(1)用事..居多古义:主持朝廷政事。

一、积累运用1.下列各句中没有通假字的一项是()A.周公在丰,病,将没B.无坠天之降葆命C.周公乃自揃其蚤沉之河D.武王蚤终解析:选A。

B.“葆”同“宝”;C.“蚤”同“爪”;D.“蚤”同“早”。

2.下列句子中,加点词语的解释正确的一项是()A.我乃屏.璧与圭屏:丢弃B.使管叔、蔡叔傅.之傅:辅佐C.天下未集.集:汇集D.发书视之,信.吉信:书信解析:选B。

A.屏:藏而不给。

C.集:安定。

D.信:果然。

3.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是()A.旦常辅翼武王,用.事居多用.能定汝子孙于下地B.及.武王即位告纣之罪于天,及.殷民C.是.为鲁公维长终是.图D.以.续殷祀以.俟尔命解析:选D。

A.用:主持;因而。

B.及:等到;和。

C.是:代词,这;宾语前置的标志。

4.下列加点的词语与现代汉语意义不.同的一项是()A.遍封功臣..同姓戚者B.子孙骄奢..忘之C.久为小人....于外D.不侮鳏寡解析:选C。

小人:古义,平民、百姓;今义,人格卑鄙的人。

二、课内阅读阅读下面的文段,完成5~8题。

武王克.殷二年,天下未集,武王有疾,不豫,群臣惧,太公、召公乃缪卜。

周公曰:“未可以.戚我先王。

”周公于是乃自以为..质,设三坛,周公北面立,戴璧秉圭,告于太王、王季、文王。

史策祝曰:“惟尔元孙王发,勤劳..阻疾。

若尔三王是有负子之责于天,以旦代王发之身。

旦巧能,多材多艺,能事鬼神。

乃王发不如旦多材多艺,不能事鬼神。

乃命于帝庭,敷佑四方,用能定汝子孙于下地,四方之民罔不敬畏。

无坠天之降葆命,我先王亦永有所依归。

今我其即命于元龟,尔之许我,我以其璧与圭归,以俟尔命。

尔不许我,我乃屏璧与圭。

”周公已令史策告太王、王季、文王,欲代武王发,于是乃即三王而.卜。

卜人皆曰吉,发书视之,信吉。

周公喜,开籥,乃见书遇吉。

周公入贺武王曰:“王其无害。

旦新受命三王,维长终是图。

兹道能念予一人。

”周公藏其策金縢匮中,诫守者勿敢言。

明日,武王有瘳。

其后武王既崩,成王少,在强葆之中。

周公恐天下闻武王崩而.畔,周公乃践阼代成王摄行政当国。

管叔及其群弟流言..于国曰:“周公将不利于.成王。

”周公乃告太公望、召公奭曰:“我之所以..弗辟而摄行政者,恐天下畔周,无以告我先王太王、王季、文王。

三王之忧劳天下久矣,于今而后成。

武王蚤终,成王少,将以成周,我所以为之若此。

”于是卒相成王,而使其子伯禽代就封于鲁。

周公戒伯禽曰:“我文王之子,武王之弟,成王之叔父,我于天下亦不贱矣。

然我一沐三捉发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。

子之鲁,慎无以国骄人。

”5.下列加点的词语与现代汉语意义相同的一项是( )A .周公于是乃自以为..质 B .惟尔元孙王发,勤劳..阻疾 C .管叔及其群弟流言..于国曰 D .我之所以..弗辟而摄行政者 解析:选B 。

A.以为:古义,把……作为;今义,认为。

C.流言:古义,散布谣言;今义,谣言。

D.所以:古义,……的原因;今义,表因果关系的连词。

6.下列句子中,加点词语的意义和用法相同的一项是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧武王克.殷二年战无不胜,攻无不克. B.⎩⎪⎨⎪⎧ 未可以.戚我先王孙膑以.此名扬天下 C.⎩⎪⎨⎪⎧ 于是乃即三王而.卜周公恐天下闻武王崩而.畔 D.⎩⎪⎨⎪⎧周公将不利于.成王葬周公于.毕 解析:选A 。

A.动词,攻克。

B.连词,表承接;连词,表因果。

C.介词,因为;动词,主持。

D.介词,对;介词,在。

7.下列理解不.符合文意的一项是( ) A .周公不避嫌疑,摄行朝政,显示出了他胸怀坦荡、光明磊落的性格。

B .管叔及其群弟看出了周公想争权的真实想法,同时也为了他们自身利益,才散布流言,诬陷周公。

C .在流言面前,周公在召公和太公面前的极富个性化的表白表现了他的忠肝义胆和为了国家大业忍辱负重的精神。

D .“一沐三捉发,一饭三吐哺”,不仅是对伯禽的殷切期望,更体现出周公求贤若渴的精神及为人做事的标准。

解析:选B 。

“周公想争权的真实想法”不合文意,周公执政是他为国分忧高尚品格的表现,而非“想争权”。

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)王其无害。

旦新受命三王,维长终是图。

译文:________________________________________________________________________(2)我之所以弗辟而摄行政者,恐天下畔周。

译文:________________________________________________________________________答案:(1)您不会有灾祸的,我刚接受三位先王之命,让您只须考虑周室天下的长远之计,别无他虑。

(2)我之所以不避嫌疑代理国政,是怕天下人背叛周室。

三、类文阅读(2013·高考天津卷)阅读下面的文言文,完成9~13题。

姚敬恒先生事略全祖望《李二曲集》中别辑前代讲学诸君,有出于农工商贾之中者,共为一卷,以.勉学者。

以予近所闻,近日应潜斋高弟有曰凌嘉印、沈文则、姚敬恒,皆拔起孤露①之中,能成儒者。

凌、沈之名尤重,见于沈端恪公所为传,而敬恒躬行,与相鼎足,顾未有知之者。

敬恒,讳宏任,别字思诚,杭之钱塘人也。

姚氏,故杭之右姓。

敬恒少孤,其母贤妇也。

敬恒不应科举,隐于市廛②,稍营十一之息以养家。

其母一日见敬恒贸丝,银色下劣,愠甚,曰:“汝亦为.此恶行乎?吾无望矣。

”敬恒皇恐,长跪谢.,愿得改行。

乃.受业于应先生潜斋,每日朗诵《大学》一过,潜斋雅爱之。

一言一行,服膺师说,泊然自晦,凡事必归于厚。

沈甸华之卒也,潜斋不食二日,敬恒问曰:“朋友之丧而若此,无乃过欤?”潜斋喟然叹曰:“为其无以为丧也。

”敬恒曰:“请为先生任之。

”殡葬皆出其手。

潜斋不肯轻受人物,惟于敬恒之馈不辞,曰:“吾知其非不义中来也。

”然敬恒不敢多有所将,每时 ③其乏而致之,终其身无倦。

潜斋之殁,敬恒执丧如古师弟子之礼。

姚江黄先生晦木于人鲜可其意者,独见敬恒而许之,曰:“是独行传中人物也。

”尝游于闽,闽督姚公盛延之,访.以海上事④。

敬恒对曰:“游魂⑤不日底定矣。

但闽中民力已竭,公当何以培之?”闽督肃然颔.之。

然敬恒以学道故,所营十一之息无甚增益而.勤施,渐不可支,遂以此落.其家。

晚年以非罪陷缧绁。

宪使阅囚入狱,敬恒方朗诵《大学》,宪使异之,入其室,见其案上皆程、张之书也,呼与坐而语之,大惊,即日释之。

然敬恒卒以贫死。

其平生但事躬行,不著书,故鲜知者。

予既附志于《潜斋墓表》中,复摭拾其事以传之,以配凌、沈二君,且以待后世有二曲其人者。

惜访其母姓,竟不可得。

(选自《全祖望集汇校集注》)【注】 ①孤露:父亡无所荫庇。

②市廛(chán):店铺集中的地方。

③时:通“伺”。

④海上事:清政府平定台湾之事。

⑤游魂:指当时据守台湾的郑氏政权。

9.下列句子中加点词的解释,不.正确的一项是( ) A .敬恒皇恐,长跪谢.谢:感谢 B .访.以海上事 访:询问 C .闽督肃然颔.之 颔:点头同意 D .遂以此落.其家 落:使……衰败 解析:选A 。

本题考查文言实词。

A.谢:道歉。

10.下列句子中加点词的意义和用法,相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧有出于农工商贾之中者,共为一卷,以.勉学者余于仆碑,又以.悲夫古书之不存 B.⎩⎪⎨⎪⎧汝亦为.此恶行乎旦日飨士卒,为.击破沛公军C.⎩⎪⎨⎪⎧ 乃.受业于应先生潜斋于是赵王乃.斋戒五日 D.⎩⎪⎨⎪⎧所营十一之息无甚增益而.勤施烟光凝而.暮山紫 解析:选C 。

本题考查“以、为、乃、而”四个虚词的意义和用法。

A.第一个“以”是连词,表目的;第二个“以”是介词,因为,表原因。

B.第一个“为”是动词,做出;第二个“为”是介词,替。

C.两个“乃”都是连词,于是、就,表承接。

D.第一个“而”是连词,表转折;第二个“而”是连词,表并列。

11.下列对本文主人公的解读,不.正确的一项是( ) A .姚敬恒品学兼优,只因他是商贾而非士大夫,以致名声未彰。

B .姚敬恒轻财重义,经常用他的经商所得接济他人。

C .姚敬恒识见高远,提醒闽督姚公应以培养民力为当务之急。

D .姚敬恒临难不惧,虽蒙冤入狱,仍诵读经典,泰然自若。

解析:选A 。

本题从文章的内容角度考查信息筛选。

A 项“只因他是商贾而非士大夫,以致名声未彰”错,根据最后一段中“其平生但事躬行,不著书,故鲜知者”可知他“名声未彰”不是因为“是商贾而非士大夫”。

12.下列对本文的理解与分析,不.正确的一项是( ) A .应潜斋安贫乐道,在生活拮据时也不轻易接受他人的馈赠。

B .李二曲肯定那些出身商贾却能恪守儒家规范的人,全祖望对此深表赞同。

C .作者借助黄晦木的评价来强化对姚敬恒人格与节操的肯定。

D .本文主要以传神的语言描写来刻画人物形象,这与《烛之武退秦师》的写法相同。

解析:选D 。

本文主要选取人物的几个生活片段来表现人物的性格,并不是主要采用传神的语言描写。

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)而敬恒躬行,与相鼎足,顾未有知之者。

译文:________________________________________________________________________(2)其母一日见敬恒贸丝,银色下劣,愠甚。

译文:________________________________________________________________________(3)朋友之丧而若此,无乃过欤?译文:________________________________________________________________________解析:本题涉及一词多义、同义词连用、省略句。

(1)躬行:亲身践行。

鼎足:三者并列。

顾:只是,不过。

(2)贸:买卖。

下劣:成色不好。

愠甚:很生气。

(3)丧:动词,去世。

无乃:恐怕。

答案:(1)而姚敬恒亲身践行,和他们(凌、沈二人)并列,不过没有了解他的人。

(2)他(姚敬恒)的母亲有一天看见姚敬恒做蚕丝买卖,(使用的)银子的成色不好,很生气。

(3)朋友去世(你)竟然(悲伤)成这样,恐怕有些过分吧?参考译文:《李二曲集》中另外编辑了前代讲学的很多人,有的出身于农工商贾,一共写成一卷,来劝勉学习的人。

根据我最近所听到的,近来应潜斋的高徒有叫凌嘉印、沈文则、姚敬恒的,都是从父亲离世、无所荫庇,能成为儒家风范的人中选拔出来的。

凌、沈二人的名声更响,在沈端恪所写的传记中能见到,而姚敬恒亲身践行,和他们(凌、沈二人)并列,不过没有了解他的人。

敬恒,名宏任,别字思诚,是杭州钱塘县人。

姚氏,是杭州以前的大姓。

敬恒早年失去父亲,他的母亲是一个贤惠的妇人。

敬恒不参加科举考试,隐没在集市店铺之中,渐渐地靠经营收取十分之一利息的职业来养家糊口。