席慕蓉《长城谣》

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:19

席慕容《长城谣》优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《长城谣》;(2)理解《长城谣》的内容,把握诗歌的主题思想和情感;(3)分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗歌的意境;(2)学会欣赏诗歌,提高自己的审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受长城的历史和文化底蕴,培养民族自豪感;(2)学会关爱自然,保护文化遗产的意识。

二、教学重点1. 诗歌的字词认读和理解;2. 诗歌主题思想的把握;3. 诗歌艺术特色的分析。

三、教学难点1. 诗歌中修辞手法的理解;2. 诗歌意境的感悟。

四、教学准备1. 教师准备PPT,包括诗歌内容、作者简介、相关图片等;2. 学生准备课本、笔记本、文具等。

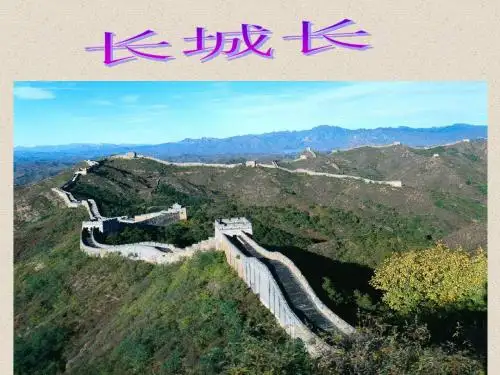

五、教学过程1. 导入新课(1)展示长城的图片,引导学生关注长城的历史和文化;(2)简介席慕容及其作品《长城谣》。

2. 自主学习(1)学生自读诗歌,理解大意,体会诗歌的韵律和节奏;(2)学生分享学习心得,讨论诗歌的主题思想。

3. 合作探讨(1)分组讨论诗歌中的修辞手法,如比喻、拟人等;4. 诗歌欣赏(1)学生朗读诗歌,感受诗歌的意境;(2)教师引导学生欣赏诗歌的语言美、形象美和情感美。

5. 拓展延伸(1)学生分享自己了解到的长城故事或传说;(2)讨论如何保护文化遗产,关爱自然。

6. 小结作业(2)布置作业:背诵《长城谣》,写一篇关于长城的作文。

六、教学反思七、评价建议1. 学生朗读《长城谣》的流利程度、语音语调准确性;2. 学生对诗歌内容的理解程度,包括主题思想、情感表达等;3. 学生对诗歌中修辞手法的识别和分析能力;4. 学生作文中关于长城的描写和表达,以及对文化遗产保护的认识。

八、课程延伸活动1. 组织一次以“长城”为主题的诗歌朗诵会,让学生们展示自己的才华;2. 开展“我心中的长城”绘画比赛,鼓励学生用画笔表达自己对长城的理解和情感;3. 邀请历史老师进行一次关于长城历史文化的讲座,加深学生对长城的认识。

席慕容《长城谣》优秀教案一、教学目标1.1 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《长城谣》;(2)理解诗歌的背景,体会诗人的情感;(3)分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

1.2 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌;(2)学会欣赏诗歌,提高审美情趣;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

1.3 情感态度与价值观:(1)感受长城的历史和文化底蕴,增强民族自豪感;(2)理解爱国情怀,培养热爱祖国的情感;(3)学会尊重和传承优秀的文化遗产。

二、教学内容2.1 教学文本:席慕容《长城谣》2.2 教学重点:(1)诗歌的字词理解;(2)诗歌的情感内涵;(3)诗歌的艺术特色。

2.3 教学难点:(1)诗歌中的象征手法;(2)诗歌的韵律和节奏;(3)诗歌的深层意义。

三、教学过程3.1 导入新课(1)展示长城的图片,引导学生关注长城的历史和文化;(2)简介席慕容的生平和创作背景;(3)提问:你们对长城有什么印象?请大家分享。

3.2 自主学习(1)让学生自主朗读诗歌,感受诗歌的韵律和节奏;(2)让学生结合诗歌内容,思考问题:诗歌中长城的象征意义是什么?诗人的情感是什么?3.3 合作探讨(1)分组讨论,分享各自的学习心得和感悟;(2)选取代表进行汇报,总结讨论成果;(3)教师点评并总结。

3.4 诗歌解析(1)分析诗歌的结构和内容,解读诗歌的象征手法;(2)探讨诗歌的深层意义,理解诗人的爱国情怀;(3)引导学生体会诗歌的美学价值。

3.5 应用拓展(1)让学生发挥想象,以长城为题材,创作一首诗歌;(2)选取优秀作品进行展示和评价;(3)鼓励学生积极参与文学创作。

四、教学评价4.1 过程性评价(1)关注学生在课堂上的参与程度和表现;(2)观察学生在自主学习和合作探讨中的表现;(3)评价学生在诗歌解析和应用拓展中的创新能力。

4.2 终结性评价(1)评价学生对诗歌内容的理解和掌握程度;(2)评价学生对诗歌情感和美学价值的感悟;(3)评价学生在创作中的表现和成果。

席慕容《长城谣》阅读题答案篇一:席慕容阅读理解练习题及阅读答案贝壳席慕容在海边,我捡起一枚小小的贝壳.贝壳很小,却非常坚硬和精致.回旋的花纹中间有着色泽或深或浅的小点,如果仔细观察的话,在每个小点周围又有自成一圈的复杂图样.怪不得古时候的人要用贝壳来做钱币,在我手心里躺着实在是一件艺术品,是舍不得拿去和别人交换的宝贝啊!在海边捡起这一枚贝壳的时候,里面曾经居住过的小小的柔软的肉体早已死去,在阳光,沙粒和海浪的淘洗之下,贝壳中生命所留下的痕迹已完全消失了.但是,为了这样一个短暂,微小的生命,为了这样一个脆弱,卑微的生命,上仓给它制作居所时却是多精致,多仔细,多么地一丝不苟啊!比起贝壳里的生命来,我在这世间能停留的时间和空间是不是更长和更多一点呢?是不是也应该用我的能力把我所能做到的事情做得更精致,更仔细,更加一丝不苟呢?请让我也能留下一些令人珍惜,令人惊叹的东西吧.在千年之后,也许会有人对我留下的痕迹反复观看,反复把玩,并且会忍不住轻轻地叹息:“这是一颗怎样固执又怎样简单的心啊!”席慕容阅读理解练习题:(1)古人“采用贝壳来做钱币”的原因是_________________________________________________。

(2)作者为什么说贝壳“实在是一件艺术品”,是“宝贝”?(3)文章第5段话的实际意思是——__________________________。

(4作者在最后一段说:“在千年之后,也许会有人对我留下的痕迹反复观看,反复把玩,并且会忍不住轻轻的叹息:‘这是一幅怎样固执又怎样简单的心啊!’”此处的“固执”“简单”是什么意思?席慕容阅读理解答案:1、贝壳很小,却非常坚硬和精致.回旋的花纹中间有着色泽或深或浅的小点,如果仔细观察的话,在每个小点周围又有自成一圈的复杂图样.2、贝壳非常坚硬、精致,回旋的花纹中间有着色泽3、作者希望自己给这个世界留下一些像贝壳这样的东西来,很小,甚至不起眼,但是是自己精致、仔细、一丝不苟地做的东西或事情。

席慕蓉诗歌《长城谣》原文及鉴赏《长城谣》是席慕蓉诗歌,出处是《七里香》.《长城谣》——席慕蓉尽管城上城下争战了一部历史尽管夺了焉支(1)又还了焉支多少个隘口(2)有多少次悲欢啊你永远是个无情的建筑蹲踞在荒莽的山巅冷眼看人间恩怨为什么唱你时总不能成声写你不能成篇而一提起你便有烈火焚起火中有你万里的躯体有你千年的面容有你的云你的树你的风敕勒川阴山下今宵月色应如水而黄河今夜仍然要从你身旁流过流进我不眠的梦中诗歌鉴赏:1、第二节,抒发诗人对长城的依恋和赞美之情。

诗人没有直接抒发自己的感情,而是非常含蓄地写出了古老的长城在自己心中的地位和对自己的影响。

“唱你时总不能成声”,“写你不能成篇”,“而一提起你便有烈火焚起”。

因为,长城已成为民族的象征,成为祖国的象征,成为中华民族不朽文化和民族精神的象征,诗人心系长城,心系故乡,视古老的长城为自己的根基和灵魂的寄托之所。

2、第三节,诗人借梦境表达自己对于故乡的思恋之情。

诗人梦到的是记忆与想象中的故乡——月色之下的敕勒川和阴山山脉。

通过这两句诗可以看出,故乡的山水草木在诗人心中有多么深刻而又久远的印象,而且作为中华民族象征的黄河,也时时在诗人的心中流淌。

诗人虽身居他乡,却心系故国。

诗人希望有梦,在梦里回故乡,但是好梦难成,因为浓浓的乡思乡愁让诗人难以成眠。

“不眠”一词刻画了一位游子深沉的思乡之情。

跃然纸上,令人动容。

3、长城在诗人心中,早已不仅仅是客观的物象和历史的见证者,更是民族苦难历史和丰富民族遗产的象征。

所以,才会让多情的诗人歌不成声、赋不成篇,却又挥之不去,成为一种情结。

作者简介:席慕蓉,女,著名诗人、散文家、画家。

祖籍内蒙古察哈尔盟明安旗,是蒙古族王族之后,外婆是王族公主,后随家定居台湾。

她于1981年出版第一本新诗集《七里香》,在台湾刮起一阵旋风,其销售成绩也十分惊人。

1982年,她出版了第1本散文集《成长的痕迹》,表现她另一种创作的形式,延续新诗温柔淡泊的风格。

席慕容《长城谣》优秀教案一、教学目标:1. 通过学习席慕容的《长城谣》,让学生感受诗歌的意境美,培养学生的文学素养。

2. 引导学生深入理解诗歌中的象征意义,感悟长城所蕴含的民族精神。

3. 学会欣赏诗歌,提高学生的朗读和表达能力。

4. 激发学生对祖国历史文化的热爱,增强民族自豪感。

二、教学重点:1. 理解诗歌的意境美,体会长城的象征意义。

2. 学会欣赏诗歌,提高朗读和表达能力。

三、教学难点:1. 诗歌中象征意义的理解。

2. 民族精神的感悟。

四、教学准备:1. 课文录音带或多媒体课件。

2. 相关长城的图片或资料。

3. 学生诗歌朗诵录音带。

五、教学过程:1. 导入新课:激发学生对长城的兴趣,引导学生思考长城在中华民族历史中的地位。

2. 初读诗歌:学生自读课文,感受诗歌的韵律美,理解诗歌的大意。

3. 分析诗歌:教师引导学生分析诗歌的意境美,讲解诗歌中的象征意义,感悟长城所蕴含的民族精神。

4. 讨论交流:学生分组讨论,分享对诗歌的理解和感悟,教师巡回指导。

5. 诗歌朗诵:学生选择喜欢的诗句进行朗诵,体会诗歌的情感。

7. 作业布置:学生回家后,写一篇关于《长城谣》的读后感。

8. 教学反思:教师在课后对自己的教学进行反思,了解学生的学习情况,为下一步教学做好准备。

六、教学内容与目标:1. 深入解读《长城谣》中的象征手法,分析长城在诗歌中的文化意义。

2. 通过小组合作,探讨长城在中华民族历史中的重要作用。

3. 学会通过诗歌表达个人对民族历史的认识和情感。

七、教学步骤:1. 回顾上一节课的内容,引导学生进一步思考长城的象征意义。

2. 分组讨论:每组选择一个历史时期的长城,探讨其在那个时期的文化意义和民族精神体现。

3. 小组汇报:各组向全班同学展示他们的研究成果。

4. 诗歌创作:鼓励学生尝试创作以长城为题材的诗歌,表达自己对民族历史的感悟。

八、教学内容与目标:1. 学会从历史和文化的角度欣赏席慕容的《长城谣》。

2. 通过实践活动,增强学生对长城保护的意识。

席慕容《长城谣》优秀教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:理解席慕容的《长城谣》的创作背景和文化内涵。

分析诗歌中的意象、修辞手法和韵律特点。

能够解读并欣赏诗歌的美感。

1.2 过程与方法:通过朗读、讨论和写作等方法,深入理解诗歌内容。

学会从不同角度分析诗歌,提升文学鉴赏能力。

培养学生的创新思维和表达能力。

1.3 情感态度与价值观:感受长城作为中国象征的历史和文化意义。

体会诗人对祖国的热爱和民族自豪感。

培养学生的爱国情怀和文化认同。

第二章:教学内容2.1 诗歌背景介绍:简述席慕容的生平和创作风格。

介绍《长城谣》的创作背景和历史情境。

2.2 诗歌文本解析:分析诗歌的结构、意象和修辞手法。

解读诗歌中的主题思想和情感表达。

2.3 诗歌艺术特色讨论:讨论席慕容诗歌的艺术特色和风格。

探讨《长城谣》中的文化内涵和民族情感。

第三章:教学步骤3.1 导入新课:以问题引导方式,激发学生对长城的兴趣和好奇心。

引导学生思考长城的象征意义和文化价值。

3.2 朗读诗歌:指导学生正确朗读《长城谣》。

强调朗读的节奏和韵律,感受诗歌的音乐美。

3.3 文本解析:分析诗歌中的关键词语和意象,理解诗人的情感表达。

引导学生从不同角度解读诗歌,展开联想和想象。

第四章:教学活动4.1 分组讨论:将学生分成小组,讨论诗歌中的意象和情感。

鼓励学生提出问题,分享自己的理解和感受。

4.2 写作练习:要求学生写一段关于自己对长城的联想和感受的文字。

引导学生运用诗歌中的意象和修辞手法,表达自己的情感。

第五章:教学评价5.1 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度和表现。

评价学生的朗读、讨论和写作等方面的能力。

5.2 作业评价:评价学生的写作练习,关注其对诗歌的理解和表达。

给予学生具体的反馈和建议,促进其不断提高。

教学资源:诗歌原文。

关于席慕容和长城的相关资料。

写作纸张和文具。

教学时间:计划用2-3课时完成本教案的教学内容。

第六章:教学拓展6.1 诗歌创作背景延伸:组织学生进行长城实地考察或观看相关纪录片,加深对长城历史的了解。

席慕容《长城谣》优秀教案一、教学目标1.1 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《长城谣》;(2)理解《长城谣》的基本内容,把握其主要意象和意境;(3)分析席慕容的写作技巧,了解其创作特色。

1.2 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解《长城谣》的内涵;(2)学会欣赏古典诗词,提升文学素养;(3)培养学生的创新意识和批判性思维。

1.3 情感态度与价值观:(1)感受长城的历史沧桑,培养爱国情怀;(2)理解民族文化交流的重要性,增强民族自豪感;(3)学会关爱自然,保护文化遗产。

二、教学重点与难点2.1 教学重点:(1)准确理解《长城谣》的内容和意境;(2)掌握席慕容的写作技巧,分析其创作特色;(3)培养学生的文学鉴赏能力和创新思维。

2.2 教学难点:(1)如何深入理解《长城谣》中的象征手法和意象;(2)如何把握席慕容的诗歌节奏和韵律;(3)如何将《长城谣》的精神内涵融入到日常生活中。

三、教学过程3.1 导入新课:(1)播放长城的视频资料,引导学生感受长城的雄伟壮观;(2)简要介绍席慕容的生平和创作背景;(3)提出问题,激发学生对《长城谣》的兴趣。

3.2 自主学习:(1)让学生自主朗读《长城谣》,感受其韵律美;(2)引导学生分析诗歌中的意象和象征手法;(3)让学生思考《长城谣》中所表达的主题和情感。

3.3 合作探讨:(1)分组讨论,分析席慕容的写作技巧;(2)分享讨论成果,进行全班交流;(3)教师点评,总结合作探讨的成果。

3.4 诗歌鉴赏:(1)让学生欣赏其他关于长城的诗歌,提升文学素养;(2)分析比较,引导学生发现不同诗歌的艺术特色;(3)总结评价,提高学生的诗歌鉴赏能力。

四、作业布置(1)背诵《长城谣》;(2)写一篇关于《长城谣》的读后感;(3)调查了解有关长城的历史和文化,下一节课分享。

五、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的实际情况进行总结,找出不足之处,为下一节课的教学做好准备。

席慕容《长城谣》优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《长城谣》;(2)理解诗歌的内容,把握诗歌的主题思想和情感;(3)分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌;(2)学会欣赏诗歌,提高自己的审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国、热爱长城的情感;(2)激发学生对民族文化的认同感,培养民族自豪感。

二、教学重点1. 诗歌的正确朗读和背诵;2. 理解诗歌的主题思想和情感;3. 分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

三、教学难点1. 诗歌中生僻字词的理解;2. 诗歌深层含义的把握;3. 诗歌艺术特色的鉴赏。

四、教学准备1. 教师准备诗歌的原文及其注释;2. 制作相关课件,展示长城的图片和视频资料;3. 准备与诗歌相关的背景资料,如席慕容的生平和创作风格等。

五、教学过程1. 导入新课(1)展示长城的图片和视频资料,引导学生关注长城;(2)简要介绍席慕容的生平和创作风格,激发学生对诗歌的兴趣。

2. 自主学习(1)让学生自主朗读诗歌,感受诗歌的韵律和节奏;(2)让学生结合注释,理解诗歌的内容,体会诗歌的情感。

3. 合作探讨(1)分组讨论,让学生分享对诗歌的理解和感悟;(2)教师引导学生深入探讨诗歌的主题思想和情感。

4. 诗歌解析(1)分析诗歌的结构,讲解诗歌的每一句、每一节;(2)引导学生欣赏诗歌的语言美、形象美和情感美。

5. 修辞手法分析(1)教师举例讲解诗歌中的修辞手法,如比喻、拟人等;(2)学生分组讨论,找出诗歌中的修辞手法并进行分析。

6. 艺术特色鉴赏(1)教师引导学生从韵律、节奏、意象等方面欣赏诗歌的艺术特色;(2)学生分享自己对诗歌艺术特色的感悟。

7. 情感教育(1)让学生结合自己的实际,谈谈对长城和民族文化的认识;(2)教师总结,强调热爱祖国、热爱民族文化的重要性。

8. 课堂小结(1)教师总结本节课的学习内容,强调重点和难点;(2)学生表示本节课的收获和感悟。

席慕容简介席慕蓉,女,著名诗人、散文家、画家。

祖籍内蒙古察哈尔盟明安旗,是蒙古族王族之后,外婆是王族公主,后随家定居台湾。

她于一九八一年出版第一本新诗集《七里香》,在台湾刮起一阵旋风,其销售成绩也十分惊人。

一九八二年,她出版了第一本散文集《成长的痕迹》,表现她另一种创作的形式,延续新诗温柔淡泊的风格。

席慕蓉的全名为穆伦,意即大江河,“慕蓉”是“穆伦”的谐译。

1943年公历10月15日生于重庆城郊金刚坡,祖籍内蒙古察哈尔盟明安旗,1943年迁至香港,幼年在香港度过,后随家飘落台湾,13岁时在日记中写诗,1956年入台北师范艺术科,1964年到比利时布鲁塞尔皇家艺术学院进修,入油画高级班。

1966年以第一名的成绩毕业于比利时布鲁塞尔皇家艺术学院。

1969年以萧瑞为笔名,在台湾《中央副刊》发表作品。

七月回台湾,任教新竹师专美术科。

其后数年间应邀参加多次省级及国际性之美展。

并以萧瑞、漠蓉、穆伦·席连勃等笔名投稿,作品多为散文。

1970年以穆伦为笔名,在《联合副刊》发表作品。

1977年10月在皇冠杂志上开设《诗的画,画的诗》专栏。

1981年,台湾大地出版社出版席慕蓉的第一本诗集《七里香》,还有著名的散文集《芊芊芳草》1989年九月前往父亲及先母的家乡,初见蒙古高原。

1987年一月诗集《时光九篇》由尔雅出版社出版。

1990年7月散文集《我的家乡在高原之上》由圆神出版社出版,同时亦出版编选之蒙古现代诗选《远处的星光》。

1997年散文集《生命的滋味》由上海文艺出版社出版。

[1]席慕蓉十四岁起致力于绘画,曾任台湾新竹师范学院教授多年,至今仍视之为主要职业。

作为专业画家,席慕蓉曾在国内外个展多次,曾获比利时皇家金牌奖、布鲁塞尔市政府金牌奖、欧洲美协两项铜牌奖、金鼎奖最佳作词及中兴文艺奖章新诗奖等。

写诗只是作为累了一天之后的休息。

她写诗,为的是“纪念一段远去的岁月,纪念那个只曾在我心中存在过的小小世界”。

一个“真”字熔铸于诗中而又个性鲜明。