生态系统的一般特征

- 格式:ppt

- 大小:3.27 MB

- 文档页数:46

![[宝典]生态系统的基本特征是什么](https://uimg.taocdn.com/2587ea150640be1e650e52ea551810a6f524c8cf.webp)

生态系统的基本特征是什么(1)生态系统具有特定的空间概念。

通常与一定的空间相联系,包含该地区和范围,反映一定的地区特性及空间结构。

以生物为主体,呈网络式的多维空问结构。

(2)生态系统是复杂、有序、相互联系的大系统。

生态系统是由多种基本单元和生物成分形成的,系统内各生物和非生物成分的关系是紧密相连、不可分割的整体。

由于自然界中生物的多样性和相互关系的复杂性,决定了一个生态系统是一个极其复杂的,由多要素、多变量构成的系统,而且不同变量及其不同的组合以及这种不同组合在一定变量动态之中,又构成了很多亚系统。

亚系统的多样化不但与参数的多少和性质有关,而且与参数和参数之间的相互关系有密切联系。

此外,各亚系统之问还存在着一定秩序的相互作用。

正如E.P.Odum(1986年)所指出的“在系统的水平,其主要特I生和过程,并非起因于生物群落和非生物环境的总和,而是起因于它们之间的综合和协调进化”。

’(3)生态系统是具有明确功能的单元。

生态系统不是生物分类学单元,而是个功能单元。

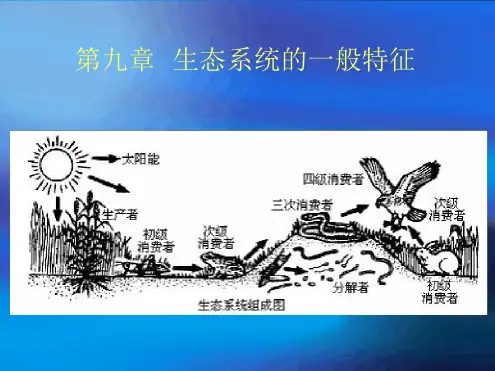

首先是能量的流动,绿色植物通过光合作用把太阳能转变为化学能储藏在植物体内,然后再转给其他动物,这样营养就从一个取食类群转移到另一个取食类群,最后由分解者重新释放到环境中。

其次,在生态系统内部,生物与生物之间、生物与环境之间不断进行着复杂而有规律的物质交换,这种物质交换周而复始不断地进行着,对生态系统起着深刻的影响。

自然界元素运动的人为改变,往往会引起严重的后果,如大气中二氧化碳含量增加引起全球性气候变化等。

(4)生态系统是开放系统,具有自动调控功能。

任何一个生态系统都是开放的,不断有物质和能量的流进和输出。

一个自然生态系统中的生物与其环境条件经过长期进化适应,逐渐建立了相互协调的关系。

生态系统自动调控机能主要表现在3个方面:一是同种生物的种群密度的调控,这是在有限空间内比较普遍存在的种群变动规律;二是异种生物种群之间的数量调控,多出现于植物与动物、动物与动物之间,常有食物链关系;三是生物与环境之间的相互适应的调控,生物经常不断地从所在的环境中摄取所需的物质,环境也需要对其输出进行及时的补偿,两者进行着输入与输出之间的供需调控。

第十一章生态系统的一般特征1、什么是食物链、食物网和营养级?生态椎体是如何形成的?答:食物链:生产者所固定的能量和物质,通过一系列取食和被取食的关系而在生态系统中传递,各种生物按其取食和被取食的关系而排列的链状顺序称为食物链。

食物网:生态系统中食物链彼此交错链接,形成一个网状结构,称为食物网。

营养级:处于食物链某一环节上的所有生物种的总和。

生态锥体:能量通过营养级逐渐减少,如果把通过各营养级的能流量,由低到高画成图,就成为一个金字塔形,称为能量椎体或金字塔。

同样如果以生物量或个体数目来表示。

就能得到生物量椎体和数量椎体。

这3类椎体合称为生态椎体。

2、说明同化效率、生长效率、消费效率和林德曼效率的关系。

答:(1)同化效率:指植物吸收的日光能中被光合作用所固定的能流比例,被动物摄食的能量中被同化了的能量比例。

同化效率=被植物所固定的能量/植物吸收的日光能=被动物消化吸收的能量/动物摄食的能量即A c=A n/I n式中:n—营养级(2)生产效率:指形成新生物量的生产能量占同化能量的百分比。

生产效率=n营养级的净生产量/n营养级的同化能量即:P e=P n/A n(3)消费效率:指n+1营养级消费的能量占n营养级净生产能量的比例。

消费效率=n+1营养级消费的能量/n营养级净生产能量即C e=I n+1/P n(4)林德曼效率:指n+1营养级所获得的能量占n营养级获得能量的比例。

它相当于同化效率、生产效率和消费效率的乘积,即林德曼效率=n+1营养级摄取的食物/n营养级摄取的食物L e=I n+1/I n=(A n/I n)x(P n/A n)X (I n+1/P n)。

《生态学》(841)本《生态学》考试大纲适用于中国科学院大学生态学及相关专业的硕士研究生入学考试。

生态学作为一门研究生物与环境相互关系的科学,自20世纪60年代人类面临人口、资源、环境等一系列问题以来,它已成为一门应用性很强,由多学科交叉的综合性的基础学科。

要求考生掌握个体生态学(生物与环境)、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学的基础理论和基本概念,了解生态学的主要发展趋势和前沿领域,具有灵活运用生态学知识,分析和解决生态学相关问题的能力。

本试卷采用闭卷笔试形式,试卷满分为150分,考试时间为180分钟。

主要题型包括名词解释、成对名词辨析、问答题和综合分析题4 种类型。

一、考试内容(一)绪论1.生态学的定义、发展过程2.生态学的研究对象、分支学科与研究方法3.现代生态学发展的趋势(二)生物与环境1. 环境的概念及其类型2. 生态因子的概念及作用原理3. 生态因子(光、温度、水、土壤、大气等)的生态作用4. 生物对环境的适应(三)种群生态学1.种群、异质种群概念与特征2.种群空间分布特征3.种群密度的估计4.种群的动态5、种间相互作用类型及其特征6、种群生活史及繁殖策略7、种群的调节(四)群落生态学1.生物群落的基本特征2.群落的组成与结构3.生物多样性的概念、测度方法、影响因素及与稳定性的关系4.群落的动态:形成与演替5.群落的分类与排序6.群落的主要类群及其特征(五)生态系统生态学1. 生态系统的一般特征:概念、组成、结构、功能、稳定性、服务功能2.生态系统的能量流动:生物生产、分解、能流过程、能流分析3.生态系统的物质循环:生物地化循环概念及主要物质的循环类型及特点4.生态系统中物质分解过程及其影响因子5. 生态系统的发育6. 生态系统主要类型的结构特点及其分布(六)景观生态学1.景观生态学的核心概念和主要理论2.景观生态学的应用(七)应用生态学1. 可持续发展概念的形成、发展过程2. 生物多样性的概念、价值及应用3. 全球变化:概念、原因、生态学潜在风险4. 恢复生态学的原理与方法5. 入侵生物学的概念、可能途径与生态风险二、考试要求(一)绪论1. 理解生态学的主要定义2.了解生态学的发展过程3.掌握现代生态学发展的趋势(二)生物与环境1. 了解环境的概念及其类型2. 掌握环境因子与生态因子的区别3. 深入理解生态因子作用的特征及其限制因子、生态幅的概念4. 熟练掌握光、温度、水、土壤、大气CO2等生态因子对生物的生态作用特点5. 掌握生物对生态因子的适应性及其生态类型(三)种群生态学1.理解种群、异质种群概念与特征2.了解种群空间分布的特点3.熟练掌握种群绝对密度和相对密度的估计方法4.掌握种群增长模型、生物学参数及r、k对策者特征5. 熟练掌握种间相互作用类型及其特征6. 了解生态位与竞争排斥原理和概念7.熟练掌握协同进化的原理及不同类型种间的协同进化作用关系8.熟悉种群生活史及繁殖策略9.理解种群调节的六大学派的学术思想及争论焦点10.灵活运用种群调节理论分析和解决种群生态学问题(四)群落生态学1.了解生物群落的概念、发展过程2.掌握生物群落的基本特征3.理解群落的组成与结构特征4.了解群落演替的含义,演替的特征和阶段规律5.熟练掌握群落演替的内外因素和演替的系列类型6.熟练掌握群落多样性的概念、测度方法及影响因素7、了解群落生态位、排序和聚类分析的一般方法8. 掌握中国群落分类的原则、主要类型及其分布规律9、灵活运用群落生态学原理分析生态演替、生态恢复与生物多样性中的生态问题(五)生态系统生态学1. 了解生态系统基本概念2. 掌握生态系统组成要素、结构及其相互作用关系3. 熟悉生态系统中能流基本途径、特点和基本模式4. 熟练掌握初级生产力和次级生产力测定的原理和主要测定方法5.掌握物质循环基本概念、特点6.熟练掌握水、碳、氮、磷和有毒物质的生物地球化学循环的途径与主要特点7. 理解生态系统营养物质输入和输出的主要途径和收支特点8. 熟练掌握生态系统中物质分解过程及其影响因子8.掌握生态系统发育中的特征变化9. 掌握陆地生态系统主要类型的分布及其特征10、灵活运用生态系统生态学原理分析全球变化、生态系统管理与服务功能中的生态问题(六)景观生态学1.了解景观和景观生态学的概念2.理解景观生态学的核心概念,理解景观格局、过程和尺度三者之间的相互关系3.掌握等级理论和岛屿生物地理学理论4.了解景观生态学原理和思想在景观生态规划、自然资源管理、土地持续利用、全球变化研究、生物多样性保护等方面的应用(七)应用生态学1. 熟悉可持续发展概念的形成与发展过程2. 理解生物多样性的的价值、保护途径3. 掌握全球变化的基本概念,了解全球变化的生态后果及其减缓途径4. 熟练掌握恢复生态学的原理与主要技术5. 了解入侵生物学的概念、可能途径与生态风险三、主要参考书目1.戈峰主编,现代生态学(第二版),北京:科学出版社, 20082.李博主编,生态学,北京:高等教育出版社,2000。

生态系统的特征

生态系统的六大特征包括组成特征、开放特征、时间特征、功能特征、空间特征和可持续性特征。

生态系统是指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

1组成特征

生态系统包括有生命成分和无生命成分无机环境。

生物群落是生态系统的核心,是区别于其他系统的根本标志。

2开放特征

各类生态系统都是不同程度的开放系统,需要不断地从外界环境输入能量和物质,经过系统内的加工、转换再向环境输出。

3时间特征

组成生态系统的生物随着时间推移而生长、发育、繁殖和死亡。

生态系统也表现出这种明显的时间特点,具有从简单到复杂、从低级到高级的发展演变规律。

生态系统的生产力随着生态系统的发育呈现出明显的时间特征。

4功能特征

生态系统的生物与环境之间相互作用,其功能特征主要体现为能量流动和物质循环。

5空间特征

生态系统通常与特定的空间相联系,是生物体与环境在特定空间的组成,从而具有较强的区域性特点。

6可持续性特征

可持续发展观要求人们转变思想,对生态系统加强管理,保持生态系统健康和可持续发展特性,在时间空间上实现全面发展。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

第九章生态系统的一般特征地球上的所有生物群落共同组成了生物圈。

生物圈从宇宙中我们已知的情况来看,它是地球上特有的一个圈层。

生物圈渗透在我们地球其它三个圈层(大气圈、水圈和岩石圈)中,并与其它三个圈层结合在一起,我们称它们为自然界。

生态系统,简言之,就是生物群落加环境,依次定义,它就是无所不包的系统。

大多数现代生态学家认为,生态系统的主要研究对象是系统中和系统间的能量流动和物质循环。

这是生态系统的两大功能或过程。

目前,生态系统的概念和原理已经被许多别的学科所接受,并且,由于它与很多应用问题密切相关,生态系统生态学已经成为现代生态学的主流。

9.1生态系统的基本概念9.1.1定义系统,是指彼此间相互作用、相互依赖的事物有规律地联合的集合体,是有序的整体。

构成系统至少要有3个条件:①系统是由许多成分组成的;②各成分间不是孤立的,而是彼此互相联系、互相作用的;③系统具有独立的、特定的功能。

生物地理群落(俄国生态学家苏卡切夫,1944)的基本含义与生态系统的概念相同。

动物园中的各种动物,由于它们相互之间并没有必然的内在联系,因此,不是一个生态系统。

生态系统的概念在生态学中有很深的根底。

生态系统思想的第一次陈述可以探索到1877年Forbes和Mobius的著作中。

他们陈述,生态学的研究单位应该包括整个植物、动物及其物理环境的错综复杂的复合体。

Tansley( 1935)从这个观点1提出了生态系统这个术语。

Tansley(英国生态学家,1936)的生态系统,包括在一定空间中的一切动物、植物和物理的相互作用。

他说:“更基本的概念是… 完整的系统,它不仅包括生物复合体,而且还包括人们称为环境的全部物理因素的复合体…我们不能把生物从其特定的、形成物理系统的环境中分隔开来…这种系统是地球表面上自然界的基本单位…这些生态系统有各种各样的大小和种类”。

生态系统(ecosystem)就是在一定空间中共同栖居着的所有生物(即生物群落)与其环境之间由于不断地进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。

大自然中的生态系统大自然是一个美丽而神秘的世界,其中最令人惊叹的莫过于人类居住的地球生态系统。

这个复杂的系统由自然环境、生物物种和人类活动三个组成部分综合而成,并因为各种因素的影响而不断变化和进化。

本文将探讨生态系统的定义、特征和分类,以及对环境和人类的影响。

生态系统的定义和特征生态系统是指由物种(生物群落)、生物所代表的物质和能量之间的相互作用所组成的生态系统。

它是一个相对独立的生态单元,包括物种、生物群落、生态位、生态链和食物网等部分。

此外,生态系统还具有以下几个特点。

第一,生态系统具有稳定性和可持续性。

由于每个生物体和每个环境因素都是紧密相连的,它们之间的相互作用和依存关系相当复杂。

但是,生态系统中一般都存在着相互制约的要素,因此生态系统往往非常稳定,并且能够自我修复和适应环境变化。

第二,生态系统有层次结构。

生态系统可以分为五个层次结构,从小到大依次为:个体、种群、生物群落、生态系统和生物圈。

每个层次的特点和作用都各不相同,但它们都以基本单元为中心,以食物链和生态学相互支配,共同构成整个生态系统。

第三,生态系统中物种多样性很高。

生态系统中存在着数百万个不同的物种,包括植物、动物、微生物、昆虫和其他生物。

这些物种之间有着复杂的相互关系,包括食物关系、生态位和物种依赖等。

生态系统的分类根据生态系统的不同类型、不同生物和不同地域,生态系统可以分为四类。

第一种是海洋生态系统。

海洋生态系统覆盖了地球大部分地区,并包括了几乎全部的大洋及近海海域。

海洋生态系统中,存在着大量的浮游生物、底栖生物和海草,还有大小不一的珊瑚礁和海底山脉。

海洋生态系统受到全球变化和人类活动的影响较大。

第二种是淡水生态系统。

淡水生态系统是指岸边水域(如河流、溪流和湖泊)和洪泛平原等内陆水系。

它们在全球都很普遍,包含许多不同 sized 的湖泊、大小不等的河流,还有各种各样的植物和动物。

但是,淡水生态系统所受的威胁比海洋生态系统更大,因为它们通常受到沿岸开发、建筑和污染等人为干扰的影响。

生态学复习资料名词解释:生态学:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

环境:是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和.生态因子:是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

生态环境:研究的生物体或生物群体以外的空间中,直接间接影响该生物体或生物群体生存和发展的一切因素的总和。

生境:具有特定的生态特性的生态体或生态群体总是在某一特定的环境中生存和发展,这一特定环境叫生境。

生态系统:是指一定时间和空间内,由生物成分和非生物成分相互作用而组成的具有一定结构和功能的有机统一体。

内稳态:生物控制体内环境使其保持相对稳定的机制,它能减少生物对外界条件的依赖性,从而大大提高生物对外界环境的适应能力。

(内稳态通过生理或行为的调整来实现的。

如恒温动物、合欢的昼开夜合.内稳态是提高耐性限度的一种重要机制,但不能完全摆脱环境制约。

)负反馈:大多数生物的稳态机制以大致一样的方式起着作用;如果一个因子的内部水平太高,该机制将减少它;若水平太低,就提高它.这一过程称为负反馈。

耐性限度的驯化:内稳态机制外另一种调整生物耐性限度的方法。

驯化过程是通过酶系统的调整来实现的,因为酶系统只能在特定的环境范围内起作用,并决定着生物的代谢速率与耐性限度,驯化即体内酶系统的改变过程.物种:物种是由内在因素(生殖、生理、生态和行为)联系起来的个体的集合,是自然界中的一个基本进化单位和功能单位。

种群:在一定时间内和一定空间内,同种有机体的结合。

群落:在一定时间内和一定空间内,不同种群的集合.利比希最小因子定律:植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养成分。

耐性定律:任何一个生态因子在数量或质量上的不足或过多都将使该种生物衰退或不能生存。

限制因子原理:一个生物或一群生物的生存和繁荣取决于综合的环境条件状况,任何接近或超过耐性限制的状况都可说是限制状况或限制因子.贝格曼规律:内温动物,在比较冷的气候区,身体体积比较大,在比较暖的气候区,身体体积比较小。