中古的音节演化与诗歌形式变迁

- 格式:pdf

- 大小:95.38 KB

- 文档页数:4

唐宋诗词的音韵与格律演变引言唐宋时期是中国古代文化繁荣的阶段,其中诗词成为该时期重要的文学形式。

而在唐宋诗词中,音韵和格律的演变对于其艺术表达和传承具有重要意义。

本文将探讨唐宋诗词音韵与格律演变的历程以及其对古代文学发展产生的影响。

一、唐宋时期的音韵系统1.唐代音韵系统:介绍唐代音韵分类、音节结构等基本概念。

2.宋代音韵系统:讨论宋代对于唐代音韵系统的改动和发展,并分析其特点。

3.对比分析:比较唐宋时期音韵系统之间的差异,探讨可能的原因。

二、唐宋诗词中的格律演变1.唐代格律风尚:介绍唐代各种常见格律形式的特点和应用范围。

2.宋代格律新探索:探讨宋代在格律上进行了哪些创新,并分析其在文学创作中的影响。

3.对比分析:比较唐宋诗词中使用的格律形式,分析其演变趋势和变化原因。

三、音韵与格律的关系1.音韵对格律的要求:探讨唐宋时期音韵系统对于诗词格律有何要求,以及二者之间的相互关系。

2.格律对音韵的引领:分析唐宋时期格律对于音韵演变和使用规范的影响。

四、唐宋诗词音韵与格律演变对古代文学发展的意义1.影响文学创作风格:讨论唐宋诗人在音韵和格律上的创新如何影响了他们的文学创作风格。

2.促进文化交流:探讨音韵与格律演变带来了古代文学领域内部和外部的交流与融合。

结论通过对唐宋诗词中音韵与格律演变进行详细剖析,我们可以清晰地看到这一过程如何塑造了古代文学发展。

唐宋时期既保留了传统的音韵格律,又进行了创新与变革,为后世文学的发展奠定了基础。

对于研究唐宋诗词和古代音韵格律的学者来说,这一主题具有重要意义。

注意:此文档是通过自动生成的方式得到,并非从现有资料复制和粘贴而成。

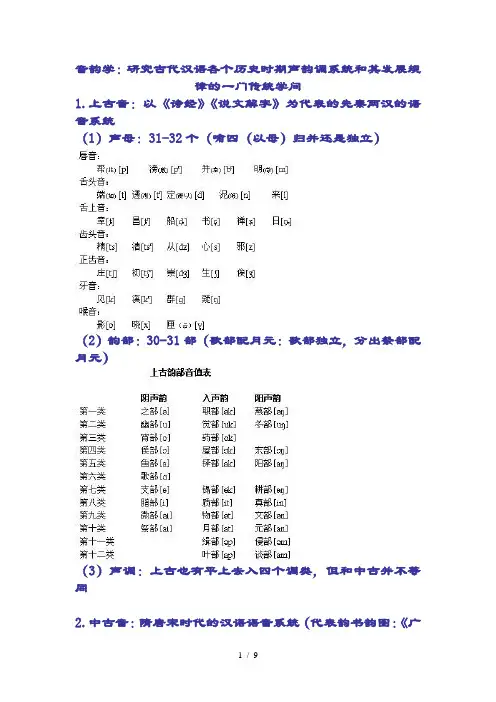

音韵学:研究古代汉语各个历史时期声韵调系统和其发展规律的一门传统学问1.上古音:以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统(1)声母:31-32个(喻四(以母)归并还是独立)(2)韵部:30-31部(歌部配月元:歌部独立,分出祭部配月元)(3)声调:上古也有平上去入四个调类,但和中古并不等同2.中古音:隋唐宋时代的汉语语音系统(代表韵书韵图:《广韵》、《韵镜》)(1)声母:37个(《广韵》37;《韵镜》38——喻三(云母)已从匣母中分化出来。

此从《广韵》)(2)韵母:《广韵》206韵,292个韵类,不计声调则为92类(平上去入合一),142个韵母中古声调:隋唐宋时代的汉语共同语声调系统四声:平、上、去、入(切韵、广韵、韵镜、七音略按照平、上、去、入四声分韵;隋唐诗人用韵实际也是说明情况如此)3.近代音:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语语音系统。

(代表韵书:元周德清《中原音韵》、明兰茂《韵略易通》)(1)声母:20个明兰茂“早梅诗”:东风破早梅,向暖一枝开,冰雪无人见,春从天上来。

(2)韵母:19韵(每个韵分别用两个代表字表示),46个韵母(3)近代声调:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语声调系统。

4个近代音的声调,周德清在《中原音韵》中已明确列出,即阴平、阳平(周氏于平声中分阴、阳二类)、上声、去声,它与今天北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同而已。

关于中古的入声字,周氏将它们分别附在平(阴平、阳平)、上、去三声之后,而未独立为之立类。

这种情况表明中古的入声到元代官话里已经消失,学术界多数人都持这种看法。

也有一些学者认为入声到元代时仍然存在,陆志韦、杨耐思、李新魁等人即持这种看法。

周德清曾在《中原音韵·正语作词起例》中说道:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳。

然呼吸言语之间,还有入声之别。

”这句话是“入声存在说”的主要依据。

中古音(平上去入)到近现代音(阴阳上去)的声调变化:一、平分阴阳(“清阴浊阳”):调分阴阳中古的平声到现代北京话中变成了阴平和阳平两个调类,这个变化在元代时已经形成。

【中国历史】关于中国古代音韵演变简史的资料中国古代音韵演变简史概论:中国音韵演变主要有四个阶段:上古音(狭意上来讲,仅限于秦汉时的中原古音,以其为雅言。

)中古音(唐以前的中原语音)注:由于汉至唐的几百年来,北方少数民族与中原汉人大量融合,中原音韵发生一定变化,并向南迁西。

近古音(主要形成于宋元阶段)注:原有的洛阳正音与北方的燕京语音发生大融合(历史原因),基本奠定了今日的语音发音。

现代音(民国至今)以上是中国古代雅言(也就是官方语言)的演变过程,方言接下来会详细论述。

下面的资料是经某一位姐姐整理过的,都是很有价值的研究材料:一:写在前面的话汉语古音韵以及其发展历史一直是一个比较生僻的研究方向,不太为一般的历史爱好者所知。

本人不敢称精通古汉语音韵学知识,实际上连粗通都不算。

充其量,不过是比一般的历史爱好者更多的涉猎这一方面而已。

写作此文,希望能够以通俗的语言将汉语古音韵学的基础知识,历代汉语的音调,声韵母和历史演变介绍给大家。

更希望能够抛砖引玉,得到真正的“大家”和“高人”的指导。

二:今古音存在着巨大差异按照唯物主义的观点,世界万物都在发展变化之中,古汉语语音也不例外。

从古到今,古汉语语音一直都在不停的在内外因素的影响下发生变化。

但是,这一点往往被相当多的人忽略。

我曾在某网络帖子上看到有人大言不惭的宣称:“汉语是最优秀的语言,因为其稳定性高,传承性好,现在的小学生还能琅琅上口的朗诵楚辞”。

此论断简直慌天下之大谬!首先不说语言文字都是文化的直接载体,文化本身便不存在优劣,那么其载体也没有优劣之分了。

其次,此论断混淆了语音和文字的关系,汉语是通过像形,表“义”的文字,而不是西方文明体系的拼音文字,方块文字的读音变化是很难从书面文字上发觉的,于是便往往被人忽略。

从汉语的上古时代到现代,经历三四千年,汉字读音会因内外因素不断的变化,比如原本只是细微差异的读音变成有明显的差异;民族融合带来的外来语言与本地语言融合,或者某地区长期隔绝导致与其他地区的语音差异等。

中古音到现代普通话的发展与演变随着社会的日益发展,人口的流动性越来越强,在这种快速发展的环境下,人们的适应性也变得很强。

入乡随俗的同时,也学会了当地的语言。

但是,普通话依然占据着最主要的部分。

因为,即使在你与之格格不入的情况下,只要会普通话就不会有沟通的障碍。

毕竟,普通话是全国推广的语言,它是以北方方言为基础。

现代普通话的发展是日积月累的成果,并不是从一开始就有了今天的局面,它是不断的演变而来的,通过扬长避短而最终确立。

在普通话之前,古人早已经有了自己的一套语音系统,它并不是今天的汉语拼音系统,而是在上古、中古、近古都各有自己的一套语音系统。

那我就从书中总结一些有关其演变和发展的知识。

音韵学是研究古代汉语的音节结构和语音系统及其历史演变的一门科学,通过分析各个历史时代汉字的读音,归纳出各个历史时代的语音系统,再通过比较,来研究汉语语音的演变过程及其规律的一门学问。

它可以指导我们探索普通话的发展和由来。

了解普通话的演变首先要了解之前的所有的音韵学的大概知识,比如:以《诗经》等先秦文献为研究的主要材料,研究上古时期的语音系统的古音学;以《切韵》、《广韵》等韵书为主要研究对象,研究南北朝到隋唐时代的语音系统的今音学等等。

在这之前要牢记和掌握音韵学的三十六字母,它是学习和了解古代音韵学的基础。

广韵到普通话的演变和发展需要从多方面来仔细相比较,包括声母、韵母、声调的比较等等。

《广韵》首先按四声来分卷,分为平声、上声、去声、入声。

平声卷又分为“上平声“卷和“下平声”卷,所以共五卷。

而且在那个时代没有“阴平”和“阳平”之分。

《广韵》的注音方式是在每一个纽的首字下的注释后面注出反切,其余的同纽字音同,也就省去不注了。

而汉字注音是在字上面用声母加韵母加声调来注音。

通过比较可以了解现代汉语声、韵、调形成的过程,理清现代汉语方言与普通话彼此参差的复杂关系,更好的了解普通话的慢慢确立的过程。

第一,在声母上的不断演变和发展。

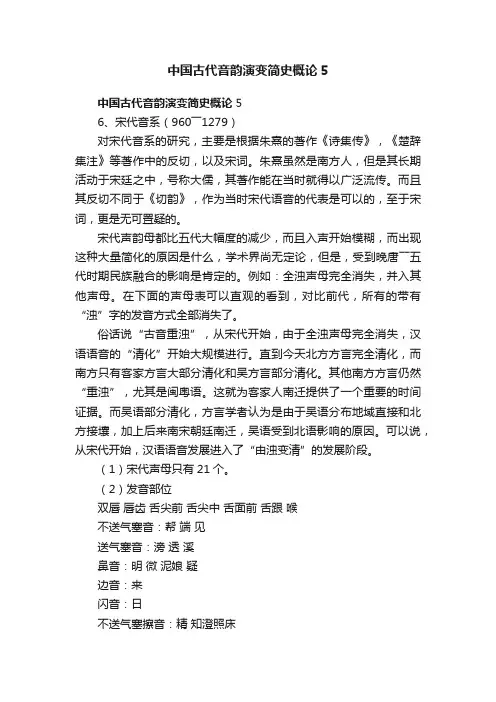

中国古代音韵演变简史概论5中国古代音韵演变简史概论56、宋代音系(960――1279)对宋代音系的研究,主要是根据朱熹的著作《诗集传》,《楚辞集注》等著作中的反切,以及宋词。

朱熹虽然是南方人,但是其长期活动于宋廷之中,号称大儒,其著作能在当时就得以广泛流传。

而且其反切不同于《切韵》,作为当时宋代语音的代表是可以的,至于宋词,更是无可置疑的。

宋代声韵母都比五代大幅度的减少,而且入声开始模糊,而出现这种大量简化的原因是什么,学术界尚无定论,但是,受到晚唐――五代时期民族融合的影响是肯定的。

例如:全浊声母完全消失,并入其他声母。

在下面的声母表可以直观的看到,对比前代,所有的带有“浊”字的发音方式全部消失了。

俗话说“古音重浊”,从宋代开始,由于全浊声母完全消失,汉语语音的“清化”开始大规模进行。

直到今天北方方言完全清化,而南方只有客家方言大部分清化和吴方言部分清化。

其他南方方言仍然“重浊”,尤其是闽粤语。

这就为客家人南迁提供了一个重要的时间证据。

而吴语部分清化,方言学者认为是由于吴语分布地域直接和北方接壤,加上后来南宋朝廷南迁,吴语受到北语影响的原因。

可以说,从宋代开始,汉语语音发展进入了“由浊变清”的发展阶段。

(1)宋代声母只有21个。

(2)发音部位双唇唇齿舌尖前舌尖中舌面前舌跟喉不送气塞音:帮端见送气塞音:滂透溪鼻音:明微泥娘疑边音:来闪音:日不送气塞擦音:精知澄照床送气塞擦音:清辙擦音:非敷奉心邪审禅晓匣半元音:影喻宋代韵部只有32个。

阴声入声阳声鱼模屋烛冬钟歌戈麻蛇豪包皆来觉药曷结合洽江阳寒山覃咸灰堆物没庚生闻魂肖肴月薛叶业元仙严盐尤候麦得蒸登真群支齐职质缉习京青侵寻资思(3)宋代声调宋代声调仍然是“平上去入”四声,但是,-t,-p,-k,这几个入声有逐渐混用的趋势,在宋词中,出现了这几类入声混合压调的情形,这是因为词不同于诗,对押韵的要求没有那么严格。

至于是入声混用押韵推动了宋词的发展,还是宋词加剧了入声混用。

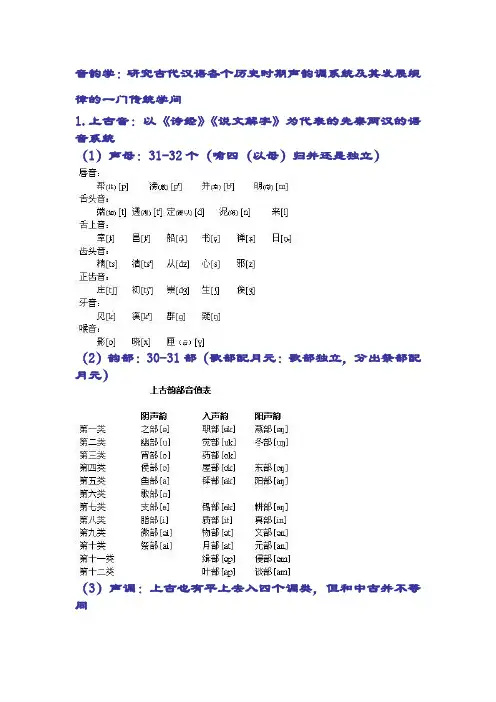

音韵学:研究古代汉语各个历史时期声韵调系统及其发展规律的一门传统学问1.上古音:以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统(1)声母:31-32个(喻四(以母)归并还是独立)(2)韵部:30-31部(歌部配月元:歌部独立,分出祭部配月元)(3)声调:上古也有平上去入四个调类,但和中古并不等同2.中古音:隋唐宋时代的汉语语音系统(代表韵书韵图:《广韵》、《韵镜》)(1)声母:37个(《广韵》37;《韵镜》38——喻三(云母)已从匣母中分化出来。

此从《广韵》)(2)韵母:《广韵》206韵,292个韵类,不计声调则为92类(平上去入合一),142个韵母中古声调:隋唐宋时代的汉语共同语声调系统四声:平、上、去、入(切韵、广韵、韵镜、七音略按照平、上、去、入四声分韵;隋唐诗人用韵实际也是说明情况如此)3.近代音:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语语音系统。

(代表韵书:元周德清《中原音韵》、明兰茂《韵略易通》)(1)声母:20个明兰茂“早梅诗”:东风破早梅,向暖一枝开,冰雪无人见,春从天上来。

(2)韵母:19韵(每个韵分别用两个代表字表示),46个韵母(3)近代声调:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语声调系统。

4个近代音的声调,周德清在《中原音韵》中已明确列出,即阴平、阳平(周氏于平声中分阴、阳二类)、上声、去声,它与今天北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同而已。

关于中古的入声字,周氏将它们分别附在平(阴平、阳平)、上、去三声之后,而未独立为之立类。

这种情况表明中古的入声到元代官话里已经消失,学术界多数人都持这种看法。

也有一些学者认为入声到元代时仍然存在,陆志韦、杨耐思、李新魁等人即持这种看法。

周德清曾在《中原音韵·正语作词起例》中说道:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳。

然呼吸言语之间,还有入声之别。

”这句话是“入声存在说”的主要依据。

中古音(平上去入)到近现代音(阴阳上去)的声调变化:一、平分阴阳(“清阴浊阳”):调分阴阳中古的平声到现代北京话中变成了阴平和阳平两个调类,这个变化在元代时已经形成。

浅谈“中国古代诗体的发展演变”摘要:诗体就是诗歌的形式,肇始于四言,定型于五言、七言,又从古体发展为近体,包括律师与绝句,再加上乐府、词、曲等,一向被视为传统体式。

中国诗体经历了由无到有、由松散到严谨,再由严谨到松散的自由与法则对抗和解的演变历史。

中国古代诗体的发展演变按其在不同历史阶段表现出的特征可以分为四个时期:第一时期:诗体的萌芽期,主要包括原始型二言体、三言体及四言体等。

第二时期:诗体的发展期,主要指以《诗经》为代表的四言体诗和楚辞为代表的骚体。

第三时期:诗体的成熟期,主要指乐府诗、五七言古体诗、体。

第四时期:诗体的繁荣期,主要指近体格律诗、词、曲。

本文旨在对中国古代诗体做一个大致的梳理,阐述各个时期的代表诗体关键词:古代诗体萌芽期发展期成熟期繁荣期前言:中国是诗的国度,中国诗歌历史悠久,发端于上古,发育于夏商周三代,拓展于汉,蔓延于六朝,繁荣于唐、宋,衰落于元、明清。

最初的诗歌,是和音乐、舞蹈“三位一体”的,在以后的发展中,诗与音乐、舞蹈逐渐分离,成为单纯的艺术形式。

诗体就是诗歌的形式,肇始于四言,定型于五言、七言,又从古体发展为近体(律、绝),再加上乐府、词、曲等,一向被视为传统体式。

中国诗体经历了由无到有、由松散到严谨,再由严谨到松散的自由与法则对抗和解的演变历史。

古代诗体的不断演变,反映了时代对诗歌形式的影响,也反映了历代诗人对理想的诗歌形式的追求。

中国古代诗体的发展演变按其在不同历史阶段表现出的特征可以分为四个阶段:第一阶段:诗体的萌芽期,主要包括原始型二言体、三言体及四言体等。

第二阶段:诗体的发展期,主要指以《诗经》为代表的四言体诗和“楚辞”为代表的骚体。

第三阶段成熟期:诗体的,主要指乐府诗、五七言古体诗、体。

第四阶段:诗体的繁荣期,主要指近体格律诗、词、曲。

本文旨在对中国古代诗体做一个大致的梳理,阐述各个时期的代表诗体。

一、诗体的萌芽期(上古时期)中国最早出现的文学样式是上古歌谣,它是原始人在生产劳动过程中集体的口头创作。

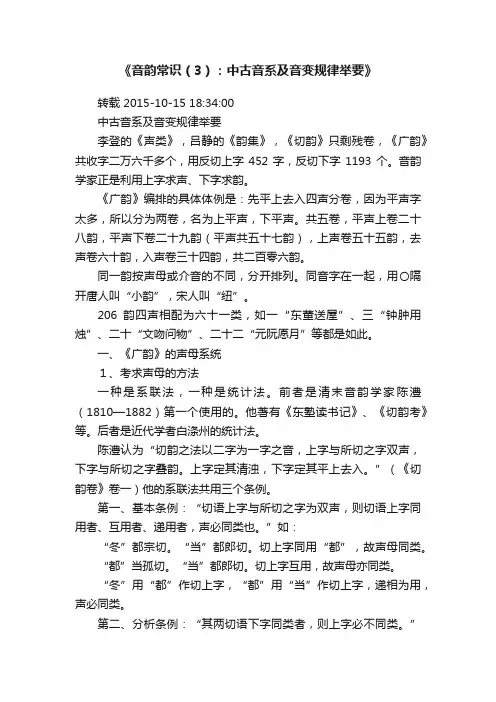

《音韵常识(3):中古音系及音变规律举要》转载 2015-10-15 18:34:00中古音系及音变规律举要李登的《声类》,吕静的《韵集》,《切韵》只剩残卷,《广韵》共收字二万六千多个,用反切上字452字,反切下字1193个。

音韵学家正是利用上字求声、下字求韵。

《广韵》编排的具体体例是:先平上去入四声分卷,因为平声字太多,所以分为两卷,名为上平声,下平声。

共五卷,平声上卷二十八韵,平声下卷二十九韵(平声共五十七韵),上声卷五十五韵,去声卷六十韵,入声卷三十四韵,共二百零六韵。

同一韵按声母或介音的不同,分开排列。

同音字在一起,用〇隔开唐人叫“小韵”,宋人叫“纽”。

206韵四声相配为六十一类,如一“东董送屋”、三“钟肿用烛”、二十“文吻问物”、二十二“元阮愿月”等都是如此。

一、《广韵》的声母系统1、考求声母的方法一种是系联法,一种是统计法。

前者是清末音韵学家陈澧(1810—1882)第一个使用的。

他著有《东塾读书记》、《切韵考》等。

后者是近代学者白涤州的统计法。

陈澧认为“切韵之法以二字为一字之音,上字与所切之字双声,下字与所切之字叠韵。

上字定其清浊,下字定其平上去入。

”(《切韵卷》卷一)他的系联法共用三个条例。

第一、基本条例:“切语上字与所切之字为双声,则切语上字同用者、互用者、递用者,声必同类也。

”如:“冬”都宗切。

“当”都郎切。

切上字同用“都”,故声母同类。

“都”当孤切。

“当”都郎切。

切上字互用,故声母亦同类。

“冬”用“都”作切上字,“都”用“当”作切上字,递相为用,声必同类。

第二、分析条例:“其两切语下字同类者,则上字必不同类。

”例如:“彤”、徒冬切,“冬”、都宗切;“彤”与“冬”、“宗”反切下字属于递用条例,下字同类,那么反切上字“徒”和“都”必不同类。

也就是说“冬”和“彤”声类不相同。

(因为如果上字亦同类,则为同音字,不必出两个反切)第三、补充条例。

“切语上字既系联为同类,然有实同类而不能系联者,以其切语上字两两互用故也。

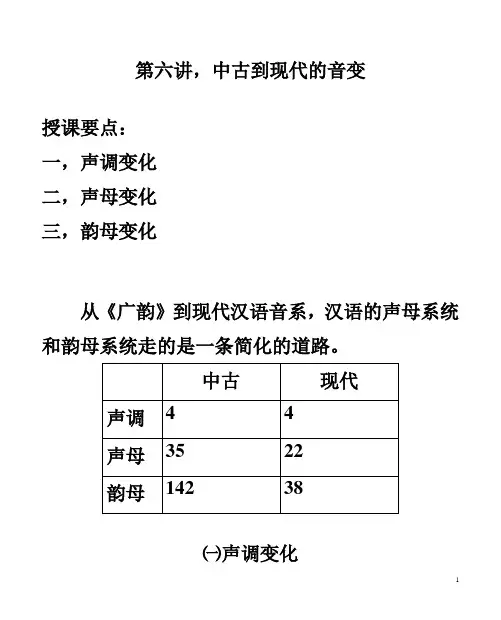

第六讲,中古到现代的音变授课要点:一,声调变化二,声母变化三,韵母变化从《广韵》到现代汉语音系,汉语的声母系统和韵母系统走的是一条简化的道路。

㈠声调变化⑴古今声调对应关系中古现代平阴上阳去上入去主要变化:平分阴阳、浊上变去、入派四声⑵平分阴阳:中古汉语平声调在现代汉语以声母清浊为条件分化成阴平、阳平两个声调,清声母平声字演变成阴平,浊声母平声字演变成阳平。

平→阴平(清声母字)↘阳平(浊声母字)变阴平者:高[k u]、天[t h ien]、风[pi u ]、帮[p ]、章[t i a ]、知[ i e] 工[ku ]变阳平者:红[ u ]、农[li wo ]、来[l i]、旁[b ]、泥[niei]、毛[m u]、同[du ]、台[d i]、丛[dzu ]、房[bi wa ]平分阴阳对反切的影响被切字与下字声调不同:一个读阴平,一个读阳平。

①刊[k h n],苦[k h u]寒[ n]切kān≠k +án②刀[t u],都[tu]牢[l u]切dāo≠ d +áo③匆[ts h u ],仓[ts h ]红[ u ]切cōng≠ c +óng④寒[ n],胡[ u]安[ n]切hán≠h +ān⑵浊上变去指中古声母为全浊的上声字的声调在现代汉语演变成去声,上→上(其它声母字)↘去(全浊声母字)如:抱[b u]、厚[ u]、鲍[bau]、上[ i a ]、伴[bu n]、杜[du]浊上变去对反切的影响被切字与下字声调不同:一个读上声,一个读去声。

①厚[ u],胡[ u]口[k h u]切hòu≠h +ǒu②撼[ m],胡[ u]感[k m]切hàn≠h +ǎn③断[du n],徒[du]管[ku n]切duàn≠ d +uǎn④改[k i],古[ku]亥[ i]切ǎi≠ +ài⑶入派四声中古汉语的入声在现代汉语分别演变成阴、阳、上、去四声。

中国古代诗歌发展概述中国是诗歌的国度,中国诗歌历史悠久。

它的产生久远得可以追溯到没有文字的远古时期。

从《诗经》算起,已经有三千多年的历史。

诗歌的最初形式——上古时期的口头歌谣《礼记》中记载了神农时代的一首祭祀歌谣:“土,反其宅!水,归其壑!昆虫,毋作!草木,归其泽!”《吴越春秋》也记载了一首反映原始人打猎的歌谣《弹歌》:“断竹,续竹,飞土,逐宍(肉)。

”这些歌都是诗、乐、舞结合的典型例子,而诗、乐、舞的结合,正是中国诗歌产生时期的重要特征。

诗歌发展的两大源头——先秦时期的《诗经》《楚辞》一、现实主义源头——《诗经》《诗经》——我国第一部诗歌总集,收集了西周初至春秋中叶,约五百多年间,三百零五篇诗。

《诗经》按用途和音乐分“风”、“雅”、“颂”三部分。

“风”是指各地方的民间歌谣,“雅”大部分是贵族的宫廷正乐,“颂”是周天子和诸侯用以祭祀宗庙的舞乐。

其中的“国风”是现实主义的精华。

《诗经》的主要表现手法是赋(铺陈叙述)、比(比喻)、兴(起兴——先言它物以引起所咏之物。

)《诗经》的句式以四言为主,兼有杂言。

语言双声叠韵。

《诗经》的思想内容反映的社会生活非常广泛。

有的诗篇揭露了统治者的腐朽,喊出反剥削,反压迫的呼声,如《硕鼠》、《伐檀》;有的诗篇表达了对徭役兵役的憎恨,如《伯兮》、《君子于役》;有的诗篇歌颂了男女之间真挚的爱情,和对美好婚姻生活的向往,如《静女》、《蒹葭》;有的则表现了妇女婚姻的不幸,如《氓》。

总之,当时社会生活的各个方面,以及劳动人民的思想感情,都在《诗经》中得到了真切的反映。

具有鲜明的时代感和人民性。

后世把《诗经》奉为学习的最高典范。

二、中国浪漫主义的先河——楚辞战国后期,在南方的楚国,以屈原为代表的楚国诗人,在楚地歌谣的基础上,创造出了具有浓厚楚地特色的新诗体——楚辞。

楚辞体的特点:1、带有想象丰富、文辞华美、风格绚丽的浪漫主义色彩2、“皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”具有浓郁的地方色彩3、楚辞的语句以六言、七言为主,长短参差,富有变化,篇幅一般比较长4、常用语气助词“兮”(句末:加强整体语气,句中:表停顿)《楚辞》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。

第七讲,汉语语音系统的一些主要演变授课要点:一,上古到中古汉语的一些主要变化二,中古汉语到现代汉语的一些主要变化一,从上古汉语到中古汉语音系的一些主要变化上古汉语语音系统的研究还不十分成熟,许多结构尚有争论,我们只能拿一些大家公认的结论为出发点,拿上古汉语与中古汉语语音系统作一些比较,看这期间汉语语音发生了哪些变化,从上古汉语到中古汉语,汉语在声母和韵母系统主要发生了以下一些变化:第一,从重唇音三母中分化轻唇音非、敷、奉、微四母,分化是以韵母为进行条件的:上古重唇音的合口三等字演变成非、敷、奉、微,一、二、四等和开口三等仍然念帮、滂、并、明。

这一音变过程完成的比较晚,《广韵》音系还没有轻唇四母,但不会晚于晚唐五代,因为宋代三十六字母已经有了轻唇音了。

第二,从舌头音端、透、定三个声母中分化出舌上音知、彻、澄三个声母。

分化以韵母为条件进行:韵母为一、二等的字仍然念舌头音,韵母为三四等的字演变成舌上音。

这个音变在南北朝时期已经完成,《切韵》音系中已经有了舌上音了。

第三,喻三从匣母中分化出来,与原来的喻母合并。

分化的条件是:一、二、四等仍然读匣母,三等字演变成喻母。

第四,上古喻母由舌尖中音演变成喉音,与从匣母中分化出来的喻三合并。

以上几点是声母系统的变化,韵母系统最明显的变化是侵部的分化。

第五,上古侵部合口字在中古汉语中由m尾演变成- 尾,分别归入中古汉语的东、冬、钟韵。

以“凡”“丰”“弓”“吕”“中”“冬”“众”“虫”“充”“宗”“戎”“农”“隆”作声符现代汉语念ong的字都属于这一类。

这种演变属于异化,这类字的上古韵尾为唇音m,同时这些字的韵母有合口介音u,音节中的两个唇音相互作用,韵尾异化为- 。

如“风”,上古音属帮母侵部,中古属于帮母东韵,其演变为*pi w m→pu 。

二,从《广韵》到现代汉语的一些语音演变除了声调以外,从《广韵》到现代汉语音系,汉语的声母系统和韵母系统走的是一条简化的道路。

《广韵》有35个声母,现代汉语只有22个声母;韵母方面,《广韵》有142个韵母,现代汉语只有38个韵母。

中古到现代声调演变的特点

从中古到现代,声调的演变主要有以下特点:

- 平分阴阳:中古汉语的平声调在现代汉语中分化成阴平、阳平两个声调。

分化的条件是声母的清浊,古代的清声母平声字演变成阴平,如“高”“天”“风”“帮”“中”“知”,中古浊声母平声字演变成阳平,如“红”“农”“来”“旁”“泥”“牛”等。

- 浊上变去:中古的全浊上声字的声调在现代汉语中演变成去声。

如“抱”“厚”“鲍”“上”“伴”。

- 入派四声:指古代汉语的入声在现代汉语分别演变成阴、阳、上、去四声。

这些演变特点反映了汉语语音的历史演变过程,对于了解和掌握现代汉语的语音系统具有重要意义。

试论汉语诗歌和音乐合与分的变迁诸城市程戈庄初中北校王明良【内容提要】诗乐套语是诗歌和音乐的共同源头,但诗歌的材料——语言是由语音和语义两部分组成的,因而诗歌和音乐的分离具有必然性。

诗歌与音乐共生的一刻,同时注定了诗歌和音乐的分离,其根源在于诗歌是语言艺术,而语言本身就是声音形象与概念的二元组合。

乐府的“采诗”行为是诗乐分离的契机之一,如同音乐之瞬间的消失是一种宿命,诗歌和音乐的分离也是一种宿命。

乐府的采诗过程所造成的诗歌传播与存在方式的改变,为诗歌和音乐的分离作出准备:诗歌从口头向案头的转换为诗歌内在音乐系统——“文气”,以及外在声音系统“平仄”创造了条件,“文气”以及“平仄”系统的产生都是案头创作的结果,是对于声音和意义的精心构造,它们的出现使得诗歌成为一种沉默的歌唱。

对于“文气”的自觉和四声的归纳,使得语言发现了自身的节律,诗歌文本脱离外在的曲调存在成为可能。

四声的发现以及对于平仄系统的不断严格化,使得诗歌语言在内部建立了自己的规范。

于是,“文气”以及“四声”从内外两个方面宣告了诗歌的独立,使得诗歌内部以四声为物质基础的“形”与以“文气”为筋骨的“神”完全齐备,诗歌通过语言本身,已经形成一个形神兼备的律化世界。

对于永恒的追求,进一步成为诗歌摆脱音乐瞬间生灭这一宿命的契机,促使诗歌通过寂静抵达永恒。

【关键词】诗歌、音乐、诗乐套语、诗乐共生、《诗经》、乐府、文气、四声【正文内容】一、诗歌的原生态——诗乐短语词语在进入诗歌的开始,就进入了一个先于诗歌而存在的音乐结构,诗歌语音结构模式是先于诗歌语言,乃至于先于具体诗歌和音乐而存在的音乐模式。

诗和音乐最初都是以“歌”的形式出现的:“故歌之为言也,长言之也。

说之故言之,言之不足故长言之,长言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故不知手之舞之,足之蹈之也。

”(《礼记·乐记》)刘勰在其所著的《文心雕龙·声律》中也指出:“夫音律所始,本于人声也。

”诗乐共生,这是对于中国诗歌和音乐起源的描述。

中古声母到现代声母的演变规律嘿,朋友们!今天来唠唠中古声母到现代声母那超有趣的演变规律。

咱先说说“全浊声母”这事儿。

中古时候的全浊声母啊,就像是一群穿着厚重铠甲的士兵,又笨又重。

到了现代呢,大部分都“瘦身”啦,变成了清声母。

比如说“並”母,以前那是威风凛凛的大将,现在好多情况下都变成了“b”或者“p”,就像大将军卸了铠甲,摇身一变成了轻快的小卒子,这变化可真是够大的。

再看看“知、彻、澄”这哥仨。

在中古时期,它们就像是三个神秘的武林高手,有自己独特的功夫路数。

可是随着时间的推移,它们像是被武林盟主重新教导了一番,在现代声母里,它们好多时候就演变成了“zh、ch”这样的声母,就像从独门秘籍改成了大众拳法,虽然依旧有自己的威力,但已经换了个模样。

“见”母这个家伙也很有趣。

它在中古就像个爱搞恶作剧的小精灵,位置不同就有不同的表现。

在现代呢,它有时候变成了“j”,就像小精灵换了身时尚的衣服,从古代穿越到现代,还紧跟潮流,学会了新的技能。

还有“精、清、从、心、邪”这一大家子。

它们在中古的时候就像是住在一个大家庭里的兄弟姐妹,各有各的性格。

到了现代,这个大家庭就像经历了一场大迁徙,各自奔向不同的声母家园。

“精”母有时候就成了“z”,这就好比家里的老大,带着一部分家人去了新的地方安家落户,开始新的生活。

“影”母啊,在中古的时候就像个神秘的影子忍者,无声无息。

到了现代,它还保留着那份神秘,不过也变得更加符合现代声母的规则,很多时候就像一个隐身的助手,默默地影响着读音。

“晓”母和“匣”母呢,就像是白天和黑夜的关系。

中古时各有各的地盘,到了现代,“匣”母像是被“晓”母同化了一部分,在一些演变里变得相似起来,就像黑夜被白天侵蚀了一点,有点奇妙的感觉。

“泥”母这个小可爱,在中古就像个软糯的小团子。

到了现代,它有时候会变成“n”或者“l”,就像小团子有了分身术,一个往东一个往西,但是都保留着小团子的部分特性。

“日”母也很独特。

学术研究 2005年第2期中古的音节演化与诗歌形式变迁◎[新加坡]石毓智 [摘 要]中国文学史上诗歌体裁嬗变的背后往往具有深刻的语言因素。

语言对诗歌体裁演化的影响主要表现在两个方面:一方面是对业已存在的语音特征的发现以及对其韵律特征的自觉运用;另一方面是因为语言的发展而带来的新的韵律特征,诗人们自觉地把它们用在诗歌创作之中而产生新的诗体。

魏晋南北朝时期双音化趋势的迅速发展,使得双音节成为汉语的基本韵律单位,这是唐代律诗以双音节为基本韵律单位的语言因素,律诗的形成正是这两种语言因素相互作用的结果。

而随着语音系统的变化,诗歌形式便会产生新的嬗变,轻音的出现就从根本上改变了汉语句子的韵律特征,从而影响了宋元以后的诗歌体裁。

[关键词]语言 格律 语音形式 双音化 轻重音〔中图分类号〕H1-09;I 206.2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-7326(2005)02-0140-04作者简介 石毓智,新加坡国立大学中文系。

语言和文学是密不可分的,除了表现为文学是语言的艺术外,还表现在语言的演化会引起文学形式的变迁上。

关于语言与文学的关系,不能仅仅停留在对语言技巧的使用这一平面的认识上,更重要的还应该看到语言形式的演化所引起的诗歌体裁的嬗变。

一、双音化与律诗形成的关系语言形式对诗歌体裁演化的影响主要来自两个方面:一是对业已存在的语言事实的发现和利用,二是语言系统自身的演化。

魏晋南北朝时期学者对声调的确认和分类,为后来律诗的平仄格式准备了条件。

关于这一点一些学者已经进行了论述,如郭绍虞等;然而关于第二种因素迄今尚未引起足够的注意。

单凭声调自身尚无法解释律诗的韵律格式何以如此。

王力《汉语诗律学》指出:“依近体诗的规矩,是以每两个字为一个节奏,平仄递用。

”也就是说,律诗是以一个双音节为一韵律单位。

为什么是“两个字为一个节奏”,而不是更多或者更少,这背后有深刻的语言内部的发展原因。

汉语史上从来就没有一个阶段是单纯单音节词的,双音词一直都有。

郭锡良[1](P150)的考察显示,先秦汉语双音词已占20%左右。

他同时又指出,双音词的构词法到公元前7世纪开始萌芽,到2世纪渐趋完善。

随着语言的发展,双音词的数目不断增加,到中古汉语时获得了强劲的发展趋势。

那么是什么因素促使双音化形成呢?普遍认为,双音化趋势形成的原因是汉语语音系统的简化。

下面是两个有代表性的看法:但是,汉语语音简单化并不意味着汉语的损失;它在别的方面得到了补偿。

补偿在于语法构造方面。

轻音的产生使汉语语音增加了新的色彩,同时又是新语法因素在语音上的表现。

复音词的大量产生,使汉语有可能不再依赖复杂的语音系统来辨别词义。

这种简化是进步的,有利于语言发展的。

[2](P268)为什么现代汉语词汇有强烈的双音化倾向?同音字多应该说是一个重要的原因。

由于语音的演变,很多古代不同音的字到现代都成为同音字了,双音化是一种补偿手段。

北方话里同音字较多,双音化的倾向也较强。

广东、福建等地的方言里同音字比较少一些,双音化的41倾向也就差些。

[3]上述看法是有道理的。

语音系统的简化会造成同音词的增加,同音词的增加势必影响到词汇的语音形式区别性的降低,最终会影响到交际的有效性。

增加词汇的音节数目是一个有效的保存不同词汇的语音区别的手段。

正如吕叔湘所指出的,上述假设可以解释南北方言的一些重要差别。

双音化趋势的另外一个动因可能是来自新词语的大量增加。

随着社会的发展,生活、文化、政治等领域越来越复杂,那么就需要创造更多的新词表达新产生的概念。

这样即使在语音系统相对稳定的情况下,同音词也会大量增加。

同样的道理,语言为了顺应这一变化,也会增加词汇表现的语音长度。

吕叔湘以南北方言的对比来说明双音化与同音字之间的关系。

我们再来较仔细看一下这个问题。

一般来说,南方方言较之北方的语音系统简化慢,保留了较多的旧有的语音特征,因此语音系统也较为复杂。

例如,广州话完整保存了古入声的韵尾,拥有11个调类和59个韵母[4](P25-41);而普通话只有4个调类和39个韵母。

相应地,普通话的双音节词在广州话里多是单音节的。

双音化趋势早在两千年之前就开始了,而后一直稳定发展。

刚开始的时候,双音化仅仅是词汇或者语音范围内的事情。

可是随着这种发展趋势的增强,越来越多的双音词出现了。

我们从12世纪的文献《朱子语类》中选择了现代汉语还活跃着的124个双音节动词,看它们被引入语言的时期:双音动词从5至12世纪发展的一个考察复合词百分比5世纪之前76%5-8世纪4234%8-12世纪7560%上表显示,就我们所选定的范围看,绝大部分的双音词是在5世纪到12世纪之间产生的。

在所考察的124个双音节动词中,大约34%产生于5至8世纪之间,60%是在8至12世纪之间。

5至12世纪出现的双音节动词占全部的94%左右,5世纪之前的仅占6%。

虽然这只是一个抽样调查,但它可以从一个方面显示,5至12世纪是双音化发展的关键时期。

我们还有一个重要的证据可以确定双音化趋势发展的关键时期。

汉语有一类名词词缀,它们的重要功能是使一个单音节词根双音化。

我们认为,这些语法标记的出现是顺应双音化发展的结果。

王力认为[4],名词的前缀“老”和后缀“儿”大约产生于唐代,比如那时的文献已有“老婆”、“老师”和“盖儿”等。

名词后缀“子”和“头”的出现则更早,大约在魏晋南北朝时期,比如那时已见到“石子”、“种子”等的用法。

很明显,这些名词词缀的出现也是在5至10世纪之间。

使一个单音节双音化的方法主要反应在每一个词类的构词法上。

汉语有很多方法可以使一个单音词变成双音:(1)在一个单音节的词干上加上词缀,比如上面讨论的名词词缀;(2)在一个单音节的词根上加上另一个单音同义词,如“意”变成“意思”,“注”变成“注释”等;(3)原来的单音节词为新产生的双音节词所取代,比如“污”变成“弄脏”,“悟”变成“理解”等;(4)单音节词通过重叠而成为双音节的,比如“哥”可以是“哥哥”、“刚”成了“刚刚”等。

根据以上分析可知,双音化趋势在六朝时期开始加强,它不仅影响到语音、词汇和语法,[5]而且还影响到诗文的创作。

俞敏《永明运动的表里》[6]一文认为:“永明诗人”的五个主张之一为“同时也不反对两个字一节的字调重复”。

又指出:“反而是晚辈一点儿的周颙的两个字一节的利用字调的技巧得到了推广。

这不光好懂,而且好安排。

”为什么两个字一节利用声调会给人以“好懂”而且“好安排”的感觉,其背后有深刻的语言演化因素。

当汉语语音的基本单位由单音节变成双音节时,双音节将给人以节奏感,因此听起来顺。

此外,由于大量双音节的增加,大量的概念都是用双音节词表示的,因此以双音节为单位来作诗才比较方便。

二、律诗解体的语言内部因素诗歌是语言的艺术,每个朝代最有代表性的诗歌体裁应该是最充分反映该时代的语音的韵律141特征所赋予的审美形式。

那么随着语言的发展,特别是语音系统的变化,诗歌的体裁也会随之嬗变。

唐朝的诗歌达到了空前绝后的鼎盛时期,除了质和量外,还包括诗歌体裁的丰富多彩,就律诗而言,就有五律、五绝、七律、七绝等。

但是这些诗歌形式唐以后开始走向衰落,除了文人的仿古创作以外,每个朝代有代表的诗歌形式为其它体裁所替代,如宋代的词、元代的曲、以及今天的自由诗。

表面上看来,这似乎是诗人创作时尚的变迁,其实它背后也有深刻的语言变化因素起作用。

唐末及其后的相当长一段时期,汉语的语音系统发生了一个重要的变化,即“轻音”现象的产生。

王力《汉语史稿》的有关论述为:轻音不是汉语的一切方言都具备的,只有北京话和北方某些地区有轻音。

轻音不属于声调的范畴,所以我们叫它“轻音”,不叫它“轻声”。

声调主要是音高的关系,轻声主要是音强的关系。

轻音产生的时期,还没有被研究清楚。

首先我们应该指出,作为逻辑上的语音轻重,是任何语言和任何方言都具备的。

作为语法形式的轻音,那就必须随着语法的要求而产生。

因此,依我们看来,在普通话里,轻声的产生应该是在动词形尾“了”“着”形成的时代,在介词“之”字变为定语语尾“的”的时代。

估计在12世纪前后,轻音就产生了。

而这些语法成分大概从开始不久就是念轻音的。

后来复音词的后一成分或后面两三个成分也都变为轻音。

[4](P198)这段话清楚告诉我们,轻音的出现是汉语语音发展史上的一件大事,它与声调很不相同,不是依赖音高的旋律格式,而是音强的高低变化,它与那时一批语法标记的产生密切相关,大约产生在12世纪前后。

依照王力的思路,我们可以把轻声词产生的时间确定得更为准确一些。

结构助词“的”最早见于8世纪左右的敦煌变文里,在唐末五代时期的文献《祖堂集》里已经相当普遍,到了宋代已经发展出了现代汉语的几乎所有用法。

作为体标记的“了”最早见于10世纪的文献。

所以轻音至迟在10世纪已经出现了。

轻声字与语法的发展密切相关,现代汉语中读轻声的语法标记绝大部分都是在宋元时期出现的,主要包括以下各种类型:1、结构助词“的”2、体标记“了”、“着”、“过”3、复数标记“们”4、常见的补语和量词5、补语标记“得”和可能式的中缀:动+得/不+补6、动词重叠的第二个音节这些新兴的语法标记出现的频率极高,几乎每句话都不可避免地使用它们。

这样就从根本上改变了汉语句子的韵律特征。

在它们没有产生以前,每个字都有自己独立的调值,因此诗歌可以依靠声调的交错变换而产生韵律之美。

然而轻声的出现就撕裂了这种靠平仄的律诗的韵律格式,那么宋以后依照当时活的语言的诗歌创作,就不可能再依循原来律诗的格式了。

我们推测,肇端于唐代、兴盛于宋代的词,就是顺应这种变化而产生的一种新兴诗歌体裁。

词与律诗的共同之处是都讲究平仄,不同之处是,律诗句子的长度是固定的,词的句子则是参差不齐的。

利用较为自由的句子长度,比较有利于避免不能参与组织平仄格式的轻声字的出现。

关于这一问题还有待于进一步的研究。

更为强有力的证据是元曲的衬字。

“衬字”是曲子在曲律规定的字以外为了表意的需要而增加的字。

根据我们的调查,[7]元曲中的衬字相当大一部分都是这些新兴的语法标记。

例如:又做了李郎妻。

(《窦娥冤》)—体标记见佳人手擎着村务盏。

(《黑旋风仗义疏财》)—体标记巧花枝稳躲过蝴蝶恋。

(《雌木兰》)—体标记有禄的人儿也不逮养。

(《摆宴》)—结构助词强争春引惹的蜂蝶怨。

(《李亚仙花酒曲江池》)—结构助词只争个无深巷。

(《李太白贬夜郎》)—量词母子每到白头。

(《窦娥冤》)—复数标记上述划线的字都是所谓的“衬字”,它们都是宋元时期产生的语法标记。

元曲是讲究平仄的律诗向完全不讲究平仄的现代诗转变的过渡诗体,虽然它还勉强维持六朝诗歌以来的讲究平仄的特点,但是常常被这些轻241声字所“破坏”。

元朝文论家也曾大声疾呼保护传统讲究韵律的作诗方式,如14世纪初周德清在其《中原音韵》中提出,“每病今之乐府有遵音调作者,有增衬字作者”。