中科大材料力学与热学性能.docx

- 格式:docx

- 大小:7.72 MB

- 文档页数:38

材料力学与热力学研究近年来,材料力学与热力学的研究受到越来越多的关注。

这两个学科在材料科学中扮演着非常重要的角色,其贡献不断地拓宽了材料科学的研究范围和应用领域,也为我们开拓了更加广阔的视野和未来。

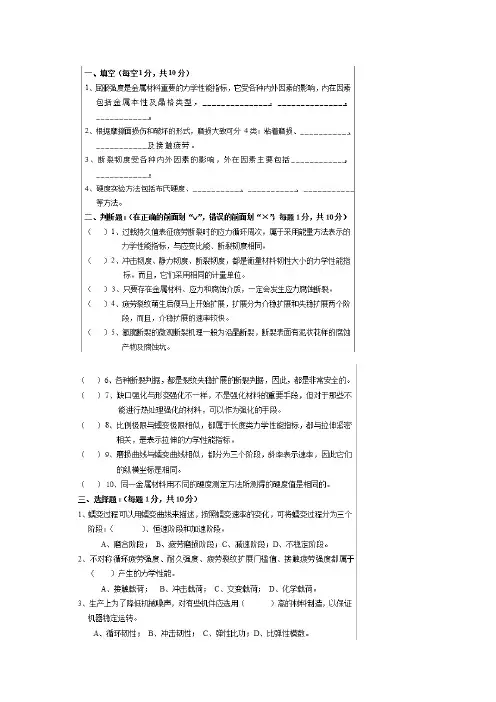

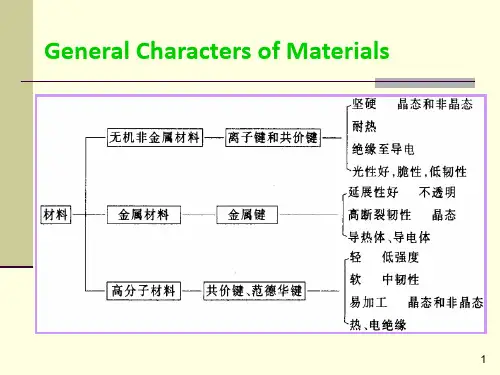

一、材料力学材料力学是研究材料的力学性能和破坏行为的学科,包括材料静态和动态力学性能、材料疲劳、断裂、塑性、蠕变和冷却等方面。

材料力学旨在研究材料在外力作用下的行为和变形规律,以及材料的破坏行为和失效原因,从而为材料的设计和优化提供基础支持。

在材料力学的研究中,常常会涉及到强度、硬度、韧性等方面的描述指标。

例如,通过拉伸试验得到材料的屈服点和极限强度等指标,能够直观地了解材料的强度性能;硬度测试可以反映材料抗划伤、压痕和穿孔等方面的性能;韧性指标可以反映材料破坏前的变形和裂纹扩展过程,并预测材料破坏时的应变和应力状态,为材料的选材和使用提供指导。

二、热力学热力学是研究物质与能量之间相互转化和传递关系的学科。

它旨在研究物质热性质、热力学过程和热力学平衡,研究物质的热力学性质和变化规律,以及热力学过程的能量转换和热力学平衡的特征。

在热力学研究中,常常会涉及到温度、热量、热容、熵等方面的描述指标。

例如,温度是描述物质热状态的基本参量,热量是物质热状态变化时的能量变化量,热容是描述物质在温度变化时吸收或释放热能的指标,熵是描述物质的无序程度和热力学过程方向性的指标。

三、材料力学和热力学的结合材料力学和热力学的结合是目前材料科学研究的重要趋势之一。

通过材料力学和热力学的结合,可以研究材料热力学性质对材料力学性能的影响和作用机理,以及材料力学性质对热力学过程的影响和作用机理,从而为材料的设计和开发提供更加丰富的信息和数据。

例如,材料的温度、应力、应变等材料力学变量往往会影响材料的热力学状态和性质,例如热传导性能、热膨胀系数等,因此,在设计材料的过程中需考虑材料力学和热力学之间的相互作用。

另外,通过材料力学和热力学的结合,还可以研究材料的相变规律和相变途径,进一步了解材料热力学特性和材料力学性能之间的关系。

一、名词解释1、滞弹性在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象弹性比功表示金属材料吸收弹性变形功的能力。

一般用金属开始塑性变形前单位体积吸收的最大弹性变形功。

包申格效应:材料经过预先加载并产生少量塑性变形,卸载后,再同向加载,规定残余伸长应力增加,反向加载规定残余伸长应力降低的现象,称为包申格效应。

河流花样:裂纹跨越若干相互平行的而且位于不同高度的解理面;解理裂纹与很多螺型位错相遇,汇合台阶高度足够大时,便成为在电镜下可以观察到的河流花样。

穿晶断裂:金属断裂时裂纹穿过晶内。

穿晶断裂可以是韧性断裂如室温下的穿晶断裂也可以是脆性断裂(如低温下的穿晶断裂)沿晶断裂:金属断裂时裂纹沿晶界扩展。

沿晶断裂多为脆性断裂。

断口形貌呈冰糖状应力场强度因子在线弹性断裂力学中,表示带初始裂纹构件的裂纹尖端处应力场奇异性性态的一个参数。

或者反映裂纹尖端弹性应力场强弱的物理量,称为应力强度因子。

裂纹扩展能量释放率:把裂纹扩展单位面积时系统释放势能的数值称为裂纹扩展能量释放率,简称能量释放率或能量率。

驻留滑移带:金属在循环应力长期作用下,形成永久留或再现的循环滑移带称为驻留滑移带,具有持久驻留性疲劳条带电镜断口分析表明,第二阶段的断口特征是具有略呈弯曲并相互平行的沟槽花样,称为疲劳条带(疲劳条纹,疲劳辉纹)应力腐蚀断裂:金属在拉应力和特定的化学介质共同作用下,经过一段时间后所产生的低应力脆断现象,称为应力腐蚀断裂。

磨损:机件表面相接触并作相对运动使,表面逐渐有微小颗粒分离出来形成磨屑(松散的尺寸与形状均不同的碎屑)使表面材料逐渐流失(导致机件尺寸变化和质量损失)造成表面损伤的现象即为磨损。

应力松弛:材料在恒定变形条件下,应力随时间的延续而逐渐减少的现象。

蠕变:金属在长时间的恒温、恒载荷作用下缓慢地产生塑性变形的现象。

3问答1金属解理典型组织特征2弹性模量是否对组织敏感合金化、热处理(显微组织)冷塑性变形对弹性模量的影响较小,所以,金属材料的弹性模量是一个对组织不敏感的力学性能指标。

第一章脆性材料的断裂强度等于甚至低于弹性极限,因而断裂前不发生塑性形变。

脆性材料的抗拉断裂强度低,但抗压断裂强度高。

强度:材料对塑性变形和断裂的抗力塑性:材料在断裂前发生的不可逆的变形量的多少韧性:断裂前单位体积材料所吸收的变形和断裂能。

即外力所做的功。

泊松比比例极限(16)弹性极限(17表征材料对极微量塑性变形的抗力)屈服强度抗拉强度延伸率断面收缩率P7真应力S——真应变Ɛ曲线P8单位体积材料在断裂前所吸收的能量,也就是外力使材料断裂所做的功,称为金属的韧度或断裂应变能密度Ut,它可能包含三部分能量,即弹性变形能、塑性变形能和断裂能。

第二章零构建的刚度取决于两个因素:构件的几何和材料的刚度。

表征材料刚度的力学性能指标是弹性模量。

在加工过程中,应当提高材料的塑性,降低塑性变形抗力——弹性极限和屈服强度。

金属变形的微观解释P12弹性模量表明了材料对弹性变形的抗力,代表了材料的刚度。

影响弹性模量的内部因素有纯金属的弹性模量、合金元素与第二相的影响,外部因素有温度、加载速率和冷变形影响p14总之,弹性模量是最稳定的力学性能参数,对合金成分和组织的变化不敏感。

单晶体金属的弹性模量,其值在不同的结晶学方向上是不同的,也表现出各向异性。

在原子间距较小的结晶学方向上,弹性模量的数值较高,反之较小。

弹性比功:弹性应变能密度,指金属材料吸收变形功而又不发生永久变形的能力,是在开始塑性变形前单位体积金属所能吸收的最大弹性变形功,韧度指标。

P17金属塑性变形方式为滑移和孪生,临界切分应力p21滑移面和滑移方向常常是金属晶体中原子排列最密的晶面和晶向。

金属浸提中的滑移系越多,其塑性可能越好。

实用金属材料的塑性变形特点择优取向形变织构(p22):1 各晶粒塑性变形的非同时性和不均一性2 各晶粒塑性变形的相互制约性与协调性屈服效应、时效效应p23提高屈服强度的途径:1 纯金属点阵阻力τp-n位错间交互作用阻力位错密度增加,临界应力也增加,所以屈服应力随之提高。

材料学(学科代码:080502)一、培养目标本学科培养德、智、体全面发展,在材料的制备、结构、性能及应用方面具有坚实的理论基础和实验技能,了解本学科发展前沿和动态,具有独立开展本学科科 学研究能力的高层次专门人才。

学位获得者应能承担高等院校、科研院所及高科技企业的教学、科研及开发管理等工作。

二、研究方向1.材料结构与性能关系反应、2.材料制备与加工、3.先进能源材料与应用技术(包括固体氧化物燃料电池材料,锂离子电池材料,透氧透氢陶瓷膜反应器材料)、4.先进结构材料与无机膜、5.陶瓷敏感材料三、学制及学分按照研究生院有关规定。

四、课程设置英语、政治等公共必修课和必修环节按研究生院统一要求。

学科基础课和专业课如下所列。

基础课:MS25201★热力学与相平衡★(3) MS25202★材料中的速率过程★(3)MS25203★材料合成化学★(3) MS25204★陶瓷科学与工艺学★(3)专业课:MS25205 固体化学(3) MS25206 材料力学与热学性能(3)MS25208 溶胶凝胶化学与工程引论(2)MS25209 化学气相淀积化学与薄膜工艺(2)MS25210 材料物理性能(3) MS25211 固体电化学与技术(3)MS15203 固体物理(4) MS15206 纳米材料学(3)MS15207 固体材料结构学(3) MS15208 材料的磁性(3)MS26201 无机膜与膜过程应用(2) MS26202 新能源材料与技术(2)MS26203 先进材料制备技术(2) MS26204 功能材料性能与表征(2)MS26205 材料科学与工程前沿(2) PH56206 材料物理实验方法(4)备注:带★号课程为博士生资格考试科目。

五、科研能力要求按照研究生院有关规定。

六、学位论文要求按照研究生院有关规定。

材料力学性能的热力学分析材料力学性能是研究材料强度、刚度、延展性、韧性等力学性质的学科。

然而,这些力学性质都是由原子、分子结构和相互作用引起的,因此,热力学作为描述原子、分子运动和相互作用的一种基本科学,也对材料力学性能的理解和描述提供了帮助。

热力学中存在着如下的基本概念:热力学系统:由一定数量的物质和能量构成,与外界存在着一定关系的物质系统。

状态量:描述系统状态的参数,如温度、压力、密度、熵等。

态函数:只与初末状态有关、路径无关的状态量,如内能、焓、自由能、吉布斯能等。

热力学第一定律:能量守恒定律,即能量不会被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

热力学第二定律:不可逆定律,即所有过程都存在热力学不平衡,直至达到热力学均衡状态。

以上这些概念和定律,都可以用于描述材料中原子、分子结构和相互作用的运动和能量转移过程。

例如,在固体中,原子和分子之间存在相互作用,其强度和方式将直接影响固体的刚度和强度。

当固体受到外力时,固体的柔性和弹性也与原子、分子之间的相互作用有关。

同时,热力学还能够解释材料性能在温度和压力变化下的变化趋势。

内能、焓、自由能、吉布斯能等各种态函数,可以用于研究材料的稳定性、失稳过程和相变行为。

例如,当温度上升时,固体材料中原子、分子的运动加剧,其内能也将提高。

若材料中原子、分子之间的相互作用受到破坏,其能量平衡状态将发生改变,导致固体的相变行为发生。

总之,材料科学中的力学性能分析和热力学分析是相辅相成的。

热力学作为描述物质运动和相互作用的基本科学,不仅可以用于解释材料中原子、分子的运动和能量转移过程,还能够用于研究相变行为、失稳过程、稳定性等现象。

这些知识将为我们更好地理解材料力学性能的本质提供帮助。