从空想社会主义到中国特色社会主义的理论和实践

- 格式:docx

- 大小:20.58 KB

- 文档页数:11

中国特色社会主义理论中期论文论科学社会主义从空想到科学从理论到实践的历程所在学院机电工程学院专业名称机械工程年级二〇一三级学生姓名、学号王力 134201250086完成日期 2013年10月30日星期三论科学社会主义从空想到科学从理论到实践的历程科学社会主义在经历巨大的低谷和挫折之后,终于在中国开出灿烂的花朵,显示出了强大的生命力。

在未来的道路上,我们要坚定不移的坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想,不断把我国社会主义事业推向前进。

本文总共分为三个部分,第一个部分主要介绍了空想社会主义思潮的诞生发展以及空想社会主义的不可实现性,同时还具体的介绍了空想社会主义的三位代表人物:圣西门、傅立叶和欧文。

这一部分是我收获比较多的部分,虽然并不是本文的核心思想,本文的核心思想是论证社会主义的科学性和历史必然性。

这一部分让我了解了社会主义开始发展时期的艰难性以及曲折性,同时通过阅读本文,我认识到了圣西门、傅立叶和欧文对社会主义的伟大贡献,他们对资本主义的经济制度、政治制度和思想道德观念进行了全面的批判;他们开始认识到人类社会的演化是一个不断进步、逐步前进的过程,并试图用经济基础来解释人类历史发展的原因以及资本主义灭亡的必然性;他们提出了对未来新社会构想,这些构想是不同于资本主义社会的目标和实现的途径,更重要的是他们进行了实践,例如欧文将自己全部财产在美洲进行的共产主义试验。

我个人认为他们完全可以称为社会主义道路的先行者,应该加大宣传他们的实践活动和历史功绩,而不是过多的强调他们的空想性。

尽管他们三个人的学说是在资本主义生产方式的基本矛盾、无产阶级与资产阶级的对立性暴露不完全历史条件下产生的,正如恩格斯所说:“不成熟的理论,是同不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。

”第二个部分,我认为“唯物主义历史观和通过剩余价值揭开资本主义生产的秘密,都应当归功于马克思。

必修一《中国特色社会主义》第一课社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展1.2 科学社会主义的理论与实践一、教学目标1.政治认同:认同科学社会主义,明确社会发展规律,坚信社会主义终将取代资本主义。

2.科学精神:通过空想社会主义和科学社会主义的对比,加深对科学社会主义的理解。

3.公共参与:积极主动投身于社会主义现代化建设,为实现共产主义奉献力量。

二、课型:新授课三、课时安排:1课时四、教学方法:五环教学法五、教具:多媒体六、教学过程:第一教学板块:科学社会主义产生的历史条件及创立(一)目标与导学:阅读课本P11-13找出下列知识点(学习要求:借助课本自主完成,同桌之间交流,统一答案)(1)科学社会主义产生的历史条件(2)空想社会主义的背景、阶段、代表人物、著作、主要思想、评价(3)三大工人运动及阶级斗争的三种基本形式(4)科学社会主义创立的理论基石(5)科学社会主义诞生的标志、基本内容、评价(二)自学与探究1、学生完成学习任务。

2、同桌(或小组)交流学习成果。

(三)展示与评价小组代表展示成果,师生补充评析。

(四)教师进行重难点点拨1、空想社会主义产生的背景、阶段、代表人物、著作、主要思想、评价(1)背景:伴随着资本主义形成和发展过程中日益显现的激烈矛盾,社会主义思想得以产生和发展;一些先进分子对资本主义进行揭露和批判,同时表达对未来理想社会的诉求。

(2)阶段:(3)评价:空想社会主义之所以是空想,就在于空想社会主义者仅从理性、正义等原则出发,揭露资本主义的弊端,设计未来社会的美好蓝图。

他们主张阶级调和,反对阶级斗争,看不到广大人民群众特别是无产阶级的力量,没有找到消灭资本主义社会和建立新社会的强大力量,也没有找到进行社会变革的正确途径。

2、三大工人运动及阶级斗争的三种基本形式十九世纪三四十年代,资本主义世界先后爆发了法国里昂工人起义、英国宪章运动、德意志西里西亚纺织工人起。

以三大工人运动的发生为标志,工人阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台,开始联合起来反抗资产阶级的统治,将斗争的矛头指向整个资产阶级和资本主义制度。

第一课社会主义从空想到科学,从理论到实践的发展1.2 科学社会主义的理论与实践一、科学社会主义产生的历史条件1.社会主义思想源头:空想社会主义(1)形成:伴随着资本主义形成和发展过程中日益显现的激烈矛盾,社会主义思想得以产生和发展。

在资本主义到来之时,一些先进分子看到了资本主义的弊端。

纷纷对资本主义进行揭露和批判,同时表达对未来理想社会的诉求,从而形成了空想社会主义。

(2)意义:空想社会主义是科学社会主义的思想来源。

(3)局限性:空想社会主义者仅从理性、正义等原则出发,揭露资本主义的弊端,设计未来社会的美好蓝图。

他们主张阶级调和,反对阶级斗争,看不到广大人民群众特别是无产阶级的力量,没有找到消灭资本主义社会和建立新社会的强大力量,也没有找到进行社会变革的正确途径。

(4)代表人物:圣西门:建立“实业制度”(采用说服的办法);傅立叶:(人人劳动、男女平等、没有城乡差别,没有脑力劳动和体力劳动的差别,并以普通的协作代替文明社会的个人竞争);欧文:(进行“新和谐公社”的共产主义新村实验)。

2.科学社会主义产生的历史前提:资本主义的发展和工人运动兴起。

(1)三大工人运动:十九世纪三四十年代,资本主义世界先后爆发了法国里昂工人起义、英国宪章运动、德意志西里西亚纺织工人起义。

(2)意义:以三大工人运动的发生为标志,工人阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台,开始联合起来反抗资产阶级的统治,将斗争的矛头指向整个资产阶级和资本主义制度。

(3)无产阶级反对资产阶级的阶级斗争的三种基本形式:经济斗争:无产阶级为了增加工资、缩短劳动时间、改善劳动条件而进行的反对资产阶级斗争。

政治斗争:为了推翻资产阶级反动统治,建立巩固无产阶级政权而进行的阶级斗争。

是无产阶级反对资产阶级最重要的最有决定性作用的斗争形式。

思想理论斗争:是无产阶级在意识形态领域反对资产阶级的斗争。

在无产阶级的阶级斗争中占有重要地位。

主要任务时向无产阶级和广大群众宣传革命思想,同资产阶级和一切剥削思想进行长期的斗争。

《社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展》高考政治专题复习一、开篇引入:穿越时空的社会主义之旅亲爱的同学们,大家好!今天,我们要一起踏上一段穿越时空的旅程,回到那遥远的过去,看看社会主义是如何从空想一步步走向科学,又是如何从理论变为实践的。

听起来是不是很酷?别担心,我会用最简单易懂、又不失风趣的语言,带你们领略这段精彩的历史。

二、知识点梳理:社会主义的演变之旅(一)社会主义的空想阶段空想社会主义的起源空想社会主义的萌芽可以追溯到古希腊时期,那时的哲学家们就开始思考理想社会的模样。

不过,真正形成系统的空想社会主义理论,还是在16世纪初的欧洲。

那时候,资本主义刚刚兴起,社会矛盾和阶级斗争日益激化,人们开始渴望一个更加公平、合理的社会制度。

空想社会主义的代表人物及其思想说到空想社会主义的代表人物,那就不得不提三大空想家:圣西门、傅立叶和欧文。

他们提出了各种各样的社会改革方案,比如建立平等的社会制度、实现财产共有、消除阶级差别等等。

不过,这些方案都停留在理论层面,没有提出实现这些目标的具体途径和方法。

所以,我们称他们的思想为“空想”。

(二)社会主义的科学阶段马克思主义的诞生正当人们还在为如何实现理想社会而苦苦思索时,一位伟人出现了——他就是卡尔·马克思。

马克思在继承前人思想成果的基础上,创立了科学社会主义理论。

这个理论不仅揭示了资本主义社会的本质和规律,还指出了实现社会主义和共产主义的途径和方法。

马克思主义的主要内容马克思主义的内容非常丰富,主要包括唯物史观、剩余价值理论、阶级斗争理论、无产阶级革命和无产阶级专政理论、社会主义和共产主义理论等。

这些理论为我们认识世界、改造世界提供了强大的思想武器。

(三)社会主义的实践阶段十月革命:社会主义从理论到实践的飞跃1917年,俄国爆发了伟大的十月革命。

在列宁的领导下,布尔什维克党推翻了沙皇专制统治和资产阶级临时政府,建立了世界上第一个社会主义国家——苏维埃俄国。

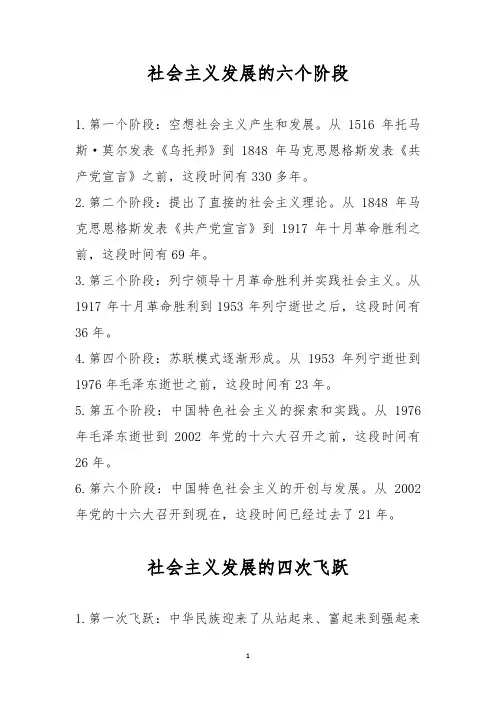

社会主义发展的六个阶段1.第一个阶段:空想社会主义产生和发展。

从1516年托马斯·莫尔发表《乌托邦》到1848年马克思恩格斯发表《共产党宣言》之前,这段时间有330多年。

2.第二个阶段:提出了直接的社会主义理论。

从1848年马克思恩格斯发表《共产党宣言》到1917年十月革命胜利之前,这段时间有69年。

3.第三个阶段:列宁领导十月革命胜利并实践社会主义。

从1917年十月革命胜利到1953年列宁逝世之后,这段时间有36年。

4.第四个阶段:苏联模式逐渐形成。

从1953年列宁逝世到1976年毛泽东逝世之前,这段时间有23年。

5.第五个阶段:中国特色社会主义的探索和实践。

从1976年毛泽东逝世到2002年党的十六大召开之前,这段时间有26年。

6.第六个阶段:中国特色社会主义的开创与发展。

从2002年党的十六大召开到现在,这段时间已经过去了21年。

社会主义发展的四次飞跃1.第一次飞跃:中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

在新中国成立以后,在改革开放以后,在新时代以后,我们国家取得了巨大的进步和成就。

2.第二次飞跃:中国共产党迎来了从建立、巩固、完善到坚持和发展中国特色社会主义制度体系的伟大飞跃。

我们党在长期奋斗中不断探索规律、创新理论、完善制度、推进实践。

3.第三次飞跃:人民军队迎来了从建立、巩固、现代化到全面建设世界一流军队的伟大飞跃。

我们军队在保卫祖国和人民利益中不断增强战斗力、改革力量体系、提高科技水平、拓展国际合作。

4.第四次飞跃:中华文化迎来了从传承创新、繁荣昌盛到走向世界舞台中央的伟大飞跃。

我们文化在继承优秀传统文化中不断创造新时代精神文明成果、增强文化自信心、促进文化交流互鉴。

第一课社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展第一课社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展课程名称:社会主义基本原理概论要点梳理:一、原始社会的解体和阶级社会的演进一)从原始社会到奴隶社会1.原始社会1)原始社会的地位原始社会是人类社会发展的最初阶段,也是最低阶段。

如果把原始社会比作人类的童年,那么这个童年期长达二三百万年。

2)原始社会的发展阶段①旧石器时代:原始社会的绝大部分时间处于旧石器时代,人们主要以采集天然食物为主。

②新石器时代:距今约一万年前,人类进入了新石器时代,原始畜牧业和农业开始出现,人们从食物的采集者变为生产者。

那些得益于畜牧业农耕而使人类实现了定居的地方,大都成为人类文明的摇篮。

3)原始社会的生产关系特点原始社会低下的生产力使人们不得不共同劳动,共同占有生产资料,在生产中结成平等互助的关系,平均分配劳动产品。

二、社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展一)科学社会主义的理论与实践1.科学社会主义产生的历史条件科学社会主义产生的历史条件包括:工业革命的发展、封建制度的瓦解、无产阶级的崛起等。

2.科学社会主义的理论基石和诞生标志科学社会主义的理论基石是马克思主义,诞生标志是《宣言》的发表。

3.社会主义生产关系的特点社会主义生产关系的特点是公有制、按劳分配、劳动人民当家作主。

三、资本主义社会的生产力和生产关系的状况1.原始社会的解体和阶级社会的演进2.奴隶社会、封建社会和资本主义社会的生产力和生产关系的状况资本主义社会的生产力高度发展,但生产关系却存在着基本矛盾和历史命运。

特别提醒:生产力与生产关系是辩证关系,生产力是指人们利用和改造自然的能力,包括生产资料和劳动力等物的因素以及劳动者在生产中起主导作用的人的因素。

生产关系则是指人们在生产中结成的社会关系,包括生产资料的所有制关系、劳动的组织形式、分配方式等。

要有大量货币作为资本,以开办资本主义企业为必要条件。

此外,还需要有大量失去生产资料的人身自由,能够自由出卖劳动力。

从空想社会主义到中国特色社会主义的历程

回顾过去的一百余年,社会主义在历史长河中不断的发展和变化。

而纵观中国特色社会主义的发展,可将其划分出六个时间段。

第一个时间段是:空想社会主义的产生和发展。

空想社会主义对资本主义进行了尖锐的揭露和批判,有的还试图把社会主义理论同群众运动联系起来,甚至进行了通过暴力推翻当时社会制度的尝试,空想社会主义论证未来社会代替资本主义的必然趋势。

第二个时间段是:马克思、恩格斯创立科学社会主义理论体系。

马克思、恩格斯在总结当时工人运动的实践经验,深入进行科学研究中,批判地吸取了人类思想文化的优秀成果,实现了自己世界观和阶级立场的根本转变,形成了自己的不同于古典学派和空想思潮的崭新的科学思想体系,把社会主义从空想变成为科学。

第三个时间段:列宁领导十月革命胜利并践行社会主义。

第四个时间段:苏联模式逐步形成。

第五个时间段:新中国成立后我们党对社会主义的探索和实践。

第六个时间段:我们党进行改革开放的历史性决策、开创和发展中国特色社会主义。

这六个时间段提供了一条从中国特色社会主义的历史源流来看世界社

会主义发展史的线索,是一条主线,但并不是社会主义发展史的全部。

但无论如何,21世纪世界社会主义的主流是科学社会主义,科学社会主义的主力是中国特色社会主义。

科学社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展科学社会主义是与空想社会主义相对而言的、关于社会主义的科学的理论体系、理论模型与实践模式。

科学社会主义是人类一切文明成果的结晶,马克思、恩格斯运用辩证唯物主义的逻辑思维形式,在批判历代空想社会主义的基础上,以历史唯物主义的观点揭示和发现了人类社会发展的规律及当代资本主义经济运动的规律----剩余价值规律。

空想社会主义产生于16世纪初。

作为一种批判、否定资本主义的思潮,空想社会主义是早期无产阶级意识和利益的先声,反映了早期无产阶级迫切要求改造现存社会、建立理想的新社会的愿望。

与资本主义生产方式发展所经历的家庭手工业、工场手工业和机器大工业三个阶段相适应,空想社会主义思潮在其300多年的历史发展中,也经历了三个发展阶段:即16--17世纪的早期空想社会主义、18世纪的空想平均共产主义、19世纪初期批判的空想社会主义。

空想社会主义虽然为科学地论证人类社会历史提供了相当丰富的思想资料,对未来社会提出了许多积极的结论和天才的预测。

但是它是带有虚幻和空想的社会主义,空想社会主义者往往披上宗教神学的外衣,采取虚幻的文学游记形式表达自己的政治主张,表现出“共产主义思想的微光”。

1844年8月,马克思和恩格斯在巴黎会见。

从此他们为人类解放并肩战斗,结下了毕生的友谊。

他们把理论研究工作同无产阶级的解放斗争联系的一起,宾个亲自参加工人运动,不断总结工人斗争经验,将它们上升为理论,在吸收人类优秀文化基础上,创立了科学社会主义理论。

1848年,马克思、恩格斯受国际无产阶级的革命组织——共产主义者同盟的委托,为同盟起草纲领,这就184年2月发表的《共产党宣言》。

《共产党宣言》的发表标志着科学社会主义的诞生,从此,无产阶级有了自己的强大的思想武器,国际共产主义运动进入新的阶段。

唯物史观为社会主义从空想到科学的转变奠定了第一块理论基石。

第一,唯物史观克服了空想社会主义把“人类理性”、“永恒正义”视为社会历史发展的根本原因的理论缺陷,找到了用社会存在说明社会意识的道路。

教学过程一、课程导入教师:今天,我们来学习第一课第二框,科学社会主义的理论与实践。

在课程正式开始前,让我们下线来看一段视频,感受马克思科学社会主义学说的力量和光芒。

播放视频:《马克思是对的》主题曲——《你的名字,我的力量》补充资料:为纪念马克思诞辰200周年,中宣部理论局等联合制作了5集通俗理论对话节目《马克思是对的》。

该节目主题曲是《你的名字,我的力量》,歌词为:你探究人生的眼睛,是年少时梦里的星星,告诉我为何出发,找到的是远行的意义。

你洞悉世界的眼睛,是黑夜里耀眼的星星,光辉的思想温暖胸膛,种下的是不变的信仰。

你预言未来的思想,如同照彻前行路上的太阳,真理的光芒多么明亮,伴我们穿过惊涛骇浪。

你的名字我的力量,历史的奔腾,沿着你昭示的方向,人类的进步,见证者你的光荣。

你的名字我的力量,伟大的梦想在世界的东方绽放,复兴的中华,向着美好未来启航。

教师:这是一首关于青春记忆、信仰坚守以及真理歌颂的歌曲。

作为全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师,马克思有着洞悉世界的眼睛和解放全世界的胸怀。

两个世纪过去了,人类社会发生了巨大而深刻的变化,但马克思的名字依然在世界各地受到人们的尊敬,马克思的学说依然闪烁着耀眼的真理光芒!让我们在激扬的旋律中,沿着社会主义从空想到科学,从理论到实践的历史轨迹,感悟为什么马克思主义是对的,探究科学社会主义为什么科学。

二、新课讲授分议题1:科学社会主义为什么能够从空想走向科学?环节1:憧憬呐喊——科学社会主义产生的思想来源(空想社会主义)教师:请同学们首先阅读下面三则材料,并回答以下三个问题:①三个时期空想社会主义者是如何揭露和批判资本主义的?各有什么样的特点?②为什么他们的美好理想却化为了泡影?③如何看待空想社会主义?材料1:早期空想社会主义的突出代表托马斯·莫尔的故事莫尔是空想社会主义的开山鼻祖。

他出生于英国伦敦的一个贵族家庭,天资聪颖,阅读了大量人文主义著作和古典作家的作品,柏拉图的《理想国》是他最喜欢读的书。

从空想社会主义到中国特色社会主义的理论和实践从空想社会主义到中国特色社会主义的理论和实践陈文杰在发展中国特色社会主义的同时,我们应该理性的回顾社会主义发展的历史,以史为鉴可以知兴替,通过对社会主义发展过程的回顾和了解,我们可以从中吸取经验教训,为更好的促进今天中国特色的社会主义的发展,同时,我们的科学结论也应当符合“论从史出”的原则,根据这个要求,我们可以科学的洞察历史发展的规律,并得出正确理论总结,从而为今天的社会实践提供更科学的世界观和方法论。

社会主义理论和实践开创了人类历史的新纪元,像一个灯塔指导着人类朝着目标前进,尽管这一过程充满了曲折,并且又是相当漫长,但是却阻挡不了人类对共产主义社会的执着追求。

本文试着以社会主义发展过程中的重大理论和实践为核心线索,分析其中成败得失,为我们当代中国特色社会主义理论和实践的发展起到促进作用。

、空想社会主义之利弊一)空想社会主义理论的历史价值和当代意义16、17 世纪的空想社会主义,已经对未来社会主义进行了文字性的描述,提出了社会主义的基本原则,如公有制、人人平等、按需分配等,到了18 世纪,空想社会主义已经开始理论探讨,并开始探索人类社会的发展规律,开始批判资本主义私有制,也提出了一些初步的阶级观点。

到了19 世纪早期,空想社会主义发展到顶峰,以圣西门、傅立叶和欧文为代表的空想社会主义者,批判矛头直接对准资本主义制度;理论上提出了经济状况是政治制度的基础,私有制产生阶级和阶级剥削等观点;在设计未来社会蓝图时以大工厂为原型,完全抛弃了平均主义和苦修苦炼的禁欲主义,使社会主义成为一种具有高度物质文明和精神文明的社会。

对共产主义社会的终极目标有了较为清晰的蓝图,对通过生产资料公有的办法来建立社会平等,废除私有制,取消财产不平等主张具有进步意义。

同时,空想社会主义理论有很多理论对今天中国建设社会主义和谐社会具有借鉴意义。

如:空想社会主义者认为:“经济发展必须有利于人的自由发展;经济发展必须有利于社会和谐;为了和谐发展必须保持人口增长、经济发展和自然资源的平衡;道德水平和经济水平提高是共产主义的必要条件。

”1 从而,为后来科学社会主义的产生奠定了丰富的思想和理论基础。

二)空想社会主义的重要缺陷尽管空想社会主义者提出了一系列有价值的理论,但是并没有提出切实可行的解决办法。

其主要原因包括:其一,缺乏对经济社会发展规律的理性探索和主观主义社会观。

虽然空想社会主义提出财富公有和分配平等,但是在社会生产力水平不足以实现这一目标的情况下,没有提出有效的方法论。

他们“解决社会问题的办法不是根据现实的经济条件…而是对经济社会规律的理性分析的前提下,就势必会产生恩格斯所说的“武断的、空想的超越”,势必会导致“对私有制的攻击, 人类自由解放规律的探索和个人英雄主义历史观。

空想社会 主义更多地是站在个人英雄主义的历史观, 有着“从痛心人间疾苦走向救世主…的理想主义社会改革家的危险倾向。

” 他们没有看到人民群众才是历史的创造者,无产阶级是资产 阶级的掘墓人这一历史规律。

由于这些缺陷,空想社会主义 者不可能创造出科学社会主义所必须的科学理论体系。

、马克思主义的历史功绩资本主义使阶级关系简单化了, 使以往为等级关系所掩盖的 阶级关系和阶级斗争暴露出来了,也使得经济因素在历史发 展中的决定作用显现出来了。

这就为马克思发现社会历史的件。

”6 加之对空想社会主义的扬弃,最终 产般规律提供了条生了科学社会主义,也就是马克思主义。

马克思科学社会 主义的历史功绩主要表现在:一)马克思主义开创了理论先行的社会革命模式在社会主义革命之前,从原始社会、到奴隶社会、到封建社会、再到资本主义社会的历史发展进程中,没有哪一种社会形态的兴替是以理论为先导的,但是马克思主义诞生以 后,人们可以对未来新的社会形态有一定的理论认识,并且 按照理论的引导区委未来新的社会而奋斗,使人类朝着更高 级的社会形态迈进,并为此进行一系列的革命实践,并最终 取得成功。

这个先河的首开者属于马克思主义,早期以马恩 为代表的马克思主义者通过自身的革命实践,总结出科学的 理论原则,并反过来又指导新的社会实践,设这些科学理论 原则经按照自己设计的蓝图建立最完美的社会制度。

”这样,在缺乏对财产公有制的要求,都必然会烟消云散”4。

其二,缺乏对2。

。

”受革命实践的检验。

(二)马克思主义理论体系实现了唯物主义,辩证法,唯物史观的科学结合马克思主义分析了资本主义社会的基本矛盾,即社会化大生产和生产资料私有制的矛盾,并深刻阐明了社会主义替代资本主义的必然性,这是人类历史上改造社会形态的一次壮举。

它体现了这种理论是植根于对资本主义社会经济规律的系统研究的基础之上的,是这个理论实事求是品质的体现,是这个理论体系科学性的基础,从而将立志于改造资本主义的先行者们从“空想”引向现实。

另外,也为坚定无产阶级和他的政党革命必胜的信心奠定了理性基础。

马克思辨证唯物主义,帮助人类正确地认识自身,自然界并对人与自然界,人与自身关系的和谐发展提供了科学的世界观和方法论,对于资本主义社会的弊端之一,即对自然环境的破坏和有限自然资源不加节制的滥用,提供了根子上的解决方案,即改变人在思想上和自然的不和谐关系的认识乃至由此引发了错误实践行为。

在今天,对于人类处理环境保护问题、资源危机问题都有着现实的指导意义。

马克思的唯物史观,帮助社会主义革命和建设者,避免重蹈空想社会主义个人英雄主义历史观、主观主义,起着根本性的思想指导。

对社会存在和社会意识的辨证关系即发展不平衡性做了深刻分析,对社会主义革命、建设的实践中出现的左的和右的思想倾向有着预言和警示的作用。

马克思的唯物辩证法指导人类在实践中,超越孤立、静止、片面的思维方式,建立起科学的矛盾观,进而构建人类科学的思维观,直接对人们日常处理各种事务的方法、思路提供了最普遍的方法论。

总之,马克思主义是集合了哲学、经济、社会、历史、政治的一个非常完整的理论体系,他基本满足了无产阶级在社会主义革命、建设实践过程中的一切所需。

没有这个理论体系,社会主义将很难取得发展。

三)马克思科学社会主义开创了的开放式哲学体系,形成自我完善、可持续发展的理论体系,从而可以持续指导社会主义的实践。

恩格斯说:马克思的整个世界观不是教义,而是方法。

它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这些研究使用的方法。

3 恩格斯这段话让我们看到了马克思主义在本质上是一个开放的系统而非死的模式,天生即具有与时俱进的特征。

“马克思主义哲学与旧哲学的根本区别在于它具有实践性,它认为哲学家的任务不仅仅是解释世界,而更重要的是改造世界。

要做到这一点,就不能拘泥于个别的结论,始终要严格地以客观实际为根据,以时间、空间、条件为转移。

当时代发生了变化,马克思主义哲学中那些反映特定时代的结论,也应当变化,必须对现时代所提出的问题做出新的哲学概括。

”4这种与时具进的理论品质决定了这个理论体系是可持续发展、日益进化更新的活的体系。

另外,马克思主义还具有自我完善性。

这体现在批评和自我批评的实事求是的精神上。

“就是当时历史条件下的社会发展趋势,也不能说马克思和恩格斯的判断就是完全正确的。

他们自己曾多次承认,对资本主义即将崩溃和世界无产阶级革命的预言是错误的…而且,资本主义也始终处于发展和变革之中,马克思所批判的不过是自由放任的资本主义的弊端,马克思的社会主义理论只不过是对自由放任的资本主义的超越。

”5事实证明,正是这种实事求是的精神指引着全世界的共产党人能够百折不挠地从一次次挫折中走出来,并最终走向胜利。

也是中国共产党取得胜利的三大法宝之一,是毛泽东思想活的灵活,是邓小平同志领导中国人民取得改革开放胜利的根本思想保证。

总之,马克思科学社会主义理论是全世界无产者取得革命成功的必不可少的理论保证。

、列宁主义的意义及苏联模式的利弊19 世纪末20世纪初,世界资本主义发展到帝国主义阶段,列宁在新的历史条件下,运用马克思主义的世界观和方法论研究了资本主义发展的新情况新特点,提出了帝国主义时代的无产阶级解放和被压迫民族解放的新理论和新策略,把马克思主义推进到列宁主义阶段。

列宁对社会主义的贡献主要表现在:其一,领导十月革命,建立世界上第一个社会主义国家。

使社会主义由理论变成了现实,这使得人类在追求公平正义的社会制度上迈出了决定性意义的一步,其二,捍卫和发展了马克思主义,列宁坚决同国内和国际的机会主义进行了不调和的斗争,在总结马克思去世后自然科学发展状况的基础上,坚持和发展了马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义;在研究了资本主义社会的新矛盾后,提出了帝国主义理论,指帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义,是无产阶级革命的前夜,发展了马克思主义的政治经济学理论;在研究了帝国主义发展的不平衡性后,提出了社会主义革命可能首先在一国或几国内取得胜利的理论并加以实践,创立了世界第一个无产阶级专政的社会主义国家,列宁还创立了新型无产阶级政党的学说,发展了马克思主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的理论和策略,关于工农联盟和民族殖民地解放的理论,提出了经济落后国家如何过渡到社会主义的道路,总结了建设社会主义的经验等,从而极大丰富和发展了马克思主义科学社会主义理论。

列宁去世后,苏俄开始了斯大林的统治时期,这个时期形成的高度集中的经济政治体制被称为斯大林模式,也就是后来常说的苏联模式,这个模式,简单说就是在高度集中的管理体制下,主要使用计划和行政命令的方式,对国家的经济政治生活进行直接管理的模式。

它的优势在于,极大地发挥了社会主义意识形态的优越性,即为了共同的理想,大家自觉自愿地放弃自己的“私利” 而以大局为重的思想境界。

这在资本主义社会恐怕难以凝聚起这样的社会集体感。

另外,集中优势于一点进行突破,也符合科学的方法论。

所以,苏联在短短30 年里取得了西方百年的工业化成就,不能不说是人类历史上的一个创举。

为后起的社会主义国家的建设,提振了社会主义阵营的信心,对当时国际两大阵营的力量对比的变化起到了非常积极的作用。

然而,苏联模式的弊端也是显然的。

主要体现为以下几点:一)这种模式不符合常态的社会管理原则和经济规律整体来说,这种高度集中的经济政治体制,极大地挫伤了广大农民的社会主义积极性。

在经历了“战士共产主义”的共产配给制后,农民再次受到不平等的社会待遇,这样的调整次数多了,时间长了,必然会造成阶级分裂的根源。

从整个的人类历史看,这种近乎于“霸道”的管理模式总是不会长久的,他根本上是违背了人性的公平需要,也不符合经济规律中平等交换的原则和需求价格弹性规律。

所以,只能在特殊的段历史时期使用,而不能成为社会的常态管理原则的。

(二)没有监督机制的高度集权是导致腐败的温床苏联采用高度集中的经济政治体制进行社会主义建设的模式,它的要害关键则在于树立个人崇拜。