贫困和反贫困

- 格式:ppt

- 大小:972.50 KB

- 文档页数:49

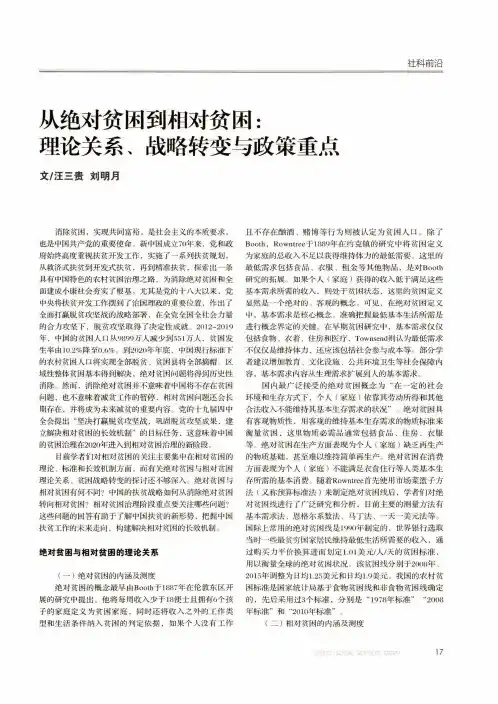

从绝对贫困到相对贫困:理论关系、战略转变与政策重点文/汪三贵刘明月消除贫困,实现共同富裕,是社会主义的本质要求,也是中国共产党的重要使命。

新中国成立70年来,党和政府始终高度重视扶贫开发工作,实施了一系列扶贫规划,从救济式扶贫到开发式扶贫,再到精准扶贫.探索出一条具有中国特色的农村贫困治理之路.为消除绝对贫困和全面建成小康社会夯实了根基。

尤其是党的十八大以来.党中央将扶贫开发工作摆到了治国理政的重要位置.作出了全面打贏脱贫攻坚战的战略部署,在全党全国全社会力量的合力攻坚下,脱贫攻坚取得了决定性成就。

2012-2019年,中国的贫困人口从9899万人减少到551万人,贫困发生率由10.2%降至0.6%o到2()20年年底,中国现行标准下的农村贫困人口将实现全部脱贫、贫困县将全部摘帽、区域性整体贫困基本得到解决,绝对贫困问题将得到历史性消除。

然而,消除绝对贫困并不意味着中国将不存在贫困问题,也不意味着减贫工作的暂停.相对贫困问题还会长期存在,并将成为未来减贫的重要内容。

党的十九届四中全会提出“坚决打赢脱贫攻坚战,巩固脱贫攻坚成果,建立解决相对贫困的长效机制”的目标任务.这意味着中国的贫困治理在2020年进入到相对贫困治理的新阶段。

目前学者们对相对贫困的关注主要集中在相对贫困的理论、标准和长效机制方面.而有关绝对贫困与相对贫困理论关系、贫困战略转变的探讨还不够深入。

绝对贫困与相对贫困有何不同?中国的扶贫战略如何从消除绝对贫困转向相对贫困?相对贫困治理阶段重点要关注哪些问题?这些问题的回答有助于了解中国扶贫的新形势,把握中国扶贫工作的未来走向,构建解决相对贫困的长效机制。

绝对贫困与相对贫困的理论关系(一)绝对贫困的内涵及测度绝对贫困的概念最早由Booth于1887年在伦敦东区开展的研究中提出。

他将每周收入少于18便士且拥有6个孩子的家庭定义为贫困家庭,同时还将收入之外的工作类型和生活条件纳入贫困的判定依据,如果个人没有工作且不存在酗酒、赌博等行为则被认定为贫困人口。

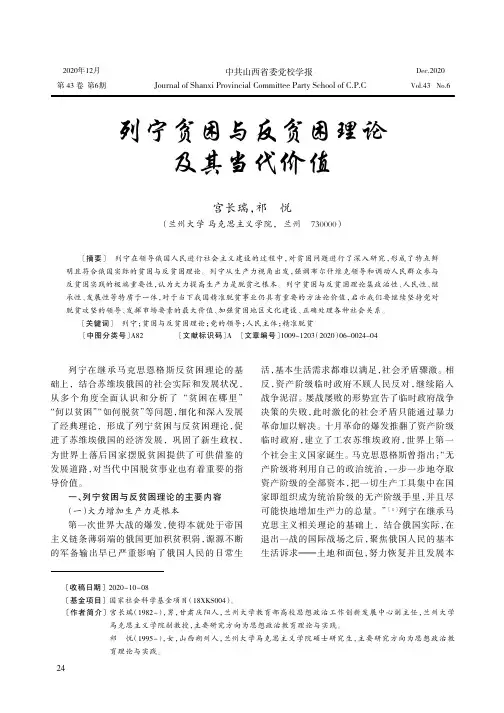

〔摘要〕列宁在领导俄国人民进行社会主义建设的过程中,对贫困问题进行了深入研究,形成了特点鲜明且符合俄国实际的贫困与反贫困理论。

列宁从生产力视角出发,强调布尔什维克领导和调动人民群众参与反贫困实践的极端重要性,认为大力提高生产力是脱贫之根本。

列宁贫困与反贫困理论集政治性、人民性、继承性、发展性等特质于一体,对于当下我国精准脱贫事业仍具有重要的方法论价值,启示我们要继续坚持党对脱贫攻坚的领导、发挥市场要素的最大价值、加强贫困地区文化建设、正确处理各种社会关系。

〔关键词〕列宁;贫困与反贫困理论;党的领导;人民主体;精准脱贫〔中图分类号〕A82〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1009-1203(2020)06-0024-04宫长瑞,祁悦(兰州大学马克思主义学院,兰州730000)〔收稿日期〕2020-10-08〔基金项目〕国家社会科学基金项目(18XKS004)。

〔作者简介〕宫长瑞(1982-),男,甘肃庆阳人,兰州大学教育部高校思想政治工作创新发展中心副主任,兰州大学马克思主义学院副教授,主要研究方向为思想政治教育理论与实践。

祁悦(1995-),女,山西朔州人,兰州大学马克思主义学院硕士研究生,主要研究方向为思想政治教育理论与实践。

列宁在继承马克思恩格斯反贫困理论的基础上,结合苏维埃俄国的社会实际和发展状况,从多个角度全面认识和分析了“贫困在哪里”“何以贫困”“如何脱贫”等问题,细化和深入发展了经典理论,形成了列宁贫困与反贫困理论,促进了苏维埃俄国的经济发展,巩固了新生政权,为世界上落后国家摆脱贫困提供了可供借鉴的发展道路,对当代中国脱贫事业也有着重要的指导价值。

一、列宁贫困与反贫困理论的主要内容(一)大力增加生产力是根本第一次世界大战的爆发,使得本就处于帝国主义链条薄弱端的俄国更加积贫积弱,源源不断的军备输出早已严重影响了俄国人民的日常生活,基本生活需求都难以满足,社会矛盾骤激。

相反,资产阶级临时政府不顾人民反对,继续陷入战争泥沼。

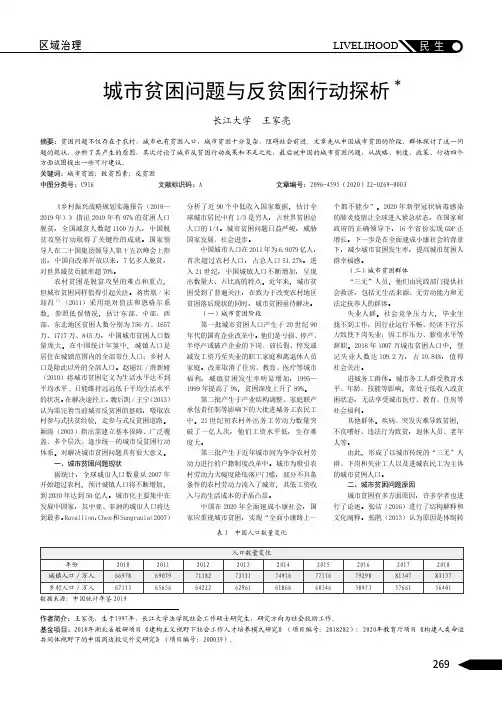

269区域治理LIVELIHOOD城市贫困问题与反贫困行动探析*长江大学 王家亮摘要:贫困问题不仅存在于农村,城市也有贫困人口,城市贫困十分复杂,阻碍社会前进。

文章先从中国城市贫困的阶段、群体探讨了这一问题的现状,分析了其产生的原因,其次讨论了城市反贫困行动成果和不足之处,最后就中国的城市贫困问题,从战略、制度、政策、行动四个方面试图提出一些可行建议。

关键词:城市贫困;致贫因素;反贫困中图分类号:C916文献标识码:A文章编号:2096-4595(2020)22-0269-0003《乡村振兴战略规划实施报告(2018—2019年)》指出2019年有97%的贫困人口脱贫,全国减贫人数超1100万人,中国脱贫攻坚行动取得了关键性的成就。

国家领导人在二十国集团领导人第十五次峰会上指出,中国自改革开放以来,7亿多人脱贫,对世界减贫贡献率超70%。

农村贫困是脱贫攻坚的难点和重点,但城市贫困同样值得引起关注。

蒋贵凰/宋迎昌[1](2011)采用绝对值法和恩格尔系数,参照低保情况,估计东部、中部、西部、东北地区贫困人数分别为756万、1657万、1717万、845万,中国城市贫困人口数量庞大。

在中国统计年鉴中,城镇人口是居住在城镇范围内的全部常住人口;乡村人口是除此以外的全部人口。

赵丽红/薛新娅(2010)将城市贫困定义为生活水平达不到平均水平,只能维持远远低于平均生活水平的状况。

在解决途径上,魏后凯/王宁(2013)认为需完善当前城市反贫困的基础,吸取农村参与式扶贫经验,走参与式反贫困道路。

颖涛(2003)指出需建立基本保障、广泛覆盖、多个层次、逐步统一的城市反贫困行动体系。

对解决城市贫困问题具有很大意义。

一、城市贫困问题现状据统计,全球城市人口数量从2007年开始超过农村,预计城镇人口将不断增加,到2030年达到50亿人。

城市化主要集中在发展中国家,其中亚、非洲的城市人口将达到最多。

Ravallion ,Chen和Sangraula (2007)分析了近90个中低收入国家数据,估计全球城市居民中有1/3是穷人,占世界贫困总人口的1/4。

发展中国家贫困化理论与反贫困战略发展中国家贫困化理论与反贫困战略近年来,全球范围内贫困问题愈发凸显,特别是在发展中国家,贫困现象更加突出。

对于这一现象,学者们提出了各种各样的贫困化理论,并提出了相应的反贫困战略,以期帮助这些国家实现经济发展和贫困问题的解决。

一、贫困化理论的概述1.1 结构性调整观点结构性调整理论认为,贫困问题源于发展中国家内部社会经济结构的矛盾和不平衡。

经济的结构性调整可能导致一部分劳动力失业和收入下降,从而使贫困化问题加剧。

此理论强调了在实施反贫困战略时需要重视结构性调整以保护弱势群体。

1.2 资源峪论资源峪论主张资源分配不均导致贫困。

发展中国家贫困化问题因为资源的不公平分配导致。

因此,解决贫困化问题就要通过合理分配资源,提高弱势群体的获得资源的机会。

1.3 人力资本峪论人力资本峪论认为,缺乏教育和培训机会导致贫困。

发展中国家在基础教育、医疗保健以及技术培训等领域的投入不足,限制了人们实现自身潜力的能力,进而导致贫困化问题的加剧。

因此,针对这个问题,提供良好的教育和培训机会是解决贫困的关键。

二、反贫困战略的探索2.1 经济发展战略根据结构性调整理论,发展中国家应该采取积极的经济发展战略,以促进经济结构的调整和转型。

包括鼓励产业升级、推动技术创新以及发展服务业等措施,在增加就业机会的同时提升劳动力的收入水平。

2.2 社会保障体系建设为了促进资源的公平分配,发展中国家需要建立健全的社会保障体系。

包括建立全面覆盖的医疗保险制度、完善社会救助制度以及提供基本的退休养老保障等。

通过社会保障体系的搭建,弱势群体可以享受到更多的福利,并减轻贫困现象的发生。

2.3 教育和培训投入加大针对人力资本峪论的观点,发展中国家应该加大对教育和培训的投入。

建设更多的学校和培训机构,提供优质的教育资源和培训课程。

此外,还要注重提高教师和培训师的素质,以保障教育和培训的质量。

通过提供良好的教育和培训机会,发展中国家能够提高劳动力的技能和素质,为贫困人口提供更多实现自身价值的机会。

第九章贫困问题第一节贫困状况第二节贫困的原因第三节反贫困的措施一、贫困的概念与类型(相关概念)l、什么是贫困?贫困是一个十分复杂的问题,按照经济学的一般理论,贫困是经济、社会、文化贫困落后现象的总称。

但首先是指经济范畴的贫困,即物质生活贫困,可定义为一个人或一个家庭的生活水平达不到一种社会可以接受的最低标准。

贫困的存在有着历史与现实的双重原因,因而,贫困又是一个历史性的范畴。

根据不同的划分标准,贫困可以分为不同的类型。

如绝对贫困和相对贫困,生存型贫困、温饱型贫困和发展型贫困,区域型贫困和个体型贫困,城市贫困和农村贫困,狭义贫困和广义贫困等等。

2、什么是绝对贫困和相对贫困?绝对贫困又叫生存贫困.是指在一定的社会生产方式和生活方式下,个人和家庭依靠其劳动所得和其他合法收入不能维持其基本的生存需要,这样的个人或家庭就称之为贫困人口或贫困户。

从生产方面看,劳动力缺乏再生产的物资条件,难以维持自身的简单再生产,生产者只能进行萎缩再生产;从消费方面看,人们无法得到满足衣、食、住等人类生活基本需要的最低条件,也即人们常说的“食不裹腹.衣不遮体,住不避风寒”的状况。

相对贫困是指与社会平均水平相比其收入水平少到一定程度时维持的那种社会生活状况,各个社会阶层之间和各阶层内部的收入差异。

通常是把人口的一定比例确定生活在相对的贫困之中。

比如,有些国家把低于平均收入40%的人口归于相对贫困组别;世界银行的看法是收入只有(或少于)平均收入的1/3的社会成员便可以视为相对贫困。

绝对贫困和相对贫困是贫困的最常见的划分。

这种从贫困程度的角度的划分明确地反映了接近人类生存临界点最基本的贫困类型,尽管相对贫困在发展程度不同的社会有不同的解释,但绝对贫困的确定对于缓解、维持贫困人口的基本生存权起到了重要作用。

3、什么是生存型贫困、温饱型贫困和发展型贫困?生存型贫困是指生产资料匮乏,满足不了基本需要,解决食物和衣物成了主要的奋斗目标;基本生活没有保障,生存受到威胁。

贫困陷阱理论与反贫困政策【摘要】贫困陷阱理论认为贫困是一个恶性循环,贫困家庭难以摆脱贫困状态。

本文首先介绍了贫困陷阱的定义和特点,深入分析了贫困陷阱理论的历史背景和影响因素。

接着讨论了反贫困政策的制定和实施,通过案例分析展示了不同国家的反贫困政策的成效。

本文给出了贫困陷阱理论的启示,探讨了未来反贫困政策的发展方向。

通过对贫困陷阱理论和反贫困政策的综合研究,可以更好地理解贫困问题的本质,并为实现贫困减少和社会公平做出贡献。

【关键词】贫困陷阱、反贫困政策、贫困陷阱理论、历史背景、影响因素、制定、实施、案例分析、启示、发展方向。

1. 引言1.1 贫困陷阱理论与反贫困政策贫困陷阱理论是指一种导致个体和家庭在一代又一代之间无法摆脱贫困状态的情况。

贫困陷阱不仅影响到个体和家庭的生活质量,也对整个社会的稳定和可持续发展构成了威胁。

在贫困陷阱中,穷人往往处于恶性循环中。

由于缺乏教育、无法获得良好的医疗服务、缺乏就业机会等原因,他们很难脱离贫困状态。

这种情况不仅对个人造成了伤害,也对整个社会造成了负面影响。

为了打破贫困陷阱,各国纷纷制定了反贫困政策。

这些政策包括提供教育补助、提供就业机会、改善医疗服务等措施。

通过这些政策的实施,许多人成功摆脱了贫困状态,社会也实现了更加平等和可持续的发展。

在未来,我们需要继续深化反贫困政策,不断探索适合当下社会发展的新措施。

只有通过不懈努力,我们才能实现贫困陷阱的彻底打破,建设一个更加公平和和谐的社会。

2. 正文2.1 贫困陷阱的定义和特点贫困陷阱是指一个家庭或个人由于长期处于贫困状态而难以摆脱的困境。

这种困境具有以下特点:1. 循环性贫困:贫困陷阱常常呈现出循环性的特点,即贫困在一代又一代之间延续传递。

贫困家庭的子女往往也会面临贫困的困境,从而形成恶性循环。

2. 缺乏机会:贫困陷阱的另一个特点是缺乏机会。

贫困家庭由于经济条件的限制,往往无法获得良好的教育、医疗等资源,进而影响他们的发展和提升社会地位的机会。

对中国扶贫攻坚与反贫困问题的思考陈永芝(中共商洛市委党校726000)内容提要:改革开放20多年来,中国扶贫工作已取得重大进展,容易脱贫的地方大部分解决了温饱,有的走上了小康之路。

剩下尚未脱贫的地区脱贫难度大,扶贫工作进入攻坚战,反贫困成为目前的重要工作和任务之一。

本文总结了中国扶贫工作的进展程度,分析了扶贫攻坚和反贫困面临的形势,提出了摆脱贫困的具体思路和措施。

关键词:扶贫攻坚贫困二元经济结构村民自治一、中国扶贫与反贫困工作的基本进展所谓贫困,是指这样一种涵义:(1)缺乏必要的食物、住房、医疗和教育。

从世界银行的标准看,绝对贫困为每日消费不足1美元,相对贫困指每日消费不足2美元;(2)他们在疾病、经济动荡和自然灾害面前显得十分脆弱,并且还经常遭受国家和社会的不公正待遇;(3)在一切涉及切身利益的重大问题上,他们基本上没有发言权。

基于这一指标概念的界定,我国的扶贫工作大体上可分为三个阶段。

一是1978——1985年的大规模减少贫困阶段,也是政府有组织的扶贫工作的开始阶段。

当时划定国定贫困县的标准是1985年农民年人均纯收入150元以下的县(老革命根据地县和少数民族县则是200元),或者是1984——1996年3年平均人均纯收入低于300元的牧区旗(县)或低于200元的半牧区旗(县)。

当时一共确定了330个国定贫困县。

这一时期,农村实行了家庭联产承包责任制,农村经济得到全面恢复,农村贫困人口从最初的2.5亿减少到1.25亿,年均脱贫人口1786万,年均脱贫率7%。

二是1986——1993年的稳定减少贫困阶段,也可称为“八七”扶贫攻坚阶段。

这一时期国家在全国范围开展有计划、有组织、有针对性的大规模扶贫开发,通过加强贫困地区基础设施建设,改善基本生产条件,帮助农民发展养殖业,促进区域经济发展,使贫困人口1993年减少到8000万,年均脱贫人口减少562.5万,年均脱贫率4.5%。

这个标准是1992年农民年人均纯收入低于400元的县,或者是原国定贫困县中农民人均纯收入低于700元的县,当时一共确定了592个国定贫困县。

贫困陷阱理论与反贫困政策【摘要】本文围绕贫困陷阱理论和反贫困政策展开讨论,首先介绍贫困陷阱理论的内涵和基本原理,然后分析实证研究结果。

接着探讨反贫困政策的内容、策略和实施效果,以及与贫困陷阱理论的互动关系。

结论部分对贫困陷阱理论和反贫困政策的启示进行总结,并提出未来反贫困工作的思考。

本文旨在揭示贫困陷阱理论对贫困现象的解释和反贫困政策的重要性,为增进对贫困问题的理解和解决提供参考。

【关键词】贫困陷阱理论、反贫困政策、重要性、内涵、原理、实证研究、内容、策略、实施效果、互动关系、启示、未来反贫困工作、关键词1. 引言1.1 贫困陷阱理论与反贫困政策的重要性贫困陷阱理论与反贫困政策是当代社会发展的重要议题,对于解决贫困问题、促进经济社会可持续发展具有重要的意义和价值。

贫困陷阱理论揭示了贫困的根源,指出贫困不仅是一种现象,更是一种结构性问题,存在着一定的机制使得个体或群体陷入贫困困境无法摆脱。

了解贫困陷阱理论有助于深入分析贫困问题的本质,找出有效的解决路径。

反贫困政策作为对抗贫困陷阱的重要手段,旨在通过政府、社会各界的努力,为贫困人口提供有效的帮助与支持,实现减贫目标。

反贫困政策涵盖了各个方面,包括经济、教育、医疗、就业等多个领域,旨在全面提升贫困人口的生活质量,并最终实现贫困人口的脱贫致富。

深入研究贫困陷阱理论和反贫困政策的重要性在于,可以帮助我们更好地认识贫困问题的本质,拓展减贫思路,为贫困人口提供更有针对性、有效性的帮助,最终实现社会的共同富裕和可持续发展。

2. 正文2.1 贫困陷阱理论的内涵与基本原理贫困陷阱理论是指贫困个体或群体在贫困状态中循环往复、难以摆脱的现象。

其内涵主要包括以下几点:1. 贫困的多维性:贫困不仅仅是经济条件的欠缺,还涉及到社会、政治、文化等多方面因素的综合作用。

贫困陷阱理论认为贫困是一个复杂的系统问题,需要综合考虑多种因素。

2. 自我强化机制:贫困陷阱存在一种自我强化的机制,即贫困个体由于缺乏资源和机会,很难摆脱贫困状态。

贫困生受助论文3500字贫困生问题一直得到党和政府的关怀,受到社会各界的关注。

针对贫困生这一特殊群体的复杂性,我们发现高校受助贫困生存在不同程序的伦理问题,如责任伦理、消费伦理、感恩伦理和诚信伦理等。

这些伦理问题不能得到合理的解决,势必影响我国教育公平的推进和和谐社会的构建。

感恩伦理是中国传统伦理道德的内核,亦是中国文化思想体系中最有活力、最有时代价值的部分。

它的思想内涵包括对祖先的敬仰和尊重、对父母的孝敬、对兄弟姐妹的爱悌、对天地自然的敬畏和感恩、对祖国和君主的忠诚和爱戴、对师友的敬重和信义等。

这种感恩伦理通过对传统文化经典著作的学习和人民的礼仪风俗得到传承,今天有必要继续保持对中国传统文化和伦理道德的传承,弘扬感恩意识,将传统感恩伦理内化为个人的行为模式,使之成为中国现代社会文明的重要精神支撑。

高校受助贫困生感恩伦理研究既有经济价值的考量,又有其内在的伦理意蕴和价值尺度。

它蕴含着以人为本、公正平等、促进发展的理念,坚持道义与功利并行、公平与效率统一、他助与自助结合的伦理原则,有助于解决我国高校受助贫困生尚存在的诚信坚守不足、感恩意识淡薄、励志观念缺失和消费观念不合理等伦理问题。

本论文通过高校受助贫困生感恩伦理现状及原因分析,寻求高校受助贫困生感恩伦理救助的对策,以达到社会正义和个人正义的双重要求。

本文采用比较研究法、案例研究法、文献研究法。

本文通过分析家庭、人际、社会和自然方面提出存在的高校受助贫困生感恩伦理问题,并从社会环境、制度供给、感恩文化、道德教育、家庭观念和自身修养方面深入地分析感恩意识淡薄的原因,从政府、社会、高校、家庭感恩伦理的他助和贫困生感恩自救进行阐述,最后将高校受助贫困生资助置于和谐发展的愿景中。

有关学困生的文献综述范文有哪些格式与写法前言部分,主要是说明写作的目的,介绍有关的概念及定义以及综述的范围,扼要说明有关主题的现状或争论焦点,使读者对全文要叙述的问题有一个初步的轮廓。