新城建设理论

- 格式:ppt

- 大小:594.00 KB

- 文档页数:14

大伦敦规划——新城建设以及影响姓名:班级:学号:摘要:大伦敦的范围覆盖6735km2,涉及到134个地方政府,当时人口1250多万。

因此该规划已经不再仅仅是一个伦敦市区的总体规划,而是整个大都市地区的规划。

正如塔夫里等人评价的,该规划使“格迪斯的区域规划既考虑到了城市建成区本身的延续性和进行全面改造的困难,同时也兼顾了城市向外扩散的需要采用了降低已建成区的人口密度,在城市的建成区之外有计划建设新城的方式来整合整个区域,使城市及其周边均纳入到有序的发展之中”。

关键词:疏散田园城市组合城市卫星城新城Greater London range covers 6735 km2, involving 134 local government, at that time the population of more than 1250 so the planning is no longer just a London the overall plan of the city, but the entire metropolitan area planning as tower in Cardiff, evaluation, this plan to the regional planning rafael case takes into account both the built-up itself in the city the continuity of the transformation of the comprehensive and difficulties, while taking into account the spread outside the city to the need to adopt to reduce the density of population has finished, in the city of new city construction outside the finished in a planned way way to integrate the whole area, make the city and its surrounding are subject to an orderly developing.城市简介伦敦位于英格兰东南部的平原上,跨泰晤士河,距离泰晤士河入海口88公里。

2015.08文章编号:1009-6000(2015)08-0042-06中图分类号:F127.41 文献标识码:A doi :10.3969/j.issn.1009-6000.2015.08.007基金项目:国家社科基金项目:城市建设与“城市病”治理(12CRK022);北京市社会科学基金:北京市新城建设与“城市病”治理研究(15JGC151);国际关系学院中央科研业务费项目:北京市公共资源配置空间均衡化的路径与制度创新研究(3262014T52)。

作者简介:杨卡(1980-),女,汉族,河南社旗县人,国际关系学院公共管理系副教授,博士,硕士生导师,主要从事城市地理与城市规划研究。

摘要:近二三十年以来,全球大都市区的发展格局已经发生了显著转变,许多发达都市区都在朝着多中心格局演进。

文章对多中心城市区域的理论发展和实践经验进行总结,并深入分析多中心城市区域的历史辩证特征,重点探讨城市区域发展中多中心和一体化的辩证关系,在此基础上对中国现阶段多中心体系和新城建设中面临的问题进行思考,提出解决集聚力不足、功能依赖和空间浪费的基本路径。

关键词:多中心区域;新城;城市空间格局Abstract: For the past three decades, the development of the global pattern of the metropolitan area has undergone significant changes, and many urban areas are developed in the evolution towards multi-center pattern. This article summarizes the theoretical development and practical experience of polycentric urban regions, analyzes the characteristics of their historical dialectic, focusing on dialectical relationship of integration and polycentric. On this basis, the article discusses the problems facing the Chinese metropolis, proposes to solve the general path for gathering force shortage, functional dependency and wasted space.Key words: polycentric urban region; new town; urban spatial structure新城与多中心城市区域的理论、辩证与实践Theory, Practice and Dialectic of New Town and Polycentric Urban Region杨卡YANG Ka在技术进步、经济转型和后工业化生产的背景下,全球很多国家和地区的人口都面临着新的境况,如:生育率和人口增长率逐渐降低、预期寿命和夫妻分居比例逐渐增高、家庭规模明显缩小、同居者与新型家庭模式增长,以及老龄化与移民浪潮等,克利凯(Cliquet,1991)[1]用“第二次人口转变(seconddemographic transition)”来形容这些现象。

现代城市规划的早期思想——霍华德的田园城市1、理论提出:在1898年《明天:通往真正改革的和平之路》一书中提出了田园城市的理论。

2、概念:田园城市是为健康、生活及产业设计的城市,其规模足以提供丰富的社会生活,四周要有永久性农业地带围绕,城市土地归公众所有,由委员会受托管理。

增值归集体所有。

3、田园城市模式:田园城市包括城市和乡村两个部分(实质为城乡结合体),城市规模必须加以限制,每个城市的人口限制在3.2万人,超过这一规模就要建设另一个新城市。

4、田园城市布局:城区平面呈圆形,中央为公园,六条主干道从中心向外辐射,核心部位为公共建筑,在城市直径线的外三分之一处设环形林荫大道,城市外围地区建设工厂、仓库。

5、田园城市实践:莱彻沃斯,由恩温、帕克设计完成,第一座田园城市。

勒柯布西埃的现代城市设想柯布西埃是现代建筑运动的重要人物,通过他对现代城市规划的一些基本问题的探讨,逐步形成了理性功能主义的规划思想,这种思想集中体现在由他主持撰写的《雅典宪章》之中。

柯布西埃的两个方案“明天城市”和“光辉城市”,体现了城市集中发展的思想。

(1)“明天城市”规划方案——1922年发表“明天城市”规划方案阐述了他从功能和理性角度出发对现代城市的基本认识,从现代建筑运动的思潮中引发了关于现代城市规划的基本构思。

书中提出了一个300万人口的城市的规划方案。

规划的中心思想是:提高市中心的密度,改善交通,全面改造城市地区,形成新的城市概念,提供充足的绿地、空间和阳光。

在该项规划中,柯布西埃还特别强调了大城市交通运输的重要性。

(2)“光辉城市”规划方案——1931年发表“光辉城市”规划方案是他思想集中体现:城市必须集中,只有集中的城市才有生命力。

城市拥挤问题可以通过技术手段解决,即采用大量高层建筑来提高密度和建设一个地铁和人车分离的高效率交通系统。

线形城市理论1、提出者:索里亚·玛塔——西班牙工程师,于1882年提出最主要原则城市建设的一切其他问题,均以城市运输问题为前提。

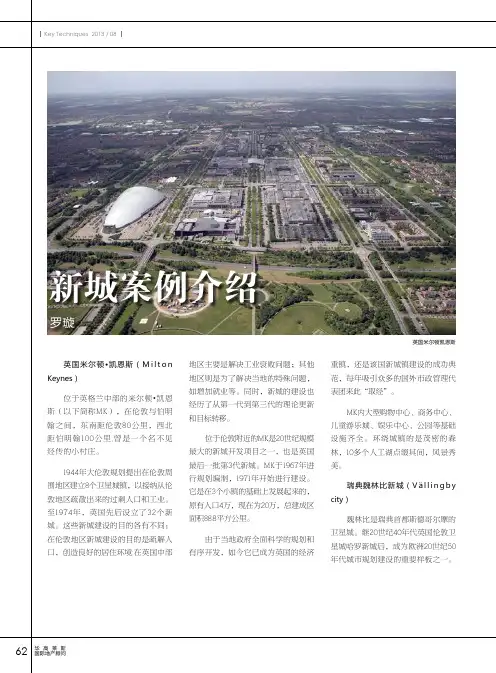

新城案例介绍罗璇由建筑师马克留斯主持设计。

其成功之处在于:以轨道交通线加强与母城的功能联系,提供便宜而舒适的住宅建筑,通过不断吸纳各类各阶层的居民而积累起丰富的社区生活形态。

经过近半个世纪的发展,魏林比新城的规划建设目标已经得到实现,且保持和延续着城际聚居的活力。

魏林比新城位于斯德哥尔摩市西郊,距母城15公里,从斯德哥尔摩乘郊区电车或者城际铁路约需25分钟便可抵达。

原规划总用地约290公顷。

随着建设的不断深入,目前已扩展到300公顷以上。

周边相继新建了若干小型的居住区。

新城最初规划居住人口为2.5万人,随着本地区的常住居民、外国移民和消费人群逐年增加,目前实际居民已经超过5万人,周边小型居住区也已容纳近3万居民。

聚居区人口构成趋向于多元化。

位于新城中央的居住区中心设有配套行政管理机构、商业街市、学校幼儿园、文化娱乐场所和教堂等,能够提供完善的生活服务,综合交通中心即转乘枢纽也安排在这里。

新城的办公、文化、商店、医院、学校、老人中心和托幼等设施与机构创造了大量的居民本地就业机会,同时,在魏林比附近还适当规划了工业企业用地。

这一措施防止了新城变成单纯的卧城,使得聚居区在大部分时间里保持较多的人流活动,最为重要的是确保了新城自我运行的必要生机。

英国米尔顿凯恩斯瑞典魏林比瑞典魏林比荷兰阿尔梅勒新城(Almere)阿尔梅勒是荷兰弗莱福兰省的一座新市镇,属于首都阿姆斯特丹的都会圈内,两地以艾湖(Ijmeer)相隔。

为了解决荷兰首都阿姆斯特丹日益拥挤的问题,建立一个既有乡村的舒适又有城市的便利的乌托邦,荷兰政府在1960年代启动了一个绿色新城的计划。

阿尔梅勒新城启动于1967年,至今已拥有19万人口,目前是荷兰第七大城市,也是欧洲发展最快的新城。

通过与周边森林、水渠、湖体的紧密协作,阿尔梅勒形成了“绿+蓝”的空间特色,这种生态策略不仅为居民提供了自然环境和体育休闲场所,也为小动物提供了栖息地。

到1994年,新城的城市中心功能已经不能满足新城飞速发展的需要,雷姆.库哈斯的大都会艺术设计的办公室(OMA)接到了把阿尔梅勒重建成一座充满城市气息且紧凑简洁的城市的任务。

城市设计一、城市设计的含义“城市设计”英文叫“Urban design”,日文叫“都市设计”。

其含义说法很多。

(1)《中国大百科全书(城市规划、建筑、园林卷)》“城市设计”条目称:“城市设计是对城市体形环境所进行的设计”。

(2)《大不列颠百科全书》中城市设计的定义是:“城市设计是对城市环境形态所做的各种合理处理和艺术安排。

”(3)日本著名建筑师丹下健三对城市设计的解释是:“城市设计是对人类空间秩序的一种创造。

”(4)英国城市设计家弗·吉伯特(F.Gibberd)在《市镇设计》(Town Design)一书中指出:“城市是由街道、交通和公共工程等设施,以及劳动、居住、游憩和集会等活动系统所组成,把这些内容按功能和美学原则组织在一起就是城市设计的本质。

”(5)芬兰著名建筑师沙里宁(E.Saarinen)在《论城市》一书中对城市设计含义归纳为:“城市设计是三维空间,而城市规划是二维空间,两者都是为居民创造一个良好的有秩序的生活环境”。

综上所述,城市设计的含义可归纳为:“城市设计是对城市体形环境所进行的三维空间的合理设计”。

它既包含了物质空间的设计,也包含了人们社会生活以及精神文明方面的设计。

对城市设计的理解可以包括以下4个方面:(1)城市设计是建筑学和城市规划之间的桥梁,它可以表述为:建筑设计—地段规划(Site Planning)—城市设计—城市规划。

(2)城市设计有自己独立的领域。

(3)城市设计创造了事物之间相互关系的新的价值。

这种关系不仅表现在空间上,还表现在时间上,即历史概念,不仅表现在静态上,还表现在动态上。

(4)城市设计的重点在于掌握相互关系中的秩序观点。

城市规划和城市设计既有共同点,又有区别。

共同之处是“两者都是为居民创造一个良好的,有秩序的生活环境”。

不同之处,一是城市规划是一个二维空间的综合安排,而城市设计是一个三维空间的环境设计;二是城市规划是各种专家(如经济学家、社会学家、规划学家、地理学家等)共同合作的结果,而城市设计主要由建筑师和城市设计专家承担。

法国、美国、日本、瑞典新城建设的特征世界新城发展最新理念:伴随着新城建设运动的开展,随着区域规划理论的发展、可持续观念的深入,新城市主义的流行,新城建设发展的理念和思想日益丰富,归纳起来,主要有以人为本、宜居城市、生态城市、创意城市、可持续发展等,这些理念和思想对新城的建设起着巨大的推动作用。

(一)以人为本。

一切经济活动以人为中心、注重人性化是世界新城建设的最基本理念。

新城建设以人为本体现在优美的居住环境、良好的交通组织、发达的产业体系、广泛的公众参与等方面,同时新城建设还要在发展经济和社会公平之间达到平衡。

(二)可持续发展。

除了注重人口、资源、环境协调发展外,新城的发展不能以中心城市的衰落为代价,相反则应当是缓解和减弱中心城市人口及功能过度集中的压力,使中心城市活力的作用得到进一步发挥,使得主城新城相得益彰,实现新城主城的可持续发展。

(三)宜居城市。

一个宜居的城市应该是一个具有良好的居住环境、良好的生态与自然环境和清洁高效的生产环境的城市。

宜居城市不仅是新城建设所追求的目标,也是所有城市发展追求的目标。

如英国斯蒂文乃奇新城就是宜居新城的一个典范。

(四)特色新城。

特色新城是指具有独特的自然特色和人文特色的新城,再辅以鲜明的产业功能,它集中体现一个新城文化、历史、经济和社会发展等方面的特色,是新城城市形象的客观展示与城市的魅力所在。

目前世界范围内的新城建设十分注重自身的特色建设。

如瑞典新城以其典雅的建筑形式和先进的快速轻轨交通而闻名于世。

(五)生态新城。

生态新城是指构建一个生态良好、舒适健康、节约高效的新城。

新城建设的初衷是为了疏解中心城区密集的人口和产业,因此,停止中心城无序蔓延,建设环境优美、资源高效利用的生态新城成为新城建设的主要目标。

美国歌伦比亚新城就从自然环境与人类社区相结合的角度塑造了一功能化和生态化的生态新城。

(六)创意新城。

创意新城技术、人才和包容三个要素作为支撑。

一个有创意的新城需要建设集中的创意产业园区,发挥资本的集聚作用;将发展创意产业与新城建设相结合,将文化创意融入新城规划建设中;发展有更大包容性的新城社区,建立宽松、有序和多元化的社会文化环境。

城市设计的基本理论1.空间形式理论卡米诺·西特他最早提出城市空间环境的“视觉有序”理论,这种思想主要反映在《城市建设艺术》这本著作中。

提出了城市空间艺术原则,是基于城市物质空间形态中,各实体要素之间功能关联及组合关系而得出的,其艺术原则的核心表现在注重整体性,注重关系,注重关联的内在性。

伊利尔•沙里宁他的“体型环境”设计观的代表作为《城市——它的发展·衰败和未来》和《形式探索:艺术的基本途径》。

他主张根据城市的功能和多种条件,把城市有机地分解和组合成城市的各个区域,各区由大小不同的建筑群体组成。

城市建设应是动态的,因而城市布局要有足够的灵活性,以适应有机体的生长。

他进一步认为,城市与自然界的所有生物一样都是有机的集合体。

戈登•卡伦戈登·卡伦被视为是对基于形式主义的、抽象的、松散的理性主义现代城市理论的反对者,他将城市主义的基础建立在体验、感受和特定场所的特殊性上。

代表作为《城镇景观》。

埃德蒙·N·培根他认为美好的城市应是市民共有的城市,城市的形象是经由市民无数的决定所形成,而不是偶然的。

城市设计的目的就是满足市民感官可以感知的“城市体验”。

为此,他强调美学上的观察,特别是建筑物与天空的关系、建筑物与地面的关系和建筑物之间的关系。

代表作为《城市设计》。

芦原义信他注重空间设计手法,空间要素及其与人的视觉相关性的研究。

提出了外部空间设计的理论方法,从空间的划分、空间的组成要素、空间的布局等方面进行了论述,点出了人与空间的关系,指出外部空间设计就是把“大空间”划分成“小空间”,或是还原,或是使空间更充实更富于人情味的技术。

比尔·希列尔比尔·希列尔1983年提出空间句法理论是建立在图底关系理论、联系理论和社区分析的基础上的城市空间分析方法。

通过对100多个城镇和城市设计方案的分析,希列尔证明,城市空间组织对活动与使用模式的影响主要涉及3个方面,即空间的可理解性,使用的连续性和可预见性。

江西农业学报2012,24(11):181 186Acta Agriculturae Jiangxi我国新城建设的历史演变及其新发展———以南京江宁为例孟晖1,刘晶晶2,潘春燕2收稿日期:2012-08-22作者简介:孟晖(1987—),女,江苏盐城人,硕士,研究方向:区域与城市规划。

(1.江苏省南京市下关区发改局,江苏南京210011;2.江苏省南京城理人城市规划设计有限公司,江苏南京210008)摘要:通过回顾我国新城发展的历史演变,结合南京市江宁区从工业新城向综合新城转变的典型案例,重点研究了近几年新城发展的内部功能组织、外部区域联系及宏观城市化过程,指出当前我国新城具有城市功能综合化、外部联系区域化和城乡关系复杂化的特征,并对开发中的不理性、城乡统筹的误区等新问题进行了剖析。

关键词:新城;历史演变;特征;问题;江宁中图分类号:F291.1文献标识码:A文章编号:1001-8581(2012)11-0181-06Evolution and Current Development of New Town Constructionin China A Case Study of Jiangning in NangjingMENG Hui 1,LIU Jing -jing 2,PAN Chun -yan 2(1.Xiaguan District Development and Reform Bureau of Nanjing ,Nanjing 210011,China ;2.Nanjing Chengliren Urban Planning and Design Limited Company ,Nanjing 210008,China )Abstract :By reviewing the general evolution history of new town in China and combining the typical example of the transforma-tion from an industrial city to a comprehensive new town in Jiangning ,this paper mainly reviewed the organization of interior functions ,the exterior relationship with the region ,and the macroscopic process of the urbanization of new town in recent years.Three main char-acteristics of Chinese new town were proposed here :(1)the interior functions became comprehensive ;(2)the exterior linkages be-came more regional ;(3)the relationship with rural area became more complicated.It was also analyzed that the emerging problems like irrational exploitations and mistakes in urban -rural integration.Key words :New town ;Evolution ;Characteristic ;Problem ;Jiangning新城的概念最早出现于19世纪末的英国,并作为解决伦敦都市区扩张的对策进行了建设实践,发展至今已经形成了相对完善和成熟的新城理论,并为发展中国家,尤其是处于新城建设热潮期的我国所广泛研究和学习。

简述英国三代新城理论的主要区别?第一代新城建设期为1947年至1950年这段期间,处在英国第二次世界大战后的重建期,包括14个新城,分为两类:一类是以疏解伦敦过份拥挤人口为目的的新城,以斯蒂文里奇(Stevenage)、汉莫尔(Hemel)和哈罗(Harlow)等为代表;一类是以促进区域经济发展为目的新城,以埃克里夫(Aycliffe)、彼得里(Peterlee)、科比(Corby)为代表。

第二代新城一般指从1955年至1966年始建的新城,实际上仅是一个新城,既苏格兰的卡波努得(Cumbernauld)。

这一时期,英国进入了一个较长的经济发展时期,大多数人的生活水平得到提高。

第三代新城是在1961年到1970年期间在英格兰和威尔士开发建设的11个新。

除了1967年为了解决威尔士中部地区人口稀少的山区问题所建设的新城外,其他所有的新城的开发都是为了解决大都市地区人口过多的问题。

以密尔顿凯因斯(Milton Keynes)为代表。

英国第一代新城典型特征的汉莫尔(HEMEL)城。

特点:(1)城市规模较小、建筑密度较低,居住的平均密度约为7500人/平方公里,工业区白天的人口密度约为12500人/平方公里;(2)规划人口相对保守,新城与母城的距离也没有拉开很远;(3)各个功能分区较为明显,用地性质相对单一;(4)新城中的居住区以“邻里单位”(Neighborhood Unit)的模式建设,每个邻里有自己的社区中心,邻里之间以大片的绿地相隔;(5)道路网一般为环形加放射式,环形路为了联系各邻里组团,放射路为了方便地到达市中心;(6)对于私人小汽车发展的前景考虑不足,普遍缺乏停车车位,道路宽度也相对较窄;(7)第一代新城在功能和空间上较多考虑自足和就地平衡目标,而对地区间的经济发展和平衡问题考虑较少。

英国第三代新城建设的典型代表——密尔顿·凯恩斯 4 密尔顿·凯恩斯距英国两个最大城市伦敦和伯明翰的距离分别为1小时和1小时50分钟汽车路程,还临近牛津和剑桥两个大学城。

四、现代城市规划主要理论发展1、城市发展理论(1)城市化理论城市的发展始终是与城市化的过程结合在一起的。

所谓城市化,是指人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化以及城市不断发展和完善的过程。

从城市兴起和成长的过程来看,其前提条件在于城市所在区域的农业经济的发展水平。

其中,农业生产力的发展是城市兴起和成长的第一前提。

农村劳动力的剩余是城市兴起和成长的第二前提。

也就是说,农业生产力的提高并不必然导致城市的兴起和成长,只有当农村同时提供了有劳动能力的剩余人口时,城市现象才能发生。

现代城市化发展的最基本的动力是工业化。

工业化促进了大规模机器生产的发展,以及在生产过程中对比较成本利益、生产专业化和规模经济的追求,使得大量的生产集中在城市之中,在农业生产效率不断提高的条件下,由于城乡之间存在着预期收入的差异,从而导致了人口向城市集中。

而随着人口的不断集中,城市的消费市场也在不断扩张。

随着城市和消费的不断扩张和分化,第三产业的发展也成为城市化发展的推动力量。

总结:城市化的发生与发展与农业发展、工业化和第三产业崛起等三大力量的推动与吸引关系极为密切。

可以说,农业发展是城市化的初始动力,工业化是城市化的根本动力,第三产业是城市化的后续动力。

美国的城市地理学家诺瑟姆通过对各国城市化发展过程的研究,提出城市化的发展过程可以分为三个阶段:初始阶段城市人口占总人口的比重在30%以下这一阶段农村人口占绝对优势,生产力水平较低,工业提供的就业机会有限,农村剩余劳动力释放缓慢。

中期阶段城市人口占总人口的比重为30%~70%城市化进入快速发展时期,城市人口可在较短的时间内突破50%进而上升到70%左右。

后期阶段城市人口占总人口的比重在70%以上这一阶段也成为城市化稳定阶段。

(2)城市发展原因的解释城市发展的区城市是区域环境中的一个核心。

城市与区域之间的相互关系可以概括为:区域产生城市,城市反作用于区域。

我国新城建设的若干问题与启示枣庄市市中区住宅建设开发公司 甘信标 枣庄市台儿庄区建筑设计院 张 越[摘 要]本文从新城的定位、规模、城市特色及规划管理等方面分析了我国新城建设中存在的问题,并从中得到一些启示。

[关键词]新城 问题 启示 正如我们所能观察到的,我国各种类型的新城正如雨后春笋般发展起来。

中国新城在快速发展的过程中,难免会遭遇一些问题。

以下分别就新城的定位、规模、新城特色及新城规划管理等几方面的问题展开讨论。

1.新城建设存在的问题1.1新城的定位新城作为解决城市问题的一种方式,在我国的很多城市的实践中都卓有成效。

但同时我们应该看到,新城建设不是发展城市的唯一方式。

新城的设置是有其内在的理论依据和客观现实基础的,每一个城市都应该在充分论证的基础上,选择适合自身的方式,而切忌盲目开发、贪大喜功。

如在发展中国家印度,其加尔各答城创建新城的历史可追溯到60年代晚期,当时的新城(Kalyani)代价高昂却是彻底的失败。

作为规划城市,它的重要功能是邦政府的新驻地,但政府雇员拒绝迁入,至今野草遍街,路灯未亮,成为十足的规划灾难。

在我国新城建设中,也不乏这样的教训。

如广州市,过去十多年的发展中,城市建设四处开花:在城市东南方向,就有广州经济技术开发区、广州高新技术开发区、天河软件园、广东软件园、南沙咨询科技园、广州科技城、广州生物岛、广州国际会展城、广州留学人员创业园等17家不同类型的新开发区,并规划了广州新城,造成新区投资分散,基础设施难以配套,不能合理组织交通,形不成规模,同时老城区缺乏改造与更新,整个城市建设处于一种极为混乱的状态。

另一方面,在新城建设的过程中,对新城的准确定位关乎到新老城的关系。

从英国新城建设的历程我们能清楚的看到这个问题。

1976年斯特拉思克莱德地区的一份报告中说:“本地区内新镇得以建设是牺牲老地区内迫切需要的改建而取得的”。

在我国也是如此,政府把大量的资金用于新区建设,而可能忽略了对于老城的改造与建设。