支气管镜诊疗技术进展分解共79页文档

- 格式:ppt

- 大小:9.67 MB

- 文档页数:79

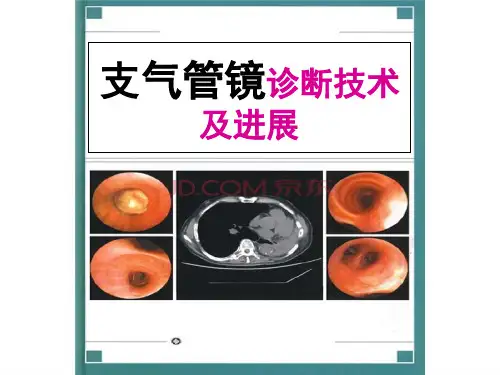

经支气管镜介入诊疗技术进展白冲1897年,有“支气管镜之父”之称的德国科学家Gustav Killian首先报道了用食管镜为一名青年男性从气道内取出骨性异物,从而开创了硬直窥镜插入气管和对支气管进行内窥镜操作的历史先河。

美国医生Chevalier Jackson对传统硬质支气管镜的发展作出了非凡的贡献,并被誉为美国的“气管食管学之父”。

1968年日本国立癌中心气管食管镜室主任池田茂人,在Johns Hopkins医学院向世人介绍了纤维支气管镜(纤支镜),这被誉为支气管镜发展历史上的里程碑。

随后纤支镜技术在世界迅速普及,从最早异物摘除,发展到当前的多种检查和治疗方法,成为呼吸疾病病因诊断和局部治疗不可缺少的有效手段。

近年来,有多项新技术被应用于临床,给我们的诊断和治疗带来了极大的帮助,现介绍如下:1 支气管镜在呼吸疾病诊断中的应用1.1 支气管肺泡灌洗术(BAL)BAL是利用支气管镜向相应支气管肺泡内注入生理盐水并随即吸出,收集肺泡表面衬液,检查其细胞成份和可溶性物质的一种方法。

用于:①弥漫性肺部疾病的病因诊断;②周围型肺部及转移性肿瘤的诊断;③肺部感染性病原菌检查。

对于下呼吸道细菌感染患者,可使用BAL,当支气管肺泡灌洗液(BAF)中细菌量>103cfu/ml,有75%患者为肺炎,当BAF中细菌量>104cfu/ml,则可诊断为下呼吸道细菌感染阳性。

对于分枝杆菌感染患者,用支气管镜来诊断肺结核的准确率72%(58-96%),并且有5%的患者只有通过气管镜才能明确诊断;45%的急性肺结核患者可通过支气管镜获得诊断,当然常规支气管镜的诊断率为10%,而与毛刷、冲洗、活检等结合则大于80%;支气管结核在诊断过程中往往会被漏诊,患者常常等到气管支气管狭窄到一定程度并引起气促症状才被发现,而此时易错过了最佳的治疗时机。

对于呼吸道真菌感染患者,支气管镜也扮演了重要角色,可帮助诊断和鉴别菌种。

对于免疫抑制宿主类患者,经支气管镜明确肺部感染的几率为90%;在AIDS患者,BAL和支气管肺活检在获得病原菌诊断的敏感性相同,均>90%。