自然资源调查工作分类和编码说明

- 格式:doc

- 大小:272.00 KB

- 文档页数:10

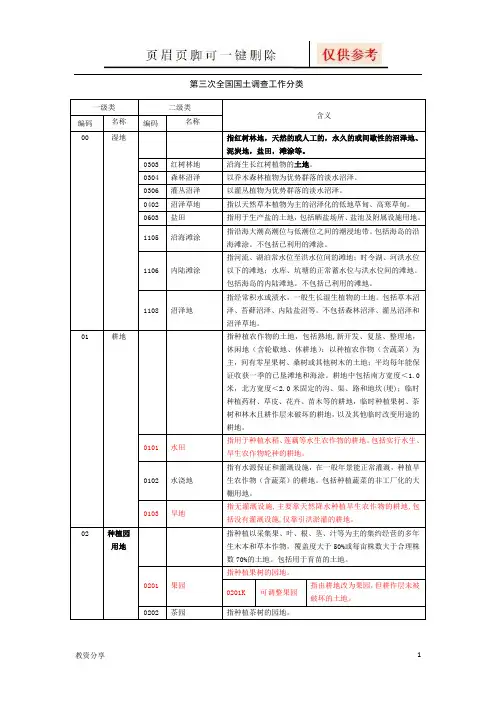

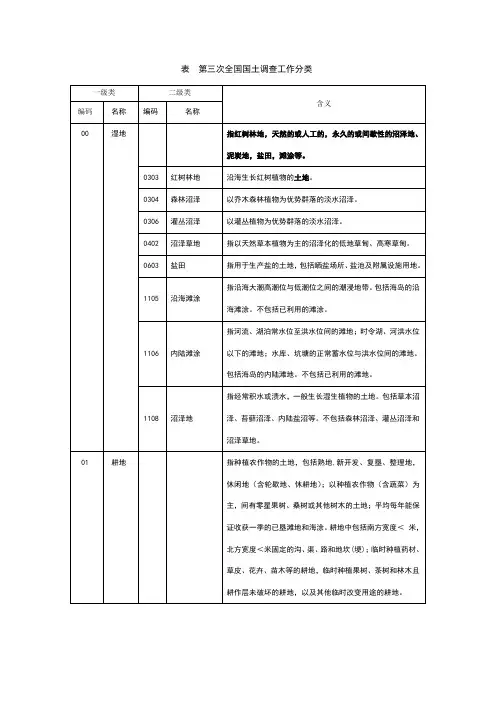

第三次全国国土调查工作分类一级类二级类含义编码名称编码名称00 湿地指红树林地,天然的或人工的,永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地,盐田,滩涂等。

0303 红树林地沿海生长红树植物的土地。

0304 森林沼泽以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。

0306 灌丛沼泽以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽。

0402 沼泽草地指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。

0603 盐田指用于生产盐的土地,包括晒盐场所、盐池及附属设施用地。

1105 沿海滩涂指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。

包括海岛的沿海滩涂。

不包括已利用的滩涂。

1106 内陆滩涂指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。

包括海岛的内陆滩地。

不包括已利用的滩地。

1108 沼泽地指经常积水或渍水,一般生长湿生植物的土地。

包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。

不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地。

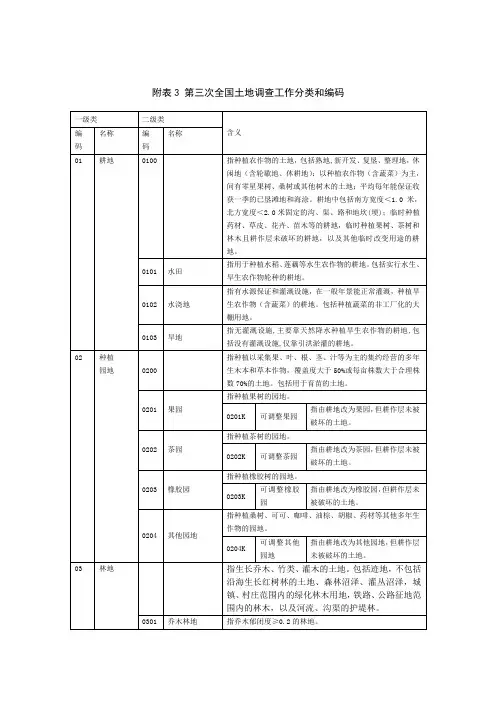

01 耕地指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、休耕地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地中包括南方宽度<1.0米,北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地,以及其他临时改变用途的耕地。

0101 水田指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。

包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。

0102 水浇地指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物(含蔬菜)的耕地。

包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。

0103 旱地指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。

02 种植园用地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。

第三次全国土地调查工作分类和编码第三次全国土地调查工作分类和编码在第三次全国土地调查工作中,分类和编码是非常重要的环节。

通过对土地进行科学的分类和编码,可以更好地了解土地的特性和利用情况,有助于制定合理的土地规划和管理政策。

针对这一主题,我将从简单介绍土地调查的背景和意义开始,然后逐步深入探讨土地分类和编码的方法和意义,并最终总结回顾,分享个人对这一主题的理解。

1. 背景介绍第三次全国土地调查工作是指在一定时期内对全国范围内的土地进行系统的调查和监测工作。

这一调查工作的开展,旨在全面了解我国土地资源的分布、数量和质量情况,为土地资源的保护、合理利用和可持续发展提供科学依据。

土地资源是农业生产、工业建设和城乡发展的重要基础,因此对土地的调查和监测具有重要的战略意义。

2. 土地分类和编码的意义土地的分类和编码是土地调查工作的重要环节之一。

通过对土地进行分类,可以根据土地的利用方式、土地的肥力情况、土地的地形地貌等特征进行科学划分,使得不同类型的土地可以得到不同的管理和利用方式。

对土地进行编码也有助于信息的整合和管理,方便政府、企业和个人对土地资源进行统一管理和利用。

3. 土地分类的方法土地分类的方法有很多种,常见的包括按土地的利用方式分类、按土地的肥力情况分类、按土地的地形地貌分类等。

其中,按土地的利用方式分类是比较常见的一种分类方法,可以将土地分为耕地、林地、草地、水域等不同类型,这有利于对土地的不同利用方式进行科学管理和规划。

4. 土地编码的意义土地编码是对土地进行编码分类,使得每一块土地都有唯一的标识符号。

这有助于对土地资源进行统一管理,可以使得政府、企业和个人可以快速准确地查找到某一块具体的土地资源,并对其进行科学的规划和利用。

5. 个人观点和理解我认为,土地分类和编码是土地调查工作中非常重要的环节,它有助于我们更好地了解土地的特性和利用情况,有利于制定合理的土地规划和管理政策。

通过科学合理地对土地进行分类和编码,可以更好地保护和利用我国丰富的土地资源,促进城乡发展和经济繁荣。

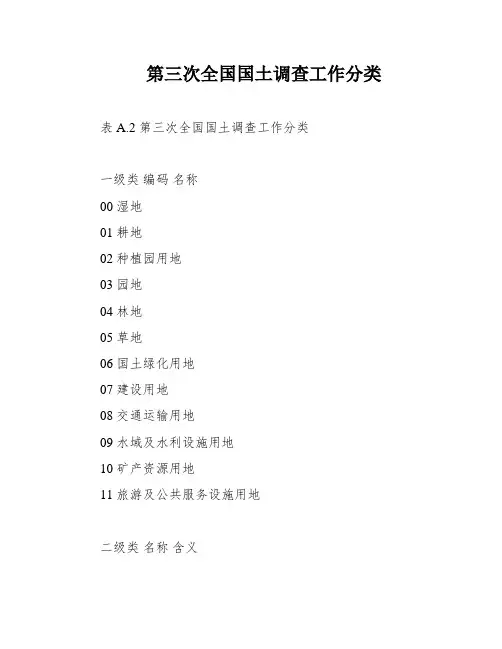

第三次全国国土调查工作分类表A.2 第三次全国国土调查工作分类一级类编码名称00 湿地01 耕地02 种植园用地03 园地04 林地05 草地06 国土绿化用地07 建设用地08 交通运输用地09 水域及水利设施用地10 矿产资源用地11 旅游及公共服务设施用地二级类名称含义00 湿地指红树林地、天然的或人工的永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地、盐田、滩涂等。

01 耕地指种植农作物的土地,包括熟地、新开发、复垦、整理地、休闲地(含轮歇地、休耕地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

0101 水田指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。

包括实行XXX、旱生农作物轮种的耕地。

0102 水浇地指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物(含蔬菜)的耕地。

包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。

02 种植园用地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。

包括用于育苗的土地。

0201 果园指种植果树的园地。

0201K 可调整果园指由耕地改为果园,但耕作层未被破坏的土地。

0202 茶园指种植茶树的园地。

0202K 可调整茶园指由耕地改为茶园,但耕作层未被破坏的土地。

03 园地指种植花卉、观赏树木、草坪、绿化带、采摘园等的土地。

0303 花卉园指种植花卉的园地。

0304 观赏树木园指种植观赏树木的园地。

0306 采摘园指供游客采摘水果、蔬菜等的园地。

04 林地指以乔木为主,覆盖面积大于0.1公顷,树高大于3米,林木密度大于50株/亩的土地。

0402 竹林指以竹为主的林地。

06 国土绿化用地指为改善环境、保护生态、美化城市、增加绿地、防沙治沙等目的而设置的土地。

0603 防护林指为防止风沙、水土流失等自然灾害,保护农田、城市、交通、水源、生态环境等而设置的林地。

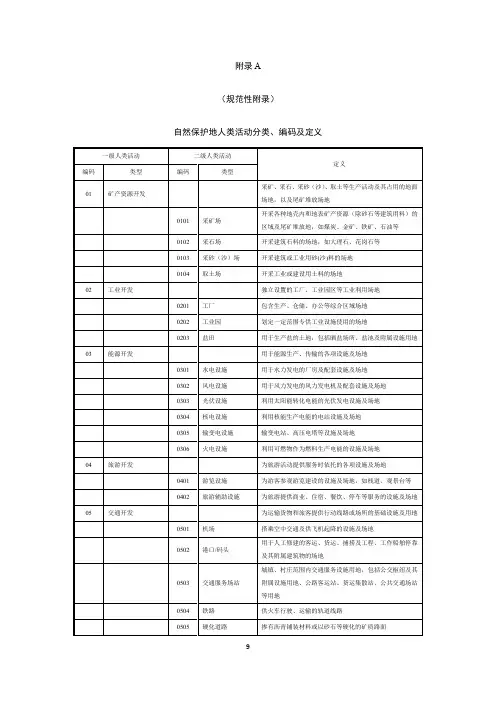

自然资源部工作人员的岗位分类及职责自然资源部是我国主管自然资源的行政机关,其工作人员根据职责不同,被划分为不同的岗位分类。

本文将对自然资源部工作人员的岗位分类及职责进行介绍。

一、行政与管理岗位1. 部门领导:负责制定和实施自然资源相关政策,领导和管理自然资源部的全面工作。

2. 行政助理:协助部门领导处理日常事务与行政工作,协调各部门之间的沟通与合作。

3. 人力资源管理:负责招聘、培训、绩效评估等人力资源管理工作,协助部门领导制定人力资源规划和政策。

二、资源调查与评估岗位1. 自然资源调查员:负责实地调查与收集自然资源相关数据,进行资源评估与监测,提供决策支持。

2. 资源评估师:根据调查数据和评价指标,对自然资源进行科学评估,提供资源开发与保护建议。

3. 经济评估师:基于资源评估和市场需求,进行资源经济评估,探索资源的利益最大化策略。

4. 环境影响评价师:负责对自然资源开发项目进行环境影响评估,减少对环境的不良影响。

三、规划与管理岗位1. 资源规划师:制定资源开发与保护规划,平衡资源供需,推动资源合理利用与可持续发展。

2. 土地规划师:负责土地利用规划,协调城乡发展,推进土地资源合理配置与保护。

3. 海洋保护师:参与海洋生态保护规划,推动海洋环境保护与可持续利用。

4. 自然保护区管理员:负责自然保护区的规划、管理与监督,保护珍稀物种和生态环境。

四、政策与法规岗位1. 政策研究员:参与制定自然资源相关法规和政策,研究国内外自然资源管理的经验和教训。

2. 法律顾问:为自然资源部提供法律咨询,协助处理与自然资源有关的法律问题与纠纷。

3. 国际合作专员:负责国际间自然资源合作与交流,参与国际环保与资源保护议题的研究与合作。

五、数据分析与信息技术岗位1. 数据分析师:负责自然资源数据的收集、整理与分析,为决策提供支持与依据。

2. GIS技术专员:运用地理信息系统技术,进行自然资源数据处理与空间分析。

3. 网络与信息管理师:负责自然资源部信息系统的建设与管理,保证信息的安全性和有效性。

第三次全国土地调查工作分类和编码1. 引言第三次全国土地调查工作是我国实施国土资源管理和保护的重要基础工作,而土地分类和编码是其中至关重要的一环。

本文将从土地调查的概念、重要性和目的等方面展开探讨,重点围绕第三次全国土地调查工作的分类和编码展开深入解析。

2. 土地调查的概念和重要性土地调查是指对某一地区或全国地域的土地资源进行系统的调查、测量和评价。

它旨在了解土地的质量、用途、利用现状以及可能存在的问题,为科学合理地利用和管理土地资源提供重要依据。

而土地分类和编码作为土地调查的核心内容,通过对土地进行细致的分类和编码,能够全面客观地反映土地的性质和特征,为土地资源的合理利用和保护提供科学依据。

3. 土地分类的意义和方法土地分类是将土地按照一定的标准和特征划分成不同的类别,以便于对其进行综合评价和有效管理。

土地分类有利于科学规划和合理利用土地资源,推动农业生产、城乡建设等各项事业的发展。

土地分类可以为土地资源的合理配置提供科学依据,帮助避免土地过度开发和资源浪费。

而土地分类的方法主要包括遥感技术、地形地貌分析、土地利用现状调查等多种手段,通过对土地的地貌特征、土壤类型、植被覆盖等进行综合分析,将土地划分为不同的类别。

4. 土地编码的作用和技术要求土地编码是对土地分类结果进行数字化、标准化的编码体系,其目的在于方便管理和利用这些分类结果。

其作用在于实现土地资源信息的数字化管理和共享,为土地利用规划、自然资源评价、环境监测等提供数据支持。

而土地编码的技术要求包括编码的唯一性、稳定性、易操作性和易识别性等,这就要求编码体系必须科学合理、系统完备,能够全面准确地反映土地的特征和分类结果。

5. 第三次全国土地调查的分类和编码实践在第三次全国土地调查工作中,我国采用了统一的土地分类标准和编码体系,对全国范围内的土地资源进行了全面的调查和评价。

通过对土地的利用现状、土地质量、生态环境等方面进行详细的调查和分类,制定了一套完善的土地编码体系。

三调土地利用现状工作分类一、调查分类(一)国土资源调查分类国土资源调查是土地利用现状工作中的基础,是政府制定国土规划、进行土地利用规划编制和相关行政管理的必要条件,也是地理信息和空间数据基础。

国土资源调查工作对土地利用现状工作影响巨大,尤其是土地利用现状的准确性和可靠性与国土资源调查的精度和准确性密切相关,因此国土资源调查工作必须细致、严谨、科学和完善。

国土资源调查主要可以分为以下四类:1、土地利用现状调查:主要调查土地分类区划、土地利用类型、土地用途现状、土地使用权状况、用地面积、资源状况和条件等。

2、土地质量评价调查:主要评价土壤功能、土质、土层、地貌、地下水、气候、植被、野生动物和生态环境等因素。

3、地形地貌调查:主要调查地形、地表形态、地貌类型、地貌演化历史、地质构造和地理环境等因素。

4、野生动植物调查:主要着重评价野生动植物物种和种群分布、栖息地质量和环境条件等因素。

(二)任务分类1、土地利用区划土地利用区划是指根据地区自然环境、土地资源、人口、工农业生产和城市化发展等因素进行划分的特定区域内确定土地利用的类型和范围。

2、土地利用类型土地利用类型是指在不同区域内按照土地的物理特性、生态环境、地方生产和生活需求等因素,合理进行不同类型的细节利用,利用的类型有农业、林业、畜牧业、工矿业、水利、居住区、公共设施、交通运输和生态环境保护等。

3、土地利用方式土地利用方式是指在土地利用类型下细致安排各种经营管理活动进行土地利用的方法和途径,通常包括自耕、租种、集体经济合作和土地经营权转让等。

4、土地利用划分土地利用划分是指将同一区域内的土地进行划分,按照不同用途和需要,进行分类、编码、登记和调查等程序的过程,如农业耕地、林地、草地、水域、建筑用地和铁路用地等。

5、土地权属、管理、流转等情况的调查这部分主要描绘土地权属、管理、流转等情况,包括土地证、经营权、承包合同等文件的编制和管理等情况,并分析土地流转的原因和影响因素。

自然资源部工作人员如何开展自然资源统计和调查自然资源是指大自然中存在并且可以利用的物质和能量,包括土地、水域、森林、矿产等。

自然资源的统计和调查对于科学合理利用和保护自然资源具有重要意义。

自然资源部工作人员在开展自然资源统计和调查工作时,应按照一定的方法和程序进行,具体步骤如下:一、确定统计调查目标和范围在开展自然资源统计和调查工作前,首先需要确定统计调查的目标和范围。

这可以通过与相关部门协商、专家研讨以及调查前的实地勘察等方式来确定。

目标和范围的确定应准确、全面,并与国家的自然资源管理政策和战略相一致。

二、制定统计调查计划确定了统计调查目标和范围后,自然资源部工作人员需要制定详细的统计调查计划。

该计划应包括调查地点、调查时间、调查内容和调查方法等方面的具体安排。

同时,还需要确定调查所需的人员、装备、预算等资源,确保调查工作的顺利进行。

三、收集和整理数据自然资源统计和调查的核心是收集和整理相关数据。

工作人员需要利用各种调查方法,如野外调查、实地观察、卫星遥感等手段,获取准确的数据。

收集到的数据需要进行分类、整理和汇总,以便后续的分析和利用。

四、数据分析和评估收集和整理完数据后,自然资源部工作人员需要对数据进行分析和评估。

通过统计学方法和模型,对数据进行定量分析,获取资源数量、质量以及分布等方面的信息。

同时,还需要对资源的可持续利用性进行评估,确定资源的开发利用潜力和保护需要。

五、编制统计报告和调查结果数据分析和评估完成后,自然资源部工作人员需要编制统计报告和调查结果。

报告应包括调查目的、范围和方法,数据来源和处理过程,分析和评估的结果以及建议和措施等内容。

报告的编制要求准确、清晰,并以图表和图形直观地展示数据和结果。

六、政策制定和资源管理统计报告和调查结果的出炉为政策制定和资源管理提供了依据。

自然资源部工作人员需要根据调查结果,结合国家的自然资源管理政策和战略,制定相应的政策和措施,以实现自然资源的科学合理利用和保护。

自然资源部工作人员在资源清查与登记中的作用与职责自然资源是人类赖以生存和发展的基础资源,对于合理开发和保护自然资源,维护生态平衡具有重要意义。

为了确保国家资源的合理利用和管理,自然资源部成立了一支专业的工作团队,负责资源清查与登记工作。

本文将探讨自然资源部工作人员在资源清查与登记中的作用与职责。

一、资源清查资源清查是指对国家自然资源进行全面系统的调查与统计,目的是了解资源现状、优化资源配置,为科学决策提供依据。

自然资源部工作人员在资源清查中扮演重要角色,具体职责如下:1.制定调查方案:自然资源部工作人员负责制定资源清查的调查方案,明确调查目标、内容和方法。

他们需要充分了解不同资源的特性,确保调查工作的全面性和准确性。

2.组织调查实施:自然资源部工作人员负责组织调查人员进行资源清查工作,安排合理的调查路线和时间,并提供必要的技术指导和培训。

他们需要协调各方面资源,确保调查工作的顺利进行。

3.数据收集与整理:自然资源部工作人员负责对调查数据进行收集和整理,保证数据的准确性和完整性,并建立资源数据库。

他们需要运用专业的数据分析工具,对数据进行综合统计与分析,形成科学的调查报告。

二、资源登记资源登记是指将调查获得的资源信息详细记录下来,并进行分类、归档、存档处理,确保资源信息的有效保存和公开。

自然资源部工作人员在资源登记中扮演重要角色,具体职责如下:1.资源分类与编码:自然资源部工作人员负责对调查获得的资源进行分类,根据资源的特性和用途进行编码,确保资源信息的系统化与标准化。

2.登记档案管理:自然资源部工作人员负责对资源登记档案进行管理,包括档案的归档、存档和维护。

他们需要保证档案的完整性和可访问性,以便于后续资源管理和监督。

3.资源信息公开:自然资源部工作人员负责将登记的资源信息进行公开,包括建立资源信息发布平台和制定信息公开政策。

他们需要确保信息的及时性和透明度,促进公众对资源的了解和参与。

三、资源管理与监督资源管理与监督是指对资源利用与开发进行监管,确保资源的合理利用和可持续发展。

1、林地包括路旁2行(含)以上或者树冠10m(含)以上的树。

“四旁”林地(村旁,宅旁,水旁,路旁)按照植被类型归类,如生长乔木应为乔木林。

2、城市内部公园内的林、草不解译;城市公园景观水面由于属于湿地类型,所以需要解译出来。

3、洪水位岸线之间的林地、草地、耕地归属:按照林地、草地、耕地分类,提取时不作为洪泛湿地。

4、如果判断该河流为“季节性或间歇性河流”,则只勾画包含滩涂的外边界,不单独解译季节性或间歇性河流的水面范围。

5、景观草地归入建设用地。

图斑可以画出来,独立设置类别,比如高尔夫球场。

6、桥梁:解译时,桥梁与其他任何地类之间不发生拓扑关系。

在提取交通运输用地时,再将桥梁归并其中,所以桥梁与交通运输用地之间需有“公共边”进行衔接。

7、解译必须掌握以下几点原则:(1)图斑套合精度一定要优于1:5000比例尺要求,与遥感图像纹理严格吻合。

(2)工作区解译图斑必须为全覆盖解译,无镂空、重叠和缝隙等拓扑问题。

(3)图斑属性的定义必须遵循先识图、再参考的原则。

当影像上难以辨别类型的时候,先参考历史数据属性类型,需注意所参考资料的优先级别(与自然资源类型相关的参考二调属性,与资源环境相关的参考07年生态环境属性);当参考数据明显也不能准确反应影像特征使,按照排除法,从一级类到二级类进行逐个排除,在属性项里给定最为贴近的类别,并将与之有关联的属性类填在“备注”栏中。

(4)解译时,把握先大后小(大的主导性图斑,小的零散图斑)工作思路,将区域主体框架先完成,再根据上图指标掏细部;注意:先大后小不是粗,是在满足精度的前提下,解译该片区的主要空间类型。

(5)基于有下发的二调参考数据,解译时最好先开展图斑面的解译(沟渠例外)。

自然资源部三调数据统计口径说明自然资源部三调数据统计口径是指在进行自然资源调查、评估和监测工作时,所采用的数据统计方法和标准。

它是保障数据准确性和一致性的重要工具,也是保证评估结果可比性和可靠性的基础。

三调数据统计口径主要包括以下几个方面:1. 数据来源:三调数据的来源主要包括遥感影像、实地调查和统计数据等。

遥感影像是指通过卫星、航空等方式获取的地球表面的图像数据,可以提供大范围、高分辨率的地理信息。

实地调查是指对具体地理要素进行现场勘察和测量,获取详细的地理数据。

统计数据是指通过统计调查和抽样调查等方式获得的数量化数据。

2. 数据处理:三调数据的处理主要包括数据的收集、整理、验证和加工等过程。

收集是指根据调查任务和要求,从各个渠道收集相关数据。

整理是指对收集到的数据进行分类、归纳和编码等操作,使其符合统一的格式和标准。

验证是指对整理后的数据进行检查和核实,确保数据的准确性和完整性。

加工是指对验证后的数据进行计算、处理和分析等操作,得出具有实际意义的结果。

3. 数据分类:三调数据根据不同的要素和属性进行分类。

要素是指地理实体,如土地、水体、植被等,属性是指地理实体的特征和性质,如土地类型、水体面积、植被覆盖度等。

根据调查任务和要求,可以对不同的要素和属性进行分类,以便后续的分析和应用。

4. 数据统计指标:三调数据的统计指标是对数据进行衡量和描述的依据。

常见的统计指标包括数量指标和比例指标。

数量指标是指对地理实体的数量进行统计,如土地面积、水体长度等。

比例指标是指对地理实体的属性进行统计,如土地利用结构比例、水体质量等级比例等。

统计指标的选择应根据调查任务和要求,具有代表性和可比性。

5. 数据分析:三调数据的分析是对数据进行解读和推断的过程。

通过数据分析,可以揭示地理实体的分布规律、变化趋势和相互关系等。

常见的数据分析方法包括统计分析、空间分析和综合分析等。

统计分析是指对数据进行数量化和定量化的分析,如均值、方差、相关系数等。

什么是自然资源调查?自然资源调查如何分类?自然资源调查是履行自然资源部“两统一”职责,查清我国各类自然资源家底和变化情况,为科学编制国土空间规划,逐步实现山水林田湖草的整体保护、系统修复和综合治理,为实现国家治理体系和治理能力现代化提供服务保障的一系列重要基础性工作。

自然资源调查分为基础调查和专项调查。

基础调查指对自然资源共性特征开展的调查;专项调查指为自然资源的特性或特定需要开展的专业性调查。

基础调查和专项调查相结合,共同描述自然资源总体情况。

通过统一调查分类标准,衔接调查指标与技术规程,统筹安排工作任务。

原则上采取基础调查内容在先、专项调查内容递进的方式,统筹部署调查任务,全方位、多维度获取信息,按照不同的调查目的和需求,整合数据成果并入库,做到图件资料相统一、基础控制能衔接、调查成果可集成,确保两项调查全面综合地反映自然资源的相关状况。

自然资源基础调查的主要任务是什么?自然资源基础调查的主要任务是查清各类自然资源体投射在地表的分布和范围,以及其开发利用与保护等基本情况,掌握最基本的全国自然资源本底状况和共性特征。

基础调查以各类自然资源的分布、范围、面积、权属性质等为核心内容,以地表覆盖为基础,按照自然资源管理基本需求,组织开展我国陆海全域的自然资源基础性调查工作。

自然资源基础调查的主要任务包括:①清查区域内自然资源的数量、类型、面积、空间布局等;②查清区域各类自然资源的基本特性和质量状况;③形成全面完善的自然资源基础数据成果;④为自然资源管理提供基本数据、权属数据;⑤为自然资源动态监测、分析评价和国土规划提供基础图件及属性数据;⑥为制定国民经济计划、功能区划、区域发展规划提供资源保障依据;⑦全面支撑山水林田湖草整体保护、系统修复和综合治理;⑧形成自然资源调查的统一标准、规范、技术和组织体系。

自然资源基础调查属于重大的国情国力调查,由党中央、国务院部署安排。

为保证基础调查成果的现势性,组织开展自然资源调查成果年度更新,及时掌握全国自然资源的类型、面积、范围等方面的变化情况。

自然资源部工作人员的岗位分类和职业发展路径自然资源部是我国负责管理自然资源的重要部门,负责制定和实施自然资源管理政策、法规以及推动资源勘查、开发利用、环境保护等工作。

自然资源部工作人员的岗位分类和职业发展路径对于提高工作效率、激发人员积极性具有重要意义。

本文将就自然资源部工作人员的岗位分类和职业发展路径进行探讨。

一、自然资源部工作人员岗位分类自然资源部工作人员的岗位分类是根据工作内容、职责和要求等因素划分的。

根据岗位职能的不同,自然资源部工作人员主要可分为以下几类。

1. 政策与规划类工作人员政策与规划类工作人员主要负责参与制定、完善自然资源管理政策和规划,对于资源开发、保护提供指导和决策建议。

他们需要具备较为扎实的理论基础和政策研究能力,能够准确把握自然资源管理的发展方向和重点,为部门决策提供科学依据。

2. 资源勘查与评估类工作人员资源勘查与评估类工作人员主要负责开展自然资源的调查、勘测和评估工作,包括矿产资源、水资源、土地资源等方面。

他们需要具备丰富的勘查和评估经验,能够准确评估资源的储量、品质和开发价值,为资源利用提供科学依据和技术支持。

3. 资源开发与利用类工作人员资源开发与利用类工作人员主要负责组织和管理自然资源的开发利用工作,推动资源开发项目的实施和运营。

他们需要具备项目管理和协调能力,能够协调各方利益,合理规划资源开发和利用的方式,实现资源的可持续利用和经济效益最大化。

4. 环境保护与监管类工作人员环境保护与监管类工作人员主要负责监督和管理自然资源开发利用的环境保护工作,确保资源开发过程中的环境污染得到有效控制和治理。

他们需要具备环境科学和监管法律法规方面的知识,能够制定和执行环境保护标准,协调解决环境问题,保护生态环境的可持续发展。

二、自然资源部工作人员职业发展路径自然资源部工作人员的职业发展路径是指在自然资源部内不同岗位之间的晋升和发展方向。

根据个人能力和工作表现,自然资源部工作人员的职业发展路径主要包括以下几个层次。

1、林地包括路旁2行(含)以上或者树冠10m(含)以上的树。

“四旁”林地(村旁,宅旁,水旁,路旁)按照植被类型归类,如生长乔木应为乔木林。

2、城市内部公园内的林、草不解译;城市公园景观水面由于属于湿地类型,所以需要解译出来。

3、洪水位岸线之间的林地、草地、耕地归属:按照林地、草地、耕地分类,提取时不作为洪泛湿地。

4、如果判断该河流为“季节性或间歇性河流”,则只勾画包含滩涂的外边界,不单独解译季节性或间歇性河流的水面范围。

5、景观草地归入建设用地。

图斑可以画出来,独立设置类别,比如高尔夫球场。

6、桥梁:解译时,桥梁与其他任何地类之间不发生拓扑关系。

在提取交通运输用地时,再将桥梁归并其中,所以桥梁与交通运输用地之间需有“公共边”进行衔接。

7、解译必须掌握以下几点原则:

(1)图斑套合精度一定要优于1:5000比例尺要求,与遥感图像纹理严格吻合。

(2)工作区解译图斑必须为全覆盖解译,无镂空、重叠和缝隙等拓扑问题。

(3)图斑属性的定义必须遵循先识图、再参考的原则。

当影像上难以辨别类型的时候,先参考历史数据属性类型,需注意所参考资料的优先级别(与自然资源类型相关的参考二调属性,与资源环境相关的参考07年生态环境属性);当参考数据明显也不能准确反应影像特征使,按照排除法,从一级类到二级类进行逐个排除,在属性项里给定最为贴近的类别,并将与之有关联的属性类填在“备注”栏中。

(4)解译时,把握先大后小(大的主导性图斑,小的零散图斑)工作思路,将区域主体框架先完成,再根据上图指标掏细部;注意:先大后小不是粗,是在满足精度的前提下,解译该片区的主要空间类型。

(5)基于有下发的二调参考数据,解译时最好先开展图斑面的解译(沟渠例外)。