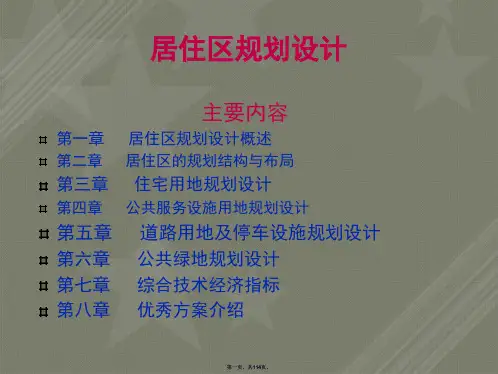

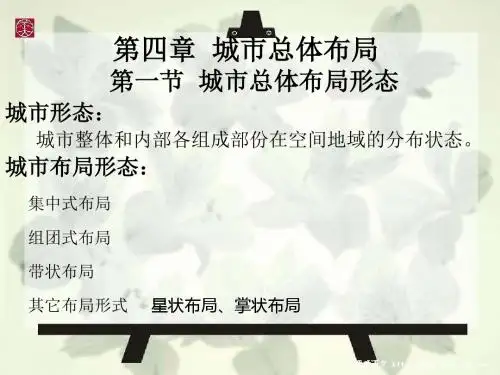

城市规划原理第四章住宅区规划结构

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:15

城市住宅区规划原理引言城市住宅区规划是城市发展过程中的重要环节之一,它涵盖了城市住宅的布局、道路系统的规划、公共设施的设置等方面。

良好的住宅区规划可以提高居民的生活质量,促进城市的可持续发展。

本文将介绍城市住宅区规划的原理及其重要性。

1. 人性化设计原则城市住宅区规划应以人为本,注重居民的需求和生活方式。

以下是几个常见的人性化设计原则:1.1 多样性和包容性住宅区应提供多样化的住宅类型,以满足不同居民的需求。

例如,可以规划多层住宅楼和独栋别墅,以及适合不同收入水平的经济住房。

此外,还应该考虑到不同年龄和家庭结构的居民特点,例如老年人和残疾人的需求。

1.2 社区设施和服务良好的住宅区规划应考虑到居民的日常生活需求,并提供便利的社区设施和服务。

例如,可以设置公园、商店、学校、医院等公共设施,方便居民出行和获取所需的服务。

1.3 步行和骑行友好性为了减少交通拥堵和环境污染,住宅区规划应鼓励以步行和骑行为主要交通方式。

可以设置步行道和自行车道,方便居民在社区内活动。

此外,还可以提供公共交通设施,促进公共交通的使用。

2. 城市可持续发展原则良好的住宅区规划应符合城市的可持续发展目标,注重环境保护和资源的合理利用。

以下是几个常见的可持续发展原则:2.1 紧凑性和集约性住宅区规划应尽量减少土地的使用,提高土地的利用效率。

可以通过增加建筑的高度和密度,减少建筑的占地面积。

此外,还可以采用混合用途的规划,将住宅、商业和办公等不同功能的区域合理组织在一起,减少人们的出行距离。

2.2 绿色空间和生态环境住宅区规划应注重保护和增加绿色空间,提供舒适的生态环境。

可以设置公园、花园和绿化带,增加植被的覆盖率。

此外,还可以采用雨水收集系统和太阳能发电系统等技术,提高能源和水资源的利用效率。

2.3 循环经济和资源共享良好的住宅区规划应鼓励循环经济和资源共享。

可以设置废物分类和回收的设施,减少垃圾的产生和对自然资源的浪费。

此外,还可以鼓励居民共享资源,例如共享汽车和共享自行车,减少私人交通工具的使用。

居住区规划原理总结第一章居住区规划设计概论第一节居住区规划设计的基本原则居住区规划设计的目标是在“以人为核心”的指导原则下,建立居住区不同功能同步运转机制;以可持续发展战略为指导,建设文明、舒适、健康的居住区;以满足不断提高的物质和精神生活的需要,保持社会效益、经济效益、环境效益的综合平衡与可持续发展。

充分考虑如何适应与满足人的物质需求和精神的需求、建设居住区文明与居住区文化、建立完善的服务与管理机制,这些是居住区规划设计中需要考虑的基本内容和发展原则。

概括为两方面:居住区的物质舒适性和精神的享受性。

一、居住的物质舒适性舒适性包括:卫生、安全、方便、舒适,这是居住区舒适性的基本内容。

卫生包括:生理健康卫生(如日照、自然通风、自然采光、噪声与空气污染防治等)和环境卫生(如垃圾收集、运转及处理等)。

人均公共绿地、人口密度、绿化率是保证小环境的规划指标。

舒适指健康环境与居民心理、心理要求的适应与和谐。

二、精神的享受性1、归属感和认同感;2、美学的要求;3、文化第二节居住区的类型、规模及相关概念一、邻里单位20世纪30年代,美国建筑师西萨.佩里以控制居住区内部的车辆交通、保障居民的安全和环境的安宁为出发点,首先提出了“邻里单位”的理论,制定了邻里关系的六条基本原则:1)、邻里单位周围为城市道路所包围,城市道路不穿过邻里单位内部;2)、邻里单位内部道路系统应限制外部车辆穿越,一般应采用尽端式,以保持内部的安静、安全和交通量少的居住气氛;3)、以小学的合理规模为基础控制邻里单位的人口规模,使小学生上下学不比穿过城市道路,一般邻里单位的规模约5000人左右,规模小的邻里单位约3000—4000人;4)、邻里单位中心建筑是小学,它与其他的邻里服务设施一起布置在中心公共广场或绿地上;5)、邻里单位占地约160英亩(合64.75hm2),每英亩10户,保证儿童上学不超过半英里(0.8Km);6)、邻里单位内的小学附近设有商店、教堂、图书馆和公共活动中心。

城市住宅区规划原理1.人性化布局:城市住宅区应当以人为本,关注人们的需求和舒适度。

规划师应当设法创造一个居住区,便利居民的移动,并为居民提供接近居住区的基础设施和服务设施,如学校、医院、公园和购物中心等。

2.混合用途:住宅区应当包含多种用途,如商业、文化和娱乐设施等。

这有助于提高住宅区的活力,并满足居民的多样化需求。

3.便利公共交通:住宅区应当便利公共交通。

这包括提供公交车站、地铁站和自行车道等基础设施。

这可以减少私人车辆的使用,缓解交通拥堵,同时也有助于环保。

4.社区内部面积分配:住宅区规划应当合理分配不同功能的面积,如居住、公园和商业等。

这有助于满足居民的各种需求,并促进社区的健康发展。

5.注重生态保护:住宅区规划应当注重生态保护,保护自然环境和生物多样性。

这可以通过保留绿地、湿地和自然景观等方式实现,同时也有助于改善居民的生活质量。

6.空间尺度和密度:住宅区规划应当考虑空间尺度和密度。

规划师应当根据区域的实际情况确定住宅区的大小和规模。

这可以确保居住区的合理利用,并避免过度拥挤。

7.绿化和景观设计:住宅区规划应当注重绿化和景观设计。

通过种植花草树木和规划景观设施,可以提供舒适的环境和美丽的景观,提高居民的生活质量。

8.鼓励社交互动:住宅区规划应当设计成鼓励社交互动的环境。

提供公共广场、社区活动中心和健身中心等设施,可以增加居民之间的交流和互动。

9.可持续发展:住宅区规划应当注重可持续发展。

采用可再生能源、水资源管理和废物处理等措施,可以降低能源消耗和环境污染。

10.历史保护和文化保持:住宅区规划应当尊重历史和文化,并保护其中的重要遗产和文化景观。

这有助于保持城市的独特性和历史特色。

通过遵循这些原则,城市住宅区规划可以更好地满足人们的需求,提供良好的居住环境,并为城市的可持续发展做出贡献。

城市住宅区规划原理全文城市住宅区规划原理?11资源1 概论1.城市详细规划概念:是指以城市总体规划或分区规划为依据,对一定时期内城市局部地区的土地利用、空间环境和各项建设用的具体规划。

它是城市总体规划的深化和具体化。

2.城市详细规划的主要任务是:以总体规划或者分区规划为依据,详细规定建设用地的各项控制指标和其他规划管理要求,或者直接对建设作出具体的安排和规划设计。

详细规划根据不同需要、任务目标和深度要求,可分为控制性详细规划和修建性详细规划。

3.控制性详细规划是以城市总体规划、分区规划为依据,以落实总体规划、分区规划意图为目的,以土地使用控制为重点,详细规定建设用地性质、使用强度和空间环境,规定各类用地适建情况,强化规划设计与管理结合、规划设计与开发衔接,将总体规划的宏观控制要求转化为微观控制的转折性规划编制层次。

4.控制体系指标有:地块划分、土地使用性质及兼容范围、土地使用强度、道路及其设施、城市环境景观5.修建性详细规划是控制性详细规划的具体化。

它依据控制性详细规划对城市即将建设的各类设施作出具体安排,对建筑空间和艺术处理加以明确,并核算技术经济指标,为各项工程设计提供依据。

6.修建性详细规划应当包括下列内容(一)建设条件分析及综合技术经济论证;(二)作出建筑、道路和绿地等的空间布局和景观规划设计,布置总平面图;(三)道路交通规划设计;(四)绿地系统规划设计;(五)工程管线规划设计;(六)竖向规划设计;(七)估算工程量、拆迁量和总造价,分析投资效益。

主要技术经济指标:总用地面积、总建筑面积、住宅建筑总面积、平均层数、容积率、建筑密度、住宅建筑容积率、绿地率。

7.修建性详细规划的成果一、规划说明书现状条件分析;2、规划原则和总体构思;3、用地布局;4、空间组织和景观特色要求;5、道路和绿地系统规划;6、各项专业工程规划及管网综合;7、竖向规划;8、主要技术经济指标二、图纸规划地段位置图规划地段现状图规划总平面图4、道路交通规划图竖向规划图单项或综合工程管网规划图8.居住区用地:是住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地四项用地的总称9.公共绿地:指满足规定的日照要求,适应安排游憩活动场地的居民共享的绿地,包括居住区公园、居住小区的小游园、组团绿地以及其他具有一定规模的块状、带状公共绿地。

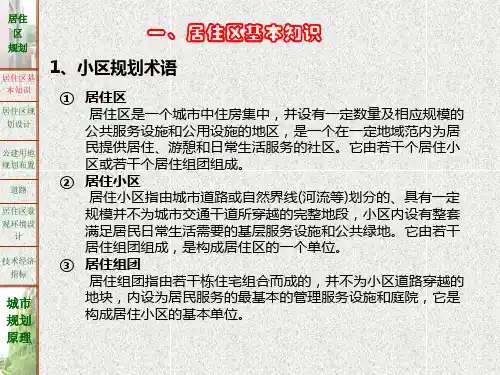

城市住宅区规划原理复习重点第一章住宅区的意义与组成1、居住区是一个城市中住房集中,并设有一定数量及相应规模的公共服务设施和公用设施的地区,是一个在一定地域范围内为居民提供居住、游憩和日常生活服务的社区。

2、居住小区指由城市道路或自然界线划分的、具有一定规模并不为城市交通干道多穿越的完整地段,小区内设有整套满足居民日常生活需要的基层服务设施和公共绿地。

3、居住组团指由若干栋住宅组合而成的,并并不为小区道路穿越的地块,内设为居民服务的最基本得管理服务设施和庭院,它是构成居住小区的基本单位。

4、邻里单位是针对城市人口密集、房屋拥挤、居住环境恶化、交通事故严重的状况而提出的,目的是使人们居住生活在一个花园式的住宅区内。

第二章住宅区规划设计的总体原则1、社会发展原则。

适应与满足人的需要,建设社区文明与发展社区文化,建设完善的服务与管理机制是住宅区规划设计的需要考虑的主要内容,而在住宅区规划中充分地考虑如何适应与满足人的需要是社区发展原则的基本核心内容。

2、生态优化原则。

通过积极应用新技术、开发新产品,充分合理地利用与营造当地的生态环境,改善住宅区及周围的小气候,实现住宅区的自然通风与采光,减少机械通风与人工照明,综合考虑交通与停车系统、饮水供水系统、供热取暖系统、垃圾收集处理系统的建立与完善,节约能源、减少污染、营造生态是现代住宅区规划设计应该考虑的基本要求。

3、共享社区原则。

应该充分考虑全体居民对住宅区的财富的公平共享,包括共享设施、共享服务、共享景象、公平参与。

第四章居民调查1、从调查面来看,有普查(或面上调查)和专项调查(重点调查)从调查目的来看,有实况调查、评价调查和意向调查。

2、调查方法:抽样调查、问卷调查、访谈调查、观察调查。

第五章空间1、围合的空间的四个特点:(1)具有很强的地段感和私密性(2)易于限定空间界限和提供监视(3)可以减少破坏行为(4)可以增进居民之间的交往和提供户外活动场所2、影响居民内外居住生活的生理和物理因素:(1)住宅日照。

城市住宅区规划原理导言城市住宅区规划是指针对城市中的住宅区进行规划和设计的过程。

合理的住宅区规划能够提供舒适的居住环境,满足居民的生活需求,并促进社区的发展和城市的可持续发展。

本文将介绍城市住宅区规划的原理和一些重要考虑因素。

城市住宅区规划原理1. 人性化布局人性化布局是城市住宅区规划的基本原则之一。

合理的布局应该考虑到居民的需求和便利性。

住宅区应该便利于日常活动,例如购物、上学、就医等。

此外,步行和骑车的交通方式应该得到鼓励,以减少对机动车的依赖。

2. 多功能配套设施住宅区规划应该考虑到居民的生活需求,因此需要提供多种配套设施。

这些设施包括商业设施、教育设施、医疗设施、公共交通等。

合理的配套设施可以提供便利的生活条件,提高居民的生活质量。

3. 绿色生态空间绿色生态空间是城市住宅区规划的重要原则之一。

合理的绿化设计和景观布置能够提供宜人的自然环境,改善空气质量,减少噪音污染。

此外,绿化还有助于调解城市热岛效应,提供防洪措施,并提供休闲和娱乐的场所。

4. 社区发展城市住宅区应该促进社区的发展和建设。

社区设施应该齐全,有助于居民的互动和社交活动。

此外,社区还应该鼓励社会参与,提供居民参与决策的机会。

社区发展不仅有助于建设和维护良好的邻里关系,还有助于提高居民的生活质量和幸福感。

城市住宅区规划考虑因素1. 人口需求在进行城市住宅区规划前,需要了解人口的规模和结构,以确定住宅区的规模和类型。

对于不同人口群体,如老年人、学生、家庭等,还需要考虑到他们的特殊需求,并在规划中进行适当的考虑和设置。

2. 土地利用城市住宅区规划需要合理安排土地利用,以提高土地利用率和节约土地资源。

合理的土地利用还可以减少交通拥堵和对自然环境的破坏。

在规划中,应该考虑到不同用地类型的合理组合,并进行合理的分区和布局。

3. 交通规划交通规划是城市住宅区规划的一个重要考虑因素。

住宅区规划应该考虑到交通的便利性和流动性,以减少交通拥堵和交通事故的发生。

居住区规划篇城市规划原理——居住区规划篇在居住区规划中,有哪些常见住宅类型以及各自的特点城市规划原理住宅类型在居住区规划中,常见的住宅类型包括五大类:一一般有独用的院落独院式并联式联排式二一般用于多层或高层梯间式内廊式外廊式三层数较低的多层住宅内天井式四多层和高层住宅点式(塔式)五一般用于高层住宅跃廊式独院式+并联式+联排式VOL.1独院式独院式住宅即拥有独立院落的住宅,多数为独院式别墅。

VOL.2并联式两套住宅并联,共用一道分户山墙的住宅。

层数为一至三层,上下均属一户。

每套住宅三面临空,基本具有独立式住宅种种优点,但较经济,也有上下层分别供两户使用的。

每户仍然三面临空,有独立的院子和出入口。

VOL.3联排式将独院式住宅的户型单元拼联增到三户或三户以上,各户间至少能共用两面山墙。

联排住宅分为联排城市住宅和联排别墅。

二#1VOL.4梯间式由公共楼梯间的平台直接进入各户的分户门,一般每梯服务2~4户的住宅型式称作梯间式住宅。

梯间式是最常见的高层住宅类型VOL.5内廊式指内有一条贯穿于整层的公共长廊的住宅。

在多层、高层住宅、大专院校的学生宿舍、工厂的集体宿舍和旅馆、酒店、医院建筑中采用。

#3VOL.6外廊式指由共用楼梯、电梯通过外廊进入各套住房的住宅,在联排式低层住宅,多层、高层的板式住宅和“Y”型、“工”字型的点式住宅中普遍采用。

1VOL.7内天井式在住栋内部设置天井的住宅。

天井式住宅增加了住栋内部的临空面,有利于通风和采光,利用天井采光通风,可以加大栋深,减少每户面宽,做到节地和节能。

VOL.8点式住宅点式住宅在进深、面阔、方向、尺寸大体相当,在住区规划图上好似一个点,故称点式住宅。

若为多层又称墩式住宅,若为高层又称塔式住宅。

一般仅由一个单元组成,它四面临空,故体型比较活泼,朝向广,视野宽。

VOL.9跃廊式住宅通过一层水平共用走道,联系两层或三层楼面各套住房的住宅。

跃层式及跃廊式住宅采用小楼梯作为层间联系。

城市住宅区规划原理复习重点第一章:住宅区的意义与组成住宅区的定义:住宅区是城市中在空间上相对独立的各种类型和各种规模的生活居住用地的总称,它包括居住区、居住小区、居住组团、住宅街坊和住宅群落等。

(住宅区同时还是一个社会学意义上的社区,它包含了居民相互间的邻里关系、价值观念和道德准则等维系个人发展和社会稳定与繁荣的内容)住宅区的类型从大到小有:居住区、居住小区、居住组团、住宅街坊和住宅群落。

社区的定义:是指一定地域内人们相互间的一种亲密的社会关系(即社会关系)。

形成社区的四个条件:1、有一定的社会关系;2、在一定地域内相对独立;3、有比较完善的公共服务设施;4、有相近的文化、价值认同感。

形成邻里单位的原则:1、城市交通不穿越邻里单位,内部车行、人行道路分开设置;2、保证充分的绿化,使各类住宅都有充分的日照、通风和庭院;3、设置日常生活必须的服务设施,每个邻里单位有一所小学;4、保持原有地形地貌和自然景色,建筑物自由布置。

住宅区四大用地:住宅用地、公共服务设施用地、道路停车用地和公共绿地住宅区四大系统:住宅、公共建筑、道路交通设施、绿地与场地社区的四大系统:社区生活保障系统、社区育才与就业系统、社区交流与参与系统、社区运营系统。

详见课本第8到9页的相关内容。

第二章住宅区规划设计的总体原则马斯洛的需要层次理论由低到高依次是:生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。

从满足人的需求出发,住宅区规划应该充分考虑居住环境的适居性、识别性与归属性以及营造具有文化与活力的人文环境。

社区发展原则适应与满足人的需求,建设社区文明与发展社区文化,建立完善的服务与管理机制,适应与满足人的需求是社区发展原则的基本核心内容。

适居性的基本物质性内容:卫生、安全、方便、舒适。

卫生包括两方面的内容:环境卫生和生理健康卫生安全也包括两方面的内容:人身安全和治安安全可持续发展的含义:是指在不损害将来人类社会经济、生态、环境利益的基础上,能够满足现代人需要的发展。