磺胺类药物在环境中的生态行为研究综述

- 格式:pdf

- 大小:301.58 KB

- 文档页数:5

磺胺类抗生素的污染现状与去除技术研究进展作者:李佳琳巨龙崔梦张志来源:《安徽农业科学》2021年第21期摘要随着社会经济的不断发展,磺胺类抗生素在医药和养殖业中被广泛应用,其在环境中难以降解,该类抗生素引起的环境污染问题引起了人们的广泛关注。

介绍了磺胺类药物性质,对其污染现状、危害及其在环境中的迁移转化状况进行了阐述,总结了水中磺胺类抗生素处理技术的研究进展,指出了存在的问题并对今后的研究方向提出展望。

关键词磺胺类抗生素;污染现状;去除技术中图分类号 X 787 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2021)21-0027-06doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.21.007开放科学(资源服务)标识码(OSID):Status of Sulfonamides Pollution and Research Progress of Removal TechnologyLI Jia-lin, JU Long, CUI Meng et al(College of Modern Agriculture and Ecological Environment, Heilongjiang University,Harbin, Heilongjiang 150080)Abstract With the continuous development of the social economy, sulfonamides have been widely used in medicine and aquaculture. Because they are difficult to be degraded in the environment, the environmental pollution caused by sulfonamides has attracted wide attention. In this paper, the properties of sulfonamides were briefly introduced, and the pollution status, harm and translocation of sulfonamides in the environment were expounded, the research progress of treatment technology of sulfonamides in water was summarized, the existing problems were pointed out, and the future research directions were put forward.Key words Sulfonamides;Pollution status;Removal technology基金项目黑龙江省寒区湿地生态与环境研究重点实验室开放课题(201911);国家自然科学基金项目(21377037)。

磺胺类药物的综述磺胺类药物的综述集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]磺胺类药的应用综述摘要:磺胺类药物是人工合成的最早的一类化学治疗药物,在与细菌作斗争和保护人类健康中起重要作用。

磺胺类药物用于临床已近50年,它具有抗菌谱较广、性质稳定、使用简便、生产时不耗用粮食等优点,磺胺类药物抗菌作用强,治疗范围广,在当今这个抗菌药百出不穷的时代,磺胺类药仍起着重要的作用。

关键字:发现发展分类抗菌机理应用原则耐药性不良反应20世纪初,人们对细菌性疾病尚束手无策。

直到磺胺类药物的发现,最先在1933年用人工合成的红色偶氮染料百浪多息治疗葡萄球菌血症患者。

20世纪40年代之后,磺胺类药物仍有独特的抗菌机理、光谱抗菌、性质稳定、使用方便、价格低廉而用于临床的重要化学治疗药物之一。

1、磺胺类药物的发展Domagk就发现百浪多息对感染链球菌的小白鼠有很强的保护作用,临床上用于治疗动物感染性疾病也得到满意的疗效。

1935年Domagk发表了他的试验结果后,相继发现百浪多息中的有效基团是对氨苯磺胺,从此又合成一系列的磺胺类药物,其中有数种供用于临床,这样,在感染性疾病的化学治疗上开拓了一个新领域。

一些过去被认为对动物是可怕的感染性疾病,使养殖户蒙受经济损失,如细菌性烈性传染病导致的死亡率用磺胺类药后都显着降低。

然而,自青霉素、链霉素等抗菌素相继问世后,磺胺类的地位逐渐被抗菌素所取代,应用范围缩小了。

最近一些年来,抗菌素的发展很快。

但抗菌素的应用中仍有些问题未能彻底解决,如抗药性及不利反应等。

由于抗药性的发展,抗菌素的用量虽然愈来愈大,而治疗效率却有逐渐降低的趋势,而且几乎所有抗菌素都各有其一定的不利反应,有的甚至是很严重的。

所以不断寻找新的有效的抗菌药物,仍是很迫切的需要[2]。

在此期间,磺胺类也有了很大的新发展,如某些乙酞化率低、肾合并症少的磺胺,某些长效磺胺以及增效剂的发现,克服了过去一些磺胺制剂的缺点,并增强了抗菌作用,扩大了应用的范围。

2011年第1期127收稿日期:2010-10-12基金项目:浙江省自然科学基金(Y307025)、河南省教育厅自然科学基金项目(2010B610007)和黄淮水环境与污染防治省部共建教育部重点实验室资助作者简介:金彩霞(1976-),女,黑龙江延寿人,副教授,主要从事环境污染控制方面的研究工作。

E-mail :heartjin0509@yahoo. 。

注:吴春艳系通信作者。

E-mail :chywu_1@ 。

文献注录格式:金彩霞,高若松,吴春艳.磺胺类药物在环境中的生态行为研究综述[J ].浙江农业科学,2011(1):127-131.磺胺类药物在环境中的生态行为研究综述金彩霞1,高若松1,吴春艳2(1.河南师范大学化学与环境科学学院河南省环境污染控制重点实验室黄淮水环境与污染防治省部共建教育部重点实验室,河南新乡453007;2.浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,浙江杭州310021)摘要:综述国内外对环境中磺胺类药物的来源、生态行为(吸附、迁移、降解)等方面的研究进展,展望今后的研究方向。

关键词:磺胺;土壤环境;水环境;生态行为中图分类号:R 978.2文献标志码:A文章编号:0528-9017(2011)01-0127-05磺胺类药物是现代医学中常用的一类人工合成的抗菌消炎药。

自1932年发现磺胺的基本结构后,已合成数千种磺胺类药物[1]。

经过几十年的发展,现在已经不仅作为人用药物,而且广泛使用于畜牧业和水产养殖业,用来治疗细菌及特定微生物引起的多种传染疾病。

它进入生物体后能抑制细菌的叶酸代谢,干扰细菌核酸和蛋白质的合成。

它的优点是具有较广的抗菌谱,而且疗效确切、性质稳定、使用简便、价格便宜,又便于长期保存,特别是加入抗菌增效剂后效果更好。

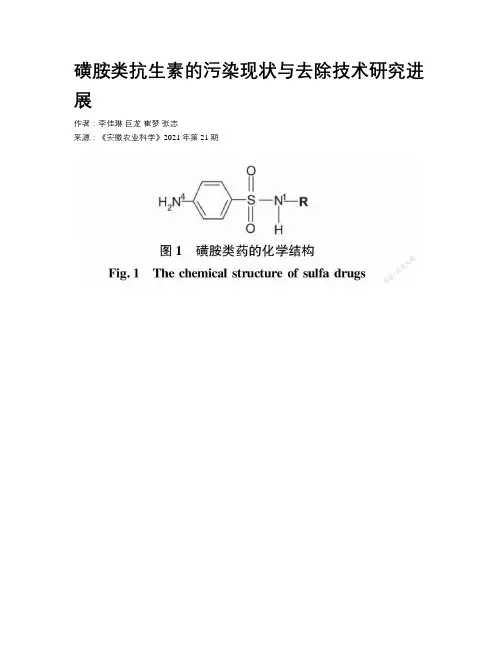

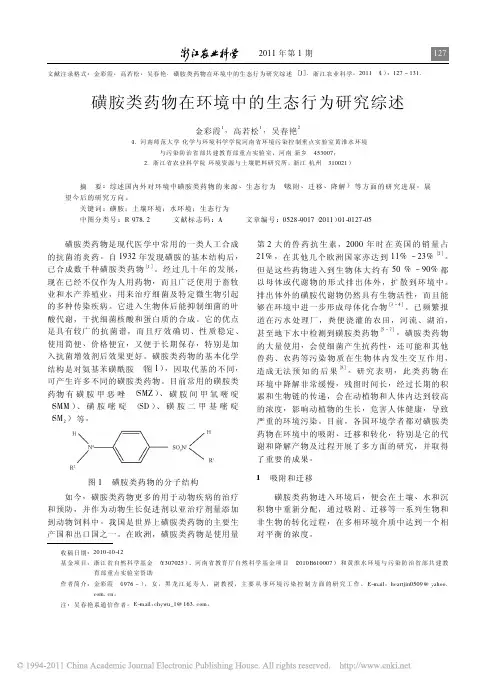

磺胺类药物的基本化学结构是对氨基苯磺酰胺(图1),因取代基的不同,可产生许多不同的磺胺类药物。

目前常用的磺胺类药物有磺胺甲恶唑(SMZ )、磺胺间甲氧嘧啶(SMM )、磺胺嘧啶(SD )、磺胺二甲基嘧啶(SM 2)等。

磺胺类抗生素污染现状及其环境行为的研究进展引言:近年来,磺胺类抗生素的广泛应用导致环境中磺胺类抗生素的含量不断上升,引起了广泛关注。

磺胺类抗生素主要用于人畜兽医领域,具有广谱抗菌作用,但同时也存在一定的环境风险。

本文将详细探讨磺胺类抗生素的污染现状及其在环境中的行为研究进展。

一、磺胺类抗生素的污染现状磺胺类抗生素的污染主要来源于农业和畜牧业领域的使用,以及人类排泄物和废水中的残留。

这些抗生素在经过排放后,会进入土壤、水体以及作为饲料原料的动植物体内。

目前,已经在环境样品中检测到了各种磺胺类抗生素的存在。

这些抗生素在环境中的浓度范围广泛,从ng/L到μg/L不等。

磺胺类抗生素污染的主要热点区域是农田排水沟、饲养场附近的水体和城市污水处理厂的出水口。

二、磺胺类抗生素在环境中的行为磺胺类抗生素在环境中的行为受到多种因素的影响,包括土壤、水体的性质,降解和吸附过程等。

磺胺类抗生素在土壤中主要通过吸附、解吸、生物降解等过程而去除。

土壤的有机质含量、pH值、温度等因素对于其吸附和解吸能力有重要影响。

磺胺类抗生素在水体中主要通过降解、吸附、光解等过程去除。

另外,在水体中微生物降解也是一个重要的去除途径。

三、磺胺类抗生素的环境风险磺胺类抗生素在环境中的存在给生态系统和人类健康带来一定的风险。

首先,磺胺类抗生素对于微生物群落的影响是显著的。

长期暴露于磺胺类抗生素的微生物可能会出现耐药性的变化,从而降低了对这些抗生素的疗效。

其次,磺胺类抗生素的存在还会对环境中的生态链条产生影响,可能导致一系列不可预知的生态和环境问题。

最后,长期暴露于环境中的磺胺类抗生素还可能对人类健康产生潜在的危害,如致癌、对生殖系统的影响等。

四、磺胺类抗生素的治理措施针对磺胺类抗生素的环境行为和风险,在治理方面需要综合考虑技术、管理和立法手段。

技术上,研究人员可以开展磺胺类抗生素的降解技术和污水处理技术的研究,以提高其去除率和降解效果。

管理上,需要建立科学合理的磺胺类抗生素的使用和管理制度,包括严格控制使用剂量、临床治疗的合理选择、废水处理的规范和监测等。

环境中磺胺类抗生素的生物降解及其抗性基因污染现状环境中磺胺类抗生素的生物降解及其抗性基因污染现状随着抗生素的广泛使用,环境中抗生素类化合物的排放日益增加,对环境和人类健康造成了潜在的风险。

其中磺胺类抗生素作为一类重要的广谱抗生素,广泛应用于农业、畜牧业和医疗领域,其在环境中的存在和归趋成为当前研究的热点之一。

本文将介绍环境中磺胺类抗生素的生物降解过程,并关注其与抗性基因的关联,探讨其对环境和人类健康的潜在影响。

磺胺类抗生素是一类含有磺酰胺官能团的抗生素,具有抗菌作用。

然而,大量的磺胺类抗生素在动物体内代谢为活性代谢产物后,通过排泄进入农田灌溉水和环境水体中,进而导致环境中磺胺类抗生素的污染。

研究表明,磺胺类抗生素在土壤、水体和沉积物等环境介质内可以通过微生物的作用而发生降解。

环境中存在着丰富多样的微生物种类,其中一些微生物具有降解磺胺类抗生素的能力。

这些降解微生物通过分泌不同的酶来降解磺胺类抗生素,将其转化为无害的代谢产物,从而减轻了环境中抗生素的污染程度。

研究发现,这些降解微生物能够通过菌株筛选和基因工程技术的手段进行优化和增强,提高对磺胺类抗生素的降解效率。

然而,磺胺类抗生素的生物降解过程也存在一些问题。

首先,磺胺类抗生素在环境中的降解速率相对较慢,可能需要较长的时间才能完全降解。

其次,环境中存在一些抗生素持久性的粪肠球菌属细菌,这些细菌可以在肠道环境中起到生物过滤的作用,降解磺胺类抗生素的降解物质中的残留物。

然而,这些抗生素持久性的细菌也可能带来新的问题,比如抗生素抗性基因的传播和扩散。

抗生素抗性基因在环境中的存在和扩散是当前的研究热点之一。

研究发现,环境中存在大量的抗生素抗性基因,这些基因可以通过多种途径在不同的环境介质中传播和扩散。

磺胺类抗生素的生物降解过程中,这些抗生素抗性基因可能会被转移、传播、扩散,从而导致环境中其他微生物的抗生素抗性水平上升,使原本对抗生素敏感的微生物变得对抗生素具有抗性。

《磺胺类抗生素污染现状及其环境行为的研究进展》篇一一、引言随着现代医学的进步和抗生素的广泛应用,磺胺类抗生素已成为兽医临床及人类治疗中的常见药物。

然而,抗生素的不合理使用与过量使用导致的环境问题日益突出。

本篇论文将详细阐述磺胺类抗生素的污染现状,以及其在环境中的行为研究进展。

二、磺胺类抗生素的污染现状磺胺类抗生素(SAs)在农业和人类医疗中有着广泛的应用,如磺胺甲噁唑、磺胺二甲嘧啶等。

这些药物在使用过程中,一部分会随着动物排泄物和人类排泄物进入环境,造成环境污染。

此外,工业废水处理不当、农业灌溉等也可能导致磺胺类抗生素进入水体、土壤等环境介质中。

目前,磺胺类抗生素的污染问题已经引起了广泛关注。

研究显示,磺胺类抗生素在各种水体、土壤、底泥等环境中均有检出,且浓度逐渐升高。

这些污染物可能对生态环境和人类健康造成潜在威胁。

三、磺胺类抗生素的环境行为研究进展磺胺类抗生素在环境中的行为复杂,包括吸附、降解、转化等多个过程。

以下为磺胺类抗生素环境行为的研究进展:1. 吸附行为:磺胺类抗生素在环境中的吸附行为受多种因素影响,如环境介质(水体、土壤等)、温度、pH值等。

研究显示,磺胺类抗生素在水体中的吸附过程可能受到颗粒物、有机质等因素的影响,而在土壤中的吸附则与土壤类型、土壤有机质含量等因素有关。

2. 降解与转化:磺胺类抗生素在环境中的降解与转化过程是研究重点。

研究显示,微生物在磺胺类抗生素的降解过程中起关键作用。

此外,光解、化学氧化等过程也可能参与磺胺类抗生素的转化。

3. 环境归趋:磺胺类抗生素在环境中的归趋受其物理化学性质、环境因素等多种因素影响。

研究显示,磺胺类抗生素可能通过食物链进入人体,对人类健康造成潜在威胁。

此外,长期积累的磺胺类抗生素可能对生态环境产生不良影响。

四、结论与展望目前,磺胺类抗生素的污染问题已成为环境保护领域的重要课题。

通过对磺胺类抗生素的污染现状及环境行为的研究,我们可以更好地了解其在环境中的行为规律,为制定有效的污染控制策略提供依据。

环境中磺胺类抗生素的生物降解及其抗性基因污染现状环境中磺胺类抗生素的生物降解及其抗性基因污染现状随着人口的急剧增加和经济的迅猛发展,环境污染问题日益引起人们的关注。

磺胺类抗生素作为一类常见的抗生素药物,在临床上广泛应用,对治疗细菌感染具有显著的疗效。

然而,由于患者使用不当、医疗废水排放、兽药使用、粪便和尿液排泄等原因,大量的磺胺类抗生素进入环境,给水生态系统带来严重的威胁。

磺胺类抗生素在环境中的生物降解是研究的重要方向之一。

磺胺类抗生素的分子结构中含有磺酰胺键,使其在自然界中易于降解。

许多细菌和真菌具有降解磺胺类抗生素的能力,它们通过产生特定的酶来降解这些药物分子。

研究发现,许多环境中的微生物可以利用磺胺类抗生素作为碳源和氮源生长,促进了这些药物的降解过程。

目前研究已经发现了一些具有磺胺类抗生素降解能力的菌株。

例如,鼠李糖酶阳性大肠杆菌、磺胺根霉菌和一些厌氧紫氮菌是常见的降解菌株。

这些菌株可以通过产生酶类来催化磺胺类抗生素的降解。

这些酶主要包括磺胺酰胺酶、磺胺基水解酶和磺胺基转移酶等。

尽管磺胺类抗生素在环境中可以被降解,但其生物降解速率相对较慢,且降解产物中可能产生一些有毒化合物。

另外,环境中的其他因素,如温度、酸碱度和营养物质的浓度等都会影响降解过程。

因此,在磺胺类抗生素的降解方面还需要进一步的研究和改进。

除了生物降解,环境中磺胺类抗生素还存在抗性基因污染的问题。

研究表明,磺胺类抗生素的使用不仅会导致细菌对药物的耐药性产生,还会促进抗性基因在环境中的传播。

抗生素的使用增加了病原菌中抗性基因的频率,这些抗性基因可以通过水生态系统传播到其他细菌中。

这种传播机制导致环境中的微生物具有了更强的抗性,极大地威胁了医疗领域的抗生素疗效和治疗效果。

磺胺类抗生素的抗性基因污染严重影响了环境的健康状况,也给人类和动物的健康带来了巨大的风险。

针对这一问题,一些研究人员展开了一系列的研究工作,希望能够找到解决的方法。

磺胺类抗生素的环境残留及生态毒理研究综述华南农业大学资源环境学院叶敏摘要:本文将对国内外磺胺类抗生素的残留和生态毒性研究进行综述。

环境残留主要包括水环境残留和土壤环境残留。

生态毒理的研究主要从其造成的影响进行归类,包括对水生生物,土壤生物,昆虫的影响,以及其吸附,迁移,降解等转归影响。

关键词:磺胺环境残留生态毒性磺胺类药物(Sulfonamides,SAs)是具有对氨基苯磺酰胺结构的一类药物的总称,磺胺类通过竞争性抑制叶酸代谢循环中的对氨基苯甲酸而抑制细菌性增殖。

经过几十年的发展,现在不仅作为人用药物,而且广泛使用于畜牧业和水产养殖业,用来治疗细菌及特定微生物引起的多种传染疾病。

目前经常在食品抗生素残留检测中发现磺胺类抗生素的残留,因其具有广谱、稳定、经济、易用以及联合抗菌增效剂效果可提高数十倍的特点,农业生产中常以亚治疗浓度的药物作为饲料添加剂来预防疾病的发生,提高饲料的转化率和促进动物生长。

目前在全球范围内几乎所有地区都采用抗生素来实现增加产量、提高经济效益的目的。

然而,研究表明,抗生素药物只有15%可被吸收利用,大约85%未被代谢而被直接排放至环境中。

一、磺胺类抗生素的环境残留用于家畜、家禽和水产养殖病害预防及饲料添加剂的抗生素,一部分将在生物体内吸收或者转化,并以代谢物的形式排出体外。

同时,还有很大一部分(85%)将以原型药物的形式排出体外并直接进入环境。

此外,用于水产养殖以及药物生产过程中大量残留的抗生素原型药物也将直接进入环境中。

随着我国大中城市和乡镇集约化畜禽养殖业的迅速发展,含有各种抗生素的畜禽粪便量也不断增加。

这些粪便最终也会进入土壤或水体中,污染地表水、地下水和饮用水,并通过作物吸收和积累进入食物链,对动物和人体健康构成潜在危害。

1、水环境残留绝大多数抗生素属水溶性,在水产养殖中,抗生素在使用过程中未被水产养殖生物吸收的以及随粪便排泄的部分,最终汇入水体或随悬浮物沉降汇集于沉积物底部。

磺胺类抗生素的环境残留及生态毒理研究综述华南农业大学资源环境学院叶敏摘要:本文将对国内外磺胺类抗生素的残留和生态毒性研究进行综述。

环境残留主要包括水环境残留和土壤环境残留。

生态毒理的研究主要从其造成的影响进行归类,包括对水生生物,土壤生物,昆虫的影响,以及其吸附,迁移,降解等转归影响。

关键词:磺胺环境残留生态毒性磺胺类药物(Sulfonamides,SAs)是具有对氨基苯磺酰胺结构的一类药物的总称,磺胺类通过竞争性抑制叶酸代谢循环中的对氨基苯甲酸而抑制细菌性增殖。

经过几十年的发展,现在不仅作为人用药物,而且广泛使用于畜牧业和水产养殖业,用来治疗细菌及特定微生物引起的多种传染疾病。

目前经常在食品抗生素残留检测中发现磺胺类抗生素的残留,因其具有广谱、稳定、经济、易用以及联合抗菌增效剂效果可提高数十倍的特点,农业生产中常以亚治疗浓度的药物作为饲料添加剂来预防疾病的发生,提高饲料的转化率和促进动物生长。

目前在全球范围内几乎所有地区都采用抗生素来实现增加产量、提高经济效益的目的。

然而,研究表明,抗生素药物只有15%可被吸收利用,大约85%未被代谢而被直接排放至环境中。

一、磺胺类抗生素的环境残留用于家畜、家禽和水产养殖病害预防及饲料添加剂的抗生素,一部分将在生物体内吸收或者转化,并以代谢物的形式排出体外。

同时,还有很大一部分(85%)将以原型药物的形式排出体外并直接进入环境。

此外,用于水产养殖以及药物生产过程中大量残留的抗生素原型药物也将直接进入环境中。

随着我国大中城市和乡镇集约化畜禽养殖业的迅速发展,含有各种抗生素的畜禽粪便量也不断增加。

这些粪便最终也会进入土壤或水体中,污染地表水、地下水和饮用水,并通过作物吸收和积累进入食物链,对动物和人体健康构成潜在危害。

1、水环境残留绝大多数抗生素属水溶性,在水产养殖中,抗生素在使用过程中未被水产养殖生物吸收的以及随粪便排泄的部分,最终汇入水体或随悬浮物沉降汇集于沉积物底部。

磺胺类抗生素污染现状及其环境行为的研究进展磺胺类抗生素是一类广泛应用于兽药和人类药物的抗生素,具有广谱、低毒性和价格低廉等特点,已经成为治疗呼吸道感染、尿路感染等常见疾病的重要药物之一。

然而,磺胺类抗生素的广泛使用也导致了其在环境中的污染问题。

近年来,磺胺类抗生素在水体、土壤和农田等环境介质中的存在和迁移行为成为了研究的热点之一。

研究表明,磺胺类抗生素污染主要来源于畜禽养殖和人类用药。

农场和养殖场的废水直接排放到水体中,其中含有大量的磺胺类抗生素。

此外,人类用药后,残留在尿液中的磺胺类抗生素也会通过污水系统进入环境。

由于磺胺类抗生素在环境中的半衰期较长,且纯化处理系统无法有效去除,因此这些抗生素很容易积累并在环境中长期存在。

环境行为是研究磺胺类抗生素污染的关键问题之一。

研究发现,磺胺类抗生素在水体中的迁移主要受到溶解度、吸附作用、降解和生物转化等因素的影响。

在不同环境条件下,磺胺类抗生素的浓度和迁移速率存在很大的差异。

在土壤中,磺胺类抗生素主要通过吸附作用和微生物降解等途径进行迁移。

而在水体中,其溶解度较高,易被水体中的有机物和颗粒物吸附而沉积。

研究还发现,磺胺类抗生素的环境行为与环境因素密切相关。

例如pH值、温度和水体有机质含量等因素对磺胺类抗生素的溶解度和吸附作用起着重要影响。

此外,土壤微生物的种类和数量也影响着磺胺类抗生素的降解速率。

一些研究表明,土壤微生物可以通过降解磺胺类抗生素中的芳香环和侧链等方式来降解这类抗生素。

针对磺胺类抗生素污染的治理措施主要包括预防控制和污染修复两个方面。

预防控制方面,需要加强对畜禽养殖和人类用药中磺胺类抗生素的管理和监管,并推广使用环境友好型抗生素。

另外,改善污水处理设施的处理效果,加强对农田和水体等区域的监测也是重要的措施。

在污染修复方面,研究人员正在开发一些生物修复和化学修复技术,以降解和去除环境中的磺胺类抗生素。

总之,磺胺类抗生素的污染在现代社会中愈发严重,对环境和人类健康产生了一定的影响。

磺胺类抗生素污染现状及其环境行为的研究进展磺胺类抗生素污染现状及其环境行为的研究进展引言磺胺类抗生素是目前广泛应用于人类和动物医学领域的一类重要药物。

然而,随着其使用量的不断增加,磺胺类抗生素开始对环境产生了越来越大的影响。

本文将探讨磺胺类抗生素的污染现状以及其在环境中的行为。

一、磺胺类抗生素的污染现状磺胺类抗生素主要存在于家庭、农业和养殖领域的废水、土壤和农产品中。

废水中的磺胺类抗生素主要来自家庭和医院的废水排放,这些药物往往未经过滤和处理就直接排入环境中,造成了严重的污染。

农业和养殖领域的废水中则含有大量的磺胺类抗生素残留,这是因为养殖业中的饲料中通常添加了磺胺类药物以促进生长,而这些药物往往通过动物的排泄物进入废水。

此外,农业中广泛使用的肥料也可能含有磺胺类抗生素残留,进而进入土壤和水体。

二、磺胺类抗生素的环境行为1. 残留时间:磺胺类抗生素在土壤和水体中的残留时间相对较长。

它们具有一定的稳定性,尤其是在碱性环境中,会更加稳定。

2. 迁移性:磺胺类抗生素在土壤和水体中具有较高的迁移能力。

它们可以通过雨水或地下水的流动迁移到其他地区,进一步扩大了其污染范围。

3. 生物富集:磺胺类抗生素在环境中能够生物富集,即在生物体内积累。

这对于水生生物来说尤为严重,因为它们长期暴露于含有磺胺类抗生素的水体中。

三、磺胺类抗生素对环境的影响1. 生态系统影响:磺胺类抗生素的存在会破坏水体中的生态系统平衡,对水生生物造成毒害。

生命链条中较低层级的生物因吸收了磺胺类抗生素而受到损害,从而影响了整个生态系统的稳定性。

2. 抗生素耐药性:磺胺类抗生素的广泛使用导致了一些细菌的耐药性,这使得临床治疗变得越来越困难。

同时,由于环境中存在大量的磺胺类抗生素,这些耐药性基因也有可能通过基因转移传播给其他细菌,从而加重了耐药性问题。

3. 人体健康风险:磺胺类抗生素的污染对人体健康也存在潜在的风险。

磺胺类抗生素可能通过饮水或食物摄入人体,进而对人体产生毒害作用,甚至导致一些慢性疾病。

磺胺类兽药的环境行为及生态毒理学研究进展作者:杨灿李莉等来源:《绿色科技》2015年第05期摘要:[HT5”K]指出了磺胺类抗生素是一种广泛使用的兽药,其对环境和生态产生的危害已经引起社会各界的关注。

论述了国内外磺胺类抗生素的环境行为以及生态毒理研究进展,并提出了应该尽快建立和完善抗生素的环境生态风险评估体系的建议。

关键词:[HT5”K]磺胺类抗生素;吸附-迁移;降解;生态毒理学中图分类号:[HT5”SS]S4811文献标识码:[JY]文章编号:[HT5”SS]1674994.4(2015)05020903[HK]1引言抗生素是由真菌、放线菌或细菌等微生物在代谢过程中产生的可以抑制或杀死细菌的一类化学物质,除微生物产生之外,还有一部分可通过人工合成或半合成得到类似物。

磺胺类药作为人工合成的一类抗菌药,在1935年正式应用于临床,其具有广谱抗菌、产量大、价格低廉等优点,在全世界广泛应用。

1997年,磺胺类抗生素成为欧洲第五大广泛使用的兽药,占总兽药销售量的2%,在英国和新西兰则是第二大广泛使用的兽药,分别占每年销售总量的2.1%和25%。

我国是磺胺类药物的生产大国,生产种类多达30余种。

据统计,20世纪90年代产量就比80年代翻了一番,至2008年,磺胺类抗生素比例占到总兽药的20%以上。

经过几十年的发展,磺胺类药物不仅用于临床应用,更多的应用于动物疾病的防治。

磺胺类药物主要通过亚治疗剂量添加到畜禽和水产饲料中被动物食用。

进入到动物体内的药物很难被机体吸收,约有50%~90%以原药或代谢形式通过粪便或尿液排出体外,由于农业循环耕种,进入到农田土壤中,并在土壤中存留数周甚至数月。

这些物质一方面可诱使土壤中微生物产生耐药基因,这些基因可转入动物或与人类共生的微生物体内,甚至转入人类致病菌体内,人类一旦感染这些致病菌,将对现有药物的治疗失去作用;另一方面,会通过吸附、迁移、渗滤以及植物吸收等作用,对生态环境造成安全隐患。

磺胺类药物水环境行为及水生生物毒性研究进展李霞;王晨;刘利;张新怡;魏健;宋永会【期刊名称】《环境工程技术学报》【年(卷),期】2024(14)2【摘要】磺胺类药物(SAs)在水环境中普遍存在,大部分SAs以母体分子或代谢产物形式排放到环境中,地表水、地下水、海水甚至饮用水中都能检测到低浓度的SAs。

因SAs排放量大、环境假性持久性强等特点,其对水生态环境和人类健康构成潜在风险。

针对SAs在水环境中的归趋问题,总结了SAs在水环境中吸附、迁移、转化、降解、生物富集等典型行为规律,进一步分析SAs对水生植物、水生动物及水生微生物产生的毒性效应。

结果表明:SAs在水环境中行为的研究多集中在环境介质表面的吸附特性与规律,而对SAs依赖水动力条件的迁移转化和生物富集规律研究较少;SAs在环境介质表面的吸附主要以阳离子交换和分子结合的形式发生,吸附质表面的电荷密度是决定吸附量的重要因素;SAs在水环境中广泛存在,虽然浓度水平较低,但对水生生物造成的负面影响会产生潜在的生态风险,主要表现为干预水生植物的生长发育过程,造成水生动物的特征性畸形,干扰水中微生物的群落结构与功能,最终会对整个水环境及其循环造成宏观的影响。

未来应加强SAs在水环境中衰减过程的浓度和贡献率研究以及对水生生物毒性标准化测试,以期深入研究SAs生态毒理学、解决SAs污染问题。

【总页数】11页(P681-691)【作者】李霞;王晨;刘利;张新怡;魏健;宋永会【作者单位】辽宁大学环境学院;环境基准与风险评估国家重点实验室;中国环境科学研究院水生态环境研究所【正文语种】中文【中图分类】X171;X592【相关文献】1.磺胺类药物的环境行为及其控制技术研究进展2.碳纳米材料的水环境行为及对水生生物毒理学研究进展3.四环素类抗生素在我国水环境污染现状及其对水生生物的毒性研究进展4.草甘膦的水环境行为及其对水生生物毒性的研究进展5.草甘膦水生生物毒性、环境行为、检测方法研究进展因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

环境中磺胺类抗生素及其抗性基因的污染特征及风险研究共3篇环境中磺胺类抗生素及其抗性基因的污染特征及风险研究1环境中磺胺类抗生素及其抗性基因的污染特征及风险研究随着现代化和工业化的发展,人类和动物使用抗生素的频率越来越高,导致了环境中大量抗生素和抗生素残留物的污染。

磺胺类抗生素是一种常见的抗生素,在畜禽养殖和农业生产中广泛使用。

环境中的磺胺类抗生素会对水域生态环境、土壤细菌群落和人类健康带来威胁。

此外,抗性基因的传播在环境中也是一种令人关注的问题,尤其是对于临床医学和公共卫生的影响更为明显。

磺胺类抗生素含有磺胺基团,这种化合物的主要特点是在有机溶剂中稳定性较差。

所以磺胺类抗生素其主要的污染源头是畜禽养殖和人类粪便。

磺胺类抗生素的残留物和代谢产物在环境中的存在会导致水体富营养化、水质变差等一系列环境问题。

磺胺类抗生素的非特异作用会影响到环境中的细菌群落,特异作用则会影响到特定微生物的生长和发育。

例如,磺胺类抗生素对水生微生物群落结构和多样性有较大的影响,会引起藻类和浮游生物的死亡和数量下降。

在环境中,磺胺类抗生素的抗性基因也会被广泛传播。

抗性基因是细菌体内特殊的基因,它们的存在和传递会导致细菌对抗生素的抗性。

抗性基因主要通过水体、土壤和空气等途径进行传播。

一旦抗性基因进入到细菌体内,就会导致细菌对抗生素的抗性增强,特别是在畜禽养殖场等高频使用抗生素的场所更为明显。

例如,革兰氏阴性菌耐药性传播的临床病例就越来越多。

这些耐药菌株通过食物、空气等渠道进入人体,导致了很多感染性疾病的发生。

环境中磺胺类抗生素和抗性基因传播的风险是很高的。

磺胺类抗生素在人类和动物中的广泛使用造成了它在环境中的大量污染。

这些抗生素的污染和残留物和代谢产物在环境中的存在,会影响到生态环境的可持续性。

此外,抗性基因的传播会导致细菌对抗生素的抗性增强,造成了很多耐药性感染的发生。

因此,应该尽量减少磺胺类抗生素的使用,以及加强环境监测和管理措施,以减少环境中磺胺类抗生素和抗性基因的污染和传播。

《磺胺类抗生素污染现状及其环境行为的研究进展》篇一一、引言随着现代医学的快速发展,抗生素在医疗领域的应用日益广泛。

磺胺类抗生素作为一类重要的抗菌药物,在人类和动物疾病治疗中发挥着重要作用。

然而,随着其使用量的不断增加,磺胺类抗生素的环境污染问题也逐渐凸显。

本文将就磺胺类抗生素的污染现状及其环境行为的研究进展进行综述,以期为相关研究提供参考。

二、磺胺类抗生素的污染现状磺胺类抗生素广泛应用于畜牧业、水产业及人类医疗等领域,由于排放不当、使用不当等原因,大量磺胺类抗生素被排放到环境中,造成严重的环境污染。

研究表明,磺胺类抗生素在环境中的分布广泛,包括地表水、地下水、土壤、空气等各个领域。

此外,这些抗生素的生物积累性和生物毒性也引起了广泛关注。

三、磺胺类抗生素的环境行为研究进展1. 迁移转化:磺胺类抗生素在环境中的迁移转化受到多种因素的影响,如pH值、温度、光照、微生物等。

研究表明,磺胺类抗生素在环境中可以通过水解、光解、生物降解等多种方式进行转化,转化过程中可能产生更多的环境污染物。

2. 生态风险:磺胺类抗生素的生态风险主要体现在对水生生物的毒性作用和对微生物的抗性基因传播等方面。

研究表明,低浓度的磺胺类抗生素长期暴露可能导致水生生物的抗性基因积累,进而对生态系统造成潜在威胁。

3. 检测技术:随着检测技术的不断发展,越来越多的方法被用于磺胺类抗生素的检测。

例如,高效液相色谱法、荧光法、电化学法等,这些方法具有灵敏度高、准确性好等优点,为磺胺类抗生素的环境行为研究提供了有力支持。

四、研究展望未来,针对磺胺类抗生素的污染现状及其环境行为的研究将更加深入。

首先,需要加强磺胺类抗生素的来源和去向研究,以便更好地掌握其环境行为特征。

其次,应加强抗性基因的传播与生态系统影响的研究,评估磺胺类抗生素对生态系统的潜在风险。

此外,还需要研究新型的检测技术和处理方法,以降低磺胺类抗生素的环境污染风险。

五、结论综上所述,磺胺类抗生素的污染现状及其环境行为研究具有重要意义。

2011年第1期127收稿日期:2010-10-12基金项目:浙江省自然科学基金(Y307025)、河南省教育厅自然科学基金项目(2010B610007)和黄淮水环境与污染防治省部共建教育部重点实验室资助作者简介:金彩霞(1976-),女,黑龙江延寿人,副教授,主要从事环境污染控制方面的研究工作。

E-mail :heartjin0509@yahoo. 。

注:吴春艳系通信作者。

E-mail :chywu_1@ 。

文献注录格式:金彩霞,高若松,吴春艳.磺胺类药物在环境中的生态行为研究综述[J ].浙江农业科学,2011(1):127-131.磺胺类药物在环境中的生态行为研究综述金彩霞1,高若松1,吴春艳2(1.河南师范大学化学与环境科学学院河南省环境污染控制重点实验室黄淮水环境与污染防治省部共建教育部重点实验室,河南新乡453007;2.浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,浙江杭州310021)摘要:综述国内外对环境中磺胺类药物的来源、生态行为(吸附、迁移、降解)等方面的研究进展,展望今后的研究方向。

关键词:磺胺;土壤环境;水环境;生态行为中图分类号:R 978.2文献标志码:A文章编号:0528-9017(2011)01-0127-05磺胺类药物是现代医学中常用的一类人工合成的抗菌消炎药。

自1932年发现磺胺的基本结构后,已合成数千种磺胺类药物[1]。

经过几十年的发展,现在已经不仅作为人用药物,而且广泛使用于畜牧业和水产养殖业,用来治疗细菌及特定微生物引起的多种传染疾病。

它进入生物体后能抑制细菌的叶酸代谢,干扰细菌核酸和蛋白质的合成。

它的优点是具有较广的抗菌谱,而且疗效确切、性质稳定、使用简便、价格便宜,又便于长期保存,特别是加入抗菌增效剂后效果更好。

磺胺类药物的基本化学结构是对氨基苯磺酰胺(图1),因取代基的不同,可产生许多不同的磺胺类药物。

目前常用的磺胺类药物有磺胺甲恶唑(SMZ )、磺胺间甲氧嘧啶(SMM )、磺胺嘧啶(SD )、磺胺二甲基嘧啶(SM 2)等。

图1磺胺类药物的分子结构如今,磺胺类药物更多的用于动物疾病的治疗和预防,并作为动物生长促进剂以亚治疗剂量添加到动物饲料中。

我国是世界上磺胺类药物的主要生产国和出口国之一。

在欧洲,磺胺类药物是使用量第2大的兽药抗生素,2000年时在英国的销量占21%,在其他几个欧洲国家亦达到11% 23%[2]。

但是这些药物进入到生物体大约有50% 90%都以母体或代谢物的形式排出体外,扩散到环境中。

排出体外的磺胺代谢物仍然具有生物活性,而且能够在环境中进一步形成母体化合物[3-4]。

已频繁报道在污水处理厂,粪便浇灌的农田,河流、湖泊,甚至地下水中检测到磺胺类药物[5-7]。

磺胺类药物的大量使用,会使细菌产生抗药性,还可能和其他兽药、农药等污染物质在生物体内发生交互作用,造成无法预知的后果[8]。

研究表明,此类药物在环境中降解非常缓慢,残留时间长,经过长期的积累和生物链的传递,会在动植物和人体内达到较高的浓度,影响动植物的生长,危害人体健康,导致严重的环境污染。

目前,各国环境学者都对磺胺类药物在环境中的吸附、迁移和转化,特别是它的代谢和降解产物及过程开展了多方面的研究,并取得了重要的成果。

1吸附和迁移磺胺类药物进入环境后,便会在土壤、水和沉积物中重新分配,通过吸附、迁移等一系列生物和非生物的转化过程,在多相环境介质中达到一个相对平衡的浓度。

1282011年第1期1.1吸附磺胺类药物进入环境后主要被吸附在土壤和沉积物中。

一般有物理性吸附和化学性吸附2种。

其通过范德华力、色散力、诱导力和氢键等分子间作用力与土壤中的有机质或颗粒物表面吸附位点相吸附,或药物的分子功能团如羧酸、醛、胺类与环境中化学物质或有机质发生化学反应形成络合物或螯合物,被吸持在农田土壤中[9]。

Boxall 等[10]研究发现磺胺氯哒嗪(SPD )在土壤中的分配系数很低(K d =0.9 18.1mL ·g -1)。

陈昦等[11]对太湖地区水稻土的吸附研究发现,磺胺二甲嘧啶等4种磺胺类药物在水稻土的吸附自由能值均<-40kJ ·mol -1,表明其在水稻土中的吸附是以物理吸附为主,供试土壤的等温吸附线均能较好地拟合Freundlich 和Langmuir 方程,并且由平均偏摩尔自由能的变化判断,4种磺胺类药物在水稻土上吸附的强弱顺序为:SMM >SPD >SM 2>磺胺甲嘧啶(SM 1)。

孔晶晶等[12]采用批平衡实验方法研究SD 和磺胺噻唑(STZ )在5种典型土壤及1种泥炭土的吸附行为,结果表明,SD 和STZ 在土壤中的平衡吸附量Cs 随溶液pH 值的增加逐渐减小,pH =9时的吸附量接近于零。

土壤理化性质对SD 和STZ 吸附的影响主要表现为,最大吸附量(Qm )与土壤有机质和土壤粉粒呈显著正相关,它们更容易吸附在有机质含量比较高的黑土和泥炭土中。

Gao 等[13]曾报道,磺胺类药物的吸附与其杂环取代基有关系,3种形态的磺胺类药物在粘土矿物中吸附能力的顺序为:阳离子形态>中性分子形态>阴离子形态,并指出环境中的氨和磷酸根离子会促进磺胺类药物的解吸。

1.2迁移土壤中的磺胺类药物能够通过淋溶等方式向下迁移,在不同土壤中迁移能力差异较大。

文春波等[14]通过室内模拟动态土柱淋溶试验,研究了SD 在土壤中迁移行为,结果表明,SD 在砂土中具有较强的迁移能力,经淋溶后渗出40cm 土柱的SD 为所加药量的70.16%,而其在壤土和粘土柱中的渗出率分别为39.66%和51.12%。

SD 在3种供试土壤的淋溶迁移能力为:砂土>粘土>壤土。

SD 在土壤中的淋溶迁移能力与土壤性质密切相关,其中,土壤质地和有机质含量是决定SD 在土壤中淋溶向下迁移能力的重要因素。

磺胺类药物呈弱酸性,溶于水,不能被吸附的磺胺类药物可通过雨水的冲刷及其他作用进入到水体中,对地下水构成威胁。

如果淋洗到附近的河流中,最终将影响河流及海洋生态系统中的各种生物。

Lindsey 等[7]对遍及美国的144个采样点采到的地下水和地表水样品进行检测,结果显示,有9个采集点的样品检测到了磺胺类药物,浓度范围在0.07 15μg ·L -1,其中在华盛顿的地下水样品中检测到了SMZ 。

目前,我国在这方面的监测数据还比较少。

使用磺胺类药物的医院排放的污水作为生活污水进入到城市污水处理厂,但是各种报道表明,污水处理厂并不能完全去除磺胺类药物,常红等[5]对北京市6个主要的污水处理厂的磺胺类药物的调查研究显示,SMZ ,SD 等5种药物都不能得到完全清除。

未完全清除的磺胺药物扩散到环境中,在污水处理厂四周的土地中也检测到了磺胺类药物残留。

畜禽粪便是农业种植很好的肥料,我国自古就有使用粪肥做有机肥的传统,但是现代畜牧业抗生素的大量使用,使土壤中抗生素含量大增。

李彦文等[6]分析了广州、深圳等菜地土壤中6种磺胺类药物的污染特征,结果表明,使用养猪场废水灌溉的菜地中磺胺类药物的含量最高,达到321.4μg ·kg -1。

这会对土壤微生态系统造成严重破坏,影响土壤肥力,并且会被植物体吸收,从而影响植物生长[15-16]。

2降解2.1磺胺类药物在土壤中的降解药物在土壤中可以通过物理的、化学的或生物学的作用改变形态或者转变成另一物质,降解是其转化的一条重要途径,可分为光解、水解、氧化还原降解和微生物降解等几种方式。

土壤中的兽药一般都是几种降解方式同时进行。

1976年Coats 等[17]就对磺胺类药物在环境中的降解进行了研究,结果表明,SM 2在鸡粪中的降解很慢。

Halling-Serensen 等[18]通过土壤间隙水中兽药的非生物降解研究发现,磺胺类兽药在液体中可发生光解,也可在土壤表层几厘米和液体粪肥表面发生光降解作用。

土壤中对药物降解起作用的微生物主要有细菌,真菌,放线菌等。

近年来的研究表明,相对于其他抗生素,磺胺类药物在土壤中的降解速率很慢,这可能与其较强的抑菌性有关。

有研究表明在灭菌和避光的条件下,SMM 在土壤中的半衰期达到109.8d ,未灭菌和避光的条件下为70.6d ,未灭菌和自然光条件下为17.7d。

这说明在有光照的地方,由于磺胺类药物较强的抑菌性,它的光降解速率要比微生物降解速率大。

保持较高的含水量,会增加土壤中药物的溶解和被吸附药物的解吸从而加快光照和微生物对药物的降解速率。

通过对SMM的微生物降解进一步的研究发现,SMM不同起始浓度的降解效率不同,起始浓度越低,降解速率越快,降解半衰期越短。

这是由于SMM是抗菌药物,对微生物有一定的抑制作用,浓度低时微生物受到的胁迫小,降解速度较快,浓度高时降解较慢。

这与王冉等[9]研究磺胺二甲嘧啶对土壤中细菌和真菌数量的影响时,得到的磺胺二甲嘧啶浓度为1mg·kg-1时,土壤中细菌和真菌数量明显减少(P<0.05),但随时间延长,该抑制作用变缓的结果相一致。

张从良等[19]通过室内模拟降解试验,研究了6种磺胺类药物SD、SM2、磺胺对甲氧嘧啶(SMD)、SMM、磺胺二甲氧嘧啶(SDM)和SMZ在砂土中的微生物降解过程,并考察了土壤类型、浓度和温度对SD降解的影响。

在实验条件下,SD在砂土、壤土和粘土中降解均较慢,其降解的快慢顺序为:砂土>壤土>粘土,这可能是因为粘土中粘土矿物含量较高、吸附性强而导致SD 难降解的缘故;并且随着浓度的增加,SD在未灭菌砂土中的降解速率常数逐渐减小,这可能是因为SD浓度较大,强烈抑制微生物的活性而导致降解作用减弱;温度对其也有影响,随着温度的升高,SD在未灭菌砂土中的降解速率常数明显增大,但升至一定温度后降解速率常数反而下降,其原因可能是308.15K更接近于微生物的最适温度而使微生物异常活跃,易降解SD。

通过实验得到6种磺胺药物的微生物降解速率常数大小顺序为SMD= SMX>SDM>SMM>SD>SMT,这可能与磺胺类药物在砂土中稳定性的大小及其抑菌性强弱有关。

土壤中的药物主要来自于动物的粪便,Wang 等[20]的研究证明,粪便在作为肥料施入到土壤之前储存一段时间,有利于部分消除其中的磺胺二甲嘧啶,因为粪便中的降解微生物比土壤中的多,它们加快了磺胺二甲嘧啶的降解。

但是储存的时间不能过长,否则会增加磺胺二甲嘧啶的吸附,降低其降解率。

由于磺胺类药物降解缓慢,重复施用含有磺胺类药物及其代谢物的粪肥,会对土壤造成多次污染,并使其在土壤中蓄积,这会增加其在土壤中降解的难度,降解周期也会比实验条件下得到的数据更长,对土壤和作物的危害也越大。

磺胺类药物的代谢产物在排出体外后会重新转化为母体药物。