舆论学复习提纲.pptx

- 格式:pptx

- 大小:91.44 KB

- 文档页数:13

《舆论学》复习提纲一、填空题1、梁启超《舆论之子与舆论之母》,中国第一篇专门探讨舆论的文章。

2、约翰-洛克,英国自由主义思想代表人物。

他将舆论与民主联系起来。

3、卢梭《社会契约论》受到洛克启发,西方近代系统研究舆论的第一人。

认为舆论分为“公意”和“众意”。

公意是人们最初结成共同体时候的协议、约定和意愿;公意永远是正确的、不容置疑的,以公共利益作为基础。

4、1899年法国塔尔德的《舆论与公众》,人类历史上研究舆论学的首本专著。

5、1922年美国李普曼的《公众舆论》,标志着舆论学在西方开始成为独立学科门类。

6、舆论的八大要素:判断某种意见成为舆论的标志。

A主体:公众B客体:人物事物现象问题观念等等C自身:信念态度意见和情绪的总和D必要条件:舆论的数量(一致性程度);强烈程度;持续性影响E舆论的功能:影响舆论客体F质量:理智/非理智7、舆论的存在形态按照表露的方式和程度划分:显舆论、潜舆论和行为舆论8、舆论的表现形态:讯息形态的舆论、观念形态的舆论、艺术形态的舆论、畸变形态的舆论——谣言(流言,rumor)。

9、影响舆论形成的宏观因素:公众总体、舆论环境、舆论场、舆论波。

10、舆论波主要有四种方式:中心辐射律;遍地涌动律;两点呼应律;多渠道互补律。

11、舆论形成的标志:数量强烈程度持续时间对客体产生影响(关键)12、舆论生成的模式社会舆论的形成具有种种模式,归结起来可分为爆米花模式、风吹浪起模式、飘雪模式、瀑布模式和沉默的螺旋模式。

13、舆论的正功能主要体现为:诤言;社会褒扬;舆论监督。

14、舆论的负功能主要表现为:浮言、假话、谬理和谣言。

15、测量水平实际上是根据事物属性区分的数量化程度以及使用的相应尺度来加以区分的。

有定类测量、定序测量、定距测量以及定比测量。

16、舆论测量的功能社会评价功能、决策参考功能、社会示范与社会沟通功能以及学术促进功能17、人类三种历时的引导类型:传统引导型、内部引导型、他人引导型。

《舆论学》复习提纲一、填空题1、梁启超《舆论之子与舆论之母》,中国第一篇专门探讨舆论的文章。

2、约翰-洛克,英国自由主义思想代表人物。

他将舆论与民主联系起来。

3、卢梭《社会契约论》受到洛克启发,西方近代系统研究舆论的第一人。

认为舆论分为“公意”和“众意”。

公意是人们最初结成共同体时候的协议、约定和意愿;公意永远是正确的、不容置疑的,以公共利益作为基础。

4、1899年法国塔尔德的《舆论与公众》,人类历史上研究舆论学的首本专著。

5、1922年美国李普曼的《公众舆论》,标志着舆论学在西方开始成为独立学科门类。

6、舆论的八大要素:判断某种意见成为舆论的标志。

A 主体:公众B 客体:人物事物现象问题观念等等C 自身:信念态度意见和情绪的总和D 必要条件:舆论的数量(一致性程度);强烈程度;持续性影响E 舆论的功能:影响舆论客体F 质量:理智 / 非理智7、舆论的存在形态按照表露的方式和程度划分:显舆论、潜舆论和行为舆论8、舆论的表现形态:讯息形态的舆论、观念形态的舆论、艺术形态的舆论、畸变形态的舆论——谣言(流言,rumor)。

9、影响舆论形成的宏观因素:公众总体、舆论环境、舆论场、舆论波。

10、舆论波主要有四种方式:中心辐射律;遍地涌动律;两点呼应律;多渠道互补律。

11、舆论形成的标志:数量强烈程度持续时间对客体产生影响(关键)12、舆论生成的模式社会舆论的形成具有种种模式,归结起来可分为爆米花模式、风吹浪起模式、飘雪模式、瀑布模式和沉默的螺旋模式。

13、舆论的正功能主要体现为:诤言;社会褒扬;舆论监督。

14、舆论的负功能主要表现为:浮言、假话、谬理和谣言。

15、测量水平实际上是根据事物属性区分的数量化程度以及使用的相应尺度来加以区分的。

有定类测量、定序测量、定距测量以及定比测量。

16、舆论测量的功能社会评价功能、决策参考功能、社会示范与社会沟通功能以及学术促进功能17、人类三种历时的引导类型:传统引导型、内部引导型、他人引导型。

1舆论三要素:1舆论的客体—问题的规定性特点:公共性冲突性和反常性现实性2舆论的主体—公众的规定性特点:问题的相关性社会成员的主体性3舆论的存在形式—意见的规定性特点:集合性表层性2 舆论定义(无):公众的意见或言论3 舆论角色与功能:社会舆论在造成或转移社会风气方面具有不可估量的影响。

社会舆论反映人心的向背,影响着人们的行动和局势的发展。

舆论对任何人都没有强制性,不能代替行政权力机关的发号施令。

4 舆论的形成过程(无):问题发生,舆论领袖的发现,意见的发生,事实与意见信息的传播,意见的互动与整合,舆论的形成。

5 突发性公共事危机件的形成机制:征兆期——爆发期——持续期——痊愈期潜伏期——初发期——持续期——消退期6 舆论的引导和监督:舆论引导概念:是要通过自己的影响力,把那些与己不同的舆论变成与己相同的舆论,使受众放弃不符合该传媒所主张的意见的意见,并进而引导受众的认识和行动。

靠“设置议程”来“引导”靠“沉默的螺旋”心理来“引导”甚至“控制”舆论监督概念:通过传媒对党务、政务的公开报道,对国家机关和国家工作人员施政活动的报道和评论,以及对各类坏人坏事,特别是腐败行为、腐败分子的披露和批评。

7 媒体怎么发挥舆论引导,监督:引导:1、争取主动,迅速收集信息2、及时汇报,加强沟通协调3、统一口径,规范新闻发布4、滚动发布,准确把握角度5、收集舆情,关注网络动态监督:一、把握好“角度”:例如:政府腐败、社会丑恶二、把握好“宽度”:例如:南京冠生园制假卖假三、把握好“温度”:例如:明星绯闻8 我国目前舆论监督遭遇哪些障碍:一、有关舆论监督的法律、法规还很不健全,党的有关舆论监督的政策规定都比较原则,抽象,缺乏操作性,另外也有不连贯不统一的问题。

二、舆论监督大多集中于乡以下基层机关、基层干部和社会生活方面的问题,涉及高级领导机关、领导干部和政治生活的甚少。

三、在舆论监督和批评报道中如何进一步把握事实和分寸的问题。

舆论:舆论即公众的意见或言论。

其内涵是:①舆论是一种公众的意见;②这些意见涉及多数人普遍关心的重要问题;③表达这些意见的人们具有共同的兴趣或利益。

宣传:是一种运用各种符号,传播一定的观念以影响和引导人们的态度或控制人们行为的一种社会性的传播实践活动。

诤言:实事求是地说出事实的真相,指出公共事务、公共政策存在的错误,并为克服错误提出正确的建议,就是诤言。

浮言:是指脱离实际的意见和动听的套话,又称美丽的空话,在社会舆论中具有普遍性,大都来自于会议上、报刊宣传中那些粉饰太平的不实之词。

流言:在人们之间相互传播的有关某种社会现实问题的不确切消息。

传播的方式一般是口头的、非正式的、非官方的。

民意:是人民对有关自身利益的社会问题所形成的一致意见,体现为人民的精神、愿望、和意志的总和,又称民心、公意、公共舆论、公论等,具有坚实的真理性。

它能够被民意检测的量度(60-70 %以上)所证实。

制造同意:就是利用宣传手段,制造种种假象表明大众赞同权力的统治与政策,诚心接受权势阶层的观点。

包括:突出报道;精英言论;意见“构造”;议程协商)话语权:广义而言,话语权是指公民在公共空间传播思想观点的自由。

简言之,就是说话权,即控制舆论的权力。

权利:权力是指改变个人或团体行为的能力。

权力的本质就是主体影响和制约自己或其他主体价值和资源的能力。

权力主体是占有或行使权力的个人或团体。

文化霸权:指一个阶级主宰另一个阶级的意识型态及文化,通过控制文化内容和建立重要习俗以统一意见来达到支配目的。

舆论一律:所谓舆论一律,是指整个社会只有当权者的声音,仅允许媒体对社会事务表达掌权者的观点,不准公开表达任何与权力话语对立的意见。

其危害有:扼杀理性;丧失经济;文化废弛;管理失衡。

爆米花模式:其产生的舆论带有突然爆发的意味,让人措手不及。

舆论在一两天之内出现,此前虽然存在重大舆论的征兆,但意识环境却是平静的。

风吹浪起模式:是舆论突发模式的一种。

在舆论凸显之前,社会没有任何议论,根本不存在相关意见。

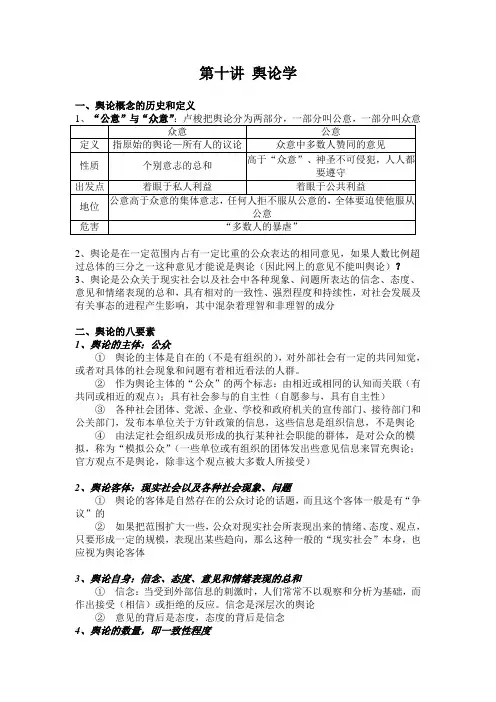

第十讲舆论学一、舆论概念的历史和定义1、“公意”与“众意”:卢梭把舆论分为两部分,一部分叫公意,一部分叫众意众意公意定义指原始的舆论—所有人的议论众意中多数人赞同的意见性质个别意志的总和高于“众意”、神圣不可侵犯,人人都要遵守出发点着眼于私人利益着眼于公共利益地位公意高于众意的集体意志,任何人拒不服从公意的,全体要迫使他服从公意危害“多数人的暴虐”2、舆论是在一定范围内占有一定比重的公众表达的相同意见,如果人数比例超过总体的三分之一这种意见才能说是舆论(因此网上的意见不能叫舆论)?3、舆论是公众关于现实社会以及社会中各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪表现的总和,具有相对的一致性、强烈程度和持续性,对社会发展及有关事态的进程产生影响,其中混杂着理智和非理智的成分二、舆论的八要素1、舆论的主体:公众①舆论的主体是自在的(不是有组织的),对外部社会有一定的共同知觉,或者对具体的社会现象和问题有着相近看法的人群。

②作为舆论主体的“公众”的两个标志:由相近或相同的认知而关联(有共同或相近的观点);具有社会参与的自主性(自愿参与,具有自主性)③各种社会团体、党派、企业、学校和政府机关的宣传部门、接待部门和公关部门,发布本单位关于方针政策的信息,这些信息是组织信息,不是舆论④由法定社会组织成员形成的执行某种社会职能的群体,是对公众的模拟,称为“模拟公众”(一些单位或有组织的团体发出些意见信息来冒充舆论;官方观点不是舆论,除非这个观点被大多数人所接受)2、舆论客体:现实社会以及各种社会现象、问题①舆论的客体是自然存在的公众讨论的话题,而且这个客体一般是有“争议”的②如果把范围扩大一些,公众对现实社会所表现出来的情绪、态度、观点,只要形成一定的规模,表现出某些趋向,那么这种一般的“现实社会”本身,也应视为舆论客体3、舆论自身:信念、态度、意见和情绪表现的总和①信念:当受到外部信息的刺激时,人们常常不以观察和分析为基础,而作出接受(相信)或拒绝的反应。

1、舆论:是群体对于公共事务的意见表达方式。

这种表达不是抽象的议论,而是具有自身期望目标的社会意识的集合,舆论的期望目标往往扎根于群体自身的切身利益或兴趣之中。

舆论具有客观自在性。

2、舆论的共同点:(1)舆论不是官方的观点与意见。

(2)舆论是群体的行为,这种群体可以是集团、阶层、组织和地位相近的非组织群体。

(3)舆论所表达的意见都是针对某种事件、人物、现象和问题的,没有针对性的舆论是不存在的。

(4)舆论是通过自由表达和传播来实现的。

(5)舆论带有明确的目标指向,期望对于事态的发展给予一定影响。

3、舆论的不同表现形态:(1)根据舆论的强烈程度的不同,分为:潜舆论、显舆论和行为舆论。

(2)从舆论的表现形态方面,分为:讯息形态的舆论、观念形态的舆论、艺术形态的舆论和舆论的畸变形态。

(3)从舆论主体的行为方式角度,分为:社会传闻、会议讨论、理论争鸣、艺术鼓动和示威游行。

(4)从舆论传播是否以媒介为载体的标准,分为:媒介形态和现实形态。

4、饱和型舆论:是指舆论在某一点上和越过这一点后,外在信息的输入不再对舆论主体产生正向作用,而是引起主体的逆反心理。

5、舆论的现实形态:(1)议论;(2)艺术形态的舆论——民谣;(3)付诸行为的舆论——聚众;(4)舆论的畸变状态——流言;6、舆论的要素:外部要素:舆论的数量、质量、强度、持续性、功能性表达(对客体的影响)内部要素:舆论主体、客体、自身。

7、舆论的数量:即舆论的一致性程度。

是舆论形成的标志,是意见量度标准。

8、舆论的质量:指舆论包括的信念、情绪、态度、意见中的理智成分与非理智成分的比,即舆论的理性程度的高低。

9、舆论强度:是指舆论主体诉诸一致的坚定程度,表现为一定人数坚持何种意见,其态度的明朗指向。

舆论强度两个公式:P • T/ U=K (常数)(1)S® U (2)P (社会结构性压力)T (公众的关注热烈程度)U (社会心理承受力)K (常数)S (公众的舆论强度)(1 )表示:U 与P 和T 的乘积,呈正比例管理。

舆论学复习资料舆论学(复习用)第一章中西比较视野下舆论含义的历史演变第一节舆论概念在中国的形成概说一、”舆论”一词的由来二、中国古代舆论的表现形态三、中国封建社会舆论的局限性第二节舆论概念在西方的形成概说1922年,美国专栏作家李普曼出版了《public opinion 》一书,标志着舆论学的体系初步形成。

第二章舆论学研究的代表人物及其学说第一节西方舆论学研究思潮1、古希腊奴隶民主制的贡献民主制鼓励和保护思想自由及表达自由的权利。

普罗塔哥拉的名言:”人是万物的尺度。

”这里的”人”指的是一独立自主的个体,发现和肯定自主的个人的重要性,进而肯定个人参与国家事务的权利,这是古希腊民主制的重要贡献。

苏格拉底认为,知识不是”意见”,而是对事物本质的一种公共的和客观的认识,知识使我们摆脱了私见的束缚,成为真正能行独立判断的主体,因此,人的本质及主体性在于理性(知识)而非感性(意见)。

2、近代法国思想家卢梭认为:”人生而自由”,一个人抛弃了自由,便贬低了自己的存在。

超越个人与社会对立的办法是社会成员之间订立契约,即自己服从为自己制定的法律,这种法律不是出于个人意志而是集中体现各个人意志的公意,根本上是与个人的意志相一致。

3、近代英国思想家穆勒:1859年,穆勒出版《论自由》一书。

他总结了法国革命的经验和教训,提醒人们注意防止”多数人的暴虐”。

他担心,对自由的威胁现在并不来自政府,而是社会上多数人不能容忍非传统的见解,他们对持不同意见的少数人投以怀疑的目光,以人数上的优势压制和整肃少数人。

李普曼与《舆论学》:李普曼将柏拉图的思想引伸后,认为”我们就像这些囚犯一样,也只能看见媒介所反映的现实,而这些反映便是构成我们头脑中对现实的图象的基础”。

?《公共舆论季刊》现在成为美国舆论研究协会AAPOR (American Association for Public Opinion Research),由牛津大学出版社出版。

《舆论学》统考复习资料第一章舆论传播的源与流一、单选题。

1.(B)是我国最早的历史文献汇编。

A.《礼记》B.《尚书》C.《老子》D.《尧典》2.(A)叙写了尧选贤能的情况,是原始社会政治生活的真实记录。

A.《尧典》B.《尚书》C.《孟子》D.《道德经》3.(C)是《尚书》中另一篇非常重要的历史文献。

A.《尚书》B.《尧典》C.《洪范》D.《老子》4.原始社会中,作为人的个体意识尚未从(D)中分化出来。

A.个体意识B.群体意识C.公共意识D.集体意识二、多选题。

5.《尚书》记载了这一时期重要的(ABC)。

A.历史人物B.历史传学C.历史事件D.历史传学E.历史故事6.当社会处于动荡时期,就会出现保守与激进思想的(A)。

A.二元尖锐对立B.三元尖锐对立C.四元尖锐对立D.多元尖锐对立7.民本主义舆论传统源于(B)。

A.东周B.西周C.商代D.夏朝8.西周的政治思想代表人物是(C)。

A.孔子B.老子C.周公旦D.庄子9.轻言主义的主要代表是(D)。

A.儒家学派B.道家学派C.程朱理学D.法家学派10.(A)是法家思想体系的奠基者之一。

A.商鞅B.李悝C.韩非D.李斯11.《管子牧民》的中心思想是(ABCD)。

A.政之所在B.在顺民心C.政之所废D.在逆民心E.民心向背三、填空题。

12.由于原始舆论赖以产生的条件呈现出(初级的)、(不完善的)特征,所以,原始舆论尚处于(萌芽)状态。

13.主体意识的替代物——(巫术),实质指向人的(主题自我意识)。

14.政治大转变时期的到来,政治哲学思想呈现出“(百家争鸣)”之势,丰富的古典舆论思想也孕育其中。

15.诸子百家的政治思想中出现舆论思想的“(民本)”与“(轻言)”的二元分野也就不难理解了。

16.周公总结了夏、商灭亡的经验教训,明确提出了“(敬天保民)”“(以德配天)”的思想齐相管仲首次提出了“(民心)”的重要。

17.民本主义舆论观作为一种系统的政治思想是由(儒家)学派来完成的。