2012中医执业医师考试辅导:老子按摩法(精)

- 格式:doc

- 大小:10.50 KB

- 文档页数:1

推拿手法学第一章绪论推拿手法学:是学习研究推拿手法的术式结构,动作原理,技能训练,作用机制及临床应用规律的一门学科。

第二章《引书》于1984年出土于湖北省江陵县张家山汉墓,内容反映了春秋战国时期的导引养生学成就,其中也有颞颌关节脱位口内复位法的最早记载。

《五十二病方》于1973年出土于湖南省长沙市马王堆汉墓,反映了春秋战国时期手法医学的成就。

《黄帝内经》对推拿手法的贡献1.确立了手法医学的正式学科名----按摩2.阐述了推拿手法的作用机理:温经散寒,活血补血,舒筋通络3.提出了推拿手法的适应症和禁忌症4.特殊手法的运用:按压腹主动脉法,按压颈动脉法5.膏摩的运用:《灵枢-经筋》记载用”马膏”膏摩法治疗面神经麻痹6.手法推拿与定穴的运用7.按摩人员的选材与考核第一部推拿专著:《黄帝岐伯按摩》第一部小儿推拿专著:《小儿按摩经》《金匮要略》书中首次提出了膏摩一词,并将其与针灸,导引法并列,用于预防保健。

膏摩方:头风摩散书中有手法抢救自缢死的首次记载《肘后备急方》晋代葛洪,书中记载手指相对用力且协同操作的捏脊法和作用力向上的腹部抄举发,其中的拈脊骨皮法被后世冠以捏脊法之名而在小儿推拿领域得到了重用。

唐宋时期:1.推拿医学教育和医疗体系的建立按摩科八疾:风,寒,暑,湿,饥,饱,劳,逸2.《诸病源候论》隋代巢元方该书所有的病症均无方药处方,却提出了详细的“补养宣导”之法,即对症导引疗法。

唐代第一科:祝由3.《千金方》唐代孙思邈a. 倡导小儿按摩b. 膏摩法在《千金要方》与《千金翼方》中得到了又一次总结c. 重视养生保健手法d.丰富多彩的手法应用:提出治疗颞颌关节半脱位,在手法牵引复位后”当疾出指”e. 手法用于诊断与定穴4.《外台秘要》王焘保存了一些宝贵的推拿手法资料a. 脊柱手法的记载:脊柱按压法b. 其它手法:治疗霍乱转筋的手拗脚趾法,治疗大小便不通的捋腹通便法,摩小腹下死胎法,捉筋治噎法,治疗咽喉舌疾的下颌关节爪法5. 《圣经总录》:“开达抑遏”四字概括了按摩的功用;将封裹膏摩与手法复位和用药并提,作为正骨疗法的常规;中指熨目法,掌心熨目法治疗目昏暗和目暗6. 《十产论》中助产手法,亦可保健按摩明代:1.明代按摩科变迁万全《幼科发挥》《育婴秘诀》有多处小儿推拿意外的记录2.小儿推拿的兴起:“推拿”一词最早记载于1576年张四维的《医门秘旨》小儿推拿体系的建立:标志是《小儿按摩经》的问世和一批小儿推拿专著的诞生。

中医执业医师考点:按摩补益常⽤推拿⼿法中医执业医师考点:按摩补益常⽤推拿⼿法 按摩补益,⼿法⼗分重要,能否准确地掌握和使⽤按摩的⼿法,对按摩的效果有明显的影响。

按摩的⼿法很多,⽤按摩补益必须掌握以下⼏种最基本的按摩⼿法。

【按法】 以拇指指腹(罗纹⾯)、⼿车或肘尖等,置于⾝体⼀定的部位,由轻到重地逐渐加⼒进⾏按压的⼿法叫做按法。

由于所⽤的部位不同可分为指按法、掌按法和肘按法。

常⽤的为指按法。

【摩法】 以⽰指、中指、环指、⼩指的指回或⼿掌附于体表。

在腕关节连同前臂的带动下做环形的持续连贯且有节奏的摩动的⼿法叫做摩法。

以指腹着⼒的叫指摩法,以⼿拿着⼒的叫掌摩法。

【擦法】 以⼿掌贴与体表,稍⽤施⼒下压,并做前、后往返摩擦,使被掠部位产⽣温热的`感觉,这样的⼿法叫做擦法。

以⼿掌着⼒的叫掌擦法,以⼩鱼际着⼒的叫⼩鱼际擦法。

【揉法】 以指腹、⼿掌成鱼际吸定⾝体⼀定部位,腕关节放松,以前臂摆动和腕关节的环转,带动指、掌、鱼际回旋环动的⼿法叫做揉法。

以⼿指着⼒的叫指揉法,以⼿掌着⼒的叫掌揉法,以鱼际着⼒的叫鱼际揉法。

【叩法】 以拳背、掌根、指尖等叩击体表,这样的⽅法叫做叩法。

【拍法】 以⼿掌(虚掌)拍打体表的⽅法叫做拍法。

【推法】 以⼿指、⼿掌或肘部等附着于体表⼀定的部位,着⼒向前做直线或弧线推进,并保持⼀定的节律的⽅法叫做推法。

【点法】 以拇指或中指指尖以及⽤屈曲的⽰指近掌指关节的关节或屈曲中指近掌指的关节,按压体表⼀定部位的⼿法叫做点法,⼜可称作点按法。

在实际运⽤中,有时单独使⽤⼀种⼿法,有时两种⼿法⼀并使⽤,组成复合⼿法。

如推和擦合并使⽤,为推擦法;按和揉合并使⽤成为按揉法等等。

按摩补益不仅要学会基本的⼿法,在⼿法的具体运⽤上也有要求,使⽤按摩⼿法补益,⽤⼒要轻、要缓、要柔和,不能重、不能快。

此外要顺经络的⾛向进⾏。

正如明代周于藩所说:“缓摩为补”,“轻推、顺推皆为补”。

【中医执业医师考点:按摩补益常⽤推拿⼿法】相关⽂章:12-2710-1710-1710-2710-1712-2712-2710-1710-27。

中医宝典:按摩教程目录中医的推拿按摩推拿的作用及特点推拿按摩常识保健按摩二十九法中医推拿让痛经走开常捶背能健身晚上捶背睡个好觉夫妻“性”福房事要按摩天热按揉两穴消除头昏随意按摩可致瘫痪呃逆的足部按摩牙痛的足部按摩法高血压的自我按摩治疗自我按摩治疗头痛按摩治疗女性常见疾病自我按摩治疗便秘自我按摩治疗慢性前列腺炎叩击类手法耳聋耳鸣每天给宝宝按摩20分钟让你的肠子做做操按摩防治冠心病腿足按摩七法延缓衰老按摩肾俞穴保护肾功能按摩赶跑“偏头疼”久坐伤腰按摩有方“揉走”落枕的偏方推拿按摩常识双腿无力的足部按摩脚部按摩治疗胆绞痛按摩治疗腰肌劳损慢性腰肌劳损中医按摩神奇指法类风湿性关节炎的按摩治疗按摩治疗痤疮中医的推拿按摩哪些人不宜做按摩“六”字按摩降压法腿抽筋的足部按摩法脚部运动按摩有利长寿按摩太冲穴可治感冒按摩的功效及禁忌如何掌握腹部按摩减肥法常做保健按摩有助老人长寿教您两招护肠保胃脚心按摩能够美容手臂酸麻的足部按摩法去除额纹按摩术治疗小儿营养不良的妙方女性常见病症的按摩疗法按摩足部治闭经按摩手部反射点可止痛推背法可治胃肠痉挛按压天枢穴治疗腹泻捏指疗法按摩手背治目眩敲打足三里腿脚不衰老补肾壮腰按摩法摩擦心窝止恶心按摩头皮治白发提动耳角治喉痛促进微循环的按摩手法除皱的按摩手法足底按摩巧治颈椎病肾虚阳痿自我按摩保健怎样迅速美足?按摩合谷穴治疗神经性头痛通过按摩可收紧小腹按摩的作用及原理按摩“三脖”健身防病按摩手足防治扁桃体炎摩擦尾骨可治痔疮按摩心俞穴治疗心肌炎按摩腋窝可健身捏拽十指可调节五脏六腑捏小拇指关节可通尿鼻部按摩防肺病咽喉炎的自我按摩疗法头皮按摩可保持健康按摩手掌防咳喘揉腹治溏便有奇效按摩胸腹有助消化揉腹按摩疗百疾家庭按摩治醉酒自我按摩治瘙痒自我按摩八法按摩缓解精神紧张按摩——治慢性肝炎的新途径自我按摩防腰痛自我按摩能健身消除大脑疲劳的自我按摩风湿腰痛的自我按摩法经穴按摩让你永葆青春经常摩脚心,健脑通神明推拿也要讲究手法头要多梳,面要常摩颈椎病的按摩效果如何女性保健功—揉腹揉腹有讲究按摩治胃痛按摩可治飞蚊症按摩法治疗美尼尔氏症按摩防治高血压简便有效的按摩进补“容光焕发”按摩法食膳摩腹保健法内关穴位通心经,止呕安神有奇功按揉拇指甲降低高血压搓法如何操作才正确?没事就多多按按头皮按摩治病不花钱,不用参桂与黄连坚持按摩保健操,到老神清眼不花按摩治疗中旋转复位“闪腰”简易疗法常用的推拿按摩保健手法全足按摩程序中医的推拿按摩「解说」中医推拿按摩的历史悠久,在远古时期,中国就有推拿医疗的活动。

【摩法的操作和动作要点】中医医术确有专长人员医师资格考核

“【摩法的操作和动作要点】中医医术确有专长人员医师资格考核”的内容很多人都想知道,我们为此整理了“【摩法的操作和动作要点】中医医术确有专长人员医师资格考核”,详情如下:

1.操作

(1)掌摩法:以掌置于腹部,做环形而有节律的抚摩,亦称摩腹。

在摩腹时,常按如下顺序进行:胃脘部—上腹—脐—小腹—右下腹—右上腹—左上腹—左下腹。

(2)指摩法:以食指、中指、无名指、小指指腹附着在治疗部位上,做环形而有节律的抚摩。

本法用于面部、胸部或某些穴位。

2.动作要领

(1)上肢及腕掌放松,轻放于治疗部位。

(2)前臂带动腕及着力部位做环旋活动。

(3)动作要缓和协调。

(4)用力宜轻不宜重,速度宜缓不宜急。

3.要求及注意事项

指摩法作用于颜面、眼周时常用一些供美容使用的按摩乳、磨砂膏,以保护皮肤并使得皮肤更具有活力。

4.临床应用

掌摩法主要用于腹部,能调理胃肠功能,预防术后肠粘连。

若顺时针作用于腹部有通腹作用;若逆时针作用于腹部有涩肠作用。

指摩

法主要用于颜面、眼周及穴位,可用于治疗眼部疾病,也可用于美容、保健。

指摩法作用于穴位时,根据不同的穴位有不同的治疗作用,如摩膻中,可宽胸理气,治疗胸闷、气喘、心悸等症。

2020年中医专长医师资格考核:高热的针灸治疗

中医医术确有专长人员医师资格考核:闭经的鉴别诊断。

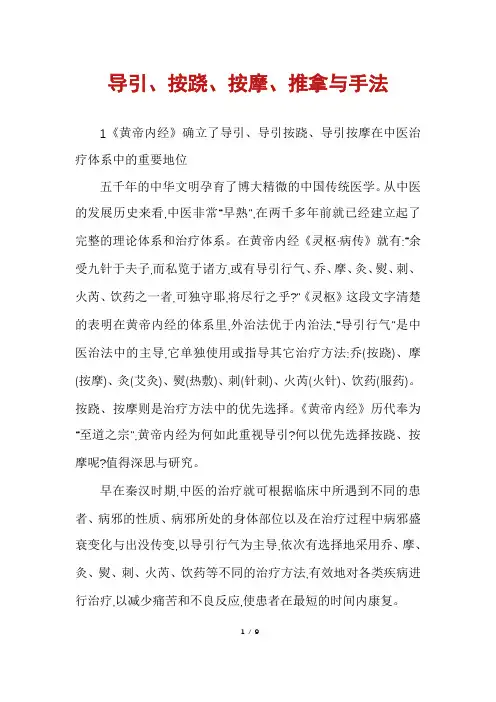

导引、按跷、按摩、推拿与手法1《黄帝内经》确立了导引、导引按跷、导引按摩在中医治疗体系中的重要地位五千年的中华文明孕育了博大精微的中国传统医学。

从中医的发展历史来看,中医非常“早熟”,在两千多年前就已经建立起了完整的理论体系和治疗体系。

在黄帝内经《灵枢·病传》就有:“余受九针于夫子,而私览于诸方,或有导引行气、乔、摩、灸、熨、刺、火芮、饮药之一者,可独守耶,将尽行之乎?”《灵枢》这段文字清楚的表明在黄帝内经的体系里,外治法优于内治法,“导引行气”是中医治法中的主导,它单独使用或指导其它治疗方法:乔(按跷)、摩(按摩)、灸(艾灸)、熨(热敷)、刺(针刺)、火芮(火针)、饮药(服药)。

按跷、按摩则是治疗方法中的优先选择。

《黄帝内经》历代奉为“至道之宗”,黄帝内经为何如此重视导引?何以优先选择按跷、按摩呢?值得深思与研究。

早在秦汉时期,中医的治疗就可根据临床中所遇到不同的患者、病邪的性质、病邪所处的身体部位以及在治疗过程中病邪盛衰变化与出没传变,以导引行气为主导,依次有选择地采用乔、摩、灸、熨、刺、火芮、饮药等不同的治疗方法,有效地对各类疾病进行治疗,以减少痛苦和不良反应,使患者在最短的时间内康复。

1/ 92导引的历史渊源、定义与特点据考,导引在中国用于养生治病有五千年历史,华夏先祖,黄帝、神农、伏羲都精通导引。

“导引”一词始见于《庄子·刻意》“吹嘘呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸,为兽而矣。

此导引之士,养形之人,彭祖寿考者之所好者也”。

仅从表面上来看,导引具有以下两大特征:第一,调息活动,其中以“嘘”、“吹”、为主;第二,有许多酷似兽禽的形体动作。

这两点与《山海经》“西王母善啸”,《吕氏春秋》中的“作舞”是相符的。

70年代湖南马王堆汉墓出土的帛画《导引图》就更形象、直观。

有调息活动和形体动作,就可等同于现代的医疗体操吗?其实不然。

导引是一种具有鲜明中国特色的养生术、治疗术,是中医学的灵魂。

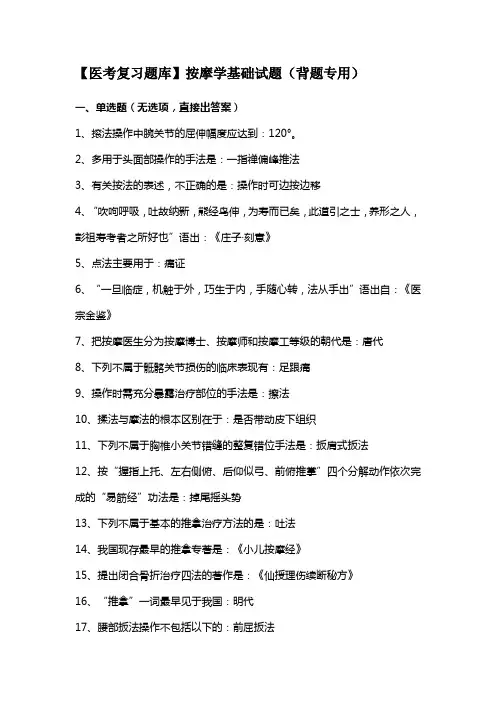

【医考复习题库】按摩学基础试题(背题专用)一、单选题(无选项,直接出答案)1、㨰法操作中腕关节的屈伸幅度应达到:120°。

2、多用于头面部操作的手法是:一指禅偏峰推法3、有关按法的表述,不正确的是:操作时可边按边移4、“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸,为寿而已矣,此道引之士,养形之人,彭祖寿考者之所好也”语出:《庄子·刻意》5、点法主要用于:痛证6、“一旦临症,机触于外,巧生于内,手随心转,法从手出”语出自:《医宗金鉴》7、把按摩医生分为按摩博士、按摩师和按摩工等级的朝代是:唐代8、下列不属于骶髂关节损伤的临床表现有:足跟痛9、操作时需充分暴露治疗部位的手法是:擦法10、揉法与摩法的根本区别在于:是否带动皮下组织11、下列不属于胸椎小关节错缝的整复错位手法是:扳肩式扳法12、按“握指上托、左右侧俯、后仰似弓、前俯推掌”四个分解动作依次完成的“易筋经”功法是:掉尾摇头势13、下列不属于基本的推拿治疗方法的是:吐法14、我国现存最早的推拿专著是:《小儿按摩经》15、提出闭合骨折治疗四法的著作是:《仙授理伤续断秘方》16、“推拿”一词最早见于我国:明代17、腰部扳法操作不包括以下的:前屈扳法18、需要腕关节放松并略背伸的揉法是:掌根揉法19、目前认为,我国最早的推拿学专著是:《黄帝歧伯按摩》十卷20、压力最大的手法是:踩跷法21、具有舒筋通络、活血祛痴、行气止痛、振奋脏腑、安神醒脑等作用,多治疗结束时应用的手法是:击法22、用虎口着力于一定部位上进行单方向的直线移动属于:推法23、捻法不可用于指间关节撕脱性骨折的治疗。

24、拍法的禁忌症是:冠心病25、下列哪项不属于推拿意外情况:发热26、小儿推拿中揉上马穴为补肾滋明的要法。

27、密耳(Mill)试验阳性提示:肱骨外上髁炎28、拍法不但能疏散肌表经脉阻塞之病气,更能宣泄五脏六腑郁闭之邪气。

29、振法操作要求:静止性用力、注意力高度集中、不可长时间操作30、提出按摩疗法可以治疗风、寒、暑、湿、饥、饱、劳、逸“八疾”的古代著作是:《唐六典》31、振法以温补为主,以通调为辅主治阳虚气弱证。

【中医】中医推拿学复习重点特别提示本篇内容仅限于中医临床医师辨证论治使用,禁止非医护人员采用,若因私自采用出现的任何后果,与本平台无关。

第一章1.推拿又称:按摩,按跷,按玩,案扤,乔摩,,挢引,导引,折支,矫摩2.“推拿”一词始见于明代万全的小儿推拿著作《幼科发挥》3.推拿的防治手段主要是(手法治疗)和(功法训练)4推拿学的特点:①手法治疗和功法训练是推拿学的基本特征②中医学和现代科学理论的紧密结合是推拿学的理论内涵③适应范围的宽泛和严格的禁忌症是推拿学的临床特点5.推拿意外发生原因:①诊断不明或误诊②对疾病的机理和手法作用原理缺乏认识③手法操作或选用不当④未注意推拿治疗的适应症和禁忌症6.怎么避免①提高诊断准确率②提高手法操作的正确性和安全性③选择适当体位④掌握禁忌症和适应症第二章1.推拿起源,可能萌芽于人类本能的自我保护发源于中央,今河南一带先秦时期,按摩是主要的治疗和养生保健手段(导引图,引书)还用于临床急救秦汉时期,有较完整的文献记载,我国最早的推拿学专著《黄帝岐伯按摩》十卷,已佚《黄帝内经》是我国现存最早的古典医学巨著东汉《金匮要略》膏摩开始应用于临床最早的按摩工具,圆针和鍉针我国现存最早的一部按摩专著《小儿按摩经》家中药管理局百部中医国经典中推拿的专著有龚云林·《小儿推拿秘旨》熊应雄·《小儿推拿广意》张振玺·《厘正按摩要素》骆如龙·《幼科推拿秘书》《医宗金鉴.正骨心法要旨》正骨推拿手法:“摸、接、端、提、按、摩、推、拿”—正骨八法。

第三章1.推拿的治疗原理:一、疏通经络,行气活血;二、理筋整复,滑利关节;三、调整脏腑功能,增强抗病能力。

2.推拿的治疗原则:一、整体观念,辩证施术;二、标本同治,缓急兼顾;三、以动为主,动静结合。

第四章特定穴;是指小儿推拿特有的穴位,这些穴位不仅有点状还有线状及面状,且以两手居多正所谓小儿百脉汇于两掌。

小儿推拿操作顺序;①一般情况下来说.小儿按摩应按“先头面、次上肢、再胸腹、腰背、最后是下肢”的操作顺序进行。

⼈体经络⽳位按摩⼤全及图解!!!⼈体经络⼆千五百年前,中国诞⽣了第⼀部医学巨著——《黄帝内经》,在这部典籍中,⼀个重要的概念贯穿于全书,那就是经络。

经络是经脉和络脉的总称,古⼈发现⼈体上有⼀些纵贯全⾝的路线,称之为经脉;⼜发现这些⼤⼲线上有⼀些分枝,在分枝上⼜有更细⼩的分枝,古⼈称这些分枝为络脉, “脉”是这种结构的总括概念。

《黄帝内经》对经络的认识是从⼤量的临床观察中得来的,记载这些临床观察的⽂献近年来已在马王堆帛书、张家⼭⽵简和绵阳⽊⼈经络模型等出⼟⽂物中逐渐找到。

这些早期⽂献主要描述了经脉系统,并涉及了三种古⽼的医疗⼿段:⼀个是灸法,⼀个是砭术(即⽤⽯头治病的⼀种医术),另⼀个就是导引术(⼀种古⽼的⽓功),⽽经脉是这三种医术施⽤时借助的途径。

随着冶炼技术的发展,⼈们制成了⾦属针,称为微针,并⽤微针对经脉进⾏治疗。

《黄帝内经》分为两部书,其中之⼀叫做《灵枢经》,也称为《针经》,就是专门论述⽤微针治疗经络的著作。

《黄帝内经》对经络作了系统的总结,在经脉之外,增加了络脉、经别、经筋、⽪部和奇经等新的概念,它们共同组成了经络系统,成为古⼈⼼⽬中⼈体最重要的⽣理结构。

《黄帝内经》还阐述了经络的功能,即运⾏⽓⾎、平衡阴阳、濡养筋⾻、滑利关节联络脏腑和表⾥上下以及传递病邪等。

《黄帝内经》对经络系统及其功能的认识主要来⾃于长期的临床观察,也包含⼀些推理分析的结果和取类⽐象的描述。

由于《黄帝内经》的概念体系是⼆千多年前的,给现代⼈理解它的思想内涵带来了极⼤的困难。

因此,从⽂献和实验等多个⽅⾯揭⽰古典经络概念的内涵,是中医研究者的任务。

经络系统组成经络作为运⾏⽓⾎的通道,是以⼗⼆经脉为主,其"内属于府藏,外络于肢节",将⼈体内外连贯起来, 成为⼀个有机的整体。

⼗⼆经别,是⼗⼆经脉在胸、腹及头部的重要⽀脉,沟通脏腑,加强表⾥经的联系。

⼗五络脉,是⼗⼆经脉在四肢部以及躯⼲前、后、侧三部的重要⽀脉,起沟通表⾥和渗灌⽓⾎的作⽤。

古代保健按摩法1.神仙起居法后周书法家杨凝式写的保健按摩口诀,方法毕备,简单适用。

行住坐卧处,手摩胁与肚,心腹通快时,两手腹下踞,踞时彻膀腰,背拳摩肾部, 觉力倦来,即使家人助,行之不厌烦,昼夜无穷数,岁久积成功,渐入健康路。

2.老子按摩法此功法是古代流传民间的一种自我按摩方法。

它的按摩特点不是按摩揉搓体表的某个部位,而是通过肢体的各种动作,使身体的各部肌肉得到伸展和收缩,从而使内部的脏器受到按摩。

本法祛病强身,增强脏腑功能的作用显著,所以,深受广大劳动人民喜爱,也被历代医家重视。

唐代孙思邈在其所著《千金要方》中就有详细记载。

其按摩方法如下:两手按于两肋,向左右侧弯伸各十四次。

两手捻两肋,向左右扭肩十四次。

两手抱头,向左右扭腰十四次。

向左右偏头十四次。

一手抱头,一手托膝,弯曲三次。

两手托住下颏,将头向上托举三次。

一手托住下颏,一手托住膝窝,托头上举,托膝上抬三次。

左右侧相同。

两手攀头,全身向下顿足三次。

两手相握,在头上过,左右各三次。

两手交叉,托于心下,然后翻掌,掌心向外推出,再收回到原来的位置和姿势,反复三次。

两手交叉,掌心向内,按在心的部位,反复三次。

曲腕、击肋(轻轻击打),挽肘,左右各三次。

左手向后挽住右肘,向前、后拨伸三次;再用右手挽住左肘,向前、后拨伸三次。

伸开五指,左手挽项三次,再右手挽项三次。

反手扣住膝盖,另一只手挽住肘部,左右各三次。

手摸肩部,从上而下揉按三次。

两手握拳,向前击出三次。

一手拍另一手的手背三次,掌心相对拍三次,手心向下空拍三次。

两手交叉,反复搅动七次。

揉按手指三次。

两手反、正摇动各三次。

两手五指反向交叉,扭动肘部数次,亦可扭动时呼吸十息。

两手向上伸动三次。

下顿三次。

两手交叉,举过头顶,左右抻肋十次。

两手握拳,反揹背后,用拳脊与脊背摩擦三次。

两手反握于背后,顺脊柱上下移动三次。

覆手,掌心向下,握住腕部,内、外抖动三次。

覆掌向前耸三次。

覆掌,掌心向下,两手手指交叉,横行移动三次。

养生从无欲和知足开始/古人养心之“4456”/老子按摩法作者:来源:《养生保健指南》2010年第07期养生从无欲和知足开始罪莫大干可欲,祸奠大干不知足,咎莫大于欲得。

故知足之足;长足矣。

(老子《道德经》四十六章)老子,姓李名耳,字聃,公元前571年农历2月25日诞生于春秋时期楚国苦县厉乡曲仁里。

是我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人、世界百位历史名人之一、世界文化名人。

有关老子的生平,真实的历史与神话传说已混为一谈。

之所以称他为老子,一是说古时老字的读音和李字相同;另一传说是他一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子。

他的主要传世著作是《道德经》,又名《老子》或《老子五千文》,相传是老子西出函谷关时,因尹喜要求而著。

老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头,老子也因其深邃的哲学思想而被尊为“中国哲学之父”。

其思想主张是“无为”,引申到养生的主张就是无欲与知足,所谓无欲则刚,知足则乐。

在老子看来,罪恶没有比欲望更大,祸害没有比不知足更大,过失没有比贪婪更大。

因而满足于知足,能够使你永远满足。

西方有位哲人说过:欲望是永远填不满的沟壑。

在欲望的驱使下,贪官们一贪再贪,最终走上了犯罪的道路;普通人则为欲望之不能满足而痛苦挣扎,或为了蝇头小利日思夜想,甚至废寝忘食,折磨自己。

心欲静而求长生,但欲望的渴求却使你无法静下心来,因而与养生背道而驰。

养生应从无欲和知足开始,诚是言也。

古人养心之“4456”文/军承除孔子的“三戒”外,古人还有一些有代表性的养心理论。

四损即中医学的“四损”说:肝劳神损、脾劳食损、肺劳气损、肾劳精损。

它告诫我们在工作和生活中要讲和谐,在外人际关系融洽,在家家庭成员和睦,工作注意劳逸结合,生活要有规律和节奏,饮食结构要科学合理。

四看即王夫之的“四看”:大事难事看担当,逆境顺境看襟怀,临喜临怒看涵养,群行群止看见识(指有远见和不随波逐流)。

做到“四看”,人们就能遇事不乱、宠辱不惊、知足不辱、知止不耻、当行则行、当止则止,不会上错船、走错路,成为仁者。

经穴推拿流派简介王春林云南中医学院第一附属医院推拿科1、经穴推拿的定义经穴推拿是以气血阴阳、脏腑理论为理论基础,以经络学说为指导,通过点按经穴配合多种推拿手法,达到治病防病的推拿方法。

经穴推拿是中医推拿学的重要组成部分,也是祖国医学最古老而独具特色的外治法之一。

中医学认为,经络内属脏腑,外络于肢节,沟通脏腑与体表,具有运行气血、协调阴阳、调节人体机能活动的作用。

推拿手法在经穴上施术,通过经络途径而发挥其调整脏腑功能的作用。

《素问•举痛论》中指出:“寒气客于胃肠之间,募原之下,血不得散,小络急引故痛,按之者血气散,故按之痛止。

”又言:“寒气客于背俞之脉则脉泣,泣者血虚,虚则痛,其腧注于心,故相引而痛,按之则热气至,热气至则痛止矣。

” 经穴推拿的特点是以特定技巧的手法如点按、推按、指压、一指禅推法等,直接施术于人体经络、穴位,手法作用快、感应强,临床适应症广。

2、经穴推拿的主要流派2.1一指禅推拿疗法一指禅推拿是唯一载入权威辞书《辞海》及《中华大辞典》的学派,是以一指禅推法作为主要手法来治疗疾病的方法。

“一指禅”为佛教禅宗用语,意为万物归一、不二法门。

本疗法可溯源至清咸丰年间,江苏丁凤山氏(1842~1915)得河南李鉴臣先生一指禅真传,广收门徒,发扬光大,其门人王松山、丁树山、钱福卿、沈希圣等各有所长,享誉沪上,再传弟子朱春霆、王纪松、王百川、丁季峰、钱裕麟等均为推拿名家。

一指禅推拿疗法的手法有:推、拿、按、摩、滚、捻、抄、搓、缠、揉、摇、抖等手法,以一指禅推法为主要治疗手法,操作时要求沉肩、垂肘、悬腕、指实、掌虚,紧推慢移,蓄力于掌,发力于指,特别强调手法柔和、深透,所谓柔中寓刚、刚柔相济,而以柔和为贵。

另外,一指禅推法按穴准确,接触面小,压力大,推穴道,走经络,指法所施,适合于全身各部位的操作。

在临床应用时,根据病情和部位的不同,可灵活变化施术,如缠法(频率200次/分以上)用于治疗咽喉痛;偏峰推法用于治疗头痛、面瘫;屈指推法用于治疗颈项强痛、四肢关节痛;推揉法用于治疗颈项疼痛、腹痛、便秘、软组织损伤疼痛;推摩法用于治疗胸胁痛、腹泻。

其文日:两手捺膛,左右捩身二七遍;两手捺膛,左右纽肩二七遍;两手抱头,左右扭腰二七遍; 左右挑头二七遍; 一手抱头, 一手托膝三折, 左右同; 两手托头, 三举之; 一手托头, 一手托膝,从下向上三遍,左右同;两手攀头向下,三顿足;两手相捉头上过,左

右三遍; 两手相叉, 托心前推却挽三遍; 两手相叉, 著心三遍; 曲腕筑肋挽肘, 左右亦三遍; 左右挽, 前后拔,各三遍;舒手挽项,左右三遍;反手著膝,手挽肘,覆手著膝上,左右亦三遍;手摸肩,从上至下使遍,左右同;两手空拳筑三遍;外振手三遍,内振三遍,覆手振亦三遍; 两手相叉反复搅,各七遍;摩纽指三遍;两手反摇三遍;两手反叉,上下纽肘无数,单用十呼;两手上耸三遍;两手下顿三遍;两手相叉头上过,左右申肋十遍;两手拳反背上,掘脊上下亦三遍(掘,揩之也 ;两手反捉,上下直脊三遍;覆掌搦腕,内外振三遍;覆掌前耸三遍;覆掌两手相叉,交横三遍;覆手横直,即耸三遍;——若有手患冷,从上打至下,得热便休; 舒左脚, 右手承之, 左手捺脚, 耸上至下, 直脚三遍, 右手捺脚亦尔; 前

后捩足三遍; 左捩足,右捩足,各三遍;前后却捩足三遍;直脚三遍;纽膛三遍;内外振脚三遍,——若有脚患冷者,打热便休;纽膛以意多少,顿脚三遍;却直脚三遍;虎据,左右纽肩三遍;推天托地, 左右三遍; 左右排山、负山、拔木各三遍; 舒手直前, 顿申手三遍; 舒两手、两膝, 亦各三遍;舒脚直反,顿申手三遍;捩内脊、外脊各三遍。

脚三遍;虎据,左右纽肩三遍; 推天托地,左右三遍;左右排山、负山、拔木各三遍;舒手直前,顿申手三遍;舒两手、两膝,亦各三遍;舒脚直反,顿申手三遍;捩内脊、外脊各三遍。