精神障碍诊断原则

- 格式:ppt

- 大小:342.00 KB

- 文档页数:41

精神障碍的诊断标准精神障碍是指个体在认知、情感、行为或社交功能方面出现异常,导致个体在日常生活中出现明显困难的一种疾病。

精神障碍的诊断需要依据一定的标准,以确保诊断的准确性和一致性。

国际上通用的精神障碍诊断标准主要包括《精神障碍诊断与统计手册》(DSM)和《国际疾病分类》(ICD)。

DSM是由美国精神病学会制定的精神障碍诊断标准,目前最新版为DSM-5。

DSM-5将精神障碍分为17大类,每类下又包括多个具体的障碍类型。

诊断标准主要包括症状标准、持续时间标准、功能影响标准等。

例如,焦虑障碍的诊断标准包括持续出现焦虑和担心、伴随着一系列身体不适症状、持续时间超过6个月等。

ICD是由世界卫生组织制定的疾病分类标准,目前最新版为ICD-10。

ICD-10将精神障碍分为多个大类,每类下也包括多个具体的障碍类型。

诊断标准主要包括症状标准、持续时间标准、功能影响标准等。

例如,抑郁症的诊断标准包括持续抑郁心境、失去兴趣和愉悦感、持续时间不少于2周等。

除了DSM和ICD,还有一些其他的精神障碍诊断标准,如中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD)。

CCMD是根据我国国情和临床实践制定的精神障碍诊断标准,与DSM和ICD在一些细节上有所不同。

例如,CCMD将分裂症分为不同的亚型,而DSM和ICD将其归为一个单一的诊断类别。

在进行精神障碍的诊断时,医生需要全面了解患者的症状、病史、家族史等信息,并结合标准化的评估工具进行评估。

在确定诊断时,医生需要排除其他可能引起相似症状的疾病,如躯体疾病、药物或物质滥用等。

总之,精神障碍的诊断标准是确保精神障碍诊断准确性和一致性的重要依据。

医生在进行诊断时需要全面了解各种诊断标准,并结合患者的具体情况进行评估,以确保诊断的准确性和科学性。

精神障碍诊断标准1. 引言精神障碍是一类常见的心理健康问题,对患者和整个社会都带来了巨大挑战。

为了能够准确、全面地诊断和治疗精神障碍,制定精神障碍的诊断标准是非常重要的。

本文将介绍一套常用的精神障碍诊断标准。

2. 精神障碍分类根据精神障碍的症状和严重程度,精神障碍被分成了不同的分类。

目前最常用的分类系统是国际疾病分类(ICD)和美国精神疾病诊断与统计手册(DSM)。

这两个分类系统都提供了一套详细的诊断标准供临床医生使用。

3. 典型症状精神障碍的诊断通常依据患者表现出的症状。

例如,抑郁障碍的典型症状包括悲伤、失眠、食欲改变等;焦虑障碍的典型症状包括紧张、恐惧感、心悸等。

这些典型症状是判断患者是否符合精神障碍诊断标准的重要依据。

4. 临床评估临床评估是精神障碍诊断的重要步骤。

医生会通过采集患者的病史、观察患者的行为和对症状的询问,来确定患者是否符合精神障碍的诊断标准。

此外,常规的身体检查和辅助检查(如实验室检查、脑影像学等)也有助于排除其他可能的病因。

5. 精神障碍诊断标准的应用诊断标准主要由几个方面组成:核心症状,辅助症状,排除标准以及严重度标准。

患者必须符合核心症状,并且满足相应的严重度标准,才能被诊断为精神障碍。

辅助症状的存在可以提供更多诊断的支持。

排除标准用于排除与其他疾病相关的症状,确保诊断的准确性。

6. 诊断标准的局限性尽管精神障碍诊断标准是临床实践的重要工具,但仍然存在一些局限性。

首先,诊断标准只是一个指导性的工具,临床医生在实际应用时仍需考虑个体差异和综合判断。

其次,诊断标准不能覆盖所有可能的精神障碍,临床上仍然存在一些无法诊断为特定疾病的患者。

7. 结论精神障碍的诊断标准是临床工作的重要基础,能够帮助医生准确地诊断和治疗患者。

然而,诊断标准具有一定的局限性,需要结合临床经验和综合判断。

未来,我们需要进一步改进和完善精神障碍的诊断标准,以更好地满足临床需求和患者的实际情况。

---以上是关于精神障碍诊断标准的文档,介绍了精神障碍的分类、典型症状、临床评估、诊断标准的应用以及诊断标准的局限性。

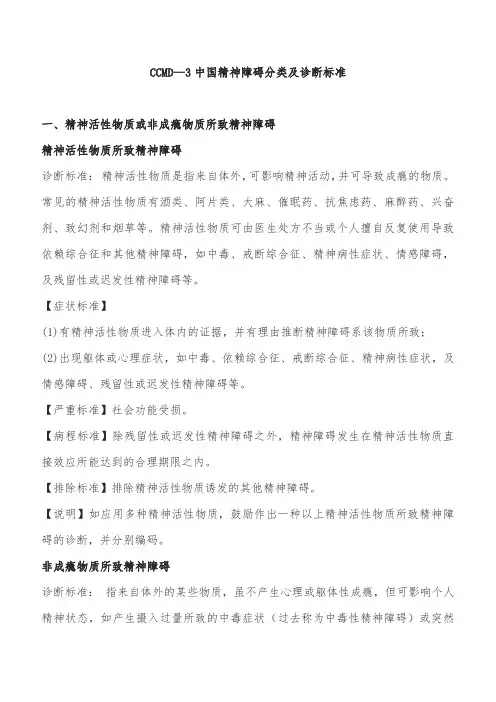

CCMD—3中国精神障碍分类及诊断标准一、精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍精神活性物质所致精神障碍诊断标准:精神活性物质是指来自体外,可影响精神活动,并可导致成瘾的物质。

常见的精神活性物质有酒类、阿片类、大麻、催眠药、抗焦虑药、麻醉药、兴奋剂、致幻剂和烟草等。

精神活性物质可由医生处方不当或个人擅自反复使用导致依赖综合征和其他精神障碍,如中毒、戒断综合征、精神病性症状、情感障碍,及残留性或迟发性精神障碍等。

【症状标准】(1)有精神活性物质进入体内的证据,并有理由推断精神障碍系该物质所致;(2)出现躯体或心理症状,如中毒、依赖综合征、戒断综合征、精神病性症状,及情感障碍、残留性或迟发性精神障碍等。

【严重标准】社会功能受损。

【病程标准】除残留性或迟发性精神障碍之外,精神障碍发生在精神活性物质直接效应所能达到的合理期限之内。

【排除标准】排除精神活性物质诱发的其他精神障碍。

【说明】如应用多种精神活性物质,鼓励作出一种以上精神活性物质所致精神障碍的诊断,并分别编码。

非成瘾物质所致精神障碍诊断标准:指来自体外的某些物质,虽不产生心理或躯体性成瘾,但可影响个人精神状态,如产生摄入过量所致的中毒症状(过去称为中毒性精神障碍)或突然停用所致的停药综合征(如反跳现象)。

【症状标准】有非成瘾物质进入体内的证据,并有理由推断精神障碍系该物质所致,由此引发心理或躯体症状,如中毒、智能障碍、精神病性症状、情感症状、神经症样症状,或人格改变等。

【严重标准】社会功能受损。

【病程标准】除残留性或迟发性精神障碍之外,精神障碍发生在非成瘾物质直接效应所能达到的合理期限之内。

【排除标准】排除精神活性物质所致精神障碍和器质性精神障碍。

二、精神分裂症(分裂症)诊断标准:本症是一组病因未明的精神病,多起病于青壮年,常缓慢起病,具有思维、情感、行为等多方面障碍,及精神活动不协调。

通常意识清晰,智能尚好,有的病人在疾病过程中可出现认知功能损害。

精神障碍诊断制度一、总则1. 本制度旨在规范精神障碍的诊断工作,确保诊断工作的合法性、规范性和有效性。

2. 诊断工作应遵循《中华人民共和国精神卫生法》等相关法律法规,以医学科学为基础,注重客观、全面、系统的评估,确保诊断结果的准确性和可靠性。

3. 诊断工作应注重保护患者的合法权益,尊重患者的人格尊严和隐私权。

二、诊断机构与人员1. 精神障碍诊断机构应具备相应的资质和资格,具备开展精神障碍诊断工作的能力和条件。

2. 诊断人员应具备相关的医学知识和技能,熟悉精神障碍的诊断标准和方法,具备开展精神障碍诊断工作的经验和能力。

3. 诊断人员应遵守职业道德和行业规范,严格遵守相关法律法规,确保诊断工作的合法性和规范性。

三、诊断流程1. 受理申请:诊断机构应接受患者或其监护人的申请,并进行初步审核。

审核内容包括患者的病史、症状表现、体检结果等。

2. 预约评估:诊断机构应根据患者的情况,安排相应的评估时间和地点。

评估应包括对患者进行全面的病史采集、体格检查、心理评估等。

3. 初步诊断:诊断人员应根据评估结果,对患者进行初步诊断。

初步诊断结果应包括患者所患精神障碍的类型、程度和需要采取的治疗措施等。

4. 会诊讨论:初步诊断结果应提交给专业委员会进行会诊讨论。

会诊讨论应包括对患者病情的全面评估、制定相应的治疗方案等。

5. 作出诊断:专业委员会应根据会诊讨论结果,作出最终的诊断。

诊断结果应包括患者所患精神障碍的类型、程度和需要采取的治疗措施等。

6. 告知义务:诊断机构应及时将诊断结果告知患者或其监护人,并解释诊断结果的含义和治疗方案等。

告知应采用通俗易懂的方式进行,确保患者或其监护人能够理解并接受诊断结果和治疗方案等。

7. 诊断记录:诊断机构应对患者的诊断过程进行全面记录,并建立档案管理制度。

记录应包括患者的病史、症状表现、体检结果、评估结果、初步诊断结果、会诊讨论结果、最终诊断结果等。

四、诊断标准和方法1. 诊断标准:精神障碍的诊断应依据《国际疾病分类》(第十版)(ICD-10)和《中国精神疾病分类与诊断标准》(第三版)(CCMD-3)等权威标准进行。

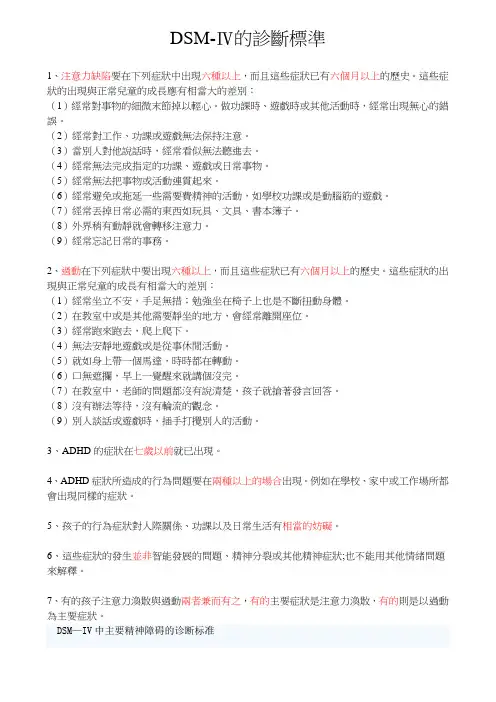

DSM-Ⅳ的診斷標準1、注意力缺陷要在下列症狀中出現六種以上,而且這些症狀已有六個月以上的歷史。

這些症狀的出現與正常兒童的成長應有相當大的差別:(1)經常對事物的細微末節掉以輕心。

做功課時、遊戲時或其他活動時,經常出現無心的錯誤。

(2)經常對工作、功課或遊戲無法保持注意。

(3)當別人對他說話時,經常看似無法聽進去。

(4)經常無法完成指定的功課、遊戲或日常事物。

(5)經常無法把事物或活動連貫起來。

(6)經常避免或拖延一些需要費精神的活動,如學校功課或是動腦筋的遊戲。

(7)經常丟掉日常必需的東西如玩具、文具、書本簿子。

(8)外界稍有動靜就會轉移注意力。

(9)經常忘記日常的事務。

2、過動在下列症狀中要出現六種以上,而且這些症狀已有六個月以上的歷史。

這些症狀的出現與正常兒童的成長有相當大的差別:(1)經常坐立不安,手足無措;勉強坐在椅子上也是不斷扭動身體。

(2)在教室中或是其他需要靜坐的地方,會經常離開座位。

(3)經常跑來跑去,爬上爬下。

(4)無法安靜地遊戲或是從事休閒活動。

(5)就如身上帶一個馬達,時時都在轉動。

(6)口無遮攔,早上一覺醒來就講個沒完。

(7)在教室中,老師的問題都沒有說清楚,孩子就搶著發言回答。

(8)沒有辦法等待,沒有輪流的觀念。

(9)別人談話或遊戲時,插手打攪別人的活動。

3、ADHD的症狀在七歲以前就已出現。

4、ADHD症狀所造成的行為問題要在兩種以上的場合出現。

例如在學校、家中或工作場所都會出現同樣的症狀。

5、孩子的行為症狀對人際關係、功課以及日常生活有相當的妨礙。

6、這些症狀的發生並非智能發展的問題、精神分裂或其他精神症狀;也不能用其他情緒問題來解釋。

7、有的孩子注意力渙散與過動兩者兼而有之,有的主要症狀是注意力渙散,有的則是以過動為主要症狀。

DSM—IV中主要精神障碍的诊断标准由主要躯体症状所致谵妄的诊断标准A.意识不清,表现为注意集中、保持或转移能力的下降(指对环境的领悟清晰度降低)。

CCMD—3中国精神障碍分类及诊断标准一、精神活性物质或非成瘾物质所致精神障碍精神活性物质所致精神障碍诊断标准:精神活性物质是指来自体外,可影响精神活动,并可导致成瘾的物质。

常见的精神活性物质有酒类、阿片类、大麻、催眠药、抗焦虑药、麻醉药、兴奋剂、致幻剂和烟草等。

精神活性物质可由医生处方不当或个人擅自反复使用导致依赖综合征和其他精神障碍,如中毒、戒断综合征、精神病性症状、情感障碍,及残留性或迟发性精神障碍等。

【症状标准】(1)有精神活性物质进入体内的证据,并有理由推断精神障碍系该物质所致;(2)出现躯体或心理症状,如中毒、依赖综合征、戒断综合征、精神病性症状,及情感障碍、残留性或迟发性精神障碍等。

【严重标准】社会功能受损。

【病程标准】除残留性或迟发性精神障碍之外,精神障碍发生在精神活性物质直接效应所能达到的合理期限之内。

【排除标准】排除精神活性物质诱发的其他精神障碍。

【说明】如应用多种精神活性物质,鼓励作出一种以上精神活性物质所致精神障碍的诊断,并分别编码。

非成瘾物质所致精神障碍诊断标准:指来自体外的某些物质,虽不产生心理或躯体性成瘾,但可影响个人精神状态,如产生摄入过量所致的中毒症状(过去称为中毒性精神障碍)或突然停用所致的停药综合征(如反跳现象)。

【症状标准】有非成瘾物质进入体内的证据,并有理由推断精神障碍系该物质所致,由此引发心理或躯体症状,如中毒、智能障碍、精神病性症状、情感症状、神经症样症状,或人格改变等。

【严重标准】社会功能受损。

【病程标准】除残留性或迟发性精神障碍之外,精神障碍发生在非成瘾物质直接效应所能达到的合理期限之内。

【排除标准】排除精神活性物质所致精神障碍和器质性精神障碍。

二、精神分裂症(分裂症)诊断标准:本症是一组病因未明的精神病,多起病于青壮年,常缓慢起病,具有思维、情感、行为等多方面障碍,及精神活动不协调。

通常意识清晰,智能尚好,有的病人在疾病过程中可出现认知功能损害。

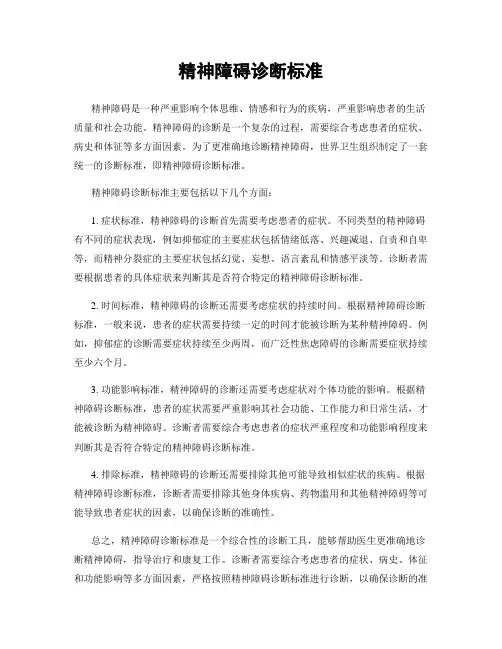

精神障碍诊断标准精神障碍是一种严重影响个体思维、情感和行为的疾病,严重影响患者的生活质量和社会功能。

精神障碍的诊断是一个复杂的过程,需要综合考虑患者的症状、病史和体征等多方面因素。

为了更准确地诊断精神障碍,世界卫生组织制定了一套统一的诊断标准,即精神障碍诊断标准。

精神障碍诊断标准主要包括以下几个方面:1. 症状标准,精神障碍的诊断首先需要考虑患者的症状。

不同类型的精神障碍有不同的症状表现,例如抑郁症的主要症状包括情绪低落、兴趣减退、自责和自卑等,而精神分裂症的主要症状包括幻觉、妄想、语言紊乱和情感平淡等。

诊断者需要根据患者的具体症状来判断其是否符合特定的精神障碍诊断标准。

2. 时间标准,精神障碍的诊断还需要考虑症状的持续时间。

根据精神障碍诊断标准,一般来说,患者的症状需要持续一定的时间才能被诊断为某种精神障碍。

例如,抑郁症的诊断需要症状持续至少两周,而广泛性焦虑障碍的诊断需要症状持续至少六个月。

3. 功能影响标准,精神障碍的诊断还需要考虑症状对个体功能的影响。

根据精神障碍诊断标准,患者的症状需要严重影响其社会功能、工作能力和日常生活,才能被诊断为精神障碍。

诊断者需要综合考虑患者的症状严重程度和功能影响程度来判断其是否符合特定的精神障碍诊断标准。

4. 排除标准,精神障碍的诊断还需要排除其他可能导致相似症状的疾病。

根据精神障碍诊断标准,诊断者需要排除其他身体疾病、药物滥用和其他精神障碍等可能导致患者症状的因素,以确保诊断的准确性。

总之,精神障碍诊断标准是一个综合性的诊断工具,能够帮助医生更准确地诊断精神障碍,指导治疗和康复工作。

诊断者需要综合考虑患者的症状、病史、体征和功能影响等多方面因素,严格按照精神障碍诊断标准进行诊断,以确保诊断的准确性和科学性。

希望通过精神障碍诊断标准的应用,能够更好地帮助患者早日康复,重返社会。

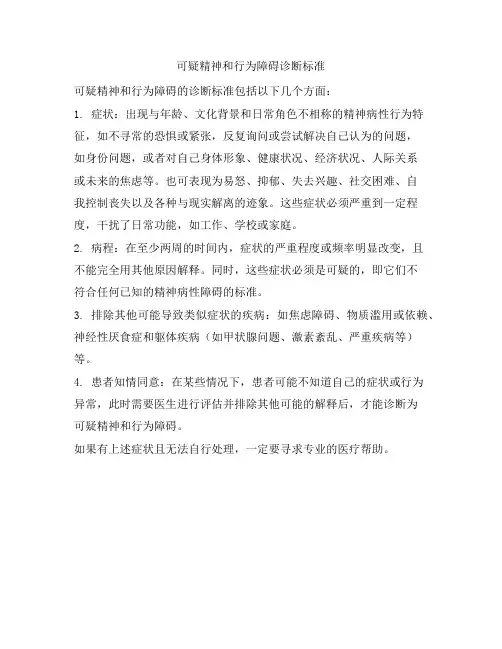

可疑精神和行为障碍诊断标准

可疑精神和行为障碍的诊断标准包括以下几个方面:

1. 症状:出现与年龄、文化背景和日常角色不相称的精神病性行为特征,如不寻常的恐惧或紧张,反复询问或尝试解决自己认为的问题,

如身份问题,或者对自己身体形象、健康状况、经济状况、人际关系

或未来的焦虑等。

也可表现为易怒、抑郁、失去兴趣、社交困难、自

我控制丧失以及各种与现实解离的迹象。

这些症状必须严重到一定程度,干扰了日常功能,如工作、学校或家庭。

2. 病程:在至少两周的时间内,症状的严重程度或频率明显改变,且

不能完全用其他原因解释。

同时,这些症状必须是可疑的,即它们不

符合任何已知的精神病性障碍的标准。

3. 排除其他可能导致类似症状的疾病:如焦虑障碍、物质滥用或依赖、神经性厌食症和躯体疾病(如甲状腺问题、激素紊乱、严重疾病等)等。

4. 患者知情同意:在某些情况下,患者可能不知道自己的症状或行为

异常,此时需要医生进行评估并排除其他可能的解释后,才能诊断为

可疑精神和行为障碍。

如果有上述症状且无法自行处理,一定要寻求专业的医疗帮助。

中国精神障碍分类与诊断标准精神障碍是一种常见的心理健康问题,严重影响着患者的生活质量和社会功能。

为了更好地诊断和治疗精神障碍,中国制定了一套精神障碍分类与诊断标准,以帮助医生准确诊断和治疗患者。

首先,中国精神障碍分类与诊断标准主要分为两大类,精神疾病和精神障碍。

精神疾病包括精神分裂症、情感性精神障碍、焦虑症、强迫症等,而精神障碍则包括精神发育迟滞、精神运动发育迟缓、精神发育异常等。

这些分类的设立有助于医生对患者的症状进行准确的诊断和分类,从而有针对性地进行治疗。

其次,中国精神障碍分类与诊断标准还包括了诊断标准的具体内容。

例如,对于精神分裂症,诊断标准包括至少持续六个月的持续性或周期性的症状,如幻觉、妄想、思维紊乱等。

而对于情感性精神障碍,诊断标准包括情感异常、活动减退、认知功能障碍等症状。

这些具体的诊断标准有助于医生在临床实践中更加准确地诊断患者的症状,从而为患者提供更好的治疗方案。

另外,中国精神障碍分类与诊断标准还强调了对患者的全面评估。

在诊断精神障碍时,医生需要对患者的症状、病史、家族史等进行全面评估,以排除其他可能的疾病,同时也有助于确定最佳的治疗方案。

这种全面评估的方法有助于提高精神障碍的诊断准确性,为患者提供更好的治疗效果。

总的来说,中国精神障碍分类与诊断标准为医生提供了一套科学、系统的诊断方法,有助于提高精神障碍的诊断准确性,为患者提供更好的治疗方案。

同时,这也为精神健康领域的研究和实践提供了重要的指导,有助于推动精神健康事业的发展。

希望在未来,中国精神障碍分类与诊断标准能够不断完善,为精神障碍患者提供更好的医疗服务,促进社会的心理健康发展。

精神障碍诊断标准

精神障碍是一类临床上常见的疾病,其诊断标准对于医生来说至关重要。

精神

障碍的诊断标准主要包括症状、持续时间、功能影响等方面的评估。

以下是常见的精神障碍诊断标准的介绍。

首先,焦虑障碍的诊断标准主要包括持续的焦虑和担忧、自主神经系统过度兴

奋等症状。

持续时间通常需要超过6个月,且明显影响日常功能。

其次,抑郁障碍的诊断标准包括持续的抑郁情绪、兴趣或快乐感丧失、睡眠障

碍等症状。

这些症状需要持续存在至少2周以上,并且明显影响日常生活。

另外,精神分裂症的诊断标准主要包括幻觉、妄想、情感平淡等症状。

这些症

状需要持续存在至少6个月,并且明显影响认知和社交功能。

除此之外,躁狂症的诊断标准包括情绪高涨、精力过剩、注意力不集中等症状。

这些症状需要持续存在至少1周以上,并且明显影响日常生活。

另外,强迫症的诊断标准包括强迫思维和行为、焦虑等症状。

这些症状需要持

续存在至少2周以上,并且明显影响日常功能。

最后,创伤后应激障碍的诊断标准包括创伤后持续的回忆、梦魇、情感麻木等

症状。

这些症状需要持续存在至少1个月以上,并且明显影响日常生活。

总之,精神障碍的诊断标准对于医生来说是非常重要的,只有准确评估患者的

症状和持续时间,才能给予正确的治疗和帮助。

希望本文介绍的精神障碍诊断标准能够帮助医生更好地诊断和治疗精神障碍患者。

精神残疾评定标准精神残疾评定标准是指根据国家相关法律法规和精神卫生学理论,对个体的精神状态进行评定和分类的标准。

精神残疾是指由于各种原因导致的精神功能障碍,严重影响个体的社会适应能力和生活质量。

精神残疾评定标准的制定,旨在科学、客观地评定个体的精神残疾程度,为其提供相应的医疗、康复和社会保障服务。

一、精神残疾评定的原则。

1. 个体的精神残疾评定应当遵循科学、客观、公正、保密的原则,尊重个体的人格尊严和隐私权,严禁歧视和侮辱。

2. 评定应当综合考虑个体的临床症状、心理测试、社会功能和生活自理能力等多个方面的信息,全面了解个体的精神状态。

3. 评定应当依据国家相关法律法规和精神卫生学理论,严格按照标准程序进行,确保评定结果的客观性和准确性。

4. 评定结果应当及时告知个体本人及其法定监护人,必要时应当提供心理咨询和指导,帮助个体及其家庭理解和应对评定结果。

二、精神残疾评定的内容。

1. 临床症状评定,包括精神病理学的症状评定和心理评定,了解个体的精神病理学表现和心理特征。

2. 社会功能评定,包括个体在社会交往、工作学习、家庭生活和日常生活中的功能状态,了解个体的社会适应能力和生活自理能力。

3. 生活质量评定,包括个体的主观感受和生活满意度,了解个体对生活的态度和期望,评估其生活质量。

4. 康复潜力评定,包括个体的康复潜力和康复需求,了解个体的康复前景和康复服务需求。

5. 精神残疾程度评定,根据评定内容综合判断个体的精神残疾程度,分为轻、中、重三个等级。

三、精神残疾评定的程序。

1. 评定申请,个体本人或其法定监护人向相关精神卫生机构提出评定申请,提供相关证明材料和个人信息。

2. 评定调查,由专业的精神卫生专家组成评定小组,对个体进行详细的临床症状评定、心理评定和社会功能评定。

3. 评定讨论,评定小组成员对评定结果进行讨论,综合判断个体的精神残疾程度,形成评定报告。

4. 评定告知,评定结果及时告知个体本人及其法定监护人,解释评定结果和建议,提供心理咨询和指导。

精神科诊疗规范及技术操作准则该文档旨在提供精神科诊疗规范及技术操作的准则,以帮助医疗专业人员提供高质量的精神健康诊疗服务。

1. 简介本文档列出了精神科诊疗过程中的一些基本原则和操作指南。

它旨在确保专业人员在进行精神科诊疗时遵循统一的标准,提供一致和有效的治疗。

2. 诊断准则精神科诊断在很大程度上基于患者的症状和临床表现。

以下是常见的精神障碍的诊断准则:- 抑郁障碍:符合DSM-5(美国精神疾病诊断与统计手册第五版)的抑郁障碍诊断标准。

- 焦虑障碍:符合DSM-5的焦虑障碍诊断标准。

- 精神分裂症:符合DSM-5的精神分裂症诊断标准。

3. 技术操作准则在进行精神科诊疗时,以下是一些常见的技术操作准则:- 病史采集:详细记录患者的个人信息、病史和症状。

- 症状评估:使用标准评估工具评估患者的症状严重程度和变化情况。

- 心理评估:进行必要的心理评估,包括认知、情绪和人际交往等方面。

- 医学检查:排除其他可能导致精神症状的身体疾病。

- 药物治疗:根据患者的症状和诊断准则,选择合适的药物治疗方案。

- 心理治疗:根据患者的需要,提供不同形式的心理治疗,如认知行为疗法、心理动力疗法等。

- 家庭支持:提供患者和家人的支持和教育,以促进康复。

4. 注意事项在进行精神科诊疗时,需要特别注意以下事项:- 尊重患者的隐私和保密权。

- 谨慎使用药物治疗,遵循剂量和疗程的建议。

- 在心理治疗中保持专业边界,避免与患者建立过度依赖关系。

- 定期进行症状评估和治疗效果评估,调整治疗计划。

- 配合患者家人和其他医疗机构,提供综合的治疗支持。

5. 结论本文档提供了精神科诊疗规范及技术操作的准则,旨在帮助医疗专业人员提供高质量的精神健康诊疗服务。

遵循这些准则将有助于确保患者得到一致和有效的治疗,并促进他们的康复和福祉。

《中国精神障碍分类与诊断标准》第五版精神障碍的诊断《中国精神障碍分类与诊断标准》第五版对精神障碍的诊断标准进行了详细描述。

以下是该指南对一些常见精神障碍的诊断标准:精神分裂症:符合以下标准之一即可诊断为精神分裂症:A型症状(思维和知觉方面的症状)明显,至少持续1个月。

B型症状(消极症状如情感平淡、语言贫乏等)明显,至少持续6个月。

抑郁障碍:符合以下标准之一即可诊断为抑郁障碍:至少有2周的明显抑郁情绪,以及其他相关症状。

至少有2周的明显丧失兴趣和愉悦感,以及其他相关症状。

躁狂障碍:符合以下标准之一即可诊断为躁狂障碍:至少持续1周的情感高涨和过度活跃,以及其他相关症状。

至少持续1周的情感高涨和过度活跃,以及其他相关症状。

同时,曾经有过抑郁症状。

强迫症:符合以下标准之一即可诊断为强迫症:存在强制思维、强制行为或强制观念,以至于产生明显痛苦或严重干扰日常生活。

反复出现固定的强制思维或强制行为,以至于产生明显痛苦或严重干扰日常生活。

焦虑障碍:符合以下标准之一即可诊断为焦虑障碍:存在持续不断的强烈焦虑或担忧,至少持续6个月。

反复出现特定场合下的强烈恐惧或回避,以至于干扰了日常生活,至少持续6个月。

身体形式障碍:符合以下标准之一即可诊断为身体形式障碍:对自己的外貌或某个身体部位存在明显而持久的不满或担忧,以至于产生明显痛苦或严重干扰日常生活。

无实际身体缺陷或畸形,却持续担心或强烈焦虑,以至于产生明显痛苦或严重干扰日常生活。

人格障碍:符合以下标准之一即可诊断为人格障碍:持续存在一种固定模式的内心体验、情感表达、人际关系方式和行为方式,且显著偏离常态,已经成为个体的组织结构,无法轻易改变。

存在一种持久而深刻的行为和情感方式,这种方式表现为个体与社会和文化环境显著不一致,已经导致显著痛苦或功能障碍。

注意缺陷多动障碍:符合以下标准之一即可诊断为注意缺陷多动障碍:在不同情境下出现注意力不集中、多动和冲动行为,已经对个人的日常生活、学校或工作表现产生显著干扰,持续至少6个月。

精神障碍的诊断标准精神障碍是一种严重影响个体情绪、思维和行为的疾病,严重影响患者的生活质量和社会功能。

精神障碍的诊断标准对于医生来说至关重要,它能够帮助医生准确诊断患者的病情,为患者提供合适的治疗方案。

精神障碍的诊断标准主要包括以下几个方面。

首先,精神障碍的诊断需要考虑患者的临床症状。

例如,情绪障碍的患者可能会表现出情绪低落、焦虑、易激惹等症状;而思维障碍的患者可能会出现思维紊乱、幻觉、妄想等症状。

医生需要通过详细的病史询问和临床观察,了解患者的具体症状,以便做出准确的诊断。

其次,精神障碍的诊断还需要考虑患者的病程和发病背景。

有些精神障碍可能具有较长的病程,而有些可能是急性发作。

此外,患者的发病背景也是诊断的重要依据,例如家族史、生活事件等都可能对患者的病情产生影响。

再次,精神障碍的诊断需要排除其他可能的身体疾病。

有些身体疾病可能会导致精神症状,如甲状腺功能亢进、脑部肿瘤等。

医生需要通过详细的体格检查和实验室检查,排除这些可能的身体疾病,以确保精神症状不是由其他疾病引起的。

最后,精神障碍的诊断还需要考虑患者的社会功能和心理功能。

精神障碍不仅影响患者的情绪和思维,还会严重影响患者的社会功能和心理功能。

医生需要通过详细的社会功能评估和心理功能评估,了解患者的具体功能状况,以便为患者制定个性化的治疗方案。

综上所述,精神障碍的诊断标准是一个综合性的过程,需要考虑患者的临床症状、病程和发病背景、排除其他可能的身体疾病,以及评估患者的社会功能和心理功能。

只有全面考虑这些因素,医生才能够做出准确的诊断,为患者提供有效的治疗。

希望本文能够帮助读者更好地了解精神障碍的诊断标准,为患者提供更好的医疗服务。

精神障碍的诊断标准精神障碍是指个体在认知、情感、行为和社交功能方面出现异常,影响日常生活的一种疾病。

精神障碍的诊断需要根据一定的标准和指南进行,以确保诊断的准确性和一致性。

目前,国际上广泛使用的精神障碍诊断标准主要有国际疾病分类(ICD)和美国精神疾病诊断与统计手册(DSM)。

ICD是世界卫生组织发布的疾病分类标准,其中包括了各种疾病的诊断标准和编码。

在ICD-10中,精神障碍的诊断标准主要包括了症状、持续时间、功能影响等方面的要求。

例如,焦虑障碍的诊断需要符合持续焦虑、紧张、不安等症状,且这些症状持续时间超过6个月,严重影响个体的社交功能和日常生活。

ICD的诊断标准相对较为严谨,注重症状的持续时间和功能影响程度,有助于对精神障碍进行客观、全面的评估。

而DSM是美国精神疾病学会发布的精神障碍诊断标准,目前最新版本为DSM-5。

DSM-5相较于ICD-10更加注重症状的数量和频率,对一些症状的描述更为详细和具体。

例如,DSM-5对于抑郁障碍的诊断需要符合持续抑郁心境、兴趣和愉悦感丧失等症状,且这些症状持续时间至少2周。

DSM-5的诊断标准更加注重症状的数量和频率,有助于对轻度和亚临床症状进行更准确的诊断。

在实际临床工作中,医生需要根据患者的症状和表现,结合ICD和DSM的诊断标准进行综合评估,以确定患者是否符合精神障碍的诊断标准。

此外,还需要排除其他可能导致相似症状的疾病,如躯体疾病、药物滥用等,以确保诊断的准确性和全面性。

总的来说,精神障碍的诊断需要根据一定的标准和指南进行,以确保诊断的准确性和一致性。

ICD和DSM是目前广泛使用的精神障碍诊断标准,它们各有特点,医生需要根据患者的具体情况进行综合评估。

精神障碍的诊断是一项复杂的工作,需要医生具备丰富的临床经验和专业知识,以确保患者能够得到及时、准确的诊断和治疗。

精神障碍的诊断标准精神障碍的诊断标准通常依据权威的医学诊断手册,其中最广泛认可的有:1. 美国精神医学会发布的《精神疾病诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,简称DSM):目前最新版为DSM-5,它提供了精神障碍的分类及其相应的诊断标准。

DSM-5通过详细描述症状、症状的持续时间、以及症状对日常生活功能的影响等,帮助临床医生诊断精神障碍。

2. 世界卫生组织发布的《国际疾病分类》(International Classification of Diseases,简称ICD):ICD的最新版是ICD-11,它不仅广泛用于疾病的诊断,还用于健康管理和临床目的。

ICD系统提供了关于疾病的系统分类和编码原则,包括精神和行为障碍。

精神障碍的诊断过程通常涉及多个方面,包括:- 症状的自我报告:病人描述自己的感受和经历。

- 行为观察:医生或心理学家观察病人的行为表现。

- 临床评估:包括心理评估、精神状态检查等。

- 医学和心理测试:可能包括实验室测试、神经心理测验等,以排除其他可能的身体疾病对精神状态的影响。

- 病史:家族病史、个人医疗史等。

每个精神障碍都有其特定的诊断标准,临床医生根据这些标准判断个案是否符合特定精神障碍的诊断。

例如,抑郁症的诊断可能需要持续的抑郁情绪、兴趣或快感丧失等核心症状,以及其他如睡眠障碍、疲劳、价值感减退等症状,这些症状需要持续一定时间,并且对日常生活或社会功能产生影响。

需要注意的是,精神障碍的诊断是一个复杂过程,需要由合格的专业人员进行,包括精神科医生、心理学家等。

诊断过程需谨慎对待,以确保每位患者能够得到正确的诊断和相应的治疗。

精神障碍的诊断方法与标准一、精神障碍的诊断方法(一)纵向比较即与其过去一贯表现相比较,精神状态的改变是否明显。

既要结合患者的年龄、性别、职业、生活环境、既往人格特点、疾病史、家族式以及起病形式、病程特点来考虑。

(二)横向比较即与大多数正常人的精神状态相比较,差别是否明显,持续时间是否超出了一般限度。

1、精神现状检查精神现状检查目的是要发现占优势的精神活动。

一个抑郁症患者占优势的临床表现一般会是“情绪低落、兴趣减退、精力下降、快乐体验丧失”,如果发现一个患者以此为主要临床综合征,“抑郁状态”的诊断就不难做出。

2、精神活动的动态观察只是横断面、静态地观察患者的精神状态肯定是不够的。

如果一位患者在夜晚表现行为紊乱、动作毫无目的性、目光茫然、应答不切题,而白天却表现相对正常,如果不了解谵妄本身就具有波动性,特别是夜间加重的特性,临床医生很可能会对这一患者的诊断产生困惑。

(三)反复检查应注意结合当事人的心里背景和当时的处境进行具体分析和判断。

在观察精神症状时,不但要观察精神症状是否存在,而且要观察其出现频度、持续时间和严重程度。

精神症状一般不是岁时随地都表现出来的,因此必须进行仔细的观察和反复检查。

(四)诊断过程中还应注意的几个问题1、诊断思维医生经过横向与纵向的诊断过程,全面掌握了患者的精神状态及其动态变化,详细了解了患者的生活方式、发病前的相关社会心理因素,综合分析了生物学因素如遗传、躯体疾病、药物等在起病中的作用,就可以归纳出与患者情况近似的一类患者的共性,从而将其置于精神科分类诊断标准中的一个恰当的诊断类别之中。

2、诊断流程在诊断过程中,要根据等级诊断,首先确定患者是否有器质性因素,只有排除了器质性问题,才考虑“功能”性精神障碍。

在诊断功能性精神障碍的过程中,要考虑是精神病性(有幻觉、妄想、现实检验能力丧失等)的,还是费精神病性的(神经症性,没有上述重性精神病特征);同时还要考虑人格因素和心理应激因素与疾病的关系。