第六编 元代文学

- 格式:doc

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:11

第六编元代文学史元代文学绪论【思考题】1.名词:元曲,元杂剧,旦本,末本。

2.元代社会的基本特征是什么?3.元代文学的特点和成就主要表现在哪些方面?4.元杂剧的体制特征主要有哪些?5.元杂剧兴盛的主要原因是什么?第一章关汉卿及其创作【思考题】1.为什么说关汉卿是元杂剧的奠基人?2.关汉卿杂剧的艺术成就主要有哪些方面?第二章王实甫及其创作【思考题】1.《西厢记》题材的流变情况如何?第三章元代其他杂剧作家【思考题】1.白朴的《墙头马上》、《梧桐雨》各写了什么内容?2.马致远《汉宫秋》的主题是什么?3.元杂剧衰微的主要原因是什么?4.《倩女离魂》的情节有何特点?其美学价值如何?第四章南戏【思考题】1.名词:南戏,南戏之祖,荆刘拜杀。

2.南戏和北杂剧在体制上有什么不同?3.何谓四大戏文?它们在题材内容方面有何共同点?第五章元代诗文【思考题】1.名词:元散曲。

2.散曲与词有何异同?3.元散曲与元杂剧的关系如何?第七编明代文学史明代文学绪论【思考题】1.名词:章回小说。

2.明代文学的主要特征如何?3.明代长篇小说繁荣的原因和特点是什么?4.明代长篇小说有哪些主要类型?5.章回小说的文体特征是什么?第一章《三国志演义》的成书与流传【思考题】1.名词:历史演义。

2.《三国志演义》的题材主要来源于哪些方面?3.嘉靖本《三国志演义》和毛本《三国演义》在体式上有什么区别?第二章《水浒传》的成书与流传【思考题】1.名词:英雄传奇。

2.《水浒传》的成书与《三国演义》有何相似之处?3.小说《水浒传》和元杂剧“水浒戏”在内容选取上有何差异?第三章明代诗文【思考题】1.名词:台阁体,茶陵派,前后七子,唐宋派,公安派,竟陵派。

2.前后七子的文学复古有何得失和影响?3.唐宋派的文学创作和他们的文学主张是否一致?请举例说明。

第四章《西游记》的成书与流传【思考题】1.名词:神魔小说。

2.《西游记》成书过程中有哪些重要的典籍和文学作品?第五章明代短篇小说【思考题】1.名词:话本,拟话本,“三言二拍”,“灯话三种”。

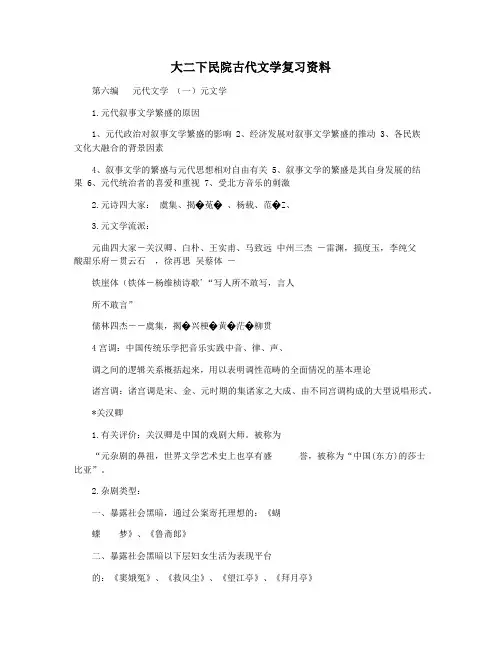

第六编元代文学绪论元初到明中叶是中古期第三段,元代文学:1234~1368。

划时代意义:叙事性文学第一次居于主导;作家与下层人民联系密切,文学赢得更多观众、读者,影响广泛。

第一节元代的社会与文学一.民族压迫与融合二.思想领域:程朱理学统治地位得到确认,但独尊局面发生变化;信仰多元化。

三.程朱理学影响下降,礼教松驰,下层人民和青年男女蔑视礼教、违反伦理教多。

四.科举考试时行时辍,儒生地位下降,很多人不再依附政权,人格相对独立,思想意识随即异动。

一些“书会才人”和市民阶层联系密切,价值取向、审美情趣转向平民化,知识分子,大量涌向勾栏瓦肆,促成杂剧发展。

第二节叙事文学的兴盛一.元代叙事文学成为主流;抒情性文学如“散曲”创作给诗坛带来新气象,但诗词成就远比不上唐宋两代。

二.话本小说的兴盛。

(一)唐以来叙事性文体如传奇小说、变文俗讲已呈活跃趋势→宋出现勾栏瓦肆,提供演出场所→元演述故事的话本、说唱得到进一步繁荣;戏剧艺术以急管繁弦和曲折跌宕的情节再现社会各阶层人物,更受欢迎。

(二)宋说话分四家:小说、说经、讲史、合生。

1.“说经”讲演佛禅道理;2.“合生”可能属即兴性的滑稽伎艺;3.小说讲述脂粉灵怪、传奇公案故事;3.讲史讲述前代历史、兴废战争;5.后两者均属有情节人物的叙事文学;话本作者已能运用虚构、提拣等技巧。

(三)元“说话”盛行,讲史居多,如《全相平话五种》、《新编五代史平话》、《宣和遗事》、《薛仁贵征辽事略》等,注意情节安排及心理描写;元文言小说,如《娇红记》。

三.戏剧艺术成熟,代表当时文学最高水平:杂剧和南戏。

(一)戏剧形成过程:先秦歌舞→汉魏百戏→隋唐戏弄→宋院本→金末元初,在唐变文、说唱诸宫调等叙事性体裁的启示下,与舞蹈、说唱、伎艺、科诨等要素结合,发展成戏剧;由于宋金对峙,出现杂剧和南戏两种。

(二)元杂剧概况。

1.元戏剧题材包括爱情婚姻、历史、公案、豪侠、神仙道化等,涉及面广;2.许多剧本塑造了性格鲜明的人物形象,揭露了现实生活中封建制度的弊陋丑恶,歌颂了被迫害者的反抗精神,展示出元代丰富的生活和人物复杂微妙的精神世界。

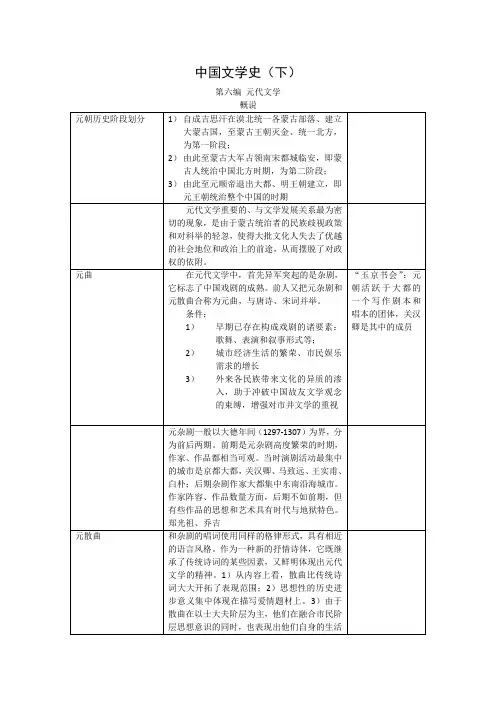

大二下民院古代文学复习资料第六编元代文学(一)元文学1.元代叙事文学繁盛的原因1、元代政治对叙事文学繁盛的影响2、经济发展对叙事文学繁盛的推动3、各民族文化大融合的背景因素4、叙事文学的繁盛与元代思想相对自由有关5、叙事文学的繁盛是其自身发展的结果 6、元代统治者的喜爱和重视 7、受北方音乐的刺激2.元诗四大家:虞集、揭�菟�、杨载、范�Z、3.元文学流派:元曲四大家―关汉卿、白朴、王实甫、马致远中州三杰―雷渊,搞度玉,李纯父酸甜乐府―贯云石,徐再思吴蔡体―铁崖体(铁体―杨维桢诗歌'“写人所不敢写,言人所不敢言”儒林四杰――虞集,揭�兴梗�黄�茫�柳贯4宫调:中国传统乐学把音乐实践中音、律、声、调之间的逻辑关系概括起来,用以表明调性范畴的全面情况的基本理论诸宫调:诸宫调是宋、金、元时期的集诸家之大成、由不同宫调构成的大型说唱形式。

*关汉卿1.有关评价:关汉卿是中国的戏剧大师。

被称为“元杂剧的鼻祖,世界文学艺术史上也享有盛誉,被称为“中国(东方)的莎士比亚”。

2.杂剧类型:一、暴露社会黑暗,通过公案寄托理想的:《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》二、暴露社会黑暗以下层妇女生活为表现平台的:《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》三、历史剧《单刀会》3.补:关汉卿作品蕴含的三大人格意义:1立足于下层人民立场,将同情给予了被压迫者和被侮辱者,讴歌正义与善良,揭露和鞭挞丑恶现象,歌颂反抗精神;2借把杂剧当成毕身事业来表现对元代社会的轻蔑和愤怒;3.与下层演绎这为舞,为普及通俗文艺做出前无古人的巨大贡献;4.本色派:元杂剧分为本色派和文采派。

关汉卿是本色派的代表,其语言特点是:清新质朴,通俗自然,明白如话,大量使用方言、俗语,“不工而工”,很少典故的堆砌和字句的雕琢,适合舞台演出,易为大众接受。

5.关汉卿对杂剧的重要贡献:1)站在人生意识的高度揭示刚毅、坚强、不屈不挠是人生旅途中必要的精神,鼓励人们在抗争中不断改变自己的命运,达到奋斗目标,强调人定胜天,变革现实的意识;2)颂扬人类美好的情感和崇尚的美德;6.《窦娥冤》的语言特点:1、通俗生动的戏剧语言2、具有个性化的特征。

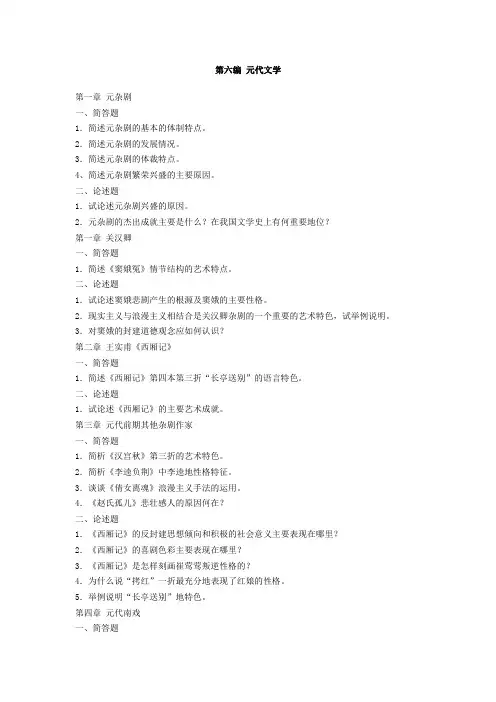

第六编元代文学第一章元杂剧一、简答题1.简述元杂剧的基本的体制特点。

2.简述元杂剧的发展情况。

3.简述元杂剧的体裁特点。

4、简述元杂剧繁荣兴盛的主要原因。

二、论述题1.试论述元杂剧兴盛的原因。

2.元杂剧的杰出成就主要是什么?在我国文学史上有何重要地位?第一章关汉卿一、简答题1.简述《窦娥冤》情节结构的艺术特点。

二、论述题1.试论述窦娥悲剧产生的根源及窦娥的主要性格。

2.现实主义与浪漫主义相结合是关汉卿杂剧的一个重要的艺术特色,试举例说明。

3.对窦娥的封建道德观念应如何认识?第二章王实甫《西厢记》一、简答题1.简述《西厢记》第四本第三折“长亭送别”的语言特色。

二、论述题1.试论述《西厢记》的主要艺术成就。

第三章元代前期其他杂剧作家一、简答题1.简析《汉宫秋》第三折的艺术特色。

2.简析《李逵负荆》中李逵地性格特征。

3.谈谈《倩女离魂》浪漫主义手法的运用。

4.《赵氏孤儿》悲壮感人的原因何在?二、论述题1.《西厢记》的反封建思想倾向和积极的社会意义主要表现在哪里?2.《西厢记》的喜剧色彩主要表现在哪里?3.《西厢记》是怎样刻画崔莺莺叛逆性格的?4.为什么说“拷红”一折最充分地表现了红娘的性格。

5.举例说明“长亭送别”地特色。

第四章元代南戏一、简答题1.简析《琵琶记·糟糠自厌》中赵五娘的形象。

2.简述《琵琶记》结构的艺术特色。

3.简析《拜月亭》中王瑞兰的人物性格。

4.简述《拜月亭》戏剧情节的艺术特色。

第六章元代散曲一、简答题1.简述散曲的体裁特点。

2.简析张养浩[山坡羊]《潼关怀古》思想内容的深刻性。

第七章元代诗文。

第六编元代文学1、“宗唐得古”:指的是元代许多诗人在创作上,以唐诗和魏晋古诗为皈依,这是由于他们不满意宋代以文为诗、以理入诗的倾向,要求注重诗歌的形象性。

他们善于捕捉自然界中声色的细微变化,捕捉审美主体内心世界的细微律动,并用流畅的语言和韵律表达出来。

2、孔三传,首创诸宫调。

董解元的《西厢记诸宫调》是现存唯一完整....的诸宫调作品。

3、关汉卿,戏剧语言以“本色当行”著称。

代表作《窦娥冤》。

窦娥的形象:窦娥是一个善良而多难的女性。

首先,她孝顺婆婆,细心照料。

其次,她坚贞不渝,从一而终,对于张驴儿的逼迫,她坚意不从。

再次,她的反抗精神是最可贵的,在与张驴儿等恶势力的斗争中呈现出来。

《窦娥冤》中的戏剧冲突:A社会冲突:①流氓横行②吏治腐败③高利贷盛行(窦娥悲剧的始作俑者);B道德冲突:①明镜高悬廉明道德与草菅人命、贪污昏庸的冲突②孝与不孝的冲突;C意志冲突:①不安于现状与不得不安于现状的冲突②不相信天地鬼神与不得不寄愿于天地鬼神③明知道德无用与不得不服从道德的矛盾。

4、王实甫《西厢记》崔莺莺的女性形象:是个性格复杂的人物。

出身名门,可她风情和作派却不象淑女。

一方面对于男女自由恋爱有一种本能的渴望,希望有人爱自己,自己也去爱别人,她对张生的爱是很主动、大胆的,敢于突破禁区。

另一方面,作为名门的小姐,她又得时时顾及自己的身份,有时显得心口不一、优柔寡断,需要红娘从旁助一臂之力。

《西厢记》在语言上艺术特色:a人物语言都是充分戏剧化和个性化的,形成了抒情诗般的歌唱语言和潜台词丰富的道白语言,具有很高的文学价值。

b剧中的唱词表现了特定的场景中人物的真情实感,以经过提炼的当时民间口语为主,适当地融化前人的诗词佳句,形成一种既明白通畅,又清丽华美的语言风格。

c剧中的唱词本色而富于文采,具有浓郁的诗意,能启发读者的想象力,使人感受到主人公离合悲欢的缠绵之情,了解人物的内心秘密,从而产生强烈的共鸣。

5、纪君祥,代表作《赵氏孤儿》。

第六编元代文学概说元代文学的时限:约从蒙古灭金统一北中国起(1234)至元朝被朱元璋推翻、元顺帝逃离大都(1368)止,约134年。

称国号为“元”是1271年,灭宋是1279年元代文学在中国文学发展史上具有划时代的意义:是中国古代文学在整体上发生根本转变的时期——叙事性文学成为文学创作的主流,第一次居于文坛的主导地位;而传统的抒情文学退居其次。

由此,文学的受众发生了重大的变化,审美观念也发生了重要变化。

所以元代是中国古代文学一个新阶段的开始。

一、元代文学发展的社会背景在元代,戏剧、散曲,话本等俗文学空前兴盛,而诗歌,散文则相对衰落了。

这一文学现象,有着深刻的社会历史原因。

元朝大统一局面的出现,改变了我国北宋以来长期积弱不振的局面,促进了我国多民族国家的发展,促进了我国各兄弟民族的融合和经济文化的交流。

但蒙古贵族入主中原,重武功而轻文治,实行残酷的阶级压迫与民族压迫政策,使社会经济、政治和思想文化都发生了巨大变化,这自然给文学的发展也带来深刻的影响。

(一)政治方面。

元朝统治者实行民族压迫和民族分化政淋把全国各族人分为蒙古人、色目人、汉人、南人四个等级。

这四等人的社会地位和政治待遇是极不平等的。

汉族人处于最低贱的地位,处处受到歧视和压迫。

汉族文人儒士同样遭受歧视压迫,有的甚至沦为奴隶。

他们大多生活在社会底层,处于“九儒十丐”的卑贱地位。

元代又长期废止科举,堵塞了文人进身之路。

其中一部分文人被迫走上了与民间艺人结合的道路,组成“书会”,为勾栏行院编写演唱脚本,成为元杂剧创作的主力军。

特定的社会环境造就了一代特别的专业作家群,促进了元代文学的繁荣。

(二)社会经济方面。

习惯于游牧和征战的蒙古贵族在统一全国的过程中,肆意杀戮掳掠,一度严重破坏了我国传统的封建农业经济。

元世祖忽必烈改用汉法治理汉地,农业生产才获得一定的恢复和发展。

而元朝统治者对手工业却特别重视。

为满足生活享受和军政需要,他们集中工匠,设立匠局管理,使手工业生产蓬勃发展。

明清文学史复习思考题第六编元代文学史元代文学绪论2.元代社会的基本特征是什么?一、元代是一个民族矛盾异常尖锐的时代。

元朝是我国历史上第一个由少数民族的统治者建立的统一政权,为了巩固自己的统治,它对广大汉族地区实行全面的民族压迫与经济掠夺,使元代的民族矛盾异常尖锐。

这一点我们可以从以下三个方面看得出来:在军事上实行残酷镇压,在经济上大搞掠夺,在政治上实行歧视。

二、元代是儒生地位空前低下的时代。

我们知道,在过去,儒生几乎是的唯一出路就在科举。

但是,蒙古太宗入主中原以后,只在(太宗九年,1237年,金亡后三年秋八月)搞过一次科考,然后就一直到了仁宗延祐二年(1315)方才恢复。

在这近80年的时间里,儒生几乎是看不到自己的出路的。

而且即使恢复科举后,科考也是时断时续,而且仍然体现不平等的民族的歧视思想。

三、元代是一个文化融合、思想活跃的时代元代尽管民族矛盾异常尖锐,儒生地位空前低下,但是元代又是一个文化融合、思想活跃的时代。

3.元代文学的特点和成就主要表现在哪些方面?一、叙事文学的兴盛。

随着城市经济的繁荣和市民群体的壮大,适应市民欣赏口味的叙事文学在唐宋两代的基础上迅速兴盛起来。

其中戏剧——包含杂剧与南戏,作家辈出,名作如林,成为元代成就最高的文学。

戏剧而外,小说也进一步发展。

二、元代抒情文学的衰退。

相比之下,元代的抒情文学则退居到了次要的地位。

元代抒情文学的代表——散曲,虽然同样作者众多,作品也不少。

但总体成就远不如戏剧,尤其是杂剧。

“诗词”虽然仍处于所谓“正宗”的地位,而且也有所创新,但就它们的总体创作而言,其成就纵向看远不如唐、宋,甚而是清代也不如,横向看也不如同时代的散曲。

元代的文学成就主要体现在戏曲上。

元代的戏曲形式主要有杂剧、散曲、南戏三种。

这三种戏曲形式都涌现了一些优秀的作家和作品,对于明清的戏曲产生了重要影响。

除戏曲外,诗歌和散文也有一定的成就,但远不足与戏曲相提并论。

元杂剧较广泛地反映了元代社会的基本面貌,从思想到艺术都取得了辉煌成就。

第六编元代文学习题集答案第六编元代文学填空1、元代文学涵盖的时间,大致从1234年蒙古王朝灭金、统一北中国起,到1368年朱元璋推翻元朝为止,其间约134年。

2.金末元初,在唐代杂文、说唱、竹宫调等叙事体裁的渗透和启蒙下,文学世界发展为戏剧,并融入舞蹈、说唱、杂技、噱头等表演元素。

由于宋金对峙,南北分离,出现了南戏和杂剧两种类型。

当时,许多文人积极参与文学创作,使这种叙事文学体裁成为文坛的中坚力量。

3、剧本包括曲词、宾白、科介三个部分。

杂剧一般由折组成一个剧本,角色可分净、旦、末、三类,全剧只能由正末或正旦一人主唱。

南戏剧本由若干“出”组成,脚色分为生、旦、净、末、丑等类,在剧中歌唱。

杂剧和南戏的唱词多用以表现人物在特定场景中的思想情节,甚至直接透露作者的心声,具有强烈的抒情性。

4、杂剧的曲调由少数北方、民间歌曲、少数民族的乐曲和中原传统的曲调结合而成;南戏的曲调由东南沿海的民间音乐与中原的传统的音乐结合而成、两者在音乐文化方面均由中原传统衍繁,彼此同源;两者在音乐上的差别,实际是南北差异差异的表现,加上区域生活习惯等文化上的差异,从而形成两大音乐系统。

5、北方戏剧圈以大都为中心,包括长江以北的大部地区,流行杂剧;剧作多以水浒故事、公案故事、历史传说为题材,多给人以激昂、明快的感受。

南方戏剧圈以杭州为中心,包括温州、扬州建康以北地区,既流行南戏,也演出北方传来的杂剧;剧作更重视爱情的描写和个人情怀的宣泄。

6.《散曲》是一种押韵灵活的新体裁,可以横向押韵,也可以横向押韵,还可以在句子中添加连环词。

作者纯粹以音乐的形式表达自己的情感,这与克白无关。

散曲的语言倾向于口语化,部分音乐的音节分散。

散曲的艺术表现方式更多地是“赋”,而不是现代诗歌和词。

7、元代文学创作,均体现出自然酣畅之美,与每以简直含蓄为美的传统审美观大异其趣。

二、填空口头故事的传统可以追溯到古代神话传说。

后来,人们用“词”来指代口头的“故事”。

中国古代文学教案第六编元代文学主讲教师:唐援朝授课班级:01级1、2班授课时间:03-04学年第2学期课时计划:20课时使用教材:袁行霈主编《中国文学史》朱东润主编《中国历代文学作品选》2004、2第六编元代文学【教学设想】1、元代文学的主流和标志是元曲,而元曲的重点是元杂剧。

要理清本时期元杂剧代表作家作品;重点讲读关汉卿《窦娥冤》、白朴《梧桐雨》、马致远《汉宫秋》等以及南戏的代表作高明的《琵琶记》。

2、充分运用多媒体教学手段。

第一章元代文学概况一、社会概况1、在经济上,农业和手工业不断发展,城市商业经济日益繁荣。

2、在政治上,始终奉行民族压迫政策,且吏治腐败,阶级压迫深重。

3、在思想文化方面,呈现出活跃松动的态势。

《马可•波罗行记》记载当时大都盛况:商人众多,商业工艺之民,大多制造丝、武器和鞍鞯,以及各种商品。

外界巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。

营业之妓女,娟好者达两万人,每日商旅及外侨往来者,难以数计,故均应接不暇。

至所有珍宝之数,非世界上任何城市可比。

元朝民族等级表:第一等蒙古人蒙古族第二等色目人原西夏人和畏兀儿人等第三等汉人原金统治区的汉族和契丹、女真等族第四等南人原南宋统治区的汉族和其他民族二、文学概况元代文学大致可从1234年蒙古王朝灭金、统一北中国起,到1368年元朝被朱元璋领导的起义推翻、元顺帝逃离大都止,其间约134年。

元曲是元代文学的主流。

叙事性文学的新形式——戏剧——第一次居于文坛的主导地位。

元代话本在宋代话本的基础上继续盛行。

(一)元曲概说元曲包括杂剧和散曲。

杂剧是在宋杂剧、金院本的基础上发展起来的一种新兴的戏剧文学;散曲是金元时期我国北方兴起的一种合乐歌唱的诗歌新体式,包括小令和套数。

元·罗宗信《中原音韵·序》:“世之共称唐诗、宋词、大元乐府,诚哉!”元末明初叶子奇《草木子》:“传世之盛,汉以文,晋以字,唐以诗,宋以理学;元之可传独北乐府耳。

”近代·王国维《宋元戏曲史·序》:“凡一代有一代之文学:楚之骚,汉之赋,六朝之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。

”元杂剧和散曲作家作品的数量:据元人钟嗣成《录鬼簿》、元末明初贾仲明《录鬼簿续编》辑录,杂剧作家约200人,作品近600种。

据明代臧晋叔《元曲选》、今人隋树森《元曲选外编》选辑,现存元杂剧作品162种。

据今人隋树森辑录的《金元散曲》所载,元代有姓名可考的散曲作家200多人,小令3800多首,套数400多套。

(二)元杂剧的兴起和发展1、中国戏曲发展经历:原始歌舞——“优孟衣冠”——汉代“百戏”中之角抵——六朝的“钵头”、“大面”、“踏摇娘”——唐参军戏——宋杂剧——金院本——诸宫调——元杂剧——南戏——明清戏曲2、元杂剧形成的历史文化背景:第一、元代南北统一,经济繁荣,生产发展,商业贸易南北畅通,通都大邑遍及全国。

第二、元代的统治集团不甚重视以汉族为中心的传统礼教,遂使文学艺术有条件向通俗普及方面发展。

第三、元代从立国之初即采取一种压制和歧视汉族和汉族知识分子的政策。

以上种种情况在客观上促进了戏剧事业的发展,元杂剧应运而兴盛起来。

关于元剧四大家,元明清三代许多评论家各有不同的提法,如周德清说“关、郑、白、马”(《中原音韵》),何良骏说“马、郑、关、白”(《四友斋丛书》),王骥德说“王、关、马、白”(《曲律》),徐复祚说“马、关、白、郑”(《曲论》)。

但关、白、马总是被列入“四大家”之内的,有争议者只是王与郑。

(三)元杂剧的体制特点:1、一般由四折组成一个剧本,有的再加一个“楔子”;每折相当于今天的一幕。

2、演剧角色可分末、旦、净三类。

末分正末、副末、外末、小末等;旦分正旦、副旦、贴旦、搽旦、小旦等。

3、在音乐上,一折只采用一个宫调下的一套曲词演唱,不相重复,而且一韵到底。

4、全剧只能由正末或正旦一人主唱。

正末主唱的称“末本”,正旦主唱的称“旦本”。

【宫调】我国历代称宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声。

其中以任何一声为主,均可构成一种“调式”。

凡以宫为主的调式称“宫”(即宫调式),以其他各声为主的则称为“调”,如“商调”、“角调”等,统称“宫调”。

周德清《中原音韵》记载,元代最通行的宫调有12种,即所谓“五宫七调”,元杂剧中实际应用的只有五宫四调,即仙吕宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、正宫、大石调、双调、商调、越调,后通称“北九宫”。

【北曲】元杂剧是一种以北曲演唱的戏曲。

北曲,是在大曲、诸宫调等传统音乐的基础上,又吸收北方的民歌俚曲以及少数民族的歌曲而形成的。

盛誉两宋的词,本来就是歌曲。

曲,则突破了词的某些限制,并形成了自己的格律。

作为一种戏曲声腔,为与流行于南方的南曲相区别,故称北曲。

5、元杂剧的剧本构成唱,按一定的宫调和曲牌写成的,是剧本的主要成分,剧作家要精通音乐和声腔;白,唱词中穿插的说白。

有自白、带白、背白等;科,各种动作的舞台说明词。

第二章关汉卿一、关汉卿的生平和创作关于关汉卿的评论资料:1、元•熊自得《析津志》:生而倜傥,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流,为一时之冠。

2、明•臧晋叔《元曲选序》:关汉卿辈争挟长技自见,至躬践排场,面傅粉墨,以为我家生活,偶倡优而不辞者。

3、明•朱权《太和正音谱》:关汉卿之词,如琼筵醉客。

4、天一阁本《录鬼簿》于传末附贾仲明《凌波仙》吊词:珠玑语唾自然流,金玉词源即便有,玲珑肺腑天生就。

风月情忒惯熟,姓名香,四大神州。

驱梨园领袖,总编修帅首,捻杂剧班头。

5、王国维《宋元戏曲考》:关汉卿之《窦娥冤》、纪君祥之《赵氏孤儿》,……即列于世界大悲剧中,亦无愧色也。

6、王国维《宋元戏曲考》:关汉卿一空倚傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一。

二、关汉卿杂剧的思想内容根据题材内容,大致可分为“公案剧”、“爱情剧”和“历史剧”三类:(一)以《窦娥冤》、《鲁斋郎》和《蝴蝶梦》为代表的公案剧,多侧面地反映了元代最基本的社会矛盾。

(二)以《望江亭》、《救风尘》为代表的爱情剧,歌颂了青年男女对自由恋爱和幸福婚姻的追求,揭露了封建礼法制度的虚伪与残忍。

(三)以《单刀会》为代表的历史剧,虽然表现的是历史生活,刻画的是历史人物,但却跳动着时代的脉搏。

《窦娥冤》思想的核心揭露社会的不公正一是女主人公窦娥的弱小、善良、贤惠、孝顺、勤劳、贞节、毫无过失等等,作者这样写,一是强调她的无辜;二是要增加悲剧的力量。

二是各种社会因素,造成窦娥一重又一重的不幸,最后把他送上了断头台!这一结果彻底动摇了普通老百姓所信奉的善恶各有所报的法则,是受压迫者对黑暗世界究竟有无“王法”与“公道”的根本怀疑与否定。

《窦娥冤》第三折:全剧的高潮成功地塑造了窦娥这一下层劳动妇女的典型形象。

写出窦娥作为封建社会陶冶出来的被压迫妇女,随着对黑暗现实的逐渐认识,性格由逆来顺受发展到反抗斗争。

成功地创造了使人生悲的审美情境。

能够自觉地通过美的被毁灭,达到强烈的悲剧效果,给人以特殊的审美感受。

成功地表现了光照人间的理想。

不仅写出感人肺腑的悲,也写出光彩照人的理想,它象划破夜空的闪电般耀眼夺目。

元曲四大爱情剧:关汉卿的《拜月亭》、王实甫的《西厢记》、白朴的《墙头马上》、郑光祖的《倩女离魂》第三章王实甫和《西厢记》一、王实甫的生平与创作关于王实甫的评论资料:1、明•贾仲明《凌波仙》吊词:风月营密匝匝列旌旗,莺花寨明飚飚排剑戟。

翠红乡雄纠纠施谋智。

作词章风韵美,士林中等辈伏低。

新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。

2、明•朱权《太和正音谱》:王实甫之词,如花间美人。

铺叙委婉,深得骚人之趣。

极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。

3、金圣叹《第六才子书》批语:有人来说《西厢记》是淫书,此人日后定堕拔舌地狱。

何也?《西厢记》不同小可,乃天地妙文。

4、王季思、黄秉泽《中国历代著名文学家评传•王实甫》:王实甫以他的杰出杂剧《西厢记》耀中国古代剧坛。

在元代堪与关汉卿比肩;在整个中国古代文学史上,可同屈原、司马迁、李白、杜甫、罗贯中、施耐庵、汤显祖、曹雪芹等并列。

二、“西厢”故事的演变演变(1)唐·元稹《莺莺传》:莺莺被弃后对张生说:“始乱之,终弃之,固其宜矣,愚不敢恨。

必也君乱之,君终之,君之惠也。

”张生说:“大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖于人。

使崔氏子遇合富贵,成宠娇,不为云为雨,则为蛟为螭,吾不知其所变化矣。

昔殷之辛,周之幽,据百万之国,其势甚厚;然而一女子败之,溃其众,屠其身,至今为天下谬笑。

予之德不足以胜妖孽,是用忍情。

”演变(2)北宋赵德麟的《商调·蝶恋花》,秦观的《淮海词》,毛滂的《东堂词》都曾歌咏崔、张恋爱故事。

南宋罗烨《醉翁谈录》记载,当时的“说话”已有《莺莺传》名目;周密《武林旧事》所载“官本杂剧段数”中又有“莺莺六幺”。

演变(3)金代董解元把它改编成大型说唱文学样式《西厢记诸宫调》,世称《董西厢》。

约五万言,用了一百九十多个套数,实际上是规模宏伟的长篇叙事诗或诗体小说。

它虽然取材于《莺莺传》,但在主题思想、情节安排、人物性格等方面都作了脱胎换骨的“改造”,是一部具有独创性的新作。

【诸宫调】诸宫调是以一人且说且唱,以唱为主的表演形式。

因唱的部分用多种宫调的曲子联套演唱,故名。

演变(4)元代王实甫在《董西厢》的基础上又将其改编成杂剧《西厢记》。

《西厢记》对传统杂剧的突破:突破四折的通例,扩展为五本二十一折;几个角色都可以唱;使用多种宫调,用韵广泛多变。

三、《西厢记》的戏剧冲突一是以老妇人为代表的封建家长和以张生、莺莺、红娘为代表的叛逆者的矛盾;二是张生、莺莺、红娘三人之间的性格冲突。

一主一辅两条线索,相互制约,起伏交错,推动剧情的发展。

《西厢记》戏剧冲突的四个高潮佛店巧遇→老妇人不许→孙飞虎事件→张生计退贼兵→老夫人赖婚矛盾转移为张生、莺莺、红娘三人之间的性格冲突拷红四两拨千斤郑恒的“赖婚”,实则是老妇人的又一次“赖婚”四、《西厢记》的思想意义和人物形象反封建战斗性:(一)反对封建礼教和伦理道德,要求自由幸福的爱情生活。

(二)反对封建的门第观念,坚持理想的爱情标准。

董解元强调“自古至今,自是佳人合配才子。

”而王实甫则鲜明地提出:“永志无别人物形象:老夫人——典型的封建家长制代表,封建礼教的维护者。

赖婚,拷红,逼试。

莺莺——背叛封建礼教和封建婚姻制度的贵族少女。

聪明美丽,温柔多情,外表矜持,内心炽热。

佛殿邂逅,隔墙和诗,道场传情,月夜听琴,传简约会,自荐枕席。

闹简,赖简。

张生——善良、聪慧、痴情的书生,封建礼教叛逆者。

执着诚挚,“傻角”、“疯魔汉”、“志诚种”;软弱,“银样蜡枪头”。

红娘——封建礼教的拆除者,崔、张爱情的撮合者。

她是剧中最动人的形象。

聪明机智,勇敢泼辣,富有正义感。