岩溶地质灾害全解

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:19

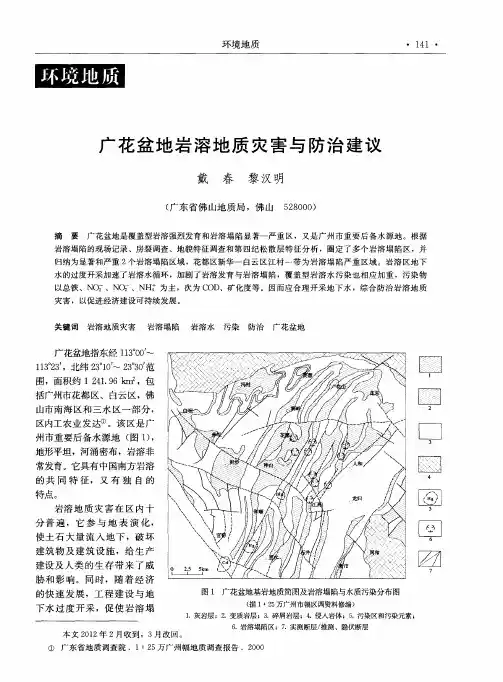

岩溶地面塌陷地质灾害调查及成因分析摘要:我国碳酸盐岩地层分布地区约国土面积约1/3,且其具有显著地可溶性,在降雨及地下水活动强烈地区,易出现地面塌陷地质灾害,给城镇及道路等基础设施建设带来诸多不利影响,给人民的生命、财产安全造成严重威胁。

本文以某一典型地区岩溶地面塌陷地质灾害发生后,通过钻探、辅以物探方法来查明岩溶分布特征、发育规律等,为该区地质灾害治理提供可靠依据,并为类似地区的岩溶地面塌陷调查及成因分析提供可借鉴的经验。

关键词:岩溶地面塌陷;地质灾害;地质雷达1前言南京汤山景区是江苏省内岩溶强烈发育地区,区内汤山北麓某税务学校多次发生岩溶地面塌陷灾害,学校连廊也多次出现塌方,虽经过修缮,但多次塌陷形成陷坑已经连为一体,塌陷范围仍在扩大。

2勘查区概述2.1气象水文工作区气候温暖湿润,属北亚热带季风气候。

区内雨量充沛,年平均降雨117天,降雨量1106.5mm,6~9月降水量占全年的一半。

汤山附近地表水系不甚发育,工作区内无大河流,仅有汤水河一条排水河,及小型灌溉渠与地面积水池塘,雨季积水成塘,沟渠成河,干旱时池塘缺水,河渠断流。

2.2地形地貌调查区域内按成因类型及形态,可分为低山丘陵地貌单元(Ⅰ区)和侵蚀波状平原区(Ⅱ区)。

其中Ⅰ区山体主要由奥陶系灰岩组成,局部地区可见侵入的石英闪长斑岩;Ⅱ区包含岗地地貌和岗间坳地地貌。

2.3地层及构造工作区及附近出露的前第四纪地层有寒武系中上统(∈2-3)观音台群、奥陶系(O)、志留系(S)、白垩系上统(K2)浦口组、赤山组。

其中观音台群和奥陶系中下统均以白云岩和白云质灰岩为主,在区内大面积分布。

区内汤山山体及羊山南坡为前第四纪地层出露,山前波状岗地平原及冲沟地带皆为第四纪松散堆积覆盖,溶洞中尚有洞穴堆积。

汤山位于宁镇弧形褶皱中部偏西地段,不同期次、性质各异、方向不同的褶皱、断裂十分发育。

3地质灾害发育特征3.1塌陷区的平面位置区内共发现6处地质灾害点,其中塌陷坑3处,地面变形3处,分别位于汤水河河床部位和汤水河两侧,属剥蚀低山丘陵地貌。

岩溶地面塌陷地质灾害成因及防治措施研究本文结合紫金县某村庄发生地面沉降及地面塌陷的实际情况,探析岩溶地面塌陷的原因,并在深入分析原因的基础上提出了相关的防治措施。

标签:岩溶地面塌陷防治措施1工程概况2013年5月7日,某村庄发生地面沉降局部地面塌陷,对房屋墙体产生不同程度的破坏,居民房屋地面、墙面产生不同程度的裂缝,地面产生不同程度下陷。

2010年5月,在地面沉降点附近,发生两处地面塌陷,塌陷坑长约5m,宽约5m,深约5m。

2012年4月,又发生两处地面塌陷,一处塌陷坑长4.5m,宽3.6m,深5.1m,另一处塌陷坑长4m,宽3.6m,深4m。

2012 年10 月,发生地面塌陷,塌陷坑长16m,宽10m,深30m。

2地面塌陷发生的环境地面塌陷区属第四系覆盖型石灰岩地带,地势较开阔、平坦。

地面塌陷及沉降发生地段,为养殖螺旋藻及养鳗厂附近。

地面塌陷区域及周边出露地层为:(1)第四系联圩组(Qhl):岩性为粉质黏土、砂砾石层。

厚度变化较大,粉质黏土厚度2.4~3.0m,砂砾石层厚度在6.0~30.0m 之间。

(2)石炭系上统壶天群(C2h):属石炭系上统壶天群,岩性主要为灰岩、细晶灰岩,底部为白云岩、白云质灰岩。

灰岩溶洞与溶蚀裂隙发育,利于地下水渗入,储存与运移。

上覆第四系松散层。

3地面塌陷区域地下水开采现状地下水开采主要有居民生活饮用水、养鳗场、螺旋藻养殖基地用水等。

(1)居民生活饮用水:塌陷区附近居民约有5770 人,按每人用水量0.15m3/d3,则居民生活饮用水用水量为866m3/d。

(2)养鳗场用水:采用四口机井开采地下水,从2010年8 月至今2014年6月,开采量为1336 m3 /d,之前开采量为现在的三倍,计4008m3/d。

(3)螺旋藻养殖基地:有五口机井开采岩溶地下水,地下水开采量平时为943m3 /d,每月最大开采量1716m3/d。

地下水开采总量为866+4008+943=6760m3/d。

浅析岩溶地质危害及其勘察方法

岩溶地质危害是指由于地下岩溶溶蚀作用导致的地质灾害。

岩溶地质危害主要包括地面塌陷、地下水位下降、地下水源污染、地表水倒灌、地下水外溢、岩洞崩塌、地面沉降、地裂缝等。

岩溶地质危害勘察的目的是为了了解地下岩溶构造、地下水体、地下溶蚀地貌等情况,为相关工程的规划、设计、施工提供科学依据。

岩溶地质危害勘察的方法主要包括现场调查、野外取样、室内分析等。

首先,现场调查是岩溶地质危害勘察的基础。

调查人员应仔细观察地表地貌特征,包括地表沉降、裂缝、岩溶坍塌等现象,以判断是否存在岩溶地质危害。

此外,还需查看地下水位、地下水流方向等信息,以评估地下水位下降、地下水倒灌等危害情况。

其次,野外取样是了解地下岩溶构造、地下水体特征的重要手段。

勘察人员应按照现场调查的结果,在危险区域选择合适的取样点,采集地下水样品、岩层样品和土层样品,并标明采样点的位置、深度等信息。

野外取样后,可利用现场快速分析仪器进行初步分析,以获取有关地下水体成分、地下岩层类型的初步信息。

最后,室内分析是对野外取样进行进一步分析的重要环节。

将野外取样带回实验室后,勘察人员可利用化学分析、地质分析等方法,对地下水体的成分、含量进行详细研究。

同时,应对取样点的岩层进行剖析,了解岩层的构造、强度等性质,以评估岩溶地质危害的程度。

总之,岩溶地质危害勘察的目的是多方面的,不仅要了解地下岩溶构造、地下水体特征,还要评估危害的严重程度。

通过现场调查、野外取样

和室内分析等方法,可全面系统地了解岩溶地质危害的情况,为工程建设提供科学依据,确保工程的安全稳定。

自然灾害知识:岩溶地质灾害——如何防范岩溶地质灾害是指由于地质环境岩溶作用引起的地质灾害,主要包括地陷、地裂、岩崩、崩塌等多种形式。

岩溶地质灾害是我国南方石灰岩地区一种较为常见的自然灾害,威胁到数百万人的安全,也对经济社会造成了巨大的损失。

如何防范岩溶地质灾害是我们必须面对的一项重要任务。

一、岩溶地质灾害的成因岩溶地质灾害的成因主要是由于石灰岩在地下长期溶蚀、溶解形成孔洞、裂隙等空洞后引起的,空洞被填充土壤、岩石等物质覆盖,形成一个人工地层,当水流进入孔洞并流水冲刷、沖蝕,地层发生破裂瓦解,造成地质灾害。

石灰岩地区的再加上人类活动的影响,如下排水、采石、开发建设等再加剧了岩溶地质灾害的发生。

二、岩溶地质灾害的特点岩溶地区的岩层在地下形成了大量的空洞、裂缝等天然通道,使得破坏作用有时不易察觉,当局部岩层因天气变化或人类开发活动变得不稳定时,那里出现塌方、岩石崩落、地面陷落的风险就会迅速增加,从而造成大量财物损失和人员伤亡。

三、防范措施1、规划与合理开发为了防范岩溶地质灾害,需要尽可能的避免在岩溶区进行大规模的矿物开采或建设,*重要的是在开发前进行岩溶环境调查,制定相应的规划,提前了解地层结构以及是否存在岩洞等问题,然后再根据实际情况制定合理的开发方案。

2、地质监测和预警地质监测是我们对于岩溶地区进行防范的重要手段之一,可以通过开展监测工作,及时发现和评估存在的安全隐患,提出相应的防范措施。

而预警系统的建立也至关重要,可采取现代化的技术手段,如利用地电、地磁、地震等手段,尽早发现和提前预警危险。

3、治理措施治理措施主要包括灾后救援、现场调查与评估、挖掘封堵、填砂加固、爆破拆除等,即利用现有的技术手段和方法进行治理和修复,在岩洞出掉石头的地方坑内放填土或摆放固定的金属网,以增强其稳定性和承重能力。

此外,不少岩洞利用塑料网袋等材料积攒土质填筑成墙,也是勉励的办法。

结语岩溶地质灾害是我国南方石灰岩地区一种较为常见的自然灾害,其破坏力一般较大,没有及时有效的治理措施,很容易造成人员伤亡和财产损失。

岩溶塌陷形成机理及处理岩溶塌陷是由岩溶溶蚀作用引起的地质灾害,它会造成人类和物质财产的严重损失。

本文将重点探讨岩溶塌陷的形成机理和处理方法。

一、岩溶塌陷的形成机理岩溶塌陷是由于溶洞、地下水通道等所在的岩石层发生了物理或化学改变而造成的。

以下是岩溶塌陷形成的几种机理:1. 地下水侵蚀地下水是岩溶塌陷的主要原因之一。

水的侵蚀能力很强,当水流穿过含有溶解性岩石时,会溶解掉岩石中的矿物质,并形成溶洞、孔道等。

如果长期存在较大水量进入,岩溶体就会被大量侵蚀,甚至导致滑坡和山体塌方。

2. 矿物晶体收缩岩石中的矿物晶体数量较大,因此矿物晶体收缩对整个岩体的影响十分明显。

当岩体中的水分蒸发时,矿物晶体就会因为缺少水分而缩小,岩体体积就会减小,造成塌陷。

3. 自然气体作用天然气体的存在对地下岩石结构有直接影响。

如果岩石中存在天然气、甲烷等气体,它们将挤压岩体造成压力,岩体就会受到压缩、移动,最终导致塌陷。

二、岩溶塌陷的处理方法1. 巩固修改这是岩溶塌陷最常用的处理方法,通过在塌陷带内进行加固、填充工程,使得塌陷区的土壤体更加坚实,以改善地基的通透性,提高地基的承载能力。

2. 拦截排水京冀互联网医院备案号:(京)- 备案号:京卫网审【2020】第0291号因为地下水是造成岩溶塌陷的元凶之一,拦截排水也是一种重要的处理方法。

可以在塌陷区域内铺设防渗层,避免水进入下面的溶洞,也可以进行抽水排泄,降低地下水位的压力。

3. 处置生活垃圾大量城市生活垃圾对土壤进行了污染,还导致土壤松散膨胀,为岩溶塌陷的发生提供了条件。

因此,合理处理垃圾和污水,降低垃圾的处理量也是岩溶塌陷处理的一项重要工作。

4.园林绿化园林绿化可以增加土壤厚度,加强土壤对于岩石的支撑,也是岩溶塌陷处理常用的方法之一。

不过要注意,制定园林绿化计划时,必须充分考虑土、植被、水和了解当地的地形地貌特点。

总之,岩溶塌陷已经成为了全球性的难题。

为了有效预防和控制危险和灾害,我们应该深入研究其形成机理和处理方法,并通过合理有效的方法来保护我们珍贵的地球。

《中国北方岩溶塌陷》地面沉降岩溶中国一、北方岩溶塌陷现象概述中国北方地区,尤其是华北、东北等地,近年来频繁出现岩溶塌陷现象。

这些塌陷事件不仅给当地居民的生活带来困扰,还对农业生产、基础设施建设造成严重影响。

岩溶塌陷,作为一种地面沉降现象,其主要原因是地下水资源的过度开发和地质结构的特殊性。

二、岩溶塌陷的形成原因1. 地下水过度开采北方地区地下水资源丰富,长期以来,地下水成为当地居民生活和农业生产的主要水源。

然而,随着人口增长和经济发展,地下水开采量逐年上升,导致地下水位持续下降。

当地下水水位低于岩溶洞穴顶部时,洞穴上方岩土体失去支撑,从而引发岩溶塌陷。

2. 地质结构特殊性北方地区地质结构复杂,岩溶地貌广泛分布。

岩溶洞穴、地下暗河等地质现象为岩溶塌陷提供了条件。

当地下水水位下降,岩溶洞穴内的空气压力减小,导致洞穴上方岩土体发生塌陷。

三、岩溶塌陷的危害1. 破坏基础设施岩溶塌陷会导致地表建筑物、道路、桥梁等基础设施受损,严重时甚至引发交通事故。

塌陷还会影响地下管线、光缆等设施的正常运行。

2. 影响农业生产岩溶塌陷会导致农田裂陷、灌溉设施损坏,进而影响农作物产量和农民收益。

3. 恶化生态环境岩溶塌陷会破坏地表植被,加剧水土流失,导致生态环境恶化。

四、防治措施及建议1. 加强地下水资源管理政府应加大对地下水资源的管理力度,合理规划地下水开采,确保地下水资源的可持续利用。

2. 实施地质勘察在岩溶发育地区,开展地质勘察工作,查明岩溶洞穴、地下暗河等地质现象,为防治岩溶塌陷提供科学依据。

3. 加强监测预警建立健全岩溶塌陷监测预警体系,及时发现潜在塌陷隐患,为防治工作提供信息支持。

4. 采取工程措施针对已发生的岩溶塌陷,采取回填、加固等工程措施,减轻塌陷带来的危害。

5. 提高公众意识加强岩溶塌陷防治知识的宣传普及,提高公众对岩溶塌陷的认识,增强防范意识。

五、案例分析:某北方城市的岩溶塌陷事件2019年,某北方城市发生了一起严重的岩溶塌陷事件,造成数栋居民楼倾斜、道路中断,直接经济损失达数千万元。

2016年第3期西南公路岩溶塌陷地质灾害危害及原因分析蒋家龙1刘长平1吴长贵2(1•安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司安徽合肥230088;2.安徽省地质矿产勘查局321地质队安徽铜陵244000)【摘要】安徽省沿江一带石灰岩分布广泛,岩溶发育,由于岩溶溶洞和土洞具有隐伏性强、空间分布 规律性差、难以预测等特点,一定条件下岩溶区常发生地面塌陷地质灾害,给人民群众生命财产带来巨大损 失。

因此,查清岩溶发育特点及其发展变化,对颁防地质灾害发生,指导灾害防治工作,具有重大意义。

本 文结合铜陵市狮子山区朝山村岩溶塌陷地质灾害,阐述采用综合工程地质勘察方法,分析和评价岩溶塌陷。

【关键词】岩溶区;岩溶塌陷;地裂缝;综合勘察;分析评价【中图分类号】P642.26 【文献标识码】A〇引言安徽省沿江及皖南一带广泛分布石炭系、二叠 系、三叠系碳酸盐岩地层,在构造断裂的影响下,受地下水的溶蚀,隐伏岩溶和土洞特别发育,在一 定条件下,常发生岩溶塌陷地质灾害。

铜陵市獅子 山区西湖镇朝山村自2011年12月10日以来开始发 生岩溶塌陷,至2011年12月31日共产生塌陷40处 之多,包括塌陷坑、地裂缝、地面沉降等,影响面 积约24x l〇4m2,危及466户,人口 1229人,属重大 岩溶不良地质灾害,严重威胁人民群众生命财产和 工程安全。

查明岩溶发育特点,分析和评价其发展 趋势及危险性,斯非常重要意义。

1场地水文地质工程地质条件1.1地形地貌区域地貌属沿江丘陵平原区,位于朱村向斜盆 地西侧,微地貌有坳谷、岗地、低丘、冲积平原。

1.2地层岩性塌陷区地表为第四系覆盖。

下伏基岩地层为三 叠系下统南陵湖组、东马鞍山组、铜头尖组。

塌陷区地表为第四系全新统、中更新统粉质粘土冲积层覆 盖,总厚度约4.3〜14.4m0全新统冲积层(Q,)分布 于塌陷区坳谷及东部平原地带,中更新统冲积层 (O f)分布^之下,垄岗地带出露職。

三叠系下统南陵湖组(T#)位于塌陷区西部,主要为南陵湖组上段,岩性为薄一中厚层灰岩、瘤 状灰岩。

地震引发的地下岩溶塌陷现象地震是地球上一种常见的地质灾害,会引发各种不同的地质现象。

其中之一就是地下岩溶塌陷。

在地震发生后,地表震动的力量会对地下的岩石和土壤造成明显的影响,导致局部地下空间发生变化,进而引发地下岩溶塌陷现象的发生。

地下岩溶塌陷是指地震发生后,由于地壳的震动和应力的变化,导致地下溶洞或岩石中的裂隙扩大,空间发生塌陷的现象。

这种现象通常发生在富含溶洞和脆性岩层的地区,例如石灰岩地区。

地下岩溶塌陷不仅会对地表造成明显的破坏,还可能对地下设施和人类活动造成威胁。

在地震发生后,地下岩溶塌陷通常经历以下过程:1. 应力扰动:地震引发的地壳震动传导到地下,对地下岩石和土壤施加剪切力和挤压力。

2. 溶洞扩大:地震震动的力量作用下,地下溶洞中的岩石和土壤发生破碎和位移,溶洞空间逐渐扩大。

3. 塌陷形成:随着地下溶洞的扩大,溶洞中的岩石和土壤开始坠落和塌陷,形成地下空洞。

4. 地表下陷:地下空洞的形成导致地表下陷,可能引发地表破裂、沉降或形成凹陷区。

地下岩溶塌陷具有广泛的影响范围和危害性,下面将列举几个常见的影响:1. 土地破坏:地下岩溶塌陷会导致地表下陷或形成凹陷地带,对土地造成破坏和损失。

这可能对农田、建筑物和基础设施造成影响,甚至导致房屋倒塌或交通中断。

2. 水资源问题:地下岩溶塌陷还可能对水资源造成影响。

塌陷区域的地下水系统可能发生变化,导致地下水位下降、水质污染或水井干涸等问题。

3. 地下设施破坏:地震引发的地下岩溶塌陷还会对地下设施造成损坏。

例如,地铁隧道、管道和地下电缆等可能被地下空洞侵蚀和塌陷。

为了减少地震引发的地下岩溶塌陷对社会和环境造成的影响,我们需要采取以下措施:1. 加强预警系统:建立有效的地震预警系统,提前警示地震的发生,以便采取行动减少破坏。

2. 强化建筑设计:在地震高发区域,建筑应采取防护措施,如增加建筑物的抗震能力,预留紧急避难通道等。

3. 慎选建设地点:在建设地下设施时,应综合考虑地下岩溶塌陷的潜在风险,选择相对稳定的区域进行建设。

岩溶塌陷地质灾害及原因分析摘要:岩溶塌陷地质灾害是我国严重的地质环境问题之一,其对于工程建设和地质资源开发都带来严重危害,因此,做好岩溶塌陷地质灾害的相关原因分析和防治工作显得十分必要。

基于此,本文结合相关实例,针对岩溶塌陷造成地质灾害的原因进行深入分析,并根据原因提出有效的岩溶塌陷地质灾害的治理方案,防止其诱发的灾害规模持续扩大,为日后的类似工程提供参考。

关键词:岩溶塌陷;地质灾害;原因分析据相关调查资料显示,我国高危塌陷区面积大约为53万平方公里,广泛分布在国内各个地区。

岩溶塌陷对于工程建设和地质资源开发都会产生严重影响,因此,做好岩溶塌陷地质灾害的防治显得十分必要,制定防治措施前首先要了解岩溶塌陷地质灾害的成因,以此来提升防治水平,构建合理的系统性方案,并对其进行改良和优化[1]。

1.岩溶塌陷特征及规律1.岩溶塌陷类型及特征1.自然塌陷自然塌陷是最常见的塌陷类型,即自然情况下产生的岩溶塌陷。

1.暴雨引发塌陷:暴雨会使土壤渗透能力提升,土体迅速充水,引发地下水位迅速上升,出现正压冲爆现象,造成岩溶塌陷。

2.洪水引发塌陷:洪水会使岩溶地下水位和冲积层中潜水位发生波动,由于两个水位的渗透性不同,会在波动中产生附加水头,加快渗透潜蚀,产生正负压力,造成岩溶塌陷。

3.重力引发塌陷:在一些岩溶山区,岩溶在发育过程中,随着地下管道不断扩展,顶板盖层在重力作用下发生陷落,造成岩溶塌陷。

4.地震引发塌陷:发生地震时,覆盖层薄弱的区域会受地震影响,地震波包含的力量会破坏塌陷盖层的岩土体,造成岩溶塌陷。

1.人为塌陷人类活动诱发的塌陷是当下岩溶塌陷主要类型,人类日常的生产生活破坏了岩溶覆盖层和岩溶洞穴的稳定结构。

1.坑道排水或突水:即隧道、矿坑、人防等地下工程突水或排水时造成的塌陷,主要是矿坑排水和突水塌陷,从而引发基岩塌陷,基岩塌陷的规模通常较大,分布受断裂构造控制,多发于构造交汇破碎带区域[2]。

2.抽汲岩溶地下水:水井抽水引发土层塌陷。