安徽花鼓灯

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:5

2024Vol 56No 1林㊀业㊀科㊀技㊀情㊀报收稿日期:2023-06-19基金项目:2022年安徽省教育厅科研重点项目: 弘扬传统文化ꎬ探寻非遗魅力 颍上花鼓灯的音乐文化价值研究(2022AH052562)ꎮ作者简介:张畅(1987-)ꎬ女ꎬ汉族ꎬ安徽阜阳人ꎬ讲师ꎬ硕士ꎬ研究方为音乐表演ꎮ非遗传承之安徽花鼓灯音乐文化价值的探索张㊀畅(阜阳职业技术学院ꎬ安徽阜阳236000)[摘㊀要]㊀花鼓灯艺术是安徽民间文化的重要代表ꎬ也是中华传统文化的珍贵遗产ꎬ具有极高的文化价值和艺术价值ꎮ而花鼓灯音乐是花鼓灯艺术表演的重要组成部分ꎬ其颇具魅力的演奏风格和独具特色的表演形式赢得了广泛赞誉ꎮ该文以安徽颍上花鼓灯为例ꎬ分析其音乐特征和文化价值ꎬ探讨花鼓灯音乐未来发展愿景与实现路径ꎬ旨在促进安徽花鼓灯艺术发展ꎬ使其成为中华文化中一道靓丽风景ꎮ[关键词]㊀安徽ꎻ花鼓灯音乐ꎻ文化价值ꎻ非遗传承中图分类号:J618㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1009-3303(2024)01-0209-04ExplorationoftheCulturalValueofAnhuiFlowerDrumLanternMusicintheInheritanceofIntangibleCulturalHeritageZhangChang(FuyanginstituteofTechnologyꎬFuyang236000ꎬAnhuiꎬChina)Abstract:TheartofflowerdrumlanternsisanimportantrepresentativeofAnhuifolkcultureandapreciousheritageoftraditionalChi ̄nesecultureꎬwithhighculturalandartisticvalue.Andflowerdrumlanternmusicisanimportantcomponentofflowerdrumlanternartperformanceꎬanditscharmingperformancestyleanduniqueperformanceformhavewonwidespreadpraise.ThisarticletakesAnhuiYingshangFlowerDrumLanternasanexampletoanalyzeitsmusicalcharacteristicsandculturalvalueꎬexplorethefuturedevelopmentvisionandimplementationpathofFlowerDrumLanternmusicꎬaimingtopromotethedevelopmentofAnhuiFlowerDrumLanternartandmakeitabeautifulsceneryinChineseculture.Keywords:Anhuiꎻflowerdrumlanternmusicꎻculturalvaluesꎻinheritanceofintangibleculturalheritage0㊀引言2014年ꎬ安徽花鼓灯艺术被列入第三批国家级非物质文化遗产名录ꎮ作为非物质文化遗产ꎬ安徽花鼓灯艺术得到了国家的保护和传承ꎬ同时也为世人了解和欣赏这一优秀民间艺术提供了更好机会ꎮ安徽花鼓音乐以其独特的音乐风格和较高的艺术价值赢得了广泛赞誉ꎮ在众多传统民间音乐中ꎬ颍上花鼓灯音乐独树一帜ꎬ其音乐元素和表演形式都是在历史长河中积淀而成ꎬ传承了中国民间音乐的多种表现形式和风格ꎬ是宝贵的民间文化遗产ꎮ但是ꎬ由于受新兴文化和外来文化等众多因素影响ꎬ许多人对于花鼓灯的兴趣和了解程度相对较低ꎬ导致颍上花鼓灯音乐这一文化遗产的传承面临很大挑战ꎮ因此ꎬ加强对花鼓灯音乐文化价值的探索意义重大ꎮ1㊀安徽花鼓灯艺术及其音乐1.1㊀花鼓灯艺术花鼓灯是安徽民间传统艺术的代表之一ꎬ起源于明代ꎬ流传至今已有400多年的历史ꎬ它是一种集民俗㊁戏剧㊁舞蹈㊁音乐和手工艺术为一体的综合性表演艺术形式ꎬ代表了安徽地方文化的精华[1]ꎮ花鼓灯的主要演员分为花鼓和灯彩两部分ꎬ花鼓是舞蹈演员ꎬ扮演各种角色ꎬ而灯彩则是负责灯彩表演的人ꎮ花鼓灯舞蹈动作矫健有力ꎬ表情丰富多彩ꎬ灯彩则运用各种灯光ꎬ惟妙惟肖地表现出各种文化形象和历史故事ꎮ安徽花鼓灯艺术不仅具有丰富的文化内涵ꎬ而且也具有舞台效果好㊁观赏性强的特点ꎬ受到了广大观众的喜爱和推崇ꎮ因此ꎬ安徽花鼓灯艺术被列入国家非物质文化遗产名录ꎬ成为了中华民族文化宝库中的一种珍品ꎮ1.2㊀花鼓灯音乐花鼓灯音乐是花鼓灯艺术的重要组成部分ꎬ是花鼓灯表演的伴奏音乐ꎮ花鼓灯的音乐包括器乐和人声ꎬ通常由锣㊁鼓㊁板㊁钹和竹笛等乐器组成ꎮ音乐旋律优美㊁悠扬ꎬ节奏明快㊁跳跃ꎬ能够很好地配合舞蹈和灯彩的表演ꎬ营造出热闹欢快的氛围ꎬ增加观众的欣赏体验ꎮ花鼓灯音乐有很强的地方特色ꎬ一般来说ꎬ每902林㊀业㊀科㊀技㊀情㊀报2024Vol 56No 1个地方的花鼓灯音乐都有其独特的风格和特点ꎮ颍上花鼓鼓声清脆㊁节奏明快㊁变化多端和情感丰富ꎬ而且还有很强的表现力和欢快的节奏ꎻ怀远花鼓音乐特点是旋律优美动听ꎬ节奏鲜明ꎬ音乐性强ꎬ具有较高的艺术价值ꎻ安徽其他地方的花鼓音乐也有其各自特点ꎬ比如ꎬ六安花鼓节奏舒缓稳定㊁合肥花鼓旋律优美而深情[2]ꎮ总之ꎬ花鼓灯音乐与舞蹈㊁灯彩相互配合ꎬ共同演绎出一个完整的艺术形式ꎬ成为了安徽地方文化的一大特色ꎮ2㊀安徽花鼓灯音乐文化价值分析2.1㊀颍上花鼓灯音乐的主要特征(1)以打击乐器为主ꎮ颍上花鼓灯的音乐主要是由鼓㊁锣和钹等打击乐器组成ꎬ这些乐器的音响效果和节奏感非常强ꎬ能够很好地配合舞台表演ꎬ增强演出的气氛和效果ꎮ(2)音乐旋律简单㊁明快ꎮ花鼓灯音乐旋律通常简单明快ꎬ旋律上的变化不是很多ꎬ但是节奏感很强ꎬ很容易为观众所接受和喜爱ꎮ(3)音乐和表演紧密配合ꎮ音乐旋律和节奏都是为表演服务ꎬ颍上花鼓灯的音乐和表演密不可分ꎬ能够很好地配合表演形式和内容ꎬ使得演出整体效果良好ꎮ(4)音乐气氛营造强烈ꎮ花鼓灯音乐是颍上地区民间音乐文化的代表之一ꎬ通常在一些重要的节日或庆典中演奏ꎬ比如ꎬ中秋节㊁春节㊁元宵节和婚礼等[3]ꎮ其音乐往往通过加强节奏或者使用不同的乐器组合来更好地表达出节目的气氛和意义ꎬ能很好地引导观众情绪ꎬ使整个演出更加生动㊁有趣ꎮ2.2㊀颍上花鼓灯音乐的文化价值2.2.1㊀传承民间音乐文化颍上花鼓灯音乐历史悠久ꎬ已经有几百年的历史ꎬ是颍上县民间文化的重要组成部分ꎮ花鼓灯表演者身着华丽的戏服ꎬ手持花鼓ꎬ配合着灯笼的照耀ꎬ演绎出一幅幅生动的故事情节ꎮ音乐方面ꎬ则以二胡㊁笛子和锣鼓等传统乐器为主ꎬ节奏优美ꎬ旋律悠扬[4]ꎮ颍上花鼓灯音乐不但具有深厚的历史文化底蕴ꎬ更是一种富有生命力的民间文化艺术形式ꎮ比如ꎬ«拜年»中表演者在灯笼和花鼓伴奏下祝福观众新年快乐ꎻ«龙凤呈祥»通过花鼓灯艺术形式展现出中国传统的龙凤文化ꎬ表达幸福安康ꎮ2.2.2㊀反映社会历史文化第一ꎬ颍上花鼓灯音乐旋律优美㊁流畅ꎬ具有浓郁的地方特色ꎬ展现了当地人独特的审美情趣和文化氛围ꎮ第二ꎬ花鼓灯音乐中的乐曲内容主题多样ꎬ既有神话传说㊁民间故事和历史朝代等古老的文化元素ꎬ也有当代社会生活的内容ꎮ第三ꎬ颍上花鼓灯音乐表现了当地人民的精神世界和价值观念ꎮ比如ꎬ其音乐中常出现 淳朴敦厚㊁勤劳勇敢㊁团结友爱㊁尊重自然 的主题ꎬ反映了当地人民传统美德和精神追求ꎮ因此ꎬ通过对颍上花鼓灯音乐的研究和欣赏ꎬ可以更加深入了解颍上地区的社会历史㊁文化背景和民间艺术传统ꎬ同时也能够感受对美好生活的追求ꎮ2.2.3㊀富有地方特色文化首先ꎬ颍上花鼓灯音乐的乐器和演出形式都具有地方特色ꎮ花鼓灯乐队的花鼓㊁板㊁锣㊁钹和笛子等主要乐器都是手工制作ꎬ体现了地方特色和传统工艺特点ꎮ同时ꎬ演出形式兼具唱㊁念㊁说㊁打㊁吹和拉等形式ꎬ表现出当地人民独特的艺术风格和审美情趣ꎮ其次ꎬ颍上花鼓灯音乐题材和内容反映了当地特色ꎮ花鼓灯曲目多达200余首ꎬ每首曲目都有自己独特的地方特色ꎬ展现出当地人民对祖先文化的传承和对生活的热爱[5]ꎮ最后ꎬ颍上花鼓灯音乐中蕴含着丰富的地方文化内涵ꎮ比如ꎬ其音乐中常出现的地方戏曲唱腔ꎬ再比如ꎬ宣传当地习俗的 三朝五鼓 和表现农村生活的 放羊调 ꎬ都反映了颍上县地区的生活方式和文化习俗ꎮ此外ꎬ颍上花鼓灯的音乐在不同时期会产生不同的歌曲创作ꎬ具有不同的文化内涵和艺术特点ꎬ详细情况(表1)ꎮ表1㊀不同历史时期颍上花鼓灯音乐歌曲主要代表作历史时期歌曲名称主题思想明朝«金蛇狂舞»㊁«翻山越岭»展现社会流行文化ꎬ体现宗教㊁武术元素清朝«八义图»㊁«草船借箭»注重表达情感ꎬ体现智慧㊁勇气与团结精神民国«孟姜女»㊁«哭牛村»侧重社会变革ꎬ体现忠贞不渝㊁家国情怀新中国«黄河船夫曲»㊁«夜深沉»现实主义与生活写照ꎬ体现劳动文化㊁崇拜自然2.2.4㊀展现艺术审美价值花鼓灯是我国传统的戏曲形式之一ꎬ其音乐在传统文化中扮演着重要角色ꎬ具有丰富的审美价值ꎮ花鼓灯音乐以节奏为主ꎬ旋律与节奏相融合ꎬ呈现出强烈的节奏感与动感ꎬ使人身临其境ꎮ花鼓灯音乐与唱腔紧密结合ꎬ音乐节奏和腔调的抑扬顿挫㊁高低起伏相适应ꎬ使观众更易于理解表演内容ꎬ同时又给人以美感享受[6]ꎮ花鼓灯音乐不仅包括0122024Vol 56No 1林㊀业㊀科㊀技㊀情㊀报中华传统文化的元素ꎬ还融合了少数民族音乐㊁外来文化音乐等多元元素ꎬ呈现出丰富多彩的文化特点ꎮ花鼓灯音乐深受人文情感的影响ꎬ通过音乐表现出人物的内心感受ꎬ给观众带来深刻的思考ꎮ由此可见ꎬ颍上花鼓灯不仅是一种传统艺术形式ꎬ更是一种文化的传承和演进ꎮ3㊀花鼓灯音乐的发展愿景与实现路径安徽颍上花鼓灯音乐是我国传统文化的重要组成部分ꎬ具有丰富的艺术内涵和文化价值ꎮ未来应致力于推动颍上花鼓灯音乐的创新与发展ꎬ让更多人了解㊁喜爱㊁传承和发扬这一宝贵非物质文化遗产ꎮ3.1㊀加强文化教育ꎬ提高文化自觉加强文化教育ꎬ培养青年人的文化自觉ꎬ使其更好地理解传统文化ꎬ尊重传统文化ꎬ加强对花鼓灯音乐的认同感和自豪感ꎮ通过开展文化活动㊁举办文化讲座和制作文化宣传片等形式ꎬ让更多人了解和认识颍上花鼓灯音乐的历史和内涵ꎬ提高文化自觉和文化认同感ꎮ同时要加大花鼓灯音乐的传承和推广ꎬ推出具有时代特色的花鼓灯音乐作品ꎬ吸引更多年轻人参与和关注ꎬ鼓励各种形式的演出和表演ꎬ激发大众对花鼓灯音乐的兴趣和热爱ꎬ增强文化自信心[7]ꎮ增加花鼓灯音乐的宣传力度ꎬ向社会推介花鼓灯音乐的历史㊁文化内涵及其在当代社会中的重要价值ꎮ3.2㊀继承创新ꎬ保护传统文化推动花鼓灯音乐发展ꎬ要注重保护传统文化的纯洁性和原汁原味性ꎬ让后人了解到传统花鼓灯音乐的原貌ꎮ同时ꎬ也要注重创新ꎬ让颍上花鼓灯音乐更加符合现代文化和审美需求ꎮ在保留传统花鼓灯音乐的同时ꎬ可将其与现代文化相结合ꎬ以吸引更多的年轻人和外国朋友了解和认识花鼓灯音乐ꎮ创新花鼓灯音乐的表现形式ꎬ在传统花鼓灯音乐中注入现代元素ꎬ让花鼓灯音乐更贴近现代社会ꎮ比如ꎬ可将花鼓灯音乐融入到舞台剧㊁电影和动画等艺术形式中ꎬ使其更具现代感[8]ꎮ另外ꎬ加强花鼓灯音乐的保护和管理ꎬ通过制定相应的保护措施和管理规定ꎬ提高社会对花鼓灯音乐保护的意识和重视程度ꎬ确保花鼓灯音乐得到保护ꎬ不受破坏和侵犯ꎮ3.3㊀注重人才培养ꎬ推进非遗传承首先ꎬ注重颍上花鼓灯音乐人才的培养ꎬ让更多专业人才和业余爱好者传承和发扬花鼓灯这一非遗传统文化ꎮ其次ꎬ构建花鼓灯音乐的培训机构和文化交流平台ꎬ吸引更多人才加入到花鼓灯音乐的传承和发展中来ꎮ最后ꎬ建立优秀的师承传承机制ꎬ让传统花鼓灯音乐得到更多的传承和发扬[9]ꎮ通过举办培训班㊁组织比赛等形式ꎬ为更多有志于传承和发展颍上花鼓灯音乐的人提供学习机会ꎬ进而促进非遗传承ꎮ3.4㊀推动产业发展ꎬ促进经济增长当下花鼓灯发展需要运用现代科技手段和市场营销手段ꎬ扩大颍上花鼓灯音乐的影响力ꎬ开拓文化旅游市场ꎬ使其形成旅游品牌效应ꎬ促进文化产业和旅游业的发展ꎬ为当地经济带来更多增长点[10]ꎮ同时ꎬ由于颍上花鼓灯的制作和表演ꎬ涉及到服装㊁音乐㊁灯光和舞蹈等多个行业ꎬ形成一个完整的产业链ꎮ因此ꎬ通过发展颍上花鼓灯音乐文化等系列产业ꎬ进一步推动花鼓灯产业发展ꎬ促进当地经济增长ꎮ4㊀结语安徽花鼓灯作为非物质文化遗产ꎬ不仅具有重要的文化遗产价值ꎬ更具有深远的文化传承和创新价值ꎮ颍上花鼓灯音乐作为我国传统民间表演艺术的重要组成部分ꎬ具有深厚的文化内涵和历史底蕴ꎬ对于丰富我国文化㊁传承民间文化和弘扬中华优秀传统文化等方面都有重要意义ꎮ未来ꎬ安徽颍上花鼓灯音乐的发展需要加强文化教育㊁保护传统文化㊁注重人才培养和推动产业发展等ꎮ通过各种措施的协同推进ꎬ使颍上花鼓灯音乐更好地为国家文化事业和地方文化经济做出贡献ꎮ参考文献[1]刘哲轩.新媒体技术下的 非遗 传统舞蹈的发展 以安徽花鼓灯为例[J].戏剧之家ꎬ2023(8):114-116. [2]孙超.安徽花鼓灯歌的音乐形态分析[J].当代音乐ꎬ2021(4):72-74.[3]马维纳.安徽花鼓灯民间音乐艺术形态研究 以钢琴曲«花鼓»为例[J].赤峰学院学报ꎬ2021ꎬ40(3):112-115. [4]欧槐顺.浅析安徽花鼓灯艺术中音乐的传承与发展[J].黄河之声ꎬ2021(14):118-119.[5]贺倩.浅析安徽花鼓灯的艺术特色[J].北方音乐ꎬ2022(10):26-27. [6]李玉煜. 非遗 语境下安徽花鼓灯人才现状分析研究[J].普洱学院学报ꎬ2020ꎬ36(6):75-77. [7]陈菁.安徽花鼓灯的艺术特征及其传承与保护途径[J].艺术百家ꎬ2021ꎬ27(6):201-203.[8]吴尚.非遗视角下安徽花鼓灯的保护与传承探讨[J].中国民族博览ꎬ2021(1):57-59.[9]王贝贝.浅谈安徽花鼓灯锣鼓的传承与发展及面临的几个问题[D].北京:中央音乐学院ꎬ2021.[10]张成香.颍上花鼓灯的调查与研究[D].兰州:兰州大学ꎬ2020.112。

浅析安徽花鼓灯的风格特点安徽花鼓灯是安徽省传统的民间艺术形式之一,其风格特点主要表现在以下几个方面:1. 舞蹈动作优美:安徽花鼓灯的舞蹈动作优美,舞姿翩翩,舞者身姿轻盈,舞蹈节奏明快,富有节奏感和韵律感。

2. 表演形式多样:安徽花鼓灯的表演形式多样,既有独唱、对唱、合唱,也有器乐演奏、武术表演等多种形式,富有变化和趣味性。

3. 色彩鲜艳:安徽花鼓灯的服装和道具色彩鲜艳,富有民族特色,能够吸引观众的眼球。

4. 寓意深刻:安徽花鼓灯的表演内容寓意深刻,常常反映出人们对于生活、自然、历史等方面的感悟和理解,具有一定的文化内涵。

总之,安徽花鼓灯以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,成为了安徽省的一张文化名片,也是中国传统文化的重要组成部分。

安徽花鼓灯,是安徽传统民间艺术中的代表之一,起源于清朝中期,历经数百年的发展和传承,已成为具有鲜明地方特色的艺术形式。

安徽花鼓灯的表演,在很大程度上反映出了安徽地方文化的特点和精神内涵。

安徽花鼓灯的艺术风格,以其舞蹈的节奏感和戏剧性的表演风格为特点。

舞者们身着华美的戏装,鼓点呼应,紧凑而有节奏的依次出场,形成了一种独特的韵律。

他们舞动的姿态灵动流畅,动感十足,舞蹈中注重手势的表现和面部表情的变化,以此来表达不同内心情感和角色的刻画。

另外,安徽花鼓灯的表演涉及到多种艺术形式,如音乐、舞蹈、戏剧和杂技等,通过融合这些不同的艺术形式,形成了自己独特的风格。

安徽花鼓灯的表演内容,主要以传统故事和历史传说为主题,如《七仙女下凡》、《红楼梦》等。

这些故事在传播中融合了安徽地方文化的特色和艺术风格,表现出了安徽人民的智慧和审美情趣。

在表演中,演员们通过歌唱、舞蹈、戏剧表演等多种表现手法,将历史传说变得生动有趣,很大程度上提高了观众的娱乐和文化体验。

除此之外,安徽花鼓灯的表演也有一定的社交功能。

在表演过程中,演员们通过表演和互动,让观众参与其中,加强了观众与演员之间的沟通和交流。

同时,安徽花鼓灯也给当地居民提供了一种交流和表达感情的方式,成为了安徽地方文化的重要组成部分。

安徽花鼓灯舞蹈——宋代“舞队”的遗承安徽花鼓灯舞蹈是我国传统民间舞蹈的一种,起源于宋代、盛行于明代,至今已有千余年的历史,在安徽省宣城地区尤为盛行。

花鼓灯舞蹈以其形象独特、节奏明快、表现力强的特点,以及舞者喜庆、生动、活泼的身姿,深受大众的喜爱和热捧。

花鼓灯舞蹈起源于宋代,最早是民间庆祝丰收、祈福的一种舞蹈形式。

宋代的“舞队”,是由一群专门跳舞的艺人为群众表演的,其目的是给百姓带来欢乐和幸福感。

这种舞蹈传承下来,至今已有数百年的历史。

在明代,花鼓灯舞蹈开始广泛传播,并在各地形成了不同的风格和变种。

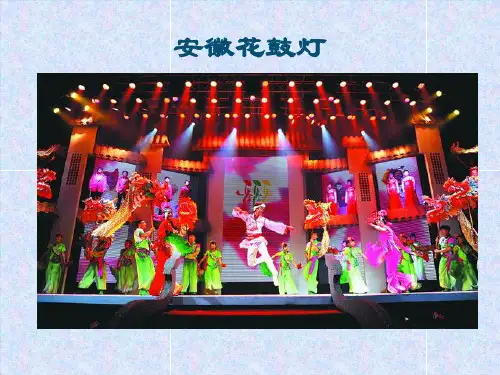

花鼓灯舞蹈的表演形式可以分为三个部分:舞蹈、演唱和器乐。

舞蹈部分是花鼓灯舞蹈的核心,舞蹈者手持红、绿、黄等颜色的花鼓,腰围银钟,脚踩牛皮鞋,踏着独特的节奏跳动。

他们优美的舞姿、灵活的身体语言,使观众们仿佛进入了一个欢愉的世界。

演唱部分是用唱腔来表达花鼓灯舞蹈的情感和故事,有时会有几个人合唱,给舞蹈增添了生动的色彩。

器乐部分则是通过各种乐器的演奏,深化了舞蹈的节奏感和表现力。

花鼓灯舞蹈的舞蹈动作多样且独特,主要有转身、跳跃、扭动、表情等。

舞者们的舞步灵动娴熟,舞姿轻盈曼妙,充分展示了他们的技巧和表现力。

舞蹈动作与唱腔、器乐相结合,使整个表演更富有艺术性和感染力。

舞者们在表演过程中,能够通过舞蹈动作来表现不同的情感,从而使观众们能够更好地理解和感受到舞蹈的内涵和魅力。

花鼓灯舞蹈在表现内容上主要包括了劳动、生活和民俗三个方面。

劳动主题的舞蹈表现了农民们丰收的欢乐和对美好明天的向往;生活主题的舞蹈则表现了人们的喜悦、休闲和社交活动;民俗主题则融入了一些传统的习俗和神话故事,给观众们带来了更多的想象空间和欣赏乐趣。

花鼓灯舞蹈在安徽地区有着广泛的传承和发展,并成为了当地文化的重要组成部分。

每年的农历正月十五,安徽各地都会举办花鼓灯舞蹈表演,吸引了大量的观众前来观看和参与。

安徽的花鼓灯舞蹈也在全国乃至世界范围内得到了认可和推广,成为了中国传统舞蹈文化的一张名片。

安徽花鼓灯舞蹈——宋代“舞队”的遗承

安徽省的花鼓灯舞蹈是一种传统的民间艺术形式,始于宋代。

花鼓灯舞蹈表演以太阳、月亮、花鼓等为主要文化符号,以唢呐为主导乐器,跳花鼓灯舞蹈时,舞者如同飞天龙,

饱含悠久历史和地域文化特色。

花鼓灯舞起源于南宋末年,当时民间有一群名叫“舞队”的艺人专门表演舞蹈和杂耍,被后人称为“花鼓灯之祖”。

在民间,花鼓灯被用于祈求庄稼丰收,祛病驱邪,并在农历

十五、元宵节时点灯表演,如今世界上很多地方都可以观赏到花鼓灯舞蹈表演。

花鼓灯舞蹈集舞蹈、杂技、音乐等多种表演形式于一体,具备既有典雅又富有独特性

的艺术特色,舞蹈中的花鼓是一种特殊的乐器,个头不大,但有着一种悦耳的声音,音

质精美。

舞者手持花鼓,穿着色彩鲜艳的戏装,身体半蹲、半站,舞步轻盈,性感妩媚,

舞姿优美动人,表演中无论是女子舞蹈还是男子舞蹈,都充满了强烈的表演力。

花鼓灯舞蹈是安徽最具代表性的民间艺术形式之一,曾多次参加国内外的大型文化活动,在国际上享有很高的声誉。

它不仅是安徽民间艺术的代表,也是中国民间艺术中的一

朵奇葩,具有浓郁的地方特色和过人的艺术实力。

作为宋代“舞队”的遗承,花鼓灯舞蹈虽然历经千年沧桑,但却仍然保持着强烈的生

命力和创新力,在现代社会中的表演艺术中,它以其独特的艺术魅力和高水准的表演艺术

水平,吸引了越来越多的观众。

在现代文化交流中,花鼓灯舞蹈更是扮演着极其重要的角色。

我国的民间舞——安徽花鼓灯花鼓灯流传于淮河两岸的怀远、凤台、颖上、凤阳、蚌埠、淮南等地。

以怀远、凤台为代表,形成不同风格的两大派。

关于花鼓灯的起源说法不一,一般都认为出现在明代。

每逢春节到元宵节,当地民间都要大闹花灯会,跳花鼓灯。

花鼓灯的男角统称“鼓架子”;女角统称“兰花”,俗称“包头”。

花鼓灯的音乐伴奏主要是打击乐,有“半台锣鼓半台戏”的说法。

常用乐器有背鼓(胯鼓)、大锣、大钹、小锣(又称脆锣或小狗锣)、小钹、小镗锣。

传统的锣鼓队由7—9人组成,其中背鼓、大锣、大钹、小锣为四大件。

此外,还有唢呐、笙等吹奏乐器。

花鼓灯的伴奏是在背鼓的指挥下(凤台一带大锣为领奏乐器),根据舞蹈动作的节奏和性质,配以各种合适的锣鼓点,在各种动作不断连续组合的同时,形成了相应的各种节奏的锣鼓点的连续组合。

音乐铿锵有力,热烈欢腾,启发和感染着舞者的情绪。

花鼓灯的表演由歌、舞、戏三部分组成。

载歌载舞是花鼓灯的特色之一,歌和舞之间既互相独立,又有一定的联系,常常是歌与舞交替进行,其中唱的部分叫花鼓歌(灯歌),其曲调多为山歌小调。

60年代初以来,一些用花鼓歌及安徽民歌改编的乐曲逐渐出现,丰富了花鼓灯音乐。

近年来,一些用黄梅戏唱腔音乐改编的乐曲用于“兰花”的伴奏亦有一定的效果。

鼓点及其用法花鼓灯在民间广场演出的开场前,为招徕观众,一般都要先演奏打击乐,如《蛤蟆跳井》、《小五番》、《小十番》等。

这些独立的锣鼓演奏称为“开场锣鼓”(又称“场面锣”)。

用于舞蹈伴奏的花鼓灯常用鼓点共20余个,演奏者必须熟练地掌握这些锣鼓点的打法,记住每个鼓点的口诀及韵律。

鼓点的定名原则大至如下:(1)借用舞蹈动作的名称。

如“摆扇子”、“碎步锣”、“登步锣”、“三点头”等。

(2)根据花鼓灯表演的程式定名。

如“鼓头”、“结束点”分别用在表演大场的锣鼓段的头、尾处。

(3)根据鼓点的用法定名。

如各种“喘气锣”是给演员提供一个喘气、静止的机会,给演员亮相用,所以叫“喘气锣”。

论安徽花鼓灯的风格与表演【摘要】安徽花鼓灯是中国传统民间艺术形式之一,具有悠久的历史背景和丰富的文化特色。

本文首先介绍了安徽花鼓灯的历史背景和传统文化特色,然后详细探讨了其表演形式与特点、服饰与道具、音乐与舞蹈、演出技巧以及发展与传承等方面。

通过对安徽花鼓灯在文化传统中的价值和对当地文化产业的影响进行总结和分析,揭示了安徽花鼓灯的独特风格与表演特点,展现了其在保护传统文化、促进地方经济发展和文化传承方面的重要作用。

安徽花鼓灯以其独特的魅力和精湛的表演技艺,为我们提供了一个重要的窗口,让我们更深入地了解中国丰富多彩的传统文化。

【关键词】安徽花鼓灯、历史背景、传统文化、表演形式、特点、服饰、道具、音乐、舞蹈、演出技巧、发展、传承、文化传统、价值、文化产业、影响、风格、表演特点。

1. 引言1.1 了解安徽花鼓灯的历史背景安徽花鼓灯是安徽省传统戏曲艺术中的一种,起源于明清时期。

据史料记载,安徽花鼓灯最早起源于明代,当时在民间有一种叫做“花鼓”的表演形式,后来逐渐演变为花鼓灯。

花鼓灯最初是一种宗教仪式,用来祈福祭祀,后来逐渐演变为一种民间娱乐活动。

在清代,花鼓灯已经成为安徽省的一种主要民间表演形式,经过多年的发展,逐渐形成了具有浓厚地方特色的艺术形式。

安徽花鼓灯在历史长河中承载了丰富的文化内涵,它不仅是一种艺术表演,更是一种文化传承和民间信仰的载体。

通过对安徽花鼓灯的历史背景的了解,我们可以更深入地理解这一传统艺术形式的渊源和发展历程,以及它在安徽省文化中的重要地位。

1.2 介绍安徽花鼓灯的传统文化特色安徽花鼓灯作为中国传统文化的重要组成部分,在历史长河中承载着丰富的民俗传统和文化内涵。

其传统文化特色主要体现在以下几个方面:安徽花鼓灯融合了丰富多彩的戏曲元素,如皮影戏、豫剧等,形成了独具特色的表演形式。

演出中常常伴随着唱念做打的表演形式,舞者们身着传统戏曲服饰,鼓手击鼓舞动,独特的节奏感和动感强烈的表演风格吸引着观众的眼球。

课程名称:舞蹈基础训练授课班级:XX级XX班授课时间:每周X课时教学目标:1. 让学生了解安徽花鼓灯的历史背景、艺术特点和文化内涵。

2. 通过学习安徽花鼓灯的基本动作和组合,提高学生的舞蹈技能和表现力。

3. 培养学生对民族民间舞蹈的兴趣,增强民族自豪感。

教学内容:一、安徽花鼓灯简介1. 花鼓灯的历史起源和发展过程。

2. 花鼓灯的地理分布和文化背景。

3. 花鼓灯的艺术特点,如动作、音乐、服饰等。

二、安徽花鼓灯基本动作1. 簸箕步、筛子步、拔泥步、登山步、车水步、扒泥步等基本步法。

2. 凤凰三点头、大兰花、扇花等基本动作。

3. 站立姿态、眼神、面部表情等方面的训练。

三、安徽花鼓灯组合1. 学习并掌握“小花场”中的“大兰花”、“小兰花”和“架子”三种类型人物的基本动作。

2. 通过组合练习,提高学生的舞蹈表现力和协调性。

教学步骤:一、导入1. 介绍安徽花鼓灯的历史背景和文化内涵,激发学生的学习兴趣。

2. 通过播放花鼓灯舞蹈视频,让学生初步感受花鼓灯的艺术魅力。

二、基本动作教学1. 教师示范基本动作,讲解动作要领。

2. 学生跟随教师进行动作练习,教师个别指导。

3. 学生分组练习,互相观摩、交流。

三、组合练习1. 教师讲解组合动作,示范表演。

2. 学生跟随教师学习组合动作,教师个别指导。

3. 学生分组练习,互相观摩、交流。

四、课堂小结1. 教师总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

2. 学生分享学习心得,提出疑问。

教学评价:1. 观察学生在课堂上的学习态度和表现,评价学生的参与度。

2. 评价学生在基本动作和组合练习中的掌握程度。

3. 通过学生自评、互评和教师评价,综合评价学生的学习成果。

教学资源:1. 花鼓灯舞蹈视频、图片等资料。

2. 安徽花鼓灯教材、音乐、道具等。

教学反思:1. 教师应根据学生的实际情况,调整教学内容和教学方法。

2. 注重培养学生的舞蹈兴趣和自主学习能力。

3. 加强课堂纪律,营造良好的学习氛围。

淮河文化——安徽花鼓灯艺术淮河文化是安徽的三大文化圈之一。

由于淮河地域特殊的地理位置和人文环境,各种不同文化在此碰撞、交流,淮河文化作为融合中原文化、吴楚文化基础上形成的一种区域文化。

安徽花鼓灯艺术是安徽淮河文化重要组成部分,是全省民间舞蹈中流传最广、参与活动的人数最多、影响最大、最丰富多彩的歌舞艺术,是汉族最具代表性的民间舞蹈,是淮河文化在舞蹈方面的集中表现。

一、安徽花鼓灯艺术的起源相传,花鼓灯起源于夏代,在蚌埠怀远涂山脚下,大禹会诸侯的地方,大禹娶了涂山氏的女儿——女娇为妻,新婚不久,大禹便出征为天下人治水。

大禹治水十三年,三次路过家门而不入,女娇十分想念大禹,每天抱着儿子启站在山坡上向着远方眺望,祝愿丈夫治水成功,早日归来。

由于她望夫心切,精诚所至,化成了一块巨石,后人称为“望夫石”、“启母石”。

为了纪念他们,人们盖起了禹王庙,每年农历三月二十八日赶庙会,打起锣鼓,跳起舞蹈,从此就有了花鼓灯。

至宋朝花鼓灯已发展成为比较系统的艺术形式,在民间舞蹈艺术中占据了举足轻重的地位。

每年举行的艺术灯会,花鼓灯都是做为压轴戏,因此被称为“缀大灯”而闻名于世。

清朝初期,统治者对文化相对重视,花鼓灯艺术得到了迅速的繁荣,著名剧作家孔尚任在观看花鼓灯表演后,写下《舞者词》一阙:“一双红袖舞纷纷,软似花鼓乱似云,自是擎身无妙手,肩头掌上有何分。

”描绘了花鼓灯优美的舞姿和精妙轻捷的技巧。

鸦片战争后的近代中国社会风雨交加、动荡不定,花鼓灯艺术受到影响。

二、安徽花鼓灯艺术风格楚舞吴风遗韵——花鼓灯的风格韵味是在安徽特有的条件下形成的,源于河南桐柏山区的淮河横贯安徽北部。

盛行花鼓灯的凤台,是春秋时代的楚地州来邑,都与楚国有关。

花鼓灯亦得以兼融南北文化之优长,具有吴歌楚舞的风韵。

楚人有尚武、知音、细腰等习俗,花鼓灯中诸多来自武术、武功的技艺,即尚武精深的体现。

优美动听的花鼓歌,富有表现力的锣鼓伴奏,是知音的民风,而“兰花”“三道弯”“S”型的动态形象,则是细腰的延伸。

分析安徽花鼓灯三大流派的异同安徽花鼓灯是中国汉族民间舞蹈。

明清两代之后,花鼓灯从形式到内容已经形成了完善独立的艺术样式。

尤其是在淮河中游的安徽蚌埠、颍上、怀远、凤台以及凤阳等地区,每逢丰收、春节及正月十五元宵节等,人们都会跳花鼓灯表达丰收的喜悦,对美好生活的向往。

花鼓灯是民族文化中的重要组成部分,对其文化价值的研究能够让花鼓灯这种“艺术瑰宝”更好的传承和发展。

一、介绍安徽花鼓灯三大流派(一)由来及其发展安徽花鼓灯的主要分布区域在安徽省的蚌埠、怀远、凤台、颍上、凤阳、定远等市县。

通过长时间的文化交流和碰撞,最终确定了怀远、凤台、颍上三大流派为主流派别。

为了传承花鼓灯文化,90年代,安徽省政府在文化专家的建议下,历史上规模最大的安徽花鼓灯展览演出大会在安徽蚌埠举行。

本次演出大会各市区,县花鼓灯艺人均有参加,尤其是民间公认的花鼓灯三大流派艺人也全部参加了表演。

(二)三大流派各大特征从表演上来看,怀远县花鼓灯舞蹈动作流畅舒展,鼓架子动作繁杂,技巧运用较多,兰花动作轻盈有力,花样繁多,给人愉悦之感。

凤台县花鼓灯兰花舞蹈动作细腻婉约,尤其擅长舞扇花,人物之间的互动交流频繁,情感充沛。

颍上县的花鼓灯舞蹈动作更为质朴接地气,节奏感较强,动作之间的衔接更为严谨和大气。

二、三大流派的相同之处花鼓灯艺术是劳动人民在长期的民间劳作中创作出来的民间艺术形式,因此其纵然有不同的派别区分,但在本质上又有着相同之处。

其相同之处在于其文化内涵中的乡土气息、熟悉的民歌小调以及花鼓灯舞蹈中多变的故事内容和引发人们共情的情感表达。

(一)都有浓郁的乡士气息三大流派怀远、凤台、颍上所在地区位于淮河中游地区,历史上,淮河流域是中华文明的发源地之一,之后南北文化在此交融碰撞,创造出了以“勤劳,勇敢,智慧”为代表的淮河文明。

玉米,大豆,水稻,小麦分布于淮河两岸,南方人民的细腻温柔,北方人民的豪爽热烈也在这块土地上融合发展,农耕文明的发展,南北人民性格的差异成为了花鼓灯艺术的独特内核。

论安徽花鼓灯的风格与表演【摘要】安徽花鼓灯是一种具有悠久历史的传统文化表演形式,起源于安徽省。

其特点包括华丽的服饰造型、精湛的舞蹈动作和饱含民族特色的音乐特色。

表演形式多样化,包括舞蹈、歌唱和击鼓等元素。

音乐特色则体现了安徽地方文化的独特魅力,吸引着观众的目光。

演员们身着色彩缤纷的服装,展现出优雅而动人的舞蹈动作,吸引观众的眼球。

安徽花鼓灯不仅在表演形式上具有独特魅力,更在文化传承中扮演着重要角色,传承着丰富的历史文化内涵,是民族文化的重要组成部分。

通过安徽花鼓灯的表演,人们可以感受到历史的韵味和民族文化的魅力,传承和弘扬着中华民族优秀传统文化。

【关键词】安徽花鼓灯,风格,表演,特点,音乐,服饰,舞蹈,艺术魅力,文化传承。

1. 引言1.1 概述安徽花鼓灯安徽花鼓灯,又称花鼓戏,是安徽省传统的民间艺术表演形式之一。

其起源可追溯至清代乾隆年间,至今已有近200年的历史。

安徽花鼓灯以花鼓为主要道具,其造型大约有1米多高,由鼓面和花瓣两部分组成,花瓣以五色缎子覆盖,色彩艳丽,颇具视觉冲击力。

表演时,艺人手拿花鼓,边击鼓边演出各种戏文,动作矫健有力,配合灯光烟花效果,极具观赏性。

安徽花鼓灯是一种集传统文化、音乐、舞蹈于一体的综合表演形式,是安徽省非物质文化遗产中的一颗明珠。

其独特的艺术风格和表演形式,深受人们喜爱,也为安徽地区的文化传承和发展做出了重要贡献。

在今天这个快节奏的社会,安徽花鼓灯的传承和发扬,显得尤为珍贵。

1.2 介绍安徽花鼓灯的起源安徽花鼓灯是一种具有悠久历史和独特风格的传统民俗表演形式,起源于安徽省皖南地区。

据传,安徽花鼓灯最早起源于南宋时期,是当地百姓为了抗击元军入侵而创造的一种表演形式。

在长期的演变过程中,安徽花鼓灯逐渐融合了当地的音乐、舞蹈、戏曲等元素,形成了独特的艺术特色。

安徽花鼓灯的起源与当地的传统民俗文化密切相关,反映了当时人们对于生活的不同追求和表达方式。

起初,安徽花鼓灯是由村民们在节日或庆典中表演,用以祈福祈祷、庆祝丰收等。

安徽花鼓灯摘要:这是一篇介绍安徽花鼓灯历史、艺术特征和我对安徽花鼓灯这种艺术形式见解的文章。

花鼓灯是安徽沿淮地区的民间歌舞,历史悠久。

在传承过程中,花鼓灯兼融南北民间歌舞艺术特点,形成了自己的艺术风格。

我认为作为“东方芭蕾”的花鼓灯应该在保持民族性特色的同时,博采众家之长,才能适应新形势,更好地发展。

关键词:安徽花鼓灯艺术特征未来展望在音乐舞蹈欣赏课的课件制作课题上,我选择的是安徽花鼓灯。

通过制作课件和课堂上的实践练习我根深一层次的了解了安徽花鼓灯这个民族舞蹈的文化!并喜欢上了中国的民族民间舞!喜欢上了那种热情奔放,刚劲有力,洒脱大方,诙谐幽默的舞蹈艺术风格,还有那淮河两岸人民纯朴、粗犷、开朗、乐观性格特征。

舞蹈是以人的肢体动作为主要表现手段来表达人们的思想感情、反映社会生活的一种艺术形式。

其特有的表现形式赋予其特殊的美感力量。

民族民间舞蹈风格及其表现出来的艺术特色和艺术个性,也正是通过“舞”,并通过“舞”的继承和发展,“舞”出一个民族发展史。

各个民族的文化特质和民族精神,总能通过其传统民间歌舞的风格而留下印迹。

花鼓灯也不例外,它产生于劳动生活之中,流行于淮河流域,深得广大群众的喜爱。

通过查资料我了解了,花鼓灯是传播于淮河流域的一种以舞蹈为主要内容的综合性艺术形式。

它有一段很传说,花鼓灯起源于夏代,在涂山脚下,大禹会诸侯的地方,大禹娶了涂山氏的女儿——女娇为妻,新婚不久,大禹便出征为天下人治水。

大禹治水十三年,三次路过家门而不入,女娇十分想念大禹,每天抱着儿子启站在山坡上向着远方眺望,祝愿丈夫治水成功,早日归来。

由于她望夫心切,精诚所至,化成了一块巨石,后人称为“望夫石”、“启母石”。

为了纪念他们,人们盖起了禹王庙,每年农历三月二十八日赶庙会,打起锣鼓,跳起舞蹈,从此就有了花鼓灯。

花鼓灯是汉族民间舞蹈形式之一,流行于安徽淮北地区。

男角称‘鼓架子’,动作粗犷有力,多筋头武技;女角称‘兰花’,手执手帕扇子作舞。

表演形式主要有‘大场’、‘小场’两种:大场开始为鼓架子扛兰花出场,接着舞岔扇,最后是变换各种队行的大型集体舞;小场多是两三人表演的抢手帕、抢板凳等具有简单情节的舞蹈和歌舞小戏。

”其中“鼓架子”、“兰花”为花鼓灯主要角色。

灯舞组合乃花鼓灯的基本表演造型。

一,花鼓灯中的舞蹈艺术花鼓灯的的舞蹈动作具有独立性和组合性,从整体上说,可以分为个人单项动作,两人或两人以上配合动作。

花鼓灯的道具十分简洁明了,“鼓架子”一伞,“兰花”一扇一帕。

这些看似平常的道具经过花鼓灯艺人的表演处理,便具有了神奇无比的艺术魅力。

以颖上、凤台花鼓灯为例,“鼓架子”和“兰花”的表演异常丰富传神。

“鼓架子”的舞蹈动作有步法、打腿、身段、架子外,还有蛤蟆跳、蛇行、劈岔、蝎子倒爬墙、鱼大挺脊等近20余种。

“兰花”的舞蹈动作分步法、扇花、手巾花、身段四种,其中步法就有小起步、大起步、双环步、原颠步、十字步、上山步等30余种;身段有单跳转身、水中望月、闪身、耸肩、凤凰单展翅等多种。

“鼓架子”和“兰花”在合作表演时,具有很大的即兴性和灵活性,既有规定套路又留有即兴表演的余地,具体表演什么,时常是因人、因地、因时而异,犹如一块神奇的魔方,变幻无穷而富有韵味。

也正因如此,长期以来,人们把花鼓灯表演称之为“玩灯”。

花鼓灯的舞蹈动作有许多是从生活中提炼而来。

过去玩灯的艺人多为贫苦农民和小手工业者,在花鼓灯中的一些舞蹈动作,其实就是对农村劳动生活的直接模仿,像簸簸箕、端针匾、单挎篮、手搭荫蓬、扑蝶、割麦花、踏车步等,因而这些动作一旦出手,极富亲和力,这就是花鼓灯为什么深受群众欢迎的原因之一。

特别是“兰花”使用的折扇和手绢,语汇十分丰富,仅持帕方法就有“满把扣”、“三指提”、“二指拎”、“一指挑”等多种;扇花的表演手法更是细腻无比,有“砍”、“抖”、“颠”、“扔”、“揉”、“挽”、“抛”、“遮”、“别”、“云”、“贴”、“翻”、“飘”等40余种。

这些实际都与妇女日常生活等密切相关,它们在经过了“兰花”扇子的表演后,使得日常生活中的一招一势,颇具有了艺术性和观赏性,进而成为了艺术。

二,花鼓灯中的锣鼓艺术在花鼓灯的表演中,丰富的锣鼓表演起到了至关重要的作用。

花鼓灯锣鼓主要分“下场锣鼓”和“曲牌锣鼓”两种。

“下场锣鼓”是运用于演出开始、演出中间的一种锣鼓表演,特征是以2/4拍为主,有时也插进一、二小节3/4拍。

由喘气锣、扒锣、加槌锣、闷锣、长趟锣与鸡叼米、老鸹洗澡、小收、中收、大收等众多锣鼓点子有机结合而成。

花鼓灯的锣鼓曲牌有《小五番》、《十八番》、《老三番》、《老十番》、《小十番》、《新十番》、《老四番》、《小四番》、《长流水》、《小放牛》、《八段锦》、《蛤蟆跳井》、《老鹰叨小鸡》等,演出时,各个打击乐在节奏上都有严格规定,除了狗狗锣外,锣、鼓、钹、镲不允许少打一下或多敲一槌。

这里我们明显地感受到花鼓灯的曲牌锣鼓具有节奏鲜明、张弛有度的性格,此使人宛如置身于热烈欢快之中。

这使热烈欢快中又增加了几分紧张,花鼓灯锣鼓这样做的目的是为了接下来表演后场小戏埋下伏笔。

因为花鼓灯的进一步扩展就是表演后场小戏———具有了戏剧表演的功能。

三, 花鼓灯中的音乐艺术花鼓灯虽然是以舞台为主,但是其中的音乐使用也是极其重要的一个方面。

若没有音乐做配合,单纯的舞蹈表演显然不具有很强的表现。

因此花鼓灯艺术在历史的演进过程中,很注意借鉴民间音乐中的优秀成分,以增强花鼓灯艺术的整体表现力。

为花鼓灯舞蹈服务的民间歌曲称花鼓歌。

花鼓歌在花鼓灯中使用,最早是出于演出中短暂休息的需要,因此,花鼓歌在创作方式上是即兴编就曲调、歌词,一般都唱些当地的山歌小调,歌词句式长短不限,节奏舒缓,以清唱为主,演员不受任何限制可即兴发挥,在风格上追求嬉戏逗乐、诙谐,或叙事抒情,目的是起到休闲的作用,真正体现所谓“玩灯”。

“清音”调是小调,好听易学,四句一反复,艺人们时常根据需要依声填词,在经过了不断的丰富之后,成为花鼓灯的主要伴唱音乐。

花鼓灯音乐的创腔也和其他的姊妹艺术一样,将民间现成的民歌小调拿来为我所用,迄今已见有20余种民歌小调,为花鼓灯舞蹈伴唱。

由于花鼓灯艺术具有即兴自由的特点,故而其音乐也相应附和着舞蹈的表现有所变化,变拍子的使用是经常的现象,如2/4、3/4拍相间的表现就是为锣鼓需要而特设,使舞蹈与花鼓歌演唱浑然一体,相得益彰,因此这种将现成民歌拿来为花鼓灯所用,是建立在遵循为花鼓灯艺术服务这个基础上的,再比如《慢赶牛》。

整曲除锣鼓点处使用了5/4拍节奏外,通曲都是4/4拍,但是演唱者为使这个传统民歌在演唱时与花鼓灯舞蹈配合默契,于是将“呐”、“嘛”、“哎”、“啊”等衬字镶嵌于句中或者句尾,必要时还根据需要添加像“什么就”、“的就”之类的说词。

音乐与舞蹈表演融为一体,韵味十足,使花鼓灯艺术的观赏性大为增强。

另外,花鼓灯还有一个与其他姊妹艺术不尽相同之处,即表演后场小戏。

所谓后场小戏是花鼓灯歌舞在演出中,安排在后面的节目———一些有情节的小戏(俗称“后场”)表演。

所用曲调称“小调”,它是艺人们在流动演出中,向当地人学唱后不断丰富发展而成,结构上较为严谨,多为一段体的小型民歌。

此外,在花鼓灯后场小调中,还有管弦之类的伴奏曲牌。

这些曲牌多源于民间的器乐曲,根据表现内容的需要,用板胡、唢呐等民族乐器演奏,用于花鼓灯后场小戏中,使花鼓灯艺术在歌、舞、戏表现形式上更趋完善。

比如(慢游场)《肚里痛》花鼓灯的伴奏乐器十分丰富,自上个世纪30年代以来,花鼓灯开始尝试用民族管弦乐器为花鼓灯音乐伴奏,从而一改花鼓灯音乐过去只使用锣鼓伴奏,向着以锣鼓伴奏与管弦伴奏结合进行托腔伴奏的方面发展。

民族乐器伴奏采用紧拉慢唱或紧拉慢跳。

音乐上这样处理是为了让演员在激烈的舞蹈中恢复体力,花鼓灯的音乐是丰富多彩的,而与花鼓歌音乐息息相关的题材内容也很相当广泛,主要有:一是玩灯歌;二是奉承歌;三是戏戒歌;四是情歌;五是反封建、反压迫歌;六是叙事、赞美歌。

总体上看,花鼓歌歌词语言质朴、意思明了,具有广泛的群众性和生活性。

要说起对我对花鼓灯歌舞艺术的未来展望,我可以用我个人的获悉了解到多少年来人们通过视觉、听觉感受花鼓灯艺术的综合美,只要一听到锣鼓声、音乐声,那热烈奔放令人陶醉的舞蹈画面,便油然浮现于眼前,令人激动,甚至令人跃跃欲试。

花鼓灯已为人们所喜闻乐见,深深扎根于沿淮人民的生活之中,成为不可或缺的重要组成部分。

尤其是新中国成立以后,安徽花鼓灯艺术得到了党和人民政府的关心和支持,加上艺术家们不懈努力,花鼓灯艺术取得了前所未有的辉煌。

如今的花鼓灯得到广泛传播。

花鼓灯艺术流传之广,影响之大,她已成为汉民族歌舞艺术中的重要一员。

面对中国文化走向世界的今天,我认为我们更应该创新培育好像花鼓灯这样的百花园中的奇葩。

我的理由是:首先,花鼓灯是纯民间歌舞,群众性、区域性、民族性较强,这方面不但不能削弱,而且还要加强,这是永保花鼓灯艺术具有浓郁芳香民族特色的根本。

同时借鉴国内国际大型广场艺术的表演经验,使传统的花鼓灯歌舞走出小型广场表演的羁绊,向着大型的广场艺术形式发展,使其特有的艺术感染力、震撼力得到充分发挥。

其次,花鼓灯艺术在演出质量精益求精的同时,不能再像过去那样只强调个“玩”字。

她还应该与时俱进,在创作中深入生活、贴近生活,服务于人们日益增长的物质文化生活需求,反映时代巨变和人们的精神风貌;她应具有“先进文化”,为社会主义精神文明建设服务的教化功能。

最后,花鼓灯艺术在表演上具有独特性,其传统功力非一日能成,因此,若使花鼓灯艺术可持续发展,注重培养花鼓灯后续人才是关键。

这里包括对传统的花鼓灯锣鼓音乐,与花鼓歌音乐相关的曲谱、曲牌进行有组织地抢救挖掘、整理、编排;着力培养一大批花鼓灯歌舞新手。

这样不仅能使花鼓灯艺术后继有人,而且还能使花鼓灯艺术发扬光大。

另外,花鼓灯艺术的音乐美还有进一步完善的空间,针对其花鼓歌作品不太丰富、音域狭窄、伴奏乐器相对单调等问题,可借鉴一些节奏感较强的民族音乐作品为花鼓灯音乐服务;当今节奏性较强的电声乐队也可尝试着用于花鼓灯伴奏;建立、健全正规的花鼓灯伴奏乐谱,使弦乐器与弹拨乐器在高中低音部有层次分明感。

总之,花鼓灯艺术只有在保持民族性特色的同时,博采众家之长,才能在新的历史条件下生机盎然。

这就是我对花鼓灯的一些鄙薄之见!我相信花鼓灯一定会以它独特的艺术魅力永远立足于艺术之林!。