苗族茶文化

- 格式:ppt

- 大小:989.50 KB

- 文档页数:21

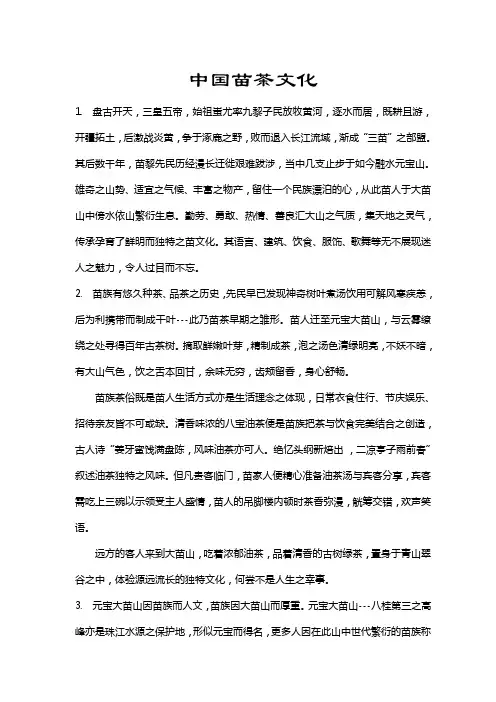

中国苗茶文化1.盘古开天,三皇五帝,始祖蚩尤率九黎子民放牧黄河,逐水而居,既耕且游,开疆拓土,后激战炎黄,争于涿鹿之野,败而退入长江流域,渐成“三苗”之部盟。

其后数千年,苗黎先民历经漫长迁徙艰难跋涉,当中几支止步于如今融水元宝山。

雄奇之山势、适宜之气候、丰富之物产,留住一个民族漂泊的心,从此苗人于大苗山中傍水依山繁衍生息。

勤劳、勇敢、热情、善良汇大山之气质,集天地之灵气,传承孕育了鲜明而独特之苗文化。

其语言、建筑、饮食、服饰、歌舞等无不展现迷人之魅力,令人过目而不忘。

2.苗族有悠久种茶、品茶之历史,先民早已发现神奇树叶煮汤饮用可解风寒疾恙,后为利携带而制成干叶---此乃苗茶早期之雏形。

苗人迁至元宝大苗山,与云雾缭绕之处寻得百年古茶树。

摘取鲜嫩叶芽,精制成茶,泡之汤色清绿明亮,不妖不暗,有大山气色,饮之舌本回甘,余味无穷,齿颊留香,身心舒畅。

苗族茶俗既是苗人生活方式亦是生活理念之体现,日常衣食住行、节庆娱乐、招待亲友皆不可或缺。

清香味浓的八宝油茶便是苗族把茶与饮食完美结合之创造,古人诗“姜牙蜜饯满盘陈,风味油茶亦可人。

绝忆头纲新焙出,二凉亭子雨前春”叙述油茶独特之风味。

但凡贵客临门,苗家人便精心准备油茶汤与宾客分享,宾客需吃上三碗以示领受主人盛情,苗人的吊脚楼内顿时茶香弥漫,觥筹交错,欢声笑语。

远方的客人来到大苗山,吃着浓郁油茶,品着清香的古树绿茶,置身于青山翠谷之中,体验源远流长的独特文化,何尝不是人生之幸事。

3.元宝大苗山因苗族而人文,苗族因大苗山而厚重。

元宝大苗山---八桂第三之高峰亦是珠江水源之保护地,形似元宝而得名,更多人因在此山中世代繁衍的苗族称之为大苗山。

元宝山间贝江川流而行,一宝一贝相得益彰,笃信风水运道之人时常来踏青,以沾喜气、近财气。

大苗山之境,林木茂密,树种繁多,乃天然之大盆景,珍稀药材之宝库,生物多样性之丰富可遇而不可求。

此地理低纬度而高海拔,气候天然湿润,温度适宜,昼夜温差大,雨水充沛。

沿袭至今的饮茶习俗悠悠数千年的岁月,浩瀚无际的长江、黄河孕育出中华博大精深,瑰丽多姿的民风民俗,而中华茶俗即是浩瀚的中华民族中的一颗耀眼的明珠,在历史的长河中,不同的民族,不同的地区和不同的社会经济都呈现出多姿多彩的饮茶习俗。

本文为大家介绍一些我国各地区仍在传播的茶俗:一、凉拌茶与煮茶基诺族,自称是“基诺”或“雅诺”,过去称为“攸乐”,聚居于云南省西双版纳地,主事农业,善于种茶。

基诺山是西双版纳的“六大茶山”之一,以盛产“攸乐茶”而闻名。

清代攸乐茶被列为贡茶。

基诺族饮茶常见的有两种,即凉拌茶和煮茶。

凉拌茶。

原始食法,通常先将从茶树上采下的鲜嫩新梢,双手稍用力搓揉,把嫩梢揉碎,放入清洁碗内,再将黄果叶揉碎,切碎辣椒,投入适量盐于碗中,其作料多少以人爱好而定。

最后,加上少许泉水,用筷子搅匀,待15分钟左右,即可食用。

此种凉拌茶,用糯米饭佐餐,清香甘甜,余味悠长,满口甘醇,使人饭量倍增,浑身有劲,夏食消毒,冬食驱寒。

煮茶:先用茶壶将水煮沸,随即取出适量的成品茶叶,投入到正在沸腾的茶壶内,经3分钟左右,当茶叶的汁水已经溶解于水时,即将壶中的茶汤注入竹筒,供人饮用。

竹筒,是基诺族的盛具,也是饮具,劳动时可盛茶带到田间饮用。

二、柚茶在台湾地区,习惯泡饮一种用柚子和茶叶加工的独特“午时茶”(也叫柚茶)。

柚子是选用当地特产的大颗粒“文旦蜜柚”,先用水果刀环绕柚子1/4处切开一个盖,然后压进乌龙茶约100克,再用比较粗的针线缝合好,像挂灯笼似的一个个挂在雨淋不到的屋檐下通风处,让其自然风干,便成柚茶。

待到来年端午节中午取柚冲泡,具有健胃、消食、解油腻、祛荤腥等作用。

三、土家罐罐茶生活在山区的土家人,火炕里昼夜有火,三脚架挂着黑乎乎的煨茶土罐,其罐上部有带嘴的圆口,底部圆形,中间为罗汉肚形,有提耳。

制作罐罐茶,先是净罐体,拭干水汽,放到火上烘烤,初闻茗香,因罐久作其茶,而自然发出之味;第二步是“炕茶”(土家方言,是用器皿盛装后在火上烘烤的意思),即放足茶叶,边炕边摇,茶香顿时弥散满屋。

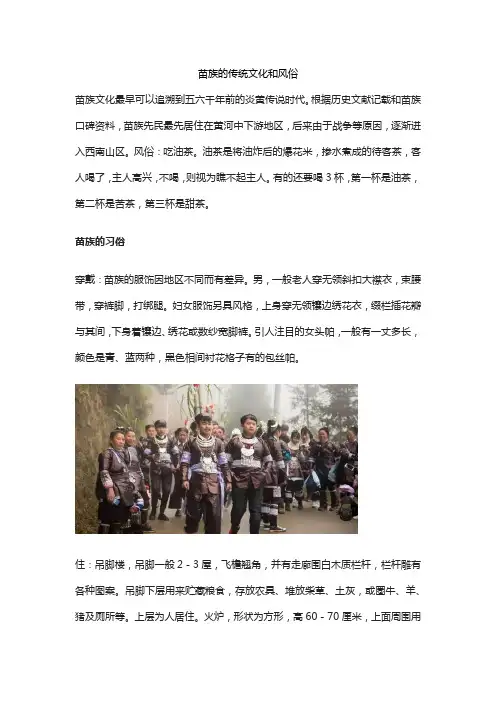

苗族的传统文化和风俗苗族文化最早可以追溯到五六千年前的炎黄传说时代。

根据历史文献记载和苗族口碑资料,苗族先民最先居住在黄河中下游地区,后来由于战争等原因,逐渐进入西南山区。

风俗:吃油茶。

油茶是将油炸后的爆花米,掺水煮成的待客茶,客人喝了,主人高兴,不喝,则视为瞧不起主人。

有的还要喝3杯,第一杯是油茶,第二杯是苦茶,第三杯是甜茶。

苗族的习俗穿戴:苗族的服饰因地区不同而有差异。

男,一般老人穿无领斜扣大襟衣,束腰带,穿裤脚,打绑腿。

妇女服饰另具风格,上身穿无领镶边绣花衣,缀栏插花瓣与其间,下身着镶边、绣花或数纱宽脚裤。

引人注目的女头帕,一般有一丈多长,颜色是青、蓝两种,黑色相间衬花格子有的包丝帕。

住:吊脚楼,吊脚一般2-3屋,飞檐翘角,并有走廊围白木质栏杆,栏杆雕有各种图案。

吊脚下层用来贮藏粮食,存放农具、堆放柴草、土灰,或圈牛、羊、猪及厕所等。

上层为人居住。

火炉,形状为方形,高60-70厘米,上面周围用木板盖好,四周用砖、石砌好,中间围成正方形火塘,用来烧火做饭,周围下层为空间,用以关鸡、鸭。

苗族的婚恋习俗恋爱:以歌为媒,农历三月初三,青年男女穿戴整齐,成群结队赶到山头水边,对歌恋爱。

情同意合者,便相邀离去,表示恋上了。

平时看牛、放羊也对歌,并赠红。

双方父母同意便结婚,如不同意,还有逃婚的习俗。

结婚:一般在结婚前一个月,长则半年,就开始哭嫁。

对长辈要一个一个地器,然后再送礼物,现在改变了许多。

男女结婚时,女方和来人到男方家吃三天三晚酒,这三天新娘只能同伴娘睡,不能与新郎同床。

三天后,新娘与伴娘一起回娘家生活,二年、三年、五年不等。

苗族的民族文化美食文化苗族半数以上居住在贵州,其余分布在湖南、云南、广西、四川等地。

苗族人食物以大米为主,辅以包谷、小米、高粱、小麦和薯类等杂粮。

苗族人最喜食糯米。

副食品主要有瓜类、豆类、蔬菜以及作为佐料的辣椒、葱、蒜等。

肉类有猪、牛、羊、鸡、鸭及鱼类。

苗族重要节日苗年,是贵州省黔东南苗族侗族自治州、广西壮族自治区融水苗族自治县等地的苗族人民欢庆丰收,祈求来年风调雨顺的传统节日。

常用苗族元素

苗族是中国少数民族之一,拥有丰富的文化遗产和独特的民族元素。

以下是常用的苗族元素:

1. 花鼓:花鼓是苗族传统乐器和舞蹈形式之一,常常在节日和婚礼等场合表演。

2. 银饰:苗族银饰以其精美的工艺和独特的设计风格而闻名于世,是苗族服饰的重要组成部分。

3. 壮年画:壮年画是苗族传统艺术形式之一,以其鲜明的色彩和生动的形象描绘了苗族的生活、传统文化和信仰。

4. 茶文化:茶文化是苗族传统文化的重要组成部分,苗族人喜欢饮茶,茶叶也被视为礼品和重要的社交礼仪。

5. 婚俗:苗族婚俗独特,常常伴随着花鼓舞、火把舞等传统表演,婚礼也是重要的社交场合。

6. 格凸节:格凸节是苗族传统节日之一,通常在农历十月举行,以庆祝丰收和祭祀祖先。

7. 竹编:苗族人善于利用竹子制作各种生活用品和艺术品,竹编也成为苗族文化的重要表现形式之一。

8. 民歌:苗族民歌以其深情、激昂和富有节奏感的特点而受到广泛的欢迎,是苗族传统文化的重要组成部分。

- 1 -。

![贵州茶文化 [贵州茶文化的发展历史]](https://uimg.taocdn.com/cfc66715f7ec4afe04a1df59.webp)

贵州茶文化[贵州茶文化的发展历史]四季分明。

良好的地理环境以及适宜的气候,使贵州茶叶获得了得天独厚的优势,贵州成为了国内绿茶主要产区。

下面是小编精心为你整理的贵州茶文化的发展历史,一起来看看。

贵州茶文化的发展历史贵州的茶文化源远流长、产茶历史悠久、茶叶品质优秀。

1980年,在贵州普安县和晴隆县交界处首次发现了世界唯一的茶籽化石,经专业机构鉴定,确定为四球茶茶籽化石,仅次于第三纪地质层,距今已有100万年。

这是贵州境内所发现的最早的茶叶。

而在2010年前后,全国各大媒体陆续报道了在贵州花溪久安发现了一批古茶树的新闻。

茶叶专家们一般认为,茶树树龄超过100年的可称为古茶树。

经过现场勘查后,发现久安乡古茶树大植株的树龄在600年以上,大部分的树龄在100—200年之间。

这样大规模的集中的古茶树在国内实属罕见。

时间追溯到古代,西周时期,贵州省德江、务川、正安、沿河等县的少数民族已经能够制作出味美可口的好茶。

至唐代时,贵州成为了我国的八大茶区之一,所产的茶叶与丝绸、瓷器一起通过茶马古道,经海上丝绸之路远销欧洲等地。

宋代著名诗人黄庭坚在《阮郎归黔中桃李可寻芳》中,赞美贵州茶“品高”“焙香”“春味长”。

从古至今,贵州的茶叶文化沉淀了无数文化的瑰宝。

唐代陆羽《茶经》、《宋史?食货志》、明代《一统志》清代康熙《贵州通志》等古代文献都花费了大量笔墨介绍贵州的茶叶产业。

改革开放以来,贵州学者主编的《中国茶典》被著名茶届泰斗陈橼评价为“空间的史略,为中国茶与文化的好史书”。

随着产业的快速发展,阐述贵州茶文化的各类文章和专著不断涌现。

除大量文章的撰写,推动着茶文化的发展之外,公开出版的书籍也不少。

《茶周刊》、《茶的途程》、《贵州茶》、《贵州茶文化》、《黔山茶话》、《贵州茶百科全书》等颇具影响力的茶文化书刊,让贵州的茶叶逐渐走入世人的眼球,开始被国人所正视。

2015年,贵州省茶叶种植面积689万亩,投产423万亩,均属全国第一位。

贵州茶叶历史茶叶是中国人自古以来就非常喜爱的饮品,而贵州作为中国茶叶的重要产区之一,拥有着悠久而丰富的茶叶历史。

在这篇文章中,我们将一起探索贵州茶叶的历史渊源和发展。

一、古代贵州茶叶的起源贵州地处南方,气候湿润,有着得天独厚的生态环境,非常适合茶叶的生长。

据史书记载,早在唐朝时期,贵州就已有人开始种植茶树,并制作茶叶。

当时的贵州茶叶主要是以普洱茶为主,且主要是为了供给皇室和贵族品尝。

然而,这一时期的贵州茶叶产量并不大,主要还是以滇池一带的茶叶为主流。

贵州茶叶在当时并没有形成自己独特的茶叶品种和制作工艺。

二、明清时期的贵州茶叶繁荣到了明清时期,贵州茶叶开始迎来了繁荣发展的时期。

在明代末年,贵州开始逐渐成为茶叶的重要产区之一,茶叶种植面积不断扩大,同时制作工艺也有了很大的提升。

在这一时期,贵州的乌龙茶和绿茶开始逐渐兴起,成为了当地茶农的重要种植和销售茶叶品种。

特别是修文茶、赤水茶、鱼泉茶等,以其独特的风味和高品质,赢得了广泛的赞誉。

到了清代,贵州茶叶的种植规模进一步扩大,茶叶在经济和文化方面的重要性也得到了进一步的提升。

当时,贵州茶叶已经成为了一种非常重要的交易商品,对当地的经济发展和茶叶文化的传承都起到了积极的促进作用。

三、现代贵州茶叶的发展随着现代农业技术的发展和茶叶市场的不断扩大,贵州茶叶在近几十年里得到了更大的发展。

茶叶产量不断提高,茶叶品质也得到了很大的提升。

现如今,贵州的茶叶品类丰富多样,包括乌龙茶、绿茶、红茶、黑茶等各种类型。

其中,贵州特产的鸟舌茶和毛尖茶是非常有名的品种。

这些茶叶以其独特的风味和高品质,在国内外茶叶市场上都享有很高的声誉。

另外,贵州的一些茶叶产区也成为了旅游景点,吸引了大量的游客前来品尝和购买当地的茶叶。

一些茶叶文化节日和活动也吸引了来自各地的茶叶爱好者。

总结:贵州茶叶作为中国茶叶的重要产区之一,拥有着悠久而丰富的茶叶历史。

从古代的普洱茶到明清时期的乌龙茶和绿茶,再到现代的各种茶叶品种,贵州茶叶经历了一个持续发展的过程。

苗族人的独特茶文化

茶文化具有几千年的悠悠历史,每个民族都有独特的茶文化。

苗族人饮茶制茶都与汉族人有很大区别,所以,大家去苗族地区旅游的时候一定要入乡随俗。

苗族人的独特茶文化是什么?先洗手然后才能抓茶叶,这既是敬畏茶神,也是卫生的需要。

“茶不欺客”,倒茶的时候,得依照一定的顺序,一杯一杯端给客人,而且倒茶也有讲究,“酒满茶半杯”,倒满则是对客人的不尊重。

苗家人茶具不同一般

泡茶的茶罐为专门烧制的土罐,即喝烤罐茶。

先架上大火,一边烧开炊壶的水,一边将茶罐放于火上烤干,等茶罐发烫了再放进茶叶,边摇边烤,直到满屋子溢出茶香,才将炊壶的开水倒上少许“发窝子”,然后再将茶罐注满水,文火缓烤,煮出茶汁。

这样泡出的茶特别香。

喝茶有特别喝法

“头道水,二道茶”、“头杯渣,二杯茶”,茶一般要喝第二口、第二杯。

而喝茶也要喝出响动,深吸气,不仅要让茶香在嘴里多回味,而且得把茶香深深地吸进肺中,让五脏六腑都得到享受之后才吞下去。

苗家人有独特茶礼

就家庭而言,有饭前的小吃叫“吃茶”,待客有鸡蛋茶、葛粉茶、面食茶等等,别人结婚、做寿或是生了小娃整酒席叫“吃茶”。

给人送礼叫“茶礼”。

新媳妇进门后的第一天早晨得给公公婆婆各敬一杯茶,公婆受下这杯茶后要回礼,叫“茶钱”。

土苗人家还有“施茶”,就是免费为过往行人供茶水解渴。

温馨提醒:

不同的文化和习俗,才让少数民族看起来更加具有与众不同的特别。

我国的饮食习惯风俗有哪些?每一个不同的民族都有自己独特的饮食文化,大家在旅游时只要多掌握一些旅游饮食安全小知识,相

信一定会不虚此行。

苗族文化苗族聚居于贵州、广西、海南及湖南、湖北、云南等省区的交界处。

有许多特色的风俗文化。

今天,就让我们来对苗族文化进行一次了解吧!苗族有自己的语言,苗语分三种:湘西、黔东和川黔滇。

后来由于苗族汉族的长期交往,有时使用汉语交流。

苗族以农业为主,狩猎为辅。

苗族的绣、织、蜡、剪等工艺瑰丽多彩,驰名中外。

苗族的蜡染已有千年历史。

苗族人能歌善舞,情歌、酒歌享有盛名。

苗族十分注重礼仪。

客人来访,必定盛情款待。

若是远道来的贵客,苗族人习惯先请客人饮牛角酒。

吃鸡时,鸡头敬给客人中的长者,鸡腿要赐给年纪最小的客人。

有的地方还有分鸡心的习俗,即年纪最大的主人用筷子把鸡心鸭心拈给客人,但客人不能吃掉,要把鸡心平分给在座的老人。

如客人酒量小,不喜欢吃肥肉,可以说明情况,主人不勉强,但不吃饱喝足,则被视为看不起主人。

苗族服饰各色各样,多达一百三十多种。

各地也不完全相同,男子多用布包头,身穿短衣裤;苗族妇女的穿戴普遍比较讲究,图案极为精美,花饰很多,有的裙子有四十多层,故名“百褶裙”.衣裙上面绣制各种图案,古色古香,异彩纷呈。

妇女擅长纺织、刺绣、蜡染,工艺十分精湛。

部分地区的苗族一日三餐以大米为主食。

油炸食品以油炸粑粑最为常见。

再加一些鲜肉和酸菜做馅,味道便更鲜美。

肉食多来自家畜饲养,四川、云南等地苗族喜吃狗肉,有“苗族的狗,彝族的酒”之说。

苗家的食用油除动物油外,多是茶油和菜油。

以辣椒为主要调味品,甚至有“无辣不成菜”之说。

各地苗族普遍喜食酸味菜肴,酸味也是苗家必备。

苗族保存食物,普遍采用腌制法,蔬菜肉食都喜欢做成腌制品。

苗族家家都有腌制食品的坛子,称酸坛。

苗族酿酒历史悠久,从制曲、发酵、蒸馏、勾兑、窖藏都有一套完整的工艺。

日常饮料以油茶最为普遍。

湘西苗族还特制有一种万花茶。

酸汤也是常见的饮料。

典型食品主要有:血灌汤、辣椒骨、苗乡龟凤汤、绵菜粑、虫茶、万花茶、捣鱼、酸汤鱼等。

苗族信仰万物有灵,崇拜自然,祀奉祖先。

他们节日较多,除传统年节、祭祀节日外,还有专门与吃有关的节日。

苗族文化的特点及文化传承一、苗族文化的概述苗族是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南、湖南、广西等地区。

苗族文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,具有独特的历史和文化特点,是中华民族多元文化体系中不可或缺的一部分。

二、苗族文化的特点1. 独特的语言文字苗族语言属于汉藏语系,其中包括东南亚语系和藏缅语系。

苗字是苗族独有的文字,其发展历程可以追溯到唐朝时期。

苗字具有高度象形性和表意性,其形态各异,书写方式灵活多变。

2. 丰富多彩的服饰苗族服饰以绣花为主要特征,具有鲜艳明快、富有装饰性和民俗性等特点。

不同地区和不同场合下穿着不同款式的服饰,如“花裙”、“蓝色长衫”、“五彩马褂”等。

3. 独特的音乐舞蹈苗族音乐舞蹈丰富多彩,以“大歌”、“板凳舞”、“踩竹马”等为代表。

苗族音乐以“大歌”最为著名,其歌词内容涉及民间传说、历史故事、生活琐事等,具有浓郁的地方特色。

4. 丰富多彩的节日文化苗族节日文化主要包括“芦笙节”、“龙船节”、“鼓楼节”等。

其中,“芦笙节”是苗族最重要的传统节日之一,其庆祝方式包括跳舞、赛龙舟、打芦笙等。

5. 独特的宗教信仰苗族信仰主要分为“木头教”和“道教”。

其中,“木头教”是苗族独有的宗教信仰,其信奉自然神灵和祖先,强调人与自然和谐相处。

三、苗族文化传承1. 家庭传承家庭是苗族文化传承的重要场所。

在家庭中,父母会通过讲述民间传说、唱苗族歌曲、制作绣花服饰等方式将苗族文化传承给子女。

2. 学校教育学校也是苗族文化传承的重要场所。

在苗族地区,学校会开设苗语、苗字等课程,让学生了解和掌握苗族文化知识。

3. 文化活动各种文化活动也是苗族文化传承的重要方式。

如“芦笙节”、“龙船节”等传统节日庆祝活动,以及音乐、舞蹈、绣花等艺术表演,都能够促进苗族文化的传承和发展。

4. 网络传播随着互联网的普及,网络成为了苗族文化传播的新渠道。

通过网络平台发布有关苗族文化的文章、图片、视频等内容,能够让更多人了解和认识苗族文化。

苗族饮食习惯苗族是中国独特的少数民族之一,其生活习惯、风俗礼仪和饮食文化都十分有特色。

在饮食方面,苗族的饮食文化已经积淀几千年,一直以来都深受广大人民的喜爱。

那么,苗族饮食习惯具体有哪些呢?首先,苗族饮食以米饭为主,米饭对民族的影响也非常大。

在苗族人的生活中,米饭是必不可少的食品之一。

而且在传统习俗中,将米饭捏成一粒粒小球也是非常有特色的。

其次,苗族对荤食的需求也比较高。

他们喜欢吃猪肉、牛肉、鸡肉等肉类食品。

在各个节日和婚丧嫁娶等隆重场合,苗族更是奉上鲜美可口的烤乳猪来招待来宾。

同时,很多苗族人也会自家养鸡、猪、牛等家禽家畜,以满足日常需求。

除此之外,鱼、蛤蜊、虾等海鲜也是苗族人喜欢的食品之一。

苗族人居住的地区除了湖泊和河流众多之外,还有大量的淡水湖泊和雨林水系。

因此,这些地区的苗族人可以轻松获得当地自然水域中的各种鱼类和贝壳类海鲜。

通常情况下,苗族人喜欢把饮食看成一种享受和娱乐。

他们希望做出味道鲜美、具有个性、让人难以忘记的菜品。

因此,苗族美食非常独特,包括了苗族自创的火锅、酸汤鱼、酸辣米线等地方美食。

这些小吃都有其独特的制作方法和口味,在味道和风味方面都非常有特色。

此外,苗族人的饮食文化也和中国茶文化在一定程度上融合在一起。

苗族人非常注重饮茶的仪式和方式,通常情况下,苗族人喜欢用木盘、扁盘、木碗等器物来装茶,用枣子、核桃、芽菜等来饰盘。

在饮用茶时,他们非常注重品评茶的色、香、味、形等方面。

因此,在苗族人茶的制作方法和品尝方式方面也有着其独特的民俗内容。

总之,苗族饮食文化是中国独特的传统文化之一,对民族文化的传承和发展具有深远的影响。

几千年的历史积淀,使得苗族的饮食文化更加丰富多彩,体现了苗族人民在饮食文化上所取得的创造性成果,也为中华饮食文化的多元化发展注入良好的元气。

茶与少数民族文化传统茶文化作为中国传统文化的重要组成部分,与少数民族的文化传统密切相关。

本文将从历史、地域、仪式和艺术几个方面来探讨茶与少数民族文化传统的关系。

历史传承茶在中国历史悠久,可以追溯到公元前三千多年的商周时期。

而在少数民族地区,茶的历史更加久远。

例如,在西南地区的云南、贵州、四川等地,少数民族群体自古以来就种植和饮用茶叶。

这里的茶叶多为野生茶树,人们通过采摘、加工、炒制等方式制作茶叶,形成了独特的茶文化。

地域特色中国是少数民族众多的多民族国家,各个少数民族地区都有自己独特的茶文化。

在云南,少数民族如傣族、白族、哈尼族、拉祜族等都有自己的茶文化传统。

他们以自然野生的茶叶为主要材料,强调不加化学物质的制作过程,注重茶叶的纯净和口感。

而在贵州,苗族、侗族等少数民族也有自己的茶文化,他们常利用茶叶作为祭祀、婚嫁、宴请等场合的必备品。

这些地方的茶文化与当地的气候、土壤和民族传统紧密相连,形成了独特的地域特色。

仪式与庆典茶在少数民族的仪式、庆典活动中扮演着重要的角色。

例如,在云南的傣族传统节日泼水节中,人们会以茶水代替普通的水,作为欢庆的象征。

在西北的回族传统婚礼中,新郎会向新娘敬上一杯茶,以表达对新娘的尊重和祝福。

这些仪式中的茶文化既凸显了少数民族的尊重和礼节,也彰显了茶在少数民族社会中的重要地位。

艺术表现茶不仅在少数民族的日常生活中扮演重要角色,还在艺术表现中得到了体现。

少数民族的音乐、舞蹈、绘画等艺术形式都与茶有着密切的联系。

例如,在云南的白族歌舞表演中,人们常常手持茶具,跳舞的同时品尝茶水,展示了茶在文艺作品中的独特魅力。

结语茶与少数民族文化传统紧密相连,既在历史传承中有所体现,也在地域特色、仪式与庆典、艺术表现等方面得到了彰显。

随着时代的变迁和社会的发展,茶文化在少数民族地区仍然发挥着重要的作用,成为了少数民族文化传统的重要组成部分。

通过对茶与少数民族文化传统的探索和传承,我们可以更好地理解和欣赏中国多元文化的魅力。

我国9个少数民族的茶文化有哪些我国9个少数民族的茶文化有哪些千里不同风,百里不同俗。

各地所产的茶叶不同,地域性的文化背景也各不相同,因此,各地的饮茶习俗也大有不同。

从茶艺表演角度来看,除了上面介绍的工夫茶、绿茶、红茶、花茶等形式外,还有融入地方特色的茶艺表演,如擂茶、新娘茶及各地的茶礼表演等。

下面就我国9个少数民族的茶文化做一详细介绍。

回族"八宝茶"回族同胞常用此茶招待临门的贵宾。

这种茶掺有杏干、桂圆、荔枝、葡萄干等,喝起来香甜可口,有滋阴润肺,清咽利喉之奇效。

东乡族"盖碗黄茶"东乡族同胞用"盖碗黄茶"待客。

其做法是用铜壶(或瓦壶)将茶煮沸后,在盖碗里放一小块糖和一点具有松香味的黄茶,在客人吃饭或坐在炕上谈天时,即献上盖碗黄茶。

白族"烤茶"云南大理白族人常以"烤茶"招待贵宾。

有宾朋来访时,主人就把从山上采回的鲜茶放在砂罐里,边烤边摇,待茶叶发出清香并泛黄时,便用沸水冲入砂罐里,再稍煮片刻。

茶煮成后便倒入瓷盅,双手举蛊,敬给客人。

彝族"腌茶"这是云南山区的部分彝族同胞喜的一种茶。

做法是将采下的鲜茶放入灰泥缸中,边放边压,直到压满,最后用重盖子压紧,数月后,即成了味道独特的"腌茶".蒙古族"奶茶"蒙古族每天离不开茶,除饮红茶外,几乎都有饮奶茶的习惯。

每天早上第一件事就是煮奶茶。

煮奶茶最好用新打的净水,烧开后,冲入放有茶末的净壶或锅,慢火煮2-3分钟,再将鲜奶和盐兑入,烧开即可。

蒙古族的奶茶有时还要加黄油、奶皮子、炒米等,其味道芳香可口,是含有多种营养成分的滋补饮料。

他们甚至认为,三天不吃饭菜可以,但一天不饮奶茶不行。

蒙古族还喜欢将很多野生的果实、叶子、花都用于煮奶茶,煮好的奶茶风味各异,有的'还能防病治病。

藏族"酥油茶"其做法是把茶砖切开捣碎,加适量的水煮沸后滤出茶渣,调入食用酥油,茶汁和酥油就混合成乳白色的"酥油茶".每有宾客来访,全家人在帐篷外恭候,待客人进帐坐定后,女主人即用双手缓缓捧上酥油茶敬给来宾,使客人有宾至如归之感。

苗族有什么饮食文化苗族多以大米为主食,玉米、红薯、小麦等为辅,杂以养麦、大麦、燕麦、高粱等。

嗜酸辣咸,好烟酒茶。

以下便是店铺为大家所带来的苗族饮食文化的相关知识,希望各位会喜欢!苗族饮食文化知识苗族多以大米为主食,玉米、红薯、小麦等为辅,杂以养麦、大麦、燕麦、高粱等。

嗜酸辣咸,好烟酒茶。

饲养家禽家畜,种植各种蔬菜。

苗族是一个以水稻为主粮的民族,用水酒接待贵客,以鸡、鸭为招待客人的佳肴,而鸡心和鸭心又被看成是最贵重的部分。

云南地区苗人多吃菜饭,即将玉米面拌水反复蒸制,拌入青菜再蒸,香且软。

养面多蒸粑粑、烤粑粑,做疙瘩面汤、凉粉。

邱北苗人多吃米面饭,将大米与养面混合蒸饭吃。

也吃燕麦(大麦)炒面、糯高梁粑粑。

贵州苗民大米是主食,杂粮比重不大,但黔西北地区多食玉米、养麦、燕麦、马铃薯。

湘、黔、桂一带的人好吃乌米饭(用南浊的茎叶捣烂债计,拌到糯米中蒸制,饭粒乌亮)、粽子。

黔东一带人好用野生植物的花、叶染成五颜六色的糯米蒸成饭,称“姐妹饭”,在过“姐妹节”时吃。

湘西苗家早餐和午餐称做“吃茶”,平日以素食为主。

苗族喜爱用盐和茶油。

贵州一带苗民多吃酸辣汤菜。

烹调方法多为煮或烤。

因历史上受缺盐之苦,好腿酸菜。

坛腿酸菜就有20多种,例如盐酸、糟辣、酸辣等。

酸场煮鱼是苗家风味名菜,就是用酸汤煮制鲜鲤鱼。

贵州南人善将鱼或肉腊制或掩制。

喜欢做酸鱼或酸肉。

香茅草烤鱼也很有名,将巴掌大的鲜鱼剖洗净,用葱、姜、蒜、辣椒、花椒、油、盐等调成酱状物,塞入鱼腹,外裹香茅草,文火烘烤而成,皮黄骨酥,别有风味。

湖南苗家年节吃肉食品多分部位烹任,例如头、爪做一碗,肝、舌、肥肉、瘦肉各做一碗等等。

苗家还擅于制做豆鼓、豆腐、灌肠、面酱等。

好吃火锅,每有佳品,必架起小锅,放进蔬菜、肉、豆腐等,边涮边蘸辣椒盐水吃。

采集野生植物也是副食品的重要来源。

例如野汉菜、野辣椒、牛百头菜、马蹄菜、毕蛇菜、野三七、多根、野墓头、养菜、鸡窝菜等或煮或炒,可单吃也可与肉一起煮制。

茶文化研究的基础知识随着社会的发展与进步,茶不但对经济起了很好的作用,成了人们生活的必需品,而且逐渐形成了灿烂夺目的茶文化,成为社会精神文明的一颗明珠。

下面是店铺为你整理的茶文化研究的基础知识,希望对您有用。

茶文化研究的基础知识茶与文化茶文化的出现,把人类的精神和智慧带到了更高的境界。

茶与文化关系至深,涉及面很广,内容也很丰富。

这里既有精神文明的体现,又有意识形态的延伸。

无疑,它有益提高人们的文化修养和艺术欣赏水平。

一、茶书我国悠久的茶业历史为人类创造了茶业科学技术,也为世界积累了最丰富的茶业历史文献。

在浩如烟海的文化典籍中,不但有专门论述茶叶的书,而且在史籍、方志、笔记、杂考和字书类古书中,也都记有大量关于茶事、茶史、茶法及茶叶生产技术的内容。

据唐代陆羽《茶经》所载,我国唐代以前已经出现了不少茶叶文献。

到了唐代陆羽《茶经》问世以后,茶业专著更不断出现,直至近代,不下近200种。

其中唐代至清末,茶业书籍已发现的就有100余部,既有综合类的如《茶经》、《茶谱》、《大观茶论》等,内容涉及茶树栽培、茶叶采制、茶叶审评、制茶工具等多方面;也有就茶事中一项或几项内容进行专门论述的专著,如讲述烹茶用水的《煎茶水记》,介绍制茶、饮茶器具的《茶具图赞》等;还有一类是专门论述某一地区、某种名茶的历史、生产情况和茶叶特色的地方性茶书,如《东溪试茶录》,专门记述福建建安茶叶等。

现将茶书择要介绍如下:《茶经》唐·陆羽撰,成书于公元758年前后。

内容分3卷10节。

上卷3节:“一之源”,论述茶的起源、名称、品质,介绍茶树的形态特征、茶叶品质与土壤环境的关系,指出宜茶的土壤、茶地方位、地形,品种与鲜叶品质的关系,以及栽培方法,饮茶对人体的生理保健功能。

还提到湖北巴东和四川东南发现的大茶树。

“二之具”谈有关采制茶叶的用具。

详细介绍制作饼茶所需的19种工具名称、规格和使用方法。

“三之造”讲茶叶种类和采制方法。

指出采茶的重要性和采茶要求,提出了适时采茶的理论。

苗族茶叶文案朋友圈1. 深山苗寨,茶香四溢,品味苗族茶叶,感受大自然的馈赠。

2. 一杯苗族茶,品味苗族文化,感受苗族人民的热情好客。

3. 苗族茶叶,独特的制作工艺,让茶香更加浓郁,口感更加醇厚。

4. 一片苗族茶叶,融入千年智慧,品味苗族人民的智慧与勤劳。

5. 苗族茶叶,不仅是一种饮品,更是一种文化的传承。

6. 品味苗族茶叶,感受苗族人民对大自然的敬畏与感恩。

7. 苗族茶叶,独特的生长环境,让茶叶更加独特,口感更加鲜爽。

8. 一杯苗族茶,品味苗族人民的生活态度,感受他们对生活的热爱与追求。

9. 苗族茶叶,不仅是一种饮品,更是一种身心放松的方式。

10. 品味苗族茶叶,感受苗族人民对大自然的敬畏与感恩。

11. 苗族茶叶,独特的制作工艺,让茶香更加浓郁,口感更加醇厚。

12. 一片苗族茶叶,融入千年智慧,品味苗族人民的智慧与勤劳。

13. 苗族茶叶,不仅是一种饮品,更是一种文化的传承。

14. 品味苗族茶叶,感受苗族人民对大自然的敬畏与感恩。

15. 苗族茶叶,独特的生长环境,让茶叶更加独特,口感更加鲜爽。

16. 一杯苗族茶,品味苗族人民的生活态度,感受他们对生活的热爱与追求。

17. 苗族茶叶,不仅是一种饮品,更是一种身心放松的方式。

18. 品味苗族茶叶,感受苗族人民对大自然的敬畏与感恩。

19. 苗族茶叶,独特的制作工艺,让茶香更加浓郁,口感更加醇厚。

20. 一片苗族茶叶,融入千年智慧,品味苗族人民的智慧与勤劳。

21. 苗族茶叶,不仅是一种饮品,更是一种文化的传承。

22. 品味苗族茶叶,感受苗族人民对大自然的敬畏与感恩。

23. 苗族茶叶,独特的生长环境,让茶叶更加独特,口感更加鲜爽。

24. 一杯苗族茶,品味苗族人民的生活态度,感受他们对生活的热爱与追求。

25. 苗族茶叶,不仅是一种饮品,更是一种身心放松的方式。

城步“苗乡油茶”的起源,竟有上千年的历史!城步苗族“苗乡油茶”的起源早在新石器时期,城步境内就有先民在此繁衍生息。

自唐宋以来,由于战乱频繁,苗族先民为躲避战乱,溯沅江而上,迁徙到城步境内。

由于境内山高林密,沟壑纵横,河川密布,瘴气迷漫,蝇虫肆掠,疫病蔓延,苗民的生存受到极大挑战。

聪明智慧的苗族先民在长期的生产生活和与自然抗争中逐渐摸索到了茶叶具有祛除寒瘴、伤湿、疫病的独特功效。

同时,由于城步苗疆地处崇山峻岭,可种植粮食的地方少,产量低,为解决温饱和抵御疾病,聪明的苗族先民在饮用的茶水中加以玉米、红薯、花生等杂粮以及板栗、百合等野果,再加入油盐、姜、蒜等辅料充饥御病,逐步发展演变为苗乡先民喜爱的油茶,并广泛用于招待客人和节庆礼仪等重要场合。

城步苗族称茶为“槚”(读jiǎ,茶叶树的古称),称喝油茶为“茹卢槚”,与《尔雅》书中的“苦茶”的解释完全一致,说明城步苗乡油茶自后汉流传至今已有上千年的历史。

《油茶会的来历》中记载了油茶的流传情况:诸葛亮七擒孟获时,苗王孟获有八个老婆,最小的一个被乱兵所杀,其余七个逃进深山老林,因为缺少粮食,在山中又饿死六人,余下一人爬进一间茅棚内,被当地“苗蛮”以油茶相救,得以保住性命。

这天是农历三月初三。

苗王孟获仅剩的这个老婆为感激“苗蛮”的救命之恩, 回家以后便天天打油茶吃,并要孟获下令于每年三月初三举行油茶会,以示记念。

这说明城步苗乡油茶三国时期已经非常流行。

清光绪年间曾有文载:苗人“以冻米杂盐豉煮之,谓之油茶”。

还有“姜牙蜜饯满盘陈,风味油茶亦可人。

绝亿头纲新焙出,二凉亭子雨前春”的诗句,描绘出了油茶的独特风味。

城步苗族同胞特别喜爱喝油茶,喝油茶是城步苗乡特殊的饮食习惯。

大多数人家一天要喝一两次油茶,有些人家一日三餐饭前都要喝油茶,亲戚朋友来了,也以油茶相待。

苗族同胞在各种节庆活动、红白喜事中常举行油茶宴。

如今,苗族民间在娶亲嫁女等喜庆活动中仍然用油茶原料作彩礼,新媳妇“回门”时,婆家也会打发油茶原料回娘家以作打油茶待客之用。